検索結果

印刷する検索キーワード

キーワード「山」

札幌のライラック ( 北海道 札幌市 )

大通公園をはじめ個人の庭にも植えられる札幌の市木。花色は、基本的にホワイト、ヴァイオレット、ブルー、ライラック、ピンク、マゼンタ、パープルの7系統がある。ライラックは英名、フランス名はリラ、和名はムラサキハシドイ。名前の響きがいいのでライラックが定着したものと思われる。札幌市には大通公園以外にも見どころの公園*が数多...

大通公園 ( 北海道 札幌市 )

札幌駅から南に約800m、市の中心街に位置する。大通西1丁目から西12丁目までの長さ約1.5km、幅員約60mの公園。1869(明治2)年、札幌にいた開拓判官の島義勇(しまよしたけ)が札幌を2つに分け、北を官庁街、南を住宅・商店街とする計画を立てた。その後1909(明治42)年、長岡安平(ながおかやすへい)*の設計で、逍遥*地としての形態が整...

写真提供:モエレ沼公園

モエレ沼公園 ( 北海道 札幌市 )

ゴミ処理場の跡地を、イサム・ノグチ*の設計で札幌市の総合公園として造成・再生したもの。札幌駅から北東に約10km、面積約190万m2、1982(昭和57)年に工事着工し、イサム・ノグチの死後も工事を続け、23年かけて2005(平成17)年に完成している。 イサム・ノグチは「全体をひとつの彫刻作品とする」というコンセプトのもと...

写真提供:札幌市円山動物園

札幌市円山動物園 ( 北海道 札幌市 )

札幌駅の南西部の円山公園内にあり、地下鉄東西線円山公園駅からバスで約5分、動物園前下車。敷地面積22万4,780m2とスケールの大きさでは北海道で最大である。約150種、750点もの動物を飼育する。 戦後の1950(昭和25)年、札幌市は上野動物園(東京)から移動動物園を招き会場の円山坂下グラウンドで開催、空前の人出で賑わい...

北海道開拓の村 ( 北海道 札幌市 )

札幌駅の東約15kmの、札幌市厚別区の野幌森林公園*内にあり、地下鉄東西線新札幌駅からバスで20分の位置にある。北海道開拓の村の周辺には北海道博物館*もある。 54.2万m2の区域に、1983(昭和58)年4月に開村した野外博物館、旧札幌停車場、旧小樽新聞社、旧浦河支庁庁舎など明治から昭和初期に建てられた道内の歴史的建築...

札幌ラーメン ( 北海道 札幌市 )

札幌ラーメンは第2次世界大戦後、満州からの引揚者人たちが、札幌の繁華街すすきのあたりに屋台を出し工夫されたのが始まりといわれている。中でも味噌ラーメンは札幌が発祥の地である。「味の三平」の大宮守人が考案した味噌のスープと、西山製麺の西山孝之が開発した多加水熟成麺により、1958(昭和33)年に「味噌ラーメン」が誕生したとい...

無意根山 ( 北海道 札幌市 / 北海道 京極町 )

札幌市の西側京極町との境界に位置する標高1,464mの山。アイヌ語の「ムイ・ネ・シリ」(箕・のような・山)が語源である。奥深い森林の上にやわらかく緩やかな楕円形の稜線を描き、椀状に見えるため「箕」の名前になったと思われる。 比較的古い火山による山岳地形で、高山植物が生育し展望にも優れているため、札幌市方面からの格好の日...

北海道神宮 ( 北海道 札幌市 )

札幌駅の南西部の円山公園に隣接しており、地下鉄東西線円山公園駅から徒歩約15分、境内は約18万m2と広く緑に包まれている。1869(明治2)年明治天皇の思し召しにより、北海道開拓の守護神として大国魂神*(おおくにたまのかみ)・大那牟遅神*(おおなむちのかみ)・少彦名神*(すくなひこなのかみ)の三神を祀って北海道の総...

写真提供:トラピスト修道院

トラピスト修道院 ( 北海道 北斗市 )

北斗市当別丸山*の丘陵に映える赤煉瓦のゴシック式建物で、わが国では最初のトラピスト修道院*である。1896(明治29)年、フランス、オランダ、イタリア、カナダから訪れた総勢9人の修道士たちにより創設。正式名称は「厳律シトー会燈台の聖母トラピスト修道院」という。創立修道院長はフランスのブリックベック大修道院から着任したジェラ...

恵庭岳 ( 北海道 千歳市 )

恵庭岳は札幌市の南約30km、支笏湖の北西に位置し、支笏湖岸に高くそびえる標高1,320mの円錐形の活火山。山頂部は無数の裂け目があり噴煙が立ち昇っており、岩塔の幾つかは崩壊が進んでいる。1972(昭和47)年、札幌オリンピックの滑降競技のコースとして使用され、支笏湖へ飛び込むような景観に魅了された。その後、自然保護の観点からロー...

支笏湖 ( 北海道 千歳市 )

千歳市の西端にあるカルデラ*湖で、最深360mと田沢湖に次ぐ日本第2の深さ、面積は78.4km2と日本8位、透明度は17.5mで第4位(環境庁1993「湖沼調査報告書」)である。日本最北の不凍湖で、水中にプランクトンの発生が少なく透明度が高い。 約3万2千年前に始まった火山活動により形成されたカルデラ湖で、当時は丸型の湖だった...

写真提供:千歳市

オコタンペ湖 ( 北海道 千歳市 )

支笏湖の北西、恵庭岳の北西麓に位置し、恵庭岳の火山噴出物によりできた堰止湖。深い森に囲まれ、アクセスが困難なことからオンネトー*、東雲湖*と並んで、北海道の秘湖の一つに数えられる神秘の湖。 周囲約5km、湖面面積はわずか約0.4km2と小さいが、周辺の環境、湖水の色の変化など特色がある。支笏湖より324m高く、エゾ...

写真提供:石狩観光協会

石狩鍋 ( 北海道 石狩市 )

ぶつ切りにした骨付きのサケの身や頭、豆腐、つきこんにゃく、キャベツやたまねぎ等の野菜類を昆布のだし汁で煮込み、白みそで味付けした石狩鍋は寒さが厳しい北国の代表的な冬の料理である。 昭和20年頃、石狩市でサケの地引網漁が注目されると、その漁見たさに多くの観光客が集まった。石狩市を訪れた観光客に「石狩鍋」を振舞ったとこ...

トラピスチヌ修道院 ( 北海道 函館市 )

JR函館駅から東へ約9km、湯の川温泉から3.5km、上湯川町の緑の高台にあり、四方をめぐらす高い塀と赤煉瓦の建物の日本初の女子観想修道院。1898(明治31)年、フランスから派遣された8人の修道女によって創立された。 中では修道女が聖ベネディクトの戒律を守りながら、菓子製造や手工芸品の制作に励み、修道生活を送っている。修道院内に...

写真提供:函館市教育委員会

五稜郭 ( 北海道 函館市 )

五稜郭は、函館山から約6km離れた函館市のほぼ中央にある。1857(安政4)年、蘭学者武田斐三郎*の設計により蝦夷地防備と近代兵器の発達に対処するため、8年の歳月をかけて竣工したわが国最初の洋式城郭で、塁形が五つ星の形をしているところから五稜郭と呼ばれているが、建設当時には亀田役所土塁とも言われていたという。 外堀の幅30m...

函館山山麓周辺の街並み ( 北海道 函館市 )

函館は、横浜・長崎とともに幕末最も早く開港し多くの外国人が生活していた。特に元町付近は海外との交流の場として開けた古い地区。函館山北東斜面の山の手にあり、現在でもハリストス正教会*をはじめ赤煉瓦や木造洋館*など、異国文化の影響を受けた明治の建築物が数多く残存し、風情ある町並みを見せている。 外国人墓地から旧ロシア...

函館山からの夜景 ( 北海道 函館市 )

函館山は函館市街地の最南端にあり、津軽海峡に突出している。海中から噴火した火山であり、標高334m、周囲約9km、別名臥牛(がぎゅう)山とも呼ばれている。函館山は海の中から生まれた山であり、周辺の陸地とトンボロ*という現象で函館山直下の陸地が作り出され陸繋島*となった。山頂からは市街と港を一望でき、両側がくびれた市街地と両...

函館の朝市 ( 北海道 函館市 )

函館駅南側、約3万m2の一角に立ち並ぶ一般消費者、観光客向けの市場。1945(昭和20)年、函館駅前で近隣町村の農家が野菜や果物などを立ち売りしたのが発祥といわれている。店舗数は周辺店舗を合わせて約250店舗。 カニやサケなど海産物や新鮮な海の幸の土産品を中心に、北海道ならではの鮮度の高い食品が一堂に集まる活気あふ...

函館八幡宮 ( 北海道 函館市 )

室町時代に現在の元町、公会堂前あたりに創建*されたが1880(明治13)年に移転、函館市電の谷地頭(やちがしら)停留場から西に約400m、坂と石段の参道を上がった所にある。開運厄除や漁業、航海の守り神として知られている。本殿は聖帝造*と八棟造*を併せた聖帝八棟造であり、大正式八幡造の代表作と言われる。 八幡宮の南には、箱館...

函館山 ( 北海道 函館市 )

函館山は函館市街地の最南端にあり、津軽海峡に突出している。標高334m、周囲約9km、別名臥牛*(がぎゅう)山とも呼ばれている。函館山は大古の火山活動によって生まれた山であり、周辺の陸地とトンボロ*という現象で函館山直下の陸地が作り出され陸繋島*となった。山頂からは市街と港を一望でき、両側がくびれた市街地と両脇の海の形状が...

函館のイカ料理 ( 北海道 函館市 )

海の幸に恵まれた北海道。中でもイカの漁獲量は国内屈指で、特に津軽海峡という豊かな漁場に恵まれた函館は、道内一のイカの産地*。イカを使った料理がふんだんに味わえる。 函館で「イカ」といえば、一般的にはスルメイカを指す。北海道や東北地方では、このスルメイカのことを「マイカ」と呼ぶ。秋に九州西方の東シナ海で生まれた群れ...

写真提供:七飯大沼国際観光コンベンション協会

駒ヶ岳 ( 北海道 森町 / 北海道 鹿部町 / 北海道 七重町 )

北海道森町、鹿部町、七飯町にまたがる駒ヶ岳は、標高1,131mの成層火山*である。噴火により形成された鋭い山頂と美しい裾野の景観で、大沼公園を象徴する道内屈指の名山のひとつに挙げられる。 山頂部にある火口原は剣ヶ峰(けんがみね)、砂原岳(さわらだけ)、隅田盛(すみだもり)に囲まれ、眺める場所によってその山容は姿を変える...

写真提供:七飯大沼国際観光コンベンション協会

大沼 ( 北海道 七飯町 )

大沼公園駅周辺にある大沼・ 小沼・ 蓴菜沼は、駒ヶ岳の噴火によってできた堰止湖、及び陥没湖である。大沼はもっとも北東に位置する公園の中心的な湖で、湖水面積は5.31km2、周囲約24kmの大きさ。 大沼に隣接する小沼は湖水面積3.8km2、周囲約16km。蓴菜沼はその名の通り蓴菜が採れる湖で、湖水面積0.75km2

写真提供:一般社団法人北海道まつまえ観光物産協会

松前のサクラ ( 北海道 松前町 )

松前城*の後方一帯を松前公園と呼び、約21万3,500m2もの広大な敷地内で史跡や多数の社寺が点在している。園内には約250種、合わせて8,000本近い桜があり、4月下旬から5月下旬にかけて次々と花を咲かせる道内有数の桜の名所である。別にこれらの桜の木を1ケ所に展示した桜見本園・桜資料館*があり、松前城から歩いて10分ほどのと...

松前城(福山城) ( 北海道 松前町 )

松前城は函館市の南西約70km、渡島半島の南西端松前町の松前湾に面する台地上に築かれ、海防を重視した縄張り*の城。隣接する寺町などを含む国指定史跡としての面積は約14万8千m2である。 慶長年間(1596~1614年)、松前氏が福山館を築いたのにはじまり、その後1854(嘉永7・安政元)年に外国船打ち払いのための本格的な城郭...

上の湯温泉 ( 北海道 八雲町 )

上の湯温泉は函館市の北西方面に位置する八雲町の温泉地。八雲の中心地から約30km離れた標高約70mの山の中にある、四方を緑に囲まれた落部(おとしべ)川上流にある。昔ここを発見したアイヌの人々は河畔の岩壁に浴槽を設けていたという。 江戸時代後期の1846(弘化4)年には松浦武四郎*が入浴、全国に紹介されたという。また1868(慶応4...

しかべ間歇泉 ( 北海道 鹿部町 )

函館市の北側、太平洋に面した国道278号線の「道の駅しかべ間歇泉公園」にある、1924(大正13)年の温泉開発の際に発見されたという鹿部町の間歇泉。間歇泉とは、規則的または不規則的に熱水や水蒸気を噴き上げる温泉で、火山地域にみられる。ニュージーランド、アイスランドのほか、アメリカのイエローストーン国立公園の間歇泉は世界的に有...

写真提供:江差町

江差追分全国大会 ( 北海道 江差町 )

函館市の西、渡島半島の日本海に面した江差町で行われる民謡「江差追分」の全国大会。全国から選び抜かれた江差追分の唄い手約370人が集い、日本一のノドを競い合うもので、毎年9月中旬の3日間行われる。一般の部以外にも熟年全国大会、少年全国大会も同時期に開催される。 江差追分は、江戸時代に信州中山道で唄われていた馬子唄(まごう...

写真提供:ニセコ町

羊蹄山 ( 北海道 京極町 / 北海道 ニセコ町 / 北海道 俱知安町 / 北海道 真狩村 / 北海道 喜茂別町 )

渡島半島の基部にあたる後志火山群の一つで、円錐形の山容の成層火山*。その秀麗な姿が富士山に似ているところから別名「蝦夷富士」と呼ばれ親しまれており、最高点は1,898mで喜茂別町にある。頂上からは日本海と太平洋を遠望でき、眼下にニセコ連峰などの山々が望める。 後方羊蹄山(しりべしやま)とも呼ばれ、しりべしの語源は、アイヌ...

写真提供:ニセコ町

ニセコアンヌプリ ( 北海道 ニセコ町 / 北海道 倶知安町 / 北海道 蘭越町 / 北海道 共和町 / 北海道 岩内町 )

ニセコ連峰はニセコ比羅夫から日本海側の雷電峠までの東西約25km、南北15kmにわたる11の連なった山々。国道268号線の新見峠を境としてニセコ東山系*とニセコ西山系*に大別される。東山系の山の名はすべてカタカナ名、西山系はすべて漢字名となっている。山の名前が個別に付けられたのは、昭和初期に温泉の開発により入りやすくなり、夏の登...

写真提供:積丹観光協会

積丹半島の海岸 ( 北海道 余市町 / 北海道 古平町 / 北海道 積丹町 / 北海道 神恵内村 / 北海道 泊村 )

積丹半島は小樽市の西、日本海に突き出した半島であり、余市町から岩内町に至る国道229号線(積丹半島ブルーライン)約100kmに及ぶ海岸線で奇岩群が連続する地域である。積丹半島の中でも「神威岬」、「島武意海岸(積丹岬)」、「黄金岬」が主な見どころであり、その他美しい海岸、奇岩が連続している。海岸線はニセコ積丹小樽海岸国定公園...

写真提供:蘭越町

ニセコ湯本温泉 ( 北海道 蘭越町 )

ニセコ連峰チセヌプリの麓にある温泉郷で標高560mの高所にある。絶えず噴煙を上げる長径70m、短径30mの大湯沼が温泉郷に隣接しており周囲を圧している。この大湯沼は水面に珍しい硫黄球が浮遊し、学術上貴重なものとなっている。 ニセコ湯本温泉の湯元は大湯沼。泉質は単純硫黄泉-硫黄泉が主なものとなっている。 宿は2軒で、いずれも...

京極の噴出し ( 北海道 京極町 )

後方羊蹄山(しりべしやま)の北西山麓にある道の駅「名水の郷きょうごく」に隣接してある「ふきだし公園」に、後方羊蹄山から大量に噴き出す湧水がある。「ふきだし公園」は後方羊蹄山腹から湧出する清澄な水を利用してつくられた自然公園。 噴出し湧水は、後方羊蹄山に降った雨や雪が地下に浸透し、数十年かけて湧き出した水。一年中湧...

写真提供:夕張市

夕張岳 ( 北海道 夕張市 / 北海道 南富良野町 )

南富良野町の西端、夕張市との境界に位置し、標高は1,667.8m。夕張山地は日高山地とともに北海道には珍しく非火山性の構造山地*である。 登山口は西側の冷水からと東側の金山からの2か所。原生林を縫って登山道が開かれ、標高1,400mを超えた高山帯には夕張岳固有の植物が生育しており、豊かな自然環境を有することから、国の天然記念物に...

写真提供:安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄

安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄 ( 北海道 美唄市 )

安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄は、札幌から北東へおよそ60km、石狩平野のほぼ中心の美唄市にある野外彫刻公園。JR函館本線美唄駅からバスで19分。「アルテピアッツァ」はイタリア語で「芸術広場」。 かつての炭鉱都市であった美唄市に、1992(平成4)年に芸術交流文化施設としてオープン。閉校した小学校校舎や体育館を改修、姿...

石狩川 ( 北海道 滝川市 / 北海道 石狩市 )

大雪山系の石狩岳に水源をもつ石狩川は層雲峡をつくり、上川盆地・空知平野・石狩平野を流れる。途中、忠別川・雨竜川・空知川・幾春別川・夕張川・千歳川・豊平川などを併せ、石狩市で日本海に注ぐ。日本で3番目に長い約268kmで、流域面積は約14,330km2、全国2位の大河である。 石狩川の語源は、アイヌ語のイシカラ・ペツ「非...

写真提供:中村稜太

雨竜沼湿原 ( 北海道 雨竜町 )

暑寒別連峰に囲まれた、標高850mの高原にあるスケールの大きな高層湿原*。東西約4km南北約2kmにわたる湿原には、大小100を超す池塘(ちとう)が点在し、その池塘には浮島*が浮遊して約150種類の湿原性植物がみられる。 雨竜町市街から道道432号線を西側に26km、車で45分のところに登山口の南暑寒荘がある。その後、徒歩で標高差300m、3....

写真提供:北竜町

北竜町ひまわりの里 ( 北海道 北竜町 )

北竜町は旭川市の西側、国道12号と道道57号で約46kmの距離にある。北竜町ひまわり里は町の中心部から北側に1.6kmにあり、面積23万km2、約200万本のひまわりが8月上旬に咲く。毎年7月下旬から8月下旬に「ひまわりまつり」が開催され、ひまわり迷路や遊覧車の運行、ビールパーティー、花火大会などが行われる。 ひまわり栽培の歴...

写真提供:上野ファーム

上野ファーム ( 北海道 旭川市 )

北国ならではの植物がつくりだす庭を「北海道ガーデン」ととらえ、宿根草を中心に庭づくりをしている。代表的な「マザーズガーデン」「ミラーボーダー」をはじめ、「白樺の小道」「ロングボーダー」「サークルボーダー」「木の声が聞こえる庭」「射的山」など、計算されたコンセプトのもとで、8つのエリアごとに草花が整備されている。 20...

写真提供:旭川市旭山動物園

旭川市旭山動物園 ( 北海道 旭川市 )

旭川駅の東側約11km、桜と紅葉で有名な旭山公園の丘陵に位置し、敷地面積約15.2万km2、飼育動物点数101種/639点(2023年10月現在)の動物園。 1967(昭和42)年に日本最北の動物園として開園し、物珍しさもあり人気となったが施設の老朽化とともに徐々に入園者が減少し閉園の危機もあった。しかし理想の動物園を作る夢を貫き、...

原始ヶ原 ( 北海道 富良野市 )

十勝岳連峰の最南に位置する富良野岳の南側斜面の標高1000~1300m地点に広がる中・高層湿原。総面積は1.15km2にも及ぶ。富良野岳山頂を目指す富良野市側からの入口となる原始ヶ原登山口から登山ルートを歩くとここを通過することになる。まさに手付かずの自然という場所で、その名の通り原始的な風景が広がっており、木道をはじめ...

芦別岳 ( 北海道 富良野市 / 北海道 南富良野市 / 北海道 芦別市 )

夕張山地の中心で標高1,727m、山頂部は富良野市と南富良野町の境界にある。富良野市の西端にそびえ、「北海の槍」や「北海谷川岳」の別称をもつ、尖峰の山頂部と数多くの岩稜や岩壁から成る山である。 山名の芦別はアイヌ語の「アシ・ベツ」で灌木の川を意味し、芦別岳から西に流れる芦別川からきていると言われている。 登山道は富良野市...

大雪山 ( 北海道 東川町 / 北海道 上川町 / 北海道 美瑛町 )

北海道の大屋根といわれる大雪山は独立峰ではなく、旭岳をはじめとしたお鉢平を囲む外輪山とそれらの南部に続くトムラウシ山までの東西約15km、南北約10kmにわたる火山群の総称である。表大雪とも呼ばれ、大雪山国立公園の北部に位置する。 大雪山は約100万~3万年前にかけて複数の火山活動により形成され、中でも約3万4千年前の大規模な...

写真提供:環境省

十勝岳連峰 ( 北海道 美瑛町 / 北海道 上富良野町 / 北海道 富良野市 / 北海道 新得町 )

十勝岳連峰は、富良野盆地の東側に位置する。富良野岳からオプタテシケ山までの約30kmにわたり、火山性の山々が延々と連なる。最高峰の十勝岳を中心に起伏のある稜線が広がり、深く切れ込んだ谷や岸壁が連続している。 富良野側からの主な山は以下の通り。富良野岳(1,912m)、上ホロカメットク山(1,920m)、十勝岳(2,077m)、美瑛岳(2,052m)...

写真提供:環境省

トムラウシ山 ( 北海道 新得町 / 北海道 美瑛町 )

十勝川の源流・トムラウシ川の水源の山で標高2,141m。表大雪と十勝岳連峰の中間に位置し、独立峰ではないものの、他の山々の主峰から遠くひと際高く目立つ存在である。 トムラウシの語源はアイヌ語で「花の多いところ」からという説や、温泉鉱物の湧く沢の「水垢の多いところ」からという説など、諸説ある。 登山道は表大雪や十勝岳連...

写真提供:環境省

沼ノ平 ( 北海道 上川町 / 北海道 東川町 )

沼ノ平は、旭岳北西の標高1400mに位置する高層湿原である。愛山渓温泉登山口から約90分で高層湿原の入口に至る。 湿原には大小多くの池塘*が広がり、タチギボウシやワタスゲなどの花が咲く。湿原からさらに90分ほど登ると、当麻乗越(とうまのっこし)に至る。当麻乗越から見下ろす大小様々な池塘群は「神遊びの庭」と呼ばれる。

写真提供:環境省

沼ノ原 ( 北海道 上川町 / 北海道 新得町 )

北海道中央部にある大雪山系、その中央部に位置する。標高1,420m~1,460mの溶岩台地上に発達した高層湿原*で、南北約1.2km、東西約1kmの広さをもつ。国の天然記念物にも指定されており、「大雪山の奥庭」とも呼ばれる。 旭川紋別自動車道上川層雲峡Icから約50kmでクチャンベツ沼ノ原登山口に到着。登山口から沼ノ原湿原までは、標準的な...

朱鞠内湖 ( 北海道 幌加内町 )

1943(昭和18)年の雨竜第一ダムの完成によって生まれた日本最大級の湛水面積(広さ23.73km2)をもつ人造湖。周囲の山々の地形によって、リアス式海岸のような入り組んだ湖岸となっており、大小の13の島々が浮かぶ様子や、周囲の原生的な森林によって、自然湖を思わせる景観である。内陸に位置し、湖面標高282mと標高が高く、さら...

層雲峡 ( 北海道 上川町 )

大雪湖から上川町中心街に向かって流れる石狩川上流域に形成された延長20数kmに及ぶ大峡谷である。両岸には高さ約200mの溶結凝灰岩による柱状節理がみられる。この大峭壁には、雪渓からの流れが多くの滝となって落ち、周囲の原生林とともに雄々しい景観をみせている。なかでも代表的なのは、流星の滝と銀河の滝。流星の滝は落差90mあり、雄滝...

天塩川 ( 北海道 音威子府村 / 北海道 天塩町 )

北見山地の天塩岳(標高1,558m)を水源とし、北へ向かって流れ、天塩町で日本海に注ぐ川である。本流の長さは256kmあり、北海道内では石狩川に続き2番目に長く、日本国内でも4番目の長さとなる長流河川である。アイヌ語の「テッシ(簗・やな:魚を獲る仕掛け)・オ(多い)・ペッ(川)」が語源であり、岩が簗(やな)のような形で川を横断し...

天人峡 ( 北海道 東川町 )

大雪山国立公園の南東の山麓、忠別川の上流に位置する。約3万年前の巨大噴火による火砕流によって形成された柱状節理で知られる。巨大な一枚岩から流れ落ちる「涙岩」や、柱状節理が7本等間隔で並んだ「七福岩」など、特徴的な岩には名前が付けられている。上流部にある羽衣の滝は、左曲右折七段に分かれて落水する飛瀑であり、北海道一の落...

美瑛の丘の農村風景 ( 北海道 美瑛町 )

大雪山十勝岳連峰のすそ野に位置する、南方の富良野盆地と北側の上川盆地を分ける丘陵地帯の風景。十勝岳の噴火に伴い押し寄せた溶岩や、降り積もった火山灰により形成された傾斜地が小さな河川によって浸食されてできた地形で、美瑛川などの河川がつくる幅の広い谷床には水田が開けているのに対し、大きくうねる幾重にも連なった丘は馬鈴薯...

層雲峡温泉 ( 北海道 上川町 )

上川町の層雲峡地区のほぼ中間地点にあり、十数軒のホテル・旅館・民宿・ぺンション、共同浴場などによる温泉街を形成している。安政年間(1854~60年)の発見といわれ、この地域ではもっとも古くに開けた温泉。近代的な温泉地としての利用は1950年代になってから。温泉街には、ホテルや旅館の他にも、足湯、層雲峡博物館や層雲峡ビジターセ...

白金 青い池 ( 北海道 美瑛町 )

JR富良野線美瑛駅から十勝岳に向かって南東に17kmほどのところにある。さらに3.5kmほど十勝岳の山懐に入れば白金温泉がある。 水面が鮮やかな青い色*をみせている青い池は、1988(昭和63)年に噴火した十勝岳の火山泥流対策のため建設された美瑛川畔の堰堤。水面が青く見える理由は、美瑛川の上流において、十勝岳から流れ出る硫黄沢川や...

写真提供:増毛町

暑寒別岳 ( 北海道 増毛町 / 北海道 雨竜町 )

暑寒別岳は札幌市北部、日本海に面した増毛山地の最高峰で標高1,492m。日本海に直面しているため積雪量も多く、春になっても白く輝く山である。 山頂からは西側の日本海や東側の雨竜沼湿原も望め、天気の良い日には大雪山や積丹なども間近である。 登山ルートは様々な方向から延びているが、一般的なルートは、増毛市街地からの2つのル...

利尻山 ( 北海道 利尻富士町 )

利尻島は直径約19km、周囲約60kmのほぼ円形の島であり、島全体が利尻山で構成されているため、まさに海上に浮かぶ山。隣の礼文島が平坦であるのに対し、円錐形の美しい山からなる島と対照的である。 利尻山は海抜1,721mの火山であるが、活動が早く終わっているため火口跡などは明らかでない。夏期以外は完全に雪と氷の山で、まったく人を...

サロベツ原野 ( 北海道 豊富町 / 北海道 幌延町 )

サロベツ原野は、北海道北部の日本海側に位置する、東西約5~8km、南北約27km、面積67km2を誇り、その一部は日本最大といわれる高層湿原である。多種多様な湿原植物と水生植物の宝庫であり、湿原内の湖沼は渡り鳥の中継地であることから、2005(平成17)年にラムサール条約湿地として登録された。 サロベツ原野の観光拠点は、...

写真提供:浜頓別町

クッチャロ湖 ( 北海道 浜頓別町 )

浜頓別町市街の西方に位置する。かつて陸地に浸入した海の湾口部に、砂州や砂嘴などがつくられ、閉ざされてできた海跡湖。周囲30kmの変形した瓢箪型をしており、大沼(長径5.5km)と小沼(長径3km)が細い水路で繋がっている。平均水深1.5mの汽水湖で、水鳥の重要な中継地。春と秋にはコハクチョウやカモ類が、冬にはオオワシや天然記念物の...

礼文島の高山植物群落 ( 北海道 礼文町 )

礼文島は、北海道の北端、稚内市の西方60kmにある最北の離島。レブンアツモリソウ、レブンウエスユキソウやレブンコザクラなど、この島にしか見ることのできない固有種の他、さまざまな高山植物が生育しており、「花の浮島」とも呼ばれている。南北に細長く標高200~300mほどの丘陵性の起伏の続く島のいたるところには、本州では2000m級の高...

写真提供:(一社)網走市観光協会

網走湖 ( 北海道 網走市 / 北海道 大空町 )

網走市の南西部から女満別町にかけたところに位置する周囲約39kmの汽水湖。かつては海の一部だったものが、海水面の変動や漂砂などによってできた海跡湖である。網走川によってオホーツク海と結ばれ、潮の干満により流入した海水は湖の地形と比重の違いによって湖の底に沈み、上層の淡水層と下層の塩水層とは混じり合うことのない二層構造を...

能取岬 ( 北海道 網走市 )

網走市内の北側に位置する、ゆるやかな弧を描く海岸線がオホーツク海に突きでた岬。砂浜が続くオホーツク沿岸にあって、知床半島、神威岬と並び、およそ40~60mの高さの断崖絶壁がせりだした地形である。アイヌ語の「ノッ・ホロ(岬・の所)」に由来している。断崖の上は比較的平坦で、先端には1917年建築の白と黒に塗りわけられた灯台が立つ...

写真提供:(一社)網走市観光協会

オホーツク海沿岸の流氷 ( 北海道 紋別市 / 北海道 網走市 )

流氷はオホーツク海沿岸の海一面を覆いつくす氷の塊で、紋別、網走、知床でみられる。海水が凍ってできる氷は「海氷(かいひょう)」といい、海氷として動く氷を「流氷」と呼ぶ。海水は真水に比べ凍りにくく、約-1.8℃で結氷する。 11月下旬アムール川河口付近で生まれた流氷*は、サハリン北方の海岸に凍りつき動かなくなり、もっと北の...

写真提供:博物館 網走監獄

博物館網走監獄 ( 北海道 網走市 )

網走湖の東北岸、天都山麓にある1912(明治45・大正元)年に建てられた網走監獄(現網走刑務所)の旧建造物を保存公開する野外歴史博物館。舎房及び中央見張所(重要文化財)、庁舎(重要文化財)、二見ヶ岡刑務所(重要文化財)、教誨堂(重要文化財)、煉瓦造り(登録有形文化財)、網走刑務所裏門(登録有形文化財)、哨舎(登録有形文化...

写真提供:きよさと観光協会

斜里岳 ( 北海道 斜里町 / 北海道 清里町 )

知床半島の付け根の清里町と斜里町の境界にあり、緩やかな円錐形の火山で標高1,547m。頂上からは国後島や阿寒の山々を望む。斜里の語源はアイヌ語の「サルン・ペッ」で葦原にある川の意。 登山道は北側の斜里コースと一般向きの西側の清里コースがある。裾野の広いピラミッド型が印象的。

羅臼岳 ( 北海道 羅臼町 / 北海道 斜里町 )

知床半島の中間部、羅臼町と斜里町の境界線上にある標高1,661mの山。特徴のあるドーム状の形状で、岩場あり雪渓ありと変化に富んでいる。高山植物*も豊富で、約200種にものぼる。 羅臼岳から硫黄山、知床岳への連山が知床半島に連なる。 羅臼の山の名*は「鹿や熊を捕獲、解体した後で臓腑や骨を葬った場所」という意味。 登山ルー...

写真提供:知床斜里町観光協会

知床五湖 ( 北海道 斜里町 )

知床山系の山裾に広がる原生林の中に点在する大小5つの火山性堰止湖。それぞれ一湖、二湖と番号で呼ばれ、一番大きいのが二湖、小さいのが五湖である。流入、流出する川はなく、五湖の水は湖底の岩を伝い、知床半島の断崖(五湖の断崖)にしみ出している。五湖全てを周る大ループと呼ばれる地上遊歩道は1周3kmで、コースタイムは約1時間30分...

サロマ湖 ( 北海道 佐呂間町 / 北海道 湧別町 )

オホーツク海岸の北見市、佐呂間町、湧別町の3つの市町にまたがる周囲約90km 、面積約152km2を誇る北海道内では最も大きな湖である。日本全体では、琵琶湖、霞ヶ浦に次いで第3番目。もとはオホーツク海に接する湾状の地形だったが、湾口に堆積した砂が海と湖を隔てる砂州となり、現在のような湖になった。20km以上の細長い砂州で...

写真提供:斜里町

カムイワッカ湯の滝 ( 北海道 斜里町 )

ウトロ中心街から陸路で25kmほど知床半島の中に入った場所に位置する。硫黄山を源流とするカムイワッカ川の中流域に相当し、活火山である知床硫黄山の中腹から涌き出る温泉が川に流れ込み、川全体が流れる温泉のようになっている。ところどころに滝状に水が落下する箇所があり、それぞれの滝壺は天然の露天風呂である。「カムイワッカ」とは...

知床半島の海岸 ( 北海道 斜里町 / 北海道 羅臼町 )

知床半島は北海道の東北端から北北東に突き出た半島で、長さ約65km、幅は基部で約25km。北側(ウトロ側)はオホーツク海に面し、南側(羅臼側)は根室海峡をはさんで国後島に相対している。知床半島はアイヌ語では「地の涯て」を意味する「シリエトク」と呼ばれている。海岸線は切り立った崖であり、ウトロ側はおよそ20~30mの海岸段丘となっ...

小清水原生花園 ( 北海道 小清水町 )

JR釧網本線の浜小清水駅から北浜駅の間に広がる、オホーツク海と濤沸湖に挟まれた約8km、約2.75km2の細長い砂丘に形成された原生花園。国道244号線を挟んで濤沸湖側の湿原にはアヤメが群生し、海側の砂丘にはハマナス・エゾキスゲ・エゾスカシユリなどが密生する。4月末から9月いっぱいにかけて、200種類にも及ぶ植物を見ることが...

濤沸湖畔の原生花園 ( 北海道 小清水町 )

濤沸湖は、網走市と小清水町にまたがる汽水湖である。オホーツク海に面した遠浅の湾が、潮の満ち引きによって作られた砂嘴によって塞がれた潟湖の一種で、周囲27.3km、総面積9km2。アイヌ語で沼の口を意味する「トープッ(to-put)」を語源とし、かつてはアイヌ語の別名で「チカプントー(鳥がいつもいる沼)」とも呼ばれてたように...

写真提供:滝上町

芝ざくら滝上公園 ( 北海道 滝上町 )

芝ざくら滝上公園は滝上町の小高い丘を中心にした公園。1954(昭和29)年の洞爺丸台風の被害により公園内の桜の木が壊滅状態になった。これを受けて当時の公園管理者が1957(昭和32)年にお寺の境内に咲いていたシバザクラをミカン箱一つ分譲り受け、公園に植えたのが芝ざくら公園の発端である。1959(昭和34)年に、管理者の友人が町長にな...

樽前山 ( 北海道 苫小牧市 )

樽前山は北海道道央地方にある支笏湖の南側、苫小牧市の北西部に位置する三重式活火山。標高は最高点の樽前ドームで1,041m。 江戸時代に大噴火を起こし、苫小牧から千歳市周辺に大量の火山灰と軽石を堆積させた。また、1909(明治42)年の爆発で頂上火口内に溶岩円頂丘*を生成したことで、その姿は一度目にしたら忘れられない独特の姿と...

登別温泉 ( 北海道 登別市 )

登別駅の北8km、標高200mの原生林に囲まれた温泉。多種に及ぶ多彩な泉質と豊富な湯量で、北海道を代表する温泉地のひとつであり海外でも知名度が高い。温泉街の入り口に位置する道南バス登別温泉ターミナルから地獄谷の入口にかけて、旅館、みやげ物店、飲食店が多数並んで賑わいを見せている。また周囲には、大湯沼、四方嶺、倶多楽湖と探勝...

有珠山 ( 北海道 壮瞥町 / 北海道 洞爺湖町 / 北海道 伊達市 )

洞爺湖から内浦湾に至る地域での活火山の王者であり標高は733m。山頂部は成層火山*の上部が陥落して、直径1.8kmのカルデラ*となり、そのなかには3個の溶岩ドーム(大有珠、小有珠、有珠新山)に加え多数の潜在ドーム*を持っている 1663年以降、少なくとも9回の噴火が確認されており、20世紀以降は1910(明治43)年、1944~1945(昭和19...

昭和新山 ( 北海道 壮瞥町 )

洞爺湖の南、有珠山の東麓にあり、標高は395m。茶褐色の岩肌から白煙を噴出し、どこから見てもすぐわかる独特な山容をもっている。 1943(昭和18)年12月28日の夕刻、突然地震があり、地割れとともに麦畑や松林が隆起、数百回の爆発が繰り返された。それから約2年間、噴煙・降灰・泥雨・雷電を伴う数回の爆発によって、畑地は約300mも押し...

写真提供:洞爺湖町 経済部観光振興課

洞爺湖 ( 北海道 洞爺湖町 / 北海道 壮瞥町 )

北海道の南西部に位置する支笏洞爺国立公園のほぼ中心にあり、面積約70km2、約11万年前の巨大噴火によって形成されたカルデラ湖。カルデラ湖では日本で3番目に大きい円形の湖である。湖の中央部には溶岩円頂丘*の中島(大島、観音島、弁天島、饅頭島)が浮かび、いずれもミズナラ、イタヤカエデなどの広葉樹林で覆われており、中...

写真提供:一般社団法人白老観光協会

倶多楽湖 ( 北海道 白老町 )

登別温泉街の東3.5kmにあり、大湯沼を経て湖岸に通じている。俱多楽火山の噴火により形成されたカルデラ湖であるという説が有力という。湖の面積は4.7km2、水深148m、周囲約8kmのほぼ「まる」の形をしており、肢節量(1.01*)はカルデラ湖において全国1位である。 また、透明度(22.0m*)は摩周湖に次いで全国第2位、水質(c...

写真提供:平取町役場 観光商工課

幌尻岳 ( 北海道 新冠町 / 北海道 平取町 )

幌尻岳は、日高山脈の最高峰で、標高2,052mの奥深い健脚向きの山。山頂からは日高山脈の山並みが一望できるほか豊富な動植物が見られることで人気があり、夏にはカール*状大地の一面が高山植物の花畑となる。 登山口は額平川コース(平取町)、新冠コース(新冠町)、チロロ林道コース(日高町)があるが、いずれもアプローチが長く苦労...

写真提供:えりも町役場 産業振興課

襟裳岬 ( 北海道 えりも町 )

造山運動によって形成された南北150kmにわたって2,000m級の山々が鯨の背骨のように連なる日高山脈が、太平洋に落ち込むところが襟裳岬である。この岩礁地帯は襟裳岬展望台*から沖合2kmかけて海へと沈み、海面下でも6km先まで続いている。日高山脈がそのまま太平洋に沈みこんでいることを表している。常に風が強く、ここには高い樹木は見られ...

二十間道路の桜並木 ( 北海道 新ひだか町 )

峰々が連なる日高山脈を背に、太平洋を望む道内では比較的温暖な新ひだか町(日高町の南東に位置する)内を流れる静内川右岸沿いの道道より一本外側の道路の両側に、直接7kmにわたり咲き誇る桜並木である。1872(明治5)年、北海道開拓使長官黒田清隆により北海道産馬の改良を目的として日高管内の静内・新冠・沙流の三郡に及ぶ約7万haの広大な...

アポイ岳高山植物群落 ( 北海道 様似町 )

アポイ岳(810m)は標高が低いにもかかわらず、山腹には約80種の高山植物が生息し、5月初旬から10月頃までの間に入れ替わりに花が咲く。北海道の他の山では通常なら標高1,000m以上でしか見られない高山植物がアポイ岳では約350mの5合目付近から姿を見せ始める。また、このうちの固有な植物は20種近くに及び、これほど固有な植物が集中する地...

写真提供:日高町

日高の競走馬牧場群 ( 北海道 日高町 )

日高地方はサラブレッド(競走馬)の生産地として名高く「優駿*のふるさと」とも呼ばれている。この地方には競走馬の牧場が約1,100戸、約20,000頭の馬がおり、日本の競走馬の8割を占めるというデータもある。北海道のなかでは気候が温暖であり、雪も少ないため昔から馬が育てられてきたということが大きな理由の一つである。 歴史を振り...

日高のコンブ干し ( 北海道 新ひだか町 )

浦河町からえりも町にかけた海岸沿いでは、白い砂利を敷き詰めた「干場」が点在し、漁獲されたコンブが天日干しのために並べられる。天然コンブの好漁場として知られるこのエリアでは、7月上旬から一斉にコンブ漁がスタートし、9月下旬、遅いときで10月中旬まで続く。この季節には前浜から数十メートル先の岩礁地帯が漁場となり、漁師たちは「...

写真提供:ばんえい十勝

ばんえい競馬 ( 北海道 帯広市 )

世界で唯一、帯広競馬場で開催されている「ばんえい競馬」。古くから農耕馬として人々を支えてきた体重約800~1,200kg前後のばん馬が、重量物を積載した鉄製のそりを曳き、2か所の障害(台形上の小山)が設置された直線200mのコースを走る競馬だ。障害を越えることが勝敗を分けるため、コースを一目散に走りきるのではなく、途中で止まり息を...

写真提供:鹿追町役場ジオパーク推進課

然別火山群 ( 北海道 士幌町 / 北海道 上士幌町 / 北海道 鹿追町 )

大雪山国立公園南東部、然別湖を囲む南・北ペトウトル山、東・西ヌプカウシヌプリ、天望山、白雲山などの約30-1万年前に活動を繰り返した火山群。 主峰は然別湖の北西に位置する北ペトウトル山で標高1,421m。南ペトウトル山は然別湖の西にあり標高1,348m。然別湖の南に位置する山は、西から西ヌプカウシヌプリ1,251m、東ヌプカウシヌプリ1...

オンネトー ( 北海道 足寄町 )

阿寒湖温泉の南西部、国道240号線経由で約20km、エゾマツ・トドマツを主体とした亜寒帯性の針広混交林原生林に包まれた神秘的な湖。湖の周囲長は約2.5km、湖沼面積0.23km2、最大水深は約10m。阿寒湖からの道の途中には雌阿寒温泉があり、また赤褐色の水をたたえる錦沼もある。 アイヌ語で「老いた沼・大きい沼」の意の火山堰止湖...

然別湖 ( 北海道 鹿追町 / 北海道 上士幌町 )

大雪山国立公園の南東隅に位置する約3万年前の噴火で川がせき止められて出来た堰止湖。周囲は約13km、標高810mの高所にあり、最深部は約100mの大雪山国立公園唯一の自然湖である。火山の噴火により湖岸の出入は複雑で、北からヤンベツ川が流入し、南西からトウマベツ川が流出する。複雑な湖岸線に9つの湾を形成し、湖北には弁天島がある。 湖...

旧国鉄士幌線アーチ橋梁群 ( 北海道 上士幌町 )

十勝と上川を結ぶ国道273号線沿いに並行して点在するコンクリート造りのアーチ橋梁群。かつての国鉄士幌線で使われたもので、1987(昭和62)年に鉄路が廃止になった後は、東大雪の開拓の歴史を伝える近代産業遺産として残されている。 このうちタウシュベツ川橋梁(通称めがね橋)は、季節によって姿が見え隠れする日本唯一のアーチ橋であ...

写真提供:上士幌町観光協会

ニペソツ山 ( 北海道 新得町 / 北海道 上士幌町 )

東大雪の糠平湖北西に位置する、標高2,013mの石狩連峰最高峰。急峻な山容を持つ独立峰で、溶岩の積み重なった岩場にエゾナキウサギ*が生息する。 2016年の台風被害により杉沢コースに至る林道が消失したため、現在は幌加温泉コースの登山道のみ利用可能となっている。 語源はアイヌ語の「ニペシ・オツ」でシナノ木の多いを意味すると...

写真提供:十勝千年の森

十勝千年の森 ( 北海道 清水町 )

JR帯広駅の西方約30km、十勝平野の西端を南北に連ねる日高山脈の麓にあり、山脈と十勝平野をつなぐ境界に位置している。標高は約275~460m、高低差は185mほどで、全体が緩やかな斜面になっている。敷地面積は約4km2あり、冬は厳しく、寒暖差の激しい場所だが、東向き斜面のため太陽の恵を多く受ける庭造りの適地にある。 十勝...

雌阿寒岳 ( 北海道 釧路市 / 北海道 足寄町 )

釧路市阿寒湖の南西部に位置する、標高1,499mの活火山。阿寒カルデラが陥没した反動でカルデラ壁上に噴出した火山である。頂上付近は多くの小火山や火口が集まり複雑な形状をしている。 山麓付近はエゾマツなどの原生林、7合目以上には高山植物が見られる。 登山道は3か所あるが、西側の雌阿寒温泉とオンネトー湖畔からが一般的である。

雄阿寒岳 ( 北海道 阿寒町 )

釧路市阿寒湖の東に位置する、標高1,370mの円錐形をした山である。阿寒湖南西部の雌阿寒岳に対して、その山容のするどさから雄阿寒岳と呼ばれ、アイヌ語ではピンネシリ(=雄山)という。 阿寒カルデラ*陥没の反動により、カルデラ中心部に噴出した中央火口丘が山頂であり、輝石安山岩・橄欖(かんらん)石*などの溶岩流で構成されてい...

阿寒湖 ( 北海道 釧路市 )

JR根室本線釧路駅から北へ約65km、雄阿寒岳(標高1,370m)、雌阿寒岳(標高1,499m)などの山並みの懐に抱かれ横たわる、やや菱形をした湖。湖岸の出入りは複雑で、北方からイベシベツ川、西方から尻駒別川といった数多くの河川が流入し、東南から阿寒川となって流れ出る。湖にはオンネモシリ(大島)・ポンモシリ(小島)・ヤタイモシリ・チ...

ペンケトー・パンケトー ( 北海道 釧路市 )

阿寒湖温泉街の北東、直線距離で7~8kmに位置する二つの湖。ペンケトーは面積0.3km2、周囲長3.9km、透明度は15.9mで全国5位、下流のパンケトーは面積2.83km2、周囲長12.4km、透明度は11.3mで全国8位の透明度を誇る。 数十万~15万年前の火山活動によってできた長径24km、短径13kmという広大な阿寒湖カルデラのなか...

写真提供:釧路市教育委員会

阿寒湖のマリモ ( 北海道 釧路市 )

緑藻類、淡水産アオミソウ科の一種で、世界の寒冷地の湖に産する。マリモは濃緑色の細い藻が中心から放射状に生えビロード状の球状をなすが、球状にならず糸状体の細い藻のみが、ばらばらに生長した房状のものも多い。球形のマリモの大きさは豆粒大から6~8cmほどが平均的であるが、阿寒湖では30cmを超えるものもみられる。 日本において...

写真提供:阿寒アイヌ工芸協同組合

アイヌ古式舞踊(阿寒湖アイヌシアターイコㇿ) ( 北海道 釧路市 )

北海道一円に居住しているアイヌの人々*1によって伝承されている歌舞。アイヌ独自の信仰に根ざし、信仰と芸能と生活が密接不離に結びついているところに特色がある。 熊送り・梟祭り・菱の実(ベカンベ)祭り・柳葉魚(シシャモ)祭りなどのアイヌの主要な祭りに踊られる儀式舞踊のほか、家庭における各種行事の祝宴、作業歌舞、娯楽舞踊...

写真提供:一般社団法人摩周湖観光協会

アトサヌプリ火山群 ( 北海道 弟子屈町 )

アトサヌプリは屈斜路カルデラ*の中央部に形成されたアトサヌプリ火山群*中の標高508mの山で、別名硫黄山とも呼ばれている。現在も活発に火山活動が続いており、独特な景観を生み出している。 この地域は、かつて硫黄の採掘で栄えたものであり、この地に鉄道を敷設させるとともに川湯温泉の発展につなげていったという歴史をもつ。ただ...

写真提供:厚岸町観光商工課

別寒辺牛湿原 ( 北海道 厚岸町 / 北海道 標茶町 )

厚岸湖に流れ込む大別川の上流にある湿地。この湿原が知られるようになったのは比較的新しく、1983(昭和58)年に「厚岸観光十景」を選定したときに、選定された湿原に「別寒辺牛」という名称を冠してからである。さらに1993(平成5)年に「厚岸湖・別寒辺牛湿原」がラムサール条約の登録湿地となったことから急速に注目されるようになった。...

写真提供:弟子屈町役場 観光商工課

摩周湖 ( 北海道 弟子屈町 )

釧網本線摩周駅から摩周湖*1第3展望台まで北へ道道52号線経由で約10km、同じく川湯温泉駅から第1展望台まで南東へ約10km。水の出入の見られぬ勾玉状の湖(長径約7km、短径約3km、面積19.6km2)で、湖心にカムイッシュと呼ばれる小島が浮かぶ。湖面標高は352m、最大深度は212mで、現在の透明度*2は20m前後とされる。周囲は150~350m...

屈斜路湖 ( 北海道 弟子屈町 )

東西約26km、南北約20kmの阿蘇をしのぐ屈斜路*大カルデラ*の北西部にある淡水の大火口原湖で、阿寒摩周国立公園中最大の湖である。摩周火山の堰き止めによって生じたものと考えられるが、周囲には湖岸段丘が発達し、3回に渡って湖面が低下し、湖盆が傾き動いたことが考えられる。 湖面標高121m、湖面積79.4km2、透明度は20m...

写真提供:一般社団法人摩周湖観光協会

川湯温泉 ( 北海道 弟子屈町 )

弟子屈町の北部にあり、針葉樹林に囲まれ、アトサヌプリ(硫黄山)の噴煙を仰ぐ温泉。温泉は、摩周湖の伏流水がアトサヌプリで熱せられて自噴しているもの。 この地域は、かつて硫黄の採掘で栄えた。この地に鉄道を敷設させるとともに川湯温泉の発展につなげていったという歴史をもつ。ただし鉄道が開設されたことで硫黄の採掘量が飛躍的...

写真提供:一般社団法人摩周湖観光協会

屈斜路湖畔の温泉 ( 北海道 弟子屈町 )

北海道東部弟子屈町にある屈斜路湖の東岸に仁伏(にぶし)温泉、砂湯、池ノ湯、和琴温泉が並ぶ。湖畔沿いに、ホテル・旅館・民宿などのさまざまな宿泊施設があるが、ここでの楽しみは、湖岸のどこを掘っても温泉が湧出する砂湯*、岩の間から自然に温泉が湧きだしていて湖畔に露天風呂がある池ノ湯温泉*、和琴半島の付け根に露天風呂のある...

春国岱(根室) ( 北海道 根室市 )

風蓮湖と根室湾を区切る長さ8km、幅1.3kmの長大な島。第一浜堤、第二浜堤、第三浜堤の3つの浜堤からなり、面積は6km2。 春国岱には、山と渓谷を除けば、広葉樹林、針葉樹林、草原、湿原、湖沼・川、干潟、塩性湿地といった北海道の自然のエッセンスがほとんどすべてつめこまれているともいわれている。砂丘上に形成されたアカエ...

羅臼湖 ( 北海道 羅臼町 )

ウトロと羅臼を結ぶ知床横断道路のほぼ中央部から、西側の樹林帯の中を約3kmほど進んだところにある面積0.43km2、最大水深2.1mの知床国立公園内では最大の湖。道路沿いの羅臼湖入口からダケカンバやトドマツの混交林内に通る歩道を往復するルートは、標高差約70m、四つの沼や湿原を巡るコースで、往復には3~4時間程度が必要。初...

ウポポイ(民族共生象徴空間) ( 北海道 白老町 )

白老駅から北1kmのポロト湖畔に2020(令和2)年にオープンしたウポポイ(民族共生象徴空間)。以前あったアイヌ文化を扱う野外博物館のポロトコタン*の敷地を拡大してアイヌの文化を紹介し、さらにアイヌ文化の復興・創造等を目指した国立の施設として建設されたもの。 愛称のウポポイとはアイヌ語で「(おおぜいで)歌うこと」を意味し...

鰊御殿 ( 北海道 小樽市 )

小樽駅の北側、直線距離で約5kmの祝津にある高崎岬の高台にあり、日和山(ひよりやま)灯台やおたる水族館に隣接している。ここにある小樽市鰊御殿は、西積丹泊村から1958(昭和33)年この地に移築されたもと網元*の母屋で、間口29m、奥行13m、面積611.9m2の建物。鰊親方田中福松が1898(明治31)年に建築したもので、田中漁場の...

標津湿原(ポー川史跡自然公園) ( 北海道 標津町 )

ポー川*1史跡自然公園は根室中標津空港から北西に約25km、JR釧網本線知床斜里駅から南東に約52km、根室半島と知床半島の中間、オホーツク海を臨むところにある。公園の総面積は約630万m2で、国の天然記念物に指定されている「標津湿原*2」の一部212万m2、国指定の史跡「標津遺跡群*3」のひとつ「伊茶仁カリカリウス遺...

写真提供:株式会社東藻琴芝桜公園管理公社

ひがしもこと芝桜公園 ( 北海道 大空町 )

シバザクラで知られる東藻琴村は、2006(平成18)年に女満別町と合併をして、大空町となった。藻琴山の麓に繰り広がる約10万m2のシバザクラは「ひがしもこと芝桜公園」として整備されている。ここは網走市から車で約45分、女満別空港からは約30分、東藻琴の市街地からは約8kmと至便な地にある。 5月上旬から5月下旬の期間、10...

写真提供:北海道大学植物園

北海道大学植物園 ( 北海道 札幌市 )

札幌市の中央部、北海道庁の西側に隣接した、面積13万3,957m2の植物園。北海道自生植物を中心に約4,000種の植物が育成されており、また世界各地から移植した変わりだねの珍しい植物もある。園内には北方民族植物標本園・高山植物園、温室・冷室とともに北方民族資料室、北海道の動物・考古学の資料の博物館*もある。博物館は北海...

写真提供:江差観光コンベンション協会

姥神大神宮渡御祭 ( 北海道 江差町 )

函館市の西、渡島半島の日本海に面した江差町の町中にある姥神大神宮*の例大祭で、毎年8月9日~11日の3日間に開催されている。ニシン漁で隆盛を極めていた文化・文政年間(1804~1830年)のころ、豊漁を感謝、祈願して行われたのが始まりと言われている。姥神大神宮渡御祭は京都祇園祭に由来したもので、北前船が鰊を京都に運び、京都からは...

写真提供:乙部町役場 産業課

滝瀬海岸(シラフラ) ( 北海道 乙部町 )

乙部町は渡島半島の西部の日本海に面しており、南は江差町、北は八雲町に接している。海岸線沿いに江差町から乙部町に入った直後に長さ約500m・高さ約20mの白壁の断崖がそびえ立つ滝瀬海岸がある。 乙部町役場から南に約1.2km、1国道を右折してくぐり岩への駐車場へ。ここから南側に徒歩で500m海岸線を歩いて到達できる。また、2国道を右...

写真提供:大雪山国立公園管理事務所

大雪高原温泉(池沼群) ( 北海道 上川町 )

大雪山主稜線の高根ヶ原の東斜面のふもとに位置する。ナナカマドやダケカンバ、ミネカエデなどの広葉樹と、エゾマツなどの針葉樹の混交林による森林帯には大小多くの池沼が点在している。標高約1200mの高原温泉を起点にした沼や池をめぐる林間の登山道、大雪高原温泉沼めぐり登山コースが整備されており、1周約7kmの周遊ルートを4時間から5時...

オタトマリ沼 ( 北海道 利尻富士町 )

利尻島の南東に位置する周囲約1.1km、水深約3.5mの島内でもっとも大きな沼である。道路を隔てた海側は、雷泊奇岩で知られる岩礁地帯となっている。沼浦湿原の一部であり、近くには三日月沼がある。沼浦湿原はおよそ7,000年前以前に起きたマグマ水蒸気爆発によってできた火口跡に海面上昇で水がたまり、その後の海退に伴って約4,000年前に誕生...

宗谷丘陵 ( 北海道 稚内市 )

宗谷岬の南部の後背地に広がる標高20~400mまでのなだらかな丘陵地帯。今から約1万年前の氷河期に雨水や川水で削られてできた周氷河地形*である。深い谷はなく、なだらかな波のようにうねる形状をしている。明治の中頃までは丘陵全域にわたりうっそうとした森林が生い茂っていたが、相次ぐ山火事によって、今では一面が宗谷岬牧場による牧草...

盛美園 ( 青森県 平川市 )

弘前市近郊に位置し、津軽尾上駅より西に1kmのところにある。庭園は明治時代に作庭された1.2万m2の池泉廻遊式庭園であるが、一部は枯山水になっている。園内には明治文化の面影を残す盛美館や、御宝殿が立つ。 盛美園は武学流*の真髄を示した名園といわれ、築山庭造伝や造庭秘伝書の形式を忠実に再現したもの。清藤家*24代盛...

種差海岸 ( 青森県 八戸市 )

八戸市の東部、太平洋に面している。蕪島から東の鮫角(さめかど)を南に回って南北約12kmの連続した白い砂浜と岩礁の海岸である。探勝の中心はJR八戸線陸奥白浜駅と種差海岸駅の間、約2kmの海岸が遊歩道で結ばれているエリア。ここの海岸はおだやかな海面を前にして低い段丘が緑の芝におおわれて連続し、一帯は独特の気候に育まれた海浜植物...

蕪島のウミネコ ( 青森県 八戸市 )

蕪島は八戸市の東、種差海岸の西側に隣接している。もとは離島であり吊り橋がかかっていたが、1943(昭和18)年に埋め立てられ、今は周囲約800m、高さ約17mの陸繋島*である。ウミネコ*の繁殖地として有名。毎年2月頃に3万羽から4万羽といわれるウミネコが飛来して巣を営み、4~5月に産卵、7月末に成長したヒナとともに北へ飛び去る。島に...

櫛引八幡宮 ( 青森県 八戸市 )

八戸市の南西、国道104号線沿いにある。古くから南部家*の総鎮守の社、祈願所であった。1664(寛文4)年に八戸藩が盛岡藩から分立した後、盛岡藩の飛び地として残されたのも南部家にとってそれほど重要であったといえる。本殿は1648(慶安元)年南部重直の造営といわれ、三間社流造(さんげんしゃながれづくり)*で屋根は切妻であり、屋根...

写真提供:青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構

八戸えんぶり ( 青森県 八戸市 )

2月17日の早朝、八戸市と周辺の町村から集まった合計30組を超える「えんぶり組」が長者山新羅神社*に奉納した後、神社の行列にお供をし、美しい烏帽子を冠った太夫*がはやしと歌に合わせ市街で一斉に舞う[一斉摺り(いっせいずり)]。郷土色豊かな田楽として重要無形民俗文化財に指定されている。 東北地方各地では初春の祝いに、田植...

写真提供:八戸市観光課

八戸三社大祭 ( 青森県 八戸市 )

毎年7月31日から8月4日に青森県八戸市で行われる神社神道の祭礼でユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」に登録されている。八戸市内の龗(おがみ)神社*、長者山新羅(ちょうじゃさんしんら)神社*、神明宮(しんめいぐう)*の三社合同例祭である。 7月31日は前夜祭、8月4日は後夜祭で中3日が本祭である。1日目は「お通り(おとお...

法光寺 ( 青森県 南部町 )

南部町の西南、標高615mの名久井(なくい)岳の東麓にある。青い森鉄道、諏訪ノ平駅から南東約6km、15分の位置である。 平安時代に創建された無量山観音寺が草創と伝えるが、建長年間(1249~1256年)に鎌倉幕府の執権北条時頼*が観音寺を廃して当寺を興したと伝わっている。中世には南部氏*と親交をもち、戦国期には東三郎義政の菩提所...

尻屋崎 ( 青森県 東通村 )

下北半島の北東端であり、津軽海峡をはさんで北海道恵山岬と相対している。岬付近の海域は、岩礁が多く、潮の目*にもなっているために、むかしから船の墓場として恐れられてきた。岬の先端には高さ32.8mの尻屋埼灯台*がある。 岬付近の台地は緑の草原に牛馬が群れ、明るく牧歌的な風景である。放牧されている馬は寒立馬*(かんだちめ)...

写真提供:鶴田町企画観光課

鶴の舞橋 ( 青森県 鶴田町 )

JR五能線陸奥鶴田駅の東から県道153号線を利用して約7km、「つがる富士見荘」の駐車場から徒歩で橋のたもとに着く。1994(平成6)年7月8日、日本一長い木製の三連太鼓橋「鶴の舞橋」として架けられたもので、全長300m、幅3m、青森県産のひば材の丸太3,000本、板材3,000枚を使った美しい形の橋である。2016(平成28)年にテレビCM*で知名度が...

大間崎 ( 青森県 大間町 )

下北半島の先端、北緯41度33分に位置する本州最北端の岬で、北海道との距離は17.5km。岬の先端には「本州最北端の地」の碑や「マグロ像」*などのモニュメントがあり写真撮影スポットとなっている。また岬から600m離れた海上にある弁天島と大間埼灯台が岬らしさを感じさせ、絶好の写真背景である。弁天島には赤く小さな弁天神社本殿があり、...

八甲田山 ( 青森県 青森市 / 青森県 十和田市 / 青森県 黒石市 )

青森県の中央、青森市と十和田湖の中間に構える火山群の総称で、那須火山帯*に属し、奥羽山脈北端の堂々とした群峰である。 大別して北・南の2つの山塊に分けられ、北は標高1,585mの主峰大岳を筆頭に1,500m級の火山群10座*からなり、大部分は成層火山である。これらの火山は、いったん陥没してカルデラ*となり、その上に現在の火山群が...

八甲田のブナ林 ( 青森県 青森市 / 青森県 十和田市 / 青森県 平川市 / 青森県 黒石市 )

八甲田山は青森県の中央、青森市と十和田湖の中間に構える火山群の総称で、那須火山帯*に属し、奥羽山脈北端の重鎮である。標高1,585mの最高峰である大岳を中心に、多くの峰が連なる。 植物相の美しさでも名高く、特に山麓の1,000mくらいまでは落葉広葉樹が中心に広がり、その中でも春の新緑、秋の紅葉時の黄色に輝くブナ林は見事である...

八甲田山の樹氷 ( 青森県 青森市 )

八甲田山は青森県の中央、青森市と十和田湖の中間に構える火山群の総称で、奥羽山脈北端の重鎮である。標高1,585mの大岳を最高峰とし、高田大岳、赤倉岳など多くの峰が連なる。 樹氷とはシベリアからの冷たい風が日本海を越えるときに湿気を多く含み、山岳にぶつかり上昇気流に乗るときに急速冷却され、0℃以下の水分のまま雪山の常緑樹に...

写真提供:青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構

酸ヶ湯温泉 ( 青森県 青森市 )

八甲田大岳の中腹、標高約900mの位置にある古くからの湯治場で、国民保養温泉*の第1号に指定されている。江戸時代 の1684(貞享1)年に開かれたとされている。酸性の強い硫黄泉のため酢ヶ湯と呼ばれていたと考えられる*。高温自然湧出の源泉を求める湯治客と、十和田奥入瀬の途中に立ち寄る観光客でにぎわう。 最近は豪雪地域の代名詞と...

青森のねぶた・ねぷた ( 青森県 青森市 )

東北三大祭り*のひとつで、短い夏を謳歌するように熱気を帯びた祭りである。「ねぶた」や「ねぷた」などと言われ、名称は各地で若干異なるが、青森県内各地域40箇所以上で7~8月に開催されている。禊祓(みそぎはらえ)などその起源*も諸説あるが、古くから大切に受け継がれてきた伝統行事。あかりを灯した巨大な灯籠(=ねぶた)を山車に乗...

城ヶ倉渓流 ( 青森県 青森市 )

城ヶ倉渓流は十和田国立公園、八甲田山系の大岳、櫛ケ峰、駒ケ峰に源を発して、陸奥湾に注ぐ2級河川の上流部。渓流の岩壁は、第三紀中新世中頃(およそ1千万年前)の火山活動でできた柱状節理*の深く狭い渓谷である。流れの水は強酸性で魚は生息しておらず、11月から5月までは数mの雪に埋もれる厳しい環境にある。 以前は酸ヶ湯からの遊...

三内丸山遺跡 ( 青森県 青森市 )

青森駅の南西約7km車で約20分、青森県立美術館や県総合運動公園に隣接した緑豊かな空間の中にある三内丸山(さんないまるやま)遺跡は日本最大級の縄文集落跡である。1992(平成4)年から始まった発掘調査では、約5,900~4,200年前の縄文時代前期~中期(紀元前約3900~2200年)の大規模な集落跡が見つかり、多くの建物跡や盛土、墓、土器や...

写真提供:©ADAGP,Paris&JASPAR,Tokyo,2023,Chagall®X0157

青森県立美術館 ( 青森県 青森市 )

青森駅の南西約7km車で約20分、三内丸山遺跡、県総合運動公園に隣接した緑豊かな空間の中にある。三内丸山遺跡と一帯の文化観光拠点として、また青森県の芸術文化を発信することを目的として2006(平成18)年に開館した。 展示作品はシャガールの大作「アレコ」の舞台背景画(9mx15m)4点(※第3幕はアメリカフィラデルフィア美術館が所蔵...

写真提供:ねぶたの家 ワ・ラッセ

ねぶたの家 ワ・ラッセ ( 青森県 青森市 )

「ねぶたの家 ワ・ラッセ」は2011(平成23)年1月にJR青森駅前の海側にオープンした施設である。ねぶた祭の歴史や魅力を紹介し、ねぶたのすべてを、1年を通じて体感することができる空間である。 入り口から2階に上がると展示施設の「ねぶたミュージアム」が始まる。ねぶたの由来、歴史、制作工程がトンネル内に紹介され歩きながら学べる...

白神山地のブナ原生林 ( 青森県 西目屋村 / 青森県 鰺ヶ沢町 / 青森県 深浦町 / 秋田県 藤里町 / 秋田県 八峰町 )

白神山地は、秋田県北西部と青森県南西部の標高約800~1,250mの山岳地帯、1,300㎢に及ぶ広大な山地の総称で、この地域には人為の影響をほとんど受けていないブナ林が分布している。多種多様な動植物が生息・自生するなど貴重な生態系が保たれており、1,300㎢の山地のうち約170㎢が1993(平成5)年12月に世界遺産(自然遺産)に登録*された。 ...

写真提供:西目屋村役場

暗門の滝 ( 青森県 西目屋村 )

弘前駅から西へ約35km、車で約1時間の位置にあるアクアグリーンビレッジANMON*が滝の散策拠点施設である。ここから遊歩道で片道約1時間。津軽の母なる川「岩木川」の支流である暗門川にかかる3段の滝が暗門の滝である。 3段の滝は上流から第一の滝、第二の滝、第三の滝となり、落差はそれぞれ42m、37m、26mである。世界遺産登録地域の...

写真提供:深浦町役場観光課

十二湖 ( 青森県 深浦町 )

JR五能線十二湖駅の東3~4km、白神山地西部の標高150~250mの起伏の多い台地に約4km2にわたって散在する湖沼群。十二湖と呼ばれてはいるが、実際には大小33の湖沼がある。十二湖の東方にある崩山の大崩展望台から十二の湖が見えるので、十二湖の名前がついたという。 湖沼の成因については地すべり地震によって谷がせき止めら...

写真提供:深浦町役場観光課

日本キャニオン ( 青森県 深浦町 )

JR五能線十二湖駅の東約2.5km、十二湖の入口にあたる一帯に位置する。濁川上流の渓谷にそびえる大断崖で、山崩れで露出した白い凝灰岩が特異な景勝をつくっている。規模こそはるかに及ばないが、アメリカのグランドキャニオンに似ているので、1953(昭和28)年の探検家の岸衛の発言*によって日本キャニオンと命名されたという。 日本キャ...

黄金崎不老ふ死温泉 ( 青森県 深浦町 )

JR五能線ウエスパ椿山駅*の北約2.5km、黄金崎の海岸にある露天風呂で有名な温泉。眼前に日本海がひろがり、海水浴や海釣りを楽しむことができる。一軒宿で、海辺に混浴の露天風呂があり、夕日がみごとである。日帰り利用も可能であるが、時間制限などがあるので、夕日を楽しむのであれば宿泊したい。露天風呂に出られる本館と、宿泊専用の宿...

蔦七沼 ( 青森県 十和田市 )

南八甲田山麓にある蔦温泉の周辺の樹林の中に点在する湖沼群。蔦沼、鏡沼、月沼、長沼、菅沼、瓢箪沼の順に連なり、少し離れた赤沼と合わせ蔦七沼と総称される。いずれもブナ林に包まれて緑豊かである。最も大きな蔦沼は周囲約1km、コイ・イワナなどが生息する。赤沼だけは温泉から約3km北西へ離れているが、透明度の高いことで知られる。赤...

写真提供:青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構

奥入瀬渓流 ( 青森県 十和田市 )

奥入瀬川は十和田湖から流出する唯一の河川で八戸市の北で太平洋に注いでおり、全長は約71kmである。その上流部の、「十和田湖畔子ノ口」(とわだこはんねのくち)から「焼山」(やけやま)までの約14kmの区間が奥入瀬渓流である。この区間は、森の中を千変万化して流れ下る川の水が渓流美をつくりだし、十和田湖とともに東北の代表的な景勝...

蔦温泉 ( 青森県 十和田市 )

八甲田の南東約8km、蔦川の谷と多くの沼に近接した自然美の中にある。発見は約800年前ともいわれ、八甲田の温泉群では酸ヶ湯とともに歴史の古い温泉である。明治の文人大町桂月*が愛したことでも知られ、旅館の近くには墓碑が立ち、ブロンズの胸像もある。 温泉は湯船の足元から湧き出る源泉湧き流しの湯で、男女入れ替え制の「久安の湯...

写真提供:青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構

八甲田山麓の湿地・湿原 ( 青森県 十和田市 / 青森県 青森市 )

八甲田山の大岳を主峰とする北部八甲田山系の山裾に多くの湿地・湿原*が存在する。このうち山麓を周遊する道路沿いには遊歩道や散策道でトレッキングできるエリアも多い。 八甲田山の北部山麓の八甲田温泉近くには田代平湿原、南麓には谷地湿地と睡蓮沼周辺の湿地、酸ヶ湯温泉近くには地獄沼周辺に湿地があり、八甲田山の中腹、山頂部に...

松見の滝 ( 青森県 十和田市 )

十和田市の西、十和田湖の北部にあり、奥入瀬川の支流である黄瀬川上流の国有林内、標高500mに位置する落差90mの滝である。 国道102号線から徒歩で片道約3時間ほど要し、かなり急勾配な箇所もあるので、ある程度の登山用装備や熊対策などが必要。 松見の滝という名前は滝の両側に自生する松からと言われており、滝は上下二段に分かれてい...

仏ヶ浦 ( 青森県 佐井村 )

斧の形をした下北半島の刃の部分、津軽海峡に面した福浦(ふくうら)と牛滝(うしたき)の間、白い岩の奇岩からなる約2㎞の海岸線である。 名前の由来は、アイヌ語の「ホトケウタ-仏のいる浜」が転訛した結果「仏ヶ浦」と呼ばれるに至ったという説や、「如来の首、十三仏、五百羅漢等の姿が仏像仏具を思わせ、ほとんどが仏の名にちなんで...

写真提供:青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構

青荷温泉 ( 青森県 黒石市 )

黒石駅から国道102号線で約14km、東方の道の駅虹ノ湖の先を左折して4km、山間の青荷渓流沿いに湧く一軒宿の温泉で、ランプの宿として知られている。国道から左折した後は山道でカーブが続くので注意が必要。駐車場からは徒歩で下り玄関前広場につく。冬期は積雪で一般車は通行止めで、道の駅虹ノ湖から宿の送迎シャトルバスを利用する。 ...

温湯温泉 ( 青森県 黒石市 )

弘南鉄道黒石駅の東南約8km、黒石温泉郷*の玄関口にあたり、浅瀬石川沿いにある。昔は湯治主体の温泉で、浴場の周りには客舎と呼ばれる宿があり、自炊しながら2週間ぐらい滞在する湯治客で溢れ、集落内には商店、魚屋、下駄屋、こけし屋、あけびづる細工の籠屋、製材所、映画館まであった。今は湯治客も客舎も減り、客舎の跡地に車で訪れる...

岩木山 ( 青森県 弘前市 / 青森県 鰺ヶ沢町 )

津軽平野の南西方にそびえる、鳥海火山帯に属する二重式火山。津軽富士と呼ばれる円錐形の独立峰で、標高1,625mの青森県最高峰である。山頂部は中央の岩木山、北の巌鬼山、南の鳥海山の3峰に分かれている。 岩木山の火山活動の大部分は第四紀洪積世*に行われたと言われているが、最後の噴火は1863(文久3)年で新しい火山といえる。まず...

写真提供:弘前市

弘前城 ( 青森県 弘前市 )

弘前城は弘前市の中心部にあり、本丸・北の郭・二の丸・三の丸・四の丸・西の郭の6つの郭*で構成された平山城である。規模は東西約500m、南北約1,000m、総面積約50万㎡に及ぶ。濠は三方・三重に巡らされ、西側は蓮池と、元は岩木川の流路であった西濠に守られている。 弘前藩代々の居城で、1611(慶長16)年に2代藩主津軽信枚(のぶひら...

写真提供:弘前市

弘前城のサクラ ( 青森県 弘前市 )

弘前城は、弘前藩2代藩主・津軽信枚(のぶひら)が1611(慶長16)年に築城したもの。400年を経た今も当時の城の形が残っており、天守、3つの櫓、5つの城門は国の重要文化財に指定されている。日本屈指のサクラの名所としても有名であり、開花時期にはテレビなどでよく取り上げられている。4月下旬には、ソメイヨシノやヤエザクラなど約2,600...

岩木山神社 ( 青森県 弘前市 )

岩木山の東南麓、標高200mの百沢(ひゃくざわ)地区にある。県道3号線に面しており、そこからの参道は正面に岩木山を望んでまっすぐに延び、やがて楼門*、その奥に中門があり、さらに拝殿*・本殿*が立つ。 神社の創建については様々な言い伝えがあるが、奈良時代の780(宝亀11)年*に岩木山頂に祠を祭ったのが始まりといわれ、平安時...

写真提供:金剛山最勝院

金剛山 最勝院 ( 青森県 弘前市 )

弘前城の南東約1㎞の台地の上に位置し、五重塔の美しさで有名な寺院。江戸時代の建立で現存する五重塔は全国で22塔あるが、最勝院五重塔は最北の五重塔。国指定重要文化財の指定説明に特筆される「東北地方第一の美塔」にたがわず、その姿は美しい。高台にあるため、街中からでもひときわ目立つ存在感があり、弘前市のシンボルとして親しまれ...

弘前のりんご畑 ( 青森県 弘前市 )

弘前市はりんごの生産が盛んで、生産量は年間18.2万tと日本一、全国の73.7万t(2022(令和4)年)の約1/4を占めている。春夏秋冬の区分がはっきりし、昼夜の温度差が非常に大きい気象がりんごの栽培に適し、津軽地方の「じょっぱり」と呼ばれる真面目で負けず嫌いの頑固な気質が、りんご生産に生かされていると言われている。 1877(明...

写真提供:青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構

お山参詣 ( 青森県 弘前市 )

稲が実る旧暦8月1日、五穀豊穣の感謝と祈願をこめ、岩木山の山頂にある岩木山神社奥宮に集団で登山する行事。岩木山は津軽平野の南西方にそびえる、鳥海火山帯に属する二重式火山。津軽富士と呼ばれる円錐形の独立峰で、標高1,625mの青森県最高峰である。津軽平野の各地から美しい姿を望むことができるため、津軽地方の人々にとってかけがえ...

十三湖 ( 青森県 五所川原市 )

津軽半島の中西部、岩木川の河口部にある東西5km、南北7km、周囲31.4kmの潟湖*で、北西部の幅が250mあまりの水路によって日本海と通じている。南から岩木川や山田川など十三の河川が流れ込むので十三湖と言われている。西は七里長浜に続く砂丘帯で、砂州の先端に十三(じゅうさん)*の集落が細長く連なっている。 十三湖の中島へは長さ3...

ストーブ列車 ( 青森県 五所川原市 )

津軽鉄道は、津軽五所川原駅から津軽中里駅間20.7kmを45分で結ぶローカル線であり、1930(昭和5)年に開業。ストーブ列車もこの年の冬から運転を開始している。1944(昭和19)年から3年間は物資欠乏のため中止したが、1947(昭和22)年から再びストーブ列車を運転し、現在に至っている。現在運行されているストーブ列車は4代目の客車で、オハ...

龍飛崎 ( 青森県 外ヶ浜町 )

津軽半島の突端、龍飛崎は北緯41度15分に位置し、津軽海峡をへだてて向かいあう北海道の白神崎とはわずか20kmの距離にある。岬付近は標高100m前後の高台になっており、北西寄りに龍飛埼灯台が立っている。 龍飛崎の周辺には、小説「津軽」の一文を刻んだ「太宰治*文学碑」があり、台地の上の碑の丘には川柳作家「川上三太郎*句碑」、幕...

写真提供:青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構

横浜町の菜の花畑 ( 青森県 横浜町 )

下北半島の付け根の西側にある横浜町。この町を南北に貫くはまなす街道(国道279号線)や町内の農道周辺が、日本最大級である約100万m2の作付け面積*を誇る菜の花の名所となっている。菜の花の品種はセイヨウアブラナの一種のキザキノナタネといい、美しい景観をもたらすだけでなく、菜種油*としても利用されている。 横浜町...

写真提供:佐井村役場

縫道石山(縫道石) ( 青森県 佐井村 / 青森県 むつ市 )

下北半島北西部のむつ市と佐井村にまたがる、標高626mの名峰のひとつで断崖絶壁の岩山。その特異な姿から江戸時代には地元で「入道石」と呼ばれていたことが、紀行作家、菅江真澄*の「遊覧記」や、古い「佐井村誌」に記録されている。 標高が高くなく、前衛の山に囲まれているため、周辺の平地から確認するのは難しい。 むつ市から国...

宇曽利山湖 ( 青森県 むつ市 )

恐山菩提寺の南に隣接する、火山爆発によってできたカルデラ湖である。水面の標高は210m、周囲は7.1kmで、面積は2.65km2、最大水深は約20m、湖水の透明度は13.0m*でわが国第8位。火口湖特有の強酸性湖で、その形状はほぼ円形で肢節量(1.23)*はカルデラ湖において全国4位である。 平安時代の僧の円仁*が霊場をさがす途中に...

薬研渓流 ( 青森県 むつ市 )

下北半島の北側中央部、薬研温泉を中心とした大畑川上流の約2kmにわたって広がる、滝、渕、岩などの美しい渓谷である。清流を原生林がおおい、遊歩道もあり、新緑、紅葉時にはすがすがしく自然散策や森林浴、バードウォッチングなどが楽しめる。 渓流沿いには緑に包まれた薬研温泉、奥薬研温泉がある。温泉の湧出口の形が漢方薬をすりつぶ...

霊場恐山 ( 青森県 むつ市 )

下北半島の中央部、JR大湊駅からむつ大畑公園線で北西へ約17km、宇曽利山湖畔の北側に位置する。恐山菩提寺の入り口の総門を入ると左側に本堂が見え、さらに山門をくぐると40余基の常夜燈が立ち並び、参道の奥には地蔵殿が立つ。参道の右手には宿坊、左手には古滝ノ湯・花染ノ湯など恐山温泉と呼ばれる質素な造りの浴舎も点在し、現在も入浴...

写真提供:青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構

田名部まつり ( 青森県 むつ市 )

下北半島、むつ市の中心の田名部にある田名部神社*の例祭で、8月18日~20日に行われる。北前船*によって伝えられた京都祇園祭の流れをくみ、1640年頃(寛永年間)から続いている。 田名部神社の本殿は一間社流造、銅板葺き。拝殿は鉄筋コンクリート、神明造、銅板葺き。祭神は昧耜高彦根命(あじしきたかひこねのみこと)、誉田別命(ほ...

根城 ( 青森県 八戸市 )

根城は、南部師行(なんぶもろゆき)*が1334(建武元)年に築いた平城。南部氏が遠野へ国替えになる1627(寛永4)年までの約300年間、南部氏の居城として北東北地方の中心であった。八戸市中心部の西、国道104号線沿いに塀や土塁などが残り、1941(昭和16)年に城跡が国史跡に指定された。その後、1978(昭和53)年から発掘調査及び整備事業...

高山稲荷神社 ( 青森県 つがる市 )

津軽半島の十三湖南の屏風山中、小高い丘陵の上に鎮座する。入母屋造の現拝殿は1948(昭和23)年に再建され、五穀豊穣、商売繫盛を願う参拝者が訪れる。 津軽半島西側を走るメロンロード*から西側に入ると、1.5km先の大きな鳥居の先に駐車場と参集殿があり、左に折れて96段の石段を上がった所に拝殿がある。拝殿から石段を登り反対側に降...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

北上・みちのく芸能まつり(鬼剣舞) ( 岩手県 北上市 )

毎年8月の第1金曜から3日間にわたって行われる祭り。メイン会場は、東北自動車道北上江釣子ICから約10分、JR北上駅から徒歩約3分のJR東日本北上駅前のまつり広場。 約500mの道路に設けられた8つの会場で、県内外から参加した100余りの団体が鬼剣舞*や鹿踊(ししおどり)*をはじめ、神楽*、田植踊*などの芸能を披露し、町が祭り一色...

夏油温泉 ( 岩手県 北上市 )

JR東北本線・東北新幹線北上駅から西北西へ約22km。夏油川上流、栗駒国定公園の北部に位置し、焼石連山の山ふところ標高700mの高地にある。夏油温泉を含んだ入畑温泉、瀬美温泉、水神温泉の4つの温泉の総称で夏油高原温泉郷と称する。夏油川沿いではいたるところで温泉が湧出しており、真湯・大湯・滝ノ湯・疝気(せんき)ノ湯・女(め)ノ湯...

写真提供:平泉町教育委員会

無量光院跡 ( 岩手県 平泉町 )

JR平泉駅の北800mにある。鎌倉幕府の事跡を記した史書「吾妻鏡」によれば、無量光院は新御堂(しんみどう)と号し、奥州藤原氏三代秀衡が宇治平等院を模して建立したといわれ、現在は土塁・礎石・池跡などが残されている。毛越寺・観自在王院と並ぶ臨池伽藍(りんちがらん)*で、堂内の四壁の扉に観経(かんぎょう)*の大意を図絵し、本尊...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

中尊寺 ( 岩手県 平泉町 )

中尊寺は天台宗の東北大本山で関山と号し、山内の寺塔僧房(17支院)からなる一山寺院をいう。JR東北本線平泉駅から北北西へ約2km、北上川と衣川の合流点の西、こんもりとした小山の中にある。蝦夷と称せられた藤原三代*が100年間にわたって築き上げた仏国土建設の跡である。 寺伝によれば850(嘉祥3)年、慈覚大師*が弘台寿院(こうだ...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

毛越寺 ( 岩手県 平泉町 )

毛越寺は天台宗の別格本山で医王山金剛王院と号し、17院からなる一山寺院をいう。JR東北本線平泉駅の西にある。 寺伝では850(嘉祥3)年、中尊寺と同じく慈覚大師*が嘉祥寺を開き、毛越寺の基としたといわれる。その後、堀河天皇より藤原清衡*が勅命を受け、基衡*、秀衡*の時代に多くの伽藍が造営された。金堂円隆寺をはじめ、嘉祥寺...

写真提供:平泉町教育委員会

観自在王院跡 ( 岩手県 平泉町 )

毛越寺の東隣にあり、JR平泉駅より徒歩8分。観自在王院は安倍宗任(あべのむねとう)*の娘である奥州藤原氏二代基衡の妻が建立した寺院で、16世紀の火災で堂塔を失い、庭園も水田化したが、昭和の遺跡発掘調査の成果に基づいて伽藍遺構と庭園の修復・整備が行われた。調査によれば境域は東西約120m、南北約180m。西域に土塁の一部が残り、大...

写真提供:普代村

黒崎 ( 岩手県 普代村 )

岩手県沿岸北部、北山崎の北方5kmにある岬で、弁天崎まで連なる断崖の北端にあたり、150~200mの高さから黒っぽい絶壁が海に落ち込んでいる。隆起した海岸が荒波に削り取られて、ほぼ垂直に切り立った崖が形作られた隆起海岸である。 赤松の自然林におおわれた岬には先端に白い灯台と北緯40度のシンボル塔が立ち、国民宿舎をはじめ外洋20...

写真提供:八幡平市

八幡平 ( 岩手県 八幡平市 / 岩手県 鹿角市 )

盛岡市から北西に直線で約38km、岩手県と秋田県にまたがる高原で、奥羽山脈北部に位置する。東の茶臼岳(標高1,578m)、南の畚岳(標高1,578m)、西の焼山(標高1,366m)などを含めた地域を八幡平と呼ぶが、狭義にはこの高原のほぼ中央、標高1,614mの頂が八幡平山頂である。 山域は十和田八幡平国立公園に指定され、中でも山頂付近は...

写真提供:八幡平市

岩手山 ( 岩手県 滝沢市 / 岩手県 八幡平市 / 岩手県 雫石町 )

盛岡市の北西約22km、十和田八幡平国立公園の南西部に大きくすそ野を広げる成層火山*。那須火山帯*に属し、第四紀に噴出したものといわれる。少なくとも、国内の活火山の中では最多といわれる7回もの山体崩壊を起こしており、その際の堆積物が山麓を覆っている。山体は東岩手と西岩手の2つの火山群からなるが、西岩手の方が古く、その火口...

写真提供:八幡平市

岩手山焼走り熔岩流 ( 岩手県 八幡平市 )

岩手山の北東山腹、標高1,200m付近で見られる、長さ4km、末端における幅は1.5kmに及ぶ溶岩流である。東北自動車道西根ICから県道233号線を経由して約15分ほど走ると散策路入口に到着する。1719(享保4)年の噴火によって流れ出た溶岩が扇状に広がり、表面の波絞の如き凸凹には樹木がほとんど育たず、わずかに苔などが生えているだけという荒...

写真提供:藤七温泉 彩雲荘

藤七温泉 ( 岩手県 八幡平市 )

東北自動車道松尾八幡平ICより八幡平アスピーテラインまたは樹海ライン経由で約60分。JR盛岡駅より岩手県北バス八幡平頂上行きで1時間50分、松尾鉱山資料館で八幡平蓬莱境行きに乗り換え5分、藤七温泉下車すぐ。 八幡平頂上の南方3.5km、畚(もつこ)岳の麓の標高1,400mの高所にあり、東北最高峰に位置する温泉で、一軒宿である。 温泉...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

北山崎 ( 岩手県 田野畑村 )

岩手県沿岸北部、田野畑村の北東端に位置する。陸中海岸の代表的な景観で、隆起した海岸が荒波に削り取られて、ほぼ垂直に切り立った崖が形作られた隆起海岸である。高さ約200mの大断崖が連なる場所で、日本の海岸風景の中で最も迫力のある美しさを誇り、弁天崎~北山崎~黒崎の間は断崖が連続していることから海のアルプスともよばれている...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

北上川 ( 岩手県 滝沢市 / 岩手県 盛岡市 )

北上川は源を岩手県岩手郡岩手町御堂に発し、岩手県の中央をほぼ北から南に流れ、一関市下流の狭窄部を経て宮城県に入り、登米市津山町付近で北上川と旧北上川に分流する。流域には東に北上山地、西に奥羽山脈の高峰が連なり、これらの山地から流入する数多い支川を合わせて北から南に流下する。幹川流路延長は全国第5位の約249km、流域面積...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

岩洞湖 ( 岩手県 盛岡市 )

東北自動車道盛岡ICから自動車で約1時間、盛岡市藪川にある湖。標高約700mの北上山地に位置し、流域面積*48.6km2、湛水面積*6.23km2と広大な規模を誇る。 岩手山東麓の水田灌漑を主目的とするが、水力発電の目的も兼ねて、1960(昭和35)年に完成した人造湖(ダム湖)である。湖畔にはシラカバやナラなどの広葉樹...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

姫神山 ( 岩手県 盛岡市 )

いわて銀河鉄道(IGR)渋民駅の東8km、登山口まで自動車で約25分、北上川をはさんで岩手山と相対して位置する。岩手山、早池峰山と並び、霊山として知られている。外山早坂高原県立自然公園内にあり、姫神自然観察教育林になっている。 標高は1,123.8m。なだらかな裾野を引く円錐形の山容で、登山が容易で日帰りのハイキング地として人気...

写真提供:盛岡さんさ踊り実行委員会

盛岡さんさ踊り ( 岩手県 盛岡市 )

毎年8月1~4日に盛岡市の中央通、岩手県公会堂前から約500mをパレードする祭典。さんさ踊りの発祥は、名須川町の三ツ石神社にまつわる「三ツ石伝説」に由来するといわれる。その昔、盛岡城下で暴れる鬼に困り果てた里人たちが、三ツ石神社に退治を祈願。三ツ石神社の神は悪鬼をとらえ、二度と悪さをしないよう、境内の大きな三ツ石に誓いの手...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

日高火防祭 ( 岩手県 奥州市 )

JR東北本線水沢駅から徒歩約10分、岩手県奥州市水沢の市街地で実施される、はやし屋台が巡行して火防を祈願する祭。本祭は4月最終土曜日、前夜祭は本祭の前日に行われる。 少年時代、江戸にいた伊達宗景は、1657(明暦3)年の大火をはじめとした火事の多さ、恐ろしさに驚き、水沢に戻った後、火防の対策に万全の策を講じた。天災を神仏の...

写真提供:住田町観光協会

種山ヶ原 ( 岩手県 住田町 / 岩手県 遠野市 )

北上高地南西部の東西11km、南北20kmに及ぶ緩やかな稜線を持った平原状の山で、岩手県奥州市、気仙郡住田町、遠野市にまたがる。物見山(種山)を頂点とした標高600~870mに位置し、物見山・大森山・立石などを総称して「種山高原」とも呼ばれている。その地形と涼しい気候のため、藩政時代から馬の放牧地として利用され、各所にツツジの群落...

写真提供:小岩井農牧

小岩井農場 ( 岩手県 雫石町 )

JR東北本線・東北新幹線盛岡駅から北西約12km、岩手山南麓に約30km2の敷地面積を有する民営の農場。日本最初の鉄道敷設を始めとした数々の鉄道工事で陣頭指揮し、「日本の鉄道の父」と呼ばれた井上勝*が、鉄道事業により美しい田園風景を損なってきたことへの埋め合わせの意味を込め、国家公共のためになすべき事業として、小野...

写真提供:一般社団法人しずくいし観光協会

国見温泉 ( 岩手県 雫石町 )

東北自動車道盛岡ICから国道46号線経由で約36km、約55分、八幡平国立公園内に位置する。岩手県と秋田県の県境、秋田駒ヶ岳南麓の国見峠の標高約880mの山腹にある素朴な山の湯。 温泉は含重曹土類硫化水素泉で、52~62℃。澄んだエメラルドグリーンの色合いが特徴で、コールタールのような独特のにおいがある。駒ヶ岳や千沼ヶ原などへの登山...

千沼ヶ原 ( 岩手県 雫石町 )

秋田駒ヶ岳と岩手山の間に位置し、乳頭山(烏帽子岳東)の東南方、標高1,400mに広がる高層湿原*。ニッコウキスゲ・ヒナザクラなどの高山植物に彩られ、大小の池塘が点在する大湿原で、周囲はオオシラビソに囲まれている。1954(昭和29)年に初めて人が入り、山上の仙境として話題となった。湿原までのルートが長く、経験を積んだ登山客以外...

写真提供:山田町

山田湾 ( 岩手県 山田町 )

盛岡から車で2時間、岩手県三陸沿岸のほぼ中央に位置する山田湾は、重茂(おもえ)半島と船越半島に囲まれた周囲30km、ほぼ円形に近い湾で、「海の十和田湖」と呼ばれている。 湖水のように波静かな湾内には無人島の大島、小島が浮かぶ。周囲約900m、面積26,960㎡の大島は、1643(寛永20)年にオランダ船のブレスケンス号が食料と水を補...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

栗駒山 ( 岩手県 一関市 / 宮城県 栗原市 / 秋田県 東成瀬村 )

奥羽山脈のほぼ中央に位置し、岩手・宮城・秋田の3県にまたがる1,626mの山で、岩手県側では須川(すかわ)岳、秋田県側では大日(だいにち)岳とも呼んでいる*。那須火山帯*に属する複雑な山容の休火山で、かつては八万地獄、毒気地獄などと呼ばれ、この山に入った者は生きて帰ることがないといわれた。現在でも北斜面中腹にはたくさんの硫...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

金ケ崎町城内諏訪小路 ( 岩手県 金ケ崎町 )

JR東北本線金ケ崎駅から徒歩5分の場所に位置する、旧金ケ崎要害の城と武家町のほぼ全域にあたる地域。江戸時代は大町氏3000石の城下町で、仙台藩伊達領の最北端にあたり、対盛岡藩の拠点として金ケ崎要害と称された。今も表小路・達小路などに武家屋敷のたたずまいが見られ、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。 金ケ崎要害...

写真提供:花巻市

早池峰山 ( 岩手県 花巻市 / 岩手県 宮古市 / 岩手県 遠野市 )

早池峰山は標高1,917mの山で、山頂は花巻市、宮古市、遠野市の3つの市の境界となっている。北上山地の最高峰で、東に剣ヶ峰、西に中岳・鶏頭山・毛無森など標高1,500m前後の山稜が続き、全長は東西16kmにわたっている。 北上山地は、早池峰山を境に北部と南部に分かれ、その成り立ちは異なる。北部北上山地は、古生代石炭紀と中生代ジュラ...

写真提供:宮古市

浄土ヶ浜 ( 岩手県 宮古市 )

浄土ヶ浜*は、宮古市北東の宮古湾の、こぶのように突き出た半島北側に広がる。東北自動車道盛岡南ICから車で90分、第一駐車場から徒歩10~15分、JR宮古駅から浄土ヶ浜行きバスで約20分の浄土ヶ浜バス亭で下車してすぐの場所にある。 白い岩と小石が作る入江となっており、外海から隔てられているため、波の穏やかな浜である。白い岩は流...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

三陸鉄道 ( 岩手県 宮古市 / 岩手県 久慈市 / 岩手県 大船渡市 )

岩手県の三陸海岸を縦貫する鉄道路線(リアス線)および、第三セクター方式の鉄道会社。通称は三鉄(さんてつ)。 1896(明治29)年の三陸地震の際に急峻な地形が支援物資の輸送を阻んだことから三陸沿岸を結ぶ鉄道が構想され、復興策として建設された。1928(昭和3)年11月22日に仙台~石巻間(宮城電気鉄道、現在の仙石線)が開通し、19...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

平庭高原 ( 岩手県 久慈市 / 岩手県 葛巻町 )

JR八戸線、三陸鉄道リアス線の八戸駅から西南西へ約26km、久慈渓流の上流、久慈市と葛巻町の境界にある平庭岳の中腹に広がる高原で、久慈・平庭県立自然公園の一環をなしている。標高800m。 国道281号線の両側4.5km、面積にして369万m2の範囲に約31万本もの白樺が林立しており、日本一の白樺美林といわれる。 レンゲツツジ...

写真提供:久慈市

久慈渓流 ( 岩手県 久慈市 )

久慈市南西部の明神岳に源を発する久慈川の上流に位置する渓流。中でも板状の石灰岩が垂直に切り立ち鏡のように平らになった鏡岩の付近約5kmには、浸食よって形成された石灰岩の絶壁、不老泉、白糸ノ滝などの景勝が続く。 鏡岩を臨む鏡岩園地にある名水の不老泉には、飲用すると持病が治り不老長寿になるという言い伝えがある。また周辺に...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

内間木洞の氷筍 ( 岩手県 久慈市 )

内間木洞は久慈市南端部、内間木川上流の山間にある鍾乳洞で、JR久慈駅、三陸鉄道久慈駅より車で約45分の場所にある。 総延長が6,350m以上にも及ぶ、国内でも有数の鍾乳洞である。特に冬場は、洞内の天井から落ちる水滴が地面で凍りつき、筍(たけのこ)状に成長する氷筍(ひょうじゅん)が群生することで名高い。氷筍は、大きなものでは2...

写真提供:岩泉町役場

早坂高原 ( 岩手県 岩泉町 / 岩手県 盛岡市 )

JR東北本線・東北新幹線の盛岡駅から東北東へ約37km。岩泉町と盛岡市の境、標高916mの早坂峠を中心に広がる大平原で、緩やかに起伏する草原に白樺林や赤松の林が点在する。 北上山地のなだらかな高原に、ブナ、ダケカンバ、シラカンバ、ミズナラ、ドイツトウヒ、アカマツが生育する景勝地。4月下旬~5月中旬はカタクリ、6月上旬~中旬はレ...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

龍泉洞 ( 岩手県 岩泉町 )

岩泉町の北西2km、標高625mの宇霊羅山の東麓に洞口がある。山口県の秋芳洞、高知県の龍河洞とともに日本三大鍾乳洞のひとつに数えられ、国の天然記念物にも指定されている。 約2~3億年前、北上山地一帯が海の底だった頃に有孔虫やサンゴなどの遺骸が海底に沈積し、これが龍泉洞を形成する安家(あつか)石灰岩層のもとになったといわれる...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

安家洞 ( 岩手県 岩泉町 )

安家洞は、三陸鉄道リアス線の岩泉小本駅から北西へ約25kmの距離にあり、安家石灰岩層*のほぼ中央にあたる。総延長は、鍾乳洞では日本最長の23.7km。 約2億数千万年前の海底で有孔虫やサンゴなどの生物の殻が堆積してできた石灰岩層である安家層が、その後の隆起で地上に押し上げられ、雨水に侵食されて形成されたもの。岩泉周辺ではこの...

写真提供:鉛温泉 藤三旅館

鉛温泉 ( 岩手県 花巻市 )

花巻市の大沢温泉の上流4km、豊沢川に臨む静かな山間の温泉。JR花巻駅より岩手県交通バス湯口線、新鉛温泉行きで約30分、鉛温泉下車。東北自動車道花巻南ICより約20分。 宝暦年間(1751~1764年)の発見と伝えられ、南部藩主も来浴したといわれる。加熱、加水、循環させない完全源泉100%の掛け流しであり、白猿の湯、桂の湯、白糸の湯、銀...

写真提供:花巻市

花巻まつり ( 岩手県 花巻市 )

花巻市で毎年9月第2土曜日を中日とした金・土・日曜日に開催される、430年を超える歴史を持つ祭り。 アセチレンガスの灯に包まれた風流山車*、100基を超える勇壮な神輿*、迫力のある鹿踊(ししおどり)や神楽権現舞、優雅な花巻ばやし踊りなど、花巻の情緒豊かな伝統文化が随所で見られる。 花巻城主の北松斎(きたしょうさい)*が...

写真提供:花巻温泉株式会社

花巻温泉 ( 岩手県 花巻市 )

JR東北本線・釜石線の花巻駅から北西約7km、背後に山を負い東南に平野を見晴らす台地にある。1923(大正12)年に盛岡の実業家、金田一国士(きんだいちくにお)*が付近を流れる台川上流の台温泉*から湯を引き、開湯した。現在は桜や松の並木が整備され、花巻温泉株式会社が経営する4軒の大型ホテル(佳松園、ホテル千秋閣、ホテル花巻、ホ...

焼石岳 ( 岩手県 奥州市 / 西和賀町 西和賀町 )

JR東北本線水沢駅から西に約28km。岩手県南西部に位置し、奥州市と和賀郡西和賀町の境にある火山。標高1,547m。奥羽山脈中部に属し、栗駒国定公園の一部である。焼石連峰の主峰で南に横岳、獅子ヶ鼻岳、西に三界山、北に牛形山、東に経塚山などがある。 焼石の名は、山頂付近の焼けたような黒い岩にちなむ、薬師岳に由来するなど諸説ある...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

宮守川橋梁(めがね橋) ( 岩手県 遠野市 )

遠野市内、JR釜石線の宮守駅から徒歩約10分、JR釜石線の宮守駅と柏木平駅の間にある。アーチ状のコンクリート製の橋で、特徴的な形状から通称「めがね橋」と呼ばれている。1915(大正4)年に、釜石線の前身である岩手軽便鉄道が花巻から仙人峠間を走る狭軌鉄道として開通した際に建設された。1943(昭和18)年に改修されて現在の橋となったが...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

遠野ふるさと村 ( 岩手県 遠野市 )

JR釜石線遠野駅から北へ約7kmの場所にある野外博物館。江戸中期から明治中期にかけて造られた茅葺屋根の曲り家(南部曲り家)がそのままの形で移築され、小川が流れ水車がまわり、田畑があり、炭焼き小屋がありと、遠野の昔ながらの集落が再現されている。 南部曲り家は母屋と厩(馬屋)が一体化したL字形の家屋で、旧南部藩領の岩手県部...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

猊鼻渓 ( 岩手県 一関市 )

JR東北線・東北新幹線一関駅から北東へ約13kmの場所に位置し、最寄り駅はJR大船渡線猊鼻渓駅。北上川の支流である砂鉄川が、北上山地の石灰岩層を節理面に沿って浸食してできた渓谷である。両岸には約2kmにわたって高さ30~100mに及ぶ絶壁や奇岩が屹立し、壮夫岩(そうふがん)、馬りょう岩など16カ所の奇岩のみどころが展開する。散策道の最...

写真提供:須川高原温泉

須川温泉 ( 岩手県 一関市 / 秋田県 東成瀬村 )

JR東北線・東北新幹線一ノ関駅から西北西へ約33km、バスで山間部を約90分かけて上っていく*。宮城県、秋田県、岩手県の3県にまがたる栗駒山頂の北方、中央火口丘である剣岳の北麓にある。 岩手県側の標高1,126mに位置する須川高原温泉は、潅木や溶岩に囲まれ野趣に富んだ宿である。高地に位置するため紫外線が強く、気候療養の適地で、19...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

骨寺村荘園遺跡 ( 岩手県 一関市 )

JR東北線・東北新幹線一ノ関駅から西北西へ約16km、バスで山間部を約40分かけて上っていく。 骨寺村荘園遺跡は、「陸奥国骨寺村絵図」(以下、荘園絵図)と呼ばれる中世荘園絵図の景観が今なお残る貴重な遺跡である。遺跡がある一関市厳美町本寺地区は、かつては骨寺村と呼ばれた荘園で、中尊寺経蔵別当領であった。荘園絵図には、当時の...

写真提供:ひろのイベント事業実行委員会

旧南部領のナニャドヤラ ( 岩手県 洋野町 )

ナニャドヤラは旧南部領一帯、岩手県内では二戸郡、九戸郡、岩手郡などに伝わる盆踊りの唄。平時においても、野山や畑での作業の場で唄われてきた。地域によって「ニャニャトヤラ」あるいは「ナギャトヤラ」とも発音されるが、起源や由来、意味について確かなことはわかっておらず、研究者たちによってさまざまな説が提唱されている。 盆...

写真提供:白石市

鎌先温泉 ( 宮城県 白石市 )

東北新幹線白石蔵王駅から約8kmにある、むかしながらの湯治場の雰囲気を残す山あいの温泉である。歴史は古く1428(正長元)年、白石の農夫がきこりの作業中に渇を覚え、鎌の先で岩角をうかがったところ湯が湧き出したので、これを鎌先温泉と名づけたと伝えられている。昔から「キズに鎌先」と言われ、奥羽の薬湯として知られていた。最近では...

北上川(下流) ( 宮城県 登米市 / 宮城県 石巻市 )

北上川は岩手県北部・岩手町の水源から岩手県を南へ縦貫し、一関市から宮城県登米市を経て、石巻市の追波湾に注ぎ込む東北最大の川。登米市で旧北上川と分流し、旧北上川は石巻湾に注がれる。流域に連なる山地から流れ込む支川が多く、幹線流路延長は約249kmに及び、全国第5位、流域面積は約10.150km2で全国第4位である。 岩手...

登米町の歴史的建造物群 ( 宮城県 登米市 )

登米市(とめし)登米町(とよままち)*は県北部に位置し、北上川がまちの東端を流れる。北上川の舟運で発達しただけに、鉄道からの便は悪く、仙台駅から高速バスを利用して約90分、三陸自動車道登米ICから約4分である。 藩政時代、伊達一門の登米伊達2万1千石の城下町として栄え、明治維新後は北上川の舟運による米などの集散地として繁...

鳴子峡 ( 宮城県 大崎市 )

JR陸羽東線鳴子温泉駅の西2kmほどにある。江合川の支流、大谷川の清流に沿った鳴子峡入口の大谷橋から中山平入口までのおよそ2.5kmにわたる渓谷。大谷川が浸食してつくったV字谷、曲りくねった遊歩道の両側は高さ100mほどの断崖絶壁で、猿の手掛岩・屏風岩・虫喰岩などの奇岩が次々と展開する。特に新緑、10月下旬から11月上旬の紅葉のころは...

写真提供:大崎市教育委員会

旧有備館および庭園 ( 宮城県 大崎市 )

JR陸羽東線有備館駅を出てすぐ、静かな住宅街の中にある。江戸時代の仙台藩家臣である岩出山伊達家が開設した郷学(学問所)である。開校は岩出山伊達家十代邦直が当主の1850(嘉永3)年ころと考えられ、岩出山城本丸の北側にあった隠居所・下屋敷の敷地内に開設された。現存する有備館の「御改所(主屋)」は庭園の池に面して立つ建物で、岩...

鳴子温泉 ( 宮城県 大崎市 )

東北新幹線古川駅で陸羽東線に乗り換え、約45分の鳴子温泉郷の中心である鳴子温泉は、荒雄川の川岸に鳴子温泉駅を中心に半円を描くように広がっている。駅前に温泉街が開け、近代的な旅館や古風な旅館、みやげ物店、こけし工人の店が立ち並んでいる。 鳴子温泉は、837(承和4)年、鳴子火山の爆発によって生まれた。寿永・文治年間(1182...

写真提供:多賀城市教育委員会

多賀城跡附寺跡 ( 宮城県 多賀城市 )

JR東北本線国府多賀城駅の北西約800m、仙台平野を一望できる松島丘陵の先端一帯が多賀城跡である。多賀城は奈良・平安時代に置かれた陸奥国の国府であり、多賀城跡は奈良県の平城京跡、福岡県の太宰府跡と並ぶ日本三大遺跡の一つ。江戸時代初期に多賀城碑*が発見され、この場所が多賀城跡であることが判明した。1922(大正11)年に多賀城廃...

村田の町並み ( 宮城県 村田町 )

JR東北本線大河原駅から約9km。宮城県南部に位置する村田町は、江戸時代、江戸から仙台へむかう奥州街道と、仙台から山形へ抜ける笹谷街道とを結ぶ、羽前街道の脇往還の宿場として賑わいを見せた。 村田商人は、仙台藩内で栽培された紅花や藍を仙南地方で買い集め、上方や江戸に運んでいた。買い集めた紅花は山形の最上紅花に対して、奥州...

写真提供:宮城県柴田郡川崎町

青根温泉 ( 宮城県 川崎町 )

JR白石蔵王駅から車で約50分、遠刈田温泉から車で約10分の花房山の中腹、標高500mにある。1528(大永8・享禄元)年開湯と伝わる長い歴史のある温泉地で、湯神様とも呼ばれる水分(みくまり)神社と、頂には薬師如来を祀る湯神神社がある。旅館は8軒。そのうちの1軒の湯元不忘閣は、歴代の伊達家仙台藩主や文人たちが足を運んだ名湯である。 ...

写真提供:峩々温泉

峩々温泉 ( 宮城県 川崎町 )

青根温泉から西へ約8km、標高850mの蔵王山麓の濁川の谷にある一軒宿。登山者や湯治客が多かったが、近年は秘湯の湯でゆっくりと保養を求める人が増えている。山ザクラ、紅葉、雪景色と四季折々の自然を楽しめる。 嘉永年間(1648~1653年)に自噴する温泉が発見され、古くから胃腸病の名湯として知られる。1875(明治8)年に旅館業の認可...

写真提供:公益財団法人仙台観光国際協会

秋保大滝 ( 宮城県 仙台市 )

国指定の名勝で、「日本の滝百選」に選ばれている秋保大滝。秋保温泉から西へ約14km、山形県立石寺(りっしゃくじ)の奥の院といわれる秋保大滝不動堂*の裏手に滝見台がある。深い木立の中、落差約55m、幅約6mで流れ落ちる滝は水量が多く、滝の白いしぶきと周囲の新緑あるいは紅葉となる時期にはいっそう映える。この滝見台のほかに、秋保大...

写真提供:秋保・里センター

磐司岩 ( 宮城県 仙台市 )

秋保温泉から西へ22km、太白区秋保町馬場岳山国有林内の二口峡谷の最奥にある磐司岩は、名取川沿いの凝灰岩・集塊岩からなる岩壁である。その表面を落ちる多数の滝の浸食で現われた柱状節理が高さ80~150m、長さ3kmにわたって屏風を立てめぐらしたように連立する姿は豪壮そのもの。名取川の南側には、日陰磐司(ひかげばんじ)や日陽磐司(ひ...

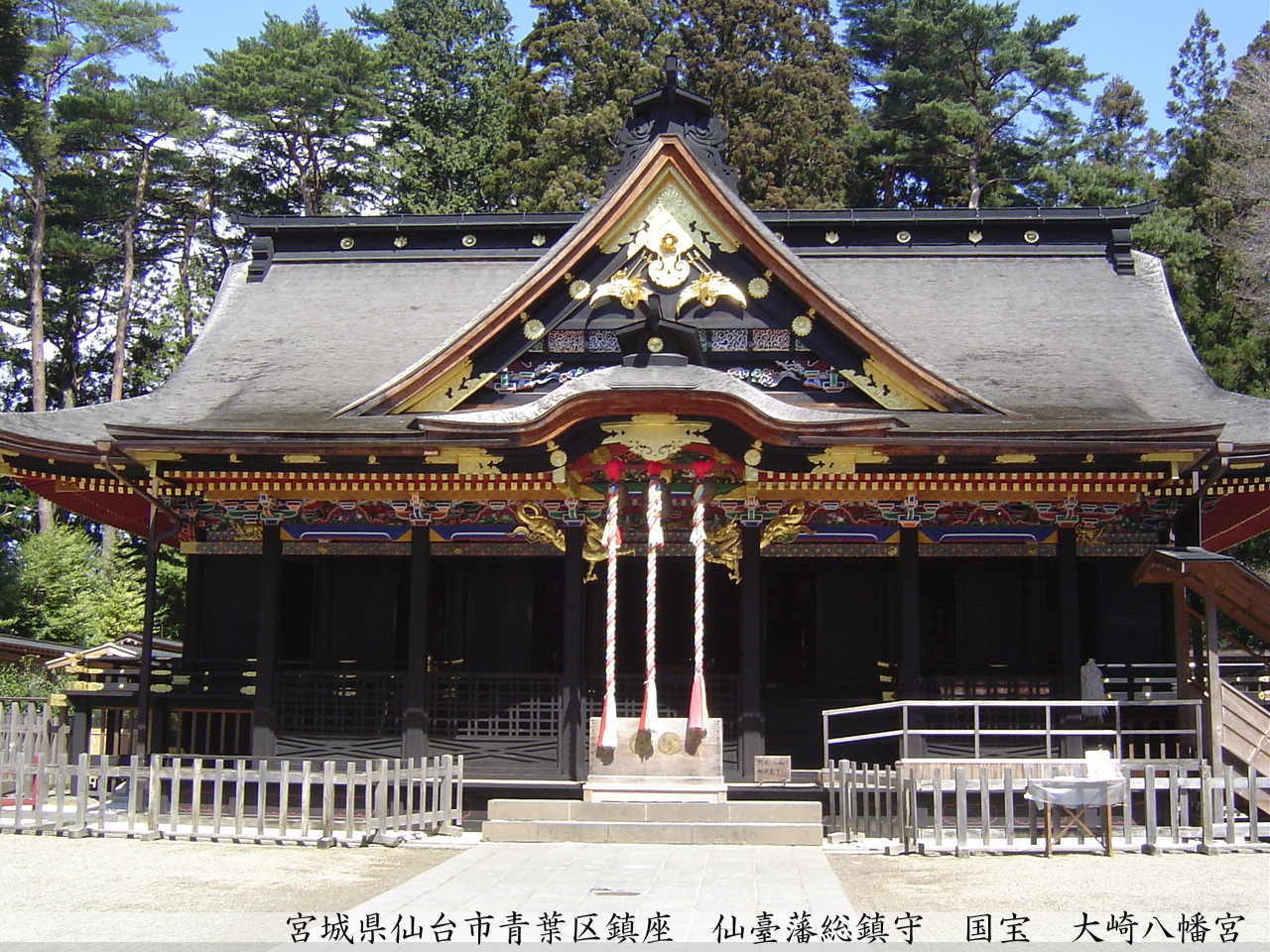

写真提供:大崎八幡宮

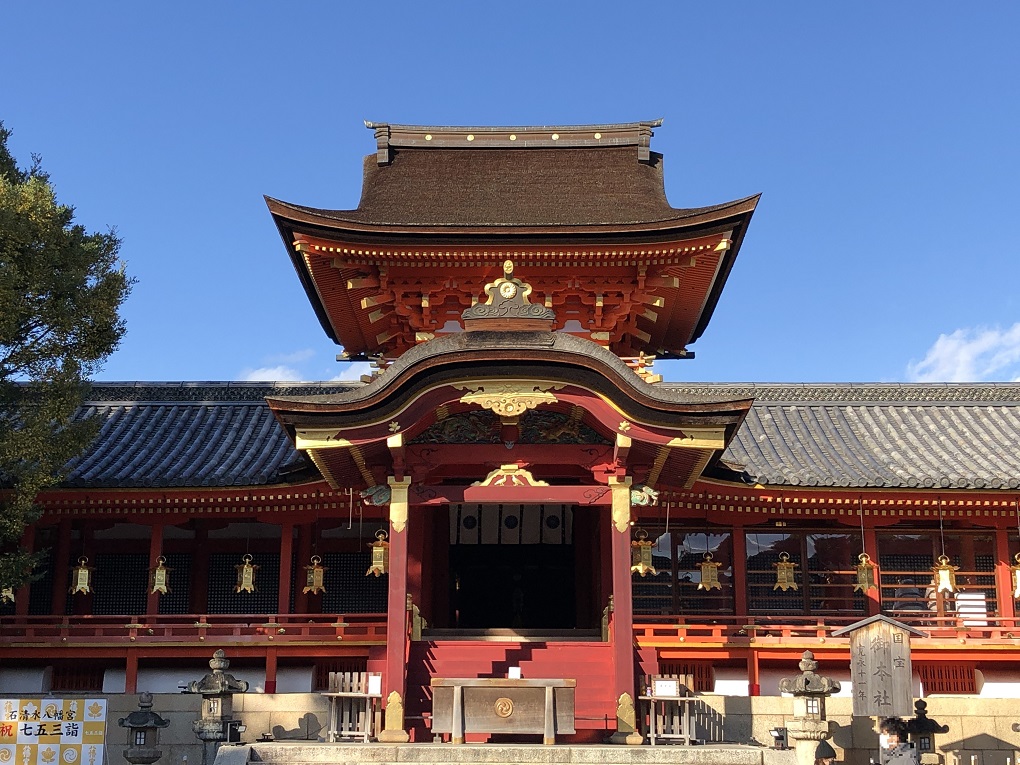

大崎八幡宮 ( 宮城県 仙台市 )

仙台城跡の北方、青葉山の緑が望める丘陵地に鎮座する。石鳥居*をくぐって急な石段を一直線に上り、老杉が茂る境内広場に出ると、門のような長床*が構え、その奥に社殿*が立つ。 1604(慶長9)年、伊達政宗によって仙台藩総鎮守として創建。社殿は、1607(慶長12)年に建造された日本最古の桃山様式建築で、1952(昭和27)年に国宝に指...

仙台城跡 ( 宮城県 仙台市 )

仙台城は、仙台藩初代藩主、伊達政宗によって造営された。仙台駅から青葉通りを西へ進み、広瀬川に架かる大橋を渡ったところに大規模なその城跡が残っている。本丸跡の標高は115m、本丸跡の最高所(天守台)は標高143mである。仙台市街を一望に見下ろし、遠く太平洋も望める景勝地の青葉山丘陵に城跡を残す。本丸の南は深さ80mを超える竜の口...

写真提供:輪王寺

輪王寺 ( 宮城県 仙台市 )

仙台駅から西へ約1km、寺屋敷の続く通りの一角にある。輪王寺は1441(嘉吉元)年、伊達家11代当主持宗によって創建された、東北有数の庭園をもつ曹洞宗の寺院。起源は福島県梁川だが、伊達家の居城の移転にともない移転を繰り返し、1602(慶長7)年に現在の地に定まった。1876(明治9)年に、仁王門のみを残し全焼。以降荒廃した輪王寺を、19...

写真提供:瑞鳳殿

瑞鳳殿 ( 宮城県 仙台市 )

仙台駅の西南、広瀬川が大きく屈曲する右岸の経ヶ峯(きょうがみね)にある。廟所に至る石組の美しい石段と、両側に樹齢380余年にもなる杉の巨木がそそり立つ参道が伊達家栄華の一端を伝える。石段登り口に瑞鳳寺*の本堂があり、向かい側に伊達家公子公女廟、通称「お子様御廟」がある。 1636(寛永13)年生涯を閉じた伊達氏17世・仙台藩初...

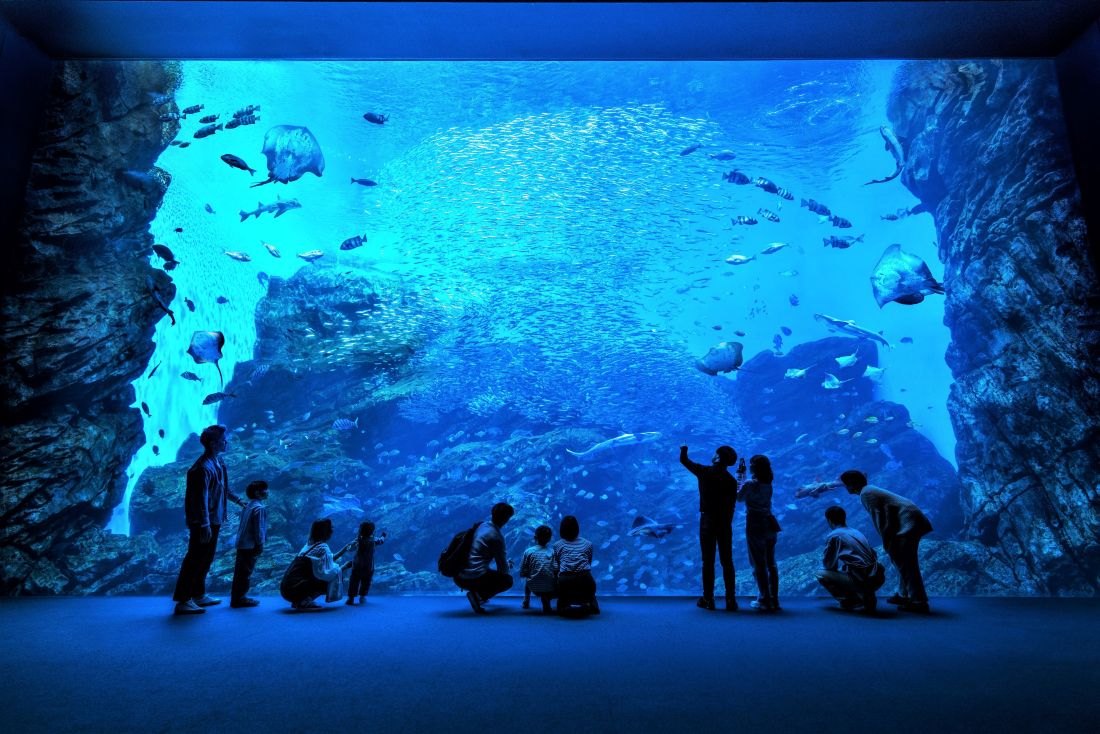

写真提供:仙台うみの杜水族館

仙台うみの杜水族館 ( 宮城県 仙台市 )

2015(平成27)年7月宮城野区に開館。同年5月に閉館したマリンピア松島水族館から生き物や飼育員の多くを引き継ぎ、運営は株式会社横浜八景島が担う。約100基の水槽、総水量約3,000t、延床面積は約9,900m2、300種5万点を展示する東北最大級の水族館。日本の海や世界の海を再現する。 1階が「日本のうみー東北のうみー」。親潮...

金華山黄金山神社 ( 宮城県 石巻市 )

鮎川から毎日曜日に船が運行され、金華山まで20分。それ以外の曜日でも、予約をすれば海上タクシーで、人数によっては定期船とそれほど違わない料金で行くことができる。女川港からも金華山へ毎日曜日・祝日1便運行し、約40分で到着する。 牡鹿半島の南突端に、幅800mの金華山瀬戸をはさんで浮かぶ東西約4km、南北約5kmの角錐状の島。中央...

写真提供:石巻市

日和山公園 ( 宮城県 石巻市 )

日和山*は石巻市内中心部、旧北上川の河口に位置する、石巻港や太平洋まで見渡せる丘陵地。頂上には、780(宝亀11)年創建と 伝わる鹿嶋御児神社がある。また、ここは中世後期には、東西約400m、南北約500mにかけて、奥州総奉行葛西氏の城域だったとも言われている。 1689(元禄2)年には、松尾芭蕉と弟子の河合曾良が訪れ、ここから眺...

松島 ( 宮城県 松島町 / 宮城県 利府町 / 宮城県 塩竈市 / 宮城県 東松島市 / 宮城県 七ヶ浜町 )

湖のように波静かな松島湾に浮かぶ八百八島と呼ばれる大小、約260の島々。その景観を松尾芭蕉が『おくのほそ道』で「扶桑第一の好風にして」と絶賛した、江戸時代に選定された日本三景*の一つである。現在、広い意味で松島と呼ばれる地域は、七ヶ浜町の御殿崎から松島湾をへだてて東松島市波島の南端とを結ぶ線と、鳴瀬川河口右岸から波島東...

写真提供:瑞巌寺

瑞巌寺 ( 宮城県 松島町 )

JR仙石線松島海岸駅より北北東方向に向かって徒歩で10分ほどの、松島海岸から国道45号線を挟んだ北側に位置する。 伊達政宗が創建した菩提寺として知られる古刹。正式名称は「松島青龍山瑞巌円福禅寺」という。 828(天長5)年、平安時代初期に、比叡山延暦寺第3代座主・慈覚大師円仁により開創された天台宗延福寺がその前身と伝わる。...

白石川堤の桜(一目千本桜) ( 宮城県 柴田町 / 宮城県 大河原町 )

JR東北本線船岡駅から徒歩3分、白石川堤に一目千本桜と呼ばれるみごとな桜並木が、大河原町金ケ瀬地区から柴田町船岡地区まで8kmにわたって続く。 白石川堤の桜は、堤防竣工のしらせを聞いた東京で成功した髙山開治郎が、大正末期から昭和初期に東京から植木職人を同伴し、町の職人とともに白石川の堤防に桜の苗木1,200本を寄贈し、自ら植...

芝草平 ( 宮城県 七ヶ宿町 )

南蔵王縦走コースの中間に位置する。標高1620m、面積約100万m2の蔵王連峰唯一の湿原である。登山口は、蔵王エコーラインの刈田岳駐車場から往復で約7時間(休憩・昼食含む)の日帰りのできるコースからの登山が多い。もう一つのコースは、白石スキー場駐車場から、不忘山と水引入道の二つのルートから屏風岳を経て、芝草平に達す...

リアス・アーク美術館 ( 宮城県 気仙沼市 )

JR気仙沼駅の南、車で20分ほどの場所にある。1994(平成6)年に開館したリアス・アーク美術館は、主に東北・北海道の現代美術を紹介すると同時に、地域の歴史・民俗資料を常設展示し、博物館としての一面を併せもつ。気仙沼市と南三陸町で構成する気仙沼・本吉地域広域行政事務組合が管理運営している。 展示は2フロアに分かれており、1階...

写真提供:一般社団法人気仙沼市観光協会

徳仙丈山のツツジ ( 宮城県 気仙沼市 )

徳仙丈山は岩手県境に近い、気仙沼市にある標高711mの山。5月中旬になると、全山がヤマツツジとレンゲツツジにおおわれ、文字通りツツジの山となる。約50万m2に50万本ほどのツツジがあるともいわれ、日本最大級のツツジの名所である。北側と南側の駐車場、どちらから登っても40分ほどで山頂に立てる。 山頂からは真っ赤なツツ...

写真提供:志波彦神社・鹽竈神社

志波彦神社・鹽竈神社 ( 宮城県 塩竈市 )

JR仙石線本塩釜駅から西へ東参道を通り徒歩15分、またはJR東北本線塩釜駅から表参道経由で徒歩25分の場所にある。 鹽竈神社は奥州一ノ宮として名高く、杉木立におおわれる一森(いちもり)山の頂、松島の島々や遠く金華山を眺望できる地に鎮座する。表参道からは石鳥居をくぐり、一直線で急勾配の202段の石段を登り切ってたどり着く。その...

写真提供:塩竈市

浦戸諸島のノリひび(海苔網)・カキ棚の風景 ( 宮城県 塩竈市 )

浦戸諸島は、松島湾の南に桂島、野々島、寒風沢(さぶさわ)島、朴(ほう)島の4島*の有人島と多数の無人島で構成される。これらの島々が湾の入り口に横たわるので、松島湾はいつも波が静かである。 浦戸諸島周辺は、時期になるとノリとカキ養殖の風景が見られる。ノリ養殖が行われるのは9月~1月ころで、松島湾、石巻湾、仙台湾で養殖さ...

写真提供:仙台東照宮

仙台東照宮 ( 宮城県 仙台市 )

仙台市青葉区、JR仙山線東照宮駅の北約200mのところにある。1654(承応3)年、仙台藩2代藩主伊達忠宗が建立した徳川家康を祀る神社。伊達藩の威信をかけて造られたこの仙台東照宮は、忠宗が数々の寺社を建造している中で、晩年を代表する大事業となった。 日光東照宮の建築様式である権現造ではなく、本殿と拝殿が別棟になっていることが...

大徳寺(横山不動尊) ( 宮城県 登米市 )

JR気仙沼線陸前横山駅の西方約500mにある。寺伝では、保元年間(1156~1159)年、南三陸町の水戸辺浜に百済から流れついた仏像を安置したのが始まりといわれ、3mほどもあるカツラ材の寄木造りの不動明王の胎内に5cmほどの純金の本尊、不動明王を安置する。本像の制作時期は平安時代まで遡ることができ、1997(平成9)年、国の重要文化財にな...

材木岩 ( 宮城県 白石市 )

小原温泉から白石川を約5km遡った、七ヶ宿ダムの東にある。 材木岩は、高さ約65m、長さ約100mに及ぶ、石英安山岩の柱状節理で、1934(昭和9)年に国の天然記念物に指定された。柱状の岩が連なる絶景が広がり、秋には材木岩をとりまく紅葉が美しい。材木岩に沿って流れる白石川の河辺には、「水と石との語らいの公園(材木岩公園)」が整備...

田沢湖 ( 秋田県 仙北市 )

秋田県の中央部岩手県寄り、東に奥羽山脈、西に出羽山地が連なる山間にある。JR秋田新幹線・田沢湖線田沢湖駅から田沢湖畔の白浜まで北へ約6km。周囲約20kmの湖岸線は、六角形に近い円形をしており、ゆるやかな山稜に囲まれ、水面標高は250mである。最水深423.4mは日本一の深さを誇る。成因としては那須火山帯中に生じた火山陥没によって生じ...

法体の滝 ( 秋田県 由利本荘市 )

JR羽越本線羽後本荘駅から南東に約48km、由利高原鉄道矢島駅から約25km、鳥海山の東麓、子吉川の起点から2kmほどの渓流沿いに流れ落ちる末広がりの瀑布。約10万年前の鳥海山の噴火で東に向かって流れ出た法体溶岩流によって形成された末端崖と側方崖が下玉田川や赤沢川などによって侵食され、末端中央部には上玉田川により溶岩原を横断するよ...

男鹿西海岸 ( 秋田県 男鹿市 )

秋田県の中央部、日本海に突き出している男鹿半島は、かつては、本土から切り離されていた島であったが、北側の米代川と南側の雄物川などが運んだ土砂により成長した砂州、砂丘がつながり、八郎潟を抱える形で陸繋島となり半島となった。 半島は海岸段丘が発達しており、さらに西部には標高715mの本山(ほんざん)火山群、東部には標高355...

川原毛地獄 ( 秋田県 湯沢市 )

JR奥羽本線湯沢駅から南へ約30km、泥湯温泉の西2km、灰白色の荒々しい岩肌を見せ、硫化水素ガスを噴出させている標高約800mの硫黄山で、川原毛地獄*1と呼ばれている。辺りには鼻をつく強い硫黄臭が漂う。807(大同2)年に修験場*2として僧月窓によって開かれたという。この地は、川原毛硫黄山と呼ばれた鉱山でもあり、1623(元和9)年に採掘...

写真提供:横手市役所増田地域局 まちづくり推進部 増田地域課

真人公園のサクラ ( 秋田県 横手市 )

JR奥羽本線十文字駅から東に約5km、増田の内蔵地区からは約3km。標高391mの真人山(まとやま)*1を東側に背負って広がる公園。1917(大正6)年に大正天皇即位の記念事業として造園された。公園の総面積は5万4,600m2で前面に池と中島を配し、ソメイヨシノ・ヤマザクラ、ウメ、アヤメ、ツツジが植栽されている。とくにソメイヨシノ...

後生掛の泥火山と大湯沼 ( 秋田県 鹿角市 )

後生掛温泉の宿泊施設の脇の駐車場から沢筋に沿って自然観察研究路が整備されている。研究路は湯が沸き立つ2つの噴出孔オナメ・モトメ*1からスタートして、紺屋地獄、マッドポット泥熱泉)が点在する沢、大泥火山、大湯沼など様々な火山活動の様子を約2km、徒歩40分で観察することができる。 紺屋地獄の泥湯の泥は硫黄や硫化鉄が沈殿した...

大湯環状列石 ( 秋田県 鹿角市 )

JR花輪線十和田南駅から北東へ約4.5km、大湯温泉*1からは西南3kmの台地上にある。県道をはさんで東に野中堂環状列石、西に万座環状列石の2つの環状列石を有する縄文時代後期(約4000年前)の大規模な遺跡である。遺跡近くにはガイダンス施設、大湯ストーンサークル館*2もある。野中堂環状列石は最大径44m、万座環状列石の最大径は52mあり、と...

旧小坂鉱山事務所 ( 秋田県 小坂町 )

JR花輪線十和田南駅から北へ約9km、明治から大正期にかけて日本でも有数の鉱産額を誇った鉱山の町、小坂町のシンボルとして建つ。 小坂の鉱山は、1861(万延2・文久元)年小坂村の農民により銀山として発見された。その後、南部藩が経営に乗り出したが、明治維新後に官営化され、1884(明治17)年に藤田組に払い下げられ、銅を主力に金・...

写真提供:秋田県

竿燈まつり ( 秋田県 秋田市 )

8月3日から6日までの4日間、秋田市の中心部、竿燈大通りなどで繰り広げられる祭り。この祭りの主役となる竿燈*1の最大である「大若」は、12mの竹竿に46個の提燈*2を米俵を重ねたように九段にわけて吊するすため重量が50kgに及ぶ。これを印半纏、白足袋姿の若者の差し手が囃子に合わせ額、肩、腰へと倒れないようバランスをとりながら移動させ...

写真提供:一般社団法人秋田県観光連盟

大曲の花火 ( 秋田県 大仙市 )

JR秋田新幹線・奥羽本線大曲駅から南西に2kmほどの雄物川河畔「大曲の花火」公園で毎年8月最終土曜日に全国から約30社の花火業者が参加し、花火師たちが腕を競い合い、厳正な審査が行われる競技大会。17時10分から始まる「昼花火の部」と18時50分から始まる「夜花火の部」と合わせて約1万8千発の花火が打ち上げられる。 「大曲の花火」は...

写真提供:一般社団法人秋田県観光連盟

横手のかまくら ( 秋田県 横手市 )

ドイツの建築家ブルーノ・タウト*1が「雪中の静かな祝祭」*2と称した、横手の「かまくら」は毎年2月15日、16日に催され、16日、17日の「梵天(ぼんでん)」*3や市内各所に雪像が展示される「雪の芸術」と合わせ、「横手の雪まつり」として開催される。 かまくらは、高さ3mあまりの雪室で、内部正面に祭壇を穿ち、御幣をたてて水神様を祭って...

男鹿のナマハゲ ( 秋田県 男鹿市 )

大晦日の夜、ナマハゲとなった地区の青年たちが藁蓑をまとい包丁を手にウォーウォーと叫んで民家を回る男鹿半島の民俗行事である。 「ナマハゲ」に扮する未婚の青年が男鹿一帯のそれぞれの集落の神社に集まったのち数人ずつ集落に下りて一軒一軒回って歩く。「なまけものはいねガァ」、「親の言うこときかね子はいねガァ」などと子供たち...

写真提供:鹿角市

大日堂舞楽 ( 秋田県 鹿角市 )

例年1月2日にJR花輪線八幡平駅近くの鹿角市八幡平の小豆沢地区にある大日霊貴神社(おおひるめむちじんじゃ:通称大日堂)1*の拝殿中央に設けられた10尺(約3m)四方の特設舞台で、古くからこの地方に伝承される舞楽が、鹿角市八幡平の大里、谷内、小豆沢、長嶺4つの集落の能衆と呼ばれる氏子によって交替で多彩な舞楽を奉納する。 舞楽奉納*2...

玉川温泉 ( 秋田県 仙北市 )

JR花輪線鹿角花輪駅から南へ約35km、焼山(標高1,366m)の西麓、八幡平(1613m)と田沢湖を結ぶ道の途中、標高800mほどの所にある。温泉の周辺は、焼山の火山活動が活発で、いたるところから噴気があがっており、江戸時代からすでに硫黄が掘り出されていた。その際に温泉の湧出については、毒水*1源として確認されていた。1882(明治15)年に...

乳頭温泉郷 ( 秋田県 仙北市 )

JR秋田新幹線・田沢湖線田沢湖駅から乳頭温泉郷の入口にあたる「鶴の湯温泉入口」まで北東へ約15km。標高1,478mの乳頭山*1の西麓、標高600mから900mほどの先達(せんだつ)川上流の渓谷沿いに7つの一軒宿の温泉が点在している。下流から妙乃湯*2・大釜温泉*3・蟹場(がにば)温泉*4、さらに、黒湯温泉*5・孫六温泉*6があり、先達川に流れ込む...

写真提供:鹿角市

後生掛温泉 ( 秋田県 鹿角市 )

八幡平の西、焼山(標高1,336m)東麓の谷間に佇む、標高約1,000mの一軒宿の温泉で、蒸ノ湯の西方2.5km下ったアスピーテライン沿いにある。後生掛*1温泉は火山活動が盛んな温泉地獄や泥火山を沢の奥に抱え、周辺は硫黄の臭いと噴煙が充満している。 開湯は江戸中期とされ、古くから湯治場として「馬で来て足駄で帰る後生掛」と謳われていた...

泥湯温泉 ( 秋田県 湯沢市 )

JR奥羽本線湯沢駅から南へ約30km。高松岳(標高1,348m)の北東麓、標高630mの山あい、高松川沿いにある。温泉施設*1は2軒。温泉の発見については、不詳だが、1814(文化11)年に訪れた紀行家菅江真澄は「泥湯山(高松岳、山伏岳、小安岳)の麓になりぬ。湯のもとに、天狗岩とていといと高き岩嶺に松生ひ、紅葉したるなど、いとおもしろし。此...

蒸ノ湯温泉 ( 秋田県 鹿角市 )

JR花輪線八幡平駅から南へ約28km、八幡平の北西麓、標高1,100mの地にある。江戸時代*1からの湯治宿として知られ、オンドル式の湯治*2宿舎が数多く立っていたが、1973(昭和48)年の地すべりによって宿舎が流され、現在は少し離れた場所に木造2階建ての旅館部(客室26室)で営業を行っている。浴場は宿泊棟にある総ヒバ造りの男女別内湯と男女...

写真提供:発祥の地 鹿角きりたんぽ協議会事務局

秋田県北部地方のきりたんぽ鍋 ( 秋田県 鹿角市 / 秋田県 大館市 )

新米を炊いて突きつぶし、秋田杉の串に握り付け、炭火で焼目をつけたものが「たんぽ」。これを切って用いるところから「きりたんぽ」という。この「きりたんぽ」を鶏肉・ネギ・セリ・ゴボウ・キノコ類・蒟蒻などとともに薄く味つけして煮込む鍋物料理である。「たんぽ」の名は、蒲の立ち穂を鹿角地方の方言では「たんぽ」といい、その形状が...

稲庭うどん ( 秋田県 湯沢市 )

稲庭うどんは奥羽本線湯沢駅から南東へ約15kmの皆瀬川沿いの稲庭町(湯沢市)で生まれた手延べの平たい乾麺である。なめらかな舌ざわりと、つるつるとしたのどごしが特徴の麺。 稲庭うどんの始まりについては諸説あるが、1814(文化11)年にこの地を訪れた紀行家菅江真澄の「雪の出羽路」では「稲庭郷中町驛」の項で「名産御用乾饂飩とし...

康楽館 ( 秋田県 小坂町 )

JR花輪線十和田南駅から北へ約9kmにあり、旧小坂鉱山事務所の南にある。1910(明治43)年に鉱山労働者の慰安施設*1として建築され、歌舞伎、新劇、映画など芝居小屋、劇場として利用されていた。外観は木造ゴシック風の白い洋館で、正面はイギリス下見板張の外壁、棟飾や妻飾,破風板を縁取る装飾あるいは客席部の洋風の格縁天井などは洋風の...

能代ねぶながし(能代役七夕) ( 秋田県 能代市 )

例年8月上旬に行われる能代市の夏まつりで別名「役七夕(やくたなばた)」と言われ、市街地と米代川河畔で行われる。 祭り当日は、シャチを載せた城郭型の灯籠(山車)複数基がそれぞれ担当する各町内を80人ほどの若者たちによって曳き回される(自丁廻丁)。そのあと、子供たちが持った田楽灯籠を先頭に、笛と太鼓に続き、灯籠(山車)がそ...

安の滝 ( 秋田県 北秋田市 )

森吉山(標高1454m)の東南、標高900mの高原にある落差90mの2段構造の滝。安の滝は米代川に合流する阿仁川の支流、打当川にある8kmほど続く中ノ又渓谷の最深部にある。安の滝遊歩道入口へは、秋田内陸縦貫線阿仁マタギ駅から県道、林道を打当川に沿って約11km。林道にある安の滝入口の駐車場からの遊歩道*1は約2km。 なお、林道は途中狭隘...

写真提供:秋田県

角館武家屋敷のシダレザクラ ( 秋田県 仙北市 )

角館の現在の町割りは、蘆名義勝*1により元和年間(1615~1624年)にこの地に開かれ、1656(明暦2)年、秋田(久保田)藩から佐竹(北家)義隣(よしちか)*2が所預(ところあずかり・所司代)として任ぜられ入部した。以降約200年間、明治の廃藩置県まで支配し武家屋敷*3の内町や町人の外町などの整備が進められた。シダレザクラは、佐竹北家...

写真提供:一般社団法人 田沢湖・角館観光協会

角館祭りのやま行事 ( 秋田県 仙北市 )

角館祭りのやま行事は、角館総鎮守神明社と勝楽山成就院薬師堂の例祭に合わせ、毎年9月7日~9日の3日間催される。18丁内から武者人形や歌舞伎人形を乗せた18台の「やま(山車)」が、7日の夕方には神明社へ参拝し、8日には江戸期にこの地を治めた佐竹北家当主の上覧を仰ぎ、8日、9日には薬師堂を参拝するため市街地で曳き回される。「やま」の...

天然秋田杉の古里「仁別国民の森」 ( 秋田県 秋田市 )

JR秋田新幹線・奥羽本線秋田駅から北東へ23km、秋田市の東端にそびえる太平山の西麓一帯に「仁別国民の森(仁別自然休養林)」は広がる。「仁別国民の森」は秋田藩の藩有林*1として保護されていた歴史があり、現在は国有林で2795万m2の広大な面積を有し、標高700~800mまでは、秋田スギを主体とする針葉樹とブナ等の広葉樹の混交...

雄物川 ( 秋田県 横手市 / 秋田県 大仙市 )

雄物川は、秋田・山形県境の奥羽山脈の大仙山(標高920m)を源として、西側に出羽丘陵を見ながら上流域の山間部を抜け横手盆地の西縁を北流しながら皆瀬川、横手川などの支流を合わせ、大曲付近で玉川が合流し屈曲を繰り返す中流域を経て、秋田空港近くで北西に流れを変える。そこで下流域となる秋田平野に出て秋田市新屋では旧雄物川を分派...

十和田ホテル本館 ( 秋田県 小坂町 )

十和田湖の西畔、湖を見渡す高台に建つホテル。本館と新館の2棟が並ぶが、本館は1938(昭和13)年に竣工し、翌年6月に県営ホテルとして開業した。本来は1940(昭和15)年に開催予定であった「東京オリンピック」を前に、政府の要請で全国に建てられた訪日外国人観光客向けの宿*1としての、ホテルのひとつだった。しかし、オリンピックが中止...

写真提供:一般社団法人秋田県観光連盟

毛馬内の盆踊 ( 秋田県 鹿角市 )

秋田県鹿角市毛馬内地区に伝承されている盆踊。毎年8月21日から23日の3日間、地区の「こもせ通り」の真ん中に数ヵ所かがり火を並べ、盆踊の会場としている。 由来は定かではないが、すでに文化・文政年間(1804~1830年)に書かれた、紀行家菅江真澄の「鄙廼一曲(ひなのひとふし)」に盆踊唄「大(だい)の阪(坂)ぶし」の記事があること...

写真提供:一般社団法人秋田県観光連盟

土崎港曳山まつり ( 秋田県 秋田市 )

JR男鹿駅から西へ200mほどのところにある土崎神明社*1の祭礼で、神輿の渡御に合わせて、町内を曳山が巡行する。例年7月20日、21日の両日に行われる。祭礼は町を挙げて行われ、旧47町内が9つの組に分かれて当番を務め、祭礼の3か月ほど前から様々な神事や曳山の蔵出し、製作、飾り付けなどの準備が進められる。曳山*2の台数は年により異なるが...

花輪ばやし(花輪祭の屋台行事) ( 秋田県 鹿角市 )

花輪祭の屋台行事(通称:花輪ばやし)はJR花輪線鹿角花輪駅から東約3kmにあるこの地方で古くから産土神として信仰を集めていた幸稲荷神社(さきわいいなりじんじゃ)*1の例大祭の祭礼囃子として伝承されてきた。祭、囃子*2の起源については、定かではないが、明確な記録*3としては、1765(明和2)年の尾去沢銅山の「御銅山御定目帳」のなか...

旧料亭金勇 ( 秋田県 能代市 )

JR五能線能代駅から西へ900mのところにある。1937(昭和12)年に秋田スギなどの良材をふんだんに使って施工された大規模和風建築物。1階には庇、2階のガラス窓に手摺りがつけられ、正面及び側面の両端は入母屋造の屋根となっている。室内は、110畳ほどの2階大広間をはじめとして各部屋とも手が込んだ造作がなされており、秋田スギほか、マツ...

森吉山 ( 秋田県 北秋田市 )

秋田県の中央部の東、米代川に合流する阿仁川の上流にそびえる形の整った成層型楯状火山*1といわれ、那須火山帯*2に属している。森吉山はカルデラ*3内の中央火口丘である最高峰向岳(標高1,454m)を中心に、一ノ腰(標高1,264m)、前岳(標高1,308m)、カンバ森(標高1,187m)、ヒバクラ岳(標高1,326m)小池ヶ原(標高1,280m)の外輪山から...

増田町の内蔵と町並み ( 秋田県 横手市 )

JR奥羽本線十文字駅から南東に約3km、増田町の中心街の中町、七日町商店街通り(中七日通り)には、「内蔵」と呼ばれる土蔵を擁する明治から昭和期の商家などが建ち並び、重要伝統的建造物群保存地区(約10.6万m2)に選定されている。増田町は雄物川の支流、成瀬・皆瀬両河川の合流点にある市場町*1として江戸時代から発展してき...

小安峡大噴湯 ( 秋田県 湯沢市 )

JR奥羽本線湯沢駅から南東へ約30km、栗駒山(標高1,626m)西麓を流れる皆瀬川の上流に、約8kmの険しいV字谷の小安峡がある。その谷底の川岸には、轟音とともに98℃の熱湯を噴き出す大噴湯があり、高低差60mほどを降りると、その先に渓流沿いの遊歩道が続く。この遊歩道は上流、下流2個所の駐車場から降りることができ、徒歩片道30分ほど。岩壁...

風の松原 ( 秋田県 能代市 )

能代市街の西側、米代川河口をはさむ能代海岸に広がるクロマツ700万本の防砂林。東西幅1km、南北総延長14km、 面積約760万m2の規模を誇り、現在は砂防の役割のみならず、市民のレクリエーションの場ともなっている。かつては「能代海岸防砂林」とされていたが、1987(昭和62)年に愛称を公募し、「風の松原」と命名された。 風...

写真提供:大潟村役場

大潟村の「桜と菜の花ロード」と農業景観 ( 秋田県 大潟村 )

わが国第2の大きさの湖であった八郎潟*1の約5分の4が干拓されて172km2にも及ぶ大水田地帯に変貌した。残り5分の1は船越水道の防潮水門により日本海と遮断された淡水の調整池となっており、干拓地に用水を提供している。 「桜と菜の花ロード」は干拓地の中央部を東西に走る県道で、総延長11kmにわたり、菜の花が帯のように植えられ、さら...

強首温泉 樅峰苑 ( 秋田県 大仙市 )

JR奥羽本線峰吉川駅の西へ約4km、雄物川を渡った強首*1集落のなかに建つ。宿の建物は、江戸時代からの豪農であった小山田家*2が1917(大正6)年に建築した本邸で、1966(昭和41)年から旅館を営んでいる。屋根の千鳥破風、軒唐破風付き入母屋とムクリ破風の玄関など豪壮な正面構えとなっており、また、1914(大正3)年の秋田仙北地震*3後の建...

秋田駒ヶ岳 ( 秋田県 仙北市 / 岩手県 雫石町 )

秋田駒と呼ばれる、田沢湖の北東にある火山である。頂上部は楕円形の大きな火口があり火口内にある火口丘を女岳(めだけ)と呼び、外輪山に男岳(おだけ)と標高1,637mの最高峰男女(おなめ:女目とも)岳がそびえている。那須火山帯*1に属し、近年では1970(昭和45)年9月に女岳でマグマ噴火があり、約4カ月で噴火は停止したものの、その後...

十和田湖 ( 青森県 十和田市 / 秋田県 小坂町 )

青森・秋田の県境にまたがる二重カルデラ*1湖。東西約10km、南北約10km、面積は約61km2で、南側から中山・御倉(おぐら)の両半島が突き出し、全体としてはクルミを割ったような形をしている。水面標高は400m、最大水深は327mで、秋田県の田沢湖、北海道の支笏湖に次いで第3位である。貧栄養湖*2で、透明度*3は約12m、水色はフォ...

赤神神社五社堂 ( 秋田県 男鹿市 )

JR男鹿線男鹿駅から男鹿半島の西海岸を西へ約13km、本山(標高715m)の中腹、標高約180mの高台に五社堂は建つ。参道*1は船川港門前にある赤神神社遥拝殿の横にあり、長楽寺の脇を通り、999段とされる石段が参道となっている。 五社堂は、向かって右から三の宮堂、客人権現堂、赤神権現堂、八王子堂、十禅師堂*2の5棟が並列しており、い...

払田柵跡 ( 秋田県 大仙市 )

JR秋田新幹線・奥羽本線大曲駅から東へ約6km、横手盆地の北部、仙北地方の平野部にある真山・長森の2つの小丘陵*1を取り込むように展開する遺跡。遺跡周辺は「あきたこまち」で知られる稲作地帯で水田が広がる。 払田柵跡の発見は、明治30年代に行われた耕地整理の際、土中から角材が並んで発見されたことが端緒である。規則的・連続的に...

写真提供:一般社団法人大仙市観光物産協会

旧池田氏庭園 ( 秋田県 大仙市 )

JR秋田新幹線・奥羽本線大曲駅から南東へ約4kmのところにある庭園。この庭園は旧池田家*1の邸宅に属していたもので、横手盆地北部、仙北地方の平野部のほぼ中央部に位置している。邸宅の敷地面積は約4.2万m2に及ぶ。周囲は「あきたこまち」の米作地帯で耕地整理が良くなされた水田が広がり、東に奥羽山脈、南西に鳥海山を遠望する...

蔵王山 ( 山形県 上山市 / 宮城県 川崎町 )

奥羽山脈の南部に位置し、山形・宮城両県にまたがる南北約30kmの火山群の総称である。蔵王山という固有の山はなく、最高峰の熊野岳*をはじめとする多くの峰の連なりであり、蔵王連峰ともいう。那須火山帯に属し、旧火山群の南蔵王と新火山群の中央・北蔵王*に分けることができる。古来、刈田嶺(かつたみね)と呼ばれていたが、天武天皇の...

写真提供:朝日町役場

朝日連峰 ( 山形県 朝日町 )

朝日連峰は、山形・新潟の県境に大朝日岳(1,871m)を主峰として、南北60km、東西30kmにわたって標高1,500m以上の山並み*が連なり、地質的には花崗岩と中古生層から成る褶曲山塊だ。周氷河地形や雪食地形*が見られ、大朝日岳の主稜線の東西で地形が大きく異なる非対称山稜を形成している。多雪地帯で植生は森林帯と高山帯の中間となる亜高...

鳥海山 ( 山形県 遊佐町 / 秋田県 )

秋田と山形との県境にそびえる鳥海山は標高2,236mで、東北地方では福島県の燧ヶ岳(標高2,356m)についで2番目に高い山。鳥海山の山域は、地形的には、東部の出羽丘陵山地、中部から西部の独立峰をなす鳥海火山で形成されており、西は日本海に直接落ち込み、南西部は庄内平野が広がる。鳥海火山は成層火山で日本有数の規模を誇り、おおまかに...

写真提供:戸沢村観光物産協会

最上川 ( 山形県 長井市 / 山形県 戸沢村 )

最上川は、山形と福島との県境、西吾妻を発し、山形県内の置賜*・村山・最上・庄内の各地方を貫き、約400の支流を集め、酒田市で日本海に注ぐ。最上川の全長は229kmで全国7位、流域面積7,040km2、流域人口約100万人を誇る。 現在は河川改修により流れは穏やかになっているが、かつては球磨川・富士川とともに日本三大急流の一...

写真提供:一般社団法人 山形市観光協会

蔵王の樹氷 ( 山形県 山形市 / 山形県 上山市 )

蔵王の冬のシンボル。シベリアから吹いてくる季節風が、日本海の水分を含み朝日連峰を越える時急激に冷却されて水滴となり、これと雪雲のなかの雪片がアオモリトドマツに繰り返し付着して凍りつき樹氷となる。風上に向かって成長し、さらにその上に雪が積もって人の形に似てくることから、スノーモンスターの愛称もある。 樹氷ができる時...

善寳寺 ( 山形県 鶴岡市 )

JR羽越本線鶴岡駅の北西約10km、湯野浜温泉から約4km。鶴岡市の西部にあり、市街地と日本海を隔てるように立つ高館山の北東麓に、庄内平野と向かい合うようにある。天慶・天暦年間(938~957)の創建と伝えられ、その開基に関する伝承は、平安末期の説話集「今昔物語集」*にも載っている。境内にある貝喰の池には龍神伝説*があり、そのため...

本山慈恩寺 ( 山形県 寒河江市 )

JR左沢線羽前高松駅から北へ約2kmにある。746(天平18)年に聖武天皇の勅命により、東大寺の毘盧遮那仏(大仏)の開眼を行った導師婆羅門僧正が開山したとも伝えられる古寺で、聖武・鳥羽・後白河3帝の勅願所であった。宗派としては当初、興福寺系の法相宗であったが、その後、天台、真言、時宗の影響もうけ、同時に葉山権現など修験道との関...

山居倉庫 ( 山形県 酒田市 )

JR羽越本線酒田駅から南へ約2km、市街の南部、新井田川の河口近くにある庄内米の貯蔵庫。酒田は古くから庄内のみならず、奥羽地方の米の集散地*であった。現在の倉庫は酒田米穀取引所*の設立に尽力した旧庄内藩の藩主酒井家が、取引所の付属施設として1893(明治26)年に建設したものである。米の収容能力は、最大時の昭和初期には15棟で約...

銀山温泉 ( 山形県 尾花沢市 )

JR奥羽本線大石田駅から東へ約17km、尾花沢盆地の平野部の農村地帯を抜け銀山川を登りつめ少し緩やかに下ると、大正末期から昭和初期に建てられた3層・4層の木造旅館をまじえ14軒の湯宿が川を挟んで建ち並ぶ、こじんまりとした温泉街にたどり着く。 銀山温泉の名は1456(康正2)年儀賀市郎左衛門がこの地で延沢銀山を発見し江戸初期には銀...

蔵王温泉 ( 山形県 山形市 )

蔵王連峰の西麓、標高約880mに位置し、背後に広がる蔵王スキー場の基地としても賑わう温泉で、奥羽三高湯*の一つである。街の中央、高湯通りを中心に数十軒の旅館が軒を連ね、硫黄の臭気が鼻をつく。伝承では、西暦110年、東征中の日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の家臣吉備多賀由(キビノタガユ)が戦いで傷ついた折、この湯を見つけ、完...

飯豊山(飯豊連峰) ( 山形県 小国町 / 福島県 / 新潟県 阿賀町 )

山形、福島、新潟の3県にまたがる飯豊連峰の総称。標高2,128mの大日岳を最高峰に、飯豊本山とも呼ばれる飯豊山(標高2,105m)など、2,000m級の山々*が約20kmにわたって連なる。花崗岩と中古生層から成る褶曲山地で、氷河地形、周氷河地形及び雪食地形*が見られ、稜線の東西で地形が大きく異なる非対称山稜を形成している。植生も雪田群落な...

写真提供:本間家旧本邸

本間家旧本邸 ( 山形県 酒田市 )

JR羽越本線酒田駅の西南約1km、山居倉庫から北東に500mほどのところにある。酒田の豪商、本間家*3代光丘が1768(明和5)年に幕府の巡見使一行の宿として建築し、庄内藩主酒井家に献上した武家屋敷。その後、本間家が拝領し、代々、本邸として使用した。一つ屋根の下に武家屋敷と商家造り*が一体となった全国的にも珍しい建物である。 敷...

山形市郷土館(旧済生館本館) ( 山形県 山形市 )

JR奥羽本線山形駅からすぐ北に広がる霞城公園*内に建つ。現在、山形市郷土館として使用されている旧済生館本館は、1878(明治11)年に創建された。1階は八角形、2階は十六角形をした3層4階建ての擬洋風建築物*である。初代山形県令の三島通庸*は政府の威信を高め、近代化を推し進めるために、街の中心部に県庁、郡役所、師範学校など多く...

写真提供:山形県花笠協議会

山形花笠まつり ( 山形県 山形市 )

毎年8月5日~7日の三日間にわたり、山形市内で繰り広げられる祭り。祭りの見どころは夕方からはじまる花笠パレードである。市の中心街である十日町角から市役所前までの約1.2kmを「花笠音頭」に合わせて、3日間延べ約1万数千人の踊り手が集団ごとに、山車に先導されて踊る。踊り手は、特産の紅花をあしらった花笠を手に、団体ごとに揃いの浴...

写真提供:新庄市

新庄まつり ( 山形県 新庄市 )

毎年8月24日~26日の3日間、新庄市内で開催される。1756(宝暦6)年、新庄藩主5代戸沢正諶(まさのぶ)が、前年の大凶作に疲弊した領民たちを鼓舞し、五穀豊穣を祈るために、氏神である城内天満宮の新祭を始めたのが起源とされる。このため、当初は藩主が在城する隔年で行われていたと伝えられている。 24日は、戸沢家*の始祖などを祀る...

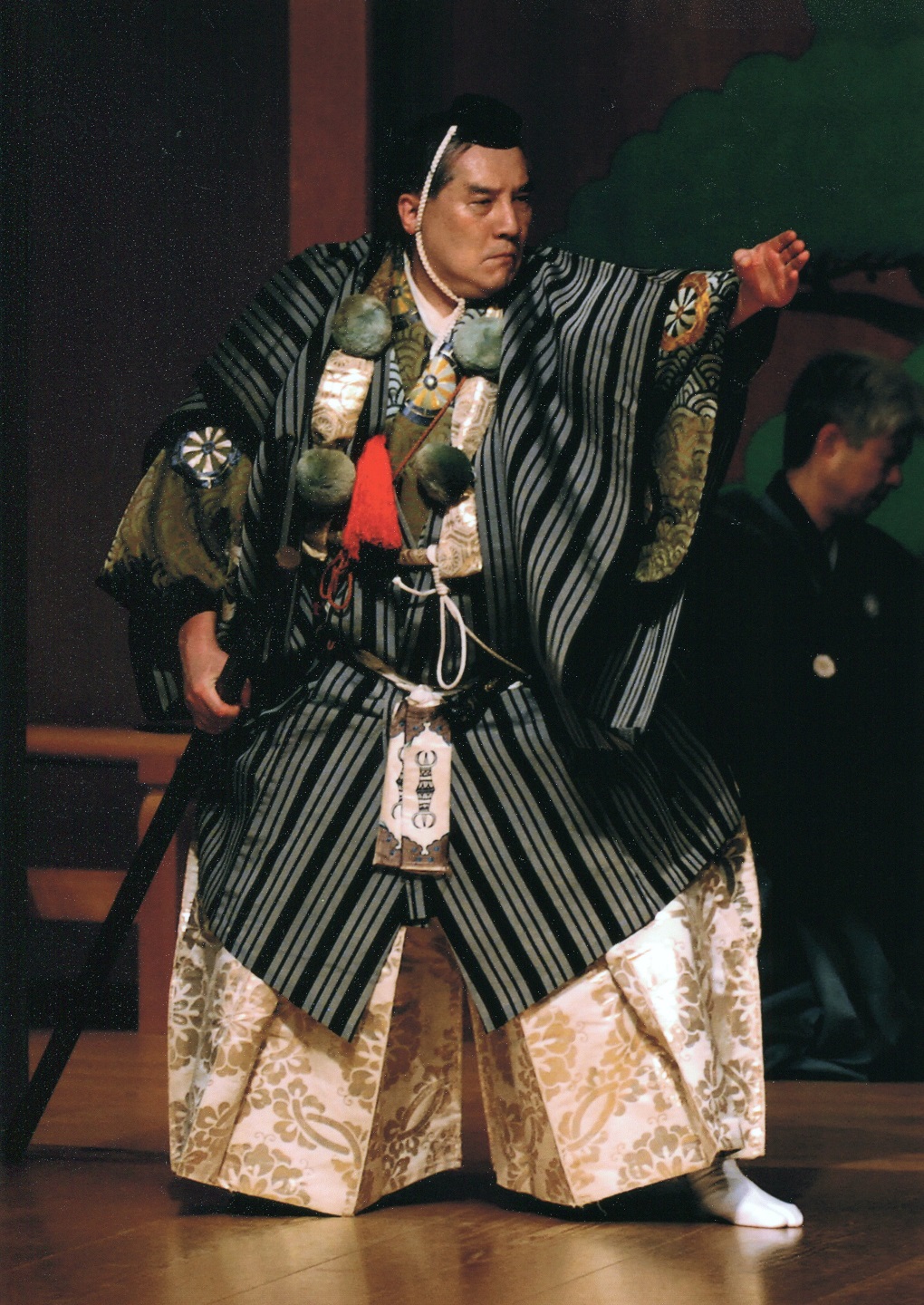

黒川能 ( 山形県 鶴岡市 )

鶴岡市の中心街から南へ約10kmの黒川集落にある春日神社*の神事能で、氏子(農民)によって継承されてきた。起源は諸説あり、9世紀後半に清和天皇が黒川を訪れた際に伝えられたとするものや、15世紀初めに後小松天皇の第三王子小川の宮が黒川に入り、その従者が伝えたとするものがあるが、いずれも口伝の域をでない。史料記録などはないもの...

写真提供:酒田市教育委員会

黒森歌舞伎 ( 山形県 酒田市 )

JR羽越本線酒田駅から南に10kmほどの酒田市黒森に伝わる農村歌舞伎。起源は不詳だが、江戸時代中期の享保年間(1716~1736年)ころからはじめられ、黒森日枝神社*の祭礼(旧暦の小正月)に合わせ、境内の常設の舞台で、毎年2月15日と17日に奉納上演される。演じるのはすべて「妻堂連中」*という地元住民。伝承演目は、現在、高田馬場十八番...

写真提供:一般社団法人 天童市観光物産協会

天童桜まつり ( 山形県 天童市 )

天童桜まつりは、毎年4月上旬から5月上旬にかけて開かれる祭りで、会期中は「人間将棋」「子ども将棋大会」「天童百面指し」「しだれ桜まつり」*「天童花駒踊りフェスティバル」などが市内各所で開催される。 メインイベントは、1956(昭和31)年から催されている「人間将棋」(4月第3土、日曜日)だ。当初は「将棋野試合」と呼ばれ、天...

写真提供:酒田市

酒田まつり(酒田山王祭) ( 山形県 酒田市 )

1609(慶長14)年に創始したとされる上・下日枝神社の例大祭「山王祭」*は、1976(昭和51)年の酒田大火からの復興と防災の願いを込め、1979(昭和54)年以降は「酒田まつり」として毎年5月19日~21日に開催している。 19日の宵祭りでは、2008(平成20)年から復活した高さ22.36mの立て山鉾に日没とともに明かりを灯し、中心街を巡行する...

米沢上杉まつり ( 山形県 米沢市 )

米沢上杉家*の家祖である上杉謙信を祀る上杉神社と、上杉鷹山、上杉景勝、直江兼続などを祀る松岬神社の春の例大祭に合わせ、米沢市を挙げての春の祭り。毎年4月29日~5月3日に開催される。第2次世界大戦前は「県社のまつり」あるいは「城下のまつり」といわれ、神輿渡御や武者行列などを行っていた。戦後、復興が進むなか、両神社の例大祭...

鶴岡市立加茂水族館(クラゲドリーム館) ( 山形県 鶴岡市 )

JR羽越本線鶴岡駅から西へ13km、湯野浜温泉の南約4km、日本海に面した海岸に立つ。前身となる水族館は昭和初期よりあったが、1964(昭和39)年から移転・新築し開館。経営的には厳しい時期もあったが、クラゲに特化した水族館を目指すこととし、2005(平成17)年にはクラゲの展示種類数が世界一の水族館となり、2012(平成24)年には世界記録...

本間美術館 ( 山形県 酒田市 )

JR羽越本線酒田駅の北西約500mにある。美術館は、2万m2の敷地内に、本館の京風建築の清遠閣と池泉回遊式庭園の鶴舞園、および美術展覧会場の新館からなる。清遠閣と鶴舞園は、酒田の豪商、大地主として知られた本間家*の4代光道が藩主酒井侯の領内巡検宿泊施設として別荘を造ったのがはじまり。 清遠閣は、茶室「六明廬」を備...

写真提供:公益財団法人 土門拳記念館

土門拳記念館 ( 山形県 酒田市 )

酒田市の中心街から南へ2km、飯森山公園内にある。酒田市出身の昭和を代表する写真家土門拳*の全作品7万点を収蔵している。代表作の『古寺巡礼』をはじめ『室生寺』『文楽』『ヒロシマ』『風貌』などが展示されている。谷口吉生の設計による記念館は、公園の緑を背景に遠く鳥海山を望み、人口池に突き出した短形状のシンプルなものだが、周...

肘折温泉 ( 山形県 大蔵村 )

JR山形新幹線の終着駅である新庄駅から南西へ約28km、カルデラ地形*の底を流れる銅山川のほとりに肘折温泉がある。そこから約1km離れた西の黄金(こがね)温泉、南の石抱(いしだき)温泉*と合わせ、肘折温泉郷と総称している。 肘折温泉の開湯には諸説があり、もっとも古い説では807(大同2)年ともいわれるが、1390(明徳元)年に月山...

滑川温泉 ( 山形県 米沢市 )

国道13号線の山形県と福島県の県境近くから県道、林道で約10km。東大巓(標高1,927m)の東北麓、標高850mほどのところにあり、前川の渓谷右岸にすっぽりとはまるように建つ一軒宿の温泉。開湯は1763(宝暦13)年。温泉に至る道は旧米沢街道の一部で、途中、旧道の小径に石畳も残されている。 静養、湯治向きの温泉で、家形山(いえがたや...

姥湯温泉 ( 山形県 米沢市 )

国道13号線の山形県と福島県の県境近くから県道、市道*で約14km。滑川温泉からは山道を4kmほどの一軒宿の温泉。吾妻山系の稜線に近い標高1,230mの深い渓谷の中にある。 温泉の周囲は切り立った黄褐色の断崖絶壁で、渓谷はガレ場を呈しており、その中を渓流が駆け下っている。断崖の上や渓谷の下流は、コメツガ・ブナ・ダケカンバなどの原...

写真提供:新庄市

神室山 ( 山形県 新庄市 / 山形県 金山町 / 秋田県 湯沢市 )

山形・秋田の県境にあり、栗駒国定公園の一角を占める。神室山(1,365m)を主峰に、黒森(1,057m)、水晶森(1,097m)、前神室山(1,342m)、天狗森(1,302m)、最高峰の小又山(1,367m)、火打岳(1,237m)などの山々が連なる。壮年期の隆起山塊で、多雪地帯で気候が厳しいことから、稜線は非対称に削ぎ落とされ、急峻な山容をみせる...

写真提供:寒河江市

葉山(村山) ( 山形県 村山市 / 山形県 寒河江市 )

村山市西端に位置し、北は大蔵村、南は寒河江市との境にあたる。麓の村山平野側からみると、連なる稜線と山容は馬蹄型になっており、火山であった面影を残す。山麓から山頂近くまでブナの原生林が見られ、県の天然記念物に指定されているトガクシショウマをはじめ、ドウダン、チングルマ、ハクサンシャクナゲ等の高山植物の群生地もある。山...

熊野大社 ( 山形県 南陽市 )

赤湯駅から北へ約5km、町並みを見下ろす丘の上にある。創建*の由緒は不明だが、8世紀にはすでに山岳信仰などの下地があった東北地方に熊野信仰*が浸透しつつあることを背景に、806(大同元)年に平城天皇の勅命により紀伊の熊野三山の神々が勧請され再建されたという。そののち、慈覚大師の天台系などの仏教宗派の影響を受けた古社である。...

上杉家廟所 ( 山形県 米沢市 )

JR米坂線西米沢駅から約1km、JR山形新幹線米沢駅からは約4kmの米沢市街の西部にある。上杉家*の初代謙信から12代斉定(なりさだ)までの歴代藩主の廟所。杉木立に囲まれた約2万m2の敷地に謙信の廟が中央に建ち、右側に奇数代の藩主、左側に偶数代の藩主の霊屋形式の廟が並んでいる。霊屋の前には家臣が寄進した燈籠群が整然と立...

写真提供:山形県

ベニバナ ( 山形県 山形市 / 山形県 天童市 / 山形県 寒河江市 / 山形県 上山市 )

キク科でアザミによく似た花をもち、古くから染料や口紅の原料として使用されていた。原産地は未詳だが、中近東だとされている。日本にはすでに3世紀には伝来していたといわれ、万葉集*にも「久礼奈為」、「呉藍」などとして詠み込まれており、10世紀後半に編纂された「和名類聚抄」には「紅藍」*の記載がある。 山形での栽培が始まった...

写真提供:南陽市観光協会

烏帽子山公園のサクラ ( 山形県 南陽市 )

JR山形新幹線赤湯温泉駅から東へ約1.4km、赤湯温泉の裏手にあり、烏帽子山八幡宮*の社域が公園になっている。桜の名所で、米沢(置賜)盆地をはじめ吾妻、飯豊、朝日連峰の好展望地である。 この公園は1875(明治11)年に温泉客向けにサクラなどの花木を植えたのが始まりである。その後、町が2度の大火に遭うなどして公園の拡張事業は困...

写真提供:村山市

山形板そば ( 山形県 村山市 )

そば自体は、日本においても他の雑穀として混ぜ粥状にしたり、餅状にしたそばがきにしたりして、古代から食されてきた。現在の細長い麺の形になったのは、江戸初期の頃に「そば切り」が考案されたからだといわれている。その後、各地でその風土や文化に合わせ、そばの打ち方、つなぎ、出汁、付け合わせ、食べ方、そして、それに応じた器など...

芋煮会 ( 山形県 全県 )

芋煮会は、河原で天高く晴れわたった秋の空のもと、サトイモ*、牛肉、コンニャク、ネギなどをしょうゆベースの出汁で煮て食べる行事。日本海岸側の庄内地方では牛肉のかわりに豚肉を使用し、うまみを出すために酒粕をいれ味噌仕立てで煮るなど、山形県内においても材料や出汁の違いは見られる。 起源は諸説あるが、 もっとも代表的なもの...

写真提供:公益財団法人 致道博物館

致道博物館 ( 山形県 鶴岡市 )

JR羽越本線鶴岡駅から南西に約2km、鶴岡公園の西にある。致道博物館は1950(昭和25)年、旧庄内藩主*酒井家が土地建物および伝来の文化財などを寄付し、開設された。現在は、庄内藩第11代藩主酒井忠発の隠居所であった御隠殿(ごいんでん)を中心に、明治前期に建設された旧西田川郡役所、旧鶴岡警察署庁舎、田麦俣の多層民家旧渋谷家住宅が...

山五十川の玉スギ ( 山形県 鶴岡市 )

JR羽越本線五十川駅から五十川沿いに6kmほど山間に入り、支流の温俣川がつくる沢の斜面にある熊野神社の境内に立つ。樹高36.8m、根元幹囲が22.2m、目通幹囲11.4mの杉の巨木で半球状の樹冠を有し、姿が良いことから、この名がついたという。樹齢は1,500年くらいといわれているが、樹勢は旺盛で太い根幹は斜面をしっかりつかみ、一部は地表に露...

写真提供:最上町教育委員会

旧有路家住宅(封人の家) ( 山形県 最上町 )

JR陸羽東線堺田駅の北東400m、国道47号に面している。雪の多い東北地方によくみられる広間型*と呼ばれる造りの約81坪の民家。築300年以上といわれ、松尾芭蕉*が「おくのほそ道」*の旅で宿泊したとされる唯一の現存する家である。 芭蕉は雨に降り込まれ、この家に1689(元禄2)年5月15日から17日(新暦では7月1日から3日)まで滞在した...

旧致道館 ( 山形県 鶴岡市 )

JR羽越本線鶴岡駅から南へ約2km、鶴岡公園の東南、鶴岡市役所前に位置する。致道館は庄内藩*酒井家第9代藩主酒井忠徳が藩制の緩みから武士の風紀の退廃を案じ、学問により正すことを目指し、1805(文化2)年に創設した庄内藩の藩校。致道館の名称は、論語の「君子學以致其道(君子学ンデ以テソノ道ヲ致ス)」による。当初は鶴ケ岡城の城外に...

写真提供:鶴岡市役所

松ヶ岡開墾場 ( 山形県 鶴岡市 )

JR羽越本線鶴岡駅から南東約8kmにある。譜代大名・酒井氏を藩主とする庄内藩は、江戸時代末期、江戸市中取締まり役を担い治安を守っていた。1867(慶應3)年、幕命により江戸の薩摩藩焼き討ちを決行したことをきっかけに、翌年、鳥羽・伏見の戦いが起こり、戊辰戦争が始まる。庄内藩は会津藩らとともに新政府軍と戦ったが、会津藩が破れ、最...

写真提供:尾瀬檜枝岐温泉観光協会

燧ヶ岳 ( 福島県 檜枝岐村 )

尾瀬沼の北にそびえる山で、尾瀬ヶ原・尾瀬沼の原型をつくり出した火山である。花崗岩を基盤として北は成層火山、南は小さい火口湖を抱く鐘状火山の様相を示しており、山頂は三角点のある爼嵓(まないたぐら)、最高峰(標高2,356m)の柴安嵓(しばやすぐら)、ミノブチ岳、赤ナグレ岳、御池岳の5峰からなっている。 登山道はブナ・オオシ...

写真提供:尾瀬檜枝岐温泉観光協会

会津駒ケ岳 ( 福島県 檜枝岐村 )

檜枝岐村の北西にある会津駒ケ岳*は標高2,133m。隆起平原が浸食されて生成された山なので、麓から尾根に向かい急坂が続くが、山頂部や尾根筋は平たん部も多く残されている。雪解け後には山頂付近に駒ノ大池が現れ、中門岳に伸びる稜線には池塘が点在し、7月上~中旬にかけハクサンコザクラなどの高山植物が咲く。頂上付近には北方的なオオシ...

写真提供:尾瀬檜枝岐温泉観光協会

三条ノ滝 ( 福島県 檜枝岐村 )

平滑ノ滝の約1km下流にある。檜枝岐側の御池からは上田代、兎田代分岐を経て展望台まで7kmあまり。尾瀬ケ原を流れるヨッピ川、沼尻川などを集めた只見川の上流にある。豊富な水を、高さ100m、幅30mで一気に落とし込む豪壮な滝である。水量が減少する時期には三筋に分かれて落下するのでこの名がある。滝は登山道から少し下ったところにある展...

桧原湖 ( 福島県 北塩原村 )

猪苗代湖の北、会津若松の市街の北東に聳える磐梯山の北麓には、磐梯高原あるいは裏磐梯と呼ばれる高原地帯におよそ300の湖沼群が点在する。そのなかで最大の湖が、周囲約37.5kmの桧原湖で、水面標高は819m、最大深度は約31m。湖岸線は複雑に入り組み、南北約18km、東西約1kmの細長い形をしている。1888(明治21)年の噴火*によって磐梯山の...

小野川湖 ( 福島県 北塩原村 )

猪苗代湖の北、会津若松の市街の北東に聳える磐梯山の北麓には、磐梯高原あるいは裏磐梯と呼ばれる高原地帯におよそ300の湖沼群が点在する。そのなかで3番目の大きさの湖が小野川湖である。東側に桧原湖、西側に秋元湖があり、水面標高794m、周囲約9.8km、最大深度約22m、北東から南西に約4kmと細長い形をしている。 小野川湖は、1888(明...

秋元湖 ( 福島県 北塩原村 )

猪苗代湖の北、会津若松の市街の北東に聳える磐梯山の北麓には、磐梯高原あるいは裏磐梯と呼ばれる高原地帯におよそ300の湖沼群が点在する。そのなかで秋元湖は周囲約19.8kmと2番目の大きさの湖。水面標高736m、最大深度約34mで東西に細長い形をしている。秋元湖は、1888(明治21)年の噴火*で小磐梯という磐梯山の北側の山が山体崩壊し、吾...

写真提供:福島市商工観光部観光交流推進室

吾妻連峰 ( 福島県 北塩原村 / 山形県 米沢市 )

福島市の西部から山形県境に広がる山塊で、最高峰2,035mの西吾妻山(にしあづまやま)をもつ西吾妻と、東大巓などの中吾妻、いまだに噴煙をあげる一切経山(いつさいきようざん)を含む東吾妻に大別され、火山群としても東吾妻火山、中吾妻火山、西吾妻火山の3つにくくることができ、東西20km、南北12kmの200km2を超える広大な面...

雄国沼湿原 ( 福島県 北塩原村 )

磐梯山の西にそびえる猫魔ガ岳(標高1,404m)・厩岳山(同1,261m)・古城ガ峰(同1,288m)・雄国山(同1,271m)など、猫魔火山の外輪山に囲まれて雄国沼*があり、沼の西岸から南岸にかけては、周囲の山からの流水、湧水によって、排水の悪い緩傾斜に谷湿原が発達している。これが雄国沼湿原である。とくに南岸は水辺から500~600mの幅で広が...

五色沼 ( 福島県 北塩原村 )

桧原湖南端のバス停磐梯高原駅から秋元湖寄りの裏磐梯ビジターセンター*(バス停五色沼入口)までの3.6kmの探勝路周辺に散在する大小30余りの沼を総称して五色沼湖沼群という。探勝路からは10数個の湖沼が観察できる。 この湖沼群は1888(明治21)年の噴火*で磐梯山北側の山、小磐梯の山体崩壊により、岩屑雪崩が生じ、長瀬川とその支流...

写真提供:一般社団法人 福島市観光コンベンション協会

花見山公園 ( 福島県 福島市 )

JR東北本線・東北新幹線福島駅から東南へ直線距離で約3.4km、標高180mほどの山を花木で埋め尽くした個人所有の公園。 この公園は、1935(昭和10)年ごろから山の所有者である阿部家が開墾し、出荷用の花卉(かき)生産のためにウメやサクラなどの花木を植えたことに始まる。その後も家族で営々と花木を植え育て続け、山全体が花の山となっ...

写真提供:高湯温泉観光協会

高湯温泉 ( 福島県 福島市 )

JR東北本線・東北新幹線福島駅から西へ約16km、吾妻山の北東山腹、標高750mにあり、磐梯吾妻スカイライン北入口にあたる。9つの源泉を引き湯した6軒ほどの旅館が、道路沿いに緑に埋もれるように点在する。 開湯は江戸時代初期慶長年間(1596~1615年)*といわれ、古くから湯治場として知られてきた。現在も自然湧出している源泉をアカマ...

慧日寺跡 ( 福島県 磐梯町 )

JR磐越西線磐梯町駅北約1.5km、磐梯山へ連なる山並みの山裾にある。平安時代初期に徳一*が開いた慧日寺は、江戸後期の『新編会津風土記』によると、「徳一當寺ニスミセシヨリ以來相續テ寺門益繁榮シ子院モ三千八百坊ニ及ヒ數里ノ間ハ堂塔軒ヲ比シ」たという。徳一は南都仏教の法相宗の出身だが、同寺は山岳信仰と密接な関係があり、磐梯山を...

写真提供:白河市役所

白河関跡 ( 福島県 白河市 )

白河関跡は、JR東北本線白河駅から南へ約12kmの山間に位置している。栃木県境からは約3km北の地点に、南北約300m、東西250mほどの小高い丘があり、丘の上にはこんもりとした木立の中に白河神社が鎮座し、周囲には中世に城館として使われた際のものと考えられる空堀や土塁がみられる。 古代の白河は、陸奥国の南端に位置し、南側は下野国・...

写真提供:白河市役所

小峰城 ( 福島県 白河市 )

JR東北本線白河駅の北側約500mに位置する。小峰ヶ岡と呼ばれる標高約370m、東西約450m、南北約80mの丘陵を利用した悌郭式平山城(ていかくしきひらやまじろ)である。丘陵の西端に本丸を設け、本丸の東側と南側に二之丸や三之丸などの曲輪を階段状に配置する。曲輪の周囲には石垣や堀が設けられ、全体としては五角形のような形状をした城郭...

写真提供:白河市役所

南湖公園 ( 福島県 白河市 )

南湖公園は、JR東北本線白河駅の南2.5kmにある。南湖は、天明の飢饉ののち、白河藩主松平定信*が1801(享和元)年に完成させた周囲約2kmの湖で、湖畔にサクラ・カエデ・マツなどを植え、「士民共楽」という理念のもと身分を問わず親しめる場所とした。文化年間(1804~1818年)には、「関の湖」、「共楽亭」、「千代松原」など南湖十七景*...

二本松城跡(福島県立霞ヶ城公園) ( 福島県 二本松市 )

JR東北本線二本松駅の北約2km、安達太良山系の裾野に位置する白旗ケ峰(標高345m)の頂上から麓にかけて城跡が残っている。霞ヶ城とも呼ばれる。南・西・北は丘陵に囲まれ、東に向け少し開けた地形となっている。 1414(応永21)年に奥州管領畠山国氏の孫満泰が、この地を本拠地としたのが始まりとされ、1586(天正14)年まで畠山氏の居城...

写真提供:南会津町

田代山湿原 ( 福島県 南会津町 )

田代山は福島県南部、栃木県境にある標高1,926mの山で、台地状の頂上部に湿原が広がる。田代山は数百万年前に生成された火砕流台地*といわれている。台地面は南西から北東に向け長い楕円形をしており、その直径は長い方が約800m、短い方が約350mである。 湿原の標高は約1,920~1,970mであり、北東方向に緩く傾いた傾斜湿原となっている。...

写真提供:南会津町

田島衹園祭 ( 福島県 南会津町 )

会津鉄道会津田島駅から北へ約500mにある田出宇賀(たでうが)*、熊野両神社の例大祭で、毎年7月22日、23日、24日の3日間開催される。 田島衹園祭の淵源については、この地方が文治年間(1185~1190年)頃から下野に本拠地を置く長沼氏の支配下に入り、その長沼氏の守護神が牛頭天王(衹園信仰)だったため居城の鴫山城の守護神として祀...

前沢の町並み ( 福島県 南会津町 )

会津鉄道会津高原尾瀬口駅から国道352号線を西に向かって約22kmのところにある。前沢集落は、現在の金山町横田(JR只見線会津横田駅付近)に本拠地があった山内氏勝が1590(天正18)年に伊達政宗勢との戦い敗れ越後に去ったのに伴い、その家臣であった小勝入道沢西が文禄年間(1592~1595年)にこの地に移り住んだのが始まりという。このため...

写真提供:尾瀬檜枝岐温泉観光協会

檜枝岐歌舞伎 ( 福島県 檜枝岐村 )

檜枝岐での歌舞伎興行は、1743(寛保3)年に購入された浄瑠璃本が残されており、1810(文化7)年の絵図に舞台が描き込まれ、1846(弘化3)年に歌舞伎衣装の借用の記録があるため、江戸後期から盛んになったとされる。現在も、地元民が伝統を継承するため「千葉之家花駒座」*の名で伝承、上演活動を行っている。 檜枝岐の舞台での歌舞伎...

写真提供:南会津町

木賊温泉 ( 福島県 南会津町 )

会津鉄道会津高原尾瀬口駅から桧枝岐方面に向かい約30km、西根川の渓谷に数軒の宿泊施設*と共同浴場がある。標高は900mほどあり、湯治のほか渓流釣り、登山基地として利用されている。 共同浴場の露天「岩風呂」*は、道路面から急坂の小道を西根川の渓流に下った河原にへばりつくようにある。湯船は2つあり、大きな岩盤をくり抜いて造っ...

写真提供:南会津町

駒止湿原 ( 福島県 昭和村 / 福島県 南会津町 )

会津鉄道会津田島駅から国道289号線で西へ約10kmの針生地区から町道に入り、さらに北西に7kmほど進むと、福島県大沼郡と南会津郡の郡境が接する分水嶺地域に広がっている。標高1,135mの駒止峠の北側一帯の沢には寒地性の低層・中間・高層の3段階の湿原群*が発達し、学術的に貴重なものとされている。国の天然記念物指定保護区域で面積はおよ...

磐梯山 ( 福島県 猪苗代町 / 福島県 磐梯町 / 福島県 北塩原村 )

福島県の中央部、猪苗代湖の北に位置する磐梯山*は、主峰の大磐梯(標高1,816m)、櫛ガ峰(標高1,636m)、赤埴山(標高1,430m)の3つの山体から成る成層火山。山頂部では櫛ヶ峰、赤埴山そして大磐梯に囲まれた標高約1,400mのところに、長径500mほどの低地沼ノ平を抱える。 磐梯山の火山活動の歴史は、約70万年前から開始されたと思われ、...

写真提供:二本松市観光連盟

安達太良連峰 ( 福島県 二本松市 / 福島県 猪苗代町 )

二本松市街の西約15kmに位置する安達太良連峰は、吾妻山と土湯峠で分かれて南へ9kmにわたって延びる火山連峰である。乳首山と呼ばれる標高1,700mの安達太良山*を主峰に、南端の和尚山(標高1,601m)、主峰から北に向かって鉄山(標高1,709m)、箕輪山(標高1,728m)、鬼面山(標高1,482m)など200~500mの円錐形をした火山が連なり、主峰の...

写真提供:国指定重要文化財 天鏡閣

天鏡閣 ( 福島県 猪苗代町 )

猪苗代湖の北西岸、長浜を見下ろす丘陵に立つ故有栖川宮威仁親王の旧別邸で、八角塔屋(展望室)付ルネッサンス様式風の和洋折衷の2階建洋館。1908(明治41)年の建築。建物の規模は建築面積492m2 、延床面積927m2 、総高17.9mである。皇太子であった嘉仁親王(のちの大正天皇)が「天鏡閣」と命名*した。 各部屋...

只見川 ( 福島県 只見町 / 福島県 檜枝岐村 / 福島県 三島町 / 福島県 柳津町 / 福島県 会津坂下町 )

福島・群馬県境の尾瀬沼、尾瀬ヶ原に源を発し、山間部を一旦北に流れ、福島県西部では北東に向かい、途中伊南川、野尻川などを合わせ、喜多方市で猪苗代湖から来る日橋川と合流して阿賀川となる全長137kmの川。阿賀川は新潟県に入ると阿賀野川と名を変え日本海に注ぐ。 只見川の上・中流部は深い山間部で上流部の只見町までの 50kmは会津...

写真提供:相馬野馬追執行委員会

相馬野馬追 ( 福島県 相馬市 / 福島県 南相馬市 )

「相馬流れ山、習いたかござれ。五月中申(なかのさる)、アノサお野馬追」と民謡「相馬流れ山」にうたわれる相馬地方最大の相馬野馬追は、現在は7月の最終土、日、月曜日に行われる。 起源は平将門*が野馬を狩って妙見宮に献じていたという故事によるといわれ、将門の末裔と伝えられる相馬氏が、1323(元亨3)年に、すでに源頼朝から所領と...

写真提供:相馬市ホームページ

相馬民謡全国大会 ( 福島県 相馬市 )

毎年秋に、相馬民謡振興会、相馬市の主催のもと開催されている。 相馬地方の民謡は、藩主相馬氏の影響を受けた勇壮なものと、民謡本来の農民の生活に根ざしたものに分けられる。野馬追の騎馬武者が唄う『相馬流れ山』が前者の代表なら、後者には明るい『相馬盆唄』、哀調を帯びた『新相馬節』がある。関東・東北両方の影響を受け、それを...

須賀川松明あかし ( 福島県 須賀川市 )

JR東北本線須賀川駅から南へ約1.2kmの中心街松明通りと隣接する翠ケ丘公園*を中心に、毎年11月第2土曜日に開催される火祭り。 由来について現在は、この地を文安年間(1444~1449年)から統治していた須賀川二階堂氏(行光の系統)の居城須賀川城が、1589(天正17)年、伊達政宗に攻め落とされた際の故事による。江戸後期の『白河風土記...

猪苗代湖 ( 福島県 郡山市 / 福島県 猪苗代町 / 福島県 会津若松市 )

福島県のほぼ中央部にあり、日本第4位の面積(103.3km2)をもつ淡水湖*で「天鏡湖」とも呼ばれる。磐梯山の麓のおだやかな湖面には、小さな岬や湾入はあるが大きな屈曲はなく、形は卵形に近い。湖に長瀬川が流入する北東部から北岸一帯がやや開けるほかは、山が湖岸に迫っている。北西部から流れ出る日橋川(にっぱしがわ)の水...

うねめまつり ( 福島県 郡山市 )

毎年8月第1木・金・土の3日間開催される。初日は、市内片平町のうねめ神社で開催される「采女供養祭」や市内西部プラザでは「ちびっこうねめまつり」が実施される。2日目・3日目は郡山駅前で「ミスうねめパレード」や学校や市民団体による「パフォーマンスステージ」、「商店街イベント」などが開催され、多くの市民が訪れる。祭のメインイ...

写真提供:(一社)喜多方観光物産協会

喜多方蔵のまち並み ( 福島県 喜多方市 )

喜多方市は会津盆地の北部に位置し、豊かな地下水に恵まれ良質な米の産地で、近世以降、酒・味噌・醤油などの醸造業が盛んであった。さらに、漆器などの産地でもあり、定期市が開かれ物産の集散地として栄えた。このため市の中心部を南北に流れる田付川両岸の中心街から山間に至るまで粗(あら)壁・白壁・黒漆喰(しつくい)・煉瓦造などの...

写真提供:喜多方市山都総合支所

山都そば ( 福島県 喜多方市 )

JR磐越西線山都駅から北西へ約10km、喜多方市山都町の山懐に入った宮古地区*は古くから良質なソバの産地として知られていた。この良質なソバを活用し、1984(昭和59)年から当時の山都町商工会の主導により「むらおこし」としてブランド化に取り組んだのが「山都そば」である。* 「山都そば」の特色は、製粉の歩溜まりを約70%とし甘皮...

写真提供:(一社)喜多方観光物産協会

喜多方ラーメン ( 福島県 喜多方市 )

喜多方には良質な水*があり、優良な米作りの地域であることから、古くから酒・味噌・醤油などの醸造業が栄えてきた。喜多方ラーメンは、その良質な水によって麺が作られ、茹でられ、伝統の醤油・味噌などによってラーメンスープの味のベースが作られている。麺の特徴はコシが強い「熟成多加水麺」*の平打ち麺を多くの店が使用している。ス...

写真提供:一般財団法人会津若松観光ビューロー

若松城(鶴ヶ城) ( 福島県 会津若松市 )

会津若松駅の南2km、市街地の南にある。芦名直盛*が1384(至徳元)年に築城し、1593(文禄2)年蒲生氏郷*が東日本で初めて水堀や天守閣を備えた本格的な近代城郭を築き「鶴ヶ城」と命名した。東西約2km、南北約1.5kmの外郭と7層の天守閣*をもち、鶴ケ城の名にふさわしい広壮かつ優美な城郭であったという。 藩政時代は会津松平氏*二十...

写真提供:一般財団法人会津若松観光ビューロー

御薬園(会津松平氏庭園) ( 福島県 会津若松市 )

鶴ケ城の北東1.3kmにある。中世に会津地方を支配していた芦名氏がこの地を霊地として別荘としたが、その後の戦乱で放置された。 会津に入部した会津松平家*初代藩主の保科正之が改めて庭園の整備を行ったといわれている。さらに2代藩主保科正経が貧民救済のため、1670(寛文10)年に園内に薬草園を設け、3代藩主松平正容が引き継ぎ、庭園...

写真提供:會津藩校日新館

日新館 ( 福島県 会津若松市 )

JR磐越西線広田駅から東北に約1.4km、江戸期の会津藩の藩校であった日新館を1987(昭和62)年に復元したもので、会津若松市街を見下す高塚山にある。かつての藩校*があった場所は鶴ヶ城の西出丸(馬場郭)濠端の米代(よねだい)であるが、現在、その場所には日新館天文台跡を残すのみである。日新館は白虎隊の出身校としても知られる。 ...

大内宿 ( 福島県 下郷町 )

会津鉄道湯野上温泉駅から北西3.5km、山間にある会津西街道*の旧宿場。会津西街道は会津藩の廻米*を江戸に送るルートであり、会津盆地との間に標高900mの大内峠があるため、大内宿は荷駄の中継・宿泊地として重用された。1884(明治17)年に大川沿いの国道121号線が開通するまで繁栄した。 現在でも、水路が両端を走る街道沿いに約30戸...

白水阿弥陀堂 ( 福島県 いわき市 )

JR常磐線内郷駅の西へ約2km、経塚山に三方を囲まれ、南に白水川を望んで建つ。阿弥陀堂の前と左右には大きな池が囲い、浄土庭園が広がる。浄土庭園の中島には北岸の阿弥陀堂に渡るため、南北二本の橋が架けられている。 藤原清衡の養娘徳姫(のちに徳尼)が、夫で「海道平氏」と称した岩城則道を弔うため1160(永暦元)年に建てたものと伝...

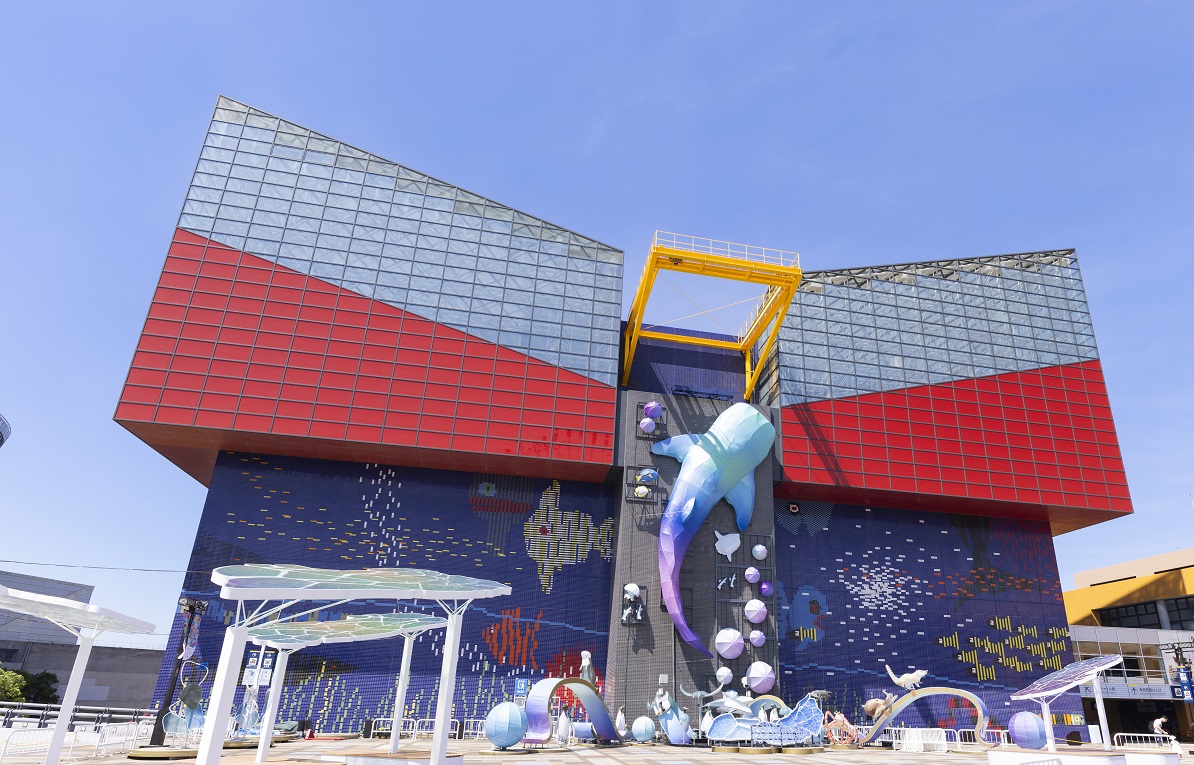

写真提供:環境水族館アクアマリンふくしま

環境水族館アクアマリンふくしま(ふくしま海洋科学館) ( 福島県 いわき市 )

JR常磐線泉駅から東へ約5kmの所にある。2000(平成12)年に開館し、2011(平成23)年には東日本大震災での被災もあったが、復旧、再オープンした。建物はガラスで覆われ、光や風を取り込む構造になっているのが特徴的で、小名浜港の人工的な風景と対比しつつ海の雄大さと自然を感じさせるような設計になっている。 水族館としてのテーマは...

写真提供:南会津町

南会津のそば畑 ( 福島県 南会津町 / 福島県 下郷町 )

南会津地方は、昼夜の寒暖の差が大きく水はけの良い土壌など、ソバ栽培の適地が多く、福島県のなかでも、猪苗代、喜多方に並んでソバの栽培が盛んである。なかでも下郷町の猿楽台地と南会津町の会津高原たかつえのソバ畑は、会津の山々に四方を囲まれながら大規模な栽培地が広がる。 下郷町南西部、会津鉄道養鱒公園駅から南東へ約3kmにあ...

写真提供:湯川村教育委員会

勝常寺 ( 福島県 湯川村 )

JR磐越西線会津若松駅から国道121号線経由で北西に約10km、田園風景が広がる湯川村のこんもりとした木立の中に勝常寺はある。 寺伝によれば、810(弘仁元)年に慧日寺の開祖でもある徳一*が開創したといわれている。中世には一時衰退したが、仁和寺の僧玄海が再興し、会津を支配していた芦名氏の庇護をうけ、七堂伽藍が備わり100ヶ寺ほど...

恵隆寺(立木千手観音) ( 福島県 会津坂下町 )

恵隆寺は、JR只見線塔寺駅から東へ1.5km、会津坂下駅からは北西に約3kmの微高地に建つ。「立木千手観音」は恵隆寺の本尊で、観音堂*に納めれている。恵隆寺の起源は、欽明天皇のころ(540年ごろ)、2.5kmほど西北にある高寺山遺跡の場所に梁国の僧青岩によって開かれ一時は隆盛を誇ったが、慧日寺(磐梯町)との戦いに敗れ荒廃し、1190(建...

写真提供:金山町観光物産協会

沼沢湖 ( 福島県 金山町 )

JR只見線早戸駅から只見川を渡り、つづら折りを登って約5kmのところにある。湖面標高474m、周囲7.5km、最大水深96mの透明度の高いカルデラ(火口)湖である。沼沢火山は11万年前から活動が始まったといわれているが、このカルデラ湖が生成されたのは約5600万年前の噴火活動によるものとされている。 周囲の外輪山は林野庁の自然観察教育林...

願成寺(会津大仏) ( 福島県 喜多方市 )

JR磐越西線喜多方駅の北6kmほどのところにある。願成寺の始まりは法然の高弟で浄土宗多念義派の祖隆寛が法難に遭い、奥州に配流となったが、途中相模国で遷化したため、1227(嘉禄3)年に意を受けた法弟の實成が遺骨を配所があった加納松原(現在地の南方)に葬り、一宇を建立したことによる。このため、同寺では隆寛を開山、實成を創立とし...

筑波山神社 ( 茨城県 つくば市 )

筑波山の中腹、老杉に包まれた境内に大きな鈴が印象的な拝殿をはじめ境内社が並ぶ。本殿は男体山と女体山の山頂付近にある祠で古代の山岳信仰を今も伝えており、2峰寄り添う姿は男女陰陽・夫婦和合の神にふさわしい。 延喜式内名神大社に数えられた格式ある社だが、平安時代に僧徳一*によって知足院中禅寺が開かれ、筑波の神は筑波両大権...

写真提供:ミュージアムパーク茨城県自然博物館

ミュージアムパーク茨城県自然博物館 ( 茨城県 坂東市 )

1994(平成6)年に「茨城の風土に根ざした自然に関する総合的な社会教育機関」として「過去に学び、現在を識り、未来を測る」ことを基本理念に、茨城県最大の自然環境保全地域である菅生沼*の西岸に開設された。16.4万m2という広い敷地ではあるが、隣接する菅生沼との一体的な景観を意図して博物館の建物・施設は設計されている...

写真提供:大子町観光協会

袋田の滝 ( 茨城県 大子町 )

福島県から茨城県へと流れる久慈川*の支流滝川にかかる滝。滝は4段から成り、高さ120m、幅73m。成因は、1,500万年前に形成された火山角礫岩層の硬い岩石に対し、滝の上下が浸食されやすい凝灰質の砂岩や頁岩だったため、硬質の火山岩が残り、節理と断層面が浸食され段差が生まれたと、考えられている。滝の途中に四本の大きな節理があり、4...

古河公方公園(古河総合公園) ( 茨城県 古河市 )

JR東北本線古河駅より南へ約2km、渡良瀬川の東岸にある。 1972(昭和47)年に「古河公方館跡*を中心に残されている美しい自然を保存し市民のレクリエーションの場所」とするという構想案がまとまり、1975(昭和50)年、古河総合公園として、一部開園。その後、桃林*、大賀ハスの移植、御所沼の復元*や管理棟・カフェテラスなどの整備を...

写真提供:古河市役所

古河堤灯竿もみまつり ( 茨城県 古河市 )

毎年12月の第一土曜日、JR宇都宮線古河駅前に高さ約10mの矢来を組んだ会場を設け、市内の自治会などのグループがそれぞれ20m近い竹竿の先に提灯をつけ集まり、激しく揉み合い相手の提灯の火を消し合う祭り。 この祭りの起源は、江戸時代は古河藩領であった野木神社(現在は栃木県野木町)*の神官が、神鉾を奉じ11月27日から神領である八...

楽法寺(雨引観音) ( 茨城県 桜川市 )

坂東三十三ケ所第24番札所。加波山の尾根続きになる雨引山の中腹斜面に真壁城の薬医門を移築した黒門をはじめ、仁王門*、本堂、鐘楼堂、多宝塔、本坊、客殿など多数の堂宇が甍を並べ、仁王門の脇には城郭を思わせる大石垣がそびえる荘厳な寺である。 587(用明天皇2)年中国の帰化僧法輪独守の創建と伝え、その後、勅願寺として朝廷や真...

真壁の町並み ( 茨城県 桜川市 )

つくば市の北にあり、町並みの東側に足尾山と加波山(かばさん)、南側には筑波山が見られる。真壁*は、律令期(7世紀後半~10世紀)から国府(現・石岡市)と東山道をつなぐ要衝の地にあり、中世には真壁氏の支配のもと城下町が形成され、近世には、笠間藩の陣屋を中心に木綿などの物産の集散地として栄えた。このため、真壁の町並みの特徴...

写真提供:鹿島神宮

鹿島神宮祭頭祭 ( 茨城県 鹿嶋市 )

祭頭祭は毎年、3月9日に執り行われる*。起源は、奈良時代あるいは平安時代ともいわれているが、近世までは、その囃し言葉*から窺えるように「五穀豊穣」を主に祈る祭りであったり、神仏習合の影響を受け、釈迦入滅の「常楽会」(涅槃会)ともされ、幕末までは鹿島神宮と神宮寺*が習合して執り行っていた。昭和初期には、軍国化の時流の中...

弘道館 ( 茨城県 水戸市 )

1841(天保12)年、徳川斉昭*が当時、内憂外患だった時勢に対応するために水戸城三の丸に創設*した藩校。ここで尊王攘夷運動に活躍した人材が育成された。『弘道館記』に示されたごとく神儒合一・文武不岐・学問事業の一致を目的に水戸学*の振興・尊王攘夷論が展開された。儒学・武道のほかにも医・薬・天文・地理などの実学も重んじられ...

写真提供:茨城県土木部都市整備課

偕楽園 ( 茨城県 水戸市 )

水戸駅の西方に広がる都市公園で、梅の公園としても知られ、金沢の兼六園、岡山の後楽園とともに日本三名園の一つに数えられる。本園と拡張部と合わせ、面積58万m2におよぶ広大な公園*である。本園は1842(天保13)年、徳川斉昭*が造園し、藩主1人が楽しむものではなく、領民と偕(とも)に楽しむという意味から「偕楽園」と名付...

霞ヶ浦 ( 茨城県 行方市 / 茨城県 土浦市 / 茨城県 他 )