根津神社

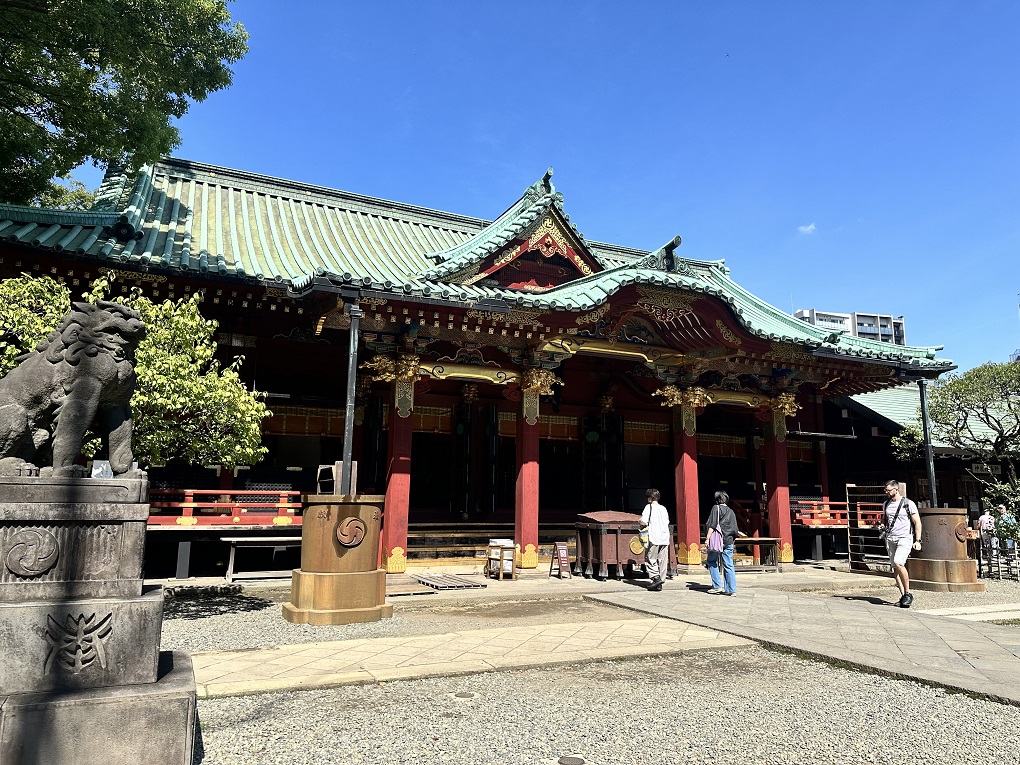

東京メトロ根津駅の北西にある古社。同社の草創*1については不詳であるが、「御府内備考続篇」の由緒書によれば、中世には「駒込惣鎮守にて千駄木村に鎮座有之」とされる。ただ、「太田道灌の再興有之候とも云。万治年中(1658~1661年)頃迄別当も無之」と管理するものもいない状況だったとされる。その後、地元民が力を合わせ社祠などを整え、やがて近接する徳川綱重(甲府宰相で3代将軍家光の三男)家の屋敷守護の神社となり、その子綱豊(のちの6代将軍家宣)の産土_*2となった。5代将軍徳川綱吉が1705(宝永2)年に綱豊(家宣)を養嗣子に迎えたことにより、同社は将軍家から重きを置かれるようになり、現在地である甲府宰相家の屋敷地が献納され、1706(宝永3)年には権現造の現在の社殿が造営されて遷座した。一部戦災で破損したが、1959(昭和34)に修復工事が完了。現在も宝永年間に造営された本殿・拝殿・幣殿*3・唐門などが遺されている。近世までは神仏習合の霊地で、祭神は素盞烏尊(本地:十一面観音菩薩)、山王大権現(本地:薬師如来)、八幡大菩薩(本地:阿弥陀如来)を祀り、根津三社大権現と呼ばれていたが、明治の神仏分離で根津神社となった。

4月には「つつじまつり」があり、9月21日が例大祭となっている。また、10月中旬の「根津・千駄木下町まつり」では、境内がメイン会場となっている。

4月には「つつじまつり」があり、9月21日が例大祭となっている。また、10月中旬の「根津・千駄木下町まつり」では、境内がメイン会場となっている。

みどころ

同社のみどころは、1706(宝永3)年に造営された権現造の本殿、唐門、拝殿、幣殿などであることはもちろんのことだが、都心にありながら約2万3,000m2に及ぶ境内は緑も多く、四季折々の草花も美しい。とりわけ100種3,000株のツツジは見事だ。4月には「つつじまつり」も催され、「つつじ苑」にも入苑することができる。江戸後期の「江戸名所図会」でも境内は「假山(つきやま)泉水等をかまへ、草木の花、四季を逐(お)うて絶えず、實(まこと)に遊觀の地なり」としている。さらに同書では「門前には、貸食店(りょうりや)簷(軒)をならべて詣人を憩はしめ、酣歌(かんか=酒、歌を楽しむ)の聲(こえ)間斷なし。」としており、いかに貴庶を問わず多くの参詣客を集め、賑わっていたかを記している。

補足情報

*1 草創:社伝では日本武尊(やまとたけるのみこと)が東征の折に武_である須佐之男命(素盞烏尊 すさのおのみこと)を祀ったのが起源と伝えている。

*2 産土_:徳川家宣胞衣塚が境内西側の斜面上にあり、胞衣塚碑もその東側に建つ。

*3 本殿・拝殿・幣殿:本殿は桁行三間、梁間三間、入母屋造、銅瓦葺 幣殿は桁行四間、梁間一間、両下造、銅瓦葺

拝殿は桁行正面七間、背面九間、梁間三間、入母屋造、正面千鳥破風付、向拝三間、軒唐破風付、銅瓦葺

*2 産土_:徳川家宣胞衣塚が境内西側の斜面上にあり、胞衣塚碑もその東側に建つ。

*3 本殿・拝殿・幣殿:本殿は桁行三間、梁間三間、入母屋造、銅瓦葺 幣殿は桁行四間、梁間一間、両下造、銅瓦葺

拝殿は桁行正面七間、背面九間、梁間三間、入母屋造、正面千鳥破風付、向拝三間、軒唐破風付、銅瓦葺

2025年06月現在

※交通アクセスや料金等に関する情報は、関連リンクをご覧ください。※関連リンク・参考文献は当サイト管理外の外部サイトです。リンク先の内容やURLは予告なく変更される場合がありますのでご注意ください。