浅草寺

隅田川の西岸、東武線・東京メトロ・都営地下鉄の浅草駅近くにあり、浅草の観音様で知られる都内最古の寺。同寺の縁起によると628(推古天皇36)年に聖観世音菩薩像*1を祀った小堂を建てたのが始まりと伝られ、その後小堂は荒廃したが、645(大化元)年に勝海上人がこの堂を再建したことから、同寺の開基は勝海としている。

鎌倉時代にはすでに大寺であったことは「吾妻鏡」*2などに見られ、さらに江戸時代には幕府の祈願所*3となり、さらに盛運を見るようになった。それに伴い仲見世*4など門前町がよく発達し、また近くに吉原遊郭や芝居小屋が移転してきたこともあり、界隈は江戸屈指の歓楽街としても賑わった。近代以降も映画館街などが形成され殷賑をきわめ、参詣客も多かったが、第二次世界大戦の戦災により二天門*5、伝法院本坊(非公開)などを残して、江戸初期に建立された堂塔のほとんどを失った。戦後、本堂*6・雷門*7・宝蔵門*8・五重塔*9などは再建されたが、娯楽の変化もあり、繁華街としては衰微した時期もあった。しかし近年、門前町は江戸情緒あふれる町として、浅草寺は古寺として、インバウンド客も含め多くの観光客や参詣客を集めている。

境内に隣接して、同寺の草創に関係する三神を祀り、三社祭で知られる浅草神社(あさくさじんじゃ)*10がある。

主な年中行事としては、3月18日の本尊示現会*11・7月9、10日の四万六千日*12・12月17~19日の歳の市*13がある。

鎌倉時代にはすでに大寺であったことは「吾妻鏡」*2などに見られ、さらに江戸時代には幕府の祈願所*3となり、さらに盛運を見るようになった。それに伴い仲見世*4など門前町がよく発達し、また近くに吉原遊郭や芝居小屋が移転してきたこともあり、界隈は江戸屈指の歓楽街としても賑わった。近代以降も映画館街などが形成され殷賑をきわめ、参詣客も多かったが、第二次世界大戦の戦災により二天門*5、伝法院本坊(非公開)などを残して、江戸初期に建立された堂塔のほとんどを失った。戦後、本堂*6・雷門*7・宝蔵門*8・五重塔*9などは再建されたが、娯楽の変化もあり、繁華街としては衰微した時期もあった。しかし近年、門前町は江戸情緒あふれる町として、浅草寺は古寺として、インバウンド客も含め多くの観光客や参詣客を集めている。

境内に隣接して、同寺の草創に関係する三神を祀り、三社祭で知られる浅草神社(あさくさじんじゃ)*10がある。

主な年中行事としては、3月18日の本尊示現会*11・7月9、10日の四万六千日*12・12月17~19日の歳の市*13がある。

みどころ

都心に近く、交通至便なうえ、古くから門前が繁華であったこともあり、参詣者は多い。江戸後期の「江戸名所図会」に数多く掲載されている浅草寺の挿絵にも参詣者が沢山描かれており、とくに節分、6月15日の祭礼(当時は神仏習合)、歳の市の図には参詣者がひしめき合っている様子が手にとるように分かる。さらに「實(まこと)に日域無雙(双)繁昌の靈區(霊区)なり…中略…常に金鈴玉磬(ぎょっけい・石の楽器)の響絶えず、焼香散華の勤行怠る事なし」とし、門前は「賣(売)物の數(数)多きが中にも、錦袋圓(万能薬)、浅草餅、楊枝、珠數(じゅず)、五倍子(ふしのこ・染色,薬用品)、茶筌、酒中花、香煎(むぎこがし)、浮人形(玩具)の類、殊に浅草海苔は、其名世に芳し。手遊、錦繪等を商ふ店、軒をならべたり」とも記されており、現代にもその雰囲気や街景がそのまま引き継がれていると言っても過言ではない。

観音様への参詣とともに、ここでは門前町の雰囲気を十分に楽しみたい。

観音様への参詣とともに、ここでは門前町の雰囲気を十分に楽しみたい。

補足情報

*1 聖観世音菩薩像:寺伝によると628(推古天皇36)年3月18日の朝早く、隅田川(当時は宮戸川)の岸辺に住む漁師檜前浜成(ひのくまはまなり)・竹成(たけなり)(又は武成)兄弟が漁をしていたところ、魚は獲れずに投網の中にあったのは一躰の像だけだった。何の像か分からなかったので兄弟は、像を水中に戻し、何度も場所を変えて網を打ったが、その都度に像は網にかかった。これを持ち帰った兄弟は土師中知(はじのなかとも・名前には諸説あり)という村長(むらおさ)に見てもらうと、それは聖観世音菩薩の像であると知った。そして翌日の朝、観音像に豊漁を祈念したところ、大漁となったという。中知は、自宅を寺に改め、観音像を奉安供養した。なお、浅草寺の縁起には、観音像が現れた日、この地に一夜にして千株ほどの松が生じ、3日を過ぎると天から金の鱗をもつ龍が松林の中にくだったと記されており、これが後に山号の「金龍山」の由来となった。現在、浅草寺寺舞として奉納される「金龍の舞」もこれに因る。なお、7世紀頃に観音像が示現したという説話については、1966(昭和41)年の「台東区史」によると、浅草寺の創建と結びつけるのには時期が早すぎるものの、浅草寺境内から出土した奈良・平安期とみられる屋根材などから推論すれば、創建の時期は「草堂的結構に甘んじながらも、庶民的信仰が古くから創生、維持された」と8世紀以前にさかのぼれるとみている。

*2 吾妻鏡:1192(建久3)年5月8日の条に「(後白河)法皇四十九日の御佛事、南御堂においてこれを修せられる。百僧供あり」と記され、その僧のなかに浅草寺の僧侶3人が参加していると記録している。

*3 幕府の祈願所:江戸時代にはいると寛永寺(天台宗)の傘下にはいるが、徳川家康は本尊の観音像に対する信仰が篤く、寺領の寄進を行うとともに「寛永十九(1642)年二月十九日、回禄(火災)の後も、慶安三(1650)年庚寅六月三日、手釿はじめ(ておのはじめ:着工)ありて、堂塔建立ありしよりこのか、公(おおやけ)より修理を加えられ、誠に無雙(双)の靈(霊)場となれり」(江戸名所図会)として徳川幕府の庇護が篤かったことが分かる。なお、現在の宗派は聖観音宗(天台系単立)。

*4 仲見世:浅草通りに面した雷門をくぐると、宝蔵門まで約300mの参道の間に数多くの店舗がひしめき合うように軒を並べている。店の規模こそ小さいが、江戸時代から続く老舗もあり、扱う土産物、商品、飲食類は様々。仲見世中央で交差する新仲見世の通りと合わせると百数十店の店舗が並んでいる。

*5 二天門:浅草寺東側の側門。1649(慶安2)年頃の建立。3間1戸、本瓦葺、切妻造の八脚門で、1618(元和4)年東照宮を浅草寺内に勧請したとき、2代将軍秀忠が建立したという。当初は門の両側に豊岩間戸命,櫛岩間戸命を安置していたが、明治になって増長天と持国天像に替えられた。

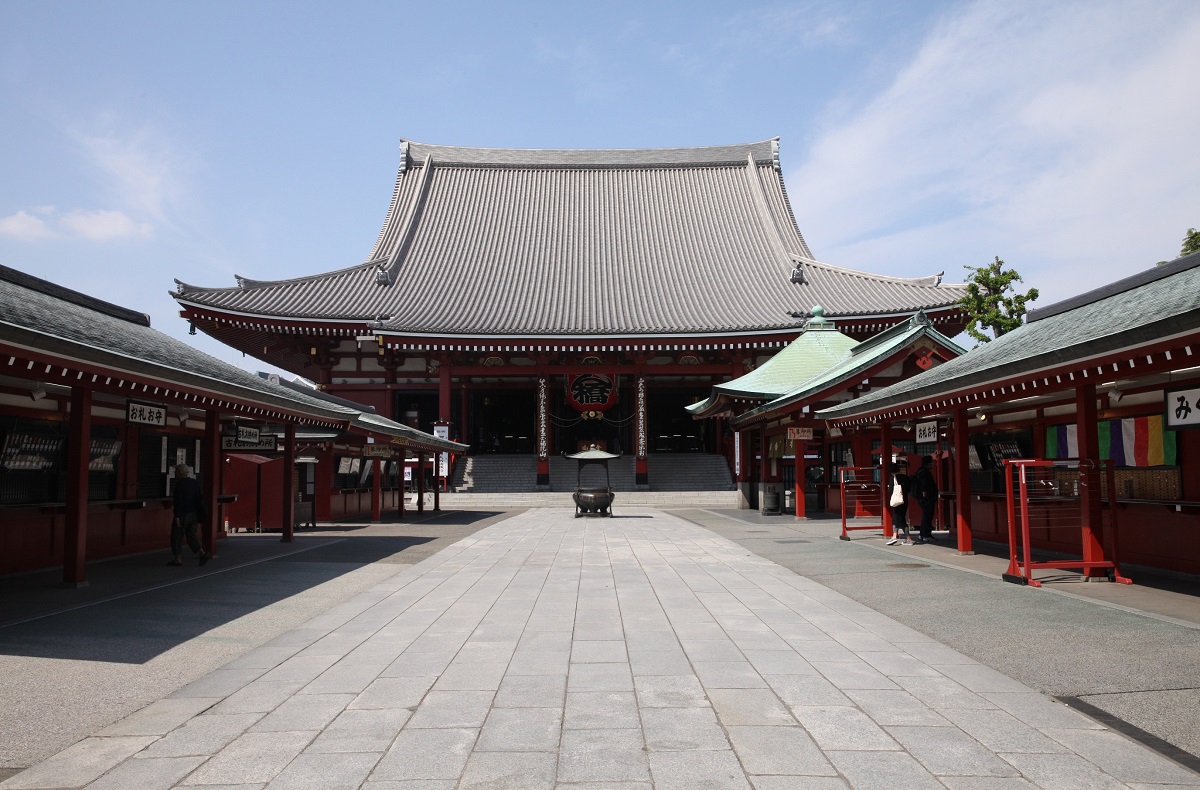

*6 本堂:1958(昭和33)年の再建。間口34.5m、奥行32.7m、鉄筋コンクリート造、本瓦葺、入母屋造の壮大な伽藍である。外陣天井に川端竜子の『龍之図』、堂本印象の『天人之図』『散華之図』が描かれている。内陣宮殿に絶対秘仏の聖観世音菩薩像が安置されている。

*7 雷門:本堂、仲見世の南、浅草通りに面して立つ浅草寺の総門。1960(昭和35)年再建。鉄筋コンクリート造、切妻造、朱塗りの八脚門。中央に高さ3.9m、重さ100kgの大提灯が掲げられ、浅草寺のシンボルにもなっている。正面左右に雷神・風神像が安置されている。

*8 宝蔵門:仲見世通りの突き当りに建つ浅草寺の山門である。もとは仁王門と呼ばれたが戦災で焼失、1964(昭和39)年に再建され、楼上に寺宝を収めたため宝蔵門と改称した。高さ21.7m、鉄筋コンクリート造、入母屋造、5間3扉の重層門で、左右1間に仁王像を安置する。仁王像は1964(昭和39)年の造立、檜造、正面左阿像が高さ4.54m、右吽像が4.93m。

*9 五重塔:宝蔵門の西。1973(昭和48)年の再建で、鉄筋コンクリート造の5層塔婆。塔身の高さ48.32m、九輪の高さ15.07m、初層幅7.50m四方。屋根瓦に土瓦風のチタン瓦を使用している。

*10 浅草神社:創建は権現思想が広まった、平安末から鎌倉初期と見られるが不詳。社伝によれば、浅草寺開創後、聖観世音菩薩像の発見に関わった土師氏の末裔に夢告があり、浅草寺観音堂の傍らに観音像の発見した檜前浜成・竹成と土師中知を鎮守し、「三社権現」として祀れば、子孫繁栄、郷土の安堵などが約束されるとされ、それを受けて三社権現社が創建された。江戸時代には三社大権現社と称され、明治の神仏分離により浅草神社と号するようになった。なお、本殿・幣殿・拝殿は国指定重要文化財に指定されており、1649(慶安2)年頃の建立で、浅草寺が火災に遭ったあと、再建された時に同時に造立されたとみられる。

*11 本尊示現会:本尊が示現した3月18日の法要。法要に参加する僧侶たちが伝法院から参道の仲見世を通り、本堂まで練行列を行なう。「金龍の舞」が奉納される。

*12 四万六千日:一生分の功徳が得られる功徳(縁)日。ホオズキが持病をなおすという民間信仰から境内には「ほおずき市」が立つ。

*13 歳の市:12月18日の功徳(縁)日、「納めの観音」。縁起物としての羽子板の市が開かれる。

*2 吾妻鏡:1192(建久3)年5月8日の条に「(後白河)法皇四十九日の御佛事、南御堂においてこれを修せられる。百僧供あり」と記され、その僧のなかに浅草寺の僧侶3人が参加していると記録している。

*3 幕府の祈願所:江戸時代にはいると寛永寺(天台宗)の傘下にはいるが、徳川家康は本尊の観音像に対する信仰が篤く、寺領の寄進を行うとともに「寛永十九(1642)年二月十九日、回禄(火災)の後も、慶安三(1650)年庚寅六月三日、手釿はじめ(ておのはじめ:着工)ありて、堂塔建立ありしよりこのか、公(おおやけ)より修理を加えられ、誠に無雙(双)の靈(霊)場となれり」(江戸名所図会)として徳川幕府の庇護が篤かったことが分かる。なお、現在の宗派は聖観音宗(天台系単立)。

*4 仲見世:浅草通りに面した雷門をくぐると、宝蔵門まで約300mの参道の間に数多くの店舗がひしめき合うように軒を並べている。店の規模こそ小さいが、江戸時代から続く老舗もあり、扱う土産物、商品、飲食類は様々。仲見世中央で交差する新仲見世の通りと合わせると百数十店の店舗が並んでいる。

*5 二天門:浅草寺東側の側門。1649(慶安2)年頃の建立。3間1戸、本瓦葺、切妻造の八脚門で、1618(元和4)年東照宮を浅草寺内に勧請したとき、2代将軍秀忠が建立したという。当初は門の両側に豊岩間戸命,櫛岩間戸命を安置していたが、明治になって増長天と持国天像に替えられた。

*6 本堂:1958(昭和33)年の再建。間口34.5m、奥行32.7m、鉄筋コンクリート造、本瓦葺、入母屋造の壮大な伽藍である。外陣天井に川端竜子の『龍之図』、堂本印象の『天人之図』『散華之図』が描かれている。内陣宮殿に絶対秘仏の聖観世音菩薩像が安置されている。

*7 雷門:本堂、仲見世の南、浅草通りに面して立つ浅草寺の総門。1960(昭和35)年再建。鉄筋コンクリート造、切妻造、朱塗りの八脚門。中央に高さ3.9m、重さ100kgの大提灯が掲げられ、浅草寺のシンボルにもなっている。正面左右に雷神・風神像が安置されている。

*8 宝蔵門:仲見世通りの突き当りに建つ浅草寺の山門である。もとは仁王門と呼ばれたが戦災で焼失、1964(昭和39)年に再建され、楼上に寺宝を収めたため宝蔵門と改称した。高さ21.7m、鉄筋コンクリート造、入母屋造、5間3扉の重層門で、左右1間に仁王像を安置する。仁王像は1964(昭和39)年の造立、檜造、正面左阿像が高さ4.54m、右吽像が4.93m。

*9 五重塔:宝蔵門の西。1973(昭和48)年の再建で、鉄筋コンクリート造の5層塔婆。塔身の高さ48.32m、九輪の高さ15.07m、初層幅7.50m四方。屋根瓦に土瓦風のチタン瓦を使用している。

*10 浅草神社:創建は権現思想が広まった、平安末から鎌倉初期と見られるが不詳。社伝によれば、浅草寺開創後、聖観世音菩薩像の発見に関わった土師氏の末裔に夢告があり、浅草寺観音堂の傍らに観音像の発見した檜前浜成・竹成と土師中知を鎮守し、「三社権現」として祀れば、子孫繁栄、郷土の安堵などが約束されるとされ、それを受けて三社権現社が創建された。江戸時代には三社大権現社と称され、明治の神仏分離により浅草神社と号するようになった。なお、本殿・幣殿・拝殿は国指定重要文化財に指定されており、1649(慶安2)年頃の建立で、浅草寺が火災に遭ったあと、再建された時に同時に造立されたとみられる。

*11 本尊示現会:本尊が示現した3月18日の法要。法要に参加する僧侶たちが伝法院から参道の仲見世を通り、本堂まで練行列を行なう。「金龍の舞」が奉納される。

*12 四万六千日:一生分の功徳が得られる功徳(縁)日。ホオズキが持病をなおすという民間信仰から境内には「ほおずき市」が立つ。

*13 歳の市:12月18日の功徳(縁)日、「納めの観音」。縁起物としての羽子板の市が開かれる。

2025年06月現在

※交通アクセスや料金等に関する情報は、関連リンクをご覧ください。※関連リンク・参考文献は当サイト管理外の外部サイトです。リンク先の内容やURLは予告なく変更される場合がありますのでご注意ください。