矢掛の宿場町

県の南西部、小田川の自然堤防の上に道を通してできた集落で、旧山陽道*の宿場町として栄えた。関ケ原の戦いののち天領・備中松山藩領(池田家)・庭瀬藩領(松平家)など支配体制がめまぐるしく変化したが、1699(元禄12)年に庭瀬藩領板倉家2万石の所領となり、その後、同家が11代にわたって支配し、明治を迎えた。この間、矢掛には陣屋が置かれた。参勤交代の西国大名は当初、大坂まで瀬戸内海の海路を使っていたが、江戸中期以降、陸路が使われるようになる*とより一層、宿場町として賑わった。

井原鉄道矢掛駅から南へ約600m、本陣通り(旧山陽道)に沿って東西約1kmにわたり、本瓦葺きに白壁の商家が軒を連ねる。町家は間口が狭く、奥行の長い、いわゆる「うなぎの寝床」で、通り土間と中庭を設け、その奥に土蔵があるような立派な商家が多く残っている。本陣通りは、銀行や日常サービスの店がある中心商店街で、地元の人々の生活の場でもある。旧宿場町の街並みに合わせた修景がなされつつも、老舗と新しくできた店、一般の商店と観光客も利用する飲食店や施設が共存している。国道486号線に面して南に隣接する道の駅「山陽道やかげ宿」には、まちでの買い物や飲食を楽しんでもらうため、施設内には物販・飲食コーナーを設けていない。

旧本陣の石井家と旧脇本陣の高草家はいずれも国指定重要文化財に指定されており、ともに良好に保存されているのは全国的にも珍しく、2020(令和2)年に重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。

毎年11月第2日曜日には、大名行列を再現した「矢掛の宿場まつり」が行われる。

井原鉄道矢掛駅から南へ約600m、本陣通り(旧山陽道)に沿って東西約1kmにわたり、本瓦葺きに白壁の商家が軒を連ねる。町家は間口が狭く、奥行の長い、いわゆる「うなぎの寝床」で、通り土間と中庭を設け、その奥に土蔵があるような立派な商家が多く残っている。本陣通りは、銀行や日常サービスの店がある中心商店街で、地元の人々の生活の場でもある。旧宿場町の街並みに合わせた修景がなされつつも、老舗と新しくできた店、一般の商店と観光客も利用する飲食店や施設が共存している。国道486号線に面して南に隣接する道の駅「山陽道やかげ宿」には、まちでの買い物や飲食を楽しんでもらうため、施設内には物販・飲食コーナーを設けていない。

旧本陣の石井家と旧脇本陣の高草家はいずれも国指定重要文化財に指定されており、ともに良好に保存されているのは全国的にも珍しく、2020(令和2)年に重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。

毎年11月第2日曜日には、大名行列を再現した「矢掛の宿場まつり」が行われる。

みどころ

街並みには妻入りの町家が比較的多く、通りに正面を向けた鬼瓦を眺めながら散策するのも楽しい。脇本陣近くには妻入りの町家が5軒続く一画があり、特徴ある景観を呈している。

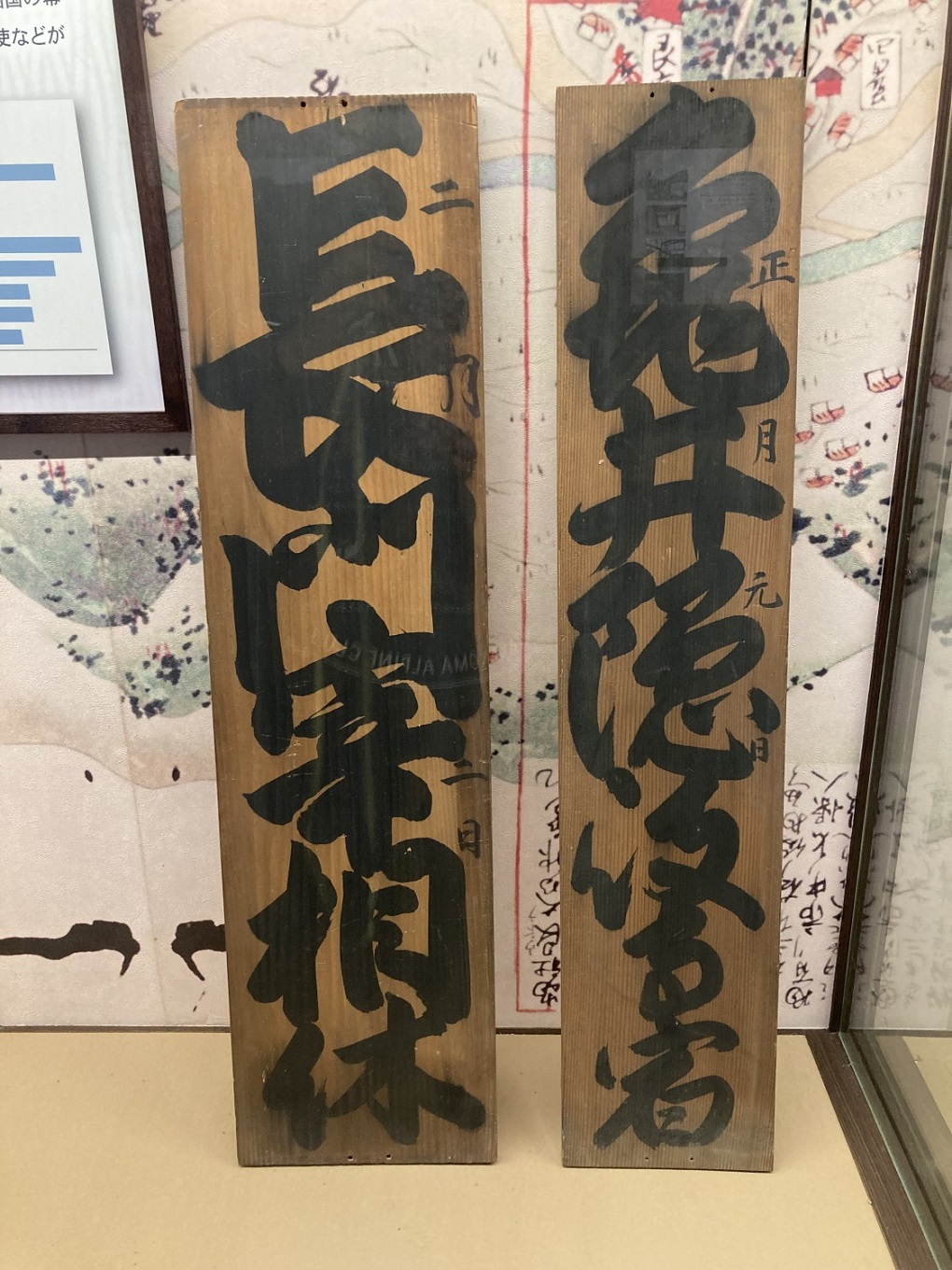

旧本陣石井家は江戸初期より本陣職を務め、元禄年間(1688~1704年)頃からは酒造業も営んでいた、矢掛宿で最も大きな町家である。本陣部分は御成門を入って正面に玄関のある「座敷」と呼ばれる建物で、大名らが使用した「上段の間」の欄間の透かし彫りがすばらしい。敷地の東半分を占める主屋は伝統的な商家の建物で、裏手には酒造関係の建物や蔵が並び、内部は展示スペースになっている。石井家には宿札をはじめ、通行の様子を物語る大量の資料が保管されており、その一部が展示されている。なかには、13代将軍徳川家定に嫁いだ島津家の篤姫(天璋院)が宿泊した記録もある。旧脇本陣の高草家は1758(宝暦8)年に現在地に居を構え、代々金融業を営み、1798(寛政10年)頃から庭瀬藩の掛屋(会計方)を務めた。脇本陣になったのは天保の頃(1831~1845年)と推定される。表門は、1873(明治6)年に旧矢掛陣屋の正門を買い受け、移築したものである。

2015年に古民家を再生した分散型宿泊施設「矢掛屋」*がオープンしている。本陣・脇本陣・旅籠に分宿する参勤交代の一行を宿場全体でもてなしていたように、街並みに点在する宿泊施設、温浴施設、飲食店などを相互利用して滞在するプランを提案している。

旧本陣石井家は江戸初期より本陣職を務め、元禄年間(1688~1704年)頃からは酒造業も営んでいた、矢掛宿で最も大きな町家である。本陣部分は御成門を入って正面に玄関のある「座敷」と呼ばれる建物で、大名らが使用した「上段の間」の欄間の透かし彫りがすばらしい。敷地の東半分を占める主屋は伝統的な商家の建物で、裏手には酒造関係の建物や蔵が並び、内部は展示スペースになっている。石井家には宿札をはじめ、通行の様子を物語る大量の資料が保管されており、その一部が展示されている。なかには、13代将軍徳川家定に嫁いだ島津家の篤姫(天璋院)が宿泊した記録もある。旧脇本陣の高草家は1758(宝暦8)年に現在地に居を構え、代々金融業を営み、1798(寛政10年)頃から庭瀬藩の掛屋(会計方)を務めた。脇本陣になったのは天保の頃(1831~1845年)と推定される。表門は、1873(明治6)年に旧矢掛陣屋の正門を買い受け、移築したものである。

2015年に古民家を再生した分散型宿泊施設「矢掛屋」*がオープンしている。本陣・脇本陣・旅籠に分宿する参勤交代の一行を宿場全体でもてなしていたように、街並みに点在する宿泊施設、温浴施設、飲食店などを相互利用して滞在するプランを提案している。

補足情報

*山陽道:京都(または大坂)から下関(または小倉)を結ぶ。52の宿駅があった。西国街道ともいう。

*水難事故、悪天候や風待ちによる日程の延長、輸送力の問題(数百名が同時に海路で移動するのは困難)などの理由があったと考えられている。

*「矢掛屋」は2018年6月、アジア初のアルベルゴ・ディフーゾ(Albergo Diffuso:分散型宿泊施設)に認定された。アルベルゴ・ディフーゾとは、地域に点在する空き家を活用し、建物単体ではなく、地域一帯で宿泊経営を行うイタリア発祥の取り組み。アルベルゴ・ディフーゾ・インターナショナル(ADI)は、認定の要件として、ひとつの経営体によって運営されていること、レセプションのある母屋と別棟との距離は200m以内を目安とすることなどを定義している。

*水難事故、悪天候や風待ちによる日程の延長、輸送力の問題(数百名が同時に海路で移動するのは困難)などの理由があったと考えられている。

*「矢掛屋」は2018年6月、アジア初のアルベルゴ・ディフーゾ(Albergo Diffuso:分散型宿泊施設)に認定された。アルベルゴ・ディフーゾとは、地域に点在する空き家を活用し、建物単体ではなく、地域一帯で宿泊経営を行うイタリア発祥の取り組み。アルベルゴ・ディフーゾ・インターナショナル(ADI)は、認定の要件として、ひとつの経営体によって運営されていること、レセプションのある母屋と別棟との距離は200m以内を目安とすることなどを定義している。

| 関連リンク | Your Home Town - Yakage -(一般財団法人矢掛町観光交流推進機構)(WEBサイト) |

|---|---|

| 参考文献 |

Your Home Town - Yakage -(一般財団法人矢掛町観光交流推進機構)(WEBサイト) 岡山観光WEB(公益社団法人岡山県観光連盟)(WEBサイト) 「岡山県の歴史散歩」山川出版社 |

2024年10月現在

※交通アクセスや料金等に関する情報は、関連リンクをご覧ください。※関連リンク・参考文献は当サイト管理外の外部サイトです。リンク先の内容やURLは予告なく変更される場合がありますのでご注意ください。