大崎八幡宮

仙台城跡の北方、青葉山の緑が望める丘陵地に鎮座する。石鳥居*をくぐって急な石段を一直線に上り、老杉が茂る境内広場に出ると、門のような長床*が構え、その奥に社殿*が立つ。

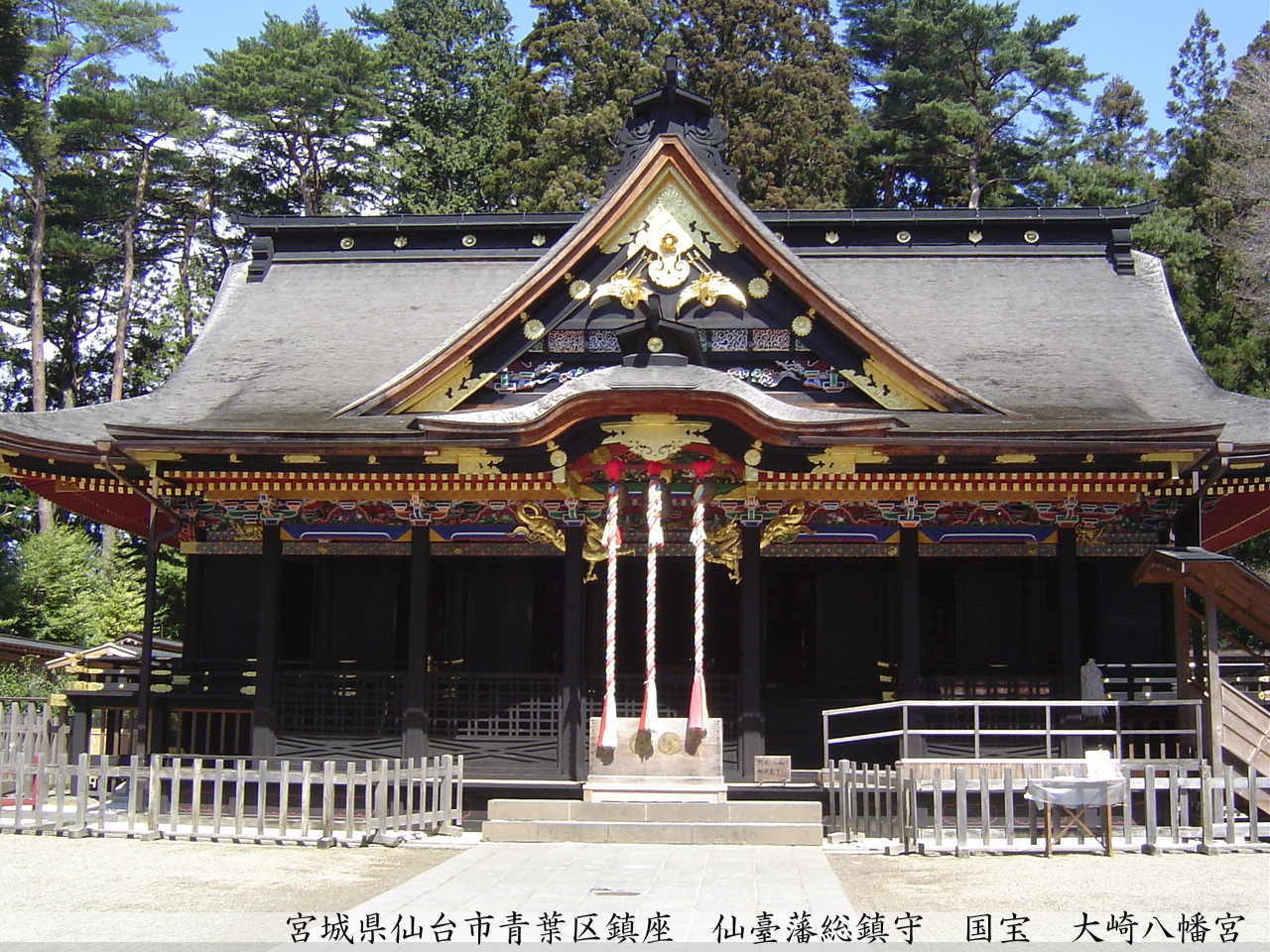

1604(慶長9)年、伊達政宗によって仙台藩総鎮守として創建。社殿は、1607(慶長12)年に建造された日本最古の桃山様式建築で、1952(昭和27)年に国宝に指定されている。豊臣家ゆかりの工匠たちを招聘して造営された。外観は総黒漆喰塗りで、組物や細部の彫刻などが施され、極彩色に彩られている。拝殿内部(非公開)には、狩野派の絵師・佐久間左京による障壁画、左甚五郎作と伝わる彫刻などが保存されている。

1604(慶長9)年、伊達政宗によって仙台藩総鎮守として創建。社殿は、1607(慶長12)年に建造された日本最古の桃山様式建築で、1952(昭和27)年に国宝に指定されている。豊臣家ゆかりの工匠たちを招聘して造営された。外観は総黒漆喰塗りで、組物や細部の彫刻などが施され、極彩色に彩られている。拝殿内部(非公開)には、狩野派の絵師・佐久間左京による障壁画、左甚五郎作と伝わる彫刻などが保存されている。

みどころ

鬱蒼とした杉木立のなかに華麗な社殿が鎮座し、目を奪われるよう。黒漆塗りに胡粉彩色や金色の装飾が鮮やかに映え、外観からでも桃山文化の粋が見てとれる。

補足情報

*石鳥居︓1688(寛文8)年、仙台藩4代藩主伊達綱村が寄進した。県内の鳥居としては仙台東照宮の石鳥居に次いで古い。1907(明治40)年に修復されている。

*長床︓華麗な社殿とは対象的な素木造。国指定重要文化財。

*社殿︓拝殿・石の間・本殿が一体になった典型的な権現造である。京都の北野天満宮社殿(大崎八幡宮と同じく1607(慶長12)年に竣工)と共に、現存する権現造としては最古のものである。

*石の間造(いしのまづくり)︓権現造の神社において、本殿と拝殿を結ぶ部分を指す。

*長床︓華麗な社殿とは対象的な素木造。国指定重要文化財。

*社殿︓拝殿・石の間・本殿が一体になった典型的な権現造である。京都の北野天満宮社殿(大崎八幡宮と同じく1607(慶長12)年に竣工)と共に、現存する権現造としては最古のものである。

*石の間造(いしのまづくり)︓権現造の神社において、本殿と拝殿を結ぶ部分を指す。

| 関連リンク | 大崎八幡宮(WEBサイト) |

|---|---|

| 参考文献 |

大崎八幡宮(WEBサイト) 宮城県(WEBサイト) 宮城まるごと*探訪(公益社団法人 宮城県観光連盟)(WEBサイト) 『宮城県の歴史散歩』宮城県高等学校社会科(地理歴史科・公民科)教育研究会歴史部会=編 山川出版社 |

2025年07月現在

※交通アクセスや料金等に関する情報は、関連リンクをご覧ください。※関連リンク・参考文献は当サイト管理外の外部サイトです。リンク先の内容やURLは予告なく変更される場合がありますのでご注意ください。