青井阿蘇神社

熊本県南部の人吉市、九州自動車道人吉ICから車で10分、JR肥薩線人吉駅から南へ徒歩5分にある。

阿蘇市一の宮町の阿蘇神社の分霊を勧請したとされ、阿蘇神社に祀られる12神のうち、神武天皇の孫神で阿蘇を開拓した健磐龍命(たけいわたつのみこと)を主神として、その妃の阿蘇津媛命(あそつひめのみこと)、その子供である国造速瓶玉命(くにのみやつこはやみかたまのみこと)を祀る。創建は806(大同元)年と伝えられ、鎌倉時代初期の1198(建久9)年、相良家初代相良長頼が遠江(静岡県)から人吉荘地頭として入国すると相良氏の氏神となり、以来、室町、戦国、安土桃山、江戸と700年にわたり相良家代々の尊崇を受けた。

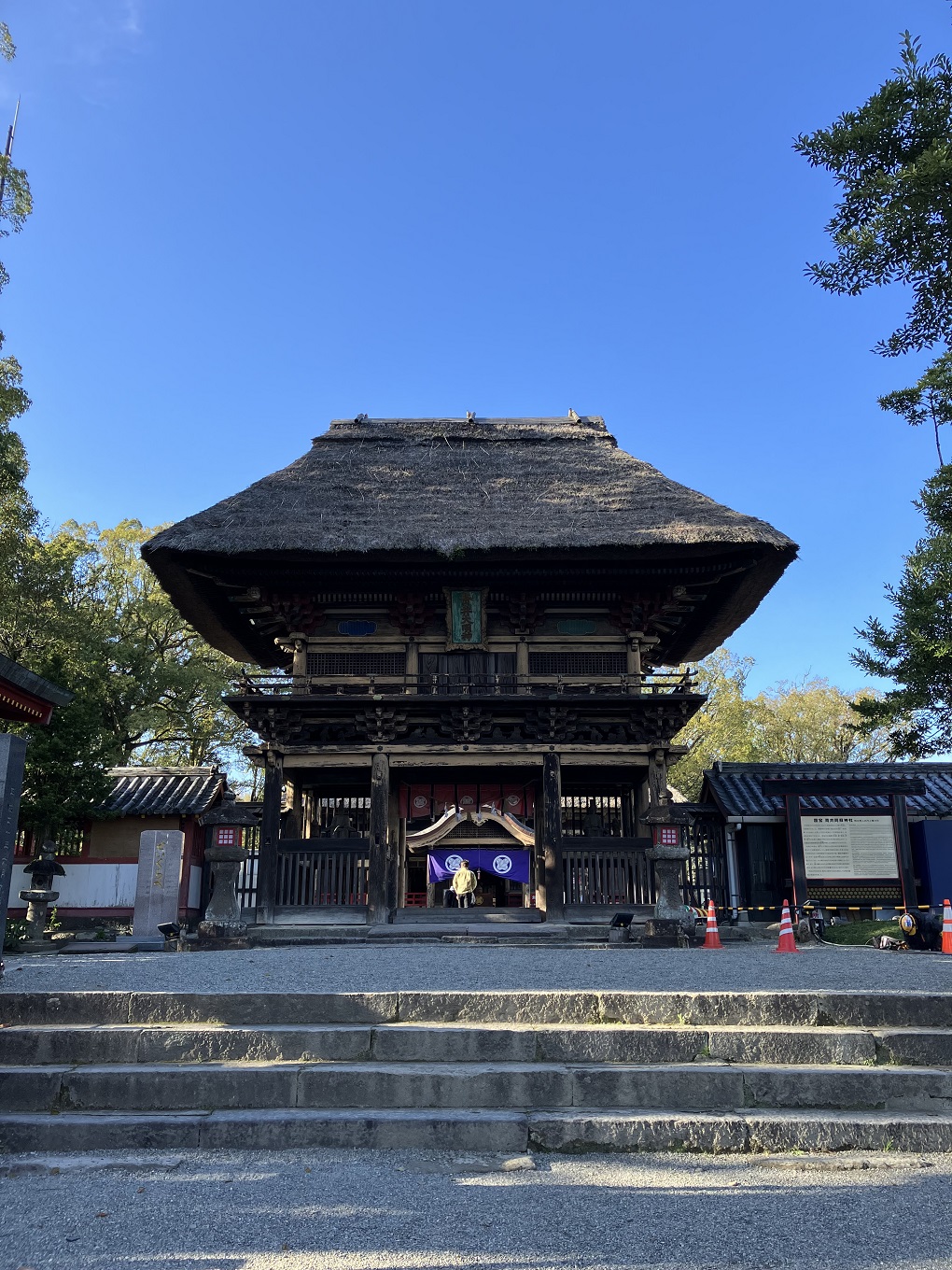

本殿、廊、幣殿、拝殿、楼門の一連の社殿は、相良家20代相良長毎(ながつね)と重臣の相良清兵衛(せいべい)により、江戸時代初めの1610(慶長15)年から1613(慶長18)年にかけてすべて同時期に造営され、急勾配の茅葺屋根*や軒から下を黒漆塗としながら木組みや部材面に赤漆を併用する技法など、人吉球磨地方の独自性の高い意匠を継承しつつ、彩色や錺(かざり)金具には桃山期の華麗な装飾を取り入れ、球磨地方の社寺建築の規範となっている。

2008(平成20)年に本殿、廊、幣殿、拝殿、楼門の社殿5棟が熊本県で初めて国宝に指定された。茅葺の神社建築物としては全国初の国宝となる。

毎年10月3日から11日に行われる例大祭はおくんち祭りと呼ばれ、10月8日夕刻に神楽殿で球磨神楽(国の重要無形民俗文化財)が奉納される。

阿蘇市一の宮町の阿蘇神社の分霊を勧請したとされ、阿蘇神社に祀られる12神のうち、神武天皇の孫神で阿蘇を開拓した健磐龍命(たけいわたつのみこと)を主神として、その妃の阿蘇津媛命(あそつひめのみこと)、その子供である国造速瓶玉命(くにのみやつこはやみかたまのみこと)を祀る。創建は806(大同元)年と伝えられ、鎌倉時代初期の1198(建久9)年、相良家初代相良長頼が遠江(静岡県)から人吉荘地頭として入国すると相良氏の氏神となり、以来、室町、戦国、安土桃山、江戸と700年にわたり相良家代々の尊崇を受けた。

本殿、廊、幣殿、拝殿、楼門の一連の社殿は、相良家20代相良長毎(ながつね)と重臣の相良清兵衛(せいべい)により、江戸時代初めの1610(慶長15)年から1613(慶長18)年にかけてすべて同時期に造営され、急勾配の茅葺屋根*や軒から下を黒漆塗としながら木組みや部材面に赤漆を併用する技法など、人吉球磨地方の独自性の高い意匠を継承しつつ、彩色や錺(かざり)金具には桃山期の華麗な装飾を取り入れ、球磨地方の社寺建築の規範となっている。

2008(平成20)年に本殿、廊、幣殿、拝殿、楼門の社殿5棟が熊本県で初めて国宝に指定された。茅葺の神社建築物としては全国初の国宝となる。

毎年10月3日から11日に行われる例大祭はおくんち祭りと呼ばれ、10月8日夕刻に神楽殿で球磨神楽(国の重要無形民俗文化財)が奉納される。

みどころ

青井阿蘇神社の特徴である茅葺屋根の社殿は、素朴でいて重厚感がある。楼門から拝殿、幣殿、廊、本殿が直線上に整然と並び、黒を基調とした社殿の細部には赤漆が使われ、彫刻や装飾が随所に見られる。本殿、廊、楼門には合わせて八体の龍が彫刻や彩色で描かれ、楼門の屋根の四隅には阿吽の形相をした陰陽一対、合計8面の神面が取り付けられている。拝殿は拝殿、神楽殿、神供所の三部屋に仕切られT字型に配置され、幣殿は古くから縁起の良いとされてきた春夏秋冬四季折々の花鳥風月の彫刻で埋め尽くされている。それぞれ内部を見学することができる。

人吉球磨地方には青井阿蘇神社に代表される茅葺屋根の建築物が数多く残るほか、おくんち祭りで奉納される球磨神楽や臼太鼓踊など、相良氏が治めた700年間に育まれた人吉球磨地方独自の文化が今も受け継がれている。

人吉球磨地方には青井阿蘇神社に代表される茅葺屋根の建築物が数多く残るほか、おくんち祭りで奉納される球磨神楽や臼太鼓踊など、相良氏が治めた700年間に育まれた人吉球磨地方独自の文化が今も受け継がれている。

補足情報

*茅葺屋根:ススキ、ヨシ、ワラ、イネなどの植物を刈り取り束ねたもの(茅)を並べた昔ながらの伝統ある屋根で、住宅や社寺などに用いられた。岐阜県白川郷には茅葺屋根の建物が多く残る。伊勢神宮の屋根も茅葺で葺かれている。

| 関連リンク | 青井阿蘇神社(WEBサイト) |

|---|---|

| 参考文献 |

青井阿蘇神社(WEBサイト) 「文化財通信くまもと 第26号 熊本県初の国宝 青井阿蘇神社」熊本県教育庁文化課 「熊本県の歴史散歩」山川出版社 人吉球磨観光地域づくり協議会(WEBサイト)人吉球磨で出会える日本遺産 |

2024年11月現在

※交通アクセスや料金等に関する情報は、関連リンクをご覧ください。※関連リンク・参考文献は当サイト管理外の外部サイトです。リンク先の内容やURLは予告なく変更される場合がありますのでご注意ください。