光明寺

JR長岡京駅よりバス約15分、阪急長岡天神駅よりバス約10分。西山浄土宗の総本山の寺院である。法然上人が初めて念仏の教えを説いた地であることから「浄土門根元地」といわれ、境内に上人の廟所がある。近年は紅葉の名所としても広く知られる。

法然の弟子で「平家物語」で有名な熊谷直実(蓮生)*が1198(建久9)年、法然ゆかりの当地に堂を建て、法然から「念仏三昧院」の寺号をいただいたのが始まり。1228(安貞2)年、京都太秦に安置されていた法然の遺骸を納めた石棺から光明が放たれ、念仏三昧院を照らしたことからこの地で荼毘に付し、遺骨を裏山に納め廟堂を建てたと伝わる。これを聞いた四条天皇から「光明寺」の勅額を賜ったことから寺名を改め、以来、宗祖である法然上人の特別な聖地として信仰を集めてきた。現在の諸堂は江戸時代に再建されたもの。

法然の弟子で「平家物語」で有名な熊谷直実(蓮生)*が1198(建久9)年、法然ゆかりの当地に堂を建て、法然から「念仏三昧院」の寺号をいただいたのが始まり。1228(安貞2)年、京都太秦に安置されていた法然の遺骸を納めた石棺から光明が放たれ、念仏三昧院を照らしたことからこの地で荼毘に付し、遺骨を裏山に納め廟堂を建てたと伝わる。これを聞いた四条天皇から「光明寺」の勅額を賜ったことから寺名を改め、以来、宗祖である法然上人の特別な聖地として信仰を集めてきた。現在の諸堂は江戸時代に再建されたもの。

みどころ

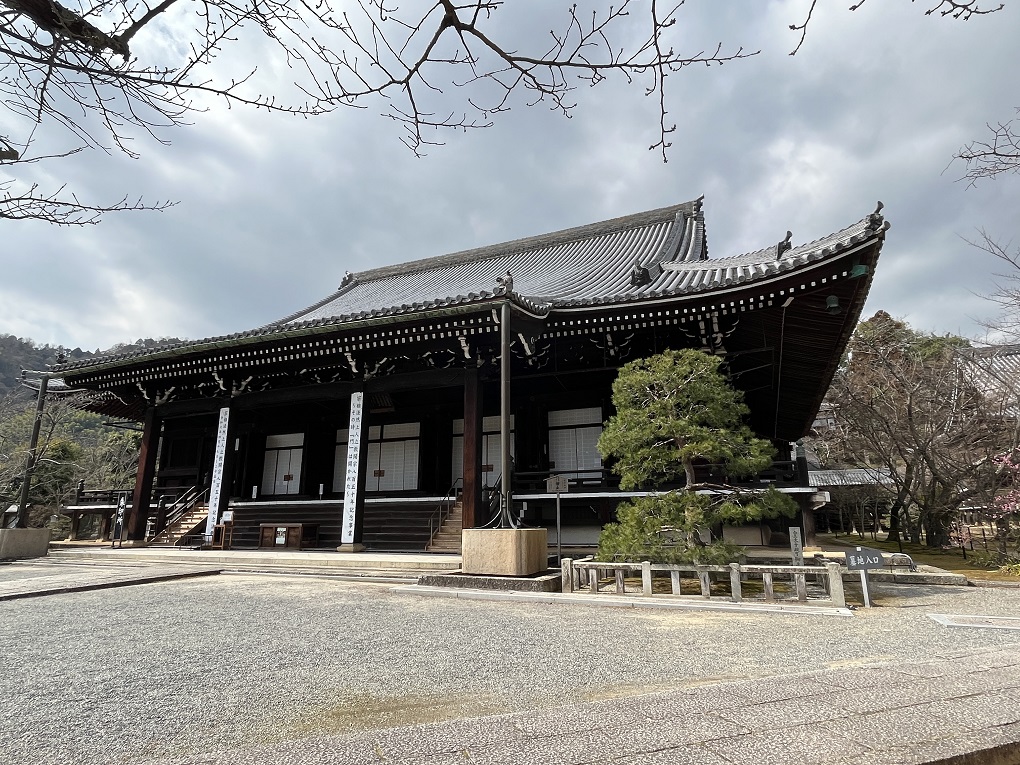

西山の麓、緑に包まれた境内に、御影堂、阿弥陀堂、釈迦堂などの堂宇が立つ。伽藍の中心の御影堂は1754(宝暦3)年の再建。本尊として、法然上人が75歳の時に自作したという「張子の御影」を安置する。

境内の紅葉は11月中旬~12月上旬が見頃。なかでもみどころは、総門から左に分岐する「もみじ参道」。長さ200mの間に250本の楓があり、秋には鮮やかな「紅葉のトンネル」となり、多くの人々の目を楽しませる。総門から御影堂へまっすぐ続く表参道(通称・女人坂)の紅葉も見事。こちらの参道は、石段が幅広く傾斜はなだらかで、見て美しく設計されている。表参道、もみじ参道とも美しく、この参道の素晴らしさは京都でトップクラスではないだろうか。

紅葉期の光明寺には駐車場がないので、公共交通機関の利用をおすすめする。

境内の紅葉は11月中旬~12月上旬が見頃。なかでもみどころは、総門から左に分岐する「もみじ参道」。長さ200mの間に250本の楓があり、秋には鮮やかな「紅葉のトンネル」となり、多くの人々の目を楽しませる。総門から御影堂へまっすぐ続く表参道(通称・女人坂)の紅葉も見事。こちらの参道は、石段が幅広く傾斜はなだらかで、見て美しく設計されている。表参道、もみじ参道とも美しく、この参道の素晴らしさは京都でトップクラスではないだろうか。

紅葉期の光明寺には駐車場がないので、公共交通機関の利用をおすすめする。

補足情報

*熊谷直実(蓮生):1141~1207年。平安末~鎌倉初期の武将。武蔵国大里郡熊谷郷(現・埼玉県熊谷市)の生まれ。平家との戦いで息子ほどの平敦盛を討ち、戦いの無情さや世の無常を感じ出家。法然の門に入り、修行に励み、蓮生と名乗る。のちに美作国久米南条郡稲岡庄(現・岡山県久米郡久米南町)の法然生誕地に誕生寺を建立したのを最初に、東海道藤枝宿に熊谷山蓮生寺を建立。京都の錦小路東洞院西の父直貞の旧地に、法然を開山と仰ぎ、御影を安置して法然寺を建立した。1198(建永9)年、念仏三昧院を建立し、法然を開山一世と仰ぎ、自らは二世となった。のちに熊谷郷に戻り、現在の熊谷寺(ゆうこくじ)で念仏三昧の生活を送った。

| 関連リンク | 光明寺(WEBサイト) |

|---|---|

| 参考文献 |

光明寺(WEBサイト) 資料「光明寺」 |

2025年05月現在

※交通アクセスや料金等に関する情報は、関連リンクをご覧ください。※関連リンク・参考文献は当サイト管理外の外部サイトです。リンク先の内容やURLは予告なく変更される場合がありますのでご注意ください。