検索結果

印刷する検索キーワード

キーワード「祭」

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

北上・みちのく芸能まつり(鬼剣舞) ( 岩手県 北上市 )

メイン会場は、東北自動車道北上江釣子ICから約10分、JR北上駅から徒歩約3分のJR東日本北上駅前のまつり広場。 「鬼剣舞」*「鹿踊(ししおどり)」*をはじめ「神楽」*「田植踊」*など、県内外から100余りの団体が参加し、約500mの道路を8つの会場に分けて芸能公演が行われ、町がまつり一色となる民俗芸能の祭典。 8月の第1金曜から...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

毛越寺 ( 岩手県 平泉町 )

毛越寺は天台宗の別格本山で医王山金剛王院と号し、17院からなる一山寺院をいう。JR東北本線平泉駅の西にある。 寺伝では850(嘉祥3)年、中尊寺と同じく慈覚大師*が嘉祥寺を開き、毛越寺の基としたといわれる。その後、堀河天皇より藤原清衡*が勅命を受け、基衡*、秀衡*の時代に多くの伽藍が造営された。金堂円隆寺をはじめ、嘉祥寺...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

チャグチャグ馬コ ( 岩手県 滝沢市 / 岩手県 盛岡市 )

農作業で農民と苦労を共にする農用馬を慰安する行事で、馬を沢山の鈴が付いた装束で飾り、神社詣をするもの。6月第2土曜日、滝沢市内にある馬の神様を祀る鬼越蒼前神社(おにこしそうぜんじんじゃ)へ詣でた数十頭の馬が、「チャグチャグ」と鈴を鳴らしながら盛岡市の盛岡八幡宮まで約14kmの道のりを約4時間30分かけて行進する。 岩手県内...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

姫神山 ( 岩手県 盛岡市 )

いわて銀河鉄道(IGR)渋民駅の東8km、登山口まで自動車で約25分、北上川をはさんで岩手山と相対して位置する。岩手山、早池峰山と並び、霊山として知られている。外山早坂高原県立自然公園内にあり、姫神自然観察教育林になっている。 標高は1,123.8m、なだらかな裾野を引く円錐形の山容で、登山が容易で日帰りのハイキング地として人気...

写真提供:盛岡舟っこ流し協賛会

盛岡舟っこ流し ( 岩手県 盛岡市 )

東北自動車道盛岡ICから約15分・JR盛岡駅から徒歩約40分・仙北町駅から徒歩7分。北上川の明治橋上流右岸河川敷の辺りで行われる。 8月16日、提灯や盆の供物で飾った舟に火を放ち、川に流す。祖先の霊を送り、無病息災を祈る送り盆の行事である。舟の船首は龍頭を模したものが多く、大きさは概ね5m程度である。 およそ300年前、南部藩主...

写真提供:盛岡さんさ踊り実行委員会

盛岡さんさ踊り ( 岩手県 盛岡市 )

発祥は近世初期の城下盛岡の都市形成期の頃と言われている。さんさ踊りの発祥として多く語られているのは、盛岡市名須川町の三ツ石神社にまつわる「三ツ石伝説」に由来する。その昔、南部盛岡城下に羅刹(らせつ)という鬼が現れ、悪さをして暴れており、困り果てた里人たちは、三ツ石神社の神様に悪鬼の退治を祈願した。その願いを聞き入れ...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

日高火防祭 ( 岩手県 奥州市 )

JR東北本線水沢駅から徒歩約10分、岩手県奥州市水沢の市街地で実施される火防祈願の祭。本祭は、4月最終土曜日、前夜祭は本祭の前日に行われる。(令和5年度は本祭のみ実施) 少年時代、江戸にいた伊達宗景は、1657(明暦3)年の大火をはじめとした火事の多さ、恐ろしさに驚き、帰水後、火防の対策に万全の策を講じた。人智の不測不慮の罹...

写真提供:花巻市

花巻まつり ( 岩手県 花巻市 )

花巻市で毎年9月第2土曜日を中日とした金・土・日に開催される、430年を超える歴史を持つ祭り。 炎ゆらめく美しい風流山車*、100基を超える勇壮な神輿*、古来より踊り継がれてきた鹿踊(ししおどり)・神楽権現舞、そして優雅な花巻ばやし踊りなど、花巻の伝統文化がそこかしこで披露される。 花巻開町の祖といわれる花巻城主の北松...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

黒石寺蘇民祭 ( 岩手県 奥州市 )

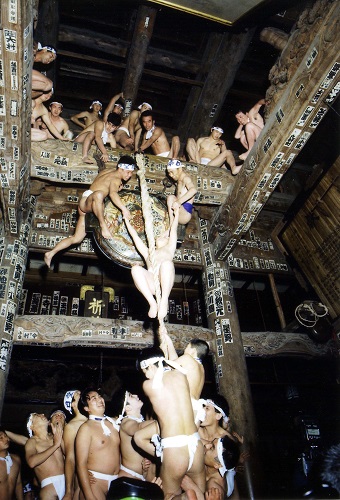

JR東北本線水沢駅から南東へ約8km、東北新幹線水沢江刺駅から南南東へ約7kmの距離にあり、奥州三十三観音の霊場として多くの信者を集める黒石寺で行われる祭り。 五穀豊穣・無病息災を祈る祭りで、旧暦の1月7日夜半から翌早暁まで、「裸の男と炎の祭」とし、災厄を払い、五穀豊穣を願う裸参りに始まり、井桁に積み上げた生松割木の上で火...

写真提供:ひろのイベント事業実行委員会

旧南部領のナニャドヤラ ( 岩手県 洋野町 )

ナニャドヤラは旧南部領の青森県八戸、野辺地、戸来、五戸、三戸、岩手県二戸郡、九戸郡、岩手郡など、県北の南部領一帯に伝わる盆踊りの唄である。また平時の野山や畑での作業の場でも唄われてきた。 この唄の歌詞は地域によって「ニャニャトヤラ」あるいは「ナギャトヤラ」とも発音される。旧大野村(現在の洋野町)では「ナニャドヤ...

大湯環状列石 ( 秋田県 鹿角市 )

JR花輪線十和田南駅から北東へ約4.5km、大湯温泉*1からは西南3kmの台地上にある。県道をはさんで東に野中堂環状列石、西に万座環状列石の2つの環状列石を有する縄文時代後期(約4000年前)の大規模な遺跡である。遺跡近くにはガイダンス施設、大湯ストーンサークル館*2もある。野中堂環状列石は最大径44m、万座環状列石の最大径は52mあり、と...

写真提供:国立国会図書館デジタルコレクション

竿燈まつり ( 秋田県 秋田市 )

8月3日から6日までの4日間、秋田市の中心部、竿燈大通りなどで繰り広げられる祭り。この祭りの主役となる竿燈*1の最大である「大若」は、12mの竹竿に46個の提燈*2を米俵を重ねたように九段にわけて吊するすため重量が50kgに及ぶ。これを印半纏、白足袋姿の若者の差し手が囃子に合わせ額、肩、腰へと倒れないようバランスをとりながら移動させ...

写真提供:一般社団法人秋田県観光連盟

大曲の花火 ( 秋田県 大仙市 )

JR秋田新幹線・奥羽本線大曲駅から南西に2kmほどの雄物川河畔「大曲の花火」公園で毎年8月最終土曜日に全国から約30社の花火業者が参加し、花火師たちが腕を競い合い、厳正な審査が行われる競技大会。17時10分から始まる「昼花火の部」と18時50分から始まる「夜花火の部」と合わせて約1万8千発の花火が打ち上げられる。 「大曲の花火」は...

写真提供:一般社団法人秋田県観光連盟

横手のかまくら ( 秋田県 横手市 )

ドイツの建築家ブルーノ・タウト*1が「雪中の静かな祝祭」*2と称した、横手の「かまくら」は毎年2月15日、16日に催され、16日、17日の「梵天(ぼんでん)」*3や市内各所に雪像が展示される「雪の芸術」と合わせ、「横手の雪まつり」として開催される。 かまくらは、高さ3mあまりの雪室で、内部正面に祭壇を穿ち、御幣をたてて水神様を祭って...

男鹿のナマハゲ ( 秋田県 男鹿市 )

大晦日の夜、ナマハゲとなった地区の青年たちが藁蓑をまとい包丁を手にウォーウォーと叫んで民家を回る男鹿半島の民俗行事である。 「ナマハゲ」に扮する未婚の青年が男鹿一帯のそれぞれの集落の神社に集まったのち数人ずつ集落に下りて一軒一軒回って歩く。「なまけものはいねガァ」、「親の言うこときかね子はいねガァ」などと子供たち...

写真提供:鹿角市

大日堂舞楽 ( 秋田県 鹿角市 )

例年1月2日にJR花輪線八幡平駅近くの鹿角市八幡平の小豆沢地区にある大日霊貴神社(おおひるめむちじんじゃ:通称大日堂)1*の拝殿中央に設けられた10尺(約3m)四方の特設舞台で、古くからこの地方に伝承される舞楽が、鹿角市八幡平の大里、谷内、小豆沢、長嶺4つの集落の能衆と呼ばれる氏子によって交替で多彩な舞楽を奉納する。 舞楽奉納*2...

能代ねぶながし(能代役七夕) ( 秋田県 能代市 )

例年8月上旬に行われる能代市の夏まつりで別名「役七夕(やくたなばた)」と言われ、市街地と米代川河畔で行われる。 祭り当日は、シャチを載せた城郭型の灯籠(山車)複数基がそれぞれ担当する各町内を80人ほどの若者たちによって曳き回される(自丁廻丁)。そのあと、子供たちが持った田楽灯籠を先頭に、笛と太鼓に続き、灯籠(山車)がそ...

写真提供:一般社団法人秋田県観光連盟

犬っこまつり ( 秋田県 湯沢市 )

江戸時代初期から続いているといわれる湯沢地方の小正月(旧暦1月15日)の民俗行事*1で、犬や鶴、亀などを米の粉(新粉細工)でかたどってお供えし、盗難や魔除けなどを祈願したことが始まりとされる。現在は、毎年2月の第2土曜日とその翌日の日曜日に行なわれ、JR奥羽本線湯沢駅から北西1.5kmにある湯沢市総合体育館周辺特設会場をメイン会...

写真提供:一般社団法人 田沢湖・角館観光協会

角館祭りのやま行事 ( 秋田県 仙北市 )

角館祭りのやま行事は、角館総鎮守神明社と勝楽山成就院薬師堂の例祭に合わせ、毎年9月7日~9日の3日間催される。18丁内から武者人形や歌舞伎人形を乗せた18台の「やま(山車)」が、7日の夕方には神明社へ参拝し、8日には江戸期にこの地を治めた佐竹北家当主の上覧を仰ぎ、8日、9日には薬師堂を参拝するため市街地で曳き回される。「やま」の...

雄物川 ( 秋田県 横手市 / 秋田県 大仙市 )

雄物川は、秋田・山形県境の奥羽山脈の大仙山(標高920m)を源として、西側に出羽丘陵を見ながら上流域の山間部を抜け横手盆地の西縁を北流しながら皆瀬川、横手川などの支流を合わせ、大曲付近で玉川が合流し屈曲を繰り返す中流域を経て、秋田空港近くで北西に流れを変える。そこで下流域となる秋田平野に出て秋田市新屋では旧雄物川を分派...

写真提供:一般社団法人秋田県観光連盟

毛馬内の盆踊 ( 秋田県 鹿角市 )

秋田県鹿角市毛馬内地区に伝承されている盆踊。毎年8月21日から23日の3日間、地区の「こもせ通り」の真ん中に数ヵ所かがり火を並べ、盆踊の会場としている。 由来は定かではないが、すでに文化・文政年間(1804~1830年)に書かれた、紀行家菅江真澄の「鄙廼一曲(ひなのひとふし)」に盆踊唄「大(だい)の阪(坂)ぶし」の記事があること...

写真提供:一般社団法人秋田県観光連盟

土崎港曳山まつり ( 秋田県 秋田市 )

JR男鹿駅から西へ200mほどのところにある土崎神明社*1の祭礼で、神輿の渡御に合わせて、町内を曳山が巡行する。例年7月20日、21日の両日に行われる。祭礼は町を挙げて行われ、旧47町内が9つの組に分かれて当番を務め、祭礼の3か月ほど前から様々な神事や曳山の蔵出し、製作、飾り付けなどの準備が進められる。曳山*2の台数は年により異なるが...

花輪ばやし(花輪祭の屋台行事) ( 秋田県 鹿角市 )

花輪祭の屋台行事(通称:花輪ばやし)はJR花輪線鹿角花輪駅から東約3kmにあるこの地方で古くから産土神として信仰を集めていた幸稲荷神社(さきわいいなりじんじゃ)*1の例大祭の祭礼囃子として伝承されてきた。祭、囃子*2の起源については、定かではないが、明確な記録*3としては、1765(明和2)年の尾去沢銅山の「御銅山御定目帳」のなか...

秋田県立美術館 ( 秋田県 秋田市 )

JR秋田新幹線・奥羽本線秋田駅から西へ約800m、千秋公園の南側、お堀の前のエリア内に建つ。同館は千秋公園*1内に1967(昭和42)年に開館されたが、2013(平成25)年に現在地に移転した。現在の建物は、建築家安藤忠雄の設計によるもので、コンクリート打ち放しの壁面やスリット窓などで構成されたシンプルな建築物*2となっている。2階のミュ...

赤神神社五社堂 ( 秋田県 男鹿市 )

JR男鹿線男鹿駅から男鹿半島の西海岸を西へ約13km、本山(標高715m)の中腹、標高約180mの高台に五社堂は建つ。参道*1は船川港門前にある赤神神社遥拝殿の横にあり、長楽寺の脇を通り、999段とされる石段が参道となっている。 五社堂は、向かって右から三の宮堂、客人権現堂、赤神権現堂、八王子堂、十禅師堂*2の5棟が並列しており、い...

払田柵跡 ( 秋田県 大仙市 )

JR秋田新幹線・奥羽本線大曲駅から東へ約6km、横手盆地の北部、仙北地方の平野部にある真山・長森の2つの小丘陵*1を取り込むように展開する遺跡。遺跡周辺は「あきたこまち」で知られる稲作地帯で水田が広がる。 払田柵跡の発見は、明治30年代に行われた耕地整理の際、土中から角材が並んで発見されたことが端緒である。規則的・連続的に...

写真提供:遊佐町役場

鳥海山 ( 山形県 遊佐町 / 秋田県 )

秋田と山形との県境にそびえる鳥海山は標高2,236mで、東北地方では福島県の燧ヶ岳(標高2,356m)についで2番目に高い山。鳥海山の山域は、地形的には、東部の出羽丘陵山地、中部から西部の独立峰をなす鳥海火山で形成されており、西は日本海に直接落ち込み、南西部は庄内平野が広がる。鳥海火山は成層火山で日本有数の規模を誇り、おおまかに...

善寳寺 ( 山形県 鶴岡市 )

JR羽越本線鶴岡駅の北西約10km、湯野浜温泉から約4km。鶴岡市の西部にあり、市街地と日本海を隔てるように立つ高館山の北東麓に、庄内平野と向かい合うようにある。天慶・天暦年間(938~957)の創建と伝えられ、その開基に関する伝承は、平安末期の説話集「今昔物語集」*にも載っている。境内にある貝喰の池には龍神伝説*があり、そのため...

飯豊山(飯豊連峰) ( 山形県 小国町 / 福島県 / 新潟県 阿賀町 )

山形、福島、新潟の3県にまたがる飯豊連峰の総称。標高2,128mの大日岳を最高峰に、飯豊本山とも呼ばれる飯豊山(標高2,105m)など、2,000m級の山々*が約20kmにわたって連なる。花崗岩と中古生層から成る褶曲山地で、氷河地形、周氷河地形及び雪食地形*が見られ、稜線の東西で地形が大きく異なる非対称山稜を形成している。植生も雪田群落な...

写真提供:山形県花笠協議会

山形花笠まつり ( 山形県 山形市 )

毎年8月5日~7日の三日間にわたり、山形市内で繰り広げられる祭り。祭りの見どころは夕方からはじまる花笠パレードである。市の中心街である十日町角から市役所前までの約1.2kmを「花笠音頭」に合わせて、3日間延べ約1万数千人の踊り手が集団ごとに、山車に先導されて踊る。踊り手は、特産の紅花をあしらった花笠を手に、団体ごとに揃いの浴...

写真提供:新庄市

新庄まつり ( 山形県 新庄市 )

毎年8月24日~26日の3日間、新庄市内で開催される。1756(宝暦6)年、新庄藩主5代戸沢正諶(まさのぶ)が、前年の大凶作に疲弊した領民たちを鼓舞し、五穀豊穣を祈るために、氏神である城内天満宮の新祭を始めたのが起源とされる。このため、当初は藩主が在城する隔年で行われていたと伝えられている。 24日は、戸沢家*の始祖などを祀る...

黒川能 ( 山形県 鶴岡市 )

鶴岡市の中心街から南へ約10kmの黒川集落にある春日神社*の神事能で、氏子(農民)によって継承されてきた。起源は諸説あり、9世紀後半に清和天皇が黒川を訪れた際に伝えられたとするものや、15世紀初めに後小松天皇の第三王子小川の宮が黒川に入り、その従者が伝えたとするものがあるが、いずれも口伝の域をでない。史料記録などはないもの...

写真提供:酒田市教育委員会

黒森歌舞伎 ( 山形県 酒田市 )

JR羽越本線酒田駅から南に10kmほどの酒田市黒森に伝わる農村歌舞伎。起源は不詳だが、江戸時代中期の享保年間(1716~1736年)ころからはじめられ、黒森日枝神社*の祭礼(旧暦の小正月)に合わせ、境内の常設の舞台で、毎年2月15日と17日に奉納上演される。演じるのはすべて「妻堂連中」*という地元住民。伝承演目は、現在、高田馬場十八番...

写真提供:一般社団法人 天童市観光物産協会

天童桜まつり ( 山形県 天童市 )

天童桜まつりは、毎年4月上旬から5月上旬にかけて開かれる祭りで、会期中は「人間将棋」「子ども将棋大会」「天童百面指し」「しだれ桜まつり」*「天童花駒踊りフェスティバル」などが市内各所で開催される。 メインイベントは、1956(昭和31)年から催されている「人間将棋」(4月第3土、日曜日)だ。当初は「将棋野試合」と呼ばれ、天...

写真提供:酒田市

酒田まつり(酒田山王祭) ( 山形県 酒田市 )

1609(慶長14)年に創始したとされる上・下日枝神社の例大祭「山王祭」*は、1976(昭和51)年の酒田大火からの復興と防災の願いを込め、1979(昭和54)年以降は「酒田まつり」として毎年5月19日~21日に開催している。 19日の宵祭りでは、2008(平成20)年から復活した高さ22.36mの立て山鉾に日没とともに明かりを灯し、中心街を巡行する...

米沢上杉まつり ( 山形県 米沢市 )

米沢上杉家*の家祖である上杉謙信を祀る上杉神社と、上杉鷹山、上杉景勝、直江兼続などを祀る松岬神社の春の例大祭に合わせ、米沢市を挙げての春の祭り。毎年4月29日~5月3日に開催される。第2次世界大戦前は「県社のまつり」あるいは「城下のまつり」といわれ、神輿渡御や武者行列などを行っていた。戦後、復興が進むなか、両神社の例大祭...

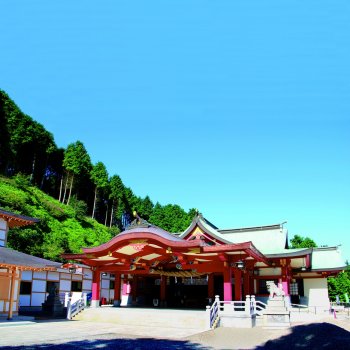

熊野大社 ( 山形県 南陽市 )

赤湯駅から北へ約5km、町並みを見下ろす丘の上にある。創建*の由緒は不明だが、8世紀にはすでに山岳信仰などの下地があった東北地方に熊野信仰*が浸透しつつあることを背景に、806(大同元)年に平城天皇の勅命により紀伊の熊野三山の神々が勧請され再建されたという。そののち、慈覚大師の天台系などの仏教宗派の影響を受けた古社である。...

山五十川の玉スギ ( 山形県 鶴岡市 )

JR羽越本線五十川駅から五十川沿いに6kmほど山間に入り、支流の温俣川がつくる沢の斜面にある熊野神社の境内に立つ。樹高36.8m、根元幹囲が22.2m、目通幹囲11.4mの杉の巨木で半球状の樹冠を有し、姿が良いことから、この名がついたという。樹齢は1,500年くらいといわれているが、樹勢は旺盛で太い根幹は斜面をしっかりつかみ、一部は地表に露...

写真提供:柳津観光協会

柳津七日堂裸詣り ( 福島県 柳津町 )

毎年正月7日午後8時30分*、一番鐘を合図に、福満虚空蔵尊(圓藏寺)の菊光堂(当日は七日堂と呼ぶ)を目指し下帯姿の男衆が石段を駆け上がり、手水鉢の水で身を浄め、先を争って堂内に下げられた金属製の音響具「鰐口(わにぐち)」の5mほどの太い打ち綱をよじ登る祭り。正式には牛王祭と呼ぶ。 宝珠を奪おうとした只見川の龍神を村人が...

写真提供:白河市役所

南湖公園 ( 福島県 白河市 )

南湖公園は、JR東北本線白河駅の南2.5kmにある。南湖は、天明の飢饉ののち、白河藩主松平定信*が1801(享和元)年に完成させた周囲約2kmの湖で、湖畔にサクラ・カエデ・マツなどを植え、「士民共楽」という理念のもと身分を問わず親しめる場所とした。文化年間(1804~1818年)には、「関の湖」、「共楽亭」、「千代松原」など南湖十七景*...

二本松城跡(福島県立霞ヶ城公園) ( 福島県 二本松市 )

JR東北本線二本松駅の北約2km、安達太良山系の裾野に位置する白旗ケ峰(標高345m)の頂上から麓にかけて城跡が残っている。霞ヶ城とも呼ばれる。南・西・北は丘陵に囲まれ、東に向け少し開けた地形となっている。 1414(応永21)年に奥州管領畠山国氏の孫満泰が、この地を本拠地としたのが始まりとされ、1586(天正14)年まで畠山氏の居城...

二本松の提灯祭り ( 福島県 二本松市 )

JR東北本線二本松駅の北へ100mほどのところにある二本松神社*の秋の例大祭。現在は、10月第1土曜日から3日間*行われる。 初日の宵祭りは、氏子七町(若宮、松岡、本町、亀谷、竹田、根崎、郭内)から提灯を満艦飾につけた7台の太鼓台が繰り出し、二本松神社の御神火が紅提灯に移されるところからはじまる。太鼓台は、町組よって多少異な...

写真提供:南会津町

田島衹園祭 ( 福島県 南会津町 )

会津鉄道会津田島駅から北へ約500mにある田出宇賀(たでうが)*、熊野両神社の例大祭で、毎年7月22日、23日、24日の3日間開催される。 田島衹園祭の淵源については、この地方が文治年間(1185~1190年)頃から下野に本拠地を置く長沼氏の支配下に入り、その長沼氏の守護神が牛頭天王(衹園信仰)だったため居城の鴫山城の守護神として祀...

写真提供:尾瀬檜枝岐温泉観光協会

檜枝岐歌舞伎 ( 福島県 檜枝岐村 )

檜枝岐での歌舞伎興行は、1743(寛保3)年に購入された浄瑠璃本が残されており、1810(文化7)年の絵図に舞台が描き込まれ、1846(弘化3)年に歌舞伎衣装の借用の記録があるため、江戸後期から盛んになったとされる。現在も、地元民が伝統を継承するため「千葉之家花駒座」*の名で伝承、上演活動を行っている。 檜枝岐の舞台での歌舞伎...

写真提供:相馬野馬追執行委員会

相馬野馬追 ( 福島県 相馬市 / 福島県 南相馬市 )

「相馬流れ山、習いたかござれ。五月中申(なかのさる)、アノサお野馬追」と民謡「相馬流れ山」にうたわれる相馬地方最大の相馬野馬追は、現在は7月の最終土、日、月曜日に行われる。 起源は平将門*が野馬を狩って妙見宮に献じていたという故事によるといわれ、将門の末裔と伝えられる相馬氏が、1323(元亨3)年に、すでに源頼朝から所領と...

須賀川松明あかし ( 福島県 須賀川市 )

JR東北本線須賀川駅から南へ約1.2kmの中心街松明通りと隣接する翠ケ丘公園*を中心に、毎年11月第2土曜日に開催される火祭り。 由来について現在は、この地を文安年間(1444~1449年)から統治していた須賀川二階堂氏(行光の系統)の居城須賀川城が、1589(天正17)年、伊達政宗に攻め落とされた際の故事による。江戸後期の『白河風土記...

写真提供:古殿町役場

越代のサクラ ( 福島県 古殿町 )

いわき市の西隣、古殿町*の東部、越代地区にあるヤマザクラ。樹齢約400年といわれ、高さ20m、幹周り7.2mもある大木。県道135号沿いの小高い斜面に立ち、大きな枝ぶりを見上げる形になる。花と若葉が同時に開き、花自体は、淡紅色であるが、花柄や葉柄に赤みがあるため、全体としてはソメイヨシノなどにくらべ赤みは強い。 開花期は4月下...

うねめまつり ( 福島県 郡山市 )

毎年8月第1木・金・土の3日間開催される。初日は、市内片平町のうねめ神社で開催される「采女供養祭」や市内西部プラザでは「ちびっこうねめまつり」が実施される。2日目・3日目は郡山駅前で「ミスうねめパレード」や学校や市民団体による「パフォーマンスステージ」、「商店街イベント」などが開催され、多くの市民が訪れる。祭のメインイ...

写真提供:會津藩校日新館

日新館 ( 福島県 会津若松市 )

JR磐越西線広田駅から東北に約1.4km、江戸期の会津藩の藩校であった日新館を1987(昭和62)年に復元したもので、会津若松市街を見下す高塚山にある。かつての藩校*があった場所は鶴ヶ城の西出丸(馬場郭)濠端の米代(よねだい)であるが、現在、その場所には日新館天文台跡を残すのみである。日新館は白虎隊の出身校としても知られる。 ...

笠間稲荷神社 ( 茨城県 笠間市 )

京都の伏見稲荷や九州の祐徳稲荷、あるいは愛知の豊川稲荷と並び称される稲荷大社。市街の中央に鎮座し、両側にみやげ物店が立ち並ぶ仲見世を抜けると、朱の大鳥居、楼門、拝殿、本殿*と堂々とした建物が並んでいる。 創建は651(白雉2)年と伝えられる。クルミの木の下に小さな祠が祭られたのが始まりといわれ、「胡桃下稲荷」*とも呼...

写真提供:大子町観光協会

袋田の滝 ( 茨城県 大子町 )

福島県から茨城県へと流れる久慈川*の支流滝川にかかる滝。滝は4段から成り、高さ120m、幅73m。成因は、1,500万年前に形成された火山角礫岩層の硬い岩石に対し、滝の上下が浸食されやすい凝灰質の砂岩や頁岩だったため、硬質の火山岩が残り、節理と断層面が浸食され段差が生まれたと、考えられている。滝の途中に四本の大きな節理があり、4...

写真提供:古河市役所

古河堤灯竿もみまつり ( 茨城県 古河市 )

毎年12月の第一土曜日、JR宇都宮線古河駅前に高さ約10mの矢来を組んだ会場を設け、市内の自治会などのグループがそれぞれ20m近い竹竿の先に提灯をつけ集まり、激しく揉み合い相手の提灯の火を消し合う祭り。 この祭りの起源は、江戸時代は古河藩領であった野木神社(現在は栃木県野木町)*の神官が、神鉾を奉じ11月27日から神領である八...

楽法寺(雨引観音) ( 茨城県 桜川市 )

坂東三十三ケ所第24番札所。加波山の尾根続きになる雨引山の中腹斜面に真壁城の薬医門を移築した黒門をはじめ、仁王門*、本堂、鐘楼堂、多宝塔、本坊、客殿など多数の堂宇が甍を並べ、仁王門の脇には城郭を思わせる大石垣がそびえる荘厳な寺である。 587(用明天皇2)年中国の帰化僧法輪独守の創建と伝え、その後、勅願寺として朝廷や真...

写真提供:鹿島神宮

鹿島神宮 ( 茨城県 鹿嶋市 )

JR鹿島線鹿島神宮駅の南東に、約70万m2の広大な樹叢*を有し、その中に社殿が建つ。創建については不明な点も多いが、すでに4~5世紀、大和政権が東国に進出をしていく過程における、いわゆる「東征」の重要拠点であり、祭祀も行われたのではないかといわれている。そのため、創建神話として、神武天皇が「東征」の折、武甕槌大神...

写真提供:鹿島神宮

鹿島神宮祭頭祭 ( 茨城県 鹿嶋市 )

祭頭祭は毎年、3月9日に執り行われる*。起源は、奈良時代あるいは平安時代ともいわれているが、近世までは、その囃し言葉*から窺えるように「五穀豊穣」を主に祈る祭りであったり、神仏習合の影響を受け、釈迦入滅の「常楽会」(涅槃会)ともされ、幕末までは鹿島神宮と神宮寺*が習合して執り行っていた。昭和初期には、軍国化の時流の中...

写真提供:潮来市

水郷のアヤメ ( 茨城県 潮来市 )

潮来大橋の東、潮来市内を流れる前川が常陸利根川に注ぐ付近の河畔にある。河原に群生した原種を改良したアヤメ、ハナショウブ*を中心にカキツバタなども含め1.3万m2に約500種100万株が咲き乱れる。かつては潮来市内には3か所のあやめ園があったが、2013(平成25)年に市営水郷潮来あやめ園としてこの地に集約し整備充実させた。...

かみね公園・平和通りのサクラ ( 茨城県 日立市 )

平和通りは日立駅中央口から国道6号まで約1km、幅員36mの日立市のメインストリート。1951(昭和26)年から沿道にサクラが植えられはじめ、現在では約120本のサクラが満開時には道路を覆うように咲き誇る。日立さくらまつりの中心会場となり、ユネスコ無形文化遺産である日立風流物(山車)なども披露される。 かねみ公園は日立駅の北方約2...

日立風流物 ( 茨城県 日立市 )

高さ15m、重さ5tにも及ぶ巨大な山車。正面は唐破風造、5層からなる城を模し、その背面は大きな山に見立てた裏山と呼ばれる造りである。屋形は中央から割れるように開いて舞台となり、『源平盛衰記』『忠臣蔵』といった人形芝居が催される。それが終わると山車は半回転し、裏山の舞台では『花咲爺』『自雷也』といった伝説・神話などが演じら...

写真提供:(C)宇都宮餃子会

宇都宮餃子 ( 栃木県 宇都宮市 )

戦前、宇都宮から大陸に渡った兵士たちが帰国し、餃子で商売を始めると、宇都宮にあった第十四師団の兵士たちがこぞって食べ、一般の人たちに広まったという説がある。昭和20年代後半に餃子をメニューに載せた店が現われ、30年代に餃子を提供する店が次々と出てきた。年々その数はふえ、市民が餃子を食べる習慣が他市町と比べ、抜きんでてい...

太平山神社 ( 栃木県 栃木市 )

栃木駅の西方約4km、太平山(343m)の山頂の東側には太平山神社が鎮座する。祭神は瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)。創建は827(天長4)年に円仁が当山に参拝した際とも、神護景雲年間(767~770年)ともいわれるが、明らかではない。 境内には、太平山神社(太平権現)、連祥院般若寺などがあり、平安時代以来神仏習合の霊場であった。約1,00...

栃木市の町並み ( 栃木県 栃木市 )

まちの北から南へ渡良瀬川の支流巴波川が流れ、西に太平山がそびえている。江戸時代には巴波川の河川交通により、卸問屋が集まる町として発達し、また例幣使街道の宿場町としても栄えた。 1871(明治4)年には栃木県庁が置かれ、栃木県の県庁所在地として急速に繁栄したが、1884(明治17)年に宇都宮に県庁が移り、県名だけが残った。 ...

満願寺 ( 栃木県 栃木市 )

栃木市内の北西、出流山(いずるさん)の中腹、老杉におおわれた静寂境にある坂東三十三ケ所霊場第17番札所。765(天平神護元)年、勝道上人が開いたといわれ、820(弘仁11)年、弘法大師の巡錫の折、本尊の千手観音像を刻んで安置したと伝えられる。勝道上人が日光を開いたことから徳川氏の尊信が厚く、日光の修験僧は必ず一度はここで修行...

写真提供:那須烏山市

山あげ祭 ( 栃木県 那須烏山市 )

1560(永禄3)年時の烏山城主那須資胤が、当地方の疫病防除、五穀豊穣、天下泰平を祈願し牛頭天王を烏山に勧請した。その祭礼の奉納余興として、当初は相撲や神楽獅子舞等が行われていた。やがて、江戸で常磐津所作が流行したのをきっかけに常磐津所作を奉納余興として行うようになり、今日のような絢爛豪華な野外歌舞伎舞踊となった。この「...

那須岳温泉群(大丸温泉、弁天温泉、北温泉) ( 栃木県 那須町 )

那須岳南東麓の標高1,000m前後の高原にわく温泉群。那須七湯、八湯とも呼ばれるほど温泉が豊富な地域であるが、この中でも大丸温泉、弁天温泉、北温泉は湯量が豊富であることで知られている。

日光二荒山神社 ( 栃木県 日光市 )

恒例山の西麓にあり、東照宮造営以前は二荒山(日光山)信仰によって山内の中心を成していた。主神大己貴命(おおなむちのみこと)は秀峰二荒山(男体山)の神、妃神の田心姫命(たごりひめのみこと)は女峰山の神、御子神の味耜高彦根命(あじすきたかひこねのみこと)は太郎山の神である。別宮の滝尾神社・本宮神社とともに、もとは日光三...

日光二荒山神社中宮祠 ( 栃木県 日光市 )

中禅寺湖の北岸、男体山を背後にする。湖畔に銅鳥居が立ち、中門・拝殿・本殿など、総朱塗、銅板葺の華麗な社殿が湖に面して立ち並んでいる。 784(延暦3)年、勝道上人が二荒山(男体山)の冬季遥拝所として、この地に二荒山権現を祭ったことに始まると伝え、以後、山岳崇拝の道場として栄えた古社である。江戸時代までは神仏習合の信仰...

滝尾神社 ( 栃木県 日光市 )

輪王寺行者堂から滝尾神社へ向かっていくと、「大小便禁制の碑」*がある。ここから滝尾神社の神域に入り、筋違橋から白糸の滝が見える。さらに老杉の木立を縫って続き、苔むした石段の上に、石鳥居、楼門、拝殿、唐門、本殿などの華麗な社殿が立ち並ぶ。 東照宮遷座以前は、二荒山神社、本宮神社とともに三社権現の一つとして庶民の信仰...

写真提供:(一社)日光市観光協会

男体山 ( 栃木県 日光市 )

中禅寺湖の北岸に円錐形の雄大な山容を見せてそびえ立つ、日光火山群中の雄峰。高さ2,486m。中禅寺湖の水面上からの高さは約1,200mほどで、裾野は長く、大きく、日光市街近くにまで達する。頂上北側に直径約800mの爆裂火口跡があり、山頂からは放射状に薙(なぎ)と呼ばれる涸れ谷が発達しているほか、北側には固まった溶岩が尾根状になり戦...

写真提供:(一社)日光市観光協会

日光和楽踊り ( 栃木県 日光市 )

1913(大正2)年、大正天皇と貞明皇后が避暑のため日光へ行幸されたときに、民間企業の古河電工日光事業所に立ち寄られた。民間企業に天皇が立ち寄るのは初めてのことで、大任を果たした会社と従業員が祝賀の席で、自然発生的に歌い踊ったのが始まりとされる。 発祥当時は従業員慰安の目的のものだったが、次第に市民等も参加できるにぎや...

惣宗寺(佐野厄除大師) ( 栃木県 佐野市 )

開基は藤原秀郷と伝えられ、佐野城跡のある春日岡にあったが、1600(慶長5)年、佐野城築にあたり現在の地に移転した。 境内は広く、本堂、鐘楼など古い堂宇が建つ。境内の北西部に東照宮が祀られ、本殿・拝殿・唐門・透塀が県の文化財に指定されている。江戸時代後期の建築様式が随所にうかがえ、なかでも欄間、妻飾りの装飾彫刻は見事で...

写真提供:(一社)栃木市観光協会

とちぎ秋まつり ( 栃木県 栃木市 )

栃木に山車が誕生したのは、1874(明治7)年、県庁内で行われた神武祭典のとき。倭町3丁目が東京日本橋の町内から購入した静御前の山車と、泉町が宇都宮から買い求めた諫鼓鶏(かんこどり)の山車を参加させたのが始まり。1893(明治26)年に、新調した三国志の人形山車が3台、ほかに神武天皇の人形山車が加わり、6台となった。1906(明治39...

殺生石(賽の河原) ( 栃木県 那須町 )

温泉神社に隣接する殺生石園地には亜硫酸ガスや硫化水素など有毒ガスが噴出し、硫黄の香りが立ち込め草木もない荒涼とした風景が広がる、賽の河原と呼ばれる場所がある。 その園地の奥には能や謡曲の題材になり、芭蕉が「おくのほそ道」でも訪れ、九尾狐伝説にまつわる史跡の「殺生石」がある。 九尾狐伝説とは、中国・インド・日本を...

写真提供:一般社団法人 草津温泉観光協会

草津温泉 ( 群馬県 草津町 )

白根火山の東麓、標高1,200m付近の小盆地とその周辺に温泉街・ホテル街が形成されている。古くから湯治温泉として全国的に有名で、西の有馬温泉に対し、東国一の名湯といわれてきた。恋の病を除いてはどんな病気でも治るといわれている。現在では、志賀・草津高原ルート(国道292号線)の開通、スキー場やゴルフ場、コンサートホールなどの整...

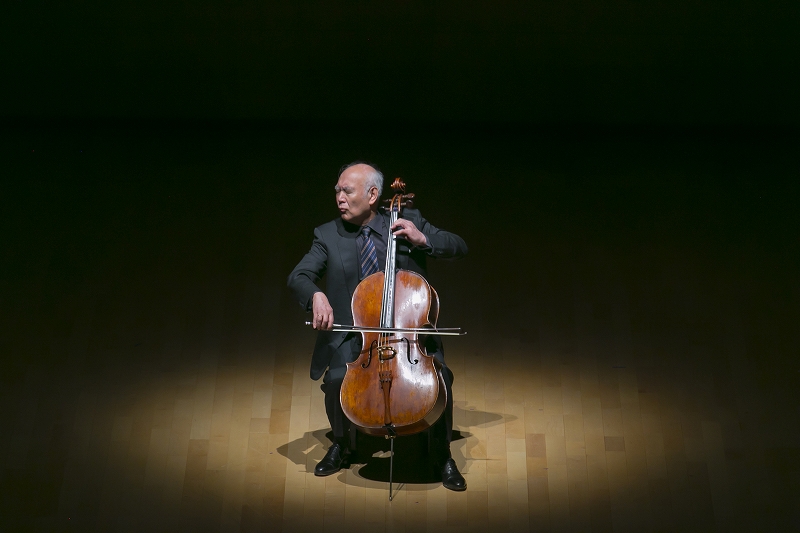

写真提供:(C)林喜代種

草津夏期国際音楽アカデミー&フェスティヴァル ( 群馬県 草津町 )

1980(昭和55)年、ヴァイオリニスト豊田耕児氏を音楽監督、音楽評論家遠山一行氏を実行委員長として始められた音楽祭。群馬交響楽団のレベルアップを目的に企画されたという。毎年テーマを決めて開催されている。音楽家を目指す人たちの学びの場、人材育成の場として夏期2週間、テーマに合わせて世界的な芸術家を招き講習会を行う。 また...

湯の丸高原レンゲツツジ群落 ( 群馬県 嬬恋村 / 長野県 東御市 )

湯ノ丸山の地蔵峠付近標高1,600~2,100m前後とその山麓の高原に、6月下旬約60万株のレンゲツツジが開花する。レンゲツツジは群馬県の県花である。 この群落は明治時代に始まった牛の放牧により、湯の丸地域が草原化してできたといわれる。牛はレンゲツツジを食べないため、草原一面がレンゲツツジの花畑になったという。1956(昭和31)年...

写真提供:つつじが岡公園

つつじが岡公園のつつじ ( 群馬県 館林市 )

館林駅の東方約4kmにある。「館林のつつじ」とはここのつつじのことで、俗に花山と呼ばれる城沼南岸一帯の丘陵地である。12.93haの敷地は、ヤマツツジをはじめ、キリシマツツジ・クルメツツジなど100余品種、約1万株のつつじが咲き誇る。 この公園のつつじは1605(慶長10)年、初代館林藩主の榊原康政*が側室「お辻」の霊を弔うためつつじを...

写真提供:少林山達磨寺

少林山達磨寺 ( 群馬県 高崎市 )

市の西、鼻高丘陵の北斜面にある。その昔、行基菩薩作とされる観音菩薩をお祀りする御堂があった。江戸時代に碓氷川の氾濫の折流れ着いた光り輝く香木で、一了居士が達磨大師坐像を彫刻し安置したのが達磨寺となる由縁である。 1697(元禄10)年に水戸光圀公の帰依された心越禅師を開山と仰ぎ、前橋城の裏鬼門を護る寺として、第5代前橋城...

榛名梅林 ( 群馬県 高崎市 )

生産量、栽培面積は東日本一。明治の中期頃から栽培が始まり、桑園や水田からの転作作物として昭和50年代に入ってから急速に増え、東日本一の梅の産地となった。400haの広大な土地に、約12万本の梅が植えられている。中でも上里見にある榛名梅林には7万本の梅がある。3月の第3日曜日、榛名梅林に囲まれた町総合文化会館エコールでは、「はる...

三夜沢赤城神社 ( 群馬県 前橋市 )

県内外に散在する赤城神社約300社の総本社のひとつといわれる神社である。杉木立ちの中に、上野国二の宮*と称されるこの社がある。社伝によると、古代、豊城入彦の命の子孫である上毛野君という氏族の創祀といわれ、戦国時代には、上杉・北条・武田の3氏を始め各武将の崇敬を集め栄えた。 本殿・中門などは県の重要文化財。神社の北裏2km...

小幡の町並み ( 群馬県 甘楽町 )

城下町小幡は、室町時代に小幡氏の拠城であった国峰城が築かれ、江戸時代に織田氏、松平二万石の陣屋町として栄えたところで、武家屋敷の町並みを今に残している。織田信長の次男信雄(のぶかつ)*が小幡に城下町を築く際に作られた庭園は楽山園として残されており、現在では当時の姿に復元された。 小幡地区を南北に流れる雄川堰は、古...

写真提供:氷川神社

氷川神社 ( 埼玉県 さいたま市 )

大宮駅の北東約1.5kmにあり、武蔵国一宮として知られる延喜式内の古社である。関東に多い氷川神社約280の総本社でもある。新都心駅近くの一の鳥居から2kmも延びる参道は、車も通行できるが、一部は歩行者専用になっている。参道の両サイドは杉、ケヤキ、スダジイ、エノキなど30種以上、約650本の樹木が二の鳥居、三の鳥居へと導く。長い参道...

写真提供:一般社団法人 南越谷阿波踊り振興会

南越谷阿波踊り ( 埼玉県 越谷市 )

毎年8月下旬の金曜日から土曜日にかけて、南越谷駅周辺で開催される祭り。7月下旬にプレ、9月中旬にアンコールの阿波踊りが開催される。 市内在住の徳島県出身者の住宅建設会社社長が、郷里の阿波踊りを通じて、地元南越谷の人々に「ふるさと意識」を呼び起こし、地元が誇れる「文化」を醸成しようと、1983(昭和58)年に徳島から指導者を...

写真提供:Masao Inomata

玉敷神社 ( 埼玉県 加須市 )

埼玉県北東部の加須市にあり、延喜式神名帳に名を連ねる古社である。現在より数百m先の正能(しょうのう)地区にあったが、兵火にあって焼失。その後私市(きさいち)城の大手門前に再建されたが、程無く(1627(寛永4)年頃)現在地に移転鎮座した。本殿・幣殿は1816(文化13)年の建築、拝殿は1898(明治31)年の修築、神楽殿は1836(天保7...

写真提供:久喜市

久喜提燈祭り「天王様」 ( 埼玉県 久喜市 )

久喜提燈祭り「天王様」は、旧久喜町の鎮守である八雲神社の祭礼である。1783(天明3)年の浅間山の大噴火で、桑をはじめ夏作物が全滅したことによる、生活苦、社会不安などを取り除くため、祭礼用の山車を曳き廻して豊作を祈願したのが始まりと伝えられ、230余年の歴史と伝統を誇る祭りである。 祭りは毎年7月12日と18日に行われ、町内か...

熊谷うちわ祭 ( 埼玉県 熊谷市 )

「熊谷うちわ祭」は、八坂神社の祭礼で、京都八坂神社の「祇園祭」の流れを受け、江戸中期(1750年頃)より始まったとされる。 7月20日から22日の3日間であるが、それぞれ違った催しになる。鉦と太鼓の音も勇ましい熊谷囃子を奏でながら豪華な 12 台の山車と屋台が中心市街地を巡行し、20日には神輿の渡御がある。22日の夜には、全町12台...

川越まつり ( 埼玉県 川越市 )

川越まつりは、川越の総鎮守氷川神社の祭礼行事に由来する。1648(慶安元)年当時の藩主松平信綱が神輿と獅子頭、太鼓など祭礼用具を奉納したのをきっかけに祭りが始められたという。1698(元禄11)年、現在の元町2丁目からはじめて踊屋台が出て以来、年々盛大になり、天保年間(1830~1844年)には当時の十カ町すべての山車に上に人形をのせ...

両神山 ( 埼玉県 小鹿野町 )

標高1,724m。深田久弥選定の日本百名山の一つ。平らな山稜をつなぐ秩父の山々のなかで、ギザギザの特色ある岩稜を刻むこの山は遠くからでも一目でわかる。 古く日本武尊(やまとたけるのみこと)*が足跡をしるし、役行者も登山したと伝わり、修験の山としても信仰されおり、以前は白装束、手甲脚絆で登る信者も多かった。伊弉諾・伊弉再...

写真提供:秩父神社

秩父神社 ( 埼玉県 秩父市 )

秩父市の中心に鎮座する。三峯神社・宝登山神社とともに秩父三社に数えられるこの社は、崇神天皇のころの創始といわれる古社で、明治維新前は秩父妙見宮と称されていた。広い境内に権現造*の本殿・幣殿・拝殿が鎮まり、左甚五郎作と伝えられる龍虎の彫刻をはじめ、社殿には華麗な彫刻が施されている。 日本三大曳山祭のひとつに数えられ...

写真提供:秩父観光協会

秩父夜祭 ( 埼玉県 秩父市 )

京都祇園祭、飛騨祇園祭(岐阜県)と並ぶ日本三大曳山祭の一つで、毎年12月3日を中心に行われている。国の重要有形民俗文化財に指定される高さ平均約6.5m2、重さ15tもある重厚な6台の山車(屋台4基、笠鉾2基)が秩父神社中心に曳き廻され、とりわけ本番の3日は秩父盆地の街並みをこだまする屋台ばやしの太鼓の音が祭りを一層盛り...

写真提供:高麗神社

高麗神社 ( 埼玉県 日高市 )

JR川越線・八高線の高麗川駅から徒歩約20分。西武線高麗駅からは徒歩約40分。 高麗神社は、奈良時代に創建され、高句麗からの渡来人高麗王若光を主祭神としている。若光は高句麗からの使節として渡来した。朝廷から「王姓(こきしのかばね)」を賜っていることから高句麗の王族出身者と考えられている。716(霊亀2)年に高麗郡が置かれ、...

写真提供:印西市

吉高の大桜 ( 千葉県 印西市 )

吉高の大桜は、印西市吉高地区にある樹齢300年を超える孤高の一本桜(ヤマザクラ)である。樹高10.6m、根回り周囲6.85m、枝張最大幅25.8mで、開花の時期(4月上旬~中旬)にはピンク色の小山のような景観を見せる。 根元周囲は、所有者である須藤家の祭祀場(氏神)として周辺よりも1m程度小高く塚状に盛土されている。 通常、ソメイヨ...

写真提供:香取神宮

香取神宮 ( 千葉県 香取市 )

香取神宮は、佐原の町並みの東側、老杉生い茂る「香取神宮の森」と呼ばれる地に鎮座する。御祭神・経津主大神(ふつぬしのおおかみ)は、天孫降臨の折、鹿島神宮の御祭神・武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)と共に出雲へ赴き、大国主神(おおくにぬしのみこと)との国譲りの交渉を成功させた。それ故に、国家鎮護の神として奉祀されてい...

佐原の町並み ( 千葉県 香取市 )

古い家並みを残す佐原は、江戸時代から利根川水運の中継地として発展し、商人の町として栄えた。町中を流れる小野川沿いや香取街道沿いには、江戸時代から昭和期に至るまでの町屋や土蔵、レンガ造りなど情緒漂う建物が多く残っており、国の重要伝統的建造物群保存地区(重伝建)に選定されている。それらの建物の多くは、現在も活用されてい...

写真提供:香取市

式年神幸祭 ( 千葉県 香取市 )

毎年4月に行われる神幸祭*は、約800年の昔から伝わる祭事である。香取神宮の祭神である経津主大神(ふつぬしのおおかみ)が東国を平定したときの様子を表すものであり、200人規模の氏子が平安時代さながらの装束を身にまとい、行列を組んで神宮の周りを歩く。途中、表参道入口の駐車場で祭典を行い、社殿へと戻る。祭典の前には、香取神道流...

写真提供:香取市

佐原の大祭(八坂神社、諏訪神社) ( 千葉県 香取市 )

「お江戸見たけりゃ佐原へござれ 佐原本町 江戸優り」と唄われた佐原では、商業都市としての財力を背景に、独自の文化を築いた。毎年夏と秋に行われる「佐原の大祭」もその1つである。 佐原にある24地区は、それぞれ山車を有しており、最上部の「大天井」と呼ばれる部分には、日本神話も含む歴史上の人物の人形や鯉・鷹といった動物の藁...

写真提供:水郷佐原あやめパーク

水郷佐原あやめパーク ( 千葉県 香取市 )

水郷佐原あやめパークは、利根川の北、与田浦(よだうら)に接する約8haの広さを有する公園である。1969(昭和44)年に「佐原市立水生植物園」として開園し、2017(平成29)年6月のリニューアルオープンに伴い、現在の名称となった。 園内には、水郷のイメージをもとに、島や橋、水面などを配置している。また、展望台、森の遊び場、ドッ...

写真提供:(一社)成田市観光協会

成田祇園祭 ( 千葉県 成田市 )

成田祇園祭は、成田山新勝寺のご本尊不動明王の本地仏である奥之院に奉安された「大日如来」に五穀豊穣・万民豊楽・所願成就を祈願する「成田山祇園会」と、成田山周辺の町内が一体となり行われる夏祭りで、約300年の歴史がある。毎年7月初旬に開催される。見事な彫刻や装飾で彩られた10台の山車・屋台と御輿1台が繰り出し、3日間にわたって...

写真提供:大山阿夫利神社

大山阿夫利神社 ( 神奈川県 伊勢原市 )

大山阿夫利神社は、約2,200年前の崇神天皇のころの創建と伝えられている。祭神は大山祗大神(おおやまつみのおおかみ)、高龗神(たかおかみのかみ)、大雷神(おおいかずちのかみ)で、延喜式内社に位置づけられている。755(天平勝宝7)年、東大寺別当良弁が堂塔・僧坊を建て、神仏混淆の時代が始まった。 源頼朝・足利氏・北条氏などの...

写真提供:横浜中華街発展会協同組合

横浜中華街の中華料理 ( 神奈川県 横浜市 )

約500m四方の区画の中に600以上の店がひしめきあう日本最大のチャイナタウン。 横浜港が開港した当時、貿易を目的に多くの西洋人が日本を訪れたが、彼らは日本語が分らず、また日本人も西洋の言葉や商売に対する知識がなかった。そこで両者の仲介役として活躍したのが中国人たちだった。中国の西洋商館で働いていた中国人は、西洋の言葉を...

円覚寺舎利殿 ( 神奈川県 鎌倉市 )

円覚寺塔頭の正続院*の内にある。方3間、単層、入母屋造、裳階付き、柿葺。わが国に現存する唐様(禅宗様)建築*の最古のものといわれ、扇垂木・粽柱・花頭窓など、いたるところによくその特徴を伝えている。以前は創建当初の建築とみられていたが、現在では室町時代に太平寺*の仏殿を移したものと考えられている。内陣に源実朝が中国宋か...

写真提供:長谷寺

長谷寺 ( 神奈川県 鎌倉市 )

由比ガ浜通りの西の突きあたりにある。参道を抜けて拝観口を通ると、回遊式庭園があり四季の花木が楽しめる。階段を登った観音山の山腹に観音堂・阿弥陀堂・観音ミュージアム・鐘楼などが並ぶ。 736(天平8)年、藤原房前が徳道上人を開山として創建した寺と伝え、本尊に長谷観音の名で有名な十一面観音立像を祭っている。ミュージアムに...

鶴岡八幡宮例大祭 ( 神奈川県 鎌倉市 )

毎年9月14日~16日に開催される。14日は宵宮祭、15日は例大祭・神幸祭、16日は流鏑馬神事が行われる。 15日の例大祭は、神社本庁より幣帛(へいはく)を奉る献幣使(けんぺいし)を迎え、宮司以下神職、巫女、八乙女(やおとめ)が奉仕し、大勢の参列者を迎えて厳かに執り行われる。16日の流鏑馬神事は、境内中央を東西に走る流鏑馬馬場を...

写真提供:小田原城総合管理事務所

小田原城 ( 神奈川県 小田原市 )

小田原城は、小田原駅の西南、相模湾に向かって延びた箱根外輪山麓の台地上にある。 1416(応永23)年、土肥氏に代わった大森氏の治世を経て、1500年頃に小田原北条氏の初代 早雲が小田原城へと進出した後、五代約100年に渡り関東一円を支配した。1590(天正18)年の豊臣秀吉の小田原攻めにより北条氏が五代で滅んだ後は、家康の家臣の大...

箱根火山後期中央火口 ( 神奈川県 箱根町 )

富士火山帯に属する箱根火山は、伊豆半島の基部に噴出したカルデラ火山(外輪山、前期中央火口丘、後期中央火口丘)である。このうち、後期中央火口丘部分(最後の噴火により構成された火山群)については、最高峰である1,438mの神山を中心に、二子山、駒ヶ岳、冠ヶ岳、早雲山、台ヶ岳などが囲む。 歴史的にみると、箱根火山が活動を始め...

写真提供:箱根神社

箱根神社 ( 神奈川県 箱根町 )

奈良時代の757(天平宝字元)年箱根山に入峰修行中の万巻上人が、箱根大神の御神託により芦ノ湖畔の現在地に鎮斎された古大社。 鎌倉期、源頼朝は深く当社を信仰し、二所詣の風儀を生み、以来、執権・北条氏や戦国武将の徳川家康等、武家による崇敬の篤い社として、また修験の霊場として栄えた。 近世、箱根道の整備と共に庶民信仰の聖...

写真提供:江島神社

江島神社 ( 神奈川県 藤沢市 )

江の島の裸弁天で知られる。江の島弁天は安芸の宮島、近江の竹生島とともに三弁天の一つに数えられて信仰を集め、特に、江戸時代は江戸町民や東海道の旅人など庶民の参詣で賑わった。 創起は552(欽明天皇13)年、今の御岩屋に海の守護神である3女神を祭ったと伝えられるが、1182(寿永元)年、源頼朝が文覚上人に命じて社殿を建立し、弁...

写真提供:(一社)平塚市観光協会

湘南ひらつか七夕まつり ( 神奈川県 平塚市 )

1950(昭和25)年の戦災復興祭に端を発し、1951(昭和26)年から始められたものだが、今では日本有数の大がかりな七夕まつりに発展した。各商店会や企業、団体は、太い竹に吹き流し・クス玉・仕掛物などの飾り付けを行うが、この仕掛物の意匠にアイディアを競い合い、春ごろから準備を進めるという。中には、一竿100万円を超える豪華な飾りも...

つがわ狐の嫁入り行列 ( 新潟県 阿賀町 )

1990(平成2)年に始まった祭りである。狐火で有名な津川に伝わる、江戸時代の嫁入りを再現した結婚の儀式。その年結婚予定のカップルが、白無垢姿の花嫁で狐の真似をしながら、住吉神社から夜の街道を練り歩き、108匹(人)のお供を連れて、披露宴会場となる麒麟山公園まで行列*する。まちでは灯りを消し松明や提灯で幻想的な雰囲気を演出...

大野亀 ( 新潟県 佐渡市 )

願集落の西端から海に突き出した、大亀が寝ているような姿の巨岩。標高167mの一枚岩の岩壁は雄大そのもので、岩肌を草が覆っている。 半島の付け根一帯は草原になっており、5月下旬~6月上旬にかけて、50万株100万本のトビシマカンゾウの群落が一面に花咲くと、青い海を背景に黄色のカーペットを敷いたようでみごとである。

写真提供:新潟県観光文化スポーツ部文化課世界遺産登録推進室

佐渡金銀山 ( 新潟県 佐渡市 )

国史跡の佐渡金銀山遺跡は、「佐渡島(さど)の金山」の名称で、2022(令和4)年2月に世界遺産候補としてユネスコに推薦された。 佐渡島の金生産の最古の記録は、平安時代後期(12世紀)に編纂された『今昔物語集』で、佐渡島で金を採取したという説話が収録されている。15世紀半ばには佐渡へ流された世阿弥が『金島書』の中で、佐渡島を...

写真提供:佐渡市教育委員会

佐渡の人形芝居 ( 新潟県 佐渡市 )

「佐渡の人形芝居」とは佐渡島に所在する「文弥人形」*「説経人形」*「のろま人形」*の三つの人形芝居の総称であり、国の重要無形民俗文化財に指定されている。 佐渡の人形芝居は、およそ300年前、佐渡の住民が京から人形一組を持ち帰って一座を起こしたのが始まりとされている。明治末年には「文弥」「説経」をあわせて島内に30近い...

写真提供:小千谷観光協会

片貝まつり(浅原神社秋季例大祭奉納大煙火) ( 新潟県 小千谷市 )

毎年9月9日と10日に開催される「浅原神社秋季例大祭」で打ち上げられる花火は神社への奉納である。日本一、世界最大級の正四尺玉があがる。正四尺玉が夜空に開く大きさは、直径800mに達する。 1802 (享和2)年、観音堂の完成にあわせて、花火が打ち上げられ、「十里の遠方から」花火見物に来たという記録が残る。三尺玉は1891(明治24)...

写真提供:新潟市役所 観光政策課

新潟まつり ( 新潟県 新潟市 )

新潟まつりは、住吉まつり、開港記念祭、川開き、商工祭の4つの行事*を総合して1955(昭和30)年から実施されている新潟の代表的な祭りである。2020(令和2)年は8月21日~23日の3日間開催。 約1万5,000人の踊り手が市街地の通りを埋め尽くす「大民謡流し」や古式ゆかしい住吉行列。港の安全と発展を願う水上おこし渡御、市民みこし、そ...

写真提供:一般社団法人村上市観光協会

村上大祭 ( 新潟県 村上市 )

江戸時代初期、1633(寛永10)年に藩主堀直竒(なおのり)が西奈弥(せなみ)羽黒神社社殿を城から見下ろすのは畏れ多いとして、臥牛山中腹から現地に遷座した際、その祝いとして町民が大八車に太鼓を積んで乗り回したのが始まりと言われる。祭りは3基の神輿に御神霊を奉って、荒馬14騎、稚児行列を先頭に町内を巡行する「お旅神事」だが、圧...

越後山古志 牛の角突き ( 新潟県 長岡市 )

奉納神事であり、山古志の人たちの娯楽であった「牛の角突き」の歴史は古く千年まえからと言われ、江戸時代から明治大正と盛んになる。昭和戦後一時途絶えていたが復活。1976(昭和51)年、越後闘牛会、山古志観光開発公社が発足し、闘牛場が整備された。5月から11月の毎月1~2回(日曜日)山古志闘牛場で行われる。

写真提供:一般財団法人長岡花火財団

長岡まつり大花火大会 ( 新潟県 長岡市 )

長岡の花火大会の歴史は、1879(明治12)年、千手町八幡様の祭で350発の花火の打ち上げに始まると言われる。1926(大正15)年に正三尺玉が打ち上げられ、昭和初期には全国に知られるようになる。しかし、太平洋戦争を鑑みて花火大会は中止された。1945(昭和20)年8月1日、B29大型戦略爆撃機が長岡の旧市街地をほとんど焼き尽くし、1,480余名...

写真提供:彌彦神社

彌彦神社 ( 新潟県 弥彦村 )

弥彦山の東麓に鎮座している越後一ノ宮である。神武天皇の命を受けて野積浜に上陸し、人々に製塩や漁労・農業技術を教えたと言われる、「産業の神様」である天照大神の曽孫天香山命が祭神である。 弥彦山頂には、天香山命と妃神熟穂屋姫命(ひめがみうましほやひめのみこと)を祀った御神廟(奥宮)がある。彌彦神社は古くから「おやひこ...

写真提供:アース・セレブレーション実行委員会

アース・セレブレーション ( 新潟県 佐渡市 )

佐渡市小木を拠点に活動する太鼓芸能集団「鼓童」は1981(昭和56)年に設立。1988(昭和63)年から国際芸術祭「アース・セレブレーション(地球の祝祭)」を佐渡で開始する。毎年、8月下旬の金曜日から日曜日の3日間開催。期間中、国内外のアーティストが佐渡に集い、佐渡島内外から大勢の人が訪れ楽しむ。 鼓童は佐渡南西部に位置する...

写真提供:Photo by Nakamura Osamu

大地の芸術祭 ( 新潟県 十日町市 / 新潟県 津南町 )

「大地の芸術祭」は、越後妻有地域の里山で開催される国際芸術祭である。2000(平成12)年に開始し、2018(平成30)年で第7回目を迎えた。基本理念は「人間は自然に内包される」。 越後妻有とは、十日町市と津南町にまたがる760km2、人口約5万人の地域である。十日町、川西、津南、中里、松代、松之山の各エリアに分かれ、それ...

写真提供:八海神社

八海神社 ( 新潟県 南魚沼市 )

当時の国司であった中臣鎌足が八海山に不思議な雲がかかっている様を見て、従者数十人を引き連れて登山し、御祭神を奉祭したと伝えられる。 水分神・農耕神を崇める思想から始まり、山麓にて自然石を祀り、御神木を神の依り処として御山そのものを遥拝する形から信仰が始まった。1794(寛政6)年、木曽御嶽山を開いた普寛行者が来越し、屏...

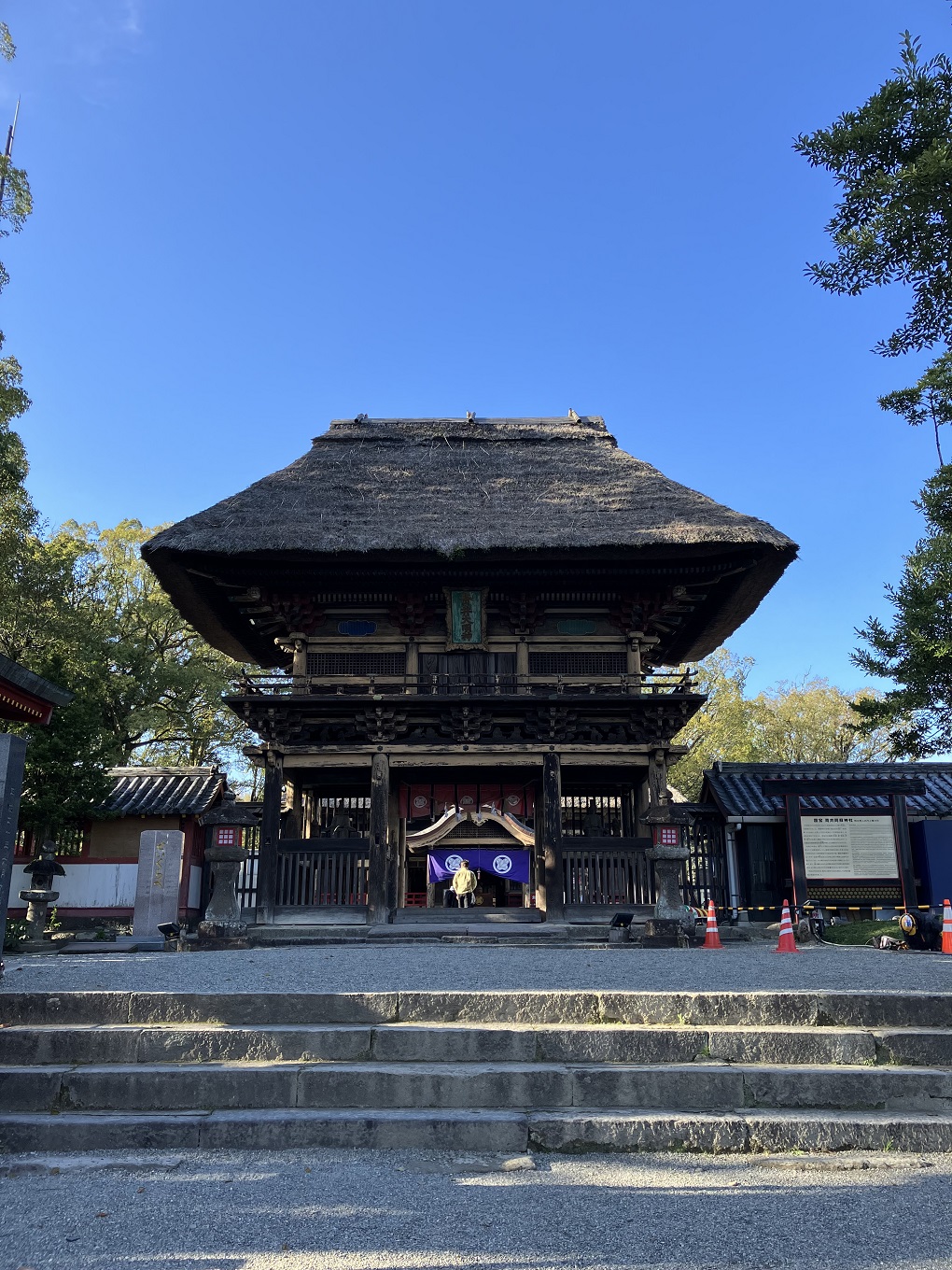

普光寺(浦佐毘沙門堂) ( 新潟県 南魚沼市 )

JR浦佐駅を出て、浦佐のまちなかを通る旧三国街道から、堂々たる山門が目につく。山門は日光の陽明門をかたどり、江戸時代、1820(文政3)年から12年の歳月と10万余の信者の奉仕によって建立された。天井には、江戸時代に谷文晁が描いた双竜がある。2階天井には、天女の舞姿絵が見られる。 寺伝によると、807(大同2)年、坂上田村麻呂が...

高岡御車山祭(高岡御車山祭の御車山行事) ( 富山県 高岡市 )

高岡の御車山行事は、1609(慶長14)年に前田利長が高岡に城を築いて町を開いたとき町民に御所車を与え、関野神社の春祭(御車山祭)に山車として神輿の巡行に伴って奉曳したのがはじまりといわれている。利長が与えた御所車は、父利家より譲り受けたものだが、伝承では、1588(天正16)年に豊臣秀吉が後陽成天皇を京都聚楽第に行幸を仰いだ...

雄山神社(峰本社・祈願殿・前立社壇) ( 富山県 立山町 )

雄山神社は、701(大宝元)年の立山開山*1にはじまる立山信仰*2を今に伝える神社で、祭神は、伊邪那岐神(いざなぎ)・立山大権現雄山神(本地・阿弥陀如来)、天手力雄神・刀尾天神剱岳神(本地・不動明王)である。立山の主峰である雄山に峰本社(奥社)をもち、麓の芦峅寺(あしくらじ)の祈願殿、さらに下った岩峅寺(いわくらじ)にあ...

おわら風の盆 ( 富山県 富山市 )

おわら風の盆*1は、9月1日~3日に八尾町(現富山市八尾地区)で行われる祭りである。ここは、浄土真宗本願寺派の寺院・聞名寺の門前町として生まれ、江戸時代の町づくりにより発展した町である。「おわら風の盆」では、福島、下新町、天満町、今町、西町、東町、鏡町、上新町、諏訪町、西新町、東新町の町内11の地区で、それぞれ個性ある「...

薬師岳 ( 富山県 富山市 )

飛騨山脈(北アルプス)北部の立山連峰南部に位置し、標高は2,926m。立山(たてやま)や剱(つるぎ)岳の峻険(しゅんけん)な山容に比べ、雄大だが穏やかな山容を示しており、重量感のあるどっしりとした山容は北アルプス随一だといわれる。薬師岳は山麓有峰の住民の信仰の山で、頂上には薬師堂が祀られている。立山などと同様に、薬師岳も...

城端曳山祭(城端神明宮祭の曳山行事) ( 富山県 南砺市 )

城端曳山祭は城端神明宮の春の例祭として、5月4日に宵祭、5月5日に本祭が執り行われる。その起源は、1717(享保2)年に神輿がつくられ獅子舞や傘鉾の行列が始まり、1719年には曳山が創始され1724年には神輿の渡御にお供したと伝わる。城端曳山祭の舞台である城端は、砺波平野の南端に位置しており、浄土真宗大谷派の城端別院善徳寺の寺内町と...

氣多大社 ( 石川県 羽咋市 )

能登一ノ宮として知られ、かつては国幣大社に列せられていた。羽咋駅の北方約4km、海に臨む高台にあり社叢を背に神門・拝殿・本殿・摂社などが並ぶ。創建年代は明らかでないが、古くは崇神天皇が社頭を造営したといわれ、大己貴命を祀っており、奈良時代にはこの地で祭祀が始まったとされている。大伴家持が参詣した際の和歌が「万葉集」に載...

尾山神社 ( 石川県 金沢市 )

尾山神社は、金沢市の中心市街地香林坊の北にある。主祭神は加賀藩祖前田利家公とお松の方。 1599(慶長4)年、卯辰八幡宮として創建されたものが、1873(明治6)年に現在地へ遷座し、尾山神社となった。神門は重要文化財に指定されている。

写真提供:金沢市

金沢百万石まつり ( 石川県 金沢市 )

戦後復興期、⾦沢市の前途を祝し、前⽥利家の金沢城入場を記念して企画された祭礼イベントで、1952(昭和27)年に始まった*。メインイベントは、前⽥利家の⾦沢城⼊城を模して市中を練り歩く百万⽯⾏列。⾏列の⼀環として、加賀とび、獅⼦舞などが披露される。また、期間中、兼六園及びその周辺での百万石茶会、百万石薪能、百万石踊り流し...

写真提供:七尾市産業部交流推進課

青柏祭 ( 石川県 七尾市 )

5月3~5日に行う大地主(おおとこぬし)神社の例祭。祭りの起源については、981年(天元4)年、能登国国守の源順が能登国の祭と定めたのが始まりとか、室町時代後期に能登国守護の畠山義統の治世において山車が現在のようになったという説、都の祗園山鉾にならって1473(文明5)年国祭りの青柏祭に曳山(山車)を奉納したのがはじまりという...

写真提供:七尾市産業部交流推進課

石崎奉燈祭 ( 石川県 七尾市 )

能登国守護畠山氏から能登・越中一円の漁業権を免許されていたという伝承をもち、漁業の盛んな町・石崎町(いしざきまち)にある八幡神社の例祭。もともと祇園祭の流れを汲む納涼祭として行われていたが、何度も火事に見舞われて山車が焼け、明治中頃に、宇出津から奉燈と呼ばれる大きな奉燈が移入され、大漁や五穀豊穣の祈願とともに火を鎮...

和倉温泉 ( 石川県 七尾市 )

北陸随一の規模を誇る”海の温泉”として、高温で豊富な湯量が魅力の温泉である。七尾湾に突き出た弁天崎の先端にあり、湾前に能登島や机島を望む。温泉の湧出は1200年前と伝え、その後の地殻変動で湧き口が海中に移動していたのを、傷ついた足を癒すシラサギを見つけた漁師夫婦によって湯脈が発見されたという伝説がある。当時は涌浦(わくう...

見附島 ( 石川県 珠洲市 )

能登半島の珠洲市の南部、鵜飼川河口一帯は、松林越しに内浦の海を望む穏やかな海岸である。その中央部に周囲約300m、高さ28mの大きな岩がそびえ立つ。市内にある式内社三社の一つである加志波良比古(かしはらひこ)神社の神(加志波良比古)が、当地に着いた際に海上よりはじめて見つけた島、また弘法大師が佐渡から能登へ渡った際に最初に...

伴旗まつり ( 石川県 能登町 )

5月2~3日に開催される、港町・小木の氏神御船神社の勇壮で華やかな春祭り。地元の人びとは「トンバタ祭り」と呼んでいる。神輿を載せた御座船が、高さ30m、幅2mの大きな旗と5色の吹き流しで飾られた9隻の伝馬船を率いて小木港、九十九湾を連なって巡航する。祭りの起源については、「明治中期、子供等が大漁と安全を祈願し、紙で継いだ小さ...

あばれ祭 ( 石川県 能登町 )

7月第1金曜日・土曜日に、能登各地のキリコ祭りの中で最初に開催される。宇出津八坂神社の夏祭りで「いやさか祭り」ともいう。祭りの起源は、江戸時代初期に疫病が大流行した際に、京都の祇園社(八坂神社)から牛頭天王を勧請して神事を行ったところ、神の化身とされる大きな青蜂が現れ、刺された人々が快癒したことに感謝し、お礼としてキ...

白山 ( 石川県 白山市 )

富士山・立山と並ぶ三名山の一つ。火山としては比較的小規模だが、白山火山帯の主峰として、山域は石川・富山・岐阜・福井の4県にまたがっている。万年雪を頂いた優美な姿は、古くから信仰の対象として仰がれ、越のしらね、しらやまと古歌*に詠まれてきた。最高峰は御前峰*(2,702m)で、北西の大汝(おおなんじ)峰*(2,684m)、北東の剣...

白山比咩神社 ( 石川県 白山市 )

「白き神々の座」と言われる白山をご神体とする加賀一ノ宮、延喜式内の名社で、古くから「下白山」あるいは「白山本宮」と呼ばれ、地元では「白山(しらやま)さん」として広く親しまれている。白山頂上の御前峰に奥宮を祀り、全国約3,000社以上に及ぶ白山神社の総本宮として、白山信仰*の中心となっている。祭神は白山比咩大神・伊弉諾尊・伊...

輪島大祭 ( 石川県 輪島市 )

8月22日より25日までの4日間、連続して開催される旧輪島町4つの産土神の例大祭の総称で、能登キリコ祭りでも代表的なもの。昔、舳倉島(奥津比咩神社)に鎮座した女神と、輪島市内(重蔵神社)の男神が年に一度、松明を目印に浜辺で逢うという祭典が原点で、300年以上の歴史があるといわれる。すべての祭礼が神様に涼んでいただく「お涼み祭...

名舟大祭(御陣乗太鼓) ( 石川県 輪島市 )

7月31日~8月1日に行われる。名舟の産土神は、舳倉島の奥津比咩神社だといわれており、名舟大祭は、急陵な崖に張りつくように鎮座している奥津比咩神社の遥拝所である白山神社に各地区のキリコが参集し、舳倉島に向いて海中に立っている鳥居まで白山神社から下った神輿を乗せた舟を漕ぎ出し、奥津比咩の神を迎える神事から始まる。護岸堤に仮...

紙祖神岡太神社・大瀧神社 ( 福井県 越前市 )

紙祖神岡太神社・大瀧神社は権現山の頂にある上宮(奥の院)とその麓に建つ下宮からなる。上宮は簡素ながら大瀧神社*と岡太神社、八照宮の三殿が並び建ち、下宮は両社の里宮となっている。 歴史の上では岡太神社が古く、今より1500年ほど前、この里に紙漉きの業を伝えた女神・川上御前を紙祖として祀り、「延喜式神名帳」(926(延長4年...

写真提供:三国祭保存振興会

三国祭 ( 福井県 坂井市 )

山車に5~6mの人形をのせ、そのできばえを競い合うというもので、各町内からの6台の山車が町中を練り歩く。湊町三国の栄華と町民の気概が受け継がれている祭りである。三國神社で5月15日の宮開式から21日の後日祭まで執り行われる神事で、祭りは、5月19日から21日まで開催され、中日の20日が山車巡行日となる。 三国祭りを特徴づける山車...

写真提供:勝山市

勝山左義長まつり ( 福井県 勝山市 )

地元では「さぎっちょ」と呼ぶ。左義長*は古く平安朝の頃から正月に行われた行事のひとつで、全国で行われる小正月(1月15日)火祭りである。 勝山左義長は、1691(元禄4)年、小笠原公入封以来300年余の歴史を誇り、2月の最終土日、各町内に数基の櫓を立て、赤い長襦袢を着用し太鼓をたたきながら、三味線、笛、鉦の囃子に乗って「蝶よ...

若狭彦神社・若狭姫神社 ( 福井県 小浜市 )

JR東小浜駅からまっすぐ南、若狭姫神社(若狭国鎮守二宮、下社、下宮)が、さらに遠敷川沿い1.5kmほど上流に行ったところに若狭彦神社(若狭国鎮守一宮、上社、上宮)が鎮座する。創建は彦神社が715(霊亀元)年、姫神社が721(養老5)年と伝え、若狭最古の神社である。 祭神は彦神社が天津彦火火出見尊(あまつひこほほでみのみこと、山...

写真提供:大野市

越前大野城 ( 福井県 大野市 )

市街の西部、標高249mの亀山山頂に建つ2層3階の天守は、大野のシンボルとなっている。 1575(天正3)年、織田信長より大野郡の3分の2を与えられた金森長近*によって、1576(天正4)年から約4年の歳月をかけて築城された平山城で、以後明治まで19代の領主の居城となった。本丸には2層3階の大天守、2層2階の小天守、山の麓には二の丸、三の...

越前陶芸村 ( 福井県 越前町 )

越前焼*の歴史は、約850年前の平安時代にさかのぼる。室町時代後期に、日本海沿岸を流通圏に収め、生産は最盛期を迎えた。しかし、明治末から大正時代にかけて窯元の廃業が相次ぎ、絶滅に瀕した。 再び注目されるようになったのは戦後で、越前焼は「日本六古窯*」の一つになり、越前焼産地の拠点として、1971(昭和46)年に越前陶芸村が...

写真提供:敦賀市

敦賀まつり ( 福井県 敦賀市 )

毎年、9月初めに行われる敦賀まつりは、氣比神宮例祭に合わせて開催される。氣比神社例祭は氣比の長祭といわれ、9月2日に始まり4日までが祭りの山であるが、5日から10日に後日祭があり、15日の月次祭で終了する。祭りのハイライトは山車(やま)6基が勢ぞろいする4日目の山車巡行である。 山車の起源は定かではないが、室町末期には成立し...

大善寺 ( 山梨県 甲州市 )

JR中央本線勝沼ぶどう郷駅から南へ3kmほど、国道20号沿いのブドウ畑と日川を見渡せる山腹にある。創建については、諸説*あり不詳だが、代表的なものとしては、江戸後期編纂の「甲斐国志」によると「寺記曰、元正天皇養老二年(718年)八月、行基菩薩草創 号柏尾山 聖武天皇勅賜鎮護国家大善寺定額並御祈願所宣旨」とあり、また、「天文十...

藤切り祭 ( 山梨県 甲州市 )

甲州市勝沼町柏尾にある大善寺で毎年5月2日から5月5日に行われる祭りである。修験道の開祖といわれる役小角(役行者)が大蛇を退治しこの地を災厄から救ったといわれる故事に習い、そのご利益をさずかろうと始まったという。総代を務める地元の人々と、大善寺と近隣の真言宗寺院の僧侶たちが参加して執り行われる。 5月2日の「藤取り」か...

写真提供:武田神社

武田神社(武田氏躑躅ヶ崎館跡) ( 山梨県 甲府市 )

JR中央本線甲府駅より北へ約2km、住宅街を抜けたところにある。1915(大正4)年、大正天皇即位に際し、武田信玄に対し従三位(じゅさんみ)が追贈されたことを契機に、武田神社創建の気運が沸き上がり、1917(大正6)年に武田信玄を祭神として、武田氏三代(信虎・信玄・勝頼)*の居館があった躑躅ヶ崎館跡*の一郭に武田神社が創建され、19...

信玄公祭り ( 山梨県 甲府市 )

川中島合戦への出陣の様子を再現した勇壮な祭り。例年、武田信玄命日(4月12日)の前の金~日曜に開催される。多くの行事、イベントが市の中心街で行われるが、メインイベントは土曜日の夕方から行われる「甲州軍団出陣」である。県内各地から千数百名を超える軍勢が甲府駅近くの舞鶴城公園に集結し、武田二十四将*とともに出陣式を行ったあ...

本栖湖 ( 山梨県 富士河口湖町 / 山梨県 身延町 )

富士五湖*は富士山の北麓、山梨県側に東から山中湖、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖の順で並んでいる。 もっとも西にある本栖湖は、標高900m、面積は470万㎡と3番目の大きさで、最大水深が121.6mともっとも深く、湖水の透明度も高い。 北西南の三方を山に囲まれ、東は青木ヶ原樹海と大室山を前に富士山が望むことができ、静岡県の富士...

写真提供:富士河口湖町観光連盟

精進湖 ( 山梨県 富士河口湖町 )

富士五湖*は富士山の北麓、山梨県側に東から山中湖、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖の順で並んでいる。 精進湖は面積51万㎡、周囲6.8kmと五湖中もっとも小さな湖で、平均水深も7mともっとも浅い。 東・北・西の三方を山に囲まれ、南側は青木ガ原溶岩流が張り出し、南岸の一部には黒い溶岩流が剥き出しになっており、大室山を裾野に抱え...

写真提供:(一社)山中湖観光協会

山中湖 ( 山梨県 山中湖村 )

富士五湖*は富士山の北麓、山梨県側に東から山中湖、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖の順で並んでいる。 そのなかで山中湖は湖面標高が980mでもっとも高く、面積も657万㎡ともっとも大きい。湖岸線は比較的単純で、その形から三日月湖・臥牛湖などの別名をもっている。 山中湖の名の通り、北は大平山、東は高指山・三国山、南は籠坂峠な...

身延山久遠寺 ( 山梨県 身延町 )

JR身延線身延駅より、北西に5kmほどの山間に入った、身延山*(1153m)の山ふところにある。久遠寺は日蓮宗*の総本山で、この地は日蓮門下の祖山とされ、「身延山」の名で篤い崇敬を寄せられており、全国から多くの信者や観光客が詣でる霊山である。 総門*から続く門前町の突き当たりにある三門をくぐると、大木の杉木立を両側に菩提梯...

七面山敬慎院 ( 山梨県 身延町 )

身延山の西方約6kmにそびえる七面山*(標高1982m)の山頂近く、標高1720mのところにある。もともとは山岳信仰の対象となっていたが、日蓮*の身延山入山とともに、法華経の霊山ともなり、末法の世に法華経を奉ずる者を守護するという七面大明神*を祭るようになった。ただ、日蓮自身の登拝はなく、高弟の日朗*によって1297(永仁5)年に開...

河口湖 ( 山梨県 富士河口湖町 )

富士五湖*は富士山の北麓、山梨県側に東から山中湖、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖の順で並んでいる。 そのなかで五湖観光の中心になっているのが河口湖である。面積は548万m2、湖岸線は19km。面積は山中湖に次いで二番目だが、湖岸線は複雑でもっとも長い。標高は833mで五湖の中ではもっとも低いが、気候は高原のような清涼...

写真提供:富士河口湖町観光連盟

西湖 ( 山梨県 富士河口湖町 )

富士五湖*は富士山の北麓、山梨県側に東から山中湖、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖の順で並んでいる。 西湖は、その真ん中、河口湖と精進湖の間にあり、面積は210万m2で4番目の大きさ、最大水深が71.7mで本栖湖に次ぎ深い。このため、水の色は藍色で透明度が高く、その湖面の色合いは本栖湖と同様に神秘的な印象を与える。 ...

写真提供:富士本栖湖リゾート

富士本栖湖リゾートの芝桜 ( 山梨県 富士河口湖町 )

富士本栖湖リゾートは、富士急行線河口湖駅から西へ約23km、本栖湖の南、竜神池を囲むように広がる敷地面積約4万m2の植物庭園。同リゾートでは毎年4月中旬から5月下旬まで「富士芝桜まつり」が開催され、植付面積約1万5千m2、株数約50万株、7種*の芝桜が園内一面を埋め尽くす。残雪の富士山やそれを映す竜神池ととも...

写真提供:北口本宮冨士浅間神社

北口本宮冨士浅間神社 ( 山梨県 富士吉田市 )

富士急行線富士山駅の南約2km、国道138号に面している。一般には略して冨士浅間神社と呼ばれている。110(景行天皇40)年にその起源をもつ*と伝えられる。江戸期に入ると、富士講*など富士山信仰の登拝による富士北口登山道の基点として、また、遥拝の場所として多くの信者を集めていた。 参道の両側には燈篭が並び、赤い大鳥居*をくぐ...

吉田の火祭り ( 山梨県 富士吉田市 )

富士山の鎮火祭として例年8月26日、27日に行われる。 26日の午後、北口本宮冨士浅間神社境内で本殿祭、諏訪神社*祭が催行されたのち、御影といわれる赤漆塗の富士山型神輿(御山神輿)と明神神輿の二基が市中にくり出し、御旅所に奉安される。やがて、市内各所に設けられた直径約1m、高さ3mの大きな松明に火がともされる。同時に山小屋で...

富士山 ( 山梨県 富士吉田市 / 静岡県 御殿場市 )

静岡県と山梨県にまたがり、日本でもっとも高い成層(円錐)火山である。富士火山帯の主峰でフォッサマグナ*1上に位置し、ユーラシアプレート、北米プレート、フィリピン海プレートの三重の会合点にあり、プレートの押し合いでできた割れ目からマグマが噴き上げ形成したといわれている。山域は東西約35km、南北約38kmに及び、山頂には直径約8...

写真提供:阿南町役場

新野の盆踊り ( 長野県 阿南町 )

長野県飯田市の南に位置する阿南町の新野地区で、8月14日から16日の3晩と8月第4土曜日に行われる盆踊り。三味線や太鼓などは一切使わず、進行役の歌に、輪になった踊り手が唱和して一晩中踊り明かされるもの。 その歴史は定かではないが、室町時代末期瑞光院建立の際に三州(今の愛知県三河)の人たちが来て踊った姿を見て、これを習った...

穗髙神社 ( 長野県 安曇野市 )

安曇族*の祖神を奉斉した神社で、本宮を安曇野市穂高に、奥宮を上高地の明神池の畔に、嶺宮を奥穂高岳頂上に祭っている。本宮は、深い杉林に囲まれて拝殿が立ち、その奥に3棟の本殿が横に立ち並ぶ。日本アルプスの総鎮守として、また交通安全の守神として信仰を集める。20年ごとに大遷宮、その間に2度の小遷宮が行われ、この折に催される遷...

甲斐駒ヶ岳 ( 長野県 伊那市 / 山梨県 北杜市 / 山梨県 南アルプス市 )

南アルプスの北端に位置し長野県と山梨県の県境にある。一般的には日本の数ある駒ヶ岳*の中で甲斐駒と呼ばれ、JR中央本線から巨大なピラミッド型の雄姿が見られる。標高2,967mと駒ヶ岳の中では最高峰である。 岩登りで知られる鋸岳や坊主山・摩利支天・駒津峰などを四方に従えたこの山は堂々たる姿をしている。特に摩利支天は山梨県側か...

漆工町 木曽平沢 ( 長野県 塩尻市 )

漆工町「木曾平沢」は、木曽谷の入口に位置する贄川と奈良井の中間にある集落で、輪島や会津若松とともに日本有数な漆器産地の一つ。 木曽の豊かな大森林で育った、木曽ヒノキ、サワラなどの良材や、海抜およそ900mに位置し、夏は涼しく冬は寒く、年間湿度が高いという気候が漆を塗る環境に適し、中山道の街道文化とともに産業として発展...

写真提供:一般社団法人 小谷村観光連盟

雨飾山 ( 長野県 小谷村 / 新潟県 糸魚川市 )

長野・新潟の県境にあり、妙高火山群につづく頚城(くびき)山塊に属している。雨飾山は「猫の耳」と呼ばれる双耳峰が特徴である。 2,000m弱の高くはない山だが、好天の日には日本海が望まれ、布団菱(ふとんびし)とよばれる大岩壁が美しい姿を見せる。また山頂には石仏があり、羅漢上人(らかんしょうにん)*が石を刻みそれをコツコツ...

写真提供:北斎館

北斎館 ( 長野県 小布施町 )

小布施町は須坂市に隣接し、千曲川右岸の松川扇状地に位置し、半径2km以内にすべての集落が入る長野県で1番小さな町。北信五岳・北アルプスを望むことができ、果樹栽培が盛んで特にリンゴと栗が代表的産物。葛飾北斎ゆかりの地で、切妻風白壁の江戸時代の町並みも復元されている。 北斎館は市街地のほぼ中央、小布施駅南東約800mにあり、1...

牛伏寺 ( 長野県 松本市 )

松本市の南東、鉢伏山(はちぶせやま)の中腹、標高1,000ⅿにある真言宗の名刹である。参道を登ると山門・庫裏・如意輪堂、さらに階段を登って楼門造の仁王門、観音堂・太子殿などが配置されている。厄除祈願の殿堂として広く知られ、1月の「厄除縁日大祭」では多くの参詣客が訪れる。 756(天平勝宝7)年に唐から信州善光寺に大般若経600...

梓川(上高地) ( 長野県 松本市 )

長野県中西部を流れる川。槍ヶ岳に源を発し、途中穂高岳の横尾谷や徳沢と合流し、上高地を経て松本盆地で奈良井川と合流して犀川(いがわ)となる。長さ77km。 梓川の上流域は景勝地も多く、流量の豊かな清流と山岳景観が美しい。この中でも標高約1,500mの細長い盆地が上高地である。 上高地は日本のアルピニズムの発祥の地とされると...

写真提供:(C)山田毅

セイジ・オザワ 松本フェスティバル ( 長野県 松本市 / 長野県 他 )

1992(平成4)年に恩師である齋藤秀雄の名を冠し小澤征爾が創立した音楽祭『サイトウ・キネン・フェスティバル松本』は、2015(平成27)年から『セイジ・オザワ 松本フェスティバル(OMF)』と名前を変えて毎夏開催されている。 このフェスティバルでは、小澤征爾のもとに世界中から優れた音楽家たちが結集し、サイトウ・キネン・オーケス...

諏訪大社 ( 長野県 諏訪市 / 長野県 茅野市 / 長野県 下諏訪町 )

全国各地の諏訪神社の総本社であり、信濃国一之宮として崇敬される諏訪大社は、諏訪湖を隔てて南北に上社、下社が鎮座する。上社は諏訪市の本宮と茅野市の前宮、下社は下諏訪町の春宮と秋宮とに分かれ、この4社を合わせて諏訪大社となる独特の形式をもつ。 祭神は出雲系の神、建御名方神(たけみなかたのかみ)*と妻の八坂刀売神(やさか...

御柱祭 ( 長野県 諏訪市 / 長野県 茅野市 / 長野県 下諏訪町 / 長野県 富士見町 / 長野県 原村 )

6年に1度(数え年で7年に1度)、寅と申の年に諏訪大社4社の社殿の四隅に立つ御柱の建て替えを行う祭事で、規模の大きさ、勇壮さで日本の大祭の一つに数えられている。祭りのいわれは清浄な神地の境界を示すものとも、式年造営の省略した形とも様々な説がある。 御柱祭の幕明けは4月初旬上社の山出しに始まる。山から伐採された長さ五丈五...

仁科神明宮 ( 長野県 大町市 )

大町市の南部、安曇沓掛駅の東にあり、日本最古の神明造神社。祭神は天照皇大神。中世初頭、この地域は伊勢の皇大神宮(内宮)に寄進され仁科御厨となった。この仁科御厨の鎮護の社として創建されたのが仁科神明宮で、創建の頃より仁科氏が神役として仕えていた。創建は康和年間(1099~1104年)ごろと推定される。 20年に一度の式年遷宮...

海野宿 ( 長野県 東御市 )

東御市西部、田中駅の北西約1.5km。JR信越本線と千曲川にはさまれた河岸段丘にある町並み。徳川幕府によって開かれた脇往還「北国街道」*の宿場町で、現在でも東西約650mにわたり街道時代の町並みと遺構が残る。道路中央に設けられた堀割や、独特の格子戸や防火用の火返しを付けた民家が、当時とほぼ同じ姿で道路両側に軒を連ねる。

写真提供:南木曽町役場

田立の花馬祭り ( 長野県 南木曽町 )

10月第1日曜日の五宮(いつみや)神社*の例祭。神馬3頭が田立駅前広場から五宮神社まで約800mを練り歩く。先頭馬には神が宿るヒモロギ(神を迎えるための依り代)を、中馬には豊作を表す菊を、後馬には南宮社社紋の日月の幟を立て、その周囲に五色の色紙によって稲穂をかたどった竹ひごを365本ほど差し回して、厄除けと豊作を祈願する。

野沢温泉の道祖神祭り ( 長野県 野沢温泉村 )

野沢温泉村で古来行われてきた行事の道祖神*祭り。全国的には「どんど焼き」などの呼称で正月飾りや締め飾りなどを焼く行事として広く行われているが、ここ野沢温泉村の道祖神祭りは壮大な規模で行われる火祭り。 1月15日の夜に行われる祭りであるが、その準備は前年の9月から始まる。9月中旬には燃え草を集める作業、10月にはブナの木5...

写真提供:揖斐川町

谷汲踊 ( 岐阜県 揖斐川町 )

長さ4mの竹製で鳳凰の羽根を形取った「シナイ」を背負い、胸先に直径70cmの大太鼓を抱えた12人が1組となって踊る。揖斐川上流の各地に伝わる「太鼓踊り」の一つである。 シナイは4m程の竹を細く割り裂いて広げ、扇状に束ねて作り、竹の1本1本に金銀五色の紙を飾り、華やかな模様になっている。鉦鼓(しょうこ)、ホラ貝、横笛、拍子木、唄・...

飛騨古川の瀬戸川と白壁土蔵街 ( 岐阜県 飛騨市 )

飛騨市古川町は、高山市の北西(JR高山線で3駅北)に位置し、町中心地で宮川と荒城川(あらきがわ)が合流している。 天正年間(1573~1592年)に飛騨を平定した金森氏により、増島城の城下町として、碁盤目に区割りされ整えられた。その際、新田開発の用水として整備された瀬戸川は、武家屋敷と商人町を分けることにもなり、武家屋敷があ...

写真提供:(一社)飛騨市観光協会

古川祭 ( 岐阜県 飛騨市 )

毎年4月19・20日に催される気多若宮(けたわかみや)神社の例祭で江戸時代から続く。 祭の由来は、年に一度、この地の氏神(うじがみ)様が高い所にある山の神社から古川町内へ降臨され、氏子(うじこ)である町人がそれを迎える行祭事である。最初は神事のみだったが、「神輿(氏神様)行列」が加わり、更に、まつりの始まりを知らせる目...

写真提供:八百津町

久田見まつり ( 岐阜県 八百津町 )

岐阜県の中南部に位置する八百津町久田見地区の神明(しんめい)神社と白髭(しらひげ)神社の祭礼として、4月第3日曜日に行われる。1590(天正18)年、稲葉右近方通がこの地を領地とするようになって、振獅子・神馬廻とともに、山車を曳く祭礼が始められたと伝わる。 彫刻を漆や金箔で飾った高さ4~5mの6両の山車が行列を組んで進む。両...

どぶろく祭 ( 岐阜県 白川村 )

稲刈りを終えて紅葉に彩られた頃、10月14日から19日にかけて、五穀豊穰・家内安全を願い、山の神様にどぶろくが奉納される祭礼。和銅(わどう)年間(708~715年)に始まったと伝わり、長い年月の間に変遷しながら受け継がれてきた。 神社では、もろみを漉さない濁り酒である「どぶろく」の製造免許を取得している。どぶろくは、真冬の1月...

写真提供:大垣市

大垣祭の軕行事 ( 岐阜県 大垣市 )

JR東海道本線、樽見鉄道樽見線、養老鉄道養老線の大垣駅から徒歩10分にある大垣八幡神社の例祭で、5月15日直前の土曜日と日曜日に行われる山車(だし)行事である。 江戸時代1648(慶安元)年、八幡神社が大垣藩主戸田氏鉄(とだうじかね)により再建整備された折、大垣10か町が10両の軕(出しもの)を造り、曳き出したのが始まりとされる...

写真提供:(一社)岐阜県観光連盟(南宮大社寄贈)

南宮大社 ( 岐阜県 垂井町 )

JR東海道本線垂井駅から南へ約1.5km。南宮山の北東麓にあり、美濃国一の宮として、古くから広く崇敬されてきた。 社伝によれば、神武(じんむ)天皇が「東征」した折、八咫烏(やたがらす)を輔(たす)けて力を顕した金山彦大神(かなやまひこのおおかみ)が祭神として祀られ、後に崇神(すじん)天皇(紀元前97年~30年)の代に現在地に...

高山三町の町並み ( 岐阜県 高山市 )

市の中心部を流れる宮川(みやがわ)の東、南北に連なる三本の通りを総称して「三町(さんまち)」という。三町は、さらに安川通りを境に上町と下町に分かれていて、南側が上一之町(かみいちのまち)から上三之町(かみさんのまち)、北側が下一之町(しもいちのまち)から下三之町(しもさんのまち)である。江戸時代末期から明治時代*に...

写真提供:(一社)岐阜県観光連盟

高山の朝市 ( 岐阜県 高山市 )

米市や塩市は、金森氏による統治(1586~1692年)の頃や、天領になった江戸時代1692(元禄5)年以降も開かれていた。 養蚕(ようさん)用に桑の葉を売る桑市が、1820(文政3)年頃には高山別院前で行われ、その後も弥生橋詰、中橋と場所を変えながら開かれた。1894(明治27)年頃からは、養蚕業の不振もあり「桑市」から、農家の奥さん達に...

高山祭 ( 岐阜県 高山市 )

春の「山王祭(さんのうまつり)」と秋の「八幡祭(はちまんまつり)」、二つの祭りをさす総称。 高山祭が始まったのは、金森長近が飛騨を平定し統治していた1586(天正14)年から1692(元禄5)年の間といわれる。以後、江戸幕府直轄地(天領)になり、1718(享保3)年頃に祭用の山車(だし)である「屋台(やたい)」が登場。更に、形や...

写真提供:(一社)岐阜県観光連盟

郡上おどり ( 岐阜県 郡上市 )

「郡上の八幡出てゆくときは、雨も降らぬに袖しぼる」(踊り曲「かわさき」の一節)哀調を帯びた盆踊り歌が街を流れる。郡上八幡の夏は踊りで始まり、踊りで終わるといえる。7月中旬の発祥祭(はっしょうさい)から9月上旬の踊り納めまで、日替わりで広場や神社境内、町内の道路を会場にして約30夜にわたって踊り続けられる。なかでも盂蘭盆会...

長滝白山神社 ( 岐阜県 郡上市 )

東海北陸自動車道の白鳥ICから約10分、長良川鉄道越美南線白山長滝駅から徒歩約1分の郡上市白鳥町長滝にある。 奈良時代717(養老元)年、越前の高僧泰澄(たいちょう)*の創建と伝わり、のち神仏習合によって白山中宮長滝寺と称された。平安時代832(天長9)年、白山に登拝する美濃禅定道(ぜんじょうどう)*の美濃馬場(みのばんば)...

富士山本宮浅間大社 ( 静岡県 富士宮市 )

JR身延線富士宮駅の北西500m、市街中心にある。古くから駿河一ノ宮として名高く、全国の浅間神社の総本宮である。富士の山霊を鎮めるために祀られたもので、社記によれば806(大同元)年に社殿*1が造営されたといわれている。富士山表口登山道の入口にあって、富士山信仰の隆盛とともに勢力を誇った。富士山山頂に奥宮*2が祀られている。 ...

奥山方広寺 ( 静岡県 浜松市 )

天竜浜名湖鉄道気賀駅より北へ約8km、臨済宗方広寺*1派の大本山。1371(応安4)年、当地を支配していた奥山六郎次郎朝藤が後醍醐天皇の皇子無文(むもん)禅師を招き、土地、建物を寄進し創建*2した。このため、同寺の開基は奥山六郎次郎朝藤とし、開山を無文禅師としている。本尊は木造釈迦如来及両脇侍坐像*3。同寺の鎮守である半僧坊大権...

秋葉山本宮秋葉神社 ( 静岡県 浜松市 )

浜松市の中心街から北へ約30km、南アルプスの南端、標高866mの秋葉山山頂に鎮座し、秋葉山を御神体として火之迦具土大神(ひのかぐづちのおおかみ 別称:火産霊神)を祀る。社伝によれば、秋葉の火の神の社として709(和銅2)年の創建*1と伝えられる。中世両部神道*2の影響を受け、秋葉大権現と称し、火防の神の総本宮として名高い。とくに...

龍潭寺 ( 静岡県 浜松市 )

天竜浜名湖鉄道金指駅から北西へ約2.5kmにある井伊家*1のゆかりの古刹。臨済宗妙心寺派。 寺伝には行基の開山と伝えられており、古くから地蔵寺と称し信仰の場となっていた。中世には井伊家の祖、井伊共保(1010~1093年)の法名にちなみ自浄院と号し井伊家の菩提寺になったという。また、江戸中期の「遠江国風土記伝」では、宗良親王*2の...

写真提供:公益財団法人 浜松・浜名湖ツーリズムビューロー

浜松凧あげ ( 静岡県 浜松市 )

例年5月3~5日の3日間、浜松まつりの中心行事として中田島凧揚げ会場で行われる。大凧揚げの起源*1は定かではないが、遠州地方は季節風の「遠州の空っ風」や遠州灘からの風もあり古くから凧あげが盛んで、各家の長男が誕生すると、最初の端午の節句に縁戚者から祝い凧が贈られ、村の若衆によって揚げられる風習があったという。明治中期に至...

伊豆山神社 ( 静岡県 熱海市 )

JR東海道本線・東海道新幹線熱海駅の東北約1.5㎞、小高い山の中腹にあり、境内は歌枕にもなった伊豆の御山「こごい(古々比)の森」*¹の一部で約13万2千㎡の広さがある。本殿は、「伊豆山神社前」バス停近く逢初橋の北側から石段の参道を登った鬱蒼とした巨木のなか標高170mのところに建ち、前面には相模湾が広がる。本殿は度重なる火災など...

写真提供:熱海市

熱海梅園 ( 静岡県 熱海市 )

JR東海道本線・東海道新幹線熱海駅から西へ約2km、丹那トンネル熱海口近くのゆるやかな山間に位置し、広さは44,000m2。1886(明治19)年、横浜の豪商茂木惣兵衛の出資により造られた歴史ある梅園で、現在は熱海市が管理している。 初川の渓流をはさんで、樹齢100年を越える古木を含め、60品種・469本の梅が咲き誇り、そのなか...

可睡斎 ( 静岡県 袋井市 )

JR東海道本線袋井駅の北約4kmにある曹洞宗の巨刹。輪蔵や山門が建つ本堂前広場を本堂、禅堂、書院などがコの字状に囲み、その東側に萬松閣、瑞龍閣などが並ぶ。広い境内には古松・老杉が茂る。ただ、江戸期から明治初期にかけ、たびたび火災などに遭い、現在の堂宇は明治以降に再建されたものである。 同寺は、1401(応永8)年に道元禅師7...

写真提供:法多山尊永寺

法多山尊永寺 ( 静岡県 袋井市 )

JR東海道本線袋井駅から東南に約5km。寺号の尊永寺というより山号の「法多山」*1の名で古くから知られている。本尊は厄除観音として広く信仰されている。境内は広く、1640(寛永17)年建立の仁王門*2をくぐると右側に杉並木がつづく長い参道があり、その参道を抜けた先にある約250段の階段を上がった場所に1983(昭和58)年落慶の本堂が建ち、...

大井川 ( 静岡県 静岡市 / 静岡県 島田市 / 静岡県 藤枝市 / 静岡県 大井川町 / 静岡県 吉田町 )

静岡・山梨・長野3県の県境にある南アルプス間ノ岳(3,189m)に源を発し、静岡県中部を縦断し駿河湾に注ぐ全長約168kmの川。 上流では切り立った深い峡谷を利用して、畑薙・井川など多くのダムが造られ電源開発がなされてきた。山岳景観に優れるとともに、接阻峡*1や寸又峡などの渓谷の景勝地も多い。 中流の川根地方は、大井川が「鵜山...

写真提供:公益財団法人するが企画観光局

三保松原 ( 静岡県 静岡市 )

JR東海道本線清水駅から南へ約6kmの駒越を基点に、東北方向へ約5kmに及ぶ砂嘴*1が駿河湾に突出している。この砂嘴の内側には清水港を抱え、駿河湾に面した外側に白砂と松の緑が連なる浜があり、これが三保松原である。 松原の東北端の鎌ガ崎付近は海越しの富士山の眺望がよく、『万葉集』以来の歌枕*2として親しまれ、江戸時代には浮世絵*...

写真提供:静岡市立登呂博物館

特別史跡 登呂遺跡 ( 静岡県 静岡市 )

JR東海道本線・東海道新幹線静岡駅から南に約3kmにある。登呂遺跡公園として整備され、静岡市立登呂博物館*1が隣接している。 1943(昭和18)年、プロペラ工場の建設のために水田が掘り起こされた際、地下1mあたりから広範囲にわたって約1900~2000年前の弥生時代の遺跡が発見された。第2次世界大戦後、1947(昭和22)年から4年間をかけて発...

静岡浅間神社 ( 静岡県 静岡市 )

JR東海道本線・東海道新幹線静岡駅の北西に約2km、静岡の名のもとになった賎機山(しずはたやま 標高171m)を背にして鎮座する。約4.5万m2の境内に、神部(かんべ)神社・浅間(あさま)神社・大歳御祖(おおとしみおや)神社の3本社*1と、麓山(はやま)神社・八千戈(やちほこ)神社・少彦名(すくなひこな)神社・玉鉾(たま...

写真提供:焼津市

藤守の田遊び ( 静岡県 焼津市 )

JR東海道本線藤枝駅から南東に約7kmのところにある、大井八幡宮で例年3月17日に行われる民俗芸能。大井八幡宮*1は、延暦年間(782~806年)の創祀当初は川除と平安豊饒の祈願所だったといわれ、985(寛和元)年には山王権現の大井川宮として社殿も建立された。その後、大井川の川筋の変化もあり、1205(元久2)年に社殿が再建され、同時に大...

写真提供:小國神社

小國神社 ( 静岡県 森町 )

天竜浜名湖鉄道遠江一宮駅から北へ4km、森町の西南部、宮川を遡った比較的開けた谷あいにある。『延喜式』にその名はあり、遠江国一宮である。創祀*1は不詳だが、1680(延宝8)年の社記によれば、555(欽明天皇16)年に、現在の本殿より6kmほど北にある本宮峯(本宮山)*2に神霊を奉斎し、後に勅命により現在地に社殿が造営されたとしている...

三嶋大社 ( 静岡県 三島市 )

JR東海道本線・新幹線三島駅の南東約1km、木立に囲まれた広い神域をもつ。延喜式にもその名があるものの詳しい縁起は不詳*1であるが、古くから伊豆一宮として広く崇敬を集めた。源頼朝も源氏再興を祈願したといい、頼朝腰掛け石がある。鎌倉期以後、「三嶋大明神」として崇敬された。 本殿・幣殿・拝殿は、1854(嘉永7)年の東海地震で被...

写真提供:掛川市

掛川大祭 ( 静岡県 掛川市 )

3年に1度*1、干支の丑、辰、未、戌にあたる年の10月上旬に4日間にわたり行われる。掛川市内にある7神社(龍尾神社、神明宮、利神社、池辺神社、白山神社、津島神社、貴船神社)の氏子41町が参加する合同祭礼大祭で、約40の山車と龍尾神社の神輿渡御の露払いを務める瓦町の獅子舞「かんからまち」*2、仁藤町の「大獅子」*3、掛川宿当時を偲ぶ...

写真提供:掛川市

三熊野神社大祭 ( 静岡県 掛川市 )

JR東海道本線・東海道新幹線掛川駅から南へ約10km、江戸時代は横須賀藩の城下町だった横須賀に三熊野神社*1がある。三熊野神社の創建は701(大宝元)年といわれ、神事祭礼は熊野信仰にしたがって行われてきた。 江戸時代に入り、踊りを中心とした祭礼も始まったといわれるが、現在の形式の原型が生まれたのは享保年間(1716~1735年)頃だ...

下田公園のアジサイ ( 静岡県 下田市 )

下田公園は伊豆急下田駅から南へ約1km、小田原北条氏が築城した下田城址*1にある。下田港に臨む小高い丘が自然公園となっており、マツ・サクラ・アジサイ・ツバキ・ツツジの中を散策路が通じている。 とくに6月には園内の斜面に300万輪のアジサイが咲き、「クロジクセイヨウアジサイ」「ウズアジサイ」など100種以上を見ることができる。...

修禅寺 ( 静岡県 伊豆市 )

伊豆箱根鉄道修善寺駅から西へ約2.7km、虎渓橋前の石段を上った奥に境内がある。平安時代初期の807(大同2)年に、弘法大師が修行した霊跡と伝わり、江戸中期に編纂された日本の高僧の伝記集「本朝高僧伝」では、弘法大師の弟子、杲隣*1が開山したとの記述もある。 鎌倉期の1275(建治元)年には、鎌倉から中国の高僧蘭渓道隆*2が入山し臨...

島田大祭(帯まつり) ( 静岡県 島田市 )

JR東海道本線島田駅から北へ500mほどのところにある大井神社の例祭。3年に1度(干支で寅・巳・申・亥の年)、10月中旬に3日間にわたり開催される。大井神社は大井川鎮護や安産の神として、島田宿で古くから崇敬されている。 1695(元禄8)年から下島にあった元の社地(現在の御仮屋町)*1へ神輿渡御が行われることになり、現在の形式の神...

写真提供:鳥羽市立海の博物館

海の博物館 ( 三重県 鳥羽市 )

JR・近鉄「鳥羽駅」よりバスで約40分。海の博物館は、三重県沿岸で失われゆく漁村資料を収集する目的で、1971(昭和46)年に鳥羽市に開館し、1992(平成4)年に現在地である志摩芸術村*の敷地内に新築移転したものである。「海と人」をテーマに、海女道具や船大工道具、網・釣り針などの漁撈用具、漁村の生活用具など海に関する約6万3千点(...

瀧原宮(内宮別宮) ( 三重県 大紀町 )

JR紀勢本線滝原駅の北東約1km、国道42号、伊勢から熊野に向かう熊野街道沿いにある。 伊勢神宮(内宮)の別宮は10社あるが、内宮域外の8社のうちの2つ瀧原宮と瀧原竝宮(たきはらのならびのみや)であり、同域内に並んで祀られている。 両宮とも祭神は天照大御神御魂で、古くから皇大神宮(内宮)の遙宮(とおのみや)と称され尊ばれて...

伊雑宮(内宮別宮) ( 三重県 志摩市 )

近鉄「上之郷」駅より徒歩3分。伊勢神宮(内宮)の別宮は10社あるが、内宮域外の8社のうちの1つであり、祭神は天照大御神御魂で、垂仁天皇の時代に倭姫命が志摩国を巡行の際、伊佐波登美命(いざわとみのみこと)に創建させたものと伝えられ、磯部九郷を神領とする大きな宮であった。奥伊勢にある瀧原宮とともに、古くから皇大神宮(内宮)の遙...

写真提供:多度大社

多度大社 ( 三重県 桑名市 )

養老鉄道「多度駅」から徒歩約20分。太古より神体山と仰がれてきた多度山の麓に鎮座する。 社殿の創建は、5世紀後半の雄略天皇の御代と伝えられる。落葉川に架かる橋を渡ると、左に本宮、右に別宮があり、本宮に天津彦根命(あまつひこねのみこと)、別宮にその御子神の天目一箇命(あめのまひとつのみこと)を祀る。天津彦根命は、伊勢神...

写真提供:桑名市観光協会

伊勢大神楽 ( 三重県 桑名市 )

江戸時代より、伊勢神宮に参拝できない人のため全国各地を巡って大神楽を奉納したり、代理参拝の神札を配る桑名市太夫村を本拠地とする伝統芸能である。1年を掛け全国を巡業しているが、12月24日の「増田神社総舞(そうまい)」では本拠である増田神社での奉納のため旅から全社中が帰還する。総舞では八つの舞(獅子舞)と八つの曲(放下芸)...

写真提供:桑名宗社(春日神社)

桑名石取祭 ( 三重県 桑名市 )

全部で43台の祭車(さいしゃ)に鉦や太鼓をつけ、それらを一斉に打ち鳴らす音が人を圧倒する勢いがあることから「日本一やかましい祭り」「天下の奇祭」として知られている。桑名市の春日神社(桑名宗社)を中心に行われる夏の祭で、毎年8月第1日曜日の本楽では春日神社への巡行を行うため、旧東海道などを練り歩くその姿は荒々しく、勇敢さ...

花窟神社 ( 三重県 熊野市 )

JR熊野市駅から新宮駅行きバスで約4分。花窟神社(花の窟神社)は、伊弉冊尊(いざなみのみこと)と軻遇突智尊(かぐつちのみこと)を祀る神社である。『日本書紀』巻一*に登場する、伊弉冊尊(いざなみのみこと)を葬った紀伊国熊野の有馬村とはこの花の窟だといわれる。今日に至るまで社殿はなく、熊野灘に面した高さ約45mの巨岩である磐...

写真提供:(一財)熊野市ふるさと振興公社

丸山千枚田 ( 三重県 熊野市 )

JR熊野市駅からバス(熊野古道瀞流荘線 瀞流荘方面)で40分、「千枚田・通り峠入口」にて下車、徒歩30分。丸山千枚田は1,340枚の規模を誇り、日本の棚田百選にも選ばれた日本有数の棚田である。その規模や雄大かつ美しい景観は日本一とも言われている。 400年以上前、1601(慶長6)年には2,240枚の田畑があったという記録が残されている...

関宿 ( 三重県 亀山市 )

JR関西本線関駅より徒歩約5分。三重県亀山市にある関宿(せきじゅく)は、東海道53次、江戸から数えて47番目の宿場町である。宿場町の距離は約1.8km。道路の両脇には江戸時代から明治時代にかけて建てられた町家が今でも奇跡的に200軒ほどが残っている。鈴鹿山脈の東麓に位置し、古代には三関*のひとつである鈴鹿関が置かれていた。 関宿...

写真提供:海津市観光・シティプロモーション課

木曽三川の下流部 ( 岐阜県 海津市 / 三重県 桑名市 / 三重県 木曽岬町 / 愛知県 愛西市 / 岐阜県 羽島市 )

木曽三川とは、濃尾平野を流れるわが国有数の大河川・木曽川、長良川、揖斐川の3つの川の総称である。流域の人々はこれらを一筋の川と同様に考え“木曽三川”と呼んで親しんできた。ただ、網状に流れる3つの川は洪水のたびに形を変え、治水の難しさは、輪中や水屋に代表されるこの地域特有の水防共同体を生んだ。輪中とは、洪水に悩まされた地...

伊勢神宮 ( 三重県 伊勢市 )

伊勢神宮は正式には「神宮」と称し、三重県伊勢市とその周辺に鎮座する125のお社の総称である。その中心は、皇室の祖先である天照大御神をおまつりする皇大神宮(内宮)と、天照大御神の食事をつかさどり、衣食住はじめ産業の守り神である豊受大御神をおまつりする豊受大神宮(外宮)である。二つの正宮には宮域内および宮域外に14の別宮、43...

豊受大神宮(外宮) ( 三重県 伊勢市 )

外宮(豊受大神宮)は、内宮・天照大御神の食事を司る神様(御饌都神)として、1500年ほど前の雄略天皇22年、伊勢の地に招かれた。すべての産業と衣食住の神様、豊受大神宮を祀る正宮を中心に約0.89km2の宮域が展開されている。 外宮とは、かつて離宮のことを「外」といったため、「天照大御神の離宮」を表す意味であり、正宮...

皇大神宮(内宮) ( 三重県 伊勢市 )

内宮(皇大神宮)は、皇室の祖と仰がれ、国民の大御祖神(おおみおやがみ)として崇敬を集める天照大御神(あまてらすおおみかみ)を祀っており、垂仁天皇26年に鎮座した。三種の神器の一つ八咫鏡は、御霊代として宮廷内に祭られていたが、崇神天皇のとき、宮廷内に祭るのは恐れ多いとされ豊鍬入媛命(とよすきいりひめのみこと)を御杖代(...

月読宮(内宮別宮) ( 三重県 伊勢市 )

内宮の宮域外にある8つの別宮のうちのひとつが月読宮である。月の神様、月読尊と月読尊荒御魂を祀っており、「つきよみさん」とも呼ばれている。 宮域には同じ内宮別宮の、月讀尊の御魂を祭神とする月讀荒御魂宮(つきよみあらみたまのみや)、伊弉諾尊(いざなぎのみこと)を祭神とする伊佐奈岐宮(いざなぎのみや)、伊弉冉尊(いざなみ...

倭姫宮(内宮別宮) ( 三重県 伊勢市 )

10宮ある内宮別宮の一つであり、内宮と外宮のほぼ中間、倉田山の一角に祀られている。1923(大正12)年11月5日に創立された伊勢神宮の中で最も新しいお宮である。境内は40,000m2の広大な森に包まれており、瑞垣に囲まれた神明造の本殿がある。祭神は倭姫命(やまとひめのみこと)*である。 倭姫命は、諸国をめぐりながら天照...

式年遷宮 ( 三重県 伊勢市 )

神宮の祭典は大きく分けて恒例祭と臨時祭、そして遷宮祭の3つに区別される。恒例祭は毎年定められた日に執行されるもので、特に三節祭(さんせつさい)と呼ばれる神嘗祭と6・12月の月次祭、さらに祈年祭・新嘗祭が重要である。臨時祭は皇室・国家の重大事にあたり、祈願や奉告のため恒例祭に準じて臨時の奉幣を行う祭儀をいう。遷宮以外の祭...

金剛證寺 ( 三重県 伊勢市 )

朝熊山のほぼ山頂にあり、弘法大師空海ゆかりの古刹で、伊勢神宮の鬼門を守る寺として有名である。寺伝では6世紀後半、欽明時代、暁台上人によって創建されたという。825(天長2)年空海が登山し、堂塔を興して真言密教の根本道場としたが、1392(明徳3)年に東岳文昱(とうがくぶんりゅう)が真言宗から臨済宗へと改宗し、臨済宗南禅寺派の...

写真提供:上野文化美術保存会

上野天神祭 ( 三重県 伊賀市 )

伊賀市上野東町の「菅原神社」で行なわれる秋祭りで約400年の歴史をもつ。神輿行列に続き、4町にて構成される百数十人の鬼行列*と9町が持つだんじり(楼車)9基が繰り出し、伊賀上野の城下町を巡行する。祭りの日程は、10月25日までの直近の日曜日に「神幸祭」、前日と前々日を含め3日間開催される。 上野天神祭は国の重要無形民俗文化財...

二見興玉神社 ( 三重県 伊勢市 )

JR二見浦駅より徒歩約15分。海辺より賓日館などがある旅館街、松並木を抜けた先が立石崎である。主祭神は猿田彦大神、相殿が宇迦乃御魂大神。眼前の夫婦岩の沖合700mには、二見浦*に入られた天照大神を猿田彦大神が出迎えたとさえる「興玉霊石」が鎮まっている。「興玉神石」を拝するための神聖な鳥居として夫婦岩に注連縄を張り遙拝所とし...

写真提供:椿大神社

椿大神社 ( 三重県 鈴鹿市 )

近鉄四日市駅またはJR四日市駅よりバスで約1時間。伊勢平野を見下ろす鈴鹿山系ノ中央に位置する入道ガ岳の山裾にある。2,000社に及ぶ猿田彦大神(さるたひこのおおみかみ)*を祀る神社の総本宮と言われ、式内社、伊勢国一ノ宮、現在は神社本庁の別表神社となっている。三重県内では伊勢神宮、二見興玉神社に次いで3番目に参拝者数の多い神社...

写真提供:せんぐう館

せんぐう館 ( 三重県 伊勢市 )

「式年遷宮記念 せんぐう館」は2013(平成25)年の第62回式年遷宮を記念して、その前年、外宮に隣接して創設された伊勢神宮の博物館である。館内には式年遷宮や伊勢神宮の年間のお祭りの概要、外宮正殿の側面部分を再現した原寸模型、渡御御列(とぎょぎょれつ)の模型、御装束神宝の調製工程品などが展示されている。

月夜見宮(外宮別宮) ( 三重県 伊勢市 )

外宮から神路通り(かみじどおり)を北へ約300m、4つの外宮別宮では唯一宮域外にある月夜見宮。天照大御神の弟神、月夜見尊(つきよみのみこと)と月夜見尊荒御魂(つきよみのみことのあらみたま)を祀っている。 内宮別宮の月読宮の祭神と同じであるが、月読宮は月読尊と荒御魂をそれぞれ別の社殿に祀っているが、月夜見宮は、月夜見尊と...

写真提供:猿田彦神社

猿田彦神社 ( 三重県 伊勢市 )

JR・近鉄「伊勢市駅」から三重交通バスに乗り「猿田彦神社前」下車。祭神の猿田彦大神は、ものごとの最初に出現し、万事最も良い方へ“おみちびき”になる大神で、古事記・日本書紀などに「国初のみぎり天孫をこの国土に御啓行(みちひらき)になられた」と伝えられている。 天孫降臨を啓行(みちひらき)した猿田彦大神は、高千穂に瓊瓊杵...

苗村神社 ( 滋賀県 竜王町 )

名神高速道路竜王インターチェンジから東へ4.4kmほど、雪野山と鏡山の間に広がる平野部の綾戸集落の北、大きな鎮守の森にある。近郷33カ村の総社として崇められ、現在でも竜王地方の氏神として信仰が篤い。 茅葺の楼門(国重要文化財)を挟み東西両社からなる。西本殿(国宝)は、鎌倉時代1308(徳治3)年造営の三間社流造*(さんげんし...

写真提供:兵主大社

兵主大社 ( 滋賀県 野洲市 )

JR東海道本線野洲駅北口から琵琶湖方面へ、野洲市のほぼ中央にある。3世紀後半頃、景行天皇の世に滋賀穴太(あのう)へ遷された奈良の穴師坐兵主(あなしにいますひようず)神社を、欽明朝(539~571年)にさらに当地へ移し、718(養老2)年、社殿を創建したという。 もともと「兵主」の神は中国の八神信仰に由来し、渡来人が崇拝し各地に...

御上神社 ( 滋賀県 野洲市 )

延喜式内社で社格は旧官幣中社である。ご祭神は天之御影命であり、紀元前285(孝霊天皇6)年6月18日に三上山に天降ったといわれ、718(養老2)年3月15日に藤原不比等(ふじわらのふひと)が勅命によって現在地に社殿を造営したと伝えられている。金工鍛冶の神として崇敬され、また武神としても源頼朝をはじめ、武家の尊崇を集めた。 神社...

三上山(近江富士) ( 滋賀県 野洲市 )

野洲市の南部にそびえる標高432mの小山で、近江富士*と呼ばれるごとく、円錐形の山容が美しく、湖東平野に君臨している。対岸の大津市側からは、琵琶湖越しに優しい姿を見せる。 山麓にある御上神社のご祭神天之御影命(あめのみかげのみこと)が降臨した山といわれ、山頂には奥宮が祀られ、古代からの原始的な信仰の場である。俵藤太(...

日野祭 ( 滋賀県 日野町 )

霊峰綿向山の山頂にある大嵩神社の里宮で、日野町村井に鎮座する日野谷の馬見岡綿向神社(うまみおかわたむきじんじゃ)の春の例祭。850年以上の歴史があり、湖東地方で大きな規模の祭である。 毎年5月2日、3日にわたって行われ、2日は宵祭で、夕暮れより各町内の山倉や辻まで曳山が引き出され、提灯に明かりを灯し夜遅くまで祭ばやしが奏...

永源寺 ( 滋賀県 東近江市 )

湖東の山間で愛知(えち)川の北岸に、1361(康安元)年に佐々木六角氏頼(ささきろつかくうじより)が寂室元光(じゃくしつげんこう)*を迎えて開山した。後にたびたび兵火により荒廃したが、寛永年間(1624~44)に後水尾天皇の勅により、彦根藩の援助を受けて復興した。 石段の参道を登ると、右手に愛知川、左手の石崖には十六羅漢の...

阿賀神社 ( 滋賀県 東近江市 )

箕作山(みつくりやま)の南に岩肌を見せてそびえ立つ赤神山(あかがみやま)(標高350m)の中腹にあり、地元では太郎坊宮(たろうぼうぐう)の名で知られる。 社伝によれば、7世紀前期に赤神山に霊威を感じた聖徳太子が神祀りをしたことに始まり、799(延暦18)年には最澄が50余の社殿を山中に建立したという。源義経が参詣したという伝...

渡岸寺観音堂(向源寺) ( 滋賀県 長浜市 )

JR北陸本線高月駅の北にある古刹。寺の歴史は古く、奈良時代にまでさかのぼる。736(天平8)年、奈良の都で疱瘡が流行り死者が相次いだため、聖武天皇は僧の泰澄に除災を命じた。泰澄は十一面観音像を彫り、一宇を建て、息災延命、万民豊楽を祈祷したと伝えられる。 以来、病除けの霊験あらたかな観音として信仰され、801(延暦20)年には...

都久夫須麻神社 ( 滋賀県 長浜市 )

琵琶湖に浮かぶ竹生島(ちくぶしま)(周囲2km、面積0.4km2)にある。 社伝によると、459(第21代雄略天皇3)年に浅井比売命(あざいひめのみこと)(弁財天)を祀った祠(ほこら)を建てたのが始まりと伝えられる。724(神亀元)年、市杵島比売命(いちきしまひめのみこと)(大弁才天)を祀った「宝厳寺(ほうごんじ)」が創...

長浜曳山祭 ( 滋賀県 長浜市 )

宮前町にある長濱八幡宮(ながはまはちまんぐう)*の春の例祭の中で、毎年4月に行われる。 1573(天正1)年に羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)が長浜城主になり、その後、初の男子出生を喜び、長浜町民に金子(砂金)をふるまった。それを元手に町民たちが12基の曳山(山車)を作り、八幡宮の祭礼に曳き回したのがこの祭の始まりといわれている...

三井寺(園城寺) ( 滋賀県 大津市 )

京阪電鉄三井寺駅から徒歩7分、三井寺とも園城寺とも呼ばれる天台寺門宗の総本山である。 園城寺という呼び名は、672年の壬申の乱で敗れた大友皇子(おおとものみこ)*の子、大友与多(おおとものよた)王が、父の霊を弔うために、「田園城邑」を寄進して寺を創建し、この文字にちなみ、天武天皇から「園城」という勅額が贈られたことが...

日吉大社 ( 滋賀県 大津市 )

比叡山の東麓、八王子山(牛尾山)の山裾に鎮まる当大社は、紀元前91(崇神天皇7)年に創祀された全国3800余りの分霊社(日吉、日枝、山王神社)の総本宮である。古くは山王七社*といわれたように、国宝の東本宮*・西本宮*など建築美を誇る多くの社殿が、大宮川の渓流が流れる森に立つ。境内には約3000本のモミジがあり、とりわけ秋は、壮...

石山寺 ( 滋賀県 大津市 )

京阪電鉄石山寺駅から約1km、瀬田唐橋から南へ約2km、伽藍山(がらんやま)を背に瀬田川に臨む佳景の地に立つ。天平時代からの豊かな歴史に支えられ、古来石山詣と称して人々に親しまれた。文学にも再々登場し、加えて貴重な文化財も多く保存する。西国三十三所第13番霊場で、今も多くの人が訪れる湖南屈指の名刹。境内には石山寺硅灰石が露...

近江神宮 ( 滋賀県 大津市 )

京阪電鉄石山坂本線近江神宮前から徒歩7分。天智天皇6年(667年)、同天皇が都を飛鳥から近江大津宮へ遷された由緒に因み、天智天皇を祭神に、1940(昭和15)年、皇紀2600年を記念して大津市街の北方、宇佐山(うさやま)の山腹に創建された。官幣大社に列せられる。 朱塗の楼門をくぐると、樹林に包まれた白木造の外拝殿が現れ、背後に回...

大津祭 ( 滋賀県 大津市 )

湖国三大祭*の一つで、天孫(てんそん)神社*の例祭。スポーツの日前日に行われる本祭で、13基の曳山(ひきやま)が市内を練り歩く曳山巡行が祭りのハイライト。豪華なゴブラン織りや精巧な金具に飾られた曳山がコンチキチンの囃子にのってゆるゆると動き、からくり人形の所作が演じられる。 慶長年間(1596~1615)に鍛治屋町に住む塩...

山王祭(日吉大社 ) ( 滋賀県 大津市 )

山王さんといわれる日吉大社の例祭で、湖国三大祭*の1つ。791 (延歴10)年、桓武天皇により日吉社に2基の神輿が寄進されて以来、1200年以上の歴史を有する祭りで、西本宮 大己貴神(おおなむちのかみ)・東本宮 大山咋神(おおやまくいのかみ)の鎮座の由来をたどりながら、天下泰平・五穀豊穣を祈る。祭礼中、山王七社の7基の神輿(1基150...

建部大社 ( 滋賀県 大津市 )

瀬田の唐橋から150mほど進むと、瀬田橋本商店街に入る。この道は旧東海道で、橋本は橋畔集落である。唐橋から建部大社までの道は、味わいのある歴史街道である。 日本書紀によれば、戦功のあった日本武尊(やまとたけるのみこと)を祀るため、神崎郡建部郷(現、東近江市)にあったものを、675(天武天皇白鳳4)年に勅命により近江国衙(...

多賀大社 ( 滋賀県 多賀町 )

近江鉄道多賀大社前駅の前に大鳥居が立ち、神社まで徒歩10分の参道には土産物店が並ぶ。お多賀さんの愛称で知られ、かつて「お伊勢参らばお多賀へ参れ、お伊勢お多賀の子でござる」と里謡にも謡われ、伊勢神宮の祭神である天照大神(あまてらすおおみかみ)の両親、伊邪那岐大神(いざなぎのおおかみ)伊邪那美大神(いざなみのおおかみ)を...

櫟野寺 ( 滋賀県 甲賀市 )

JR草津線油日駅の北東、油日神社の北にあり、「いちいの観音さん」の名で親しまれている。792(延暦11)年、最澄が比叡山根本中堂の用材を求めてこの地を訪れたとき、櫟(いちい)の木に十一面観音を彫刻し、これを本尊にして開いたのが始まりという。これ以後、この地方の中心的天台寺院として栄え、今なお藤原時代(894~1185)の仏像を多数...

日牟禮八幡宮 ( 滋賀県 近江八幡市 )

JR近江八幡駅の北西で、標高272mの八幡山(はちまんやま)の南麓にあり、「八幡さま」として広く親しまれ、近江商人からの信仰も篤く、近江八幡の地名の由来にもなっている。 社伝によれば、131年に第13代成務天皇が即位の折に創建され、991(正暦2)年には八幡山に社を建て、九州の宇佐八幡宮を勧請して上の八幡宮を祀った。1005(寛弘2...

観音正寺 ( 滋賀県 近江八幡市 )

琵琶湖の東、標高433mの繖山(きぬがさやま)の山腹にあり、西国三十三所観音霊場*の第32番札所で、万事吉祥の縁結びの祈願道場として多くの参拝者で賑わう。 寺の縁起によれば、近江を遍歴していた聖徳太子が、琵琶湖から現れた人魚に苦しみから救ってほしいと懇願され、太子自ら千手観音像を刻み、飛鳥時代605(推古天皇13)年、山頂に...

近江八幡左義長まつり ( 滋賀県 近江八幡市 )

日牟禮八幡宮で行なわれる火祭。近江八幡に春の訪れを告げるお祭りで、例年3月14・15日に近い土・日曜日に催される。 元々は安土城下で行われていたもので、城主であった織田信長自らも踊り出たと伝えられる。信長亡き後、領主となった豊臣秀次が八幡山城の城下町を開き、安土から八幡城下に移り住んだ町衆によって再開された。 左義長...

金剛輪寺 ( 滋賀県 愛荘町 )

名神高速道路湖東三山スマートI.Cより約1分。西明寺(さいみょうじ)・百済寺(ひゃくさいじ)と並ぶ湖東三山の一つ。 寺伝では、741(天平13)年、聖武天皇の命で行基が建立、848~851年(嘉祥年間)に円仁(慈覚大師)が天台の道場として中興した。織田信長の兵火の被害は少なく、湖東三山の中では寺宝がもっとも多く残っている。総門の...

田村神社 ( 滋賀県 甲賀市 )

鉄道はJR草津線油日駅が最寄り駅になるが、土山中学校を目指して北東へ8kmほど歩くことになるため、貴生川駅南口のバスターミナルより市内バスを利用するのが良い。国道1号線のすぐ北、野洲川の支流田村川沿いにある閑静な森の中に鎮座する古社。 開創年代は明らかではないが、812(弘仁3)年の建立と言われる。鈴鹿の鬼退治をした坂上田...

勝部の火祭り ( 滋賀県 守山市 )

鎌倉時代、土御門天皇を呪う大蛇を退治し焼き払ったところ、天皇の病気が治ったとの言い伝えを起源とする。胴体は勝部で、頭は浮気(ふけ)で退治されたことから、勝部神社*と浮気町(守山市)の住吉神社で、それぞれ胴体と頭に見立てた松明を燃やし、1年の無病息災を祈る。 勝部神社の火祭りは800年余りもの長い間続けられている。1月第...

銅鐸博物館(野洲市歴史民俗博物館) ( 滋賀県 野洲市 )

JR東海道本線野洲駅から北東方向、弥生の森歴史公園に隣接する。 博物館の約500m北西の大岩山の中腹から、1881(明治14)年に14個の銅鐸(うち2個は現在所在不明)が、さらに1962(昭和37)年には10個の銅鐸が出土した。これらの中には、高さ134.7cm・重さ45.47kgと日本最大のものも含まれていた。その大半は近畿式銅鐸*であるが、東海...

堺市のふとん太鼓 ( 大阪府 堺市堺区 )

「ふとん太鼓」は西日本各地に存在する太鼓台といわれるもので、祭りの山車の一種。地域によって形状が千差万別である。堺市内では、5枚の布団に大きな房を4つ付けたものを、60人ほどの担ぎ手が担ぎ上げ、太鼓の音に合わせて房を揺らしながら進むのが大きな特徴。また、堺の宮大工が作り出した、蒲団を乗せる台の下に小屋根のある堺独自の形...

天神橋筋商店街 ( 大阪府 大阪市北区 )

大阪市北区天神橋1丁目~6丁目まで、大阪メトロ堺筋線に平行して南北に延びる大阪を代表する商店街の一つ。商店街のアーケードは全長2.6km、徒歩で約40分を要し、日本で最も長い商店街といわれる。南から「天神橋筋一丁目商店街」「天神橋筋二丁目商店街」「天神橋筋三丁目商店街」・・・、と続き、北端が「天神橋筋六丁目商店街」である。それ...

住吉大社 ( 大阪府 大阪市住吉区 )

南海電車住吉大社駅の東側の通りには路面電車(阪堺電軌)の住吉鳥居前駅があり、その先に住吉大社の境内が広がる。大鳥居をくぐると正面に朱塗りの大きな反(太鼓)橋*1があり、これを渡って、さらに鳥居を抜けると住吉造*2の4棟の本殿*3が建つ。今は海に遠くなったが、かつては海に向かって西面していたという。手前に建つ第三(本宮)...

大阪天満宮 ( 大阪府 大阪市北区 )

大阪メトロ谷町線・堺筋線南森町から天神橋筋商店街を経て表大門まで南東へ約350m、JR東西線大阪天満宮駅から北門(大工門)まで南へ100mほどのところにあり、都心の商店街やビル街の中にある。重厚な表大門をくぐると都心としては広々とした境内で、正面には1845(弘化2)年再建の本社をはじめ社殿*1が建ち並ぶ。また、境内西側には、天満...

道明寺天満宮 ( 大阪府 藤井寺市 )

近鉄南大阪線道明寺駅から西へ約300m。手前に道明寺天満宮の境内が広がり、その先にかつて神宮寺であった道明寺が並ぶ。 同社の創建は、野見宿禰*1を祖とするといわれる土師氏が同地に所領を給わり、氏神として祀ったのが始まりとされる一方、仏教伝来とともに594(推古天皇2)年、同地に土師八嶋*2が氏寺として尼寺の土師寺を創建した...

葛井寺 ( 大阪府 藤井寺市 )

近鉄南大阪線藤井寺駅の東にある商店街を南に300mほど歩くと、左手に朱塗の四脚門がある。この門は国の重要文化財に指定されている西門*1で、正面となるのは、さらに進み左手に曲がった南大門*2である。南大門の正面奥に本堂*3と護摩堂が立ち、阿弥陀堂*4(旧・二十五菩薩堂:2024年4月落慶)、大師堂、本坊などの建物が控え、4月中旬~下...

観心寺 ( 大阪府 河内長野市 )

南海電車河内長野駅から南東へ3.5km。国道310号沿いの山間に建つ古刹。 山門をくぐると、幅広い長い石段に導かれて国宝である金堂*1に着く。この金堂を中心に緩やかな傾斜を利用して建掛塔*2、霊宝館*3、講堂、訶梨帝母天堂(かりていもてんどう)*4などの堂宇が配されている。南朝ゆかりの寺で、後村上天皇陵*5や楠木正成首塚*6が...

枚岡神社 ( 大阪府 東大阪市 )

近鉄奈良線枚岡駅すぐ、生駒山地の枚岡山麓に鎮座している。社伝では神武天皇ご東征の際、神事の神で皇室の守護神である天児屋根命(あめのこやねのみこと)と比売御神(ひめみかみ)を国土平定祈願のため、生駒山麓の聖地「神津嶽」(同社の本宮)に祀ったのが創祀*1となっている。さらに650(白雉元)年に現在の地に遷したと伝えられてい...

大鳥大社 ( 大阪府 堺市西区 )

JR阪和線鳳駅の北450mほどのところにある。同社は、927(延長5)年成立の延喜式神名帳に社格の高い「名神大社」としての記載がすでにあり、和泉国の一ノ宮とされる。江戸時代には「大鳥大明神」と称されていた。創建伝承として日本武尊の白鳥伝説*2がある。なお、祭神は日本武尊と大鳥連祖神を祀る。 境内は5万m2と広く、「千...

石切劔箭神社 ( 大阪府 東大阪市 )

腫物に霊験がある神で知られ、また延喜式内社に列したこの神社は、近鉄奈良線石切駅から西へ800m、同けいはんな線新石切駅から東へ約650mのところにある。古くからの門前町の石切参道商店街は石切駅からの道沿いとなる。一の鳥居、二の鳥居は社殿の南から参道に連なり、三の鳥居前で石切駅側からの参道と交わる。三の鳥居の南側に、重厚な...

岸和田城 ( 大阪府 岸和田市 )

南海電車岸和田駅から南西に900mほど。岸和田城は別名千亀利(ちきり)城とも呼ばれる。堀、石垣などの一部を除き昭和期に再建されたものが多いものの、城門右手に隅櫓(すみやぐら)、八陣の庭*1をはさんで鉄筋コンクリート造りの3層の天守閣*2が建ち、堀の水面に壮麗な姿を映している。 岸和田城が和泉国統治の拠点として城郭の形に整...

岸和田だんじり祭 ( 大阪府 岸和田市 )

「だんじり」*1は「地車」あるいは「壇尻」とも表記され、摂津・河内・和泉などの大阪を中心に西日本の祭の神幸行列で、地域により型式や曳き回し方には差異があるものの、ひろく見られる山車のことである。 そのなかでも、岸和田の「だんじり祭」は江戸中期からの歴史*2を誇り、各町会*3の「だんじり」が町中を勇壮、豪快に走り回り、...

天神祭(大阪天満宮) ( 大阪府 大阪市北区 )

大阪天満宮の夏の例大祭。祭りの起源については、社伝では同社の創祀から2年後の951(天暦5)年に社前から神鉾を流し、流れ着いた岸に御旅所を仮設し、そこに御神霊が渡御したことに始まるとしている。その後、船の数が多くなり、風流行事の影響を受け華やかな飾りつけがなされるようになった。ことに、大阪が「天下の台所」として町人文化が...

心合寺山古墳 ( 大阪府 八尾市 )

近鉄信貴線服部川駅から徒歩約25分、八尾市大竹、玉祖神社の北西側にある前方後円墳である。古墳時代中期(5世紀前半)につくられた全長160m、後円部の高さ13m、直径92m と、中河内最大。この地域一帯を治めていた王の墓といわれている。2005(平成17)年、史跡公園として整備され、古墳にのぼることができる。墳丘の平坦部には円筒埴輪(レ...

今城塚古墳 ( 大阪府 高槻市 )

JR東海道本線摂津富田駅・阪急京都線富田駅から、北東徒歩30分にある前方後円墳。全長181m、墳丘の周囲には2重の濠がめぐる淀川流域最大級の古墳である。1958(昭和33)年に国の史跡指定を受ける。調査の歴史としては、1966(昭和41)年に地元の島上高校地歴部による平面図の作成、1970(昭和45)年からは、高槻市による土地の公有化*、航空...

丹波篠山の町並み ( 兵庫県 丹波篠山市 )

JR福知山線篠山口駅から丹波篠山の町並みの中心にある篠山城跡*1まで東へ約5km。丹波篠山は兵庫県の東部、篠山盆地の中心に位置する城下町で、篠山川に沿って東西に細長く町並みがつづき、高峻な山地が盆地に迫る。古来、京都と山陰道を結ぶ街道の要衝の町として栄え、1609(慶長14)年に西国外様大名への抑えと大坂(阪)城攻略の要地とし...

湊川神社 ( 兵庫県 神戸市 )

JR神戸駅の北、阪急・阪神・山陽各線高速神戸駅の東改札から地上にでたところにある。この地はもともと楠木正成*が1336(延元元)年に足利尊氏・直義等の軍勢と戦い、敗れ、刺し交え、生涯を閉じた場所であったとされ、文禄年間(1592~1596年)の太閤検地の際、免祖地となった。1692(元禄5)年には徳川光圀によって正成の墓所*が建立され...

西宮神社の十日えびす ( 兵庫県 西宮市 )

西宮は江戸時代から酒の醸造が盛んで江戸への「下り酒」の積み出し港としても栄え、その繁盛のシンボルとして西宮神社*1は、「えべっさんの総本社」と親しまれてきた。今も、福の神、商売の神として多くの参拝客がつめかける。阪神西宮駅の南西、国道43号に面して広がる広大な社域。境内を巡る本瓦葺の大練塀*2は室町時代の遺構である。堅牢...

多田神社 ( 兵庫県 川西市 )

能勢電鉄多田駅から西へ約2kmのところにある。清和源氏一門の祖廟として970(天禄元)年に源満仲*1が創建。もとは多田院と号し、別称として鷹尾山法華三昧寺とも呼ばれた。その後、金堂・塔婆・学問所・法華堂・常行堂・御影堂等が造営され、源満仲・頼光*2の廟所があったことから、源氏姓を名乗る北条・足利など武家諸侯の信仰が篤く隆盛...

相生ペーロン祭 ( 兵庫県 相生市 )

毎年、5月最終日曜日に相生湾で開催される。一般男子・一般女子に分かれ、中国の竜を象った船に、32名(艇長1名・漕手28名・銅鑼1 名・太鼓1名・舵取り1名)が乗り、太鼓や銅鑼を鳴らして男女合わせ20数チームが4艇ずつ、片道300mを往復600mで競漕する(男子決勝戦・順位決定戦は900m)。これとは別にオープンペーロン競漕もあって、30数チ...

沼島 ( 兵庫県 南あわじ市 )

淡路島の南、南あわじ市の沖合4.4kmに浮かぶ面積2.7km2、周囲9.5km、最高地点は海抜117mの離島。南あわじ市灘の土生(はぶ)港と連絡船により10分で結ばれている。 この島は古事記・日本書紀に記された国生み伝説*1による最初に造られた島「おのころ島*2」であるとする説がある。「おのころ島」とは日本神話で伊弉諾尊(いざ...

圓教寺 ( 兵庫県 姫路市 )

JR山陽本線・山陽電鉄姫路駅より北へ7kmほどの書写山ロープウエイ山麓駅からロープウエイに乗って約4分の山上駅下車。ここから約1kmの急坂を登ると、徒歩20分ほどで圓教寺の摩尼殿(本堂)*1に着く(有料のマイクロバスあり、所要5分)。 標高371mの書写山の山上一帯は圓教寺の境内で占められ、全山スギ・ヒノキなどの深い森で覆われてお...

姫路城 ( 兵庫県 姫路市 )

JR山陽新幹線・山陽本線・山陽電鉄姫路駅から姫路城大手門前まで北へ約1km。姫路市街北西寄りの姫山(標高45.6m)の山上にある。明治以後、多くの城が失われたなかで、姫路城だけは、大天守・小天守をはじめ、渡櫓・塀・城門などが完備した形で残され、江戸初期の築城技術を知る上に重要な資料となっている。主要部を白漆喰総塗籠造*1でちょ...

城崎温泉 ( 兵庫県 豊岡市 )

JR山陰本線城崎温泉駅から約350mほどのところ、東西に流れる大谿(おおたに)川の谷あいに沿って形成された温泉街。大谿川は温泉街のすぐ下流で、円山川と合流し日本海に注いでいる。温泉街はこの大谿川に沿うように柳の並木が植栽され、川には数メートルおきに丸い石橋も架けられている。この街並みには老舗の旅館*だけではなく、城崎名物...

氷ノ山 ( 兵庫県 養父市 / 鳥取県 若桜町 )

標高1510mの須賀ノ山を中心に、兵庫県と島取県境一帯に鉢伏山・瀞川山・蘇武岳・妙見山・陣鉢山などの支脈をもつ山塊をいう。ただ、一般的には氷ノ山といえば、主峰の須賀ノ山を指すことが多く、白山火山帯に属しており、その山容は釣鐘型の溶岩円頂丘を示す。 須賀ノ山は、頂上付近に須賀ノ宮があったと伝えられており、須賀神を祭る神地...

写真提供:パーソナル企画

柿の葉寿司 ( 奈良県 五條市 / 奈良県 吉野郡 )

吉野地方に伝わる郷土料理で、一口大ほどの酢飯に塩サバなどをのせて柿の葉で包み、押しをかけた寿司。今では一年中食べられるが、本来は夏祭りのごちそうだった。 起源は不詳だが、江戸時代中期には柿の産地だった五條や吉野川流域ですでに作られていたといわれている。海から離れた奈良盆地や紀伊山地の山里では、海産物は極めて貴重な...

写真提供:パーソナル企画

奈良のシカ ( 奈良県 奈良市 )

奈良のシカは春日大社の神の使い*1とされ古く*2から大切にされてきた。現在は奈良公園に1,300頭(2024年7月現在)ほどが生息、国の天然記念物として保護されている。春日大社の参道脇に鹿苑があり、シカの保護育成にあたっている。公園内の売店で販売している「鹿せんべい」*3は観光客がシカに与えることができるが、それ以外は一切与えられ...

写真提供:パーソナル企画

東大寺 ( 奈良県 奈良市 )

近鉄奈良線奈良駅から東大寺南大門まで東へ約1.2km、若草山の麓に広大な寺域を占める巨刹。仏教文化が最高潮に達した8世紀半ばに、国力を傾けて造営された。寺号は平城京の東方にある大寺ということに由来する。正式には金光明四天王護国之寺*1とも称し、南都七大寺*2の一つであった。天災や兵火でたびたび伽藍を失いながらも、本尊の「奈良の...

写真提供:パーソナル企画

春日大社 ( 奈良県 奈良市 )

御蓋山(みかさやま)*1の麓、春日山原始林から続く深い杜の中に鎮座する古社。近鉄奈良線奈良駅から800mほどの興福寺境内のすぐ東に立つ一之鳥居*2から本社までさらに1300mほど続く表参道は、浅茅(あさじ)ヶ原、飛火野を通って行く。参道に燈籠が徐々に増え、二之鳥居を過ぎれば、両側に石燈籠が林立して、本社の南門*3へと導かれる。本殿...

写真提供:薬師寺

薬師寺 ( 奈良県 奈良市 )

近鉄橿原線西ノ京駅のすぐ南東にあり、境内に立つ三重塔は西ノ京のシンボルになっている。西ノ京駅から道を左にとれば、與楽門からすぐ境内に入れるが、正面は南側の南門となる。伽藍配置は、南門*1、中門、本尊の薬師三尊像(国宝)を祀る金堂*2、教学の中心となる大講堂*3、僧侶が食事をする食堂*4が南北に一直線に並び、金堂の左右(東西...

正暦寺 ( 奈良県 奈良市 )

近鉄奈良線奈良駅から南東へ約9km、JR桜井線(万葉まほろば線)帯解駅から東へ5km。高円山の南、菩提仙川を遡った沢沿いに堂宇が建つ。一条天皇の発願によって992(正暦3)年、藤原兼家の子・兼俊僧正が創建し、当初は堂塔伽藍86宇を数える大寺であったといい、北大和五山*1に数えられていた。1180(治承4)年、平重衡の南都焼き討ちの際に全...

東大寺二月堂修二会(お水取り) ( 奈良県 奈良市 )

二月堂の本尊の前で罪障を懴悔し、国家の安泰と万民の快楽(けらく)などを祈る十一面悔過(けか)*1の法要。3月1日から14日まで行われる。752(天平勝宝4)年、実忠*2が笠置山の竜穴で菩薩たちの行法を見て創始*3したと伝えられ、もとは旧暦2月に行われたので修二会*4と呼ぶ。 現在の日程は次のとおりである。まず、前年の12月16日に翌年...

写真提供:春日大社

春日若宮おん祭 ( 奈良県 奈良市 )

春日大社の摂社で、本社の南東に鎮座する若宮の例祭。若宮は春日大社の本殿の祭神、天児屋根命*1と比売神*2の御子神である天押雲根命(あめのおしくもねのみこと)を祭神とする。祭神は1003(長保5)年に出現したといわれ、水徳の神と仰がれた。長承年間(1132~1135年)の大雨洪水などによる飢饉・疫病蔓延に対し、関白藤原忠通*3が終息を祈...

写真提供:大神神社

三枝祭 ( 奈良県 奈良市 )

「ゆりまつり」とも呼ばれる。近鉄奈良線奈良駅から南へ約400m、大神神社の境外摂社、率川(いさがわ)神社*1で例年6月16~18日に行われる。17日には、三枝(さいくさ)の花(三輪山に自生するササユリ)を酒樽に飾って神前に捧げ、4人の巫女がユリをかざして舞を奉納、神話時代を再現する。また、午後からは七媛女(ななおとめ)・ゆり姫・...

石上神宮 ( 奈良県 天理市 )

JR桜井線(万葉まほろば線)・近鉄天理線天理駅から東へ約2km、布留山(ふるやま・標高266m)の北西麓の高台にある。境内は、深い社叢に包まれ、山の辺の道の散策の北の起点にもなっている。「古事記」*1によると、神武天皇は東征の折、熊野で危機に陥ったが、高倉下(たかくらじ。人の名)が建御雷神(武甕雷神。たけみかづちのかみ)に下...

天河大辨財天社 ( 奈良県 天川村 )

近鉄吉野線下市口駅から南へ約26km、天(てん)ノ川の流れに近く、山を背に社殿がある。創建については確かなことは不詳だが、同社の縁起によれば、7世紀後半に現れた修験道の祖、役行者*1が感得した辨財天を弥山*2(標高1,895m 大峰山の峰のひとつ)に祀ったのが始まりだという。現在も弥山山頂には奥宮が祀られている。また、弘仁年間(81...

写真提供:大神神社

大神神社 ( 奈良県 桜井市 )

JR桜井線(万葉まほろば線)三輪駅のすぐ北側に参道があり、東へ約300mほどで二の鳥居*1がある。大神神社は祭神の大物主大神*2(おおものぬしのおおかみ)が三輪山*3(標高467m)に鎮まるために、古来、本殿を設けずに直接、山に祈りを捧げるという原初的な信仰形態を遺している神社で、延喜式内の大社のなかでもっとも古い神社の一つとされ...

写真提供:パーソナル企画

談山神社 ( 奈良県 桜井市 )

JR桜井線(万葉まほろば線)・近鉄大阪線桜井駅から南へ約8km。桜井市の南、峰々を重ねた多武峰*1の山中に十三重塔*2を中心に本殿*3や拝殿、権殿*4、総社本殿など大小さまざまの社殿が配置されている。一ノ鳥居から社殿下の摩尼輪塔*5まで1丁ごとに丁石が立ち、建物の多くが桧皮葺の屋根、朱に彩られ、春は約500本のサクラ、秋は約3,000本も...

写真提供:パーソナル企画

吉野山寺社群 ( 奈良県 吉野町 )

奈良県南部、大峰山脈の北端、南北に約8km続く尾根が吉野山である。一帯には、修験道の根本道場である金峯山寺を中心に多くの社寺がある。 吉野山から山上ヶ岳(大峰山)までの大峰山脈北部の山々は、古くから金峯山(きんぷせん)と呼ばれ、神聖視されていた。伝承によれば、7世紀後半、役行者*1が金峯山で修行中に金剛蔵王権現を感得、...

写真提供:パーソナル企画

大和三山 ( 奈良県 橿原市 )

香具山(かぐやま。天香久山とも)・耳成山(みみなしやま)・畝傍山(うねびやま)の三山をいう。標高約140~200mの低い山で、奈良盆地の南部に三角形を作るように並び、そのほぼ中心に藤原宮跡が位置する。奈良盆地の各所から眺められ、緑したたる叙情的な印象が、万葉集*1のよい題材に選ばれてきた。「続日本紀」によると、708(和銅元)...

宇太水分神社 ( 奈良県 宇陀市 )

近鉄大阪線榛原駅から南へ約7.5km、芳野川(ほうのがわ)の河畔から参道がつづき、緑豊かな社叢に包まれるように建つのが宇太水分神社。延喜式の式内社の大和四水分社*1の一つとされ、水源を象徴し、水を分配する水神・天之水分神と、速秋津彦命、国之水分神の3柱を祀っている。創建は不詳だが、崇神天皇の勅命によって祀られたとも言い伝え...

写真提供:パーソナル企画

吉野水分神社 ( 奈良県 吉野町 )

吉野山の上千本にある古社。近鉄吉野駅前の千本口駅からロープウェイで3分の吉野山駅下車、そこから吉野山の尾根道を3kmほど上った所に位置する。水の分配を司る天之水分大神を主祭神とし、ほかに玉依姫命(神像の玉依姫命坐像*1は国宝)らを祀る。子守宮とも呼ばれ、安産・子授け・子どもの守護神として信仰されている。創建年代は定かでは...

丹生都比売神社 ( 和歌山県 かつらぎ町 )

丹生都比売神社は、JR和歌山線笠田駅より南東へ約10kmの山間にある。金剛峯寺と慈尊院を結ぶ町石道の中間地点に位置し、丹生都比売神社の参拝後に高野山へ登ることが慣習とされていた。 主祭神の丹生都比売大神は、天照大神の妹神で高野山の地主神であり、空海に伽藍の土地を譲り、高野山の総鎮守になったとされる。丹生都比売は、古来魔...

粉河寺 ( 和歌山県 紀の川市 )

JR和歌山線粉河駅から北へ約1km、門前町を15分ほど歩いたところにある。奈良時代末、770(宝亀元)年の開創と伝えられ、中世には高野山・根来寺に次ぐ僧兵を抱え、堂宇550、寺領四万余石を有して隆盛を極めたという。1585(天正13)年、羽柴秀吉の紀州攻めにあって堂塔を焼失したが、後に江戸時代に紀州徳川家の援助を受けて再興した。 鮮...

お燈祭り ( 和歌山県 新宮市 )

新宮市の熊野速玉大社の摂社、神倉神社で毎年2月6日に行われる古代以来の熊野山伏の伝統をもつ勇壮な火祭りである。 新宮節の一節に「お燈祭は男の祭り、山は火の滝下り竜」と歌われているように女人禁制の祭りで、精進潔斎した男性が、白装束に腰に荒縄をしめて、手にたいまつを持ち、石段を駆け下りる。その年に生まれた男子はおぶわれ...

神倉神社 ( 和歌山県 新宮市 )

神倉神社はJR紀勢本線新宮駅の南西約1km、熊野川の右岸の神倉山にある熊野速玉大社の摂社である。権現山の南側のおよそ100mの高さの断崖絶壁にある。源頼朝の寄進による参道の石段は538段あり、かなりの急勾配で登りにくい。山上の社殿裏にはゴトビキ岩*と呼ばれる磐座(いわくら)が鎮座し、神社のご神体となっている。ここは熊野三所大神...

熊野速玉大社 ( 和歌山県 新宮市 )

熊野速玉大社はJR紀伊本線新宮駅の北西約1km、熊野川が急に蛇行して熊野灘にそそぐ河口近くに鎮座する。主祭神の熊野速玉大神は伊邪那岐命(いざなぎのみこと)、熊野夫須美大神は伊邪那美神(いざなみのみこと)であり、夫婦神である。熊野三山の中で最も多い18柱の神々を祀っている。祭祀の起源は神倉神社のゴトビキ岩とする説があり、神倉...

熊野本宮大社 ( 和歌山県 田辺市 )

熊野本宮大社は南紀白浜空港から北東に約60km、JR紀伊本線新宮駅から北西に約35km、紀伊半島南部の山中に位置する。日本全国に4,700社あまり散在する熊野神社の総本宮で、熊野大権現として広く世に知られている。主祭神には、家津美御子大神(スサノオノミコト)*を祀っている。古くは熊野坐神社といい、延喜式神名帳には名神大社として記載...

熊野三山 ( 和歌山県 田辺市 / 和歌山県 新宮市 / 和歌山県 那智勝浦町 )

熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社、那智山青岸渡寺を総称して熊野三山と呼ぶ。修験道の拠点である「吉野・大峰」と真言密教の根本道場の「高野山」が参詣道で結ばれ、この三霊場を取り巻く一帯が、ユネスコの世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」*1として2004年7月に登録された。紀伊半島南部一帯を指す「熊野」の語源は「こもりく...

熊野那智大社 ( 和歌山県 田辺市 )

熊野那智大社は、熊野速玉大社から南西に約22km、JR紀伊本線那智駅から北西に約8km、那智山の中腹、標高500mの地点にある。熊野速玉大社・熊野本宮大社とともに熊野三山の一社に数えられる当社は、463段の石段を登った先の社殿6棟に、熊野夫須美大神(イザナミノミコト)を主祭神として合計十三所の神々が祀られている。 那智の名が文献に...

青岸渡寺 ( 和歌山県 那智勝浦町 )

青岸渡寺はJR紀伊本線那智駅から北西に約9km、那智山の中腹に熊野那智大社と並ぶ天台宗の寺院であり、西国三十三所第一番の札所である。ユネスコの世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」*1として2004年7月に登録された。 仁徳天皇のころ、インドから熊野に流れついた裸形上人が、那智の滝壷から見つけた観音像を安置して草堂を開いたのがそ...

那智の瀧(飛瀧神社) ( 和歌山県 那智勝浦町 )

那智山中には4本の渓流があり、その渓流に多くの滝がかかっている。一ノ滝・二ノ滝・三ノ滝・曽以ノ滝(文覚の滝)・陰陽ノ滝・松尾ノ滝など合計48本あり、一般的に那智滝と呼ばれるのはその中でも最も高さのある一ノ滝である。一ノ滝の滝口は3本に分かれているが、石英粗面岩の一枚岩壁の上を1本になって落下している。瀑下には飛瀧神社があ...

那智の扇祭り ( 和歌山県 那智勝浦町 )

古来人々は「水」を万物生成の根源として尊び、熊野那智大社も那智の滝を神として祀るために造営された。熊野那智大社の例大祭である那智の扇祭りは神霊を振い起し、万物の生成発展を祈る神事である。正式には扇会式法会(おうぎえしきほうえ)*1と称する。毎年7月14日に斎行される。 7月9日、那智滝の注連縄張り替え行事があり、11日に...

紀州東照宮 ( 和歌山県 和歌山市 )

紀州東照宮はJR紀伊本線紀三井寺駅より西へ約2km、和歌の浦の北部、天神山の林の中にある。祭神は徳川家康とその10男で紀州徳川家初代藩主の徳川頼宣である。1621(元和7)年に頼宣が家康を祭るために建てたもので、関西日光とも呼ばれ、「権現さん」の名でも親しまれている。参道両側には石灯篭が並び、侍坂と呼ぶ108段の急な石段を登り楼門...

紀三井寺 ( 和歌山県 和歌山市 )

紀三井寺は紀勢本線紀三井寺駅の南方約600m、名草山の中腹にある。正式名称は紀三井山金剛宝寺護国院(きみいさんこんごうほうじごこくいん)という。通称紀三井寺と呼ばれるのは、寺の周囲に吉祥水・楊柳水・清浄水の3つの井戸があるので三井寺の名が生まれ、近江の三井寺と区別するため紀の字をつけたとされる。 開基は770(宝亀元)年...

日前神宮・國懸神宮 ( 和歌山県 和歌山市 )

JR和歌山駅から南東へ約1.5km、和歌山電鐵貴志川線日前宮駅の北100mにある。同一の境内に日前神宮・國懸神宮の2つの神社がある二社一体の大社で、総称して日前宮(にちぜんぐう)あるいは名草宮とも呼ばれる。御神体は日像鏡(ひがたのかがみ)と日矛鏡(ひぼこのかがみ)で、天孫降臨の際、三種の神器とともにそえられ、神武天皇東征の後、...

和歌浦天満宮 ( 和歌山県 和歌山市 )

和歌浦天満宮はJR紀勢本線紀三井寺駅から西へ約2.5km、紀州東照宮の西隣、標高約93mの天神山の中腹にある。学問の神様・菅原道真を祀り、和歌浦一円の氏神としても尊崇されている。 菅原道真が大宰府に左遷されるときに和歌浦に船を停泊させたと言われ、康保年間(964~968年)に参議橘直幹が大宰府からの帰途にこの地に立ち寄り社殿を建...

鞆淵八幡神社 ( 和歌山県 紀の川市 )

JR和歌山線笠田駅から南へ約13km、真国川(鞆淵川)北岸の幽邃の地にある。御祭神は応神天皇・仲哀天皇・比売大神。創建は定かでないが、平安時代の1008(寛弘5)年には、すでに京都の石清水八幡宮の領地であり、鞆淵荘16ヶ村の産土神でもあった。平安時代後期に制作された現存する日本最古のもので国宝に指定されている神輿(しんよ)は、鎌...

一ノ宮倭文神社 ( 鳥取県 湯梨浜町 )

一ノ宮倭文(しとり)神社は湯梨浜町の東郷湖の東岸、御冠山(みかんむりやま)に鎮座する神社であり、JR山陰本線・松崎駅から車で10分に位置している。倭文(しとり)は「しつおり(倭文織)」という古代の織物の一種のことで、社伝によれば、この織物の産地であったこの地方にちなんで機織りの神である建葉槌命(たけはづちのみこと)を祀...

写真提供:鳥取県

しゃんしゃん祭 ( 鳥取県 鳥取市 )

鳥取しゃんしゃん祭は、踊り手が傘を持って舞い歩く「しゃんしゃん傘踊り」を中心とするもので、8月のお盆に鳥取市の中心街で開催される。全国でお祭り時に住民が踊るのは盆踊りに代表される「手踊り」が基本で、「笠踊り」は山形の花笠、佐渡のおけさ笠など少数派である。まして柄の付いた傘を操る「傘踊り」はこのしゃんしゃん祭以外*には...

写真提供:鳥取県

大神山神社 ( 鳥取県 大山町 )

大神山神社は大国主命*を祀っており、本社は鳥取県米子市尾高、米子市街地から東に6kmほどの地にある。奥宮は鳥取県西伯郡大山町、伯耆大山の北西斜面の大山寺境内から奥宮参道を700m上がった標高900mの山麓にある。 大山は奈良時代に編纂された出雲国風土記には大神岳(おおかみのたけ)と記されているように古くから山岳信仰の対象で、...

写真提供:津和野町観光協会

津和野弥栄神社の鷺舞 ( 島根県 津和野町 )

大橋のすぐ西にある弥栄(やさか)神社の例祭の祇園祭に奉納される古典芸能神事。京都八坂神社の祇園祭の鷺舞が1542(天文11)年に吉見正頼によって、山口を経てこの地に移されたものである。一時、坂崎出羽守の時代に中断したが、1644(正保元)年に復活し、それ以来、古式そのままを今日に伝えている。一方、京都では途絶してしまい、近年...

写真提供:物部神社

物部神社 ( 島根県 大田市 )

JR大田市駅から南へおよそ5km。平安時代の法令集「延喜式」に記載のある式内社で、古来より文武両道の神・鎮魂の神・勝運の神と知られ、石見国一の宮として崇敬されてきた。古代の大氏族物部(もののべ)氏*がこの地方を開拓の折、祖神を祭ったのが起こりと伝えられ、御祭神の宇摩志麻遅命(うましまじのみこと)は、古くの大豪族で大和朝廷...

写真提供:大田市観光協会

大森の町並み ( 島根県 大田市 )

大森町は大田市域の南西の山峡にある。石見銀山が徳川幕府の天領となって以降、その繁栄により銀山柵内(さくのうち)の北側にあたる大森地区の建設へと発展し、支配の中心地も銀山地区から大森地区へと移っていった。奉行所が置かれ、石見銀山の行政と商業の中心地として町が整備された。 山間の狭い谷間に作られた町は、身分に関係なく...

写真提供:しまね観光ナビ

熊野大社 ( 島根県 松江市 )

JR松江駅から南へ約10km、意宇(いう)川の左岸、山を背にして社殿が立つ。『出雲國風土記』733(天平5)年に熊野大社、『延喜式神名帳』927(延長5)年に熊野坐神社とあり、日本火出初神社(ひのもとひでぞめのやしろ)とも称され、古来、杵築大社(出雲大社)と並んで出雲の國の大社と遇された。 朝廷の尊崇が極めて篤く、851(仁壽元...

写真提供:西村愛

美保神社 ( 島根県 松江市 )

島根半島の東、美保関港を目の前にする山麓にある。創建は未詳だが、「出雲国風土記」(733(天平5)年)に記載のある古社。事代主神(ことしろぬしのかみ)の総本宮で、母神である三穂津姫命(みほつひめのみこと)をともに祀る。事代主神(ことしろぬしのかみ)は大国主命の第一子といい、えびす様の名で知られ、漁業及び海上安全の神とし...

写真提供:松江市

ホーランエンヤ ( 島根県 松江市 )

松江市内を流れる大橋川などを舞台にして10年ごとに行われる、松江城山公園内にある「城山稲荷神社」の式年神幸祭。 ホーランエンヤは「松江城山稲荷神社式年神幸祭」の通称で、神事で使われる櫂伝馬船(かいでんません)が櫂を漕ぐ時の掛け声から名づけられたとも、また「豊来栄弥」から生じたことばとも言われている。 1648(慶安元...

写真提供:玉造温泉旅館協同組合

玉造温泉 ( 島根県 松江市 )

JR山陰本線玉造温泉駅から車で約5分、宍道湖畔から2km弱の距離にある温泉街。低い丘陵の間を北流する玉湯川に沿って、旅館、土産物屋、足湯などが1kmほど並ぶ。 温泉の歴史は古く、今から約1,300年前、奈良時代に記された『出雲国風土記』に、「ひとたび濯(すす)げば すなわち形容端正(かたちきらきら)しく、再び沐(ゆあみ)すれ...

写真提供:宗教法人佐太神社

佐太神社 ( 島根県 松江市 )

地誌『出雲国風土記』に「佐太大神社(さだおおかみのやしろ)」と記載され、出雲国二ノ宮として、また出雲国三大社として讃えられてきた神社である。大社造りの本殿3殿並立の形は平安時代の末頃に遡るとされ、現在の本殿は文化4年に建て替えられたもの。正中殿の規模は正面・側面ともに約5.5mで、大社造りの中でも出雲大社に次ぎ、国宝の神...

写真提供:しまね観光ナビ

出雲大社 ( 島根県 出雲市 )

出雲平野の西北端、島根半島の脊稜山地を背にする地にある。 創建は、『古事記』や『日本書紀』によると、神代、天孫降臨に際し、大国主大神が国土を譲られたのを喜ばれた天照大神が、大国主大神のために広大な宮殿「天日隅宮(あめのひすみのみや)」を建てたのに始まるという。この折、祭祀を司ったのが天照大神の第2子天穂日命(あめのほ...

写真提供:西村愛

日御碕神社 ( 島根県 出雲市 )

島根半島の西部、小島・岩礁が散在し変化に富んだ海岸線が特徴的で、稲佐浜から日御碕へつづく日御碕海岸*にあり、傾斜地を利用して権現造の社殿が立つ。朱塗の楼門をくぐると、正面に下の宮と呼ばれる日沉宮(ひしずみのみや)、右手上に上の宮と呼ばれる神の宮が鎮座するが、古く下の宮は海岸の「清江の浜」の経島(ふみしま)に、上の宮...

写真提供:しまね観光ナビ

鰐淵寺 ( 島根県 出雲市 )

一畑電鉄雲州平田駅から西へ約7km、島根半島西側の北山山中にある。 594(推古2)年創建の天台宗の名刹。平安時代末期に修験道の霊地として全国に知られ、多数の堂塔を擁した。14世紀にはそれまで北院・南院に分かれていた寺内が和合・統一し、根本堂が創建された。 また、出雲大社の祭事において鰐淵寺僧が大般若経転読(だいはんにゃ...

写真提供:しまね観光ナビ

出雲大社大祭礼 ( 島根県 出雲市 )

「山陰無双之節会、國中第一之神事ナリ」と称えられるほど盛大な祭事であった「三月会(旧暦3月1日~3日間)」を引き継ぎ、出雲大社が官幣大社に定められたのを記念して、1886(明治19)年から開催されるようになったもので、5月13日を前夜祭とし、14日から16日の3日間に渡る儀式は大祭礼と呼ばれている。 14日は「勅祭日」と呼ばれ、天皇...

写真提供:島根県立古代出雲歴史博物館

島根県立古代出雲歴史博物館 ( 島根県 出雲市 )

一畑電車の出雲大社前駅から徒歩7分、出雲大社のすぐ東隣に位置する。 2007(平成19)年3月に開館。1984(昭和59)年、荒神谷遺跡(こうじんだにいせき)*から358本の銅剣が、その後続けて銅矛16本、銅鐸6個が発見され、文化財の保存・展示・活用の方法が模索される中、「島根県古代文化活用委員会」の設置から18年をかけ、博物館建設が...

写真提供:しまね観光ナビ

神門通り ( 島根県 出雲市 )

出雲大社への参道の入口として1914(大正3)年に整備された宇迦橋(うがばし)の一の鳥居から、出雲大社の参道入口前にある広場の勢溜(せいだまり)まで続く、700mの表参道。2013(平成25)年、電線地中化が行われ、石畳に整備された*。出雲大社に向かって緩やかな上りの勾配のある坂の両脇に、出雲の名物「出雲そば」や出雲発祥の「ぜんざ...

写真提供:西村愛

玉若酢命神社 ( 島根県 隠岐の島町 )

本土と島後島(隠岐の島町)の玄関口である西郷港から車で5分のところにある。 隠岐の総社として創建された延喜式神名帳に記載の古社。社伝によると景行天皇が皇子を各国に分離した際に隠岐に遣わされた大酢別命の御子が玉若酢命だと伝えられている。宮司を務める億岐家は「隠岐国造」 の家系で、億岐家に保管されている隠岐国駅鈴*と隠...

写真提供:水若酢神社

水若酢神社 ( 島根県 隠岐の島町 )

本土と島後島(隠岐の島町)の玄関口である西郷港から北西へ13km、車で25分の五箇地区にある。 延喜式神名帳に名神大社と記されている隠岐国一宮。祀られている水若酢命は、隠岐の国土開発と日本海鎮護をされた神様だと伝えられている。社伝によると創建は仁徳天皇(在位は5世紀前半ごろ)の時代と言われている。 1795(寛政7)年に再...

中山神社 ( 岡山県 津山市 )

JR津山駅から北へ約5kmにある、古くは『延喜式』、『今昔物語』などにもその名を記す美作国一ノ宮。主祭神の鏡作神(かがみつくりのかみ)は、三種の神器の一つ「八咫鏡」を造ったとされる。創建は707(慶雲4)年と伝えられ、もとの社殿は毛利・尼子氏の二度にわたる戦乱で焼失したが、1559(永禄2)年、尼子晴久が美作地方を平定した際に再...

牛窓オリーブ園 ( 岡山県 瀬戸内市 )

県南東部、瀬戸内市牛窓町にある日本オリーブ株式会社の自社農園。JR赤穂線邑久駅から南東へ約10km、瀬戸内海を一望できる高台にある。約2,000本のオリーブが10万m2の敷地に栽培されている大規模農園である。1942(昭和17)年に地元の資産家の服部和一郎(はっとり・わいちろう)が阿弥陀山(166.5m)の松林を開墾し、小豆島の友...

備中神楽 ( 岡山県 高梁市 / 岡山県 井原市 / 岡山県 矢掛町 / 岡山県 総社市 / 岡山県 倉敷市 )

約400年前から備中地方一円に伝承されている神楽。その起源は、荒神*を勧請し、その前で演じられる荒神神楽*にある。備中地方の荒神は土地をひらいた地神(産土神・うぶすながみ)としての性質が強く、凶作、疫病、災害などは荒神の祟りであると信じられており、荒神の鎮魂を願う神事として荒神神楽があった。旧来の荒神神楽は面をつけない...

写真提供:誕生寺

誕生寺 ( 岡山県 久米南町 )

JR津山線誕生寺駅の北西700m、法然の生家漆間家の屋敷跡に建つ浄土宗の特別寺院で、山号を栃社(とちこそ)山という。1193(建久4)年、法力坊蓮生(ほうりきぼうれんせい)*が創建した。法然の父、漆間時国(うるま・ときくに)は久米の押領使(おうりょうし)*で、法然が9歳のとき、預所(あずかりどころ)*の明石定明(あかし・さだ...

写真提供:吉備中央町

加茂大祭 ( 岡山県 吉備中央町 )

岡山自動車道賀陽ICから北東へ11kmにある加茂総社宮は、宇甘川のほとりに鎮座する。境内には樹齢500~600年のスギ、ヒノキ、イチョウの巨木がそびえ、歴史を感じさせる神社である。本殿は江戸時代中期のものといわれ、大祭のとき、神輿を安置する長床を左右に配している。 毎年10月第3日曜日に行われる大祭は、旧加茂川町(現、吉備中央町...

写真提供:吉備津神社

吉備津神社 ( 岡山県 岡山市 )

岡山市西部、吉備の中山*(標高175m)の西麓に鎮座する。当地を治めたとされる大吉備津彦命(おおきびつひこのみこと)*を主祭神とし、その一族の神々を祀っている。創建時期は不詳だが、927(延長5)年に撰進された延喜式神名帳では、すでに名神大社に列せられていた古社で、吉備国総鎮守として崇敬されてきた。7世紀後半頃、吉備国の三国...

写真提供:岡山後楽園

後楽園 ( 岡山県 岡山市 )

旭川をはさんで岡山城の対岸にあり、水戸の偕楽園、金沢の兼六園とともに日本の名園の一つとされる。岡山藩主池田綱政が家臣の津田永忠に命じて1687(貞享4)年に着工、1700(元禄13)年に一応の完成をみた。操山(みさおやま)をはじめとする東側の山を借景とした回遊式の明るく優美な庭園で、広い芝生や池、曲水、築山などが配されている。...

会陽(裸祭り) ( 岡山県 岡山市 )

JR赤穂線西大寺駅から徒歩10分、吉井川河畔にある西大寺観音院は、751(天保勝宝3)年に周防国玖珂庄(現、山口県岩国市玖珂町)に住む藤原皆足姫(ふじわらみなたるひめ)が、金岡郷(現、西大寺金岡)に小堂を建て観音像を安置したのが始まりと伝えられる。 会陽は、2月の第3土曜日22時に、西大寺観音院の本堂の御福窓から投下される2本...

写真提供:備前國一宮 吉備津彦神社

吉備津彦神社 ( 岡山県 岡山市 )

JR吉備線(桃太郎線)備前一宮駅からすぐ、岡山市西部、吉備の中山*(標高175m)の北東麓に鎮座する。祭神は当地を治めたとされる大吉備津彦命(おおきびつひこのみこと)*。 中世以後は、戦国大名の赤松氏や宇喜多氏からも尊ばれ、江戸時代になると岡山藩主池田氏の援助で社殿が再建・整備され、1697(元禄10)年には三間社流造・檜皮...

ままかり寿司 ( 岡山県 岡山市 )

「ままかり」とは、サッパという体長10~15cmほどのニシン科の魚を2枚におろして酢漬けにしたもので、「(自分の家のご飯を食べつくし)隣家にご飯(ママ)を借りに行くほどおいしい」ことに由来する。「ままかりずし」は、「ままかり」を握りずしにした岡山県の郷土料理で、昔から家庭の味としてつくられてきた。地元では酢漬けにする前の鮮...

壬生の花田植 ( 広島県 北広島町 )

田の神を祭って稲作の平穏と豊穣を願うと同時に、田植え作業を楽しくしようと生まれた行事で、美しく飾り立てた牛で代掻きを行い、華やかな囃子に合わせて田植えを行う。毎年6月第1日曜日に、北広島町役場から東に1.5kmほどの田を会場に開催される。広島市街からは北に約50km。 中国地方一帯では、古くは中世から、田植唄を歌いながら大勢...

嚴島神社 ( 広島県 廿日市市 )

嚴島神社は原始林の深い緑を背後にし、入江の海のなかに木造建物が建ち並ぶ日本でも珍しい神社。広島市の中心部から直線距離で約15km南西に位置する厳島に鎮座する。厳島には、宮島口桟橋からフェリーでわたるのが一般的だが、広島市街から高速船も就航している。 厳島は瀬戸内海に浮かぶ島々のなかでも標高約530mとひときわ高い弥山を擁...

宮島の管絃祭 ( 広島県 廿日市市 )

嚴島神社の神様を慰めるための海上渡御の祭り。船を使い夜間に行われるため、夜半の満潮時に潮のよく満ちる日が古くからきめられ、毎年旧暦6月17日に行われる。御座船は和船3艘を並べて1艘に船組みし、その上で管絃が奏される。阿賀(呉市)と江波(広島市)の人々が漕ぐ漕ぎ船に引かれ、対岸の地御前神社に向かう。地御前神社の神事、管絃の...

赤間神宮 ( 山口県 下関市 )

JR山陽本線下関駅から海岸沿いに北東へ約3km、関門海峡大橋の手前にある。壇ノ浦の戦い*に敗れ、二位ノ尼に抱かれ8歳で入水した安徳天皇を祀る神社。安徳天皇*はこの地にあった阿弥陀寺境内に埋葬され、1191( 建久2)年には、朝廷の命によって御陵上に御影堂を建立し勅願寺とした。この阿弥陀寺が、明治政府による神仏分離政策によって赤...

住吉神社 ( 山口県 下関市 )

JR山陽新幹線・山陽本線新下関駅から南東へ約1.5kmのところにある。伝承では、神功皇后が朝鮮出兵の帰途に神託により、現在地に「荒魂(あらみたま)」を祀ったのが始まりとされ、同様の神意で大阪の住吉大社も祀られたと伝えられている。また、同社は、927(延長5)年に成立した法制書の「延喜式神名帳」では「住吉(に)坐(す)荒御魂神社...

防府天満宮 ( 山口県 防府市 )

JR山陽本線防府駅から北へ1.5kmほどのところにある。同天満宮の縁起では、菅原道真*1が筑紫大宰府への左遷の途中、周防国司で同族の土師氏*2のところに立ち寄ったという因縁を伝え、903(延喜3)年、道真が志半ばで大宰府において亡くなったことを知った国司土師信貞が904(延喜4)年に創建*3したとされていることから、日本最古の天満宮...

長府の町並み ( 山口県 下関市 )

長府の歴史は古く、日本書紀など記紀の神代の巻に、仲哀天皇が神功皇后とともに「熊襲」制圧の際、仮宮として穴門(長門)豊浦宮(とよらのみや)*1を置いた地として記されている。さらに7世紀の中ごろ、長門国の国府がこの地に設置され長府と称されるようになった。国府のあった場所は不詳ではあるが、現在の忌宮神社*2付近ではないかとさ...

御神幸祭裸坊祭 ( 山口県 防府市 )

御神幸祭は防府天満宮の大祭。903年(延喜3)年、菅原道真*が左遷された太宰府の地で没してから、約100年後の1004(寛弘元)年に、一条天皇より菅原道真に深い所縁のある当天満宮に勅使*が遣わされ、「無実」を知らせ、御霊を慰める神祭事である勅使降祭が斎行されたのが始まりとされる。 御神幸祭は9月上旬の大・小行司お籤上げ神事に...

先帝祭 ( 山口県 下関市 )

赤間神宮のもっとも重要な神事と祭事。安徳天皇の命日、旧暦の3月24日に平家生き残りの官女が、安徳天皇の陵に詣でたのが始まりといわれ、江戸時代*には、海の要衝として栄えた下関の遊女たちがそれを引き継ぎ参拝したことから、現在の祭りのクライマックスとなる上臈行列につながったという。現在は、毎年5月2日から3日間、「しものせき海...

松下村塾 ( 山口県 萩市 )

松下村塾は、JR山陰本線東萩駅から南東へ約1.4kmの道のりの松陰神社境内の中央にある。吉田松陰(よしだしょういん)*1の父の弟である玉木文之進が、この地より約600m東にある自宅に私塾を開いたのが起こりで、松陰が幕末・明治維新の人材を育てたところとして名高い。 松陰がこの塾を継いだのは、実家杉家において幽囚の身であった1857...

秋吉台山焼き ( 山口県 美祢市 )

毎年2月第3日曜日に開催*される。古くから農家が共同の採草地から良質の草を得るための農林事業として行われてきた。この山焼きの起こりは不詳だが、農業神の三宝荒神の祭事にも関係していたと言われ、かつては採草の入会権を有する集落ごとに火入れ*が行われていたという。現在は、景観保全と自然保護を目的としつつ、合わせて観光行事と...

写真提供:山口市ふるさとまつり実行委員会

山口七夕ちょうちんまつり ( 山口県 山口市 )

毎年8月6日、7日の2日間にわたり開催される。開催場所はJR山口駅から駅前通りを約150m、山口地方裁判所前から一の坂川を渡った早間田交差点付近までの約500mとそれに直交する中心商店街700mと一の坂川交通交流広場がメイン会場である。その沿道や広場一杯に長竹竿一本に40個の小さな赤い提灯が付けられた「ちょうちん笹飾り」が所狭しと並...

関門トンネル ( 山口県 下関市 / 福岡県 北九州市 )

関門海峡をくぐるトンネルは、玄界灘側の鉄道トンネル、瀬戸内海側の新幹線用の新関門トンネル、その間の瀬戸内海寄りにある国道トンネルの3本がある。 鉄道トンネルは世界で最初の海底トンネル*1で、日本においてはじめて圧気シールド工法*2を本格的に採用した海底掘削トンネルである。1936(昭和11)に着工し、下り線が1942(昭和17)...

轟九十九滝 ( 徳島県 海陽町 )

JR牟岐線・阿佐海岸鉄道 阿波海南駅からおよそ1時間かけて轟神社まで行く町営バスがある。轟九十九滝とは海部川上流の王余魚谷川(かれいたにがわ)の渓谷にかかる大小無数の滝の総称。本滝の轟の滝、別称王余魚(かれい)滝*は落差約58m、さらに本滝の上流の間には二重ノ滝、横見ノ滝などが連続し、最上部の鍋割の滝まで約1,500m、遊歩道が...

箸蔵寺 ( 徳島県 三好市 )

JR土讃線阿波池田駅から北東4kmほどに箸蔵寺がある。吉野川北岸にそびえる箸蔵山(約720m)の南斜面、中腹から山頂付近を占める広大な寺域である。 高野山金剛峰寺の『由来略記』によれば、828(天長5)年、当山で修行中の空海が金毘羅神からの託宣*を受けて七堂伽藍を建立したと伝え、俗に金刀比羅奥ノ院ともいう。慶長年間(1596~1615...

剣山 ( 徳島県 三好市 / 徳島県 那賀町 / 徳島県 美馬市 )

徳島県西部に位置し、四国の屋根といわれる剣山地の主峰。標高1,955mは四国では石鎚山(いしづちさん)に次ぐ高峰であり、西日本で2番目に高い山である。古くから山岳信仰の山として昭和初期まで女人禁制が堅守されていた。名前の由来*は壇ノ浦の戦に敗れた平家の落武者が、祖谷にのがれる際、安徳天皇の剣を隠したことによるという。山名に...

阿波おどり ( 徳島県 徳島市 )

「踊る阿呆に見る阿呆・・・」で、全国的に知られる阿波おどり。県内では、8月9日に開催される鳴門市阿波おどりを皮切りに、各地で阿波おどりが開催されるが、最もにぎわいを見せるのが、徳島市の阿波おどりである。踊り手約10万人・人出約130万人にも達するという、四国最大の夏祭りである。 阿波おどりの起源は、1586(天正14)年、蜂須賀...

大麻比古神社 ( 徳島県 鳴門市 )

JR高徳線板東駅から徒歩約20分。札所1番の北1.5kmにあり、地元の人びとには”おおあささん”の名で親しまれている阿波一ノ宮である。 『延喜式』式内社であり、かつては淡路国と阿波国の総鎮守として信仰を集めた。祭神は大麻比古大神と猿田彦大神。大麻比古大神は、天照大神の岩戸隠れのとき、サカキの木に玉・鏡・麻をかけて大玉串をつく...

香川の讃岐うどん ( 香川県 (全県) )

香川県といえば何をさておき「讃岐うどん」と言われるほど有名。コシと言われる麺のシコシコ・モチモチした食感が最大の特徴で、この麺の食感という共通の価値観を除けば、メニューはバリエーションに富み、食べ方の自由度も高い。また、スープやたれのことを「つゆ」と呼ばず、分量や濃淡を問わず「だし」と呼び、ベースにイリコ(煮干し)...

写真提供:観音寺市観光協会

琴弾公園 ( 香川県 観音寺市 )

県西部、観音寺市を代表する観光地。標高約59mの琴弾山を中心に、白砂青松が2kmほど続く有明浜に面し、約38.6haの広さを誇る。園内には琴弾八幡宮、四国霊場第68・69番札所の観音寺・神恵院、室町後期の連歌師で俳諧の祖、山崎宗鑑の旧居一夜庵*などの名所旧跡が点在している。琴弾山にはハイキング道やドライブウェイがつけられ、山頂の展望...

さぬき豊浜ちょうさ祭 ( 香川県 観音寺市 )

観音寺市豊浜町*で10月の第2日曜日を含む金・土・日の3日間に行われる祭礼。五穀豊穣と海上安全、豊漁を祈り、平穏を神に感謝する神事で、地元住民が中心となって伝統をよく受け継いでいる。各地区が誇る23台の「ちょうさ」が御輿のお供として太鼓を鳴らしながら町内を練り歩く。ちょうさとは内部に太鼓が積み込まれた山車(太鼓台)の一種...

塩飽勤番所跡 ( 香川県 丸亀市 )

塩飽勤番所跡は、本島港(泊港)から県道沿いを北へ徒歩10分ほどの所にある。 塩飽諸島は古来、秀吉、家康の朱印状により、人名(にんみょう)と呼ばれる650人の船方衆が治めてきた。人名の代表者は名字帯刀を許された4人の年寄で、1年交代で自宅を役所として朱印状を保管し、政務を執ってきた。1798(寛政10)年、本島に勤番所が設置され...

塩飽本島町笠島の町並み ( 香川県 丸亀市 )

塩飽諸島*付近は、鳴門海峡と豊後水道からの潮流が交わる良好な漁場であり、瀬戸内の海上交通の要衝でもあった。島民は潮流を読むことにたけ、操船や造船を得意とし、中世ごろには塩飽水軍として活躍した。 笠島集落は、丸亀市本島*の北東端にある小さな港町で、北面に天然の良港が開け、三方は丘陵に囲まれている。笠島はまたの名を城...

写真提供:金刀比羅宮

金刀比羅宮 ( 香川県 琴平町 )

古くから「さぬきのこんぴらさん」として親しまれてきた金刀比羅宮は、仲多度郡琴平町の象頭山中腹に鎮座する、全国の金刀比羅神社の総本宮である。参道の長い石段は、本宮まで785段、奥社まで合計すると1,368段にも及ぶ。神域の入口である大門(おおもん)までは石段の両側に土産物店が軒を連ねる。広い境内には本宮のほか書院、旭社、四脚...

写真提供:金刀比羅宮

金刀比羅宮大祭 ( 香川県 琴平町 )

例大祭は毎年秋に行われる、金刀比羅宮でもっとも重要な祭である。その期間は8月31日の口明神事から、10月15日の焼払神事まで46日間にわたるが、主要な祭典は10月9日〜11日の3日間に行われる。なかでも10月10日の21時から行われる御神幸(おみゆき)の神事は、山上の神様が神輿で麓の門前町に降臨するもので、琴平では古くから「おさがり」、...

旧金毘羅大芝居(金丸座)で上演される歌舞伎 ( 香川県 琴平町 )

「四国こんぴら歌舞伎大芝居」は、1835(天保6)年に建てられた現存する日本最古の芝居小屋である「旧金毘羅大芝居」(金丸座)で、年1回行われる歌舞伎公演。国の重要文化財に指定された舞台を活用した全国でも初めての試みで、1985(昭和60)年の初公演以来、毎年1回行われるようになり、現在では讃岐路に春を告げる風物詩となっている。開...

琴平門前町 ( 香川県 琴平町 )

「こんぴらさん」といえば、石段の両側にびっしりと土産店が建ち並ぶ表参道のようすが目に浮かぶ。現在の琴平門前町は、表参道とそれに続く新町商店街、参道口で表参道と交わる神明町通り、JR琴平駅から神明町までの通りがそのおおよその範囲である。神明町通りは1889(明治22)年に讃岐鉄道(現JR土讃線)の開通に合わせてできた新道で、旅...

男木島の町並み ( 香川県 高松市 )

男木島は高松港の北方約10km、フェリーで約40分のところにある。周囲約5km、面積1.37km2、海に浮かぶ独立峰のような島で、島の最高地点は標高213mのコミ山。島の北端にある男木島灯台は、灯台守を主人公とした映画「喜びも悲しみも幾歳月」*のロケ地として有名である。古くから漁業の島として知られ、現在もサワラやタコなどを漁...

寒霞渓 ( 香川県 小豆島町 )

瀬戸内海国立公園を代表する景勝地の一つ。東西7km、南北4kmの渓谷に、約1300万年前の火山活動により堆積した安山岩や疑灰角礫岩などが、度重なる地殻変動と侵食により、断崖や奇岩群を形成している。日本書紀にもその記述があり、元々は鉤懸山(かぎかけやま)、神懸山(かみかけやま)などと呼ばれていたが、1878年(明治11)年に儒学者の...

小豆島のオリーブ ( 香川県 小豆島町 )

三都半島の東、内海湾に面した小豆島町西村地区は日本で最初にオリーブ*が栽培された場所である。1908(明治41)年 、当時の農商務省の委託により三重・香川・鹿児島の3県で試験栽培を開始したところ、小豆島のオリーブだけが結実した。現在、栽培試験地一帯は「小豆島オリーブ公園」になっており、約2,000本のオリーブの木や約120種類のハ...

和霊神社・和霊大祭 ( 愛媛県 宇和島市 )

JR宇和島駅の北にあり、大鳥居*と夏祭りで名高い社。俗に「和霊さま」と呼ばれ、漁業を中心に広く産業の神として、地元の人々はもとより、九州・中国地方にまで知られている。祭神の山家清兵衛公頼(やんべせいべえきんより)は、伊達秀宗の家臣で宇和島藩総奉行として藩政改革に尽くしたが、1620(元和6)年政敵の陰謀で殺害された。その後、...

うわじま牛鬼まつり ( 愛媛県 宇和島市 )

うわじま牛鬼まつりは、毎年7月下旬に行われる四国有数の夏まつりの一つで、祭りは3日間におよび、何体もの牛鬼*が市内を練り歩く迫力のパレードや、伝統の宇和島おどり、夜空と宇和海をも彩る花火大会など、熱気あふれるイベントで盛り上がる。 牛鬼パレードでは、数十人の若者に担ぎあげられた牛鬼が、子どもたちが吹き鳴らす「ブーヤ...

宇和島闘牛 ( 愛媛県 宇和島市 )

宇和島近辺の村々で行われてきた闘牛は、起源は定かではないが、土俵を設け本格的に行われるようになったのは約170年前からといわれる。最も盛んだったのは大正末期から昭和初期で、農閑期やお祭りでは盛大に開催されていた。 現在では、宇和島市営闘牛場*において、1月2日、5月3日、8月14日、10月第4日曜日の年4回、定期闘牛大会が開か...

宇和津彦神社秋祭 ( 愛媛県 宇和島市 )

宇和津彦神社は景行天皇の一子、宇和津彦命を祭る古社で、792(延暦11)年、土佐国高賀茂社から味鉏高彦根命を移し、1648(正保5・慶安元)年には社殿を修営、大己貴命(おおなむちのみこと)を併祀(はいし)した。藩政時代には伊達氏の崇敬が厚かった。毎年10月29日に行われる秋祭では、裏町一丁目の八ツ鹿(やつしか)保存会、大工町の猿...

遊子水荷浦の段畑 ( 愛媛県 宇和島市 )

「耕して天に至る」という言葉がぴったりの段々畑の集積。住民が石を積み、造成した幅1m、高さ1.5m前後の狭くて細長い畑が、海岸の集落近くから山頂までに続いている壮大な景観。宇和海沿岸部には稲作に適した土地が少なかったことから、人々は山の斜面を開墾し江戸時代の終わりころにはサツマイモの栽培が行われていたが、明治末から大正に...

太山寺 ( 愛媛県 松山市 )

太山寺は、四国霊場八十八ケ所第52番札所で、高浜港の東にそびえる経ケ森の中腹にある。 寺の縁起では587(用明2)年、豊後国臼杵(大分県)の真野(まの)長者が商いのために船で大阪に向かう途中、松山沖で海難に遭った際に、観音菩薩に祈って難を逃れられたことから、そのお礼として豊後の工匠を集めて木組みをした建材を松山まで運び...

写真提供:伊佐爾波神社

伊佐爾波神社 ( 愛媛県 松山市 )

伊佐爾波神社は、神功皇后・仲哀天皇が、道後温泉に御来湯の際の行宮跡に建てられたといわれ、延喜年間につくられた延喜式には既に記載が見られる古社で1000年以上前から信仰を集めていたことがうかがえる。一時期は湯月八幡宮とも、さらには道後八幡とも呼ばれていた。現在の社殿に建て替えたのは江戸時代の松山3代藩主、松平定長である。大...

写真提供:伊豫豆比古命神社

伊豫豆比古命神社(通称:椿神社) ( 愛媛県 松山市 )

伊豫豆比古命神社は御創建2000年以上の歴史があり、尊称・敬称も親しく椿神社・お椿さんとも慕われ、商売繁昌・縁起開運の神様として全国から崇敬を寄せられている。特に、旧暦の1月7・8・9日に齋行される椿まつりは、善男善女が参詣される大変賑やかなお祭りである。 椿さんの由来は、神社周辺が昔、海原であり津(海の意)の脇の神社、...

ロシア兵墓地 ( 愛媛県 松山市 )

日露戦争で捕虜となり、この地で亡くなったロシア兵の墓が、ロシア兵墓地である。日露戦争が始まった1904(明治37)年、松山市に全国初の収容所が設けられた。松山が捕虜収容所となった理由としては諸説あるが、港があり輸送に便利なこと、気候が温暖であること、港から街まで鉄道があったことなどが理由といわれている。捕虜収容所には、延...

新居浜太鼓祭り ( 愛媛県 新居浜市 )

一宮(いつく)神社をはじめ新居浜市内各神社の総合例祭ともいうべき祭り。太鼓台は1台重さ約3t、高さ5.5m、長さ12mという巨大な山車であり、金糸銀糸で飾られた50台以上の太鼓台が市内を練り歩くさまは豪華かつ勇壮で、男まつりの異名もあるほど。地域の伝承によれば、神輿に供奉する山車の一種で信仰を対象とした神輿渡御の際、その列に参...

伊曽乃神社 ( 愛媛県 西条市 )