検索結果

印刷する検索キーワード

資源「A」

大通公園 ( 北海道 札幌市 )

札幌駅から南に約800m、市の中心街に位置する。大通西1丁目から西12丁目までの長さ約1.5km、幅員約60mの公園。1869(明治2)年、札幌にいた開拓判官の島義勇(しまよしたけ)が札幌を2つに分け、北を官庁街、南を住宅・商店街とする計画を立てた。その後1909(明治42)年、長岡安平(ながおかやすへい)*の設計で、逍遥*地としての形態が整...

写真提供:モエレ沼公園

モエレ沼公園 ( 北海道 札幌市 )

ゴミ処理場の跡地を、イサム・ノグチ*の設計で札幌市の総合公園として造成・再生したもの。札幌駅から北東に約10km、面積約190万m2、1982(昭和57)年に工事着工し、イサム・ノグチの死後も工事を続け、23年かけて2005(平成17)年に完成している。 イサム・ノグチは「全体をひとつの彫刻作品とする」というコンセプトのもと...

写真提供:©HTB

さっぽろ雪まつり ( 北海道 札幌市 )

さっぽろ雪まつりは、2月上旬~中旬に開催される雪と氷をテーマにしたまつり。雪まつりの象徴である大雪像5基を中心として、中小雪像、ウインターアトラクションなどが展開される大通会場*、雪や氷のすべり台と全天候型ドームで様々な雪遊びが楽しめるつどーむ会場*、氷を楽しむ・触れるをテーマに、すすきののネオンに輝く60基の氷像を展...

写真提供:サッポロビール園

ビール園のビールとジンギスカン ( 北海道 札幌市 )

JR札幌駅の東約1.5km、札幌駅北口から路線バスで10分程度でサッポロビール園まで到達できる。 サッポロビール敷地内のビール博物館とサッポロビール園の各種レストランに加え、周辺の大型ショッピングセンターと野球の屋内練習所を含めて全体でサッポロガーデンパークと地元では称している。 ビール博物館は明治のレンガ建築で、前身は...

札幌ラーメン ( 北海道 札幌市 )

札幌ラーメンは第2次世界大戦後、満州からの引揚者人たちが、札幌の繁華街すすきのあたりに屋台を出し工夫されたのが始まりといわれている。中でも味噌ラーメンは札幌が発祥の地である。「味の三平」の大宮守人が考案した味噌のスープと、西山製麺の西山孝之が開発した多加水熟成麺により、1958(昭和33)年に「味噌ラーメン」が誕生したとい...

写真提供:トラピスト修道院

トラピスト修道院 ( 北海道 北斗市 )

北斗市当別丸山*の丘陵に映える赤煉瓦のゴシック式建物で、わが国では最初のトラピスト修道院*である。1896(明治29)年、フランス、オランダ、イタリア、カナダから訪れた総勢9人の修道士たちにより創設。正式名称は「厳律シトー会燈台の聖母トラピスト修道院」という。創立修道院長はフランスのブリックベック大修道院から着任したジェラ...

支笏湖 ( 北海道 千歳市 )

千歳市の西端にあるカルデラ*湖で、最深360mと田沢湖に次ぐ日本第2の深さ、面積は78.4km2と日本8位、透明度は17.5mで第4位(環境庁1993「湖沼調査報告書」)である。日本最北の不凍湖で、水中にプランクトンの発生が少なく透明度が高い。 約3万2千年前に始まった火山活動により形成されたカルデラ湖で、当時は丸型の湖だった...

写真提供:函館市教育委員会

五稜郭 ( 北海道 函館市 )

五稜郭は、函館山から約6km離れた函館市のほぼ中央にある。1857(安政4)年、蘭学者武田斐三郎*の設計により蝦夷地防備と近代兵器の発達に対処するため、8年の歳月をかけて竣工したわが国最初の洋式城郭で、塁形が五つ星の形をしているところから五稜郭と呼ばれているが、建設当時には亀田役所土塁とも言われていたという。 外堀の幅30m...

函館山山麓周辺の街並み ( 北海道 函館市 )

函館は、横浜・長崎とともに幕末最も早く開港し多くの外国人が生活していた。特に元町付近は海外との交流の場として開けた古い地区。函館山北東斜面の山の手にあり、現在でもハリストス正教会*をはじめ赤煉瓦や木造洋館*など、異国文化の影響を受けた明治の建築物が数多く残存し、風情ある町並みを見せている。 外国人墓地から旧ロシア...

函館山からの夜景 ( 北海道 函館市 )

函館山は函館市街地の最南端にあり、津軽海峡に突出している。海中から噴火した火山であり、標高334m、周囲約9km、別名臥牛(がぎゅう)山とも呼ばれている。函館山は海の中から生まれた山であり、周辺の陸地とトンボロ*という現象で函館山直下の陸地が作り出され陸繋島*となった。山頂からは市街と港を一望でき、両側がくびれた市街地と両...

写真提供:七飯大沼国際観光コンベンション協会

駒ヶ岳 ( 北海道 森町 / 北海道 鹿部町 / 北海道 七重町 )

北海道森町、鹿部町、七飯町にまたがる駒ヶ岳は、標高1,131mの成層火山*である。噴火により形成された鋭い山頂と美しい裾野の景観で、大沼公園を象徴する道内屈指の名山のひとつに挙げられる。 山頂部にある火口原は剣ヶ峰(けんがみね)、砂原岳(さわらだけ)、隅田盛(すみだもり)に囲まれ、眺める場所によってその山容は姿を変える...

写真提供:七飯大沼国際観光コンベンション協会

大沼 ( 北海道 七飯町 )

大沼公園駅周辺にある大沼・ 小沼・ 蓴菜沼は、駒ヶ岳の噴火によってできた堰止湖、及び陥没湖である。大沼はもっとも北東に位置する公園の中心的な湖で、湖水面積は5.31km2、周囲約24kmの大きさ。 大沼に隣接する小沼は湖水面積3.8km2、周囲約16km。蓴菜沼はその名の通り蓴菜が採れる湖で、湖水面積0.75km2

写真提供:ニセコ町

羊蹄山 ( 北海道 京極町 / 北海道 ニセコ町 / 北海道 俱知安町 / 北海道 真狩村 / 北海道 喜茂別町 )

渡島半島の基部にあたる後志火山群の一つで、円錐形の山容の成層火山*。その秀麗な姿が富士山に似ているところから別名「蝦夷富士」と呼ばれ親しまれており、最高点は1,898mで喜茂別町にある。頂上からは日本海と太平洋を遠望でき、眼下にニセコ連峰などの山々が望める。 後方羊蹄山(しりべしやま)とも呼ばれ、しりべしの語源は、アイヌ...

写真提供:中村稜太

雨竜沼湿原 ( 北海道 雨竜町 )

暑寒別連峰に囲まれた、標高850mの高原にあるスケールの大きな高層湿原*。東西約4km南北約2kmにわたる湿原には、大小100を超す池塘(ちとう)が点在し、その池塘には浮島*が浮遊して約150種類の湿原性植物がみられる。 雨竜町市街から道道432号線を西側に26km、車で45分のところに登山口の南暑寒荘がある。その後、徒歩で標高差300m、3....

写真提供:旭川市旭山動物園

旭川市旭山動物園 ( 北海道 旭川市 )

旭川駅の東側約11km、桜と紅葉で有名な旭山公園の丘陵に位置し、敷地面積約15.2万km2、飼育動物点数101種/639点(2023年10月現在)の動物園。 1967(昭和42)年に日本最北の動物園として開園し、物珍しさもあり人気となったが施設の老朽化とともに徐々に入園者が減少し閉園の危機もあった。しかし理想の動物園を作る夢を貫き、...

写真提供:環境省

十勝岳連峰 ( 北海道 美瑛町 / 北海道 上富良野町 / 北海道 富良野市 / 北海道 新得町 )

十勝岳連峰は、富良野盆地の東側に位置する。富良野岳からオプタテシケ山までの約30kmにわたり、火山性の山々が延々と連なる。最高峰の十勝岳を中心に起伏のある稜線が広がり、深く切れ込んだ谷や岸壁が連続している。 富良野側からの主な山は以下の通り。富良野岳(1,912m)、上ホロカメットク山(1,920m)、十勝岳(2,077m)、美瑛岳(2,052m)...

層雲峡 ( 北海道 上川町 )

大雪湖から上川町中心街に向かって流れる石狩川上流域に形成された延長20数kmに及ぶ大峡谷である。両岸には高さ約200mの溶結凝灰岩による柱状節理がみられる。この大峭壁には、雪渓からの流れが多くの滝となって落ち、周囲の原生林とともに雄々しい景観をみせている。なかでも代表的なのは、流星の滝と銀河の滝。流星の滝は落差90mあり、雄滝...

美瑛の丘の農村風景 ( 北海道 美瑛町 )

大雪山十勝岳連峰のすそ野に位置する、南方の富良野盆地と北側の上川盆地を分ける丘陵地帯の風景。十勝岳の噴火に伴い押し寄せた溶岩や、降り積もった火山灰により形成された傾斜地が小さな河川によって浸食されてできた地形で、美瑛川などの河川がつくる幅の広い谷床には水田が開けているのに対し、大きくうねる幾重にも連なった丘は馬鈴薯...

利尻山 ( 北海道 利尻富士町 )

利尻島は直径約19km、周囲約60kmのほぼ円形の島であり、島全体が利尻山で構成されているため、まさに海上に浮かぶ山。隣の礼文島が平坦であるのに対し、円錐形の美しい山からなる島と対照的である。 利尻山は海抜1,721mの火山であるが、活動が早く終わっているため火口跡などは明らかでない。夏期以外は完全に雪と氷の山で、まったく人を...

サロベツ原野 ( 北海道 豊富町 / 北海道 幌延町 )

サロベツ原野は、北海道北部の日本海側に位置する、東西約5~8km、南北約27km、面積67km2を誇り、その一部は日本最大といわれる高層湿原である。多種多様な湿原植物と水生植物の宝庫であり、湿原内の湖沼は渡り鳥の中継地であることから、2005(平成17)年にラムサール条約湿地として登録された。 サロベツ原野の観光拠点は、...

礼文島の高山植物群落 ( 北海道 礼文町 )

礼文島は、北海道の北端、稚内市の西方60kmにある最北の離島。レブンアツモリソウ、レブンウエスユキソウやレブンコザクラなど、この島にしか見ることのできない固有種の他、さまざまな高山植物が生育しており、「花の浮島」とも呼ばれている。南北に細長く標高200~300mほどの丘陵性の起伏の続く島のいたるところには、本州では2000m級の高...

写真提供:(一社)網走市観光協会

オホーツク海沿岸の流氷 ( 北海道 紋別市 / 北海道 網走市 )

流氷はオホーツク海沿岸の海一面を覆いつくす氷の塊で、紋別、網走、知床でみられる。海水が凍ってできる氷は「海氷(かいひょう)」といい、海氷として動く氷を「流氷」と呼ぶ。海水は真水に比べ凍りにくく、約-1.8℃で結氷する。 11月下旬アムール川河口付近で生まれた流氷*は、サハリン北方の海岸に凍りつき動かなくなり、もっと北の...

写真提供:きよさと観光協会

斜里岳 ( 北海道 斜里町 / 北海道 清里町 )

知床半島の付け根の清里町と斜里町の境界にあり、緩やかな円錐形の火山で標高1,547m。頂上からは国後島や阿寒の山々を望む。斜里の語源はアイヌ語の「サルン・ペッ」で葦原にある川の意。 登山道は北側の斜里コースと一般向きの西側の清里コースがある。裾野の広いピラミッド型が印象的。

写真提供:知床斜里町観光協会

知床五湖 ( 北海道 斜里町 )

知床山系の山裾に広がる原生林の中に点在する大小5つの火山性堰止湖。それぞれ一湖、二湖と番号で呼ばれ、一番大きいのが二湖、小さいのが五湖である。流入、流出する川はなく、五湖の水は湖底の岩を伝い、知床半島の断崖(五湖の断崖)にしみ出している。五湖全てを周る大ループと呼ばれる地上遊歩道は1周3kmで、コースタイムは約1時間30分...

知床半島の海岸 ( 北海道 斜里町 / 北海道 羅臼町 )

知床半島は北海道の東北端から北北東に突き出た半島で、長さ約65km、幅は基部で約25km。北側(ウトロ側)はオホーツク海に面し、南側(羅臼側)は根室海峡をはさんで国後島に相対している。知床半島はアイヌ語では「地の涯て」を意味する「シリエトク」と呼ばれている。海岸線は切り立った崖であり、ウトロ側はおよそ20~30mの海岸段丘となっ...

登別温泉 ( 北海道 登別市 )

登別駅の北8km、標高200mの原生林に囲まれた温泉。多種に及ぶ多彩な泉質と豊富な湯量で、北海道を代表する温泉地のひとつであり海外でも知名度が高い。温泉街の入り口に位置する道南バス登別温泉ターミナルから地獄谷の入口にかけて、旅館、みやげ物店、飲食店が多数並んで賑わいを見せている。また周囲には、大湯沼、四方嶺、倶多楽湖と探勝...

写真提供:洞爺湖町 経済部観光振興課

洞爺湖 ( 北海道 洞爺湖町 / 北海道 壮瞥町 )

北海道の南西部に位置する支笏洞爺国立公園のほぼ中心にあり、面積約70km2、約11万年前の巨大噴火によって形成されたカルデラ湖。カルデラ湖では日本で3番目に大きい円形の湖である。湖の中央部には溶岩円頂丘*の中島(大島、観音島、弁天島、饅頭島)が浮かび、いずれもミズナラ、イタヤカエデなどの広葉樹林で覆われており、中...

釧路湿原 ( 北海道 釧路市 / 北海道 標茶町 / 北海道 釧路町 / 北海道 鶴居村 )

屈斜路湖を水源とする釧路川の下流域に広がる低層湿原*1。釧路市など1市2町1村にまたがる総面積約200km2*2の日本最大の湿原である。1980(昭和55)年にラムサール条約登録湿地となり、1987(昭和62)年に28番目の国立公園に指定された。 湿原の成因としては、この地は約1万年前から6千年前までの間、気温の上昇に伴い海進(陸...

阿寒湖 ( 北海道 釧路市 )

JR根室本線釧路駅から北へ約65km、雄阿寒岳(標高1,370m)、雌阿寒岳(標高1,499m)などの山並みの懐に抱かれ横たわる、やや菱形をした湖。湖岸の出入りは複雑で、北方からイベシベツ川、西方から尻駒別川といった数多くの河川が流入し、東南から阿寒川となって流れ出る。湖にはオンネモシリ(大島)・ポンモシリ(小島)・ヤタイモシリ・チ...

釧路のタンチョウ ( 北海道 釧路市 / 北海道 鶴居村 )

丹頂鶴とよく言われているが、正式にはタンチョウ。国内では北海道東部の湿原を中心に分布しているが、越冬期はほとんどが釧路地域に集中している。全長140cm、翼開長240cmに達する日本最大級の鳥類。 江戸時代までは北海道の湿地にはよく見られたタンチョウ。明治時代に本州から開拓民が入ってきたことで湿地は農地へと変わり、また、乱...

写真提供:NPO法人霧多布湿原ナショナルトラスト

霧多布湿原 ( 北海道 浜中町 )

浜中町の榊町から琵琶瀬にかけての湿原*。霧多布泥炭形成植物群落は泥炭で形成*された高層湿原で、8.03km2(後に0.86km2を追加)が、1922(大正11)年に国の天然記念物に指定された。1993(平成5)年には、ラムサール条約登録湿地となった。湿原の総面積31.68km2は全国で5番目の大きさである。 約300...

写真提供:弟子屈町役場 観光商工課

摩周湖 ( 北海道 弟子屈町 )

釧網本線摩周駅から摩周湖*1第3展望台まで北へ道道52号線経由で約10km、同じく川湯温泉駅から第1展望台まで南東へ約10km。水の出入の見られぬ勾玉状の湖(長径約7km、短径約3km、面積19.6km2)で、湖心にカムイッシュと呼ばれる小島が浮かぶ。湖面標高は352m、最大深度は212mで、現在の透明度*2は20m前後とされる。周囲は150~350m...

屈斜路湖 ( 北海道 弟子屈町 )

東西約26km、南北約20kmの阿蘇をしのぐ屈斜路*大カルデラ*の北西部にある淡水の大火口原湖で、阿寒摩周国立公園中最大の湖である。摩周火山の堰き止めによって生じたものと考えられるが、周囲には湖岸段丘が発達し、3回に渡って湖面が低下し、湖盆が傾き動いたことが考えられる。 湖面標高121m、湖面積79.4km2、透明度は20m...

蕪島のウミネコ ( 青森県 八戸市 )

蕪島は八戸市の東、種差海岸の西側に隣接している。もとは離島であり吊り橋がかかっていたが、1943(昭和18)年に埋め立てられ、今は周囲約800m、高さ約17mの陸繋島*である。ウミネコ*の繁殖地として有名。毎年2月頃に3万羽から4万羽といわれるウミネコが飛来して巣を営み、4~5月に産卵、7月末に成長したヒナとともに北へ飛び去る。島に...

八甲田山 ( 青森県 青森市 / 青森県 十和田市 / 青森県 黒石市 )

青森県の中央、青森市と十和田湖の中間に構える火山群の総称で、那須火山帯*に属し、奥羽山脈北端の堂々とした群峰である。 大別して北・南の2つの山塊に分けられ、北は標高1,585mの主峰大岳を筆頭に1,500m級の火山群10座*からなり、大部分は成層火山である。これらの火山は、いったん陥没してカルデラ*となり、その上に現在の火山群が...

八甲田山の樹氷 ( 青森県 青森市 )

八甲田山は青森県の中央、青森市と十和田湖の中間に構える火山群の総称で、奥羽山脈北端の重鎮である。標高1,585mの大岳を最高峰とし、高田大岳、赤倉岳など多くの峰が連なる。 樹氷とはシベリアからの冷たい風が日本海を越えるときに湿気を多く含み、山岳にぶつかり上昇気流に乗るときに急速冷却され、0℃以下の水分のまま雪山の常緑樹に...

写真提供:青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構

酸ヶ湯温泉 ( 青森県 青森市 )

八甲田大岳の中腹、標高約900mの位置にある古くからの湯治場で、国民保養温泉*の第1号に指定されている。江戸時代 の1684(貞享1)年に開かれたとされている。酸性の強い硫黄泉のため酢ヶ湯と呼ばれていたと考えられる*。高温自然湧出の源泉を求める湯治客と、十和田奥入瀬の途中に立ち寄る観光客でにぎわう。 最近は豪雪地域の代名詞と...

三内丸山遺跡 ( 青森県 青森市 )

青森駅の南西約7km車で約20分、青森県立美術館や県総合運動公園に隣接した緑豊かな空間の中にある三内丸山(さんないまるやま)遺跡は日本最大級の縄文集落跡である。1992(平成4)年から始まった発掘調査では、約5,900~4,200年前の縄文時代前期~中期(紀元前約3900~2200年)の大規模な集落跡が見つかり、多くの建物跡や盛土、墓、土器や...

白神山地のブナ原生林 ( 青森県 西目屋村 / 青森県 鰺ヶ沢町 / 青森県 深浦町 / 秋田県 藤里町 / 秋田県 八峰町 )

白神山地は、秋田県北西部と青森県南西部の標高約800~1,250mの山岳地帯、1,300㎢に及ぶ広大な山地の総称で、この地域には人為の影響をほとんど受けていないブナ林が分布している。多種多様な動植物が生息・自生するなど貴重な生態系が保たれており、1,300㎢の山地のうち約170㎢が1993(平成5)年12月に世界遺産(自然遺産)に登録*された。 ...

蔦温泉 ( 青森県 十和田市 )

八甲田の南東約8km、蔦川の谷と多くの沼に近接した自然美の中にある。発見は約800年前ともいわれ、八甲田の温泉群では酸ヶ湯とともに歴史の古い温泉である。明治の文人大町桂月*が愛したことでも知られ、旅館の近くには墓碑が立ち、ブロンズの胸像もある。 温泉は湯船の足元から湧き出る源泉湧き流しの湯で、男女入れ替え制の「久安の湯...

仏ヶ浦 ( 青森県 佐井村 )

斧の形をした下北半島の刃の部分、津軽海峡に面した福浦(ふくうら)と牛滝(うしたき)の間、白い岩の奇岩からなる約2㎞の海岸線である。 名前の由来は、アイヌ語の「ホトケウタ-仏のいる浜」が転訛した結果「仏ヶ浦」と呼ばれるに至ったという説や、「如来の首、十三仏、五百羅漢等の姿が仏像仏具を思わせ、ほとんどが仏の名にちなんで...

岩木山 ( 青森県 弘前市 / 青森県 鰺ヶ沢町 )

津軽平野の南西方にそびえる、鳥海火山帯に属する二重式火山。津軽富士と呼ばれる円錐形の独立峰で、標高1,625mの青森県最高峰である。山頂部は中央の岩木山、北の巌鬼山、南の鳥海山の3峰に分かれている。 岩木山の火山活動の大部分は第四紀洪積世*に行われたと言われているが、最後の噴火は1863(文久3)年で新しい火山といえる。まず...

写真提供:弘前市

弘前城のサクラ ( 青森県 弘前市 )

弘前城は、弘前藩2代藩主・津軽信枚(のぶひら)が1611(慶長16)年に築城したもの。400年を経た今も当時の城の形が残っており、天守、3つの櫓、5つの城門は国の重要文化財に指定されている。日本屈指のサクラの名所としても有名であり、開花時期にはテレビなどでよく取り上げられている。4月下旬には、ソメイヨシノやヤエザクラなど約2,600...

弘前のりんご畑 ( 青森県 弘前市 )

弘前市はりんごの生産が盛んで、生産量は年間18.2万tと日本一、全国の73.7万t(2022(令和4)年)の約1/4を占めている。春夏秋冬の区分がはっきりし、昼夜の温度差が非常に大きい気象がりんごの栽培に適し、津軽地方の「じょっぱり」と呼ばれる真面目で負けず嫌いの頑固な気質が、りんご生産に生かされていると言われている。 1877(明...

霊場恐山 ( 青森県 むつ市 )

下北半島の中央部、JR大湊駅からむつ大畑公園線で北西へ約17km、宇曽利山湖畔の北側に位置する。恐山菩提寺の入り口の総門を入ると左側に本堂が見え、さらに山門をくぐると40余基の常夜燈が立ち並び、参道の奥には地蔵殿が立つ。参道の右手には宿坊、左手には古滝ノ湯・花染ノ湯など恐山温泉と呼ばれる質素な造りの浴舎も点在し、現在も入浴...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

北上展勝地のサクラ ( 岩手県 北上市 )

JR東北新幹線北上駅より自動車で約10分、東北自動車道北上江釣子ICより自動車で約15分の北上川沿岸にある公園。珊瑚橋から北上川左岸に約2kmにわたって桜並木が続き、青森県の弘前、秋田県の角館と並ぶ桜の名所にも数えられている。 1920(大正9)年に、後(のち)の黒沢尻町長である沢藤幸治を発起人として設立された民間団体の和賀展勝...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

毛越寺 ( 岩手県 平泉町 )

毛越寺は天台宗の別格本山で医王山金剛王院と号し、17院からなる一山寺院をいう。JR東北本線平泉駅の西にある。 寺伝では850(嘉祥3)年、中尊寺と同じく慈覚大師*が嘉祥寺を開き、毛越寺の基としたといわれる。その後、堀河天皇より藤原清衡*が勅命を受け、基衡*、秀衡*の時代に多くの伽藍が造営された。金堂円隆寺をはじめ、嘉祥寺...

写真提供:八幡平市

八幡平 ( 岩手県 八幡平市 / 岩手県 鹿角市 )

盛岡市から北西に直線で約38km、岩手県と秋田県にまたがる高原で、奥羽山脈北部に位置する。東の茶臼岳(標高1,578m)、南の畚岳(標高1,578m)、西の焼山(標高1,366m)などを含めた地域を八幡平と呼ぶが、狭義にはこの高原のほぼ中央、標高1,614mの頂が八幡平山頂である。 山域は十和田八幡平国立公園に指定され、中でも山頂付近は...

写真提供:八幡平市

岩手山 ( 岩手県 滝沢市 / 岩手県 八幡平市 / 岩手県 雫石町 )

盛岡市の北西約22km、十和田八幡平国立公園の南西部に大きくすそ野を広げる成層火山*。那須火山帯*に属し、第四紀に噴出したものといわれる。少なくとも、国内の活火山の中では最多といわれる7回もの山体崩壊を起こしており、その際の堆積物が山麓を覆っている。山体は東岩手と西岩手の2つの火山群からなるが、西岩手の方が古く、その火口...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

盛岡市のわんこそば ( 岩手県 盛岡市 )

盛岡じゃじゃ麺、盛岡冷麺と並び「盛岡三大麺」の一つとよばれるわんこそばは、掛け声とともに一口量のそばをテンポよく椀で供して食べた椀数を競う、岩手の名物そば料理。「わんこ」とは木地椀をさす方言で、盛岡市、花巻市を中心に提供店が数多くある。 現在は娯楽性のある食として有名だが、南部地方に伝わる、遠方からの客人にそばを...

写真提供:花巻市

早池峰山 ( 岩手県 花巻市 / 岩手県 宮古市 / 岩手県 遠野市 )

早池峰山は標高1,917mの山で、山頂は花巻市、宮古市、遠野市の3つの市の境界となっている。北上山地の最高峰で、東に剣ヶ峰、西に中岳・鶏頭山・毛無森など標高1,500m前後の山稜が続き、全長は東西16kmにわたっている。 北上山地は、早池峰山を境に北部と南部に分かれ、その成り立ちは異なる。北部北上山地は、古生代石炭紀と中生代ジュラ...

写真提供:宮古市

浄土ヶ浜 ( 岩手県 宮古市 )

浄土ヶ浜*は、宮古市北東の宮古湾の、こぶのように突き出た半島北側に広がる。東北自動車道盛岡南ICから車で90分、第一駐車場から徒歩10~15分、JR宮古駅から浄土ヶ浜行きバスで約20分の浄土ヶ浜バス亭で下車してすぐの場所にある。 白い岩と小石が作る入江となっており、外海から隔てられているため、波の穏やかな浜である。白い岩は流...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

龍泉洞 ( 岩手県 岩泉町 )

岩泉町の北西2km、標高625mの宇霊羅山の東麓に洞口がある。山口県の秋芳洞、高知県の龍河洞とともに日本三大鍾乳洞のひとつに数えられ、国の天然記念物にも指定されている。 約2~3億年前、北上山地一帯が海の底だった頃に有孔虫やサンゴなどの遺骸が海底に沈積し、これが龍泉洞を形成する安家(あつか)石灰岩層のもとになったといわれる...

松島 ( 宮城県 松島町 / 宮城県 利府町 / 宮城県 塩竈市 / 宮城県 東松島市 / 宮城県 七ヶ浜町 )

湖のように波静かな松島湾に浮かぶ八百八島と呼ばれる大小、約260の島々。その景観を松尾芭蕉が『おくのほそ道』で「扶桑第一の好風にして」と絶賛した、江戸時代に選定された日本三景*の一つである。現在、広い意味で松島と呼ばれる地域は、七ヶ浜町の御殿崎から松島湾をへだてて東松島市波島の南端とを結ぶ線と、鳴瀬川河口右岸から波島東...

写真提供:秋田県

竿燈まつり ( 秋田県 秋田市 )

8月3日から6日までの4日間、秋田市の中心部、竿燈大通りなどで繰り広げられる祭り。この祭りの主役となる竿燈*1の最大である「大若」は、12mの竹竿に46個の提燈*2を米俵を重ねたように九段にわけて吊するすため重量が50kgに及ぶ。これを印半纏、白足袋姿の若者の差し手が囃子に合わせ額、肩、腰へと倒れないようバランスをとりながら移動させ...

写真提供:一般社団法人秋田県観光連盟

大曲の花火 ( 秋田県 大仙市 )

JR秋田新幹線・奥羽本線大曲駅から南西に2kmほどの雄物川河畔「大曲の花火」公園で毎年8月最終土曜日に全国から約30社の花火業者が参加し、花火師たちが腕を競い合い、厳正な審査が行われる競技大会。17時10分から始まる「昼花火の部」と18時50分から始まる「夜花火の部」と合わせて約1万8千発の花火が打ち上げられる。 「大曲の花火」は...

玉川温泉 ( 秋田県 仙北市 )

JR花輪線鹿角花輪駅から南へ約35km、焼山(標高1,366m)の西麓、八幡平(1613m)と田沢湖を結ぶ道の途中、標高800mほどの所にある。温泉の周辺は、焼山の火山活動が活発で、いたるところから噴気があがっており、江戸時代からすでに硫黄が掘り出されていた。その際に温泉の湧出については、毒水*1源として確認されていた。1882(明治15)年に...

乳頭温泉郷 ( 秋田県 仙北市 )

JR秋田新幹線・田沢湖線田沢湖駅から乳頭温泉郷の入口にあたる「鶴の湯温泉入口」まで北東へ約15km。標高1,478mの乳頭山*1の西麓、標高600mから900mほどの先達(せんだつ)川上流の渓谷沿いに7つの一軒宿の温泉が点在している。下流から妙乃湯*2・大釜温泉*3・蟹場(がにば)温泉*4、さらに、黒湯温泉*5・孫六温泉*6があり、先達川に流れ込む...

写真提供:鹿角市

後生掛温泉 ( 秋田県 鹿角市 )

八幡平の西、焼山(標高1,336m)東麓の谷間に佇む、標高約1,000mの一軒宿の温泉で、蒸ノ湯の西方2.5km下ったアスピーテライン沿いにある。後生掛*1温泉は火山活動が盛んな温泉地獄や泥火山を沢の奥に抱え、周辺は硫黄の臭いと噴煙が充満している。 開湯は江戸中期とされ、古くから湯治場として「馬で来て足駄で帰る後生掛」と謳われていた...

写真提供:発祥の地 鹿角きりたんぽ協議会事務局

秋田県北部地方のきりたんぽ鍋 ( 秋田県 鹿角市 / 秋田県 大館市 )

新米を炊いて突きつぶし、秋田杉の串に握り付け、炭火で焼目をつけたものが「たんぽ」。これを切って用いるところから「きりたんぽ」という。この「きりたんぽ」を鶏肉・ネギ・セリ・ゴボウ・キノコ類・蒟蒻などとともに薄く味つけして煮込む鍋物料理である。「たんぽ」の名は、蒲の立ち穂を鹿角地方の方言では「たんぽ」といい、その形状が...

写真提供:秋田県

角館武家屋敷のシダレザクラ ( 秋田県 仙北市 )

角館の現在の町割りは、蘆名義勝*1により元和年間(1615~1624年)にこの地に開かれ、1656(明暦2)年、秋田(久保田)藩から佐竹(北家)義隣(よしちか)*2が所預(ところあずかり・所司代)として任ぜられ入部した。以降約200年間、明治の廃藩置県まで支配し武家屋敷*3の内町や町人の外町などの整備が進められた。シダレザクラは、佐竹北家...

鳥海山 ( 山形県 遊佐町 / 秋田県 )

秋田と山形との県境にそびえる鳥海山は標高2,236mで、東北地方では福島県の燧ヶ岳(標高2,356m)についで2番目に高い山。鳥海山の山域は、地形的には、東部の出羽丘陵山地、中部から西部の独立峰をなす鳥海火山で形成されており、西は日本海に直接落ち込み、南西部は庄内平野が広がる。鳥海火山は成層火山で日本有数の規模を誇り、おおまかに...

写真提供:戸沢村観光物産協会

最上川 ( 山形県 長井市 / 山形県 戸沢村 )

最上川は、山形と福島との県境、西吾妻を発し、山形県内の置賜*・村山・最上・庄内の各地方を貫き、約400の支流を集め、酒田市で日本海に注ぐ。最上川の全長は229kmで全国7位、流域面積7,040km2、流域人口約100万人を誇る。 現在は河川改修により流れは穏やかになっているが、かつては球磨川・富士川とともに日本三大急流の一...

写真提供:一般社団法人 山形市観光協会

蔵王の樹氷 ( 山形県 山形市 / 山形県 上山市 )

蔵王の冬のシンボル。シベリアから吹いてくる季節風が、日本海の水分を含み朝日連峰を越える時急激に冷却されて水滴となり、これと雪雲のなかの雪片がアオモリトドマツに繰り返し付着して凍りつき樹氷となる。風上に向かって成長し、さらにその上に雪が積もって人の形に似てくることから、スノーモンスターの愛称もある。 樹氷ができる時...

銀山温泉 ( 山形県 尾花沢市 )

JR奥羽本線大石田駅から東へ約17km、尾花沢盆地の平野部の農村地帯を抜け銀山川を登りつめ少し緩やかに下ると、大正末期から昭和初期に建てられた3層・4層の木造旅館をまじえ14軒の湯宿が川を挟んで建ち並ぶ、こじんまりとした温泉街にたどり着く。 銀山温泉の名は1456(康正2)年儀賀市郎左衛門がこの地で延沢銀山を発見し江戸初期には銀...

蔵王温泉 ( 山形県 山形市 )

蔵王連峰の西麓、標高約880mに位置し、背後に広がる蔵王スキー場の基地としても賑わう温泉で、奥羽三高湯*の一つである。街の中央、高湯通りを中心に数十軒の旅館が軒を連ね、硫黄の臭気が鼻をつく。伝承では、西暦110年、東征中の日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の家臣吉備多賀由(キビノタガユ)が戦いで傷ついた折、この湯を見つけ、完...

飯豊山(飯豊連峰) ( 山形県 小国町 / 福島県 / 新潟県 阿賀町 )

山形、福島、新潟の3県にまたがる飯豊連峰の総称。標高2,128mの大日岳を最高峰に、飯豊本山とも呼ばれる飯豊山(標高2,105m)など、2,000m級の山々*が約20kmにわたって連なる。花崗岩と中古生層から成る褶曲山地で、氷河地形、周氷河地形及び雪食地形*が見られ、稜線の東西で地形が大きく異なる非対称山稜を形成している。植生も雪田群落な...

写真提供:山形県花笠協議会

山形花笠まつり ( 山形県 山形市 )

毎年8月5日~7日の三日間にわたり、山形市内で繰り広げられる祭り。祭りの見どころは夕方からはじまる花笠パレードである。市の中心街である十日町角から市役所前までの約1.2kmを「花笠音頭」に合わせて、3日間延べ約1万数千人の踊り手が集団ごとに、山車に先導されて踊る。踊り手は、特産の紅花をあしらった花笠を手に、団体ごとに揃いの浴...

写真提供:尾瀬檜枝岐温泉観光協会

三条ノ滝 ( 福島県 檜枝岐村 )

平滑ノ滝の約1km下流にある。檜枝岐側の御池からは上田代、兎田代分岐を経て展望台まで7kmあまり。尾瀬ケ原を流れるヨッピ川、沼尻川などを集めた只見川の上流にある。豊富な水を、高さ100m、幅30mで一気に落とし込む豪壮な滝である。水量が減少する時期には三筋に分かれて落下するのでこの名がある。滝は登山道から少し下ったところにある展...

写真提供:福島市商工観光部観光交流推進室

吾妻連峰 ( 福島県 北塩原村 / 山形県 米沢市 )

福島市の西部から山形県境に広がる山塊で、最高峰2,035mの西吾妻山(にしあづまやま)をもつ西吾妻と、東大巓などの中吾妻、いまだに噴煙をあげる一切経山(いつさいきようざん)を含む東吾妻に大別され、火山群としても東吾妻火山、中吾妻火山、西吾妻火山の3つにくくることができ、東西20km、南北12kmの200km2を超える広大な面...

五色沼 ( 福島県 北塩原村 )

桧原湖南端のバス停磐梯高原駅から秋元湖寄りの裏磐梯ビジターセンター*(バス停五色沼入口)までの3.6kmの探勝路周辺に散在する大小30余りの沼を総称して五色沼湖沼群という。探勝路からは10数個の湖沼が観察できる。 この湖沼群は1888(明治21)年の噴火*で磐梯山北側の山、小磐梯の山体崩壊により、岩屑雪崩が生じ、長瀬川とその支流...

磐梯山 ( 福島県 猪苗代町 / 福島県 磐梯町 / 福島県 北塩原村 )

福島県の中央部、猪苗代湖の北に位置する磐梯山*は、主峰の大磐梯(標高1,816m)、櫛ガ峰(標高1,636m)、赤埴山(標高1,430m)の3つの山体から成る成層火山。山頂部では櫛ヶ峰、赤埴山そして大磐梯に囲まれた標高約1,400mのところに、長径500mほどの低地沼ノ平を抱える。 磐梯山の火山活動の歴史は、約70万年前から開始されたと思われ、...

写真提供:相馬野馬追執行委員会

相馬野馬追 ( 福島県 相馬市 / 福島県 南相馬市 )

「相馬流れ山、習いたかござれ。五月中申(なかのさる)、アノサお野馬追」と民謡「相馬流れ山」にうたわれる相馬地方最大の相馬野馬追は、現在は7月の最終土、日、月曜日に行われる。 起源は平将門*が野馬を狩って妙見宮に献じていたという故事によるといわれ、将門の末裔と伝えられる相馬氏が、1323(元亨3)年に、すでに源頼朝から所領と...

写真提供:福島県三春町

三春滝ザクラ ( 福島県 三春町 )

JR磐越東線三春駅から南へ約6km、町の中心から南へ4km、滝集落はずれの丘陵の傾斜面に立っている。高さ13.5m、根元回り11.3m、目通り周囲は9.5m、枝の広がりは東西に約25m、南北に約20mに及ぶシダレザクラ*の巨木で、樹齢は1000年以上と推定されている。 開花期は例年4月上旬~中旬で、この期間には夜ザクラのライトアップもある。滝ザ...

大内宿 ( 福島県 下郷町 )

会津鉄道湯野上温泉駅から北西3.5km、山間にある会津西街道*の旧宿場。会津西街道は会津藩の廻米*を江戸に送るルートであり、会津盆地との間に標高900mの大内峠があるため、大内宿は荷駄の中継・宿泊地として重用された。1884(明治17)年に大川沿いの国道121号線が開通するまで繁栄した。 現在でも、水路が両端を走る街道沿いに約30戸...

写真提供:大子町観光協会

袋田の滝 ( 茨城県 大子町 )

福島県から茨城県へと流れる久慈川*の支流滝川にかかる滝。滝は4段から成り、高さ120m、幅73m。成因は、1,500万年前に形成された火山角礫岩層の硬い岩石に対し、滝の上下が浸食されやすい凝灰質の砂岩や頁岩だったため、硬質の火山岩が残り、節理と断層面が浸食され段差が生まれたと、考えられている。滝の途中に四本の大きな節理があり、4...

写真提供:鹿島神宮

鹿島神宮 ( 茨城県 鹿嶋市 )

JR鹿島線鹿島神宮駅の南東に、約70万m2の広大な樹叢*を有し、その中に社殿が建つ。創建については不明な点も多いが、すでに4~5世紀、大和政権が東国に進出をしていく過程における、いわゆる「東征」の重要拠点であり、祭祀も行われたのではないかといわれている。そのため、創建神話として、神武天皇が「東征」の折、武甕槌大神...

写真提供:茨城県土木部都市整備課

偕楽園 ( 茨城県 水戸市 )

水戸駅の西方に広がる都市公園で、梅の公園としても知られ、金沢の兼六園、岡山の後楽園とともに日本三名園の一つに数えられる。本園と拡張部と合わせ、面積58万m2におよぶ広大な公園*である。本園は1842(天保13)年、徳川斉昭*が造園し、藩主1人が楽しむものではなく、領民と偕(とも)に楽しむという意味から「偕楽園」と名付...

那須湯本温泉 鹿の湯 ( 栃木県 那須町 )

県道17号線が貫通する那須湯本温泉と湯川で分かつ向かいが元湯で、なだらかな斜面を登り詰めたところに鹿の湯がある。 元湯はむかしながらのひなびた雰囲気の湯治場で、小規模の旅館や民宿が石畳の元湯通りに建ち並ぶ。民宿では自炊もできる。 鹿の湯の発見は古く、1390年前といわれている。738(天平10)年、正倉院の文書のなかに那須...

日光二荒山神社 ( 栃木県 日光市 )

恒例山の西麓にあり、東照宮造営以前は二荒山(日光山)信仰によって山内の中心を成していた。主神大己貴命(おおなむちのみこと)は秀峰二荒山(男体山)の神、妃神の田心姫命(たごりひめのみこと)は女峰山の神、御子神の味耜高彦根命(あじすきたかひこねのみこと)は太郎山の神である。別宮の滝尾神社・本宮神社とともに、もとは日光三...

大猷院霊廟 ( 栃木県 日光市 )

東照宮の西方約500m、大黒山にある徳川3代将軍家光公の霊廟である。家光公は1651(慶安4)年4月、48歳で没し、その遺命によって同年5月、遺骸をここに葬った。霊廟建築は1652(承応元)年2月に工を起こし、翌年4月に完成。建築総指揮は幕府の作事方大棟梁であった平内大隅守応勝。 境内は東照宮に準じた伽藍配置であるが、東照宮の絢爛豪...

日光山輪王寺 ( 栃木県 日光市 )

長坂を登りつめると、日光開山勝道上人像の前へ出る。太い眉、大きな鼻、右手に錫杖を持つ上人像の後ろに、山内最大の建物である三仏堂がどっしりと静まっている。このあたりが輪王寺の中心部で、三仏堂を本堂に、勝道上人像をとり囲むように一山15院の甍が連なる。神仏習合の地であるため、このほか四本竜寺・開山堂・大猷院廟・慈眼堂など...

写真提供:(一社)日光市観光協会

華厳ノ滝 ( 栃木県 日光市 )

高さ97m。中禅寺湖から流れ出る大尻川が大岩壁から一気に落下し、「日本三名瀑」の一つに数えられる豪壮な瀑布を形成している。 華厳ノ滝は日光山開山の祖 勝道上人の発見と伝えられており、鏡のような中禅寺湖を仏の大円鏡智にたとえ、仏の教えが滝のように響きわたるように、経典の名から名付けられたという。下流の阿含滝・般若滝・方...

写真提供:(一社)日光市観光協会

中禅寺湖 ( 栃木県 日光市 )

男体山の南麓にあり、日光国立公園の湖沼の中で最も大きく、日本の代表的な高山湖に数えられている。 面積11.9km2、水色は深緑色から藍色まで季節によって変化する。新緑・紅葉のころはひときわ神秘的である。 湖水は東西に細長く、北岸の汀線はほぼ直線に近いが、南岸は出入りに富む沈降型汀線となり、八丁出島をはじめ岬...

写真提供:(一社)日光市観光協会

男体山 ( 栃木県 日光市 )

中禅寺湖の北岸に円錐形の雄大な山容を見せてそびえ立つ、日光火山群中の雄峰。高さ2,486m。中禅寺湖の水面上からの高さは約1,200mほどで、裾野は長く、大きく、日光市街近くにまで達する。頂上北側に直径約800mの爆裂火口跡があり、山頂からは放射状に薙(なぎ)と呼ばれる涸れ谷が発達しているほか、北側には固まった溶岩が尾根状になり戦...

写真提供:(一社)日光市観光協会

戦場ヶ原・小田代原 ( 栃木県 日光市 )

戦場ヶ原は中禅寺湖の北、男体山の西に広がる平均標高1,400mの湿原状の東京ドーム85個分、4km2の規模を誇る高原で、日光国立公園に位置する。また、湯ノ湖、湯川、戦場ヶ原、小田代原のうちの約2.6km2が「奥日光の湿原」としてラムサール条約の登録湿地に登録されている。 大昔の男体山噴火の折り、その噴出物が竜...

奥日光湯元温泉 ( 栃木県 日光市 )

戦場ヶ原の北西、湯ノ湖北岸にある奥日光のうちでも最奥の温泉で、西に白根山、北西に温泉ガ岳、東に三岳の山々を巡らしている。 温泉の発見は1200年もむかし勝道上人によると伝え、湯治温泉として長い間親しまれてきた。今でも一角に残る石畳や、しっとり落ち着いた雰囲気の中に歴史が感じられる。 旅館は近代化しながらも風格を備え...

写真提供:栃木県

雲竜渓谷の氷瀑 ( 栃木県 日光市 )

稲荷川の上流、女峰・赤薙山の谷間にあり、渓谷をはさんで多くの滝がかかる。 厳冬期には谷一面巨大な氷柱が出現する。高さは100mにもおよび、横にもさまざまな形に変化して、氷の殿堂などと呼ばれている。年により気温が変化し氷瀑の大きさも変化するが、2月第一週がふだんでも最大に成長する。 上級登山者には氷壁登攀地として有名で...

写真提供:一般社団法人 草津温泉観光協会

湯畑 ( 群馬県 草津町 )

旅館街の中央にある。草津温泉を代表する源泉で、石棚に囲まれた源泉から毎分約4,000リットルの熱湯がもうもうと湯けむりを上げて湧き出る様は、草津の象徴的な風物である。湯は7本の温泉木樋に流され、泉温を下げ、沈殿した湯の花*は採取されて土産品などに利用される。 湯畑には「草津に歩みし百人」*が石柵に刻名されている。湯畑の...

写真提供:観光ぐんま写真館

万座温泉 ( 群馬県 嬬恋村 )

草津白根山と万座山との谷間にある標高1,800mの温泉。ツガ・ダケカンバの原生林に囲まれ、静かな高原保養地といった趣で、温泉街の雰囲気はない。志賀・草津・長野・軽井沢とは国道・有料道路で結ばれている。 土器をはじめとする出土品から、弥生時代にはこの地に人の住居があったと推測されている。温泉としての記録は古く*、1560年代...

谷川岳 ( 群馬県 みなかみ町 / 新潟県 湯沢町 )

群馬・新潟の県境にある谷川岳は標高1,977m、オキノ耳とトマノ耳*の2つのピークを持つ。 太平洋側と日本海側を分ける脊梁山脈にあたり、北西の季節風が吹きつける豪雪地域である。そのため、新潟県側は穏やかだが、群馬県側は雪崩による浸食作用のため荒々しい山相をなし、東側斜面にはマチガ沢・一ノ倉沢・幽ノ沢などの急峻な谷が湯桧曽...

写真提供:渋川伊香保温泉観光協会

伊香保温泉 ( 群馬県 渋川市 )

榛名山の北東中腹、標高約700mの高所にあり、古くから上州の名湯として知られる。温泉街は山間の急斜面に造られ、階段式の道路やヒナ段状に立ち並ぶ旅館や店舗、たちこめる湯の香りなどが独特の湯の町情緒をかもしだしている。春の新緑・ツツジ、夏の避暑、秋の紅葉など、どの季節も楽しめ、近くの榛名山・榛名湖、榛名神社、水沢観音など様...

赤城山 ( 群馬県 前橋市 / 群馬県 渋川市 / 群馬県 沼田市 / 群馬県 桐生市 )

関東平野の北西端にそびえ、榛名山・妙義山とともに上毛三山の一つとして知られる二重式火山。赤城山という単独の山はなく、最高峰1,828mの黒檜山をはじめとする外輪山と中央火口丘の地蔵岳を合わせた総称。赤城山は成属火山*で、1251(建長3)年の第4次爆発を後に火山活動を中止した。外輪山と地蔵岳の間には、大沼と小沼が静かに水をたた...

写真提供:富岡市

富岡製糸場 ( 群馬県 富岡市 )

富岡市の中心、上信電鉄上州富岡駅の南西部約1kmに位置する、世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」*の中心的な構成資産。 明治維新後、日本の近代化を目指した政府は、外貨獲得のため、生糸の品質改善・生産向上を目指し洋式の繰糸器械を備えた官営の模範工場をつくることを決める。工場建設の基本的な考え方は、「洋式の製糸技術の導入...

写真提供:氷川神社

氷川神社 ( 埼玉県 さいたま市 )

大宮駅の北東約1.5kmにあり、武蔵国一宮として知られる延喜式内の古社である。関東に多い氷川神社約280の総本社でもある。新都心駅近くの一の鳥居から2kmも延びる参道は、車も通行できるが、一部は歩行者専用になっている。参道の両サイドは杉、ケヤキ、スダジイ、エノキなど30種以上、約650本の樹木が二の鳥居、三の鳥居へと導く。長い参道...

写真提供:鉄道博物館

鉄道博物館 ( 埼玉県 さいたま市 )

JR東日本の設立20周年記念事業のメインプロジェクトのひとつとして2007(平成19)年に大宮に鉄道博物館がオープンした。2018(平成30)年には全館のリニューアルを完了、新たに南館が加わった。 鉄道博物館最大の展示室「車両ステーション」には36両の実物の鉄道車両が展示されている他、「仕事」・「未来」・「歴史」・「科学」の各ステ...

川越蔵造りの町並み ( 埼玉県 川越市 )

藩主松平信綱により、川越城下は慶安年間(1648~1652年)に十ヵ町・四門前・郷分の町割りが行われた。十ヵ町は、札ノ辻(高札場)を中心に上五ヵ町の商人町が囲み、下五ヵ町は職人町で構成された。しだいに商人が職人町にもでてきて、職人は裏店に引っ込んだ。 1893(明治26)年、川越の大火により全町の4割にあたる1,302戸が焼失。類焼...

写真提供:秩父観光協会

秩父夜祭 ( 埼玉県 秩父市 )

京都祇園祭、飛騨祇園祭(岐阜県)と並ぶ日本三大曳山祭の一つで、毎年12月3日を中心に行われている。国の重要有形民俗文化財に指定される高さ平均約6.5m2、重さ15tもある重厚な6台の山車(屋台4基、笠鉾2基)が秩父神社中心に曳き廻され、とりわけ本番の3日は秩父盆地の街並みをこだまする屋台ばやしの太鼓の音が祭りを一層盛り...

写真提供:国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館 ( 千葉県 佐倉市 )

1983(昭和58)年に開館した国立歴史民俗博物館は、緑豊かな佐倉城址の一郭に位置する。アイボリーとグレーのモダンな鉄筋コンクリート造の建物で、敷地面積は約13万m2、延床面積は約3.8万m2を誇る。日本の歴史と文化について総合的に研究・展示する博物館で、先史・古代から現代に至るまでの歴史と日本人の民俗世界を...

写真提供:成田山新勝寺

成田山新勝寺 ( 千葉県 成田市 )

成田山新勝寺は、全国に8ケ所の別院のほか、60以上の分院・末寺・末教会・成田山教会を有する真言宗智山派の大本山である。境内、公園をあわせた面積は22万m2に及び、国指定重要文化財である仁王門、三重塔、光明堂、釈迦堂、額堂をはじめ、多くの堂宇や美術館、図書館などを有する。 大本堂の裏の丘陵地には、16万5,000m...

写真提供:大島町役場

三原山 ( 東京都 大島町 )

東京・竹芝客船ターミナルから高速船で1時間45分、夜発の大型船で8時間の大島のほぼ中央に位置し、大島の象徴ともいえる活火山である。現在の大島を形づくる大島火山は、海底火山として誕生し、今から約100万年前に現在の姿になったと考えられている。成層火山*の複式火山で山頂付近は直径3~4kmに及ぶカルデラ*と火口原、それに火口を囲む...

写真提供:三宅島観光協会

三宅島溶岩地形 ( 東京都 三宅村 )

東京・竹芝客船ターミナルから夜発の大型船に乗り最短で6時間30分の三宅島では、11世紀以降に少なくとも15回の噴火が記録されている。ここ100年間には4回の噴火活動が起きており、ダイナミックな火山地形を形成している。例えば、1940(昭和15)年の噴火では、三宅島中央に位置する雄山の北東山麓の標高200m付近からマグマが噴出して海まで...

南島 ( 東京都 小笠原村 )

南島は父島の西側最南部のジョンビーチ・ジニービーチから西側に1kmほど離れたところにある、南北約1.5km、東西約100~200mの南北に細長い無人島である。観光のためのアクセスは小型のレジャーボート利用が一般的であり、父島の青灯台岸壁から20~30分ほどで行くことができる。サンゴなどの石灰質の殻をもつ生物が堆積した石灰岩でできてお...

小笠原のクジラ・イルカ ( 東京都 小笠原村 )

小笠原の沿岸や外洋では25種のクジラ・イルカの目撃が記録されており、なかでもザトウクジラ、マッコウクジラ、ミナミハンドウイルカ、ハシナガイルカはよく見ることができる。ザトウクジラは回遊性の大型鯨類であり、12~5月頃に小笠原近海に訪れて繁殖活動を行う。外洋性の大型鯨類であるマッコウクジラは水深が1000m以上の沖合に生息する...

小笠原の見送り ( 東京都 小笠原村 )

小笠原諸島は、東京から南約1,000kmの太平洋上に散在する多くの島々の総称で、小笠原群島(聟島、父島、母島列島)、火山列島(硫黄列島)、三つの孤立島(西之島、南鳥島、沖ノ鳥島)から成る。誕生以来、一度も大陸と陸続きになったことがない海洋島であるため、多くの固有種・希少種が生息・生育し、特異な島しょ生態系を形成している。小...

青ヶ島二重式カルデラ火山 ( 東京都 青ヶ島村 )

青ヶ島(あおがしま)は、伊豆諸島に属する火山島*1で、都心から約360km、八丈島からは南に約70kmの位置にあり、有人島では伊豆諸島最南端の島。青ヶ島村の人口は約160人で、日本で最も人口が少ない市町村である。周囲を黒潮の海食によってできた高さ250mもの断崖で囲まれた、外輪山と内輪山のある世界でも珍しい二重(複)式カルデラ構造*...

写真提供:日本科学未来館

日本科学未来館 ( 東京都 江東区 )

いま世界に起きていることを科学の視点から理解し、私たちがこれからどんな未来をつくっていくかをともに考え語り合う、2001(平成13)年に開館した国立のサイエンスミュージアム。展示をはじめ、トークセッション、ワークショップなど多彩なメニューから、ロボットや人工知能、生命科学、地球環境、宇宙など私たちの未来にかかわる科学技術...

写真提供:©TOKYO TOWER

東京タワー ( 東京都 港区 )

都営地下鉄赤羽橋駅・ 御成門駅・ 大門駅、東京メトロ神谷町駅それぞれから徒歩5~10分以内にある。JR浜松町駅からは15分。芝公園の西端にそびえる総合電波塔*で、1958(昭和33)年12月23日に完成した。自立鉄塔としてはパリのエッフェル塔より3m高い、333mの世界有数の鉄塔である。 都心での建設にあたっては、地盤が固く広大な場所探し...

写真提供:迎賓館ウェブサイト

迎賓館赤坂離宮 ( 東京都 港区 )

JR・東京メトロ四ツ谷駅の南、徒歩7分。迎賓館赤坂離宮は、1909年(明治42)年、ご成婚を控えた皇太子嘉仁(よしひと)親王(後の大正天皇)の住まいである「東宮御所」として建設された。設計は片山東熊(とうくま)*が担当し、当時の一流の建築家や美術工芸家が総力をあげ、10年もの歳月をかけて完成した日本初の本格的なネオ・バロック様...

写真提供:根津美術館

根津美術館 ( 東京都 港区 )

東京メトロ表参道駅から徒歩8分にある私立美術館。実業家、初代根津嘉一郎(1860~1940)*が蒐集した日本・東洋の古美術品を公開している。 開館は1941(昭和16)年。根津嘉一郎の遺志を引き継いだ二代嘉一郎が嘉一郎の邸宅内に開設した。この場所にはもと河内国丹南藩藩主の高木家下屋敷などがあり、現在は美術館本館のほか、4つの茶室...

明治神宮 ( 東京都 渋谷区 )

渋谷区のほぼ中央、JR山手線の西側にひろがる広大な緑の神域につつまれた都内有数の社。毎年の初詣ランキングでは、つねにトップクラスにあり、人気が高い。彦根藩主井伊家の下屋敷があったこの地は、1874(明治7)年に宮内省に買い上げられて南豊島御料地ととなり、井伊家の屋敷を改造縮小して南豊島御用邸あるいは代々木御用邸とされた。明...

原宿 ( 東京都 渋谷区 )

原宿といえば「カワイイ」文化の発祥地であるとともに、「ストリートファッション」の聖地であり、アニメ・キャラクターの「コスプレ」文化を楽しめる町。また、インスタ映えする原宿グルメを扱う店には行列が絶えず、世界からも注目を集めるトレンド発信地となっている。 しかし、「野原の宿」を意味する地名が示すように、江戸時代初期...

新宿御苑 ( 東京都 新宿区 )

明治神宮外苑の北西に位置する、広さ583,000m2の広大な国民公園。出入口は3か所あり、新宿門へは東京メトロ新宿三丁目駅か新宿御苑前駅から徒歩5分、大木戸門へは新宿御苑前駅から5分、千駄ヶ谷門へはJR千駄ケ谷駅などから5分で到達できる。この他現在は使われていないが、新宿門と大木戸門の間に旧新宿門がある。 新宿御苑の...

末廣亭で上演される演芸 ( 東京都 新宿区 )

JR新宿駅東口から東へ約500mほどのところにある寄席*。末廣亭は落語*を中心とはしているが、漫才・奇術・音曲などのいわゆる色物*にも力を入れており、10日ごと(上席・中席・下席)に内容を変え、昼の部、夜の部の2部制で公演し、落語協会と落語芸術協会*の落語家・芸人が交互に出演する。現在の末廣亭の建物は1946(昭和21)年に建て...

千鳥ヶ淵・牛ヶ淵のサクラ ( 東京都 千代田区 )

東京メトロ・都営地下鉄九段下駅から近い千鳥ヶ淵・牛ヶ淵には約230本のサクラがあり、3月下旬から4月上旬にかけて咲く。 北の丸公園の西側、旧江戸城内堀の千鳥ヶ淵沿いの緑が美しい細長い公園に、サクラの並木を縫って、約700mの遊歩道がつけられている。堀水に影を落としている石垣は、ヒカリゴケ*の生育地として知られている。濠端に...

国会議事堂 ( 東京都 千代田区 )

東京メトロ「国会議事堂前」駅から徒歩5分。東京メトロ永田町駅や溜池山王駅からも徒歩10分圏内。皇居の南西にそびえる白亜の重厚な建物で、日本の議会政治の殿堂である。国会議事堂は1890(明治23)年、第1回帝国議会のために、内幸町に仮議事堂として建設された。焼失と再建をくり返しながらも、46年間、木造の仮議事堂を使用した後、1936...

東京駅 ( 東京都 千代田区 )

東京の表玄関。ホーム数30本(地下鉄含む)、JR東日本とJR東海の列車・電車の発着数は1日約4,000本。ホーム数、発着数ともに日本一を誇る巨大ターミナル駅である。東京駅を基準に路線の上り・下りが決められている。丸の内側の駅舎は、1908(明治41)年から6年を費やして1914(大正3)年に完成した鉄骨、レンガおよび石造のルネッサンス様式...

写真提供:東京国立近代美術館

東京国立近代美術館 ( 東京都 千代田区 )

独立行政法人国立美術館が運営する美術館で、東京メトロ竹橋駅から徒歩3分の北の丸公園内にある*。日本の国立美術館は、1952(昭和27)年に中央区京橋に開館しているが、その後の収蔵品の増加を受けて、1963(昭和38)年に京都分館(京都国立近代美術館)が開館し、1969(昭和44)年に東京国立近代美術館が現在地に移転開館した。建物は建築...

写真提供:浅草寺

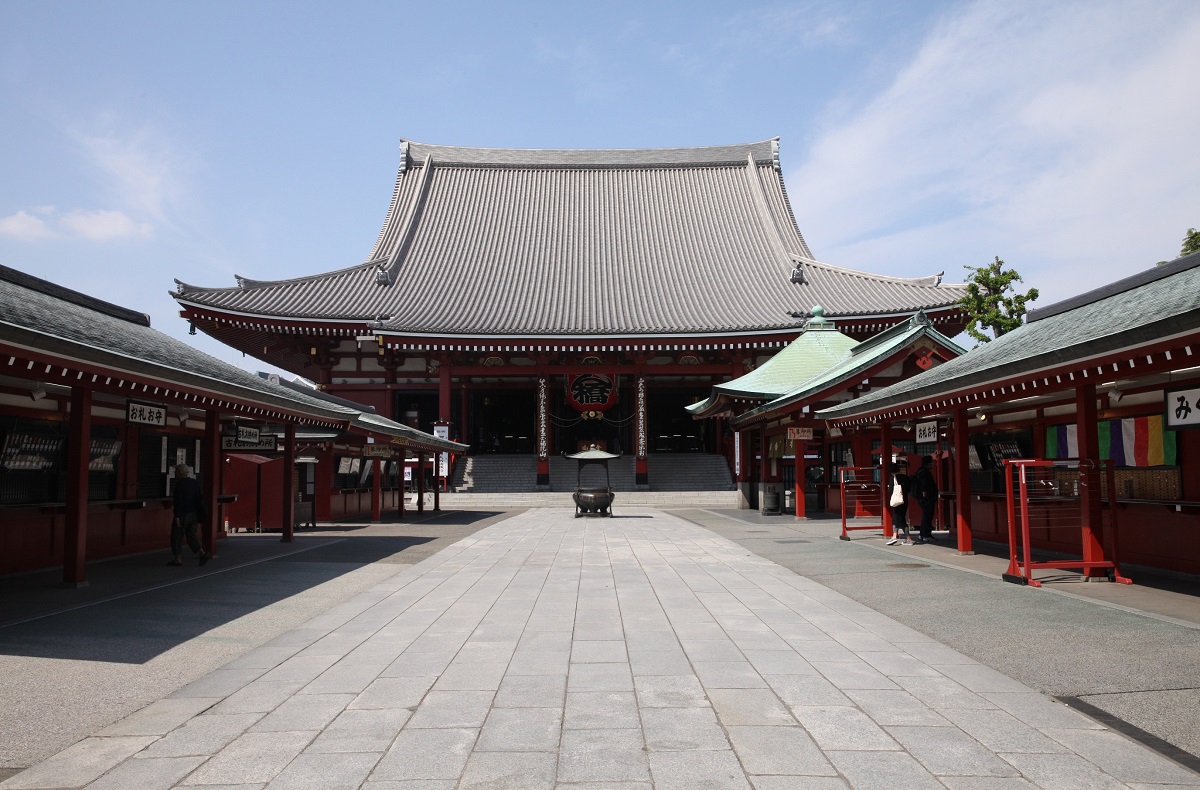

浅草寺 ( 東京都 台東区 )

隅田川の西岸、東武線・東京メトロ・都営地下鉄の浅草駅近くにあり、浅草の観音様で知られる都内最古の寺。同寺の縁起によると628(推古天皇36)年に聖観世音菩薩像*1を祀った小堂を建てたのが始まりと伝られ、その後小堂は荒廃したが、645(大化元)年に勝海上人がこの堂を再建したことから、同寺の開基は勝海としている。 鎌倉時代には...

写真提供:浅草神社

三社祭 ( 東京都 台東区 )

山王祭、神田祭や深川八幡祭などと並ぶ江戸の大祭で、浅草神社*1の例祭である。毎年5月の第3土曜日を中心として、3日間行われる。金曜日の初日は、お囃子屋台や鳶頭木遣り、芸子連の手古舞・組踊などが練り歩く、祭の名物「大行列」があり、古式豊かな神事「びんざさら舞」*2も奉納される。2日目の土曜日は、神事として「例大祭式典」が行...

写真提供:上野動物園

上野動物園 ( 東京都 台東区 )

JR及び京成電鉄上野駅から徒歩5分、上野公園の西端にあって、総面積約14万m2の敷地をもつ大規模な動物園である。日本の動物園の中でもっとも歴史が古く、1882(明治15)年に博物館の付属動物園として開園。1924(大正13)年に上野公園とともに東京市に下賜された。江戸時代から動物を人々に観覧させることは盛んであった。上野動...

写真提供:©国立西洋美術館

国立西洋美術館 ( 東京都 台東区 )

JR上野駅公園口から徒歩1分に位置する、西洋美術全般を対象とする美術館である。フランス政府から日本政府に寄贈返還された松方コレクションを展示するために1959(昭和34)年に開館した。松方コレクション*とは松方幸次郎が第一次世界大戦中から欧州で蒐集した美術品のことであり、そのうちパリに残されたコレクションの一部は、第二次世界...

写真提供:国立科学博物館

国立科学博物館 ( 東京都 台東区 )

1877(明治10)年に創立された自然史・科学技術史に関する総合科学博物館である。JR上野駅から徒歩5分、上野恩賜公園内に本館(日本館・地球館)がある他、港区の白金台に附属自然教育園、茨城県つくば市に実験植物園がある。 この博物館の前身は1871(明治4)年に湯島聖堂内に設けられた文部省博物館であり、その後の所管の変遷を経て東...

写真提供:鈴本演芸場

鈴本演芸場で上演される演芸 ( 東京都 台東区 )

東京メトロ上野広小路駅A3出口から徒歩1分にある寄席*1。地上5階建てビルの3・4階が吹き抜けの演芸場になっており、席はすべて椅子席で285席ある。出し物(番組)の中心は落語*2で落語協会*3所属の落語家が高座に上がる。これに漫才・奇術・音曲などの色物*4が出し物に加わり、10日ごと(上席・中席・下席)に内容を変え、昼の部、夜の部...

銀座通り ( 東京都 中央区 )

JR有楽町駅から徒歩5分。東京メトロの銀座線、丸の内線、日比谷線、有楽町線の4線が銀座通り周辺に集結する。銀座は1丁目から8丁目まであるが、メインストリートの中央通りが一般に銀座通りとも呼ばれ、松屋・三越などのデパートのほか、海外の一流ブランドショップや何代も続く老舗などの名店が軒を連ねる、日本有数の繁華街である。一歩裏...

隅田川橋梁群 ( 東京都 中央区 / 東京都 墨田区 / 東京都 台東区 / 東京都 江東区 )

隅田川は荒川の下流にあたり、東京都北区の岩淵水門で隅田川として分かれて、北区、足立区、荒川区、墨田区、台東区、中央区、江東区を流れ、東京湾へ注ぐ一級河川である。長さは約23.5km。東京の市街地を流れる最大の川で、古くは浅草川・大川とも呼ばれた。 1594(文禄3)年に隅田川で最初の橋である千住大橋*が架けられたが、防衛上の...

浜離宮恩賜庭園 ( 東京都 中央区 )

隅田川河口の一角、旧東京中央卸売市場(旧築地市場)の西隣にある。大手門口へは都営地下鉄汐留駅と築地市場駅、ゆりかもめの汐留駅から徒歩7分、もしくはJR・東京メトロ・都営地下鉄の新橋駅から徒歩12分の所にある。 寛永のころは将軍家の鷹狩の地であったが、1654(承応3)年、甲府宰相松平綱重*が将軍家から土地を拝領して下屋敷と...

築地場外市場 ( 東京都 中央区 )

都営大江戸線築地市場駅A1出口より徒歩1分、東京メトロ日比谷線築地駅1番、2番出口より徒歩1分、東京メトロ日比谷線・都営浅草線東銀座駅5番、6番出口より徒歩5分。 築地卸売市場は、1923(大正12)年の関東大震災で焼失した日本橋魚河岸が築地に移転して、1935(昭和10)年に開業した。都民の台所といわれ、世界で最も有名な魚市場であっ...

東京スカイツリー ( 東京都 墨田区 )

東武スカイツリーラインのとうきょうスカイツリー駅、または東武スカイツリーライン、東京メトロ、都営浅草線、京成押上線の押上(スカイツリー前)駅からすぐ。高さ634(むさし、武蔵)mは自立式電波塔として世界一。中央部に設けた鉄筋コンクリート造の心柱と鉄骨造の塔体を構造的に分離し、心柱と塔体の揺れの同期の違いによってタワー全...

写真提供:横浜中華街発展会協同組合

横浜中華街の中華料理 ( 神奈川県 横浜市 )

約500m四方の区画の中に600以上の店がひしめきあう日本最大のチャイナタウン。 横浜港が開港した当時、貿易を目的に多くの西洋人が日本を訪れたが、彼らは日本語が分らず、また日本人も西洋の言葉や商売に対する知識がなかった。そこで両者の仲介役として活躍したのが中国人たちだった。中国の西洋商館で働いていた中国人は、西洋の言葉を...

円覚寺 ( 神奈川県 鎌倉市 )

北鎌倉駅のすぐ東に接する臨済宗円覚寺派の大本山。鎌倉五山の第二位に列せられている。1282(弘安5)年8代執権北条時宗が元寇の戦いの双方の戦死者を弔うために宋の高僧無学祖元*を招いて開山とし、この地に禅院を開いたのが始まりで、寺名は寺の起工の際、地中から円覚経を収めた石櫃(せきひつ)が出現したことによるという。その後、数...

円覚寺舎利殿 ( 神奈川県 鎌倉市 )

円覚寺塔頭の正続院*の内にある。方3間、単層、入母屋造、裳階付き、柿葺。わが国に現存する唐様(禅宗様)建築*の最古のものといわれ、扇垂木・粽柱・花頭窓など、いたるところによくその特徴を伝えている。以前は創建当初の建築とみられていたが、現在では室町時代に太平寺*の仏殿を移したものと考えられている。内陣に源実朝が中国宋か...

写真提供:建長寺

建長寺 ( 神奈川県 鎌倉市 )

臨済宗建長寺派の大本山で、鎌倉五山*の第一位に列する名刹。 1253(建長5)年5代執権北条時頼が宋の蘭渓道隆*を開山として創建した寺で、わが国最初の臨済禅専門道場となった。かつては七堂伽藍、塔頭49院を備えていたが、たびたびの火災で堂宇のことごとくを焼失、江戸時代になって将軍家の寄進を受けて、ようやく寺運は復興した。 ...

鶴岡八幡宮 ( 神奈川県 鎌倉市 )

鎌倉駅の北東、若宮大路の突きあたりにある。1063(康平6)年源頼義が奥州の前九年の役平定の後、京都の石清水八幡宮を由比郷鶴岡に現在の由比若宮を勧請し、その後1180(治承4)年鎌倉に本拠を置いた源頼朝は、大臣山のふもとに由比若宮を遷し、1191(建久2)年には大臣山の中腹に新たに御社殿を造営して源氏の守護神とした。これが現在の鶴...

鎌倉国宝館 ( 神奈川県 鎌倉市 )

鶴岡八幡宮の境内、白旗神社の前にある。関東大震災後、鎌倉と神奈川県下の社寺・個人所有の文化財を受託し、保管・公開するために、1928(昭和3)年に建てられ、鎌倉市が管理している。 建物は奈良の正倉院を模した校倉式の鉄筋コンクリート造で、本館は国の登録有形文化財に登録されている。収蔵品は彫刻・絵画・工芸品・古文書などで、...

高徳院(鎌倉大仏殿) ( 神奈川県 鎌倉市 )

「美男におはす」(与謝野晶子の歌の一部)鎌倉の大仏として、あまりにも有名。 正式には大異山高徳院という寺の本尊である。寺の創建については明らかではなく、江戸中期の1712(正徳2)年、増上寺の祐天上人が中興して浄土宗とし、もと材木座光明寺の奥院であった。広々とした境内の奥、三方に回廊をめぐらした中央に露坐の大仏が鎮座し、...

写真提供:公益社団法人神奈川県観光協会

芦ノ湖 ( 神奈川県 箱根町 )

芦ノ湖は、箱根外輪山内に北東から南西に横たわるカルデラ湖で、湖面の標高724m、周囲約19km、最大深度43.5mほどのひょうたん形となっている。中央部のやや北のところで東西の幅がもっとも狭くなり、わずか300mとなる。水温は年間4度以上で冬期も結氷することがない。湖水の水は北岸から流れ出る早川によって相模湾へ注ぎ、同時に北西岸に掘...

写真提供:新潟県観光文化スポーツ部文化課世界遺産登録推進室

佐渡金銀山 ( 新潟県 佐渡市 )

国史跡の佐渡金銀山遺跡は、「佐渡島(さど)の金山」の名称で、2022(令和4)年2月に世界遺産候補としてユネスコに推薦された。 佐渡島の金生産の最古の記録は、平安時代後期(12世紀)に編纂された『今昔物語集』で、佐渡島で金を採取したという説話が収録されている。15世紀半ばには佐渡へ流された世阿弥が『金島書』の中で、佐渡島を...

写真提供:新潟県佐渡市

トキの森公園 ( 新潟県 佐渡市 )

トキ*の森公園には、「トキふれあいプラザ」と「トキ資料展示館」とがある。前者では、飼育ケージ内を生息環境に近い状態にして、トキの採餌、飛翔のほか、抱卵や子育てなどトキの生態を間近で観察できる。後者では、展示テーマを「保護から共生そして未来へ」と題し、近年リニューアルした展示物や従来展示していた「キン」のはく製などを...

阿賀野川 ( 新潟県 阿賀町 / 福島県 西会津町 / 新潟県 他 )

阿賀野川は、福島・栃木両県の県境にある荒海山(標高1,581m)に源があり、新潟市北区松浜地先において980mの川幅で日本海へ流れ出る。長さ210kmは日本で10番目であるが、年間の総流出量は142億tで信濃川に次いで多い。阿賀野川という名は新潟県内に限られ、福島県では阿賀川(大川)と呼ばれる。豊富な水を利用して多くの水力発電所が建設...

苗場山 ( 新潟県 湯沢町 / 新潟県 津南町 / 長野県 栄村 )

標高2,145m。新潟・長野の県境に、南にゆるやかに傾く広大な山頂をもつ火山で、なだらかな山頂には高層湿原が発達し、オオシラビソノの樹林の間には、径数mから20mほどの池塘が何百も点在している。まさに天上の楽園の言葉にふさわしい。山名が表わすように、むかし池塘は苗田と考えられ、神が稲を植えた所と伝えられている。北面の中腹には...

写真提供:彌彦神社

彌彦神社 ( 新潟県 弥彦村 )

弥彦山の東麓に鎮座している越後一ノ宮である。神武天皇の命を受けて野積浜に上陸し、人々に製塩や漁労・農業技術を教えたと言われる、「産業の神様」である天照大神の曽孫天香山命が祭神である。 弥彦山頂には、天香山命と妃神熟穂屋姫命(ひめがみうましほやひめのみこと)を祀った御神廟(奥宮)がある。彌彦神社は古くから「おやひこ...

写真提供:小池岳彦

黒部五郎岳 ( 富山県 高山市 )

北アルプスの奥深く、立山連峰の南端に位置し、頂上は富山県と岐阜県の境となる(標高2,840m)。黒部源流の山々の中でも雄々しく、雄大な山である。頂上から大きなカールが形成されている。山頂には岩が積み重なっており、五郎というのは人名ではなく、岩のごろごろした場所を「ゴーロ」というところからきており、「黒部」にある「岩のごろ...

黒部ダム(黒部湖) ( 富山県 立山町 )

黒部ダムは、富山県東部を流れる黒部川の標高1,454mの地点に、関西電力が建設した水力発電専用のダムである。堤高186mは日本一の高さで、アーチ式ダムとしては世界でもトップクラス。通称「くろよん」と呼ばれている*1。 1956(昭和31)年に着工、7年の歳月をかけて1963年(昭和38年)6月5日に完成した。工費は513億円、1,000万人もの人...

五色ヶ原 ( 富山県 立山町 )

立山の南側の標高2,400~2,500mに広がる高原で、北アルプスでは弥陀ヶ原に次ぐ広さをもつ。立山から薬師岳に続く縦走路の途中にある。立山火山(弥陀ヶ原火山)の噴火により流れ出した溶岩によって形成されたといわれている。北西側は立山カルデラ*と呼ばれる巨大な崩壊地があり、カルデラ壁には鷲岳、鳶山といった山がある。 高山植物で...

称名滝 ( 富山県 立山町 )

室堂平周辺の水を集めて流れる称名川が弥陀ヶ原にはいると、ほぼ垂直にその北端を削りとり、150m以上の深さに切れ込んだ峡谷の中を流れる。称名滝は、この立山の大噴火による溶結凝灰岩の台地を浸食してできたV字峡谷「称名廊下」の末端から、標高差350mの高さを落下する瀑布である。称名滝は、上から70m、58m、96m、126mの4段からなり、それ...

立山のライチョウ ( 富山県 立山町 )

ライチョウは立山の自然環境を象徴する動物である。 日本のライチョウは、世界中のライチョウ(学名:Lagopus muta)の中で一番南に生息する亜種であり、氷河期に大陸から来た生き残りともいわれる。 本州中部の北アルプス、南アルプスなど標高2,200m以上の高山帯に生息。現在生息数は、生息環境の変化などにより2000羽を下回っている...

弥陀ヶ原 ( 富山県 立山町 )

立山の西側山腹の標高1,500mから2,400mに広がる立山の火山活動で形成された火砕流台地。河川による浸食等で成立し、現在では東西4km、南北2kmの東西に長細い形状の起伏に富んだ高層湿地*1である。広義では、美女平・下ノ子平・弘法平・追分平・天狗平・室堂平などを含めることもあるが、一般には室堂平などとは区別して、丸山台から追分平を...

おわら風の盆 ( 富山県 富山市 )

おわら風の盆*1は、9月1日~3日に八尾町(現富山市八尾地区)で行われる祭りである。ここは、浄土真宗本願寺派の寺院・聞名寺の門前町として生まれ、江戸時代の町づくりにより発展した町である。「おわら風の盆」では、福島、下新町、天満町、今町、西町、東町、鏡町、上新町、諏訪町、西新町、東新町の町内11の地区で、それぞれ個性ある「...

雲ノ平 ( 富山県 富山市 )

富山市南部、飛騨山脈(北アルプス)の最奥部、黒部源流域に位置する標高約2,600mに広がる溶岩台地。面積は25万m2。黒部川の源流部にあたり、南、西、北を黒部川が取り囲んでいる。北アルプスの中でも最も奥深いところに位置し、どの登山口からでも当日中にたどり着くことが困難であり、「日本最後の秘境」、別名を奥の平とも呼ば...

水晶岳(黒岳) ( 富山県 富山市 )

水晶岳は飛騨山脈(北アルプス)北部、富山市の南東部に位置する標高2,986mの山である。山頂は切り立った岩の双耳峰で針峰状の側壁に囲まれた急峻なカール地形をなしており、このあたりでの最高峰である。 水晶岳の名称は、水晶がとれたことによる。別名黒岳で、これは山肌が黒々としていることによる。日本百名山において深田久弥は「北...

薬師岳 ( 富山県 富山市 )

飛騨山脈(北アルプス)北部の立山連峰南部に位置し、標高は2,926m。立山(たてやま)や剱(つるぎ)岳の峻険(しゅんけん)な山容に比べ、雄大だが穏やかな山容を示しており、重量感のあるどっしりとした山容は北アルプス随一だといわれる。薬師岳は山麓有峰の住民の信仰の山で、頂上には薬師堂が祀られている。立山などと同様に、薬師岳も...

五箇山の合掌造り集落 ( 富山県 南砺市 )

五箇山は、富山県の西南端部、庄川の上流および支流利賀川に沿う地域で、上梨谷・下梨谷・赤尾谷・小谷・利賀谷の5つの谷間(やま)の総称といわれる。1,500m級の山々に囲まれた豪雪地で、合掌造りの家屋で知られ、岐阜県の白川郷荻町とともに相倉集落、菅沼集落がユネスコ世界遺産に登録されている。 合掌造りは豪雪地帯である五箇山・...

金沢城 ( 石川県 金沢市 )

浅野川と犀川にはさまれた小立野台地の北西端に位置する。面積は堀を含めて約30万㎡、最高所は本丸跡の海抜約60mで、南東へ延びる小立野台地とは百間堀によって分かれている。城内の建物は1881(明治14)年の大火で大部分を焼失し、今ではわずかに石川門などが往時の威容をとどめている。 〔歴史〕佐久間盛政が4年間居城とした尾山城に158...

金沢21世紀美術館 ( 石川県 金沢市 )

金沢市街の中心、広坂にある現代美術を収蔵・展示した市立美術館。開館以来入館者が増え続け、全国のみならず国際的にも有名になった人気の観光スポット。市民はじめ「誰もがいつでも立ち寄ることができ、様々な出会いの場となること」(美術館HP)を目指した現代アート美術館である。 金沢大学附属中学校・小学校・幼稚園があった敷地(...

白山 ( 石川県 白山市 )

富士山や立山と並ぶ三名山の一つ。火山としては比較的小規模だが、白山火山帯の主峰として、山域は石川・富山・岐阜・福井の4県にまたがっている。万年雪を頂いた優美な姿は古くから信仰の対象として仰がれ、「越のしらね」、「しらやま」などと古歌*に詠まれてきた。最高峰は御前峰*(2,702m)で、北西の大汝(おおなんじ)峰*(2,684m)...

白米千枚田 ( 石川県 輪島市 )

輪島市白米町の国道沿いに広がる。山裾が落ち込む海に面した3.8haの斜面に1,004枚の小さな田が段々に並び、畦が美しい模様をつくっている。平野の少ない輪島は急傾斜地が多く、昔から地滑りに悩まされてきた。それでも、この土地は用水源が確保されれば地味が良く、適当な日当たりがあって良質の米が採れたため、幾つにも斜面を分けて田んぼ...

永平寺 ( 福井県 永平寺町 )

全国に1万5,000の末寺、檀信徒800万人をもつ曹洞宗の大本山で、開祖道元(どうげん)*が坐禅修行の場として志比谷最奥部のこの地を選んで以来、約770年にわたって法燈を伝えてきた古刹である。 1244(寛元2)年、京都深草に開庵していた道元が、志比庄地頭波多野義重の請に応じて越前に下り、開山したと伝える。当初は傘松峰大仏寺(さん...

一乗谷朝倉氏遺跡 ( 福井県 福井市 )

福井市街の南東約10kmの一乗谷は戦国大名の雄朝倉氏*が5代103年間にわたって本拠地とし、独特の文化をはぐくんだところ。 1573(天正元)年8月、織田信長軍に与する平泉寺衆徒の放火により、栄華をきわめた城下町は灰燼に帰した。その後越前支配の中心は北ノ庄に移り、一乗谷は農地として維持された。それがかえってよく、昭和初期に往時...

昇仙峡 ( 山梨県 甲府市 )

JR中央本線甲府駅から北へ約10km、天神森からさかのぼって仙娥滝までの約4kmをいう。秩父山地の国師岳(標高2592m)・金峰山(標高2599m)に発する荒川*が花崗岩を浸食して造形した渓谷。清冽な渓流と灰白色の巨石、巨岩、そして緑の松が織りなす動と静の景観が連続する。渓谷入口の天神森から滝下までの約3kmは遊歩道*(一方通行の車道と...

写真提供:山梨市観光協会

西沢渓谷 ( 山梨県 山梨市 )

秩父山地、国師ヶ岳(標高2592m)付近に源を発する渓谷で、甲武信ヶ岳(2475m)付近から流れ出る東沢とともに笛吹川の源流になっている。東沢との合流地点近くから上流約4kmのところまで、よく整備された1周10kmの遊歩道*がつけられている。七ツ釜五段の滝*をはじめとして、渓流が巨大な花崗岩*の岩床の上を滑り、連続して滝と淵が現れる...

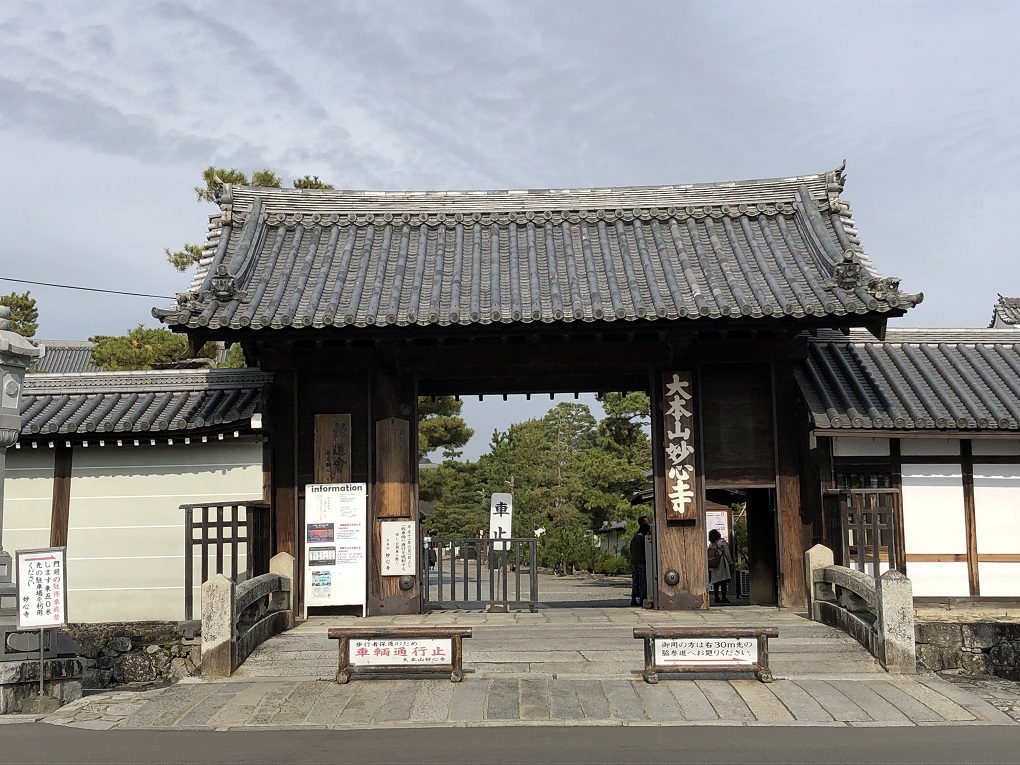

身延山久遠寺 ( 山梨県 身延町 )

JR身延線身延駅より、北西に5kmほどの山間に入った、身延山*(1153m)の山ふところにある。久遠寺は日蓮宗*の総本山で、この地は日蓮門下の祖山とされ、「身延山」の名で篤い崇敬を寄せられており、全国から多くの信者や観光客が詣でる霊山である。 総門*から続く門前町の突き当たりにある三門をくぐると、大木の杉木立を両側に菩提梯...

写真提供:笛吹市

甲府盆地の桃畑 ( 山梨県 笛吹市 )

中央自動車道を西に向かうと、勝沼インターチェンジからは山間部を抜け甲府盆地の南端を走るが、釈迦堂パーキングエリア辺りから車窓はブドウ畑から桃畑へ徐々に変わっていく。4月上旬から中旬にかけて、甲府盆地の東部の南側の丘陵地帯は、桃の花に覆われ、濃いピンクの絨毯を敷き詰めたようになる。 山梨県は古くから甲斐八珍果*と呼ば...

写真提供:南アルプス市観光施設課

白根三山 ( 山梨県 南アルプス市 / 山梨県 早川町 )

南アルプス*は、甲斐駒・鳳凰山系、白根山系、赤石山系の3つの大山系によって構成される。このなかでも、最も標高が高い白根山系が白根三山と呼ばれる。日本において富士山に次ぎ標高が高い北岳(3193m)、同じく第3位の間(あい)ノ岳(3190m)、そして農鳥岳(3026m)からなる。 北岳は東側斜面の北岳バットレスと呼ばれる山頂から落ち...

河口湖 ( 山梨県 富士河口湖町 )

富士五湖*は富士山の北麓、山梨県側に東から山中湖、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖の順で並んでいる。 そのなかで五湖観光の中心になっているのが河口湖である。面積は548万m2、湖岸線は19km。面積は山中湖に次いで二番目だが、湖岸線は複雑でもっとも長い。標高は833mで五湖の中ではもっとも低いが、気候は高原のような清涼...

青木ヶ原の樹海 ( 山梨県 富士河口湖町 / 山梨県 鳴沢村 )

富士山西北麓一帯、西湖・精進湖・本栖湖から大室山に広がる3000万m2の広大な原生林帯。864(貞観6)年の富士山の大噴火*の際、大量に流れ出た青木ヶ原溶岩流は西北麓一帯を焼け野原にしたが、溶岩が冷えたあと、その上に新しく木々が芽吹き森が再生された。このため、土壌の厚さは10数cmしかないが、ツガ、ヒノキなどの常緑針葉...

甲斐駒ヶ岳 ( 長野県 伊那市 / 山梨県 北杜市 / 山梨県 南アルプス市 )

南アルプスの北端に位置し長野県と山梨県の県境にある。一般的には日本の数ある駒ヶ岳*の中で甲斐駒と呼ばれ、JR中央本線から巨大なピラミッド型の雄姿が見られる。標高2,967mと駒ヶ岳の中では最高峰である。 岩登りで知られる鋸岳や坊主山・摩利支天・駒津峰などを四方に従えたこの山は堂々たる姿をしている。特に摩利支天は山梨県側か...

仙丈ヶ岳 ( 長野県 伊那市 / 山梨県 南アルプス市 )

長野県と山梨県の県境にあり、北沢峠の南西に甲斐駒ヶ岳と対峙し3,033mとそびえ立つ。隣の花崗岩のピラミッドの甲斐駒ヶ岳とは対照的に女性的な山で、南アルプスでも特にスケ-ルが大きく南アルプスの女王といわれている。仙丈の名前は高さが千丈もあるからではないかと言われている。 山頂近くには薮沢(やぶさわ)・大仙丈沢カール・小...

写真提供:(一社)伊那市観光協会

高遠のサクラ ( 長野県 伊那市 )

高遠は伊那市の東部。四方を山に囲まれたわずかな平地に民家が密集している。高遠城は明治維新までは内藤氏3万3,000石の城下町で、南信地方の中心であった。 高遠城は築城技術に武田流兵法を取り入れた堅固な城であったが、明治維新時に藩校進徳館を残して本丸御殿や門、橋など城内の建物はすべて取り壊され、民間に払い下げとなり、1875...

塩見岳 ( 長野県 伊那市 / 静岡県 静岡市 )

南アルプスのほぼ中央、長野県伊那市と静岡県静岡市の県境にあり標高は3,052m、漆黒の山体にずんぐりした頂をのせている。東側には大井川源流の谷が深く切れ込み、北は絶壁、西には天狗岩と呼ぶジャンダルムがあり、近づくとかなりきびしい表情である。 塩見の名前は、山頂から太平洋が見えるからという説もある。しかし塩見岳の山麓に塩...

奈良井宿 ( 長野県 塩尻市 )

中山道六十九次のうち、江戸から数えて34番目の宿場で、江戸時代には奈良井千軒といわれたほど賑やかな宿場町であった。現在もJR奈良井駅の南西、旧街道沿いに庇(ひさし)の深い2階建、猿頭*、黒い千本格子の民家がつづいている。創業230年という旅籠越後屋など、町並みは往時の街道・宿場情緒を偲ばせる。西に難所といわれた鳥居峠をひか...

軽井沢保養地 ( 長野県 軽井沢町 )

碓氷峠(うすいとうげ)を越えると、冷気が一瞬のうちに身を包む。夏でも平均最高気温*が26℃程度という軽井沢は浅間山南東斜面のゆるやかな裾野、標高900~1,000mの部分を占め、国際的に名高い高原避暑地である。 英国聖公会の宣教師として派遣されたアレキサンダー・クロフト・ショーが、その高原や気候風土などが避暑地として好適であ...

八ヶ岳 ( 長野県 原村 / 長野県 富士見町 / 長野県 茅野市 / 長野県 南牧村 / 山梨県 北杜市 )

八ケ岳連峰*の中で、夏沢峠を境に北八ケ岳と南八ケ岳に分かれる。南八ケ岳は標高2,899mの主峰赤岳をはじめ横岳、硫黄岳、権現岳、編笠山と荒々しい男性的な岩山が連なる。北八ケ岳は白樺、カラマツの森林や草原が広がり、女性的なやさしさと豊かさを秘めている。 成因は約300万年前、本州を南北に縦断する大地溝帯(フォッサマグナ)のほ...

乗鞍岳 ( 長野県 松本市 / 岐阜県 高山市 )

長野県松本市と岐阜県高山市の県境、北アルプスの南端にあるコニーデ型の山。馬の鞍に似て複数の峰とその峰間のなだらかな尾根の姿から、その名がついたといわれている。 乗鞍スカイライン(岐阜側)*や乗鞍エコーライン(長野側)*で2,702mの畳平までバスが入り、容易に頂上をきわめられる。剣ケ峰を盟主として3,000m級の恵比須岳・大...

渋温泉 ( 長野県 山ノ内町 )

湯田中温泉、安代温泉などの湯田中渋温泉郷のひとつ。その中の渋温泉は温泉寺の開山虎関師錬(こかんしれん)が浴場としたという。2層、3層の凝った木造の旅館が棟を接するように立ち並び、老舗も多い。 温泉は弱食塩泉や単純温泉など。51~98度と温度が高い源泉をそのまま利用した源泉かけ流し。共同浴場の外湯が9ケ所あり、宿泊客は湯巡...

常念岳 ( 長野県 松本市 / 長野県 安曇野市 )

梓川の渓流を間にして穂高連峰・槍ケ岳と相対する常念山脈の主峰。標高は2,857m。花崗岩よりなる山頂は、ピラミッド型をしており、南北に長くバランスのとれた稜線をのばしている。山頂に立てば、穂高連峰・槍ケ岳の山並みをはじめJR大糸線沿いの町々まで360度の展望が開ける。 蝶が岳から大天井岳への縦走コースのほか東側安曇野の一の沢...

松本城 ( 長野県 松本市 )

別の名を深志城と呼ばれる名城で、松本市街地の中心部にある。本丸・二の丸・三の丸からなり、堀は、内堀の大部分のほか外堀と総堀の一部が残る。本丸・二の丸の大部分は史跡公園になっているが、三の丸北東部は官庁街となっている。 松本城は、戦国時代の深志の城がはじまりである。当時この地方を制していた小笠原氏*の一族の武将島立...

霧ヶ峰のニッコウキスゲ ( 長野県 諏訪市 / 長野県 茅野市 / 長野県 下諏訪町 / 長野県 長門町 )

諏訪市の北東部、大門峠から鷲ヶ峰(わしがみね)の間に、ゆるやかな起伏をもつ高原が3,000haにわたってつづいている。最高峰の車山は標高1925mの火山でいくつかの断層が発達し、車山湿原、踊場湿原(池のくるみ)、八島ヶ原湿原と3つの湿原を生んだ。 この草原に7月になるとニッコウキスゲが咲き誇る。ニッコウキスゲ(日光黄菅)は草丈40...

諏訪大社 ( 長野県 諏訪市 / 長野県 茅野市 / 長野県 下諏訪町 )

全国各地の諏訪神社の総本社であり、信濃国一之宮として崇敬される諏訪大社は、諏訪湖を隔てて南北に上社、下社が鎮座する。上社は諏訪市の本宮と茅野市の前宮、下社は下諏訪町の春宮と秋宮とに分かれ、この4社を合わせて諏訪大社となる独特の形式をもつ。 祭神は出雲系の神、建御名方神(たけみなかたのかみ)*と妻の八坂刀売神(やさか...

御柱祭 ( 長野県 諏訪市 / 長野県 茅野市 / 長野県 下諏訪町 / 長野県 富士見町 / 長野県 原村 )

6年に1度(数え年で7年に1度)、寅と申の年に諏訪大社4社の社殿の四隅に立つ御柱の建て替えを行う祭事で、規模の大きさ、勇壮さで日本の大祭の一つに数えられている。祭りのいわれは清浄な神地の境界を示すものとも、式年造営の省略した形とも様々な説がある。 御柱祭の幕明けは4月初旬上社の山出しに始まる。山から伐採された長さ五丈五...

赤石岳 ( 長野県 大鹿村 / 静岡県 静岡市 )

赤石山脈すなわち南アルプスの南部にあり、赤石山脈の盟主で巨体をすえる。浸食が著しく、険しい尾根を四方に張り重量感があり、その存在感から赤石山脈の名にふさわしい。山名はこの地域の岩石に含まれるラジオラリヤ板岩*が赤紫色からである。山頂は広く、カール状の地形が散見される。 昔の信仰登山のなごりをとどめる石や鉄製の剣が...

荒川三山 ( 長野県 大鹿村 / 静岡県 静岡市 )

塩見岳と赤石岳の間、前岳・中岳・東岳を荒川岳、荒川三山と総称している。南アルプス南部の主要山岳の縦走路の大半は南北方向であるが、この荒川三山は東西方向にならんでいる。前岳(3,068m)・中岳(3,084m)は巨大な一つの山塊だが、標高3,141mの東岳は南アルプスの中でも北岳、間の岳につぐ3番目の高峰。 最高峰の東岳は独立して重厚...

鹿島槍ヶ岳 ( 長野県 大町市 / 富山県 富山市 / 富山県 黒部市 )

長野県大町市と富山県立山町・黒部市の県境にあり、標高2,889m、後立山連峰*の中央に位置している。北峰と南峰のピークが吊尾根で結ばれた双耳峰の優美な山容で、後立山連峰の盟主ともいわれている。かつてはこの山周辺一帯の山域を後立山と呼んだというが、山麓の鹿島集落から取って鹿島槍ヶ岳の名になったといわれる。 鹿島槍ヶ岳への...

槍ヶ岳 ( 長野県 松本市 / 長野県 大町市 / 岐阜県 高山市 / 長野県 安曇野市 )

北アルプスの中央部、穂高連峰の北方にそびえ標高3,180m。高さでは奥穂高岳に及ばないが、天に向かって尖峰を突き上げ、キリリとひきしまった山容は、日本アルプスの王者と仰がれている。尾根も雄大で、北は険しい北鎌尾根がつづき、東は大天井岳、南は穂高連峰、西は三俣蓮華岳へと延びている。 山体の標高2,500m以上の部分は、洪積世氷...

写真提供:(C)善光寺

善光寺 ( 長野県 長野市 )

長野市中心部、”善光寺”信号または二天門跡から約460mの石畳の参道が、仁王門*・山門*を経て本堂*へとつづく。境内は5万9,000m2と広く、参道に大勧進・大本願をはじめ39の宿坊が並ぶ大寺院である。「牛にひかれて善光寺参り」*で知られるように、一生に一度お参りすれば極楽往生が約束されると、全国から多くの老若男女を集める...

浅間山 ( 長野県 軽井沢町 / 長野県 御代田町 / 長野県 小諸市 / 群馬県 嬬恋村 / 群馬県 長野原町 )

長野・群馬県境にある日本を代表する活火山で、標高2,568m。白い噴煙を上げる浅間山の雄姿は古来から名高い。成層火山でいくつかの噴火跡の山塊が集中し、その総称を浅間山という。全体はなだらかな女性的な山相で、南・北に広大な裾野が延びて草木や樹木が茂り、標高2,300m以上は裸地となっている。また中腹から山麓にかけてはわが国でも有...

白馬三山 ( 長野県 白馬村 / 富山県 朝日町 / 富山県 黒部市 / 新潟県 糸魚川市 )

北アルプス北東部、主峰白馬岳(しろうまだけ)(2,932m)とその南に杓子岳(しゃくしだけ)(2,812m)、白馬鑓ケ岳(はくばやりがたけ)(2,903m)の3つのピークが並び、白馬三山と呼ばれている。白馬岳(しろうま岳)の名前の由来は、春になると雪解けで岩が露出し、黒い「代掻き馬」の雪形が現れることから「代掻き馬」→「代馬」→「しろう...

聖岳 ( 長野県 飯田市 / 静岡県 静岡市 )

長野県と静岡県の県境にあり、日本アルプス中で最も南にある3,000m峰である。登山口は長野県側では飯田市の遠山郷奥の易老渡先、便ヶ島からと、静岡県大井川上流の椹島からとがあるが、いずれも山深く3泊は見ておきたい。 宗教的な山名だが、語源はヘズル、肘を曲げたようなうねうねした川のヒジリ沢からか、登山道がまがりくねって登るこ...

御嶽山 ( 長野県 木曽町 / 長野県 王滝村 )

乗鞍火山帯の南端、長野・岐阜の県境にそびえる独立峰の活火山である。北アルプスに含まれてはいるが、独立峰として我が国最大級の山頂の広がり、裾野を持っている。最高峰の剣ヶ峰を中心に、継子(ままこ)岳・摩利支天(まりしてん)・継母(ままはは)岳が並び、一ノ池、二ノ池、火口原である賽の河原、さらに北へ三・四・五ノ池の噴火口...

野沢温泉 ( 長野県 野沢温泉村 )

奥信濃の名湯として知られる温泉。奈良時代、高僧の行基が発見したと伝えられており、江戸時代に飯山藩主が入湯して以来繁栄し、現在では湯治やスキーのできる温泉として親しまれている。毛無山(けなしやま)(1,650m)の山ふところに抱かれた標高600mの地にある。 あちこちから湯けむりを上げる共同浴場を中心に、民宿の看板をあげた民...

笠ヶ岳 ( 岐阜県 高山市 )

新穂高温泉の北西にそびえる独立峰。標高は2,898mで、県境を接しない山としては岐阜県内の最高峰である。どこから見ても笠を伏せたような姿をしている。古くから信仰の対象とされた山で、江戸時代に円空(えんくう)上人(1632~1695年)が開山し、文政年間(1818~1829年)には播隆(ばんりゅう)上人が、山頂に阿弥陀(あみだ)仏を奉納し...

高山三町の町並み ( 岐阜県 高山市 )

市の中心部を流れる宮川(みやがわ)の東、南北に連なる三本の通りを総称して「三町(さんまち)」という。三町は、さらに安川通りを境に上町と下町に分かれていて、南側が上一之町(かみいちのまち)から上三之町(かみさんのまち)、北側が下一之町(しもいちのまち)から下三之町(しもさんのまち)である。江戸時代末期から明治時代*に...

写真提供:(一社)岐阜県観光連盟

高山の朝市 ( 岐阜県 高山市 )

米市や塩市は、金森氏による統治(1586~1692年)の頃や、天領になった江戸時代1692(元禄5)年以降も開かれていた。 養蚕(ようさん)用に桑の葉を売る桑市が、1820(文政3)年頃には高山別院前で行われ、その後も弥生橋詰、中橋と場所を変えながら開かれた。1894(明治27)年頃からは、養蚕業の不振もあり「桑市」から、農家の奥さん達に...

写真提供:飛鳥

高山祭 ( 岐阜県 高山市 )

春の「山王祭(さんのうまつり)」と秋の「八幡祭(はちまんまつり)」、二つの祭りをさす総称。 高山祭が始まったのは、金森長近が飛騨を平定し統治していた1586(天正14)年から1692(元禄5)年の間といわれる。以後、江戸幕府直轄地(天領)になり、1718(享保3)年頃に祭用の山車(だし)である「屋台(やたい)」が登場。更に、形や...

写真提供:(一社)奥飛騨温泉郷観光協会

奥飛騨温泉郷 ( 岐阜県 高山市 )

日本列島の中央部で3000m級の飛騨山脈(北アルプス)の麓に、こんこんと湧き出る湯量豊富な温泉が点在する。乗鞍岳(のりくらだけ)から流れ出す高原(たかはら)川に、上流から平湯(ひらゆ)温泉・福地(ふくじ)温泉・新(しん)平湯温泉が、穂高(ほたか)連峰から流れ出す蒲田(がまだ)川に沿って、新穂高(しんほたか)温泉・栃尾(と...

写真提供:(一社)岐阜県観光連盟

郡上おどり ( 岐阜県 郡上市 )

「郡上の八幡出てゆくときは、雨も降らぬに袖しぼる」(踊り曲「かわさき」の一節)哀調を帯びた盆踊り歌が街を流れる。郡上八幡の夏は踊りで始まり、踊りで終わるといえる。7月中旬の発祥祭(はっしょうさい)から9月上旬の踊り納めまで、日替わりで広場や神社境内、町内の道路を会場にして約30夜にわたって踊り続けられる。なかでも盂蘭盆会...

写真提供:(一社)岐阜県観光連盟

ぎふ長良川の鵜飼 ( 岐阜県 岐阜市 )

長良川が夕闇に閉ざされるころ、かがり火を赤々と水面に映して、鵜舟が川を下ってくる。鵜舟は長さ約16mの大型のもので、鵜匠一人、中乗りと艫(とも)乗りの船頭二人が乗り込む。鵜匠は舳先で手縄を付けた10~12羽の鵜を巧みに操り、鵜を引き上げて呑んだ魚を吐かせる。中乗りは捕獲した魚や器具を扱い、艫乗りは船尾で棹をとる。舳先ではか...

木曽三川の輪中集落 ( 岐阜県 海津市 / 岐阜県 羽島市 / 愛知県 愛西市 / 愛知県 弥富市 / 三重県 桑名市 )

木曽三川(きそさんせん)とは、岐阜県南西部から愛知県北西部と三重県北部の一部にかけて広がる濃尾平野を流れる木曽川、長良川、揖斐川の3つの川の総称である。 太古、木曽三川は上流から土砂を運び、濃尾平野を形成した。栄養のある土地と豊富な水に恵まれた木曽三川下流地域は、農作物が育ちやすく、水運にも便利で多くの人々が生活を...

写真提供:島田市

牧之原の茶畑 ( 静岡県 島田市 / 静岡県 牧之原市 / 静岡県 菊川市 )

牧之原は静岡県の中南部、標高100~200mの広大な台地で、延々と茶畑がつづく日本一の茶どころである。島田市金谷地区を軸としてヤツデの葉のような地形が遠州灘に向かって広がり、最南の御前崎までは28kmほどある。年間平均気温14.3℃、雨量も比較的多いという気象条件は茶の栽培に適し、現在、台地全体での茶畑は5千万m2にも及び...

浜松のうなぎ料理 ( 静岡県 浜松市 )

浜名湖では江戸時代*1から良質の天然ウナギが獲れたが、養殖ウナギは、東京のウナギ業者服部倉次郎が1900(明治33)年に舞阪に移転し、湖内の細ウナギの育成に成功したのが始まりである。昭和初期にはシラスウナギ*2からの育成が可能になり、昭和40年代に至ると、飼料の開発や加温施設の普及が進み、南岸一帯に養鰻池*3の造成が急速に拡大し...

写真提供:大井川鐵道

大井川鐵道のSL列車 ( 静岡県 島田市 )

大井川鐵道*1は、JR東海道本線と接続する金谷駅から井川線への接続駅となる千頭駅までの本線39.5kmと、千頭駅から井川駅までの井川線*2(南アルプスあぷとライン)25.5kmの2路線を運行している。 SLは、始発の金谷駅から一つ先の新金谷駅と本線の終点千頭駅間で、年間を通して多くの日に運行されている。同社が運行しているSLは、C11形が2...

写真提供:静岡県観光協会

久能山東照宮 ( 静岡県 静岡市 )

JR東海道本線・東海道新幹線静岡駅から南東へ約7.5km、有度山の南に位置する久能山の山頂(標高216m)に鎮座する。東照宮へは、久能山山麓からは16折、1,159段の急な石段*1を登るか、あるいは日本平からのロープウェイを利用する。社殿をはじめ楼門・鼓楼・神楽殿・神庫・玉垣・渡廊などの建築物は、山頂付近の傾斜を利用して巧みに配置され...

写真提供:一般社団法人 犬山市観光協会

犬山城 ( 愛知県 犬山市 )

木曽川の南岸に天守が立つ。小高い山を利用した山城と平城の中間型の平山城である。1537(天文6)年に織田信康により築城された。現存する日本最古の天守は初期望楼型で、国宝五城の一つに指定されている。3重4階、地下2階、本瓦葺の屋根に唐破風と入母屋破風を備え、標準的な規模だが軽快で洒脱な趣がある。最上階には廻り縁(展望台)があ...

写真提供:博物館 明治村

博物館 明治村 ( 愛知県 犬山市 )

名鉄犬山駅東口から「明治村行き」バスで約20分。犬山市街の南東郊、入鹿池(いるかいけ)の西岸に沿って広がっている。取り壊されていく明治の建築物の保存を計るため、また明治時代の文化を理解してもらうため、名古屋鉄道が用地を寄付するとともに財政面でも全面的に協力して、1965(昭和40)年に開館した。現在、公益財団法人明治村が管...

尾張津島天王祭(津島祭) ( 愛知県 津島市 / 愛知県 愛西市 )

天王まつりが行われる津島神社は、名鉄尾西線と津島線の起終点の津島駅からまっすぐ西、約1.2km、徒歩17分のところにある。かつては津島祇園会とされていた津島神社の7月第4土・日曜日に繰り広げられる夏季大祭である。 宵祭と朝祭とがある。宵祭前夜に、児打廻(ちごうちまわし)*の祈願が行われる。宵祭は午後の6時から10時頃まで行わ...

写真提供:名古屋市東山動植物園

名古屋市東山動植物園 ( 愛知県 名古屋市 )

地下鉄東山線東山公園駅から正門まで徒歩3分。隣の星ヶ丘駅からは植物園に近い星ヶ丘門まで徒歩7分。 1937(昭和12)年に開園した東山動植物園は本園・北園・植物園の3つのエリアで構成され、約60万m2の広さを誇る。動物園、植物園、遊園地、東山スカイタワーなどの諸施設の他、スカイビュートレインや、植物園では園内バ...

写真提供:徳川美術館

徳川美術館 ( 愛知県 名古屋市 )

JR中央本線大曽根駅南口から徒歩10分。または地下鉄東山線栄駅で名城線に乗り換え大曽根駅下車徒歩15分。美しい庭園の徳川園*に隣接する。開館は1935(昭和10)年で、徳川家康の遺品である「駿府御分物(すんぷおわけもの)」を中核に、初代義直をはじめとする尾張徳川家歴代当主やその家族の遺愛品、いわゆる「大名道具」を収蔵、展示してい...

写真提供:名古屋城総合事務所

名古屋城 ( 愛知県 名古屋市 )

地下鉄名城線名古屋城駅下車徒歩5分。「尾張名古屋は城でもつ」といわれたように、金鯱*で有名な名古屋城はむかしも今も名古屋の象徴である。 1521(大永元)年今川氏豊が、現在の二之丸の地に那古野城を築いたのが最初で、1538(天文7)年頃、織田信秀が氏豊を追ってこの城に入り、その子織田信長もここで生まれたという。その後信秀は古...

写真提供:熱田神宮

熱田神宮 ( 愛知県 名古屋市 )

名鉄神宮前駅の改札口を出ると、道路をはさんでほぼ正面に緑豊かな熱田の杜が見える。年間およそ700万人を数える参拝者でにぎわう。祭神は熱田大神で、三種の神器の一つである草薙神剣を御神体とする天照大神。相殿に天照大神以下草薙神剣とゆかりの深い4柱が祀られている。古来、伊勢の神宮につぐ崇敬を受けている。神明造りの本宮や別宮を...

写真提供:鈴鹿サーキット

鈴鹿サーキット ( 三重県 鈴鹿市 )

日本で初めての本格的な国際レーシングコースとして、1962(昭和37)年に誕生した鈴鹿サーキット。F1日本グランプリや鈴鹿8時間耐久ロードレースが開催されるレーシングコースを始め、パーク、ホテル、レストラン、温泉施設などが整備されている。 「鈴鹿サーキットパーク」では、クルマやバイクなど子どもが自分で操縦できるアトラクショ...

写真提供:大杉谷登山センター

大杉谷 ( 三重県 大台町 )

JR紀勢本線「三瀬谷駅」から町営バスで63分、終点「大杉」下車。大杉谷は、三重県多気郡大台町の宮川上流、吉野熊野国立公園内にある渓谷であり、国の天然記念物(天然保護区域)に指定されている。 2016(平成28)年3月にはユネスコの生物圏保護区「大台ヶ原・大峯山」が拡張され、大杉谷もその一部となった。同時にユネスコエコパークの登...

写真提供:松阪牛協議会

松阪牛のすき焼き ( 三重県 松阪市 )

日本三大和牛のひとつに挙げられる美しい霜降り肉が松阪牛である。1935(昭和10)年、全国規模での肉牛コンテスト・全国肉用畜産博覧会で最高の「名誉賞」を受賞したことがきっかけで全国に認知された。1958(昭和33)年には、松阪地方の出荷業者と東京の食肉業者によって「松阪肉牛協会」が創設、松阪肉流通の基礎を築くとともに、高級肉と...

英虞湾 ( 三重県 志摩市 )

英虞湾へのアクセス*は近鉄志摩線の発着駅が賢島となっているが、周辺観光地への二次交通の拠点は鵜方駅(志摩市内の各方面に向かう三重交通バスの路線バスの停留所が鵜方駅前にある)。志摩半島南部に位置する一番大きな入海。わが国有数のリアス海岸美を誇り、2016(平成28)年の第42回先進国首脳会議(伊勢志摩サミット)の会場となった賢...

写真提供:(一財)熊野市ふるさと振興公社

丸山千枚田 ( 三重県 熊野市 )

JR熊野市駅からバス(熊野古道瀞流荘線 瀞流荘方面)で40分、「千枚田・通り峠入口」にて下車、徒歩30分。丸山千枚田は1,340枚の規模を誇り、日本の棚田百選にも選ばれた日本有数の棚田である。その規模や雄大かつ美しい景観は日本一とも言われている。 400年以上前、1601(慶長6)年には2,240枚の田畑があったという記録が残されている...

関宿 ( 三重県 亀山市 )

JR関西本線関駅より徒歩約5分。三重県亀山市にある関宿(せきじゅく)は、東海道53次、江戸から数えて47番目の宿場町である。宿場町の距離は約1.8km。道路の両脇には江戸時代から明治時代にかけて建てられた町家が今でも奇跡的に200軒ほどが残っている。鈴鹿山脈の東麓に位置し、古代には三関*のひとつである鈴鹿関が置かれていた。 関宿...

彦根城 ( 滋賀県 彦根市 )

JR彦根駅西方の金亀山(こんきざん)の丘上に、琵琶湖畔を望み、白壁の三重三階の天守をのぞかせ聳え立つ。 井伊直政の遣志を継いで、子直継(のちに直勝と改名)が約20年をかけて築城、1622(元和8)年頃に完成した。近江に残る豊臣色一掃の目的を兼ねて、資材は大津・小谷(おだに)・長浜・安土・佐和山などの城の石垣や用材を使用し造...

三井寺(園城寺) ( 滋賀県 大津市 )

京阪電鉄三井寺駅から徒歩7分、三井寺とも園城寺とも呼ばれる天台寺門宗の総本山である。 園城寺という呼び名は、672年の壬申の乱で敗れた大友皇子(おおとものみこ)*の子、大友与多(おおとものよた)王が、父の霊を弔うために、「田園城邑」を寄進して寺を創建し、この文字にちなみ、天武天皇から「園城」という勅額が贈られたことが...

日吉大社 ( 滋賀県 大津市 )

比叡山の東麓、八王子山(牛尾山)の山裾に鎮まる当大社は、紀元前91(崇神天皇7)年に創祀された全国3800余りの分霊社(日吉、日枝、山王神社)の総本宮である。古くは山王七社*といわれたように、国宝の東本宮*・西本宮*など建築美を誇る多くの社殿が、大宮川の渓流が流れる森に立つ。境内には約3000本のモミジがあり、とりわけ秋は、壮...

琵琶湖 ( 滋賀県 高島市 / 滋賀県 長浜市 )

日本最大の面積(約670km2)をもつ淡水湖。滋賀県の約6分の1を占め、湖岸線は235kmにも及ぶ。古くは近淡海(ちかつあふみ)、鳰の海(におのうみ)などと呼ばれていたが、近世にその形がちょうど楽器の琵琶に似ていることから、琵琶湖と名付けられたといわれる。 断層による陥没で生じた湖である。湖西は山地が湖水間近までそ...

マキノ高原のメタセコイア並木 ( 滋賀県 高島市 )

JR湖西線マキノ駅からマキノ高原線バスで約6分。農業公園マキノピックランドを縦貫する県道小荒路牧野沢線に、約2.4kmにわたりメタセコイア*が約500本植えられている。遠景の野坂山地の山々と調和し、マキノ高原へのアプローチとして、25mの高さの並木が四季折々に美しい景観を見せている。 この並木は、1981(昭和56)年に学童農園「マ...

写真提供:パーソナル企画

天橋立 ( 京都府 宮津市 )

京都丹後鉄道天橋立駅から徒歩5分。宮島(広島県)・松島(宮城県)と並ぶ日本三景*の一つ・天橋立は、宮津湾北西岸の江尻から南の文珠までの間、宮津湾と阿蘇海(あそかい)を真一文字にたち切り、南西につき出した全長3.6km、幅20~170mの砂州(さす)*である。砂州上には大小約6,700本の松が続き、遠目には海面上に松並木が浮かび上がっ...

写真提供:パーソナル企画

東寺(教王護国寺) ( 京都府 京都市南区 )

京都駅の西南にあり、境内の東は大宮通、南は九条通に面して築地塀に囲まれている。最寄り駅は近鉄東寺駅で、九条通を西へ徒歩10分。京都駅八条口からも徒歩15分とアクセスがよく、バスの便もよい。 平安京が開かれたときに、羅城門の左右(東西)に置かれた官寺(国立寺院)の一つで、境内は創建当初の伽藍配置のままといわれ、西寺が廃...

写真提供:東本願寺

東本願寺 ( 京都府 京都市下京区 )

京都駅から北へ徒歩約6分、七条通まで上がると、北西側一帯に広大な伽藍が目に入る。正式名称を「真宗本廟」という真宗大谷派の本山である。西本願寺の東に位置し、一般に東本願寺とよばれ、地元では「お東さん」と親しまれる。親鸞聖人の死後、その末娘の覚信尼が1272(文永9)年に東山の大谷に廟堂を建てたことが本願寺の起源。1602(慶長7...

写真提供:パーソナル企画

西本願寺 ( 京都府 京都市下京区 )

通称を西本願寺、正式名称を龍谷山本願寺という、浄土真宗本願寺派*の本山である。親しみを込めて「お西さん」とも呼ばれる。堀川通と七条通の交差点の北西側に位置する寺地は広大で、東西約330m、南北約290mにおよぶ。桃山文化を代表する建造物や庭園を今に伝え、世界遺産にも登録されている。 1272(文永9)年、親鸞聖人の末娘の覚信...

三十三間堂(蓮華王院) ( 京都府 京都市東山区 )

京都駅から市バスで約10分、博物館三十三間堂前下車すぐ。東山地区の入口にあり、七条通を挟んで京都国立博物館と向かい合っている。本堂内陣の柱間が33あるので「三十三間堂」と呼ばれるが、正式名称は「蓮華王院」。本堂内に千体観音がずらりと立ち並ぶ光景は圧巻である。 1164(長寛2)年、後白河法皇の院御所の法住寺殿の一角に、法皇...

写真提供:PIXTA

南禅寺 ( 京都府 京都市左京区 )

東山地区の北部にあり、南禅寺橋から東にのびる松並木の道が南禅寺の参道で、やがて中門に至る。東山山麓に位置する南禅寺は、京都五山*の最高位の寺格にあたる「五山之上」に列せられた大寺で、臨済宗南禅寺派の大本山である。この地には亀山天皇が1264(文永元)年に造営した離宮があったが、のちに天皇は大明国師に帰依して法皇となり、1...

写真提供:東福寺

東福寺 ( 京都府 京都市東山区 )

東山区の最南部、伏見区に接するところにあり、京都駅からJR奈良線で東福寺駅下車。京阪本線東福寺駅もJR駅と並んでいる。駅から東福寺北大門まで徒歩約10分である。約16万5,000m2の寺域が広がる、臨済宗東福寺派の大本山。京都五山*の4位であり、三門・浴室・本堂・東司・禅堂・方丈などの堂宇が禅宗の伽藍様式どおりに並んでい...

鞍馬寺 ( 京都府 京都市左京区 )

京都市街の北方、深い緑におおわれた標高584mの鞍馬山南東斜面にあり、牛若丸の修行の場として、また、大天狗僧正坊の住む地として知られる寺である。叡山電車の終点鞍馬駅で下車すると、大きな天狗の面が出迎える。駅から鞍馬寺仁王門*まで徒歩5分。門から左手に進むと「鞍馬の火祭」*で名高い由岐(ゆき)神社*、九十九(つづら)折り...

慈照寺(銀閣寺) ( 京都府 京都市左京区 )

年間通して多くの観光客でにぎわう「哲学の道」の北端、銀閣寺橋を東に入ったところにある臨済宗相国寺派の寺。正しくは慈照寺といい、観音殿(銀閣)*のあることから一般に銀閣寺といわれる。北山文化を象徴する金閣寺に対し、室町時代後期の東山文化*を象徴する代表的寺院である。銀閣というものの銀箔貼りではなく、当初、上層の内外壁...

平安神宮 ( 京都府 京都市左京区 )

岡崎公園*を南北に貫く神宮道は、平安神宮の参道にあたる。冷泉通から正門の神門*(応天門)をくぐると、広い前庭の向うに大極殿*の優美な姿が望まれる。平安神宮は、1895(明治28)年、平安遷都1100年を記念して創建され、桓武天皇を祀り、市民の総社としたものである。1940(昭和15)年10月には、孝明天皇の神霊も合祀している。 社...

写真提供:一般社団法人西芳会

西芳寺(苔寺) ( 京都府 京都市西京区 )

阪急嵐山線上桂駅から徒歩20分、京都駅から京都バス苔寺・すず虫寺行きに乗れば終点下車、徒歩3分、西芳寺川の畔に西芳寺は立つ。庭一面絨毯を敷きつめたような苔の美しさから一般に苔寺として名高い。創建については諸説ある。1400(応永7)年に記された『西芳寺縁起』では、創立は聖徳太子の別荘にさかのぼる。『夢窓国師年譜』では、天平...

写真提供:龍安寺

龍安寺 ( 京都府 京都市右京区 )

京福電鉄北野線龍安寺駅徒歩7分にある。1450(宝徳2)年、細川勝元が徳大寺家の別荘であったこの地を譲り受け、妙心寺の義天玄承に帰依して禅刹を建立した。当時威容を誇ったが、応仁の乱やその後の火災で焼失し、現在の姿になった。龍安寺駅から北上し総門をくぐり、道路を横断してなお進むと山門が立つ。山門を抜けると左手に鏡容池*が広...

写真提供:天龍寺

天龍寺 ( 京都府 京都市右京区 )

世界文化遺産。嵐電嵐山本線嵐山駅を下車すると正面すぐ北側に参道入口が見える。京都五山*の第1位という格式を誇った臨済宗天龍寺派の大本山である。度重なる火災で伽藍の大半は明治以降の再建だが、亀山を背景に法堂・大方丈・多宝殿が、また総門から法堂に至る参道の両脇に塔頭が整然と並ぶ。法堂の天井いっぱいに描かれた雲龍図*は、加...

写真提供:醍醐寺

醍醐寺 ( 京都府 京都市伏見区 )

世界文化遺産。地下鉄東西線醍醐駅から東へ徒歩約10分で醍醐寺の総門に至る。山科盆地の南東に位置する醍醐山とその麓付近を醍醐と呼び、伽藍は山上の上(かみ)醍醐と山麓の下(しも)醍醐に分かれる。真言宗醍醐寺派の総本山。本尊は薬師如来。山上山下に80余棟の堂塔伽藍が甍を連ね、江戸時代以来の修験道当山派本拠地としての森厳な雰囲...

妙心寺 ( 京都府 京都市右京区 )

JR山陰線(嵯峨野線)花園駅から南総門まで徒歩5分、嵐電北野線妙心寺駅から北総門まで徒歩4分。臨済宗妙心寺派の大本山である。妙心寺派は臨済宗最大の宗派で、国内外に約3,400の関係寺院を擁する。境内は広く、南北約600m、東西約500m、総面積は約33万m2。その中心に堂々たる七堂伽藍を構え、周囲に46もの塔頭寺院が立ち並んで...

八坂神社 ( 京都府 京都市東山区 )

京阪本線祇園四条駅から徒歩約5分。四条通の東の突き当たり、祇園の花街と円山(まるやま)公園にはさまれた東山の中心にあり、「祇園さん」の名で親しまれている。祭神は素戔嗚尊(すさのおのみこと)・櫛稲田姫命・八柱御子神。社伝では656(斉明天皇2)年、高句麗系渡来人伊利之の創祀、または876(貞観18)年の南都の僧・円如の創祀という...

写真提供:パーソナル企画

浄瑠璃寺 ( 京都府 木津川市 )

奈良市街の北東、京都府木津川市の当尾(とうの)の丘陵にあり、JR加茂駅からバスで約20分。 寺名は薬師如来の東方浄土、浄瑠璃世界からきている。寺伝では1047(永承2)年、義明(ぎみょう)上人によって建立された西小田原寺が前身。1107(嘉祥2)年、浄土信仰の隆盛とともに本堂(阿弥陀堂)が、1150(久安6)年に浄土式庭園が造られ寺...

写真提供:高台寺

高台寺 ( 京都府 京都市東山区 )

豊臣秀吉の正室、北政所ねねこと、高台院が秀吉の菩提を祈るために曹洞宗の弓箴を開基に迎え、1606(慶長11)年に建立した禅宗寺院(曹洞宗)。造営に際し、取りまとめ役の寺院への口添えをするなど徳川家康が積極的に援助したと伝わる。高台院の意向により伏見城の遺構や秀吉と高台院の所縁のものが堂宇には使用され、壮麗な寺院であった。...

写真提供:黄檗山萬福寺

萬福寺 ( 京都府 宇治市 )

JR奈良線・京阪宇治線黄檗駅から徒歩5分。宇治の北方にある。中国明の僧、隠元隆琦(いんげんりゅうき)*が開創した黄檗(おうばく)宗*の大本山。1654(承応3)年63歳で福建省から来朝した隠元が、1661(寛文元)年に中国の黄檗山萬福寺にならって建立。隠元のあと13代まで明僧の住持が続き、14世竜統が日本人で初めて住持となった萬福寺...

写真提供:知恩院

知恩院 ( 京都府 京都市東山区 )

正式名称は、華頂山知恩教院大谷寺という、浄土宗の総本山。東山三十六峰の一つ・華頂山の麓に広がる大寺院である。法然上人が草庵を結び人々に念仏の教えを説き、1212(建暦2)年に生涯を閉じた地に建つ。日本最大級の木造門である三門*をくぐり、石組の階段を登り切ると、法然上人の御影を祀る堂々たる大建築の御影堂*がどっしりと構えて...

伏見稲荷大社 ( 京都府 京都市伏見区 )

京都駅からJR奈良線で5分、稲荷駅を降りると目の前には壮観な大鳥居。全国に約3万社ある稲荷神社の総本宮である伏見稲荷大社は、古くから五穀豊穣・商売繁昌の神として崇敬を集め、参拝者は絶えることがない。大鳥居をくぐると、稲荷山*を背にして楼門・外拝殿・本殿*・権殿*など、朱塗りの壮麗な社殿が並び、また境内には多くの摂末社が...

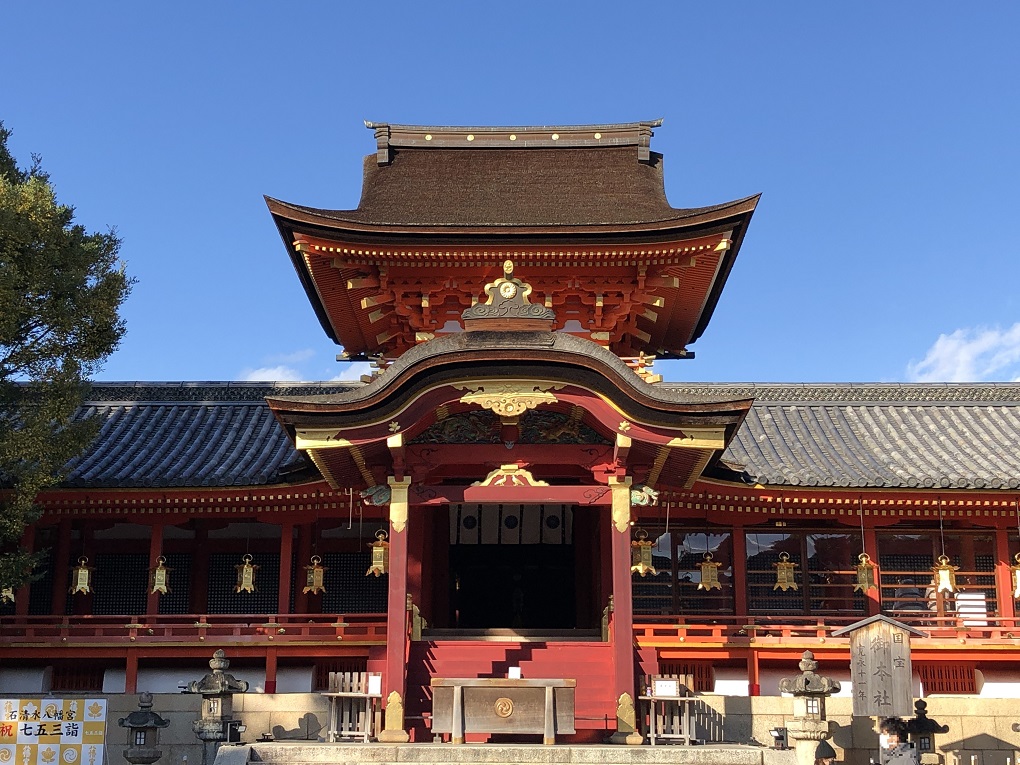

石清水八幡宮 ( 京都府 八幡市 )

京阪電車石清水八幡宮駅から表参道を歩いて登って約30分。同駅前から参道ケーブルカーを利用すれば八幡宮山上駅下車、徒歩5分。木津川・宇治川・桂川の合流点の南、対岸には天王山がそびえる要害の地、男山山頂に立つ。祭神は応神天皇・比咩(ひめ)大神・神功皇后。859(貞観元)年、奈良大安寺の行教律師の奏請で大分の宇佐八幡宮から勧請...

建仁寺 ( 京都府 京都市東山区 )

祇園の繁華街の南。花街宮川町にも隣接する、臨済宗建仁寺派の大本山。1202(建仁2)年、源頼家の帰依を受けた栄西*が、中国(宋)の百丈山(ひゃくじょうざん)にならって建立した寺で、寺名は創建時の年号からつけられた。当初は、天台・密教・禅の三宗兼学の道場だったが、第十一世蘭渓道隆のときから、臨済宗の寺院となり、足利義満が京...

仁和寺 ( 京都府 京都市右京区 )

世界文化遺産。嵐電北野線御室(おむろ)仁和寺駅から徒歩3分で仁和寺二王門に着く。宇多天皇陵のある大内山陵を背景に、南に双ヶ岡を控えた景勝地を占め、深い緑に包まれる真言宗御室派の総本山である。886(仁和2)年に光孝天皇の勅願で着工、宇多天皇即位後の888(仁和4)年に完成、年号から仁和寺と号する。のちに宇多天皇が落髪後入寺し...

写真提供:賀茂別雷神社(上賀茂神社)

賀茂別雷神社(上賀茂神社) ( 京都府 京都市北区 )

世界文化遺産。地下鉄烏丸線北山駅から徒歩15分、市バスは上賀茂神社前からすぐ、または上賀茂御薗(みその)橋から徒歩5分。賀茂川に架かる御薗橋の東に鎮座し、下鴨神社とともに賀茂社と呼ばれ、京都でもっとも古い神社の一つ。御祭神は賀茂別雷大神(わけいかづちのおおかみ)。雷神を祀るところから、厄除けの信仰を集めている。山城国の...

北野天満宮 ( 京都府 京都市上京区 )

嵐電北野白梅町駅から一の鳥居まで徒歩7分、市バス北野天満宮からは徒歩2分。平安時代前期の学者であり、政治家であった菅原道真を祀る。道真は35歳で文章博士に任じられた後、右大臣にまで昇ったものの、左大臣藤原時平の讒言により、大宰権帥に左遷され、903(延喜3)年に大宰府で死去。その後、時平や皇太子の病死、天変地異の続発、さら...

写真提供:賀茂御祖神社(下鴨神社)

賀茂御祖神社(下鴨神社) ( 京都府 京都市左京区 )

世界文化遺産。京阪鴨東線と叡山電鉄の出町柳駅から高野川を渡って北へ徒歩10分。上賀茂神社が祀る賀茂別雷命(かもわけいかづちのみこと)の母神である玉依媛命(たまよりひめのみこと)と祖父神の賀茂建角身命(たけつぬみのみこと)を祭神とし、社伝では神武天皇の御代に比叡山西麓の御現山(みあれやま)に降臨し、崇神天皇の代に神社の...

写真提供:元離宮二条城事務所

元離宮二条城(二条城) ( 京都府 京都市中京区 )

地下鉄東西線二条城前駅から徒歩すぐ。堀川通を正面にして東西約600m、南北約400mの周囲に堀を巡らし、総面積は27万5,000m2。世界文化遺産。 1603(慶長8)年、徳川家康が御所の守護と将軍上洛の際の宿所として築城した。当初の規模は現在の二の丸エリアに相当する小さなもので、城郭というより居所であった。徳川家康と豊臣秀...

写真提供:一般社団法人南丹市美山観光まちづくり協会

美山かやぶきの里 ( 京都府 南丹市 )

美山(南丹市美山町)の観光拠点である「京都丹波国定公園ビジターセンター」へは京都市中心部から国道162号などで約50km、美山かやぶきの里はさらに府道38号で約6kmの距離にある。美山は京都府のほぼ中央、由良川の最上流部にあって、標高800~900m級の連山の間に開けている。山間を縫って由良川、棚野川(たなのがわ)が流れ、河川一帯は鮎...

写真提供:和束町

和束町の茶畑 ( 京都府 和束町 )

JR関西本線(大和路線)加茂駅から奈良交通バスで約15分。和束町は京都府南部、奈良県との府県境近くに位置する。南山城地域の最高峰である鷲峰山(じゅうぶさん)が北にそびえ、町の中央を木津川の支流・和束川が流れる。その流域の丘陵地に茶畑*が広がっている。宇治茶生産800年の歴史*があり、現在も京都府最大の茶産地として宇治茶の約...

写真提供:宮内庁京都事務所

京都仙洞御所 ( 京都府 京都市上京区 )

京都御苑*の東寄り、寺町御門と清和院御門の間にある。地下鉄烏丸線丸太町駅から徒歩15分、京都市バス府立医大病院前からは徒歩10分。仙洞とは上皇の住むところをいうが、ここは1630(寛永7)年徳川幕府が後水尾上皇のために小堀遠州を奉行として二条城の行幸御殿を移して造営したもので、もとは桜町殿と称した。御殿はその後火災と再建を繰...

写真提供:上賀茂神社

葵祭 ( 京都府 京都市左京区 / 京都府 京都市北区 )

毎年5月15日に行われる上賀茂・下鴨両神社の例祭。正式名を賀茂祭というが、祭りの際、内裏宸殿の御簾や牛車、衣冠などに二葉葵を飾ることから葵祭と呼ばれる。祭りは路頭の儀・社頭の儀からなる。路頭の儀は、平安時代の風俗そのままの優雅な装束を着けた約500人と馬36頭、牛4頭、牛車2車、風流傘10基からなり、行列が延々約1kmにも及び、さ...

写真提供:PIXTA

時代祭 ( 京都府 京都市左京区 / 京都府 京都市中京区 / 京都府 京都市上京区 )

毎年10月22日に行われる平安神宮の大祭。平安京遷都1100年を記念して、1895(明治28)年に始められた。当日の朝、平安神宮での祭典の後、2基の御鳳輦(ごほうれん・御祭神〈桓武天皇と孝明天皇〉の乗る神輿)が京都御所へ向かう(神幸列)。建礼門前行在所において行在所祭を執り行った後、12時に出発するのが祭りのハイライト・時代祭風俗行...

写真提供:松竹

南座 ( 京都府 京都市東山区 )

鴨川に架かる四条大橋の東詰に立つ、現存する日本最古の歴史を持つ劇場。京阪本線祇園四条駅下車すぐ、阪急京都河原町駅下車徒歩3分と、交通至便な地にある。江戸時代初期、出雲の阿国(いずものおくに)*が「かぶき踊り」を披露するなど、四条河原では踊りや芝居が盛んに行われており、付近に常設の芝居小屋を設けたのが始まりである。7軒...

写真提供:祇園甲部歌舞会

都をどり(祇園甲部歌舞練場) ( 京都府 京都市東山区 )

「都をどり」は祇園甲部歌舞練場で毎年4月1~30日に行われる舞踊公演。京都五花街*の一つで、なかでも最大規模の花街である祇園甲部の芸妓・舞妓が華麗な舞を披露する。祇園甲部歌舞練場は京阪本線祇園四条駅から徒歩8分、阪急京都線京都河原町駅から徒歩10分。 都をどりは1872(明治5)年に京都博覧会の催し物として初演。以後150年以上...

相国寺 ( 京都府 京都市上京区 )

地下鉄今出川駅から徒歩約10分、同志社大学の北側に広大な寺域を構える、臨済宗相国寺派の大本山。正式名称は萬年山相國承天禅寺。室町に花の御所を造営した足利義満が、その隣接地に約10年の歳月を費やして1392(明徳3)年に完成した。 「相国」とは唐名で大臣を意味し、当時、左大臣だった義満にちなんだもの。義満は禅の師春屋妙葩(しゅ...

写真提供:伊根町観光協会

伊根の舟屋群 ( 京都府 伊根町 )

日本海に臨む丹後半島の北東部に位置する伊根町。その町の南端、伊根浦地区では伊根湾に沿って、当地ならではの伝統建築「舟屋」がびっしりと立ち並び、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。山陰近畿自動車道の与謝天橋立ICから国道176・178号線で23km、約30分で到達する。 伊根浦は古くからの漁業集落。江戸時代末期~昭和...

写真提供:右源太

貴船の川床 ( 京都府 京都市左京区 )

水の神を祀る貴船(きふね)*神社のそばを流れる貴船川沿いに約20軒の店が並び、5月から9月末までの間「川床」で食事を楽しむ事ができる。貴船は京都市街の最北にあたり、叡山電鉄貴船口駅から京都バスに乗り換え「貴船」下車、又は予約した店の無料送迎バスを利用する。 川床は清流の上や川岸に床を設けて食事をするもので、京都の鴨川...

写真提供:京都市文化財保護課

京菓子 ( 京都府 京都市 )

京菓子は御所で用いられる献上菓子、社寺の饗饌菓子、そして茶道の菓子として発達してきた。奈良時代に伝わった唐菓子(からくだもの)の団喜・餢飳(ぶと)*などは神仏への供え物としてつくられた。鎌倉時代に禅宗が流入。同時期に伝わったお茶うけ的な点心の「羹(あつもの)」には獣や魚の肉を使うものが多かったが、次第に植物性の素材...

写真提供:パーソナル企画

大徳寺 ( 京都府 京都市北区 )

船岡山の北、北大路通の市バス大徳寺前のすぐ北が大徳寺。境内の東を通る大徳寺通に向かって総門が開き、西は今宮門前通を越えて千本通近くにまで及び、西端は塔頭孤篷庵。間に京都市立紫野高校や民家を挟んでいる。 臨済宗大徳寺派大本山、宗峰妙超(大燈国師)が1315(正和4)年に、赤松則村の援助で建てた小庵に始まる。花園上皇から寄...

道頓堀界隈(道頓堀、千日前、法善寺横丁) ( 大阪府 大阪市中央区 )

【道頓堀】 大阪・ミナミの中心、道頓堀川南側の道頓堀通沿いに展開する繁華街。大阪メトロ御堂筋線・四つ橋線・千日前線なんば駅、大阪メトロ堺筋線・千日前線日本橋駅、阪神なんば線・近鉄奈良線大阪難波駅、南海電鉄なんば駅など、多くの駅からアクセスできる。 道頓堀川は、成安道頓*が1612(慶長17)年に開削工事を始め、3年後に...

写真提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ( 大阪府 大阪市此花区 )

JRゆめ咲線ユニバーサルシティ駅前の複合商業施設「ユニバーサル・シティウォーク大阪」を抜け、徒歩約3分の広大な湾岸地区に立地するテーマパーク。「USJ」とも称される。「東京ディズニーシー」と同じ2001(平成13)年にオープンし、以後、「東の東京ディズニーリゾート、西のUSJ」といわれ、東西二大テーマパークの双璧をなす。 1990(...

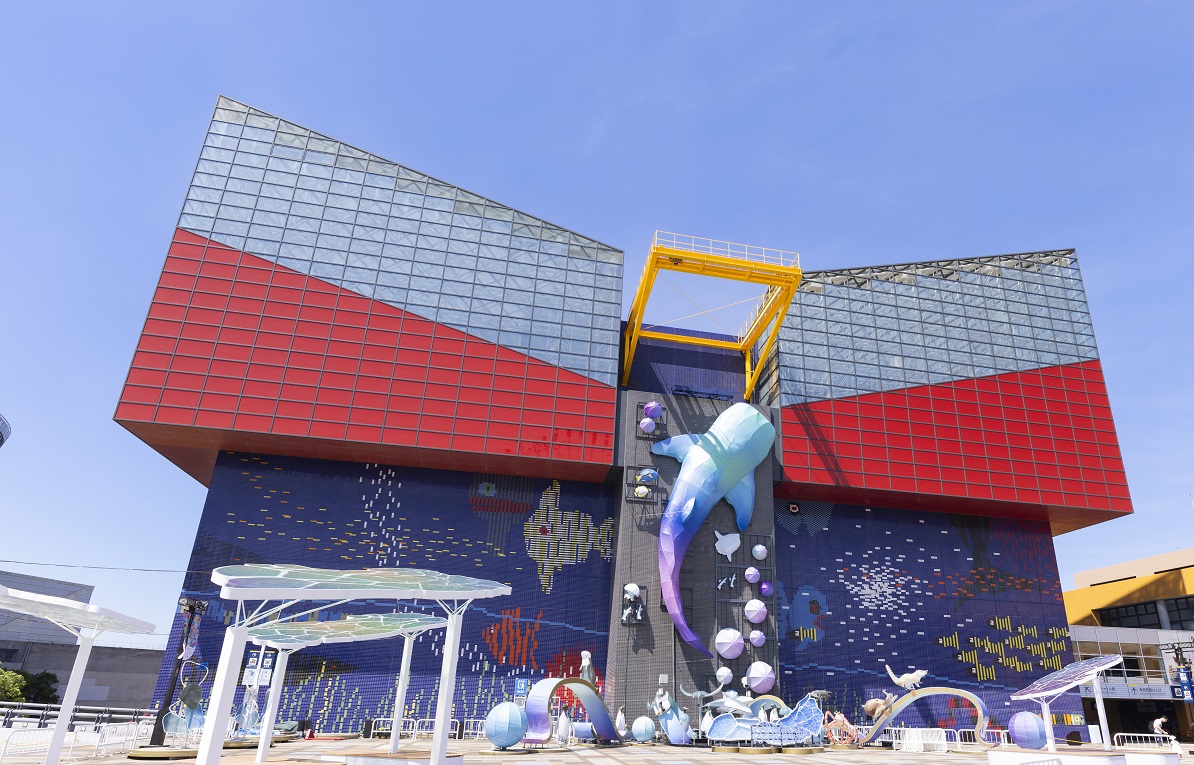

写真提供:海遊館

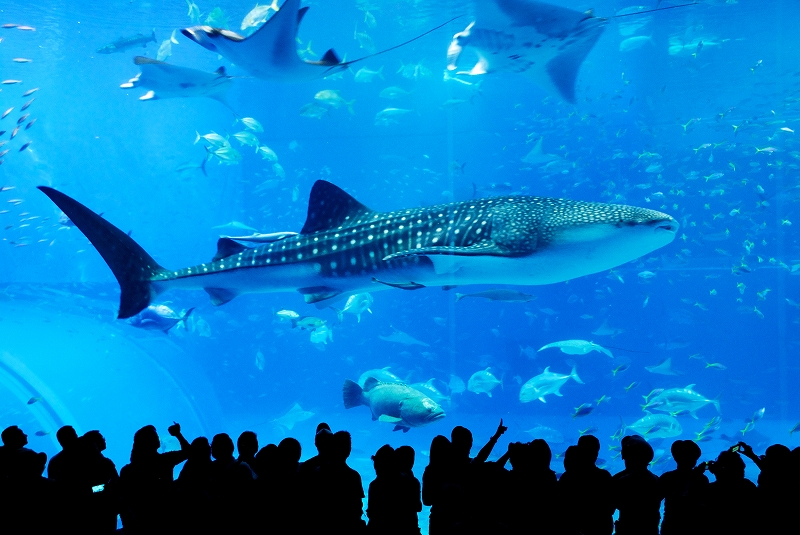

海遊館 ( 大阪府 大阪市港区 )

大阪メトロ中央線大阪港駅から徒歩約5分、大阪湾に面する「天保山ハーバービレッジ*」に立地する国内有数の水族館。世界最大の海洋である太平洋と、その周辺海域にみられる自然環境を忠実に再現し、約620種・30,000点の生物を飼育・展示する。 開発に際して、いまでは各地の水族館に普及したアクリルパネルの水槽を導入、ジンベエザメが...

写真提供:国立民族学博物館

国立民族学博物館 ( 大阪府 吹田市 )

文化人類学・民族学に関する調査・研究、国内外における民族資料の収集・展示などを目的として1974(昭和49)年に創設され、1977(昭和52)年に開館した。初代館長は民族学者・文明学者の梅棹忠夫*。万博記念公園の中央北寄り、日本庭園前ゲート付近に位置する。収蔵する標本資料は346,000点を超え、20世紀後半以降に構築された民族誌コレク...

写真提供:日本コナモン協会(農林水産省Webサイト)

大阪のたこ焼き ( 大阪府 大阪市 )

大阪を代表する食文化のなかでも、アイドル的な存在であるたこ焼き。専用の鉄鋳物鍋にゆるめの生地を流しいれ、ゆでたマダコを15mmほどのさいの目カットしたものと天かすなどを入れて、ひっくり返して球体に焼き上げる。シンプルでありながらどこか愛嬌のある形と、テイクアウトで食べられる手軽さは、人々を引き付けてやまない。 大阪の...

四天王寺 ( 大阪府 大阪市天王寺区 )

JR関西本線・大阪環状線・阪和線天王寺駅から南大門まで北約800m、大阪メトロ谷町線四天王寺前夕陽ケ丘駅から西大門まで南へ450m。『日本書紀』によると、聖徳太子が現在地に593(推古天皇元)年、日本最初の官寺として造営*1したといわれる。寺と学校的施設である敬田院、福祉的施設である悲田院、病院的施設である施薬院・療病院の四箇院...

住吉大社 ( 大阪府 大阪市住吉区 )

南海電車住吉大社駅の東側の通りには路面電車(阪堺電軌)の住吉鳥居前駅があり、その先に住吉大社の境内が広がる。大鳥居をくぐると正面に朱塗りの大きな反(太鼓)橋*1があり、これを渡って、さらに鳥居を抜けると住吉造*2の4棟の本殿*3が建つ。今は海に遠くなったが、かつては海に向かって西面していたという。手前に建つ第三(本宮)...

観心寺 ( 大阪府 河内長野市 )

南海電車河内長野駅から南東へ3.5km。国道310号沿いの山間に建つ古刹。 山門をくぐると、幅広い長い石段に導かれて国宝である金堂*1に着く。この金堂を中心に緩やかな傾斜を利用して建掛塔*2、霊宝館*3、講堂、訶梨帝母天堂(かりていもてんどう)*4などの堂宇が配されている。南朝ゆかりの寺で、後村上天皇陵*5や楠木正成首塚*6が...

岸和田だんじり祭 ( 大阪府 岸和田市 )

「だんじり」*1は「地車」あるいは「壇尻」とも表記され、摂津・河内・和泉などの大阪を中心に西日本の祭の神幸行列で、地域により型式や曳き回し方には差異があるものの、ひろく見られる山車のことである。 そのなかでも、岸和田の「だんじり祭」は江戸中期からの歴史*2を誇り、各町会*3の「だんじり」が町中を勇壮、豪快に走り回り、...

天神祭(大阪天満宮) ( 大阪府 大阪市北区 )

大阪天満宮の夏の例大祭。祭りの起源については、社伝では同社の創祀から2年後の951(天暦5)年に社前から神鉾を流し、流れ着いた岸に御旅所を仮設し、そこに御神霊が渡御したことに始まるとしている。その後、船の数が多くなり、風流行事の影響を受け華やかな飾りつけがなされるようになった。ことに、大阪が「天下の台所」として町人文化が...

仁徳天皇陵古墳(大仙陵古墳) ( 大阪府 堺市堺区 )

JR阪和線百舌鳥駅の北方にある。陵前から眺めるとこんもりした森のようで、三重の濠に囲まれ、荘厳な雰囲気を漂わせている。その広さにおいて世界最大の墳墓として名高く、陵の名は百舌鳥耳原中陵(もずのみみはらのなかのみささぎ)といい、大仙陵(だいせんりょう)とも呼ばれる。5世紀中ごろ、当時の支配者が自らの権威を誇示するためにつ...

古市古墳群 ( 大阪府 藤井寺市 / 大阪府 羽曳野市 )

2019(令和元)年7月、百舌鳥(もず)古墳群とともに、「百舌鳥・古市古墳群」として49基が世界遺産に登録された。百舌鳥・古市古墳群は、古墳時代の最盛期(4世紀後半から5世紀後半)にかけて築造された、古代日本列島の王たちの墓群である。古代日本の政治文化の中心地の一つであり、大陸に向かう航路の出発点であった大阪平野に位置する。...

山陰の松葉ガニ料理 ( 兵庫県 新温泉町、香美町 / 島根県 隠岐の島町 / 鳥取県 鳥取市、岩美町 )

松葉ガニはクモガニ科に属するやや大型の食用ガニで、正式にはズワイガニというが、山陰地方では成長した雄を「松葉ガニ」*と呼んでいる。京都の丹後地方では「間人(たいざ)ガニ」、福井県周辺では「越前ガニ」という。また、雄をズワイ、雌をコウバコと呼びわける地方もある。このカニは北方系で、日本海側では島根沖まで南下していると...

神戸北野異人館群 ( 兵庫県 神戸市 )

神戸市の中心街・三宮や元町の北側、六甲山麓の南斜面にある山手一帯の北野町および山本通一帯は、明治から昭和初期に建った洋館がもっとも多く残っており、現在は「神戸市北野町山本通重要伝統的建造群保存地区」に選定されている。約9.3万m2に及ぶ保存地区には、国の重要文化財となっている旧トーマス住宅(風見鶏の館)*及び...

有馬温泉 ( 兵庫県 神戸市 )

有馬温泉の開湯は、神代*1からという伝承もあるが、もっとも古い記録としては「日本書紀」に舒明天皇及び孝徳天皇*2が行幸されたことが記されている。さらに平安時代には和歌に詠み込まれ、枕草子*3にもその名が出ており、極めて古くから都の貴庶を問わず入湯に来たことがうかがわれる。 また、「有馬温泉寺縁起」では、奈良時代の僧行...

明石海峡大橋 ( 兵庫県 神戸市 / 兵庫県 淡路市 )

明石海峡大橋は、大阪湾と播磨灘の間にある明石海峡に本州側の兵庫県神戸市舞子と淡路島側の淡路市岩屋を結んで架けられている。橋長3,911m、中央支間(主塔と主塔の間)長1,991mで、1988(昭和63)年に着工、1998(平成10)年に完成した。同橋は、本州と四国を、道路と鉄道で繋ぐ本州四国連絡架橋事業の一環として造られた。 建設にあた...

全国高等学校野球選手権大会(夏の甲子園) ( 兵庫県 西宮市 )

全国高等学校野球選手権大会は、1915(大正4)年夏、大阪豊中運動場で開かれた全国中等学校優勝野球大会が第1回となる。地方大会参加73校の中から本大会には10代表が参加し優勝は京都二中だった。第3回からは西宮市鳴尾球場に移り、1924(大正13)年に甲子園球場*1が完成するとその夏の大会から同球場で行われるようになった。1942~1945(...

竹田城跡 ( 兵庫県 朝来市 )

JR播但線竹田駅の西、円山川左岸、標高約354mの古城山頂にある。この地は兵庫県のほぼ中央、但馬地方の南端にあり、但馬・丹波・播磨の三国の境に近く、播但道・山陰道が交差しており、交通の要衝となっている。竹田城の築城については、確かな記録は遺されていないが、但馬などの守護職にあった山名持豊*1(後に宗全と号す)が嘉吉の乱*2...

圓教寺 ( 兵庫県 姫路市 )

JR山陽本線・山陽電鉄姫路駅より北へ7kmほどの書写山ロープウエイ山麓駅からロープウエイに乗って約4分の山上駅下車。ここから約1kmの急坂を登ると、徒歩20分ほどで圓教寺の摩尼殿(本堂)*1に着く(有料のマイクロバスあり、所要5分)。 標高371mの書写山の山上一帯は圓教寺の境内で占められ、全山スギ・ヒノキなどの深い森で覆われてお...

写真提供:阪急電鉄株式会社 歌劇事業部

宝塚大劇場 ( 兵庫県 宝塚市 )

「宝塚大劇場」は、「すみれの花咲く頃、初めて君を知りぬ……」の歌に象徴される「宝塚歌劇団」*1の本拠地で、阪急宝塚線宝塚駅から「花のみち」*2をたどり500mほどのところにある。大劇場は座席数2,550席を擁し、各組80名ほどの団員からなる花組・月組・雪組・星組・宙組の5つの組により1年を通じそれぞれ特色のある公演が交代で行なわれて...

豊岡のコウノトリ ( 兵庫県 豊岡市 )

日本においてコウノトリ*は、江戸時代には全国に生息していたといわれるが、乱獲などにより1971(昭和46)年にその姿が確認されなくなった。そのため最後の生息地であった豊岡では、1999(平成11)年に野生復帰事業として「兵庫県立コウノトリの郷公園」を開設し、種の保存と野生化及び人と自然の共生に関する普及啓発などに取り組んでいる...

城崎温泉 ( 兵庫県 豊岡市 )

JR山陰本線城崎温泉駅から約350mほどのところ、東西に流れる大谿(おおたに)川の谷あいに沿って形成された温泉街。大谿川は温泉街のすぐ下流で、円山川と合流し日本海に注いでいる。温泉街はこの大谿川に沿うように柳の並木が植栽され、川には数メートルおきに丸い石橋も架けられている。この街並みには老舗の旅館*だけではなく、城崎名物...

明日香村の古墳(キトラ古墳・高松塚古墳・石舞台古墳) ( 奈良県 明日香村 )

奈良盆地の中南部、明日香村の村内には、古代史を解き明かすために重要な古墳が数多くある。なかでもキトラ古墳、高松塚古墳、石舞台古墳はよく知られる。これらの古墳の周辺は国営飛鳥歴史公園*1のキトラ古墳周辺地区、高松塚周辺地区、石舞台地区として整備されている。 キトラ古墳は近鉄吉野線壺阪山駅から東に約1km、高松塚古墳から南...

写真提供:パーソナル企画

奈良のシカ ( 奈良県 奈良市 )

奈良のシカは春日大社の神の使い*1とされ古く*2から大切にされてきた。現在は奈良公園に1,300頭(2024年7月現在)ほどが生息、国の天然記念物として保護されている。春日大社の参道脇に鹿苑があり、シカの保護育成にあたっている。公園内の売店で販売している「鹿せんべい」*3は観光客がシカに与えることができるが、それ以外は一切与えられ...

写真提供:平城宮跡管理センター

平城宮跡 ( 奈良県 奈良市 )

平城宮跡は、近鉄奈良線大和西大寺駅と同新大宮駅の間、佐紀路*1の南側に広々とした平地に遺された平城京*2の中心地であった史跡。現在は広大な遺跡公園となっている。平城京は710(和銅元)年に元明天皇により藤原京から遷都*3され、784(延暦3)年に桓武天皇により長岡京に遷されるまでの8代74年間の都であったが、延暦の遷都後は荒墟*4と...

写真提供:パーソナル企画

春日大社 ( 奈良県 奈良市 )

御蓋山(みかさやま)*1の麓、春日山原始林から続く深い杜の中に鎮座する古社。近鉄奈良線奈良駅から800mほどの興福寺境内のすぐ東に立つ一之鳥居*2から本社までさらに1300mほど続く表参道は、浅茅(あさじ)ヶ原、飛火野を通って行く。参道に燈籠が徐々に増え、二之鳥居を過ぎれば、両側に石燈籠が林立して、本社の南門*3へと導かれる。本殿...

写真提供:パーソナル企画

興福寺 ( 奈良県 奈良市 )

境内の南側から入るのならば、近鉄奈良線奈良駅からアーケードの東向商店街を南下し、三条通りを西へ。駅から約500mで五重塔のたもとに着く。北側からならば、近鉄奈良駅から大宮通り(登大路)を東へ300mのところが北参道の入口になる。 約2万5,000坪(約8万2,500m2)に及ぶ境内には、仕切りの塀もない松林の中に、中金堂*1・...

写真提供:薬師寺

薬師寺 ( 奈良県 奈良市 )

近鉄橿原線西ノ京駅のすぐ南東にあり、境内に立つ三重塔は西ノ京のシンボルになっている。西ノ京駅から道を左にとれば、與楽門からすぐ境内に入れるが、正面は南側の南門となる。伽藍配置は、南門*1、中門、本尊の薬師三尊像(国宝)を祀る金堂*2、教学の中心となる大講堂*3、僧侶が食事をする食堂*4が南北に一直線に並び、金堂の左右(東西...

写真提供:パーソナル企画

唐招提寺 ( 奈良県 奈良市 )

近鉄橿原線西ノ京駅から北へ約600m、閑静な五条町の集落の一角に、木立の深い境内が広がっている。南大門*1をくぐると、正面に「天平の甍」の金堂*2が建ち、その背後に平城宮から移された講堂*3が構えている。奈良に遺る古代寺院のほとんどが兵火にかかっているなかで、創建時からの姿を維持しつつ、奈良時代から近世までの各時代の伽藍*4をよ...

東大寺二月堂修二会(お水取り) ( 奈良県 奈良市 )

二月堂の本尊の前で罪障を懴悔し、国家の安泰と万民の快楽(けらく)などを祈る十一面悔過(けか)*1の法要。3月1日から14日まで行われる。752(天平勝宝4)年、実忠*2が笠置山の竜穴で菩薩たちの行法を見て創始*3したと伝えられ、もとは旧暦2月に行われたので修二会*4と呼ぶ。 現在の日程は次のとおりである。まず、前年の12月16日に翌年...

写真提供:パーソナル企画

奈良国立博物館 ( 奈良県 奈良市 )

近鉄奈良線奈良駅から東へ800mほどのところにある。日本で2番目にできた国立博物館で、仏教美術に関する文化財を中心に収蔵しており、展示も仏教美術の鑑賞と研究に役立つように考えられている。ギャラリーは「なら仏像館」*1・「青銅器館」*2・「東新館」*3・「西新館」*4の4つ。また、仏教美術関連の調査研究資料の作成・収集などを行い、...

大台ヶ原 ( 奈良県 上北山村 / 三重県 大台町 )

大峰山脈の東、奈良・三重を分ける台高(だいこう)山脈の主峰部を指し、大台ヶ原山とも呼ばれる日出ヶ岳(標高1,695m)、三津河落山(さんづこうちやま・標高1,654m)などに囲まれた山頂部は、古生層および中生層からなる隆起準平原*1の名残とされる広い台地状を呈し、周囲は急峻な懸崖となっている。とくに南西部は大蛇嵓(だいじゃぐら)...

写真提供:長谷寺

長谷寺 ( 奈良県 桜井市 )

近鉄大阪線長谷寺駅から長谷寺の門前まで北東へ約1.2km。初瀬山*1の山麓から中腹に大伽藍を構えている。真言宗豊山派の総本山で、西国三十三所観音霊場の第8番札所。ボタンや紅葉*2などの名所としても知られ「花の御寺」の異名をもつ。 境内には本堂*3を中心に五重塔、大講堂*4などの堂塔が建つ。初瀬山の中腹に位置する本堂へは、山麓の...

写真提供:パーソナル企画

吉野山寺社群 ( 奈良県 吉野町 )

奈良県南部、大峰山脈の北端、南北に約8km続く尾根が吉野山である。一帯には、修験道の根本道場である金峯山寺を中心に多くの社寺がある。 吉野山から山上ヶ岳(大峰山)までの大峰山脈北部の山々は、古くから金峯山(きんぷせん)と呼ばれ、神聖視されていた。伝承によれば、7世紀後半、役行者*1が金峯山で修行中に金剛蔵王権現を感得、...

写真提供:パーソナル企画

今井町の街並み ( 奈良県 橿原市 )

近鉄橿原線八木西口駅から南西へ200~1,000mほどのところに広がる古い街並み。東西約600m、南北約310m、面積にして約17.4万m2が国の重要伝統的建造物群保存地区に選ばれている。地区内には約500件の伝統的建造物があり、9件*1は国の重要文化財に指定されている。 今井町は、古くは興福寺一乗院の荘園であったが、15世紀後半に...

写真提供:パーソナル企画

室生寺 ( 奈良県 宇陀市 )

近鉄大阪線室生口大野駅から南へ約6.5km、室生川の上流の山間にある。室生川にかかった朱塗りの太鼓橋を渡り、「女人高野室生寺」の石柱が立つ門前を右折して進めば、左手に寳物殿*1が見え仁王門となる。これをくぐり参道を直進し左に折れ、鎧坂の石段を登れば弥勒堂*2と金堂(国宝)*3が並び、一段上がると伽藍の中心となる国宝の本堂(灌頂堂...

写真提供:パーソナル企画

金峯山寺 ( 奈良県 吉野町 )

金峯山寺は修験道の根本道場で、吉野山はこの寺を中心に発展してきた。伝承によれば、7世紀後半、役行者*1が金峯山(吉野山から山上ヶ岳〈大峰山〉にかけての山々)で修行中に金剛蔵王権現を感得、その姿を桜の木に刻んで、山上(山上ヶ岳)と山下(吉野山)に堂を建てて祀った。これが金峯山寺の始まりとされ、山上の蔵王堂が現在の大峯山寺...

奥之院 ( 和歌山県 高野町 )

高野山奥之院は、高野山の山上東端に位置し、弘法大師・空海の御廟と、その参道の入口である一の橋から東へ広がる一帯を指す。一の橋から廟前までの約2kmの参道には、杉や檜がうっそうと茂り、両側には20万基を超える墓石*1が並んでいる。大きいものは高さ10mにも達する江戸時代各大名の巨大な五輪塔で、ほかにも位牌、方柱、宝篋印塔、無縫...

高野山の宿坊の精進料理 ( 和歌山県 高野町 )

仏教の「殺生を避ける」考えに基づいて作られる精進料理は、肉や魚などの「生臭(なまぐさ)」を使わない野菜中心の質素な料理のイメージだが、高野山の精進料理のルーツは「振舞料理」であり、塗の御膳にたくさんの品々が並び見た目にも豪華である。平安時代から皇族や大名の参詣をはじめ、全国から参拝に来る檀信徒に対して、ようこそお越...

金剛峯寺 ( 和歌山県 高野町 )

和歌山市から東へ約50km、大阪市から南へ約80kmの山上盆地に広がる高野山のほぼ中央に位置するのが、3,600寺を有する高野山真言宗の総本山、金剛峯寺である。真言宗の宗祖空海・弘法大師が、ここに伽藍を建立して以来1200年あまり、幾度かの浮沈の波を乗り越えて法燈を守り、宗派を越えた霊場として今日に至っている。 高野山は「一山境内...

壇上伽藍 ( 和歌山県 高野町 )

壇上伽藍は高野山のほぼ中央部に建ち並ぶ堂塔群で、奥之院と並ぶ高野山の聖地であり、真言密教修禅の場である。19棟の堂塔で構成され、広さは約5万5千m2にも及ぶ。高野山における壇上とは、大日如来が鎮座する壇、もしくは道場を意味する。伽藍とは仏塔を中心とした僧房などを配置した場所のことである。 壇上伽藍の歴史は古く...

熊野古道 ( 和歌山県 田辺市 / 和歌山県 那智勝浦町 / 和歌山県 新宮市 )

紀伊山地は標高1,000~2,000m級の山脈が東西あるいは南北に走り、年間3,000mを超える豊かな雨水が深い森林を育む山岳地帯である。当地は自然神話の時代から神々が鎮まる特別な地域と考えられ、日本古来の自然崇拝に根差した山岳信仰や神道・伝来仏教・道教との融合によって形成された日本固有の神仏習合の霊場や山岳密教の霊場、修験道の霊場...

瀞峡 ( 和歌山県 新宮市 / 和歌山県 熊野市 )

新宮市から北西へ約30km、和歌山・三重・奈良の3県にまたがる新宮川の支流・北山川の峡谷の総称が瀞峡である。下流から下瀞・上瀞・奥瀞と分かれており、熊野川町玉置口から田戸までの1.2kmが下瀞で、瀞八丁と呼ばれる。さらにその上流、約2kmの間を上瀞、さらにその上流の小松から七色までの約28kmを奥瀞という。瀞峡で見られる岩石は過去の...

那智の瀧(飛瀧神社) ( 和歌山県 那智勝浦町 )

那智山中には4本の渓流があり、その渓流に多くの滝がかかっている。一ノ滝・二ノ滝・三ノ滝・曽以ノ滝(文覚の滝)・陰陽ノ滝・松尾ノ滝など合計48本あり、一般的に那智滝と呼ばれるのはその中でも最も高さのある一ノ滝である。一ノ滝の滝口は3本に分かれているが、石英粗面岩の一枚岩壁の上を1本になって落下している。瀑下には飛瀧神社があ...

写真提供:鳥取県

大山 ( 鳥取県 大山町 )

大山(だいせん)は鳥取県米子市の東約10kmにある標高1,729mの山で、中国地方の最高峰である。鳥取県西部の旧国名を付けて伯耆大山(ほうきだいせん)と呼ばれる他、富士山に似た山容から伯耆富士や出雲富士とも呼ばれる。日本百名山に選定されている。 大山へのアクセスはバス・車が基本となる。山陰側の観光拠点である大山寺集落と桝水...

鳥取砂丘 ( 鳥取県 鳥取市 )

鳥取砂丘は鳥取駅の北側約8~9kmの日本海に面した位置にあり、鳥取市白兎海岸から福部町岩戸までの東西16kmに広がる海岸砂丘である。猿ヶ森砂丘(青森県下北郡)に次ぐ規模を誇り、国内で観光することができる砂丘景観としては日本最大級である。1955年(昭和30年)に国の天然記念物に指定されている。 現砂丘は千代(せんだい)川の流砂...

三徳山三佛寺 ( 鳥取県 三朝町 )

三徳山三佛寺(みとくさんさんぶつじ)は、鳥取県東伯郡三朝町の三徳山にある天台宗の仏教寺院。三徳川の渓谷に沿った樹林の中を、三朝温泉からバス15分、倉吉駅からバス40分で到達する。 760(慶雲3)年に役行者*が開山したとされる。849(嘉祥2)年、慈覚大師円仁により阿弥陀・釈迦・大日の三つの仏が安置されたことから三佛寺と呼ば...

写真提供:西村愛

国賀海岸 ( 島根県 西ノ島町 )

西ノ島の西面、13km余りの海岸一帯をいう。粗面玄武岩の溶岩台地が海食され、断崖・岩礁・洞窟が絶妙の造形美をみせ、隠岐の代表的な景勝地になっている。 その中心になる摩天崖(まてんがい)は、実に257mもの大断崖で、海に突きささるかのように垂直にそそり立っている。さらに、海にせり出た巨岩が海食されてできた大石門・通天橋(つ...

写真提供:西村愛

松江城 ( 島根県 松江市 )

宍道湖の北、標高28mの亀田山にあり、別名千鳥城の名をもつ。関ヶ原の戦いののち、出雲・隠岐に封ぜられて富田城(とだじょう)に入った堀尾吉晴(ほりおよしはる)が、1611(慶長16)年に築城*したものである。現在も天守閣*と石垣を残している。 城跡は城山(じようざん)公園と呼ばれ、桜の名所となっており、二の丸跡には松江神社、...

写真提供:島根県立古代出雲歴史博物館

島根県立古代出雲歴史博物館 ( 島根県 出雲市 )

一畑電車の出雲大社前駅から徒歩7分、出雲大社のすぐ東隣に位置する。 2007(平成19)年3月に開館。1984(昭和59)年、荒神谷遺跡(こうじんだにいせき)*から358本の銅剣が、その後続けて銅矛16本、銅鐸6個が発見され、文化財の保存・展示・活用の方法が模索される中、「島根県古代文化活用委員会」の設置から18年をかけ、博物館建設が...

写真提供:足立美術館

足立美術館 ( 島根県 安来市 )

JR山陰本線安来駅より南西へ約8kmに所在し、1970(昭和45)年に郷土出身の実業家・足立全康*氏が収集した日本画や陶芸を中心とした美術館である。横山大観*をはじめ、竹内栖鳳、川合玉堂、上村松園、橋本関雪など近代から現代の日本画壇の巨匠たちの作品を所蔵している。開館50周年を記念し完成した「魯山人館」*では、常時120点の北大路...

写真提供:公益財団法人特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会

旧閑谷学校 ( 岡山県 備前市 )

岡山藩主池田光政*によって創建された庶民のための教育機関。光政は岡山城内に藩校「岡山学校」を設けるとともに、藩内各地に123か所の手習所(てならいじょ)を設け、藩士や庶民の子弟の教育に力を注いだ。 光政は池田家の菩提寺であった京都妙心寺護国院が焼失したのを機に、墓所を岡山に移すこととした。その候補地として、和気郡木谷...

倉敷川畔の街並み ( 岡山県 倉敷市 )

第二次世界大戦の空襲を免れた倉敷には、江戸時代から昭和まで各時代の建物が残っている。JR倉敷駅から南に徒歩15分ほど、倉敷川畔と鶴形山を含む倉敷美観地区*は、国の重要伝統的建造物群保存地区にも選定されている。江戸から明治にかけて運河として利用された倉敷川の川畔には、白壁の商家や土蔵が並び、川沿いの柳並木と調和して、しっ...

大原美術館 ( 岡山県 倉敷市 )

倉敷川沿い、美観地区の一画にある大原美術館は、1930(昭和5)年開館の西洋美術を中心とした私立美術館である。開館前年に亡くなった西洋画家の児島虎次郎*1を悼み、その支援者だった倉敷の実業家、大原孫三郎*2が設立した。大原家は地元屈指の大地主で、クラボウ(倉敷紡績株式会社)の創業家である。現在の高梁市成羽町出身の児島は、東...

写真提供:吉備津神社

吉備津神社 ( 岡山県 岡山市 )

岡山市西部、吉備の中山*(標高175m)の西麓に鎮座する。当地を治めたとされる大吉備津彦命(おおきびつひこのみこと)*を主祭神とし、その一族の神々を祀っている。創建時期は不詳だが、927(延長5)年に撰進された延喜式神名帳では、すでに名神大社に列せられていた古社で、吉備国総鎮守として崇敬されてきた。7世紀後半頃、吉備国の三国...

写真提供:岡山後楽園

後楽園 ( 岡山県 岡山市 )

旭川をはさんで岡山城の対岸にあり、水戸の偕楽園、金沢の兼六園とともに日本の名園の一つとされる。岡山藩主池田綱政が家臣の津田永忠に命じて1687(貞享4)年に着工、1700(元禄13)年に一応の完成をみた。操山(みさおやま)をはじめとする東側の山を借景とした回遊式の明るく優美な庭園で、広い芝生や池、曲水、築山などが配されている。...

三段峡 ( 広島県 安芸太田町 / 広島県 北広島町 )

広島県の北西部、太田川の支流柴木(しばぎ)川と八幡川・横川(よこごう)川の流域、延長約16kmの石英斑岩・花崗岩の基盤が深く侵食されたことによって形成された長大な峡谷。100mある絶壁に囲まれた黒淵や、切り立った狭門をくぐる猿飛などがよく知られる。また、針葉樹と広葉樹との混合からなる原始林は多種多様な植物相をなし、往古の姿...

広島のカキ料理 ( 広島県 広島市 / 広島県 廿日市市 / 広島県 尾道市 / 広島県 福山市 / 広島県 江田島市 )

カキの土手鍋、カキ飯、カキの殻焼きなど、いずれも冬の広島を代表する味覚。通常、10月に水揚げが開始され、旬の時期は1~2月。その時期には、カキの体内に、おいしさの元となるグリコーゲンが大量に蓄えられる。 広島のマガキは小ぶりで、濃厚な味わいが特徴であり、生産量は全国の半数以上を占める。広島湾には、穏やかな地形・風波・...

秋吉台・秋芳洞 ( 山口県 美祢市 )

秋吉台は、山口県の西北部にある標高200~400mの石灰岩高原。日本最大のカルスト*1景観地として知られている。総面積130km2のカルスト台地のうち、45.02km2が国定公園に指定され、さらにそのうちの主要部が特別天然記念物として保護されている。ゆるやかな曲線をみせる広大な高原には、灰白色の石灰岩が無数に露出点...

錦帯橋 ( 山口県 岩国市 )

JR山陽本線岩国駅の西約5km、JR山陽新幹線新岩国駅からも錦川沿いに約5km、錦川の清流に架かる5連の木造アーチ橋が錦帯橋*である。岩国城や吉川家の館がある横山と町方の中心である錦見をつないでいた。5連橋のうち、両端は柱橋、中央部の3連がアーチ橋で、圧力が加わると橋の強度が増すという構造になっている。 この橋は、1673(延宝元...

下関のふく料理 ( 山口県 下関市 )

日本人はフグを古くから食していたといわれ、約2万年前の旧石器時代、あるいは縄文時代の遺跡からもフグ科の骨が見つかっているという。その後、農耕の開始により、魚介類への依存が下がったところから、広汎に広がることはなかったとみられている。ただ、庶民の間では食べ続けられていたとみられ、豊臣秀吉が朝鮮出兵した際の本陣は、肥前名...

四国八十八ヶ所・お接待 ( 徳島県 徳島市 / 香川県 高松市 / 愛媛県 松山市 / 高知県 高知市 )

四国八十八ケ所めぐりは弘法大師信仰の一つといわれる。 古代・中世の四国は、遍歴や巡礼を重ねる僧侶が修行を行う地であった。そのことは「今昔物語」(11世紀末から12世紀前半の成立)や歌謡集「梁塵秘抄」(12世紀後半に成立)に記されている。四国が修行の地であったのは、四国が仏教の後進地域であったため仏教を根付かせる必要性が...

写真提供:徳島県・徳島県観光協会

鳴門の渦潮 ( 徳島県 鳴門市 / 兵庫県 南あわじ市 )

JR鳴門線鳴門駅からバス鳴門公園線終点。ここから渦潮を見ることができるが、渦潮を見る観潮船の乗り場も近い。規模の大きい渦潮が生ずる鳴門海峡は、大毛島北東端の孫崎と淡路島の西南端鳴門岬の間にある1.3kmの狭い水道をいい、中央に中瀬という岩礁と孫崎に近接して裸島、南に飛島がある。 日に4回、瀬戸内海と紀伊水道との潮の干満の...

写真提供:大塚国際美術館の展示品を撮影したもの

大塚国際美術館 ( 徳島県 鳴門市 )

大塚グループが創立75周年記念事業として、創業の地鳴門市の大鳴門橋近くに設立した延べ床面積2万9,412m2の日本最大級の常設展示スペースをもつ美術館である。世界26カ国、190余の美術館が所蔵する古代から現代に至る西洋美術史を代表する名画1,000余点を陶板*で原寸大に再現し展示する、世界に類を見ないセラミックアートミュー...

写真提供:(公社)香川県観光協会

香川の讃岐うどん ( 香川県 (全県) )

香川県といえば何をさておき「讃岐うどん」と言われるほど有名。コシと言われる麺のシコシコ・モチモチした食感が最大の特徴で、この麺の食感という共通の価値観を除けば、メニューはバリエーションに富み、食べ方の自由度も高い。また、スープやたれのことを「つゆ」と呼ばず、分量や濃淡を問わず「だし」と呼び、ベースにイリコ(煮干し)...

写真提供:金刀比羅宮

金刀比羅宮 ( 香川県 琴平町 )

古くから「さぬきのこんぴらさん」として親しまれてきた金刀比羅宮は、仲多度郡琴平町の象頭山中腹に鎮座する、全国の金刀比羅神社の総本宮である。参道の長い石段は、本宮まで785段、奥社まで合計すると1,368段にも及ぶ。神域の入口である大門(おおもん)までは石段の両側に土産物店が軒を連ねる。広い境内には本宮のほか書院、旭社、四脚...

栗林公園 ( 香川県 高松市 )

高松駅から南へ3km、紫雲山(しうんざん)*東麓にある、面積約75haにも及ぶ広大な庭園。紫雲山を背景に6つの池と13の築山で構成され、1000本を超える手入れ松や多彩な石組を配した園内は変化に富み、歩みを進めるごとに風景が変わる「一歩一景」と称される。南庭と北庭とに分かれ、南庭は池泉回遊式大名庭園として優れた地割りや石組みを有...

写真提供:本州四国連絡高速道路株式会社

瀬戸大橋 ( 岡山県 倉敷市 / 香川県 坂出市 )

瀬戸大橋は、本州と四国を結ぶ本州四国連絡橋のひとつで、1988(昭和63)年に開通した。海峡部9.4km、上部が自動車道路(瀬戸中央自動車道)、下部が鉄道(JR本四備讃線、愛称:瀬戸大橋線)の道路・鉄道併用橋としては、世界最大級の橋梁群である。塩飽諸島の櫃石(ひついし)島・岩黒(いわぐろ)島・羽佐(わさ)島・与島の4つの島をつた...

写真提供:©YAYOI KUSAMA

ベネッセアートサイト直島 ( 香川県 直島町 / 香川県 土庄町 / 香川県 小豆島町 / 香川県 高松市 / 岡山県 岡山市 )

ベネッセアートサイト直島は岡山市に本拠を置く、通信教育などで知られる、株式会社ベネッセホールディングスと公益財団法人 福武財団が瀬戸内海の直島、豊島、犬島などで展開する現代アートに関わるさまざまな活動である。美術館、宿泊事業、集落の古民家などを使ったインスタレーション*のほか、刊行物やシンポジウムなどの情報発信も行っ...

大山祇神社 ( 愛媛県 今治市 )

大山祇神社は天照大神の兄である大山積大神を祀り、全国に一万社余りある山祇神社と三島神社の総本社といわれる愛媛県内最古の神社である。海の神や山の神として古代から日本総鎮守として尊称されており、多くの武将が祈願してきた。 大山祇神社の本殿、拝殿は国の重要文化財に指定され、格式高く、立派で厳かな雰囲気が感じられる。また...

松山城 ( 愛媛県 松山市 )

松山城は松山市の中心地、城山(勝山)山頂に本丸があり、裾野に二之丸(二之丸史跡庭園*)、三之丸(堀之内)がある、広大な平山城である。加藤嘉明(かとうよしあき)が1602(慶長7)年に築城開始。1635(寛永12)年、松平定行が入封し、3年をかけて本壇を改築し三重の連立式天守を築造した。その後、1784(天明4)年、天守が落雷で焼失し...

写真提供:道後温泉

道後温泉本館 ( 愛媛県 松山市 )

道後温泉は、松山市街の北東端に位置する『坊っちゃん』でおなじみの名湯であり、日本三大古湯の一つ。その道後温泉のシンボルとして、今も多くの湯客に利用されている共同浴場が、道後温泉本館である。近代的旅館の立ち並ぶ温泉街の中央に、1894(明治27)年建築の瓦葺、三層楼の建物が、威風堂々とした姿を見せる。日本の公衆浴場として初...

西条まつり ( 愛媛県 西条市 )

西条まつりは江戸時代から続く伝統的な秋祭りで「豪華絢爛」と形容され、遠方に暮らす西条出身者も仕事を休んで帰省したり、市外からの観光客も数多く訪れる。 五穀豊穣を神に感謝する神事で、市町村合併前の旧西条市にある伊曽乃(いその)神社、嘉母(かも)神社、石岡(いわおか)神社、飯積(いいづみ)神社の4つの神社の例祭の総称で...

石鎚山 ( 愛媛県 西条市 / 愛媛県 久万高原町 )

西日本最高峰の石鎚山は標高1,982m、四国の屋根であり、西条市と久万高原町の境に位置する日本百名山の一つである。主峰の天狗岳を中心に、弥山、南尖峰の三山からなり、東西に石鎚山系の山々が連なって四国の背梁山地を形成している。 富士山、立山、白山、大峰山、釈迦ヶ岳、大山とともに、日本七霊山の一つにも数えられる信仰の山とし...

写真提供:愛媛県大洲市役所

肱川あらし(肱川の朝霧、雲海) ( 愛媛県 大洲市 )

「肱川あらし」とは、晴れた日の朝、上流の大洲盆地で涵養された冷気が霧を伴い、両岸が山で挟まれた肱川を河口まで流れ出すという珍しい自然現象のことである。これは、大洲盆地と伊予灘との間の夜間の温度差によって起こる現象で、日没1~2時間後から翌日の正午頃まで、寒冷多湿の強風が肱川に沿って流れ、海上へ吹き出すさまをいう。 ...

写真提供:本州四国連絡高速道路株式会社

瀬戸内しまなみ海道(橋梁群) ( 愛媛県 今治市 / 広島県 尾道市 )

広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ西瀬戸自動車道の橋の愛称。自転車歩行者道、原付道が整備されており、海峡を横断して、自転車や徒歩でも渡ることができる。なお、新尾道大橋は、自動車専用道となっていることから渡船または隣接する尾道大橋を利用することとなる。橋や島々を含む付近一帯が、広域観光圏となっている。 新尾道大橋は、...

写真提供:高知県観光コンベンション協会

龍河洞 ( 高知県 香美市 )

土佐山田駅の東8km、バス20分。高知龍馬空港から車で15分、土佐くろしお鉄道阿佐線(ごめん・なはり線)のいち駅から8分、南国インターから25分。日本三大鍾乳洞のひとつ。標高322m三宝山中腹北方向きに開口した総延長で約4kmの鍾乳洞。 1931(昭和6)年に地元中学校教諭らの探検でそれまで知られていなかった上部開口部やその付近の弥生...

よさこい祭り ( 高知県 高知市 )

「ヨッチョレ・ヨッチョレ」という軽快なリズムで始まる楽曲「よさこい鳴子踊り」*を、チームの地方車(じかたしゃ=音響設備を積んだトラック)がそれぞれのアレンジで自由に編曲したものを大音響で響かせるなか、鳴子*を手に踊り子が鳴らしながら群舞を披露、その見応えを競い合う。 お城前の追手筋と中央公園のほか市内の主だった商店...

カツオのたたき ( 高知県 高知市 / 高知県 )

土佐の「たたき」はカツオ。節におろして塩をふって三面を燻す、あるいは燻した後で平作りにつくって塩をふり、タレをつけて。薬味はショウガ、ニンニク、オニオンスライスが定番。近年はタレでなく塩と薬味で食べさせる「わら焼き塩たたき」がより高知らしい食べ方として振る舞われていて、飲食店では「塩たたきか、そうでないほうか」を選...

写真提供:高知県観光コンベンション協会

四万十川 ( 高知県 四万十市 / 高知県 四万十町 / 高知県 )

全長196km、流域面積2,186km2、支流総数は319を数える渡川(わたりがわ)水系本流の一級河川。清流、鮎の漁場として名高い。また代表的な景観として増水時に水中に沈むように設計された欄干のない沈下橋がかかる風景も知られている。 津野町の不入山(いらずやま、1,336m)東斜面が水源とされる東側の本流と最大支流の西側の梼...

足摺岬 ( 高知県 土佐清水市 )

高知西南交通バス「足摺岬」下車。土佐清水市街から車で約20分。四国最南端の岬であり、足摺宇和海国立公園の中核的景勝地である。足摺岬の断崖にたつ国内最大級の灯台は高さ18m。1914(大正3)年の点灯。 バスの停留所は第38番札所、金剛福寺*(手前の駐車場)にあり、県道27号道路を挟んで食堂、喫茶店などの建物が軒を並べている。南...

竜串・見残し ( 高知県 土佐清水市 )

土佐清水市の西に位置する千尋岬(ちひろみさき)の西側の海岸一帯が、海中も含めて「竜串海域公園」(旧・海中公園)になっており、足摺宇和海国立公園内に位置している。見残し海岸は千尋岬の西岸で、竜串海岸は三崎川河口をはさんだ竜串漁港から足摺海底館(海中展望塔)のあたりまでをいう。漁港の西側が外海に突き出ており、大竹・小竹...

英彦山神宮 ( 福岡県 添田町 )

英彦山の山内至る所に社殿が散在している。主な社殿は上宮、中宮、下宮と、奉幣殿および摂社の高住神社や玉屋神社などがあるが、鬱蒼とした杉の長い参道や坊跡に修験道の往時を伝える。参道は銅鳥居(かねのとりい)からはじまり、民家や坊の並ぶ桜並木の石段を500m登ると神宮下。さらに300段の石段を登ると奉幣殿で、そこから上宮までは約2k...

写真提供:太宰府天満宮

太宰府天満宮 ( 福岡県 太宰府市 )

天満天神といわれ、学問の神菅原道真公*を祀る天満宮の総本宮である。901(延喜元)年、藤原時平に謀られ大宰権帥として大宰府に左遷され、失意のまま2年後にこの地で生涯を終えた道真公の霊を慰めるために建立された。梅の名所としても知られ、西鉄太宰府駅前から続く参道には梅ヶ枝餅を売る茶店が並び、春の初めには境内中の梅が咲きこぼ...

九州国立博物館 ( 福岡県 太宰府市 )

「日本文化の形成をアジア史的観点から捉える」というコンセプトのもと、全国4番目の国立博物館として2005(平成17)年に開館。太宰府天満宮奥手の丘陵地に立ち、太宰府天満宮から長いエスカレーターでアプローチすると、周囲の山並みに溶け込む穏やかな曲線を描いた全面ガラス張りの近代的な建物が突如現れ、圧倒される。自然光が差し込むエ...

宗像大社 ( 福岡県 宗像市 )

天孫降臨のとき、天照大神の神勅により奉斎されたと伝える神社で、天照大神の御子神である3柱の女神を3つの神社に祀る。玄界灘の孤島・沖ノ島には田心姫神を祀る沖津宮が、神湊海岸沖の大島には湍津姫神を祀る中津宮が、そして宗像市田島には市杵島姫神を祀る辺津宮があり、総称して宗像大社という。 全国に散らばる宗像三神を祀る神社の...

写真提供:高良大社

高良大社 ( 福岡県 久留米市 )

市の東郊高良山にある。4世紀の創祀と伝え、筑後國一之宮であり古くは九州の宗廟とあがめられた。全国六社のうち九州では一社だけしかない国幣大社*である。 現在の社殿は1660(万治3)年に筑後久留米藩3代藩主・有馬頼利公が造営したもので、天竺様、唐様*、和様を用いた杮(こけら)葺の権現造*。また、山内には孟宗金明竹と呼ばれる...

関門海峡 ( 福岡県 北九州市 / 山口県 下関市 )

本州山口県下関市と九州福岡県北九州市の間に位置する。日本海側の響灘と、瀬戸内海や周防灘を結ぶ海峡で、古くから海上交通の要衝であり、重要な航路であった。 歴史的にも、壇ノ浦の戦いで安徳天皇が入水した地、また巌流島での宮本武蔵・佐々木小次郎の決闘の場でもある。 両側にある海域で生じる潮位差により、急潮流や複雑な潮汐...

写真提供:福岡県観光連盟

みあれ祭 ( 福岡県 宗像市 )

毎年10月1日から3日にかけて執り行われる、宗像大社の秋季大祭。その初日に行われるのが海上神幸である、みあれ祭である。玄界灘の孤島である沖ノ島の沖津宮に祭られる田心姫神、大島の中津宮に祭られる湍津姫神、そして宗像市田島の辺津宮に祭られる市杵島姫神の三女神が、年に一度、このみあれ祭によって一堂に会する。 沖津宮と中津宮...

写真提供:有田観光協会

有田焼窯元群 ( 佐賀県 有田町 )

有田は日本有数の磁器の産地。17世紀の初めに、朝鮮人陶工・李参平が泉山で陶石を発見したことに始まり、2016(平成28)年に有田焼創業400年を迎えた。町内に約100の窯があるが、県道281号沿いに展示即売する店が軒を連ねる。代表的な窯元としては柿右衛門窯・今右衛門窯・源右衛門窯のほか、香蘭社・深川製磁などがある。

写真提供:唐津市役所

唐津くんち ( 佐賀県 唐津市 )

唐津神社の秋季例祭で11月2日の宵曳山に始まり、3日の御旅所神幸、4日の翌日祭に終わる。唐津の地主神、唐津大明神の市中巡行に供奉して曳山が従うもので、むかしは傘鉾であったという。 現在の曳山が巡行するようになったのは1819(文政2)年からである。くんち当日は法被姿の若者達が笛・鐘・太鼓にのって、鯛・鳳凰丸・飛龍などの勇壮...

写真提供:祐徳稲荷神社

祐徳稲荷神社 ( 佐賀県 鹿島市 )

日本三大稲荷の一つに数えられる九州屈指の神社。石壁山を背後にして本殿が立ち、広い境内に楼門・神楽殿・岩本社・石壁社・奥ノ院などが点在する。本殿は18mの舞台上に三方唐破風の屋根をつけた朱塗の絢燗たるもの。また楼門の随神像や装飾に有田焼が用いられている。本殿へのアプローチは、以前は階段のみだったが、近年、エレベーターも設...

佐賀インターナショナルバルーンフェスタ ( 佐賀県 佐賀市 )

毎年、10月下旬から11月上旬の5日間、世界各国から100機を超えるバルーンが参加する、アジア最大級の国際熱気球大会。佐賀市嘉瀬川河川敷が会場。動物などのキャラクターが巨大バルーンになって勢揃いする「バルーンファンタジア」や、夜の闇の中、バーナーで照らし出される「ラ・モンゴルフィエ・ノクチューン」など、見どころも多数。 1...

吉野ヶ里遺跡 ( 佐賀県 吉野ヶ里町 / 佐賀県 神埼市 )

旧神埼町・旧三田川町、旧東脊振村の3つのエリアにまたがる国内最大規模を誇る弥生時代の環濠集落跡。1986(昭和61)年から発掘調査が行われ、「魏志倭人伝」に記された邪馬台国を彷彿とさせるということで全国の注目を集めた。周囲を外壕に囲まれた遺跡の面積は、約40万m2。450を超える竪穴住居跡や甕棺墓列、集落のリーダーたち...

雲仙岳(平成新山・普賢岳) ( 長崎県 島原市 / 長崎県 雲仙市 )

島原半島の中央部にあり、雲仙市と島原市の境界に位置している。標高1,483mの平成新山を主峰とし、西側に連なる普賢岳、妙見岳・国見岳を含めて雲仙岳と総称している。また、絹笠山や九千部岳を含めることもある。山麓に雲仙温泉が湧き早くから観光地として開け、瀬戸内海などとともにわが国岳最初の国立公園の指定をうけている。また、ミヤ...

長崎くんち ( 長崎県 長崎市 )

長崎くんちとは、長崎市の諏訪神社の秋季大祭のこと。長崎市内の中心部、特に諏訪神社*とお旅所*と呼ばれる大波止の地に作られた仮宮などで奉納踊りが披露される。くんち*の語源は、旧暦の9月9日を良き日として祝う中国の風習が伝わり、9日(くにち)をくんちと読み、祭礼日の意味としたとする説が一般的である。長崎市では尊称をつけて「...

平和公園 ( 長崎県 長崎市 )

長崎市浦上地区にある。原爆落下中心地とその北側の丘に、世界平和の願いを込めてつくられた公園。 1945(昭和20)年8月9日午前11時2分、長崎市上空で人類史上2番目となる原子爆弾がさく裂、多くの人命が失われた。 公園内は、平和祈念像や平和の泉がある「願いのゾーン(祈念像地区)」、被爆により亡くなられた方のご冥福を祈る空間...

写真提供:グラバー園

グラバー園 ( 長崎県 長崎市 )

JR西九州新幹線・長崎本線長崎駅から南へ海岸沿いに約2.7km、長崎港を見下ろす南山手にある。園内には、この地がかつての外国人居留地だった時代から遺る旧グラバー住宅、旧オルト住宅*1、旧リンガー住宅*2の3棟を中心にして、長崎市内に散在していた明治期の洋風建築の旧ウォーカー住宅、旧三菱第2ドックハウス*3、旧スチイル記念学校な...

端島(軍艦島) ( 長崎県 長崎市 )

長崎港の南西に約18km、船で約40分の海上に浮かぶ端島(はしま)は、石炭の量産地として有名だった島。岩礁の周りを埋め立てられて作られた人工の島であり、島の周囲をコンクリートの岸壁が囲み、高層アパートが密集して建ち並ぶその外観が軍艦「土佐」に似ていることから、「軍艦島」と呼ばれるようになった。 1810(文化7)年に端島で石...

写真提供:一般社団法人 対馬観光物産協会

浅茅湾 ( 長崎県 対馬市 )

対馬の中央南よりの部分が西側から沈降してできた典型的なリアス海岸。西側には幅3kmの大口瀬戸が口を開き、東側は江戸・明治に掘削された大船越瀬戸と万関瀬戸で対馬海峡に通じている。 湾内には、仁位(にい)湾、濃部(のぶ)湾、洲藻浦(すもうら)などの支湾があり、さらに細かい湾入がいくつも見られる。その湾入の間には無数の半島...

写真提供:公益財団法人佐世保観光コンベンション協会

九十九島 ( 長崎県 佐世保市 / 長崎県 平戸市 )

佐世保湾の外側から北の平戸まで約25㎞にわたる海域で、典型的なリアス海岸であり、波食棚*が発達した島など、大小208の島々が点在する多島海。海岸線の80%以上が自然海岸として保全され、島の密度は日本一と言われる。「九十九島」というのは島がたくさんあるという意味で、江戸時代には既にこの名で呼ばれていた。 ほぼ全域が1955年に...

雲仙温泉 ( 長崎県 雲仙市 )

長崎市内から車で約1時間30分、雲仙岳の南西麓、標高約700mに開ける高原温泉。古湯・新湯・小地獄に分かれ、1653(承応2)年に始まるといわれる古湯は無気味な噴煙を上げる雲仙地獄の北西付近にあって、繁華な旅館街を作っている。また、新湯は明治になって長崎に近いことから外国人の避暑地、高原リゾート*として開発され、雲仙観光ホテル...

大浦天主堂 ( 長崎県 長崎市 )

長崎市の南山手の丘にある、現存する日本で最古の教会。1597(慶長元)年に殉教した日本二十六聖人に捧げられた教会で、正式には「日本二十六聖人殉教者聖堂」と言い、殉教地である西坂の丘に向かってゴシック様式の教会が立つ。 1860(万延元)年に長崎に外国人居留地が開かれた後、居留地に住む外国人向けの教会として、パリ外国宣教会...

浦上天主堂 ( 長崎県 長崎市 )

県営バス・長崎バスで天主堂下・センター前・神学校前下車、徒歩すぐ。長崎市の浦上地区にある。 浦上は長崎開港当時、幕府と有馬氏のキリシタン領となったところで、歴史的にキリスト教の影響が強く、キリスト禁教後も多くの信徒が潜伏して信仰を続けていた。1865(元治2)年、浦上の潜伏キリシタンが大浦天主堂を訪れ、自分たちの信仰を...

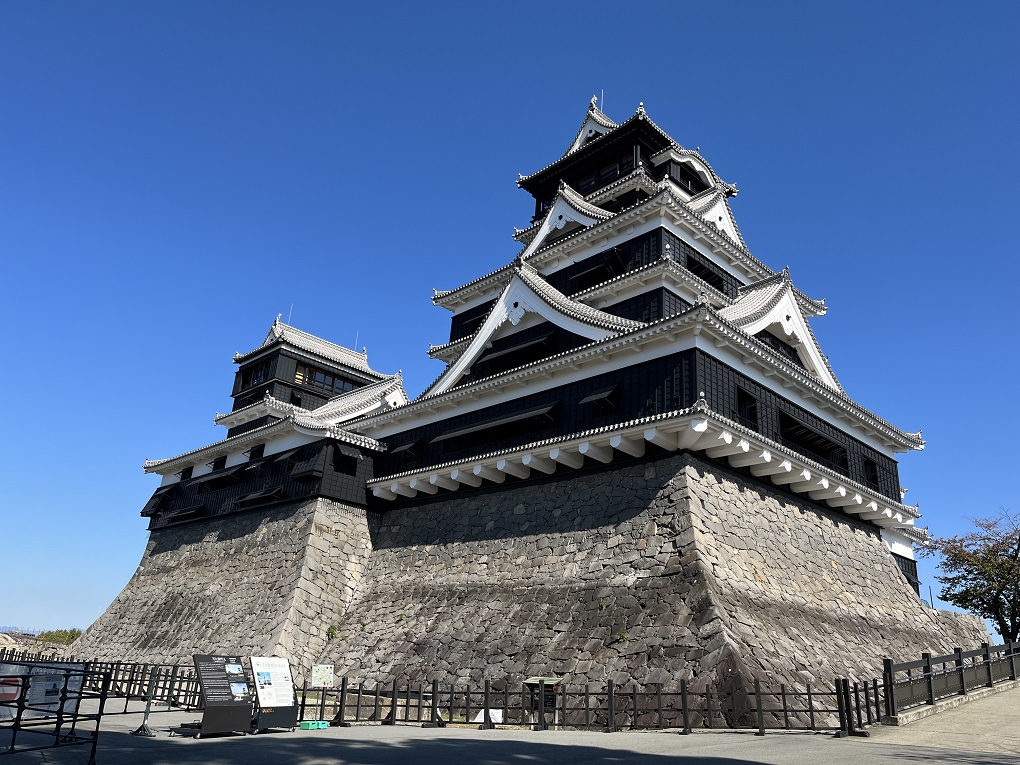

熊本城 ( 熊本県 熊本市 )

熊本市の中心部、熊本市電熊本城・市役所前から徒歩10分にある。 城域は茶臼山*と呼ばれた丘陵地全体を占め、周囲5.3km、総面積は980,000m2におよぶ。往時は大小の天守閣をはじめ、櫓49、櫓門18、城門29を持ったとされ、武者返し*と呼ばれる独特な反りをもつ石垣がめぐらされた、実践を想定した巨大要塞、難攻不落の堅城とし...

水前寺成趣園 ( 熊本県 熊本市 )

熊本市街地の南東、熊本市電水前寺公園から徒歩約4分にある。面積約73,000m2の回遊式の大名庭園で、夏目漱石*の「湧くからに流るるからに春の水」の句で知られる。 1632(寛永9)年、加藤家の改易により肥後に入国した細川家三代細川忠利*が熊本城南東の湧水地に水前寺を建立し、同地に数寄屋風の茶屋を建て「水前寺御茶屋」...

由布院温泉 ( 大分県 由布市 )

すぐそばに聳える由布岳の麓、金鱗湖周辺に広がる温泉地。温泉湧出量は、別府温泉に次いで全国第2位の規模である。 別府観光の礎を築いた油屋熊八が由布院開発の祖。田園風景を生かした保養地的な開発は、そのころより続いている。宿泊施設や立ち寄り湯などは、川沿いや林間など、広いエリアの中に点在している。宿はモダンな高級旅館をは...

写真提供:公益社団法人ツーリズムおおいた

鉄輪温泉 ( 大分県 別府市 )

市街の北西部、扇山の北東裾野にある温泉。もといわゆる地獄地帯であったのを一遍上人が埋めて開いたといわれ、湯治場として発展した。今もいたるところから蒸気が噴出して壮観であり、別府観光のハイライトである地獄もここに集中している。外湯と呼ばれる立ち寄り共同浴場も多い。 九州横断道路の入口になって以来、宿泊施設は近代化し...

写真提供:一般社団法人 中津耶馬渓観光協会

耶馬渓 ( 大分県 中津市 )

英彦山に源を発する山国川を中心に、東西36km、南北32kmに及ぶ地域を占め、本・羅漢寺・深・裏・奥・東・羽高・津民・南・椎屋の耶馬十渓に大別される。耶馬渓溶岩台地が浸食されたもので、頼山陽*が絶賛して以来、無数の岩峰が造形する南画的風景で名高い。5月の新緑や10・11月の紅葉期の景観は格別である。 みどころとして有名なのは、...

写真提供:臼杵石仏事務所

臼杵石仏 ( 大分県 臼杵市 )

凝灰岩の岩壁に刻まれた磨崖石仏。平安時代後期から鎌倉時代にかけて彫刻されたと言われる。その規模と数、また彫刻の質の高さにおいて、わが国を代表する石仏群であり、1995(平成7)年6月15日には磨崖仏では全国初、彫刻としても九州初の国宝に指定。61体ある中、59体が国宝となった。石仏群は4群に分かれ、地名によって、ホキ石仏第1群(...

写真提供:宇佐神宮

宇佐神宮 ( 大分県 宇佐市 )

宇佐駅の西約3.5km、国道10号の南側に社叢が広がる。豊前国一の宮であり、全国4万社余りある八幡社の総本社。伊勢神宮に次ぐ宗廟として朝廷から崇敬を受けた屈指の名社である。 寄藻川にかかる神橋を渡ると樹木の多い整然とした境内が菱形池を中心に広がる。広さ約50万m2、イチイガシなどの大樹がうっそうと茂る最奥の亀山に鎮...

写真提供:(一社)別府市観光協会

明礬温泉 ( 大分県 別府市 )

鉄輪温泉の西に湧く山の湯。別府八湯のうちいちばん高所にある。温泉名が示すように藩政時代は全国一の明礬*の採取地であったが、明治以後、湯の花*の採取地に変わり、温泉旅館が開業された。湯の花の採取は今も盛んで、藁葺小屋の採取所が立ち並び、噴気と硫黄臭が一面に漂っている。温泉は硫黄泉、酸性泉で38~98度。皮ふ病に効く。宿泊...

写真提供:別府地獄組合

別府地獄めぐり ( 大分県 別府市 )

地獄とは地中から熱湯・噴気・熱泥が噴出するところのことで、そのようすが灼熱地獄を思わせるのでこの名がある。市内に十数ケ所あり、鉄輪温泉街の北西端に密集するほか、柴石温泉のそばの地獄が知られる。 「地獄めぐり」は地獄組合所属の海地獄、血の池地獄、龍巻地獄、白池地獄、鬼石坊主地獄、かまど地獄、鬼山地獄の7箇所を巡るのが...

写真提供:霧島市

霧島山のミヤマキリシマ ( 宮崎県 えびの市 / 鹿児島県 霧島市 / 宮崎県 他 )

樹高は1mほど。ツツジの一種で九州各地の高山に生息する。紫紅色、桃色、薄紅色の花をつける。命名は日本を代表する植物学者の牧野富太郎博士。1909(明治42)年に霧島へ新婚旅行に訪れた折に発見した。 開花時期は、高千穂河原(たかちほがわら)が5月下旬、韓国岳(からくにだけ)山頂が6月上旬。

高千穂峡 ( 宮崎県 高千穂町 )

五ヶ瀬川水系の本流である五ヶ瀬川が阿蘇火山活動で噴出した火砕流を浸食してできた深いV字形の峡谷。浸食された峡谷は、平均で約80mの高さがあり、東西約7kmに渡って続く。1934(昭和9)年には「五箇瀬川峡谷」として国の名勝・天然記念物に、 1965(昭和40)年には祖母傾国定公園(そぼかたむきこくていこうえん)の一部に指定された。峡谷...

高千穂の夜神楽 ( 宮崎県 高千穂町 )

神代のむかし、天照皇大神は弟、須佐之男命の荒ぶる行いに怒り、天岩戸に隠れ世は闇に閉ざされた。困った八百万神は集って相談し、岩戸の前で天鈿女命(あめのうずめのみこと)に声おもしろく歌い踊らせ、一座は笑い興じた。不思議に思った天照皇大神が岩戸を細目に開けたところを、手力男命(たぢからおのみこと)が岩戸を取り払い、天照皇...

西都原古墳群 ( 宮崎県 西都市 )

西都原は西都市街の西方に北から南に延びる東西2.6km、南北4.2kmにおよぶ洪積台地。この標高60mほどの平坦な台地上に、瓊瓊杵命(ににぎのみこと)や木花開耶姫(このはなさくやひめ)の墓とされる古墳をはじめ、4世紀初頭から7世紀に造られた300基以上の大小さまざまの古墳が続き、全国初の特別史跡公園として整備されている。 公園は花...

写真提供:公益社団法人 鹿児島県観光連盟

開聞岳 ( 鹿児島県 指宿市 )

薩摩半島の最南端に位置する標高924mの独立峰。縄文時代からたびたび噴火を繰り返してきた活火山で、885(仁和元)年の噴火で今の姿になり、現在は活動を停止している。日本百名山*のひとつ。山全体が樹木におおわれていて、その美しい円錐形の山容から薩摩富士ともよばれる。崖となって落ちる海側とは対照的に、陸側はゆるやかな裾野が広が...

写真提供:公益社団法人 鹿児島県観光連盟

指宿温泉郷(指宿、山川伏目海岸)の砂むし温泉群 ( 鹿児島県 指宿市 )

20余りの湧出地区がある、九州を代表する温泉郷のひとつ。なかでも特徴的なのが、世界でも珍しい海岸から自然湧出する温泉の熱を利用した天然の「砂むし」場があること。体を砂の中に埋めての砂むし湯治が300年以上前から行われている。現在、砂むしを行っているのは2か所。摺(すり)ガ浜と山川伏目(やまがわふしめ)海岸で、いずれも泉質...