検索結果

印刷する検索キーワード

キーワード「温泉」

無意根山 ( 北海道 札幌市 / 北海道 京極町 )

札幌市の西側京極町との境界に位置する標高1,464mの山。アイヌ語の「ムイ・ネ・シリ」(箕・のような・山)が語源である。奥深い森林の上にやわらかく緩やかな楕円形の稜線を描き、椀状に見えるため「箕」の名前になったと思われる。 比較的古い火山による山岳地形で、高山植物が生育し展望にも優れているため、札幌市方面からの格好の日...

支笏湖 ( 北海道 千歳市 )

千歳市の西端にあるカルデラ*湖で、最深360mと田沢湖に次ぐ日本第2の深さ、面積は78.4km2と日本8位、透明度は17.5mで第4位(環境庁1993「湖沼調査報告書」)である。日本最北の不凍湖で、水中にプランクトンの発生が少なく透明度が高い。 約3万2千年前に始まった火山活動により形成されたカルデラ湖で、当時は丸型の湖だった...

写真提供:千歳市

オコタンペ湖 ( 北海道 千歳市 )

支笏湖の北西、恵庭岳の北西麓に位置し、恵庭岳の火山噴出物によりできた堰止湖。深い森に囲まれ、アクセスが困難なことからオンネトー*、東雲湖*と並んで、北海道の秘湖の一つに数えられる神秘の湖。 周囲約5km、湖面面積はわずか約0.4km2と小さいが、周辺の環境、湖水の色の変化など特色がある。支笏湖より324m高く、エゾ...

トラピスチヌ修道院 ( 北海道 函館市 )

JR函館駅から東へ約9km、湯の川温泉から3.5km、上湯川町の緑の高台にあり、四方をめぐらす高い塀と赤煉瓦の建物の日本初の女子観想修道院。1898(明治31)年、フランスから派遣された8人の修道女によって創立された。 中では修道女が聖ベネディクトの戒律を守りながら、菓子製造や手工芸品の制作に励み、修道生活を送っている。修道院内に...

函館八幡宮 ( 北海道 函館市 )

室町時代に現在の元町、公会堂前あたりに創建*されたが1880(明治13)年に移転、函館市電の谷地頭(やちがしら)停留場から西に約400m、坂と石段の参道を上がった所にある。開運厄除や漁業、航海の守り神として知られている。本殿は聖帝造*と八棟造*を併せた聖帝八棟造であり、大正式八幡造の代表作と言われる。 八幡宮の南には、箱館...

函館山 ( 北海道 函館市 )

函館山は函館市街地の最南端にあり、津軽海峡に突出している。標高334m、周囲約9km、別名臥牛*(がぎゅう)山とも呼ばれている。函館山は大古の火山活動によって生まれた山であり、周辺の陸地とトンボロ*という現象で函館山直下の陸地が作り出され陸繋島*となった。山頂からは市街と港を一望でき、両側がくびれた市街地と両脇の海の形状が...

写真提供:七飯大沼国際観光コンベンション協会

駒ヶ岳 ( 北海道 森町 / 北海道 鹿部町 / 北海道 七重町 )

北海道森町、鹿部町、七飯町にまたがる駒ヶ岳は、標高1,131mの成層火山*である。噴火により形成された鋭い山頂と美しい裾野の景観で、大沼公園を象徴する道内屈指の名山のひとつに挙げられる。 山頂部にある火口原は剣ヶ峰(けんがみね)、砂原岳(さわらだけ)、隅田盛(すみだもり)に囲まれ、眺める場所によってその山容は姿を変える...

上の湯温泉 ( 北海道 八雲町 )

上の湯温泉は函館市の北西方面に位置する八雲町の温泉地。八雲の中心地から約30km離れた標高約70mの山の中にある、四方を緑に囲まれた落部(おとしべ)川上流にある。昔ここを発見したアイヌの人々は河畔の岩壁に浴槽を設けていたという。 江戸時代後期の1846(弘化4)年には松浦武四郎*が入浴、全国に紹介されたという。また1868(慶応4...

しかべ間歇泉 ( 北海道 鹿部町 )

函館市の北側、太平洋に面した国道278号線の「道の駅しかべ間歇泉公園」にある、1924(大正13)年の温泉開発の際に発見されたという鹿部町の間歇泉。間歇泉とは、規則的または不規則的に熱水や水蒸気を噴き上げる温泉で、火山地域にみられる。ニュージーランド、アイスランドのほか、アメリカのイエローストーン国立公園の間歇泉は世界的に有...

写真提供:ニセコ町

ニセコアンヌプリ ( 北海道 ニセコ町 / 北海道 倶知安町 / 北海道 蘭越町 / 北海道 共和町 / 北海道 岩内町 )

ニセコ連峰はニセコ比羅夫から日本海側の雷電峠までの東西約25km、南北15kmにわたる11の連なった山々。国道268号線の新見峠を境としてニセコ東山系*とニセコ西山系*に大別される。東山系の山の名はすべてカタカナ名、西山系はすべて漢字名となっている。山の名前が個別に付けられたのは、昭和初期に温泉の開発により入りやすくなり、夏の登...

写真提供:蘭越町

ニセコ湯本温泉 ( 北海道 蘭越町 )

ニセコ連峰チセヌプリの麓にある温泉郷で標高560mの高所にある。絶えず噴煙を上げる長径70m、短径30mの大湯沼が温泉郷に隣接しており周囲を圧している。この大湯沼は水面に珍しい硫黄球が浮遊し、学術上貴重なものとなっている。 ニセコ湯本温泉の湯元は大湯沼。泉質は単純硫黄泉-硫黄泉が主なものとなっている。 宿は2軒で、いずれも...

大雪山 ( 北海道 東川町 / 北海道 上川町 / 北海道 美瑛町 )

北海道の大屋根といわれる大雪山は独立峰ではなく、旭岳をはじめとしたお鉢平を囲む外輪山とそれらの南部に続くトムラウシ山までの東西約15km、南北約10kmにわたる火山群の総称である。表大雪とも呼ばれ、大雪山国立公園の北部に位置する。 大雪山は約100万~3万年前にかけて複数の火山活動により形成され、中でも約3万4千年前の大規模な...

写真提供:環境省

十勝岳連峰 ( 北海道 美瑛町 / 北海道 上富良野町 / 北海道 富良野市 / 北海道 新得町 )

十勝岳連峰は、富良野盆地の東側に位置する。富良野岳からオプタテシケ山までの約30kmにわたり、火山性の山々が延々と連なる。最高峰の十勝岳を中心に起伏のある稜線が広がり、深く切れ込んだ谷や岸壁が連続している。 富良野側からの主な山は以下の通り。富良野岳(1,912m)、上ホロカメットク山(1,920m)、十勝岳(2,077m)、美瑛岳(2,052m)...

写真提供:環境省

トムラウシ山 ( 北海道 新得町 / 北海道 美瑛町 )

十勝川の源流・トムラウシ川の水源の山で標高2,141m。表大雪と十勝岳連峰の中間に位置し、独立峰ではないものの、他の山々の主峰から遠くひと際高く目立つ存在である。 トムラウシの語源はアイヌ語で「花の多いところ」からという説や、温泉鉱物の湧く沢の「水垢の多いところ」からという説など、諸説ある。 登山道は表大雪や十勝岳連...

写真提供:環境省

沼ノ平 ( 北海道 上川町 / 北海道 東川町 )

沼ノ平は、旭岳北西の標高1400mに位置する高層湿原である。愛山渓温泉登山口から約90分で高層湿原の入口に至る。 湿原には大小多くの池塘*が広がり、タチギボウシやワタスゲなどの花が咲く。湿原からさらに90分ほど登ると、当麻乗越(とうまのっこし)に至る。当麻乗越から見下ろす大小様々な池塘群は「神遊びの庭」と呼ばれる。

層雲峡 ( 北海道 上川町 )

大雪湖から上川町中心街に向かって流れる石狩川上流域に形成された延長20数kmに及ぶ大峡谷である。両岸には高さ約200mの溶結凝灰岩による柱状節理がみられる。この大峭壁には、雪渓からの流れが多くの滝となって落ち、周囲の原生林とともに雄々しい景観をみせている。なかでも代表的なのは、流星の滝と銀河の滝。流星の滝は落差90mあり、雄滝...

天人峡 ( 北海道 東川町 )

大雪山国立公園の南東の山麓、忠別川の上流に位置する。約3万年前の巨大噴火による火砕流によって形成された柱状節理で知られる。巨大な一枚岩から流れ落ちる「涙岩」や、柱状節理が7本等間隔で並んだ「七福岩」など、特徴的な岩には名前が付けられている。上流部にある羽衣の滝は、左曲右折七段に分かれて落水する飛瀑であり、北海道一の落...

層雲峡温泉 ( 北海道 上川町 )

上川町の層雲峡地区のほぼ中間地点にあり、十数軒のホテル・旅館・民宿・ぺンション、共同浴場などによる温泉街を形成している。安政年間(1854~60年)の発見といわれ、この地域ではもっとも古くに開けた温泉。近代的な温泉地としての利用は1950年代になってから。温泉街には、ホテルや旅館の他にも、足湯、層雲峡博物館や層雲峡ビジターセ...

白金 青い池 ( 北海道 美瑛町 )

JR富良野線美瑛駅から十勝岳に向かって南東に17kmほどのところにある。さらに3.5kmほど十勝岳の山懐に入れば白金温泉がある。 水面が鮮やかな青い色*をみせている青い池は、1988(昭和63)年に噴火した十勝岳の火山泥流対策のため建設された美瑛川畔の堰堤。水面が青く見える理由は、美瑛川の上流において、十勝岳から流れ出る硫黄沢川や...

羅臼岳 ( 北海道 羅臼町 / 北海道 斜里町 )

知床半島の中間部、羅臼町と斜里町の境界線上にある標高1,661mの山。特徴のあるドーム状の形状で、岩場あり雪渓ありと変化に富んでいる。高山植物*も豊富で、約200種にものぼる。 羅臼岳から硫黄山、知床岳への連山が知床半島に連なる。 羅臼の山の名*は「鹿や熊を捕獲、解体した後で臓腑や骨を葬った場所」という意味。 登山ルー...

写真提供:斜里町

カムイワッカ湯の滝 ( 北海道 斜里町 )

ウトロ中心街から陸路で25kmほど知床半島の中に入った場所に位置する。硫黄山を源流とするカムイワッカ川の中流域に相当し、活火山である知床硫黄山の中腹から涌き出る温泉が川に流れ込み、川全体が流れる温泉のようになっている。ところどころに滝状に水が落下する箇所があり、それぞれの滝壺は天然の露天風呂である。「カムイワッカ」とは...

登別温泉 ( 北海道 登別市 )

登別駅の北8km、標高200mの原生林に囲まれた温泉。多種に及ぶ多彩な泉質と豊富な湯量で、北海道を代表する温泉地のひとつであり海外でも知名度が高い。温泉街の入り口に位置する道南バス登別温泉ターミナルから地獄谷の入口にかけて、旅館、みやげ物店、飲食店が多数並んで賑わいを見せている。また周囲には、大湯沼、四方嶺、倶多楽湖と探勝...

有珠山 ( 北海道 壮瞥町 / 北海道 洞爺湖町 / 北海道 伊達市 )

洞爺湖から内浦湾に至る地域での活火山の王者であり標高は733m。山頂部は成層火山*の上部が陥落して、直径1.8kmのカルデラ*となり、そのなかには3個の溶岩ドーム(大有珠、小有珠、有珠新山)に加え多数の潜在ドーム*を持っている 1663年以降、少なくとも9回の噴火が確認されており、20世紀以降は1910(明治43)年、1944~1945(昭和19...

写真提供:洞爺湖町 経済部観光振興課

洞爺湖 ( 北海道 洞爺湖町 / 北海道 壮瞥町 )

北海道の南西部に位置する支笏洞爺国立公園のほぼ中心にあり、面積約70km2、約11万年前の巨大噴火によって形成されたカルデラ湖。カルデラ湖では日本で3番目に大きい円形の湖である。湖の中央部には溶岩円頂丘*の中島(大島、観音島、弁天島、饅頭島)が浮かび、いずれもミズナラ、イタヤカエデなどの広葉樹林で覆われており、中...

写真提供:一般社団法人白老観光協会

倶多楽湖 ( 北海道 白老町 )

登別温泉街の東3.5kmにあり、大湯沼を経て湖岸に通じている。俱多楽火山の噴火により形成されたカルデラ湖であるという説が有力という。湖の面積は4.7km2、水深148m、周囲約8kmのほぼ「まる」の形をしており、肢節量(1.01*)はカルデラ湖において全国1位である。 また、透明度(22.0m*)は摩周湖に次いで全国第2位、水質(c...

写真提供:鹿追町役場ジオパーク推進課

然別火山群 ( 北海道 士幌町 / 北海道 上士幌町 / 北海道 鹿追町 )

大雪山国立公園南東部、然別湖を囲む南・北ペトウトル山、東・西ヌプカウシヌプリ、天望山、白雲山などの約30-1万年前に活動を繰り返した火山群。 主峰は然別湖の北西に位置する北ペトウトル山で標高1,421m。南ペトウトル山は然別湖の西にあり標高1,348m。然別湖の南に位置する山は、西から西ヌプカウシヌプリ1,251m、東ヌプカウシヌプリ1...

オンネトー ( 北海道 足寄町 )

阿寒湖温泉の南西部、国道240号線経由で約20km、エゾマツ・トドマツを主体とした亜寒帯性の針広混交林原生林に包まれた神秘的な湖。湖の周囲長は約2.5km、湖沼面積0.23km2、最大水深は約10m。阿寒湖からの道の途中には雌阿寒温泉があり、また赤褐色の水をたたえる錦沼もある。 アイヌ語で「老いた沼・大きい沼」の意の火山堰止湖...

写真提供:音更町十勝川温泉観光協会

十勝川温泉 ( 北海道 音更町 )

帯広市の郊外、十勝川のほとりにある温泉街。日本でも珍しいモールの湯が湧出している。「モール」とは、亜炭などをさすドイツ語に由来した語。自生していた葦などの植物が長い時間をかけて堆積し、できあがった亜炭層を通って湧き出るため、植物性の有機物を多く含むことが特徴である。 温泉街には10軒程度の宿泊施設があり、中心部には...

写真提供:上士幌町観光協会

ニペソツ山 ( 北海道 新得町 / 北海道 上士幌町 )

東大雪の糠平湖北西に位置する、標高2,013mの石狩連峰最高峰。急峻な山容を持つ独立峰で、溶岩の積み重なった岩場にエゾナキウサギ*が生息する。 2016年の台風被害により杉沢コースに至る林道が消失したため、現在は幌加温泉コースの登山道のみ利用可能となっている。 語源はアイヌ語の「ニペシ・オツ」でシナノ木の多いを意味すると...

雌阿寒岳 ( 北海道 釧路市 / 北海道 足寄町 )

釧路市阿寒湖の南西部に位置する、標高1,499mの活火山。阿寒カルデラが陥没した反動でカルデラ壁上に噴出した火山である。頂上付近は多くの小火山や火口が集まり複雑な形状をしている。 山麓付近はエゾマツなどの原生林、7合目以上には高山植物が見られる。 登山道は3か所あるが、西側の雌阿寒温泉とオンネトー湖畔からが一般的である。

釧路湿原 ( 北海道 釧路市 / 北海道 標茶町 / 北海道 釧路町 / 北海道 鶴居村 )

屈斜路湖を水源とする釧路川の下流域に広がる低層湿原*1。釧路市など1市2町1村にまたがる総面積約200km2*2の日本最大の湿原である。1980(昭和55)年にラムサール条約登録湿地となり、1987(昭和62)年に28番目の国立公園に指定された。 湿原の成因としては、この地は約1万年前から6千年前までの間、気温の上昇に伴い海進(陸...

阿寒湖 ( 北海道 釧路市 )

JR根室本線釧路駅から北へ約65km、雄阿寒岳(標高1,370m)、雌阿寒岳(標高1,499m)などの山並みの懐に抱かれ横たわる、やや菱形をした湖。湖岸の出入りは複雑で、北方からイベシベツ川、西方から尻駒別川といった数多くの河川が流入し、東南から阿寒川となって流れ出る。湖にはオンネモシリ(大島)・ポンモシリ(小島)・ヤタイモシリ・チ...

ペンケトー・パンケトー ( 北海道 釧路市 )

阿寒湖温泉街の北東、直線距離で7~8kmに位置する二つの湖。ペンケトーは面積0.3km2、周囲長3.9km、透明度は15.9mで全国5位、下流のパンケトーは面積2.83km2、周囲長12.4km、透明度は11.3mで全国8位の透明度を誇る。 数十万~15万年前の火山活動によってできた長径24km、短径13kmという広大な阿寒湖カルデラのなか...

写真提供:釧路市教育委員会

阿寒湖のマリモ ( 北海道 釧路市 )

緑藻類、淡水産アオミソウ科の一種で、世界の寒冷地の湖に産する。マリモは濃緑色の細い藻が中心から放射状に生えビロード状の球状をなすが、球状にならず糸状体の細い藻のみが、ばらばらに生長した房状のものも多い。球形のマリモの大きさは豆粒大から6~8cmほどが平均的であるが、阿寒湖では30cmを超えるものもみられる。 日本において...

写真提供:阿寒アイヌ工芸協同組合

アイヌ古式舞踊(阿寒湖アイヌシアターイコㇿ) ( 北海道 釧路市 )

北海道一円に居住しているアイヌの人々*1によって伝承されている歌舞。アイヌ独自の信仰に根ざし、信仰と芸能と生活が密接不離に結びついているところに特色がある。 熊送り・梟祭り・菱の実(ベカンベ)祭り・柳葉魚(シシャモ)祭りなどのアイヌの主要な祭りに踊られる儀式舞踊のほか、家庭における各種行事の祝宴、作業歌舞、娯楽舞踊...

写真提供:一般社団法人摩周湖観光協会

アトサヌプリ火山群 ( 北海道 弟子屈町 )

アトサヌプリは屈斜路カルデラ*の中央部に形成されたアトサヌプリ火山群*中の標高508mの山で、別名硫黄山とも呼ばれている。現在も活発に火山活動が続いており、独特な景観を生み出している。 この地域は、かつて硫黄の採掘で栄えたものであり、この地に鉄道を敷設させるとともに川湯温泉の発展につなげていったという歴史をもつ。ただ...

写真提供:弟子屈町役場 観光商工課

摩周湖 ( 北海道 弟子屈町 )

釧網本線摩周駅から摩周湖*1第3展望台まで北へ道道52号線経由で約10km、同じく川湯温泉駅から第1展望台まで南東へ約10km。水の出入の見られぬ勾玉状の湖(長径約7km、短径約3km、面積19.6km2)で、湖心にカムイッシュと呼ばれる小島が浮かぶ。湖面標高は352m、最大深度は212mで、現在の透明度*2は20m前後とされる。周囲は150~350m...

屈斜路湖 ( 北海道 弟子屈町 )

東西約26km、南北約20kmの阿蘇をしのぐ屈斜路*大カルデラ*の北西部にある淡水の大火口原湖で、阿寒摩周国立公園中最大の湖である。摩周火山の堰き止めによって生じたものと考えられるが、周囲には湖岸段丘が発達し、3回に渡って湖面が低下し、湖盆が傾き動いたことが考えられる。 湖面標高121m、湖面積79.4km2、透明度は20m...

写真提供:一般社団法人摩周湖観光協会

川湯温泉 ( 北海道 弟子屈町 )

弟子屈町の北部にあり、針葉樹林に囲まれ、アトサヌプリ(硫黄山)の噴煙を仰ぐ温泉。温泉は、摩周湖の伏流水がアトサヌプリで熱せられて自噴しているもの。 この地域は、かつて硫黄の採掘で栄えた。この地に鉄道を敷設させるとともに川湯温泉の発展につなげていったという歴史をもつ。ただし鉄道が開設されたことで硫黄の採掘量が飛躍的...

写真提供:一般社団法人摩周湖観光協会

屈斜路湖畔の温泉 ( 北海道 弟子屈町 )

北海道東部弟子屈町にある屈斜路湖の東岸に仁伏(にぶし)温泉、砂湯、池ノ湯、和琴温泉が並ぶ。湖畔沿いに、ホテル・旅館・民宿などのさまざまな宿泊施設があるが、ここでの楽しみは、湖岸のどこを掘っても温泉が湧出する砂湯*、岩の間から自然に温泉が湧きだしていて湖畔に露天風呂がある池ノ湯温泉*、和琴半島の付け根に露天風呂のある...

旧岩船氏庭園 ( 北海道 函館市 )

函館市街地の東の台地にあり、湯の川温泉やトラピスチヌ修道院に近くそれぞれ約3kmの場所に位置する。現在は面積約46万m2の見晴公園として市民に親しまれている。この地は函館市の豪商岩船峯次郎*の別荘で1989(明治31)年頃から庭園として整えられていたが、1927(昭和2)年に函館市民に無料開放され、現在は函館市に移管され函...

写真提供:株式会社東藻琴芝桜公園管理公社

ひがしもこと芝桜公園 ( 北海道 大空町 )

シバザクラで知られる東藻琴村は、2006(平成18)年に女満別町と合併をして、大空町となった。藻琴山の麓に繰り広がる約10万m2のシバザクラは「ひがしもこと芝桜公園」として整備されている。ここは網走市から車で約45分、女満別空港からは約30分、東藻琴の市街地からは約8kmと至便な地にある。 5月上旬から5月下旬の期間、10...

写真提供:大雪山国立公園管理事務所

大雪高原温泉(池沼群) ( 北海道 上川町 )

大雪山主稜線の高根ヶ原の東斜面のふもとに位置する。ナナカマドやダケカンバ、ミネカエデなどの広葉樹と、エゾマツなどの針葉樹の混交林による森林帯には大小多くの池沼が点在している。標高約1200mの高原温泉を起点にした沼や池をめぐる林間の登山道、大雪高原温泉沼めぐり登山コースが整備されており、1周約7kmの周遊ルートを4時間から5時...

写真提供:鶴田町企画観光課

鶴の舞橋 ( 青森県 鶴田町 )

JR五能線陸奥鶴田駅の東から県道153号線を利用して約7km、「つがる富士見荘」の駐車場から徒歩で橋のたもとに着く。1994(平成6)年7月8日、日本一長い木製の三連太鼓橋「鶴の舞橋」として架けられたもので、全長300m、幅3m、青森県産のひば材の丸太3,000本、板材3,000枚を使った美しい形の橋である。2016(平成28)年にテレビCM*で知名度が...

八甲田山 ( 青森県 青森市 / 青森県 十和田市 / 青森県 黒石市 )

青森県の中央、青森市と十和田湖の中間に構える火山群の総称で、那須火山帯*に属し、奥羽山脈北端の堂々とした群峰である。 大別して北・南の2つの山塊に分けられ、北は標高1,585mの主峰大岳を筆頭に1,500m級の火山群10座*からなり、大部分は成層火山である。これらの火山は、いったん陥没してカルデラ*となり、その上に現在の火山群が...

八甲田のブナ林 ( 青森県 青森市 / 青森県 十和田市 / 青森県 平川市 / 青森県 黒石市 )

八甲田山は青森県の中央、青森市と十和田湖の中間に構える火山群の総称で、那須火山帯*に属し、奥羽山脈北端の重鎮である。標高1,585mの最高峰である大岳を中心に、多くの峰が連なる。 植物相の美しさでも名高く、特に山麓の1,000mくらいまでは落葉広葉樹が中心に広がり、その中でも春の新緑、秋の紅葉時の黄色に輝くブナ林は見事である...

写真提供:青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構

酸ヶ湯温泉 ( 青森県 青森市 )

八甲田大岳の中腹、標高約900mの位置にある古くからの湯治場で、国民保養温泉*の第1号に指定されている。江戸時代 の1684(貞享1)年に開かれたとされている。酸性の強い硫黄泉のため酢ヶ湯と呼ばれていたと考えられる*。高温自然湧出の源泉を求める湯治客と、十和田奥入瀬の途中に立ち寄る観光客でにぎわう。 最近は豪雪地域の代名詞と...

黄金崎不老ふ死温泉 ( 青森県 深浦町 )

JR五能線ウエスパ椿山駅*の北約2.5km、黄金崎の海岸にある露天風呂で有名な温泉。眼前に日本海がひろがり、海水浴や海釣りを楽しむことができる。一軒宿で、海辺に混浴の露天風呂があり、夕日がみごとである。日帰り利用も可能であるが、時間制限などがあるので、夕日を楽しむのであれば宿泊したい。露天風呂に出られる本館と、宿泊専用の宿...

蔦七沼 ( 青森県 十和田市 )

南八甲田山麓にある蔦温泉の周辺の樹林の中に点在する湖沼群。蔦沼、鏡沼、月沼、長沼、菅沼、瓢箪沼の順に連なり、少し離れた赤沼と合わせ蔦七沼と総称される。いずれもブナ林に包まれて緑豊かである。最も大きな蔦沼は周囲約1km、コイ・イワナなどが生息する。赤沼だけは温泉から約3km北西へ離れているが、透明度の高いことで知られる。赤...

蔦温泉 ( 青森県 十和田市 )

八甲田の南東約8km、蔦川の谷と多くの沼に近接した自然美の中にある。発見は約800年前ともいわれ、八甲田の温泉群では酸ヶ湯とともに歴史の古い温泉である。明治の文人大町桂月*が愛したことでも知られ、旅館の近くには墓碑が立ち、ブロンズの胸像もある。 温泉は湯船の足元から湧き出る源泉湧き流しの湯で、男女入れ替え制の「久安の湯...

写真提供:青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構

八甲田山麓の湿地・湿原 ( 青森県 十和田市 / 青森県 青森市 )

八甲田山の大岳を主峰とする北部八甲田山系の山裾に多くの湿地・湿原*が存在する。このうち山麓を周遊する道路沿いには遊歩道や散策道でトレッキングできるエリアも多い。 八甲田山の北部山麓の八甲田温泉近くには田代平湿原、南麓には谷地湿地と睡蓮沼周辺の湿地、酸ヶ湯温泉近くには地獄沼周辺に湿地があり、八甲田山の中腹、山頂部に...

写真提供:青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構

青荷温泉 ( 青森県 黒石市 )

黒石駅から国道102号線で約14km、東方の道の駅虹ノ湖の先を左折して4km、山間の青荷渓流沿いに湧く一軒宿の温泉で、ランプの宿として知られている。国道から左折した後は山道でカーブが続くので注意が必要。駐車場からは徒歩で下り玄関前広場につく。冬期は積雪で一般車は通行止めで、道の駅虹ノ湖から宿の送迎シャトルバスを利用する。 ...

温湯温泉 ( 青森県 黒石市 )

弘南鉄道黒石駅の東南約8km、黒石温泉郷*の玄関口にあたり、浅瀬石川沿いにある。昔は湯治主体の温泉で、浴場の周りには客舎と呼ばれる宿があり、自炊しながら2週間ぐらい滞在する湯治客で溢れ、集落内には商店、魚屋、下駄屋、こけし屋、あけびづる細工の籠屋、製材所、映画館まであった。今は湯治客も客舎も減り、客舎の跡地に車で訪れる...

岩木山 ( 青森県 弘前市 / 青森県 鰺ヶ沢町 )

津軽平野の南西方にそびえる、鳥海火山帯に属する二重式火山。津軽富士と呼ばれる円錐形の独立峰で、標高1,625mの青森県最高峰である。山頂部は中央の岩木山、北の巌鬼山、南の鳥海山の3峰に分かれている。 岩木山の火山活動の大部分は第四紀洪積世*に行われたと言われているが、最後の噴火は1863(文久3)年で新しい火山といえる。まず...

宇曽利山湖 ( 青森県 むつ市 )

恐山菩提寺の南に隣接する、火山爆発によってできたカルデラ湖である。水面の標高は210m、周囲は7.1kmで、面積は2.65km2、最大水深は約20m、湖水の透明度は13.0m*でわが国第8位。火口湖特有の強酸性湖で、その形状はほぼ円形で肢節量(1.23)*はカルデラ湖において全国4位である。 平安時代の僧の円仁*が霊場をさがす途中に...

薬研渓流 ( 青森県 むつ市 )

下北半島の北側中央部、薬研温泉を中心とした大畑川上流の約2kmにわたって広がる、滝、渕、岩などの美しい渓谷である。清流を原生林がおおい、遊歩道もあり、新緑、紅葉時にはすがすがしく自然散策や森林浴、バードウォッチングなどが楽しめる。 渓流沿いには緑に包まれた薬研温泉、奥薬研温泉がある。温泉の湧出口の形が漢方薬をすりつぶ...

霊場恐山 ( 青森県 むつ市 )

下北半島の中央部、JR大湊駅からむつ大畑公園線で北西へ約17km、宇曽利山湖畔の北側に位置する。恐山菩提寺の入り口の総門を入ると左側に本堂が見え、さらに山門をくぐると40余基の常夜燈が立ち並び、参道の奥には地蔵殿が立つ。参道の右手には宿坊、左手には古滝ノ湯・花染ノ湯など恐山温泉と呼ばれる質素な造りの浴舎も点在し、現在も入浴...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

北上展勝地のサクラ ( 岩手県 北上市 )

JR東北新幹線北上駅より自動車で約10分、東北自動車道北上江釣子ICより自動車で約15分の北上川沿岸にある公園。珊瑚橋から北上川左岸に約2kmにわたって桜並木が続き、青森県の弘前、秋田県の角館と並ぶ桜の名所にも数えられている。 1920(大正9)年に、後(のち)の黒沢尻町長である沢藤幸治を発起人として設立された民間団体の和賀展勝...

夏油温泉 ( 岩手県 北上市 )

JR東北本線・東北新幹線北上駅から西北西へ約22km。夏油川上流、栗駒国定公園の北部に位置し、焼石連山の山ふところ標高700mの高地にある。夏油温泉を含んだ入畑温泉、瀬美温泉、水神温泉の4つの温泉の総称で夏油高原温泉郷と称する。夏油川沿いではいたるところで温泉が湧出しており、真湯・大湯・滝ノ湯・疝気(せんき)ノ湯・女(め)ノ湯...

写真提供:八幡平市

八幡平 ( 岩手県 八幡平市 / 岩手県 鹿角市 )

盛岡市から北西に直線で約38km、岩手県と秋田県にまたがる高原で、奥羽山脈北部に位置する。東の茶臼岳(標高1,578m)、南の畚岳(標高1,578m)、西の焼山(標高1,366m)などを含めた地域を八幡平と呼ぶが、狭義にはこの高原のほぼ中央、標高1,614mの頂が八幡平山頂である。 山域は十和田八幡平国立公園に指定され、中でも山頂付近は...

写真提供:藤七温泉 彩雲荘

藤七温泉 ( 岩手県 八幡平市 )

東北自動車道松尾八幡平ICより八幡平アスピーテラインまたは樹海ライン経由で約60分。JR盛岡駅より岩手県北バス八幡平頂上行きで1時間50分、松尾鉱山資料館で八幡平蓬莱境行きに乗り換え5分、藤七温泉下車すぐ。 八幡平頂上の南方3.5km、畚(もつこ)岳の麓の標高1,400mの高所にあり、東北最高峰に位置する温泉で、一軒宿である。 温泉...

写真提供:一般社団法人しずくいし観光協会

国見温泉 ( 岩手県 雫石町 )

東北自動車道盛岡ICから国道46号線経由で約36km、約55分、八幡平国立公園内に位置する。岩手県と秋田県の県境、秋田駒ヶ岳南麓の国見峠の標高約880mの山腹にある素朴な山の湯。 温泉は含重曹土類硫化水素泉で、52~62℃。澄んだエメラルドグリーンの色合いが特徴で、コールタールのような独特のにおいがある。駒ヶ岳や千沼ヶ原などへの登山...

千沼ヶ原 ( 岩手県 雫石町 )

秋田駒ヶ岳と岩手山の間に位置し、乳頭山(烏帽子岳東)の東南方、標高1,400mに広がる高層湿原*。ニッコウキスゲ・ヒナザクラなどの高山植物に彩られ、大小の池塘が点在する大湿原で、周囲はオオシラビソに囲まれている。1954(昭和29)年に初めて人が入り、山上の仙境として話題となった。湿原までのルートが長く、経験を積んだ登山客以外...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

栗駒山 ( 岩手県 一関市 / 宮城県 栗原市 / 秋田県 東成瀬村 )

奥羽山脈のほぼ中央に位置し、岩手・宮城・秋田の3県にまたがる1,626mの山で、岩手県側では須川(すかわ)岳、秋田県側では大日(だいにち)岳とも呼んでいる*。那須火山帯*に属する複雑な山容の休火山で、かつては八万地獄、毒気地獄などと呼ばれ、この山に入った者は生きて帰ることがないといわれた。現在でも北斜面中腹にはたくさんの硫...

写真提供:鉛温泉 藤三旅館

鉛温泉 ( 岩手県 花巻市 )

花巻市の大沢温泉の上流4km、豊沢川に臨む静かな山間の温泉。JR花巻駅より岩手県交通バス湯口線、新鉛温泉行きで約30分、鉛温泉下車。東北自動車道花巻南ICより約20分。 宝暦年間(1751~1764年)の発見と伝えられ、南部藩主も来浴したといわれる。加熱、加水、循環させない完全源泉100%の掛け流しであり、白猿の湯、桂の湯、白糸の湯、銀...

写真提供:花巻温泉株式会社

花巻温泉 ( 岩手県 花巻市 )

JR東北本線・釜石線の花巻駅から北西約7km、背後に山を負い東南に平野を見晴らす台地にある。1923(大正12)年に盛岡の実業家、金田一国士(きんだいちくにお)*が付近を流れる台川上流の台温泉*から湯を引き、開湯した。現在は桜や松の並木が整備され、花巻温泉株式会社が経営する4軒の大型ホテル(佳松園、ホテル千秋閣、ホテル花巻、ホ...

焼石岳 ( 岩手県 奥州市 / 西和賀町 西和賀町 )

JR東北本線水沢駅から西に約28km。岩手県南西部に位置し、奥州市と和賀郡西和賀町の境にある火山。標高1,547m。奥羽山脈中部に属し、栗駒国定公園の一部である。焼石連峰の主峰で南に横岳、獅子ヶ鼻岳、西に三界山、北に牛形山、東に経塚山などがある。 焼石の名は、山頂付近の焼けたような黒い岩にちなむ、薬師岳に由来するなど諸説ある...

写真提供:須川高原温泉

須川温泉 ( 岩手県 一関市 / 秋田県 東成瀬村 )

JR東北線・東北新幹線一ノ関駅から西北西へ約33km、バスで山間部を約90分かけて上っていく*。宮城県、秋田県、岩手県の3県にまがたる栗駒山頂の北方、中央火口丘である剣岳の北麓にある。 岩手県側の標高1,126mに位置する須川高原温泉は、潅木や溶岩に囲まれ野趣に富んだ宿である。高地に位置するため紫外線が強く、気候療養の適地で、19...

写真提供:白石市

鎌先温泉 ( 宮城県 白石市 )

東北新幹線白石蔵王駅から約8kmにある、むかしながらの湯治場の雰囲気を残す山あいの温泉である。歴史は古く1428(正長元)年、白石の農夫がきこりの作業中に渇を覚え、鎌の先で岩角をうかがったところ湯が湧き出したので、これを鎌先温泉と名づけたと伝えられている。昔から「キズに鎌先」と言われ、奥羽の薬湯として知られていた。最近では...

鳴子峡 ( 宮城県 大崎市 )

JR陸羽東線鳴子温泉駅の西2kmほどにある。江合川の支流、大谷川の清流に沿った鳴子峡入口の大谷橋から中山平入口までのおよそ2.5kmにわたる渓谷。大谷川が浸食してつくったV字谷、曲りくねった遊歩道の両側は高さ100mほどの断崖絶壁で、猿の手掛岩・屏風岩・虫喰岩などの奇岩が次々と展開する。特に新緑、10月下旬から11月上旬の紅葉のころは...

写真提供:日本こけし館

日本こけし館 ( 宮城県 大崎市 )

JR陸羽東線鳴子温泉駅の西方、鳴子峡入口近くの鳴子公園内にある。開館は1975(昭和50)年。童話作家・故深沢要氏のコレクションを中心に、毎年、鳴子温泉で行われる全国こけしまつりに奉納されたこけしなどを加え、収蔵品と展示品を合わせると約1万本のこけしを所有している。 鳴子温泉は、最も古いこけしの産地だと言われている。こけし...

鳴子温泉 ( 宮城県 大崎市 )

東北新幹線古川駅で陸羽東線に乗り換え、約45分の鳴子温泉郷の中心である鳴子温泉は、荒雄川の川岸に鳴子温泉駅を中心に半円を描くように広がっている。駅前に温泉街が開け、近代的な旅館や古風な旅館、みやげ物店、こけし工人の店が立ち並んでいる。 鳴子温泉は、837(承和4)年、鳴子火山の爆発によって生まれた。寿永・文治年間(1182...

写真提供:宮城県柴田郡川崎町

青根温泉 ( 宮城県 川崎町 )

JR白石蔵王駅から車で約50分、遠刈田温泉から車で約10分の花房山の中腹、標高500mにある。1528(大永8・享禄元)年開湯と伝わる長い歴史のある温泉地で、湯神様とも呼ばれる水分(みくまり)神社と、頂には薬師如来を祀る湯神神社がある。旅館は8軒。そのうちの1軒の湯元不忘閣は、歴代の伊達家仙台藩主や文人たちが足を運んだ名湯である。 ...

写真提供:峩々温泉

峩々温泉 ( 宮城県 川崎町 )

青根温泉から西へ約8km、標高850mの蔵王山麓の濁川の谷にある一軒宿。登山者や湯治客が多かったが、近年は秘湯の湯でゆっくりと保養を求める人が増えている。山ザクラ、紅葉、雪景色と四季折々の自然を楽しめる。 嘉永年間(1648~1653年)に自噴する温泉が発見され、古くから胃腸病の名湯として知られる。1875(明治8)年に旅館業の認可...

写真提供:公益財団法人仙台観光国際協会

秋保大滝 ( 宮城県 仙台市 )

国指定の名勝で、「日本の滝百選」に選ばれている秋保大滝。秋保温泉から西へ約14km、山形県立石寺(りっしゃくじ)の奥の院といわれる秋保大滝不動堂*の裏手に滝見台がある。深い木立の中、落差約55m、幅約6mで流れ落ちる滝は水量が多く、滝の白いしぶきと周囲の新緑あるいは紅葉となる時期にはいっそう映える。この滝見台のほかに、秋保大...

写真提供:秋保・里センター

磐司岩 ( 宮城県 仙台市 )

秋保温泉から西へ22km、太白区秋保町馬場岳山国有林内の二口峡谷の最奥にある磐司岩は、名取川沿いの凝灰岩・集塊岩からなる岩壁である。その表面を落ちる多数の滝の浸食で現われた柱状節理が高さ80~150m、長さ3kmにわたって屏風を立てめぐらしたように連立する姿は豪壮そのもの。名取川の南側には、日陰磐司(ひかげばんじ)や日陽磐司(ひ...

材木岩 ( 宮城県 白石市 )

小原温泉から白石川を約5km遡った、七ヶ宿ダムの東にある。 材木岩は、高さ約65m、長さ約100mに及ぶ、石英安山岩の柱状節理で、1934(昭和9)年に国の天然記念物に指定された。柱状の岩が連なる絶景が広がり、秋には材木岩をとりまく紅葉が美しい。材木岩に沿って流れる白石川の河辺には、「水と石との語らいの公園(材木岩公園)」が整備...

田沢湖 ( 秋田県 仙北市 )

秋田県の中央部岩手県寄り、東に奥羽山脈、西に出羽山地が連なる山間にある。JR秋田新幹線・田沢湖線田沢湖駅から田沢湖畔の白浜まで北へ約6km。周囲約20kmの湖岸線は、六角形に近い円形をしており、ゆるやかな山稜に囲まれ、水面標高は250mである。最水深423.4mは日本一の深さを誇る。成因としては那須火山帯中に生じた火山陥没によって生じ...

川原毛地獄 ( 秋田県 湯沢市 )

JR奥羽本線湯沢駅から南へ約30km、泥湯温泉の西2km、灰白色の荒々しい岩肌を見せ、硫化水素ガスを噴出させている標高約800mの硫黄山で、川原毛地獄*1と呼ばれている。辺りには鼻をつく強い硫黄臭が漂う。807(大同2)年に修験場*2として僧月窓によって開かれたという。この地は、川原毛硫黄山と呼ばれた鉱山でもあり、1623(元和9)年に採掘...

後生掛の泥火山と大湯沼 ( 秋田県 鹿角市 )

後生掛温泉の宿泊施設の脇の駐車場から沢筋に沿って自然観察研究路が整備されている。研究路は湯が沸き立つ2つの噴出孔オナメ・モトメ*1からスタートして、紺屋地獄、マッドポット泥熱泉)が点在する沢、大泥火山、大湯沼など様々な火山活動の様子を約2km、徒歩40分で観察することができる。 紺屋地獄の泥湯の泥は硫黄や硫化鉄が沈殿した...

大湯環状列石 ( 秋田県 鹿角市 )

JR花輪線十和田南駅から北東へ約4.5km、大湯温泉*1からは西南3kmの台地上にある。県道をはさんで東に野中堂環状列石、西に万座環状列石の2つの環状列石を有する縄文時代後期(約4000年前)の大規模な遺跡である。遺跡近くにはガイダンス施設、大湯ストーンサークル館*2もある。野中堂環状列石は最大径44m、万座環状列石の最大径は52mあり、と...

玉川温泉 ( 秋田県 仙北市 )

JR花輪線鹿角花輪駅から南へ約35km、焼山(標高1,366m)の西麓、八幡平(1613m)と田沢湖を結ぶ道の途中、標高800mほどの所にある。温泉の周辺は、焼山の火山活動が活発で、いたるところから噴気があがっており、江戸時代からすでに硫黄が掘り出されていた。その際に温泉の湧出については、毒水*1源として確認されていた。1882(明治15)年に...

乳頭温泉郷 ( 秋田県 仙北市 )

JR秋田新幹線・田沢湖線田沢湖駅から乳頭温泉郷の入口にあたる「鶴の湯温泉入口」まで北東へ約15km。標高1,478mの乳頭山*1の西麓、標高600mから900mほどの先達(せんだつ)川上流の渓谷沿いに7つの一軒宿の温泉が点在している。下流から妙乃湯*2・大釜温泉*3・蟹場(がにば)温泉*4、さらに、黒湯温泉*5・孫六温泉*6があり、先達川に流れ込む...

写真提供:鹿角市

後生掛温泉 ( 秋田県 鹿角市 )

八幡平の西、焼山(標高1,336m)東麓の谷間に佇む、標高約1,000mの一軒宿の温泉で、蒸ノ湯の西方2.5km下ったアスピーテライン沿いにある。後生掛*1温泉は火山活動が盛んな温泉地獄や泥火山を沢の奥に抱え、周辺は硫黄の臭いと噴煙が充満している。 開湯は江戸中期とされ、古くから湯治場として「馬で来て足駄で帰る後生掛」と謳われていた...

泥湯温泉 ( 秋田県 湯沢市 )

JR奥羽本線湯沢駅から南へ約30km。高松岳(標高1,348m)の北東麓、標高630mの山あい、高松川沿いにある。温泉施設*1は2軒。温泉の発見については、不詳だが、1814(文化11)年に訪れた紀行家菅江真澄は「泥湯山(高松岳、山伏岳、小安岳)の麓になりぬ。湯のもとに、天狗岩とていといと高き岩嶺に松生ひ、紅葉したるなど、いとおもしろし。此...

蒸ノ湯温泉 ( 秋田県 鹿角市 )

JR花輪線八幡平駅から南へ約28km、八幡平の北西麓、標高1,100mの地にある。江戸時代*1からの湯治宿として知られ、オンドル式の湯治*2宿舎が数多く立っていたが、1973(昭和48)年の地すべりによって宿舎が流され、現在は少し離れた場所に木造2階建ての旅館部(客室26室)で営業を行っている。浴場は宿泊棟にある総ヒバ造りの男女別内湯と男女...

雄物川 ( 秋田県 横手市 / 秋田県 大仙市 )

雄物川は、秋田・山形県境の奥羽山脈の大仙山(標高920m)を源として、西側に出羽丘陵を見ながら上流域の山間部を抜け横手盆地の西縁を北流しながら皆瀬川、横手川などの支流を合わせ、大曲付近で玉川が合流し屈曲を繰り返す中流域を経て、秋田空港近くで北西に流れを変える。そこで下流域となる秋田平野に出て秋田市新屋では旧雄物川を分派...

写真提供:一般社団法人わらび座

あきた芸術村 ( 秋田県 仙北市 )

JR秋田新幹線・田沢湖線角館駅から東へ約5kmにある複合観光・文化施設。同施設の中核となる「わらび劇場」では東北などを題材にしたオリジナル・ミュージカルの制作・上演を行うとともに、宿泊施設、温泉、地ビール工場、森林工芸館、農園*1などが併設されている。 同施設を運営している劇団わらび座は1951(昭和26)年に「民謡で戦後荒廃...

小安峡大噴湯 ( 秋田県 湯沢市 )

JR奥羽本線湯沢駅から南東へ約30km、栗駒山(標高1,626m)西麓を流れる皆瀬川の上流に、約8kmの険しいV字谷の小安峡がある。その谷底の川岸には、轟音とともに98℃の熱湯を噴き出す大噴湯があり、高低差60mほどを降りると、その先に渓流沿いの遊歩道が続く。この遊歩道は上流、下流2個所の駐車場から降りることができ、徒歩片道30分ほど。岩壁...

強首温泉 樅峰苑 ( 秋田県 大仙市 )

JR奥羽本線峰吉川駅の西へ約4km、雄物川を渡った強首*1集落のなかに建つ。宿の建物は、江戸時代からの豪農であった小山田家*2が1917(大正6)年に建築した本邸で、1966(昭和41)年から旅館を営んでいる。屋根の千鳥破風、軒唐破風付き入母屋とムクリ破風の玄関など豪壮な正面構えとなっており、また、1914(大正3)年の秋田仙北地震*3後の建...

秋田駒ヶ岳 ( 秋田県 仙北市 / 岩手県 雫石町 )

秋田駒と呼ばれる、田沢湖の北東にある火山である。頂上部は楕円形の大きな火口があり火口内にある火口丘を女岳(めだけ)と呼び、外輪山に男岳(おだけ)と標高1,637mの最高峰男女(おなめ:女目とも)岳がそびえている。那須火山帯*1に属し、近年では1970(昭和45)年9月に女岳でマグマ噴火があり、約4カ月で噴火は停止したものの、その後...

蔵王山 ( 山形県 上山市 / 宮城県 川崎町 )

奥羽山脈の南部に位置し、山形・宮城両県にまたがる南北約30kmの火山群の総称である。蔵王山という固有の山はなく、最高峰の熊野岳*をはじめとする多くの峰の連なりであり、蔵王連峰ともいう。那須火山帯に属し、旧火山群の南蔵王と新火山群の中央・北蔵王*に分けることができる。古来、刈田嶺(かつたみね)と呼ばれていたが、天武天皇の...

写真提供:一般社団法人 山形市観光協会

蔵王の樹氷 ( 山形県 山形市 / 山形県 上山市 )

蔵王の冬のシンボル。シベリアから吹いてくる季節風が、日本海の水分を含み朝日連峰を越える時急激に冷却されて水滴となり、これと雪雲のなかの雪片がアオモリトドマツに繰り返し付着して凍りつき樹氷となる。風上に向かって成長し、さらにその上に雪が積もって人の形に似てくることから、スノーモンスターの愛称もある。 樹氷ができる時...

善寳寺 ( 山形県 鶴岡市 )

JR羽越本線鶴岡駅の北西約10km、湯野浜温泉から約4km。鶴岡市の西部にあり、市街地と日本海を隔てるように立つ高館山の北東麓に、庄内平野と向かい合うようにある。天慶・天暦年間(938~957)の創建と伝えられ、その開基に関する伝承は、平安末期の説話集「今昔物語集」*にも載っている。境内にある貝喰の池には龍神伝説*があり、そのため...

銀山温泉 ( 山形県 尾花沢市 )

JR奥羽本線大石田駅から東へ約17km、尾花沢盆地の平野部の農村地帯を抜け銀山川を登りつめ少し緩やかに下ると、大正末期から昭和初期に建てられた3層・4層の木造旅館をまじえ14軒の湯宿が川を挟んで建ち並ぶ、こじんまりとした温泉街にたどり着く。 銀山温泉の名は1456(康正2)年儀賀市郎左衛門がこの地で延沢銀山を発見し江戸初期には銀...

蔵王温泉 ( 山形県 山形市 )

蔵王連峰の西麓、標高約880mに位置し、背後に広がる蔵王スキー場の基地としても賑わう温泉で、奥羽三高湯*の一つである。街の中央、高湯通りを中心に数十軒の旅館が軒を連ね、硫黄の臭気が鼻をつく。伝承では、西暦110年、東征中の日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の家臣吉備多賀由(キビノタガユ)が戦いで傷ついた折、この湯を見つけ、完...

写真提供:山形県花笠協議会

山形花笠まつり ( 山形県 山形市 )

毎年8月5日~7日の三日間にわたり、山形市内で繰り広げられる祭り。祭りの見どころは夕方からはじまる花笠パレードである。市の中心街である十日町角から市役所前までの約1.2kmを「花笠音頭」に合わせて、3日間延べ約1万数千人の踊り手が集団ごとに、山車に先導されて踊る。踊り手は、特産の紅花をあしらった花笠を手に、団体ごとに揃いの浴...

写真提供:一般社団法人 天童市観光物産協会

天童桜まつり ( 山形県 天童市 )

天童桜まつりは、毎年4月上旬から5月上旬にかけて開かれる祭りで、会期中は「人間将棋」「子ども将棋大会」「天童百面指し」「しだれ桜まつり」*「天童花駒踊りフェスティバル」などが市内各所で開催される。 メインイベントは、1956(昭和31)年から催されている「人間将棋」(4月第3土、日曜日)だ。当初は「将棋野試合」と呼ばれ、天...

鶴岡市立加茂水族館(クラゲドリーム館) ( 山形県 鶴岡市 )

JR羽越本線鶴岡駅から西へ13km、湯野浜温泉の南約4km、日本海に面した海岸に立つ。前身となる水族館は昭和初期よりあったが、1964(昭和39)年から移転・新築し開館。経営的には厳しい時期もあったが、クラゲに特化した水族館を目指すこととし、2005(平成17)年にはクラゲの展示種類数が世界一の水族館となり、2012(平成24)年には世界記録...

肘折温泉 ( 山形県 大蔵村 )

JR山形新幹線の終着駅である新庄駅から南西へ約28km、カルデラ地形*の底を流れる銅山川のほとりに肘折温泉がある。そこから約1km離れた西の黄金(こがね)温泉、南の石抱(いしだき)温泉*と合わせ、肘折温泉郷と総称している。 肘折温泉の開湯には諸説があり、もっとも古い説では807(大同2)年ともいわれるが、1390(明徳元)年に月山...

滑川温泉 ( 山形県 米沢市 )

国道13号線の山形県と福島県の県境近くから県道、林道で約10km。東大巓(標高1,927m)の東北麓、標高850mほどのところにあり、前川の渓谷右岸にすっぽりとはまるように建つ一軒宿の温泉。開湯は1763(宝暦13)年。温泉に至る道は旧米沢街道の一部で、途中、旧道の小径に石畳も残されている。 静養、湯治向きの温泉で、家形山(いえがたや...

姥湯温泉 ( 山形県 米沢市 )

国道13号線の山形県と福島県の県境近くから県道、市道*で約14km。滑川温泉からは山道を4kmほどの一軒宿の温泉。吾妻山系の稜線に近い標高1,230mの深い渓谷の中にある。 温泉の周囲は切り立った黄褐色の断崖絶壁で、渓谷はガレ場を呈しており、その中を渓流が駆け下っている。断崖の上や渓谷の下流は、コメツガ・ブナ・ダケカンバなどの原...

写真提供:寒河江市

葉山(村山) ( 山形県 村山市 / 山形県 寒河江市 )

村山市西端に位置し、北は大蔵村、南は寒河江市との境にあたる。麓の村山平野側からみると、連なる稜線と山容は馬蹄型になっており、火山であった面影を残す。山麓から山頂近くまでブナの原生林が見られ、県の天然記念物に指定されているトガクシショウマをはじめ、ドウダン、チングルマ、ハクサンシャクナゲ等の高山植物の群生地もある。山...

写真提供:南陽市観光協会

烏帽子山公園のサクラ ( 山形県 南陽市 )

JR山形新幹線赤湯温泉駅から東へ約1.4km、赤湯温泉の裏手にあり、烏帽子山八幡宮*の社域が公園になっている。桜の名所で、米沢(置賜)盆地をはじめ吾妻、飯豊、朝日連峰の好展望地である。 この公園は1875(明治11)年に温泉客向けにサクラなどの花木を植えたのが始まりである。その後、町が2度の大火に遭うなどして公園の拡張事業は困...

桧原湖 ( 福島県 北塩原村 )

猪苗代湖の北、会津若松の市街の北東に聳える磐梯山の北麓には、磐梯高原あるいは裏磐梯と呼ばれる高原地帯におよそ300の湖沼群が点在する。そのなかで最大の湖が、周囲約37.5kmの桧原湖で、水面標高は819m、最大深度は約31m。湖岸線は複雑に入り組み、南北約18km、東西約1kmの細長い形をしている。1888(明治21)年の噴火*によって磐梯山の...

小野川湖 ( 福島県 北塩原村 )

猪苗代湖の北、会津若松の市街の北東に聳える磐梯山の北麓には、磐梯高原あるいは裏磐梯と呼ばれる高原地帯におよそ300の湖沼群が点在する。そのなかで3番目の大きさの湖が小野川湖である。東側に桧原湖、西側に秋元湖があり、水面標高794m、周囲約9.8km、最大深度約22m、北東から南西に約4kmと細長い形をしている。 小野川湖は、1888(明...

秋元湖 ( 福島県 北塩原村 )

猪苗代湖の北、会津若松の市街の北東に聳える磐梯山の北麓には、磐梯高原あるいは裏磐梯と呼ばれる高原地帯におよそ300の湖沼群が点在する。そのなかで秋元湖は周囲約19.8kmと2番目の大きさの湖。水面標高736m、最大深度約34mで東西に細長い形をしている。秋元湖は、1888(明治21)年の噴火*で小磐梯という磐梯山の北側の山が山体崩壊し、吾...

写真提供:福島市商工観光部観光交流推進室

吾妻連峰 ( 福島県 北塩原村 / 山形県 米沢市 )

福島市の西部から山形県境に広がる山塊で、最高峰2,035mの西吾妻山(にしあづまやま)をもつ西吾妻と、東大巓などの中吾妻、いまだに噴煙をあげる一切経山(いつさいきようざん)を含む東吾妻に大別され、火山群としても東吾妻火山、中吾妻火山、西吾妻火山の3つにくくることができ、東西20km、南北12kmの200km2を超える広大な面...

写真提供:高湯温泉観光協会

高湯温泉 ( 福島県 福島市 )

JR東北本線・東北新幹線福島駅から西へ約16km、吾妻山の北東山腹、標高750mにあり、磐梯吾妻スカイライン北入口にあたる。9つの源泉を引き湯した6軒ほどの旅館が、道路沿いに緑に埋もれるように点在する。 開湯は江戸時代初期慶長年間(1596~1615年)*といわれ、古くから湯治場として知られてきた。現在も自然湧出している源泉をアカマ...

写真提供:南会津町

田代山湿原 ( 福島県 南会津町 )

田代山は福島県南部、栃木県境にある標高1,926mの山で、台地状の頂上部に湿原が広がる。田代山は数百万年前に生成された火砕流台地*といわれている。台地面は南西から北東に向け長い楕円形をしており、その直径は長い方が約800m、短い方が約350mである。 湿原の標高は約1,920~1,970mであり、北東方向に緩く傾いた傾斜湿原となっている。...

写真提供:南会津町

木賊温泉 ( 福島県 南会津町 )

会津鉄道会津高原尾瀬口駅から桧枝岐方面に向かい約30km、西根川の渓谷に数軒の宿泊施設*と共同浴場がある。標高は900mほどあり、湯治のほか渓流釣り、登山基地として利用されている。 共同浴場の露天「岩風呂」*は、道路面から急坂の小道を西根川の渓流に下った河原にへばりつくようにある。湯船は2つあり、大きな岩盤をくり抜いて造っ...

写真提供:二本松市観光連盟

安達太良連峰 ( 福島県 二本松市 / 福島県 猪苗代町 )

二本松市街の西約15kmに位置する安達太良連峰は、吾妻山と土湯峠で分かれて南へ9kmにわたって延びる火山連峰である。乳首山と呼ばれる標高1,700mの安達太良山*を主峰に、南端の和尚山(標高1,601m)、主峰から北に向かって鉄山(標高1,709m)、箕輪山(標高1,728m)、鬼面山(標高1,482m)など200~500mの円錐形をした火山が連なり、主峰の...

只見川 ( 福島県 只見町 / 福島県 檜枝岐村 / 福島県 三島町 / 福島県 柳津町 / 福島県 会津坂下町 )

福島・群馬県境の尾瀬沼、尾瀬ヶ原に源を発し、山間部を一旦北に流れ、福島県西部では北東に向かい、途中伊南川、野尻川などを合わせ、喜多方市で猪苗代湖から来る日橋川と合流して阿賀川となる全長137kmの川。阿賀川は新潟県に入ると阿賀野川と名を変え日本海に注ぐ。 只見川の上・中流部は深い山間部で上流部の只見町までの 50kmは会津...

大内宿 ( 福島県 下郷町 )

会津鉄道湯野上温泉駅から北西3.5km、山間にある会津西街道*の旧宿場。会津西街道は会津藩の廻米*を江戸に送るルートであり、会津盆地との間に標高900mの大内峠があるため、大内宿は荷駄の中継・宿泊地として重用された。1884(明治17)年に大川沿いの国道121号線が開通するまで繁栄した。 現在でも、水路が両端を走る街道沿いに約30戸...

スパリゾートハワイアンズ ( 福島県 いわき市 )

JR常磐線湯本駅から西へ約4km、いわき湯本温泉の奥3kmにある温泉テーマパーク。「ウオーターパーク」*を中心に「江戸情話与市」*「スプリングパーク」*「スパガーデンパレオ」*などの6つのアミューズメントエリアがあり、ホテルなども併設されている。 1966(昭和41)年に常磐炭鉱の地下湧水の豊富な温泉を利用した、日本初のリゾー...

写真提供:大子町観光協会

袋田の滝 ( 茨城県 大子町 )

福島県から茨城県へと流れる久慈川*の支流滝川にかかる滝。滝は4段から成り、高さ120m、幅73m。成因は、1,500万年前に形成された火山角礫岩層の硬い岩石に対し、滝の上下が浸食されやすい凝灰質の砂岩や頁岩だったため、硬質の火山岩が残り、節理と断層面が浸食され段差が生まれたと、考えられている。滝の途中に四本の大きな節理があり、4...

那珂川 ( 茨城県 水戸市 / 茨城県 ひたちなか市 / 茨城県 大洗町 / 茨城県 他 )

那須火山の那須岳(標高1,917m)に源を発し、栃木・茨城両県を流れ、ひたちなか市と大洗町の間で太平洋に注ぐ。余笹川、箒川、桜川や河口近くで最後に合流する涸沼川なども含め、196の支流を有する。全長は150km、流域面積は3,270km2。 支流を含め那珂川は、古代から鉄道開通する近代まで舟運が盛んだった。そのため、古くから...

写真提供:株式会社ファーマーズ・フォレスト

道の駅うつのみやろまんちっく村 ( 栃木県 宇都宮市 )

1996(平成8)年の開業当時は、事業主体が宇都宮市で、運営主体は宇都宮市を加えた第三セクターであり、宇都宮市農林公園ろまんちっく村と称していたように、農業関連のテーマ公園の色彩が強かった。現在は公設民営で、株式会社ファーマーズフォレストが運営している。 当地は、東北自動車道と日光・宇都宮道路との分岐になる宇都宮ICから...

写真提供:那須塩原市

板室温泉 ( 栃木県 那須塩原市 )

黒磯駅から北西に約20km、那須岳の山裾の、那珂川の支流湯川に沿う山間の温泉街である。約900年前に発見され、「下野の薬湯」として知られてきた。現在もむかしの静寂さと素朴さをとどめたたたずまいである。 付近は春の新緑、秋の紅葉で知られている。

三斗小屋温泉 ( 栃木県 那須塩原市 )

朝日岳の西に派生した稜線を下ったところ、標高約1,460mの高所にある歴史の古い温泉。山奥のため自家発電で夜9時ごろまで電気がつくが、それ以後はランプをともす素朴さである。旅館の東側高みに温泉神社がある。 登山者の利用が多く、朝日岳や大峠・三本槍岳方面への基地となっている。 温泉へは、車でいくことはできず、峠の茶屋県営...

写真提供:特定非営利活動法人塩原温泉観光協会

塩原温泉郷 ( 栃木県 那須塩原市 )

塩原温泉郷のエリアは、面積の80%以上が森林地帯。太平洋側と日本海側、また関東地方と東北地方の気候の交差点で、昆虫や両生類、木々や草花などの種類が豊富。北には標高1849mの日留賀岳(ひるがたけ)、南には標高1789mの釈迦ヶ岳(しゃかがたけ)などがあり、山からは無数の沢が流れ、東西に流れる箒川(ほうきがわ)に注ぐ。長い年月を...

那須湯本温泉 鹿の湯 ( 栃木県 那須町 )

県道17号線が貫通する那須湯本温泉と湯川で分かつ向かいが元湯で、なだらかな斜面を登り詰めたところに鹿の湯がある。 元湯はむかしながらのひなびた雰囲気の湯治場で、小規模の旅館や民宿が石畳の元湯通りに建ち並ぶ。民宿では自炊もできる。 鹿の湯の発見は古く、1390年前といわれている。738(天平10)年、正倉院の文書のなかに那須...

那須岳南東麓の温泉群(大丸温泉、弁天温泉、北温泉) ( 栃木県 那須町 )

那須岳南東麓の標高1,000m前後の高原にわく温泉群。那須七湯、八湯とも呼ばれるほど温泉が豊富な地域であるが、この中でも大丸温泉、弁天温泉、北温泉は湯量が豊富であることで知られている。

写真提供:(一社)日光市観光協会

中禅寺湖 ( 栃木県 日光市 )

男体山の南麓にあり、日光国立公園の湖沼の中で最も大きく、日本の代表的な高山湖に数えられている。 面積11.9km2、水色は深緑色から藍色まで季節によって変化する。新緑・紅葉のころはひときわ神秘的である。 湖水は東西に細長く、北岸の汀線はほぼ直線に近いが、南岸は出入りに富む沈降型汀線となり、八丁出島をはじめ岬...

写真提供:(一社)日光市観光協会

戦場ヶ原・小田代原 ( 栃木県 日光市 )

戦場ヶ原は中禅寺湖の北、男体山の西に広がる平均標高1,400mの湿原状の東京ドーム85個分、4km2の規模を誇る高原で、日光国立公園に位置する。また、湯ノ湖、湯川、戦場ヶ原、小田代原のうちの約2.6km2が「奥日光の湿原」としてラムサール条約の登録湿地に登録されている。 大昔の男体山噴火の折り、その噴出物が竜...

奥日光湯元温泉 ( 栃木県 日光市 )

戦場ヶ原の北西、湯ノ湖北岸にある奥日光のうちでも最奥の温泉で、西に白根山、北西に温泉ガ岳、東に三岳の山々を巡らしている。 温泉の発見は1200年もむかし勝道上人によると伝え、湯治温泉として長い間親しまれてきた。今でも一角に残る石畳や、しっとり落ち着いた雰囲気の中に歴史が感じられる。 旅館は近代化しながらも風格を備え...

写真提供:(一社)日光市観光協会

湯ノ湖 ( 栃木県 日光市 )

湯元温泉の目前に広がる、三方を山に囲まれた静寂な湖であり、三岳の溶岩流により湯川がせき止められて形成された標高1,478mにある堰止湖である。水の色はフォーレル9号から10号(1948(昭和23)年)、全般に水深は浅く、温泉が湧き出ている北岸の一部を除いて冬季は結氷する。 周囲3km、湖岸には1時間ほどで一周できる散策道が整備されて...

写真提供:(一社)日光市観光協会

龍王峡 ( 栃木県 日光市 )

今から2200万年程前に海底火山によって噴出された火山岩が、鬼怒川の流れによって浸食されて現在のような景観になったといわれる。 まず初めに安山岩が流出し、その後流紋岩の活動を経て、火山爆発による火山灰が堆積して緑色凝灰岩ができたとされる。さらには、その上に流紋岩が流出したと言われる。その後もマグマの活動により、岩脈が...

写真提供:日光市

奥鬼怒温泉郷 ( 栃木県 日光市 )

奥鬼怒温泉郷は、日光市川俣にある温泉の総称であり、鬼怒川の源流部付近にある温泉地である。加仁湯、八丁の湯、日光澤温泉、手白澤温泉の4つからなる。鬼怒沼、根名草山、尾瀬への登山客の利用も多い。 なお、女夫渕から先はマイカー通行が禁止されており、宿泊する宿の送迎バス、または徒歩で向かうことになる。

殺生石(賽の河原) ( 栃木県 那須町 )

温泉神社に隣接する殺生石園地には亜硫酸ガスや硫化水素など有毒ガスが噴出し、硫黄の香りが立ち込め草木もない荒涼とした風景が広がる、賽の河原と呼ばれる場所がある。 その園地の奥には能や謡曲の題材になり、芭蕉が「おくのほそ道」でも訪れ、九尾狐伝説にまつわる史跡の「殺生石」がある。 九尾狐伝説とは、中国・インド・日本を...

丸沼・菅沼 ( 群馬県 片品村 / 栃木県 日光市 )

沼田市からの国道120号線、金精峠トンネル手前約1kmの間に2つ並ぶ湖沼。金精峠側が菅沼で下流に丸沼がある。2つの湖沼は日光白根山の溶岩による堰止湖。 1931(昭和6)年、丸沼と下流の大尻沼との間に東京電力のダムが造られ、丸沼は水位が28m上昇したので、南北1.2km、東西500m、面積0.45km2と広くなった。満水時の標高1,428m...

写真提供:一般社団法人 草津温泉観光協会

草津温泉 ( 群馬県 草津町 )

白根火山の東麓、標高1,200m付近の小盆地とその周辺に温泉街・ホテル街が形成されている。古くから湯治温泉として全国的に有名で、西の有馬温泉に対し、東国一の名湯といわれてきた。恋の病を除いてはどんな病気でも治るといわれている。現在では、志賀・草津高原ルート(国道292号線)の開通、スキー場やゴルフ場、コンサートホールなどの整...

写真提供:一般社団法人 草津温泉観光協会

湯畑 ( 群馬県 草津町 )

旅館街の中央にある。草津温泉を代表する源泉で、石棚に囲まれた源泉から毎分約4,000リットルの熱湯がもうもうと湯けむりを上げて湧き出る様は、草津の象徴的な風物である。湯は7本の温泉木樋に流され、泉温を下げ、沈殿した湯の花*は採取されて土産品などに利用される。 湯畑には「草津に歩みし百人」*が石柵に刻名されている。湯畑の...

白根山(草津白根山・本白根山) ( 群馬県 草津町 )

上信越国境部にそびえ、本白根山(2,171m)と北側にある逢ノ峰(2,110m)、草津白根山(2,160m)からなる成層活火山である。文献に初めて現われる1783(天明3)年から現在まで、しばしば噴火活動を繰り返し、爆発のたびに草津の湯温が激変、また火山弾が火口付近に降り注いだこともあった。 草津白根山山頂部は一木一草もないむき出しの岩...

西の河原(露天風呂) ( 群馬県 草津町 )

草津温泉街の西はずれ、広い河原の多くの場所から温泉が湧き出ている所で、温泉水が川をなして流れ、滝や池(瑠璃の池、琥珀の池など)となり、天然の露天風呂を作り出している。古くは、鬼の泉水と呼ばれ、「湧き出る湯口はわれも恐ろしや、鬼の茶釜の湯土産噺」と怖がられた事もある。 流れや湯の池は泉質によって白濁、または緑色をお...

写真提供:(C)林喜代種

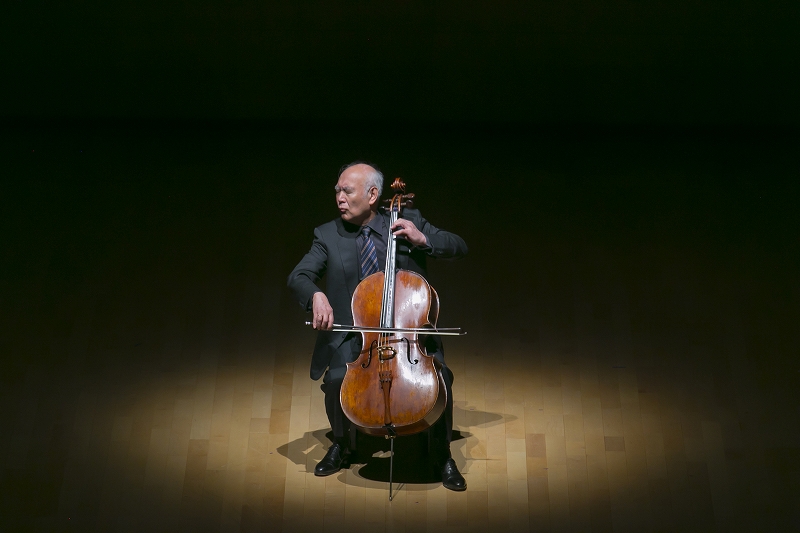

草津夏期国際音楽アカデミー&フェスティヴァル ( 群馬県 草津町 )

1980(昭和55)年、ヴァイオリニスト豊田耕児氏を音楽監督、音楽評論家遠山一行氏を実行委員長として始められた音楽祭。群馬交響楽団のレベルアップを目的に企画されたという。毎年テーマを決めて開催されている。音楽家を目指す人たちの学びの場、人材育成の場として夏期2週間、テーマに合わせて世界的な芸術家を招き講習会を行う。 また...

写真提供:一般社団法人 四万温泉協会

四万温泉 ( 群馬県 中之条町 )

中之条町北東部、四万川上流の三方を山に囲まれた渓流沿いの標高700mの高地にある。四万温泉の名前は、四万の湯が『四万(よんまん)の病を癒す霊泉』であるとする伝説*がある。また古文書によると1600年代初期の江戸時代には温泉宿があり、 湯治客は江戸からも来遊があったと記されている。 源泉は全42ヶ所で、3ヶ所が堀さく源泉、39ヶ...

尻焼温泉 ( 群馬県 中之条町 )

長野原草津口から白砂川沿いに上流に向かい約16km、長笹川渓流沿いの山峡にある尻焼温泉の「川の湯」は、川そのものが大きな露天風呂となっている。痔の治療に特効があるといわれ、かつては、河原に穴を掘って臀部だけ湯につかる入浴療法や、温まった石の上に腰かける治療が行われていたため、「尻焼」と名付けられたという。現在は川をせき...

芳ケ平 ( 群馬県 中之条町 )

2015(平成27)年5月にラムサール条約*に登録された、中之条町と草津町にまたがる「芳ヶ平湿地群」の中でも中心となる湿原。草津白根山中腹の標高約1,800mに広がり、白根山の荒涼とした景観とは対照的に、高山植物が豊富に生育する緑豊かな湿地帯である。 江戸時代、草津から善光寺に抜ける街道の裏道を通り、わざわざ芳ヶ平、渋峠を経由...

チャツボミゴケ公園 ( 群馬県 中之条町 )

中之条町の最奥部、入山地区の西端に位置している。穴地獄と呼ばれている泉から湧き出る暖かめの鉱泉が強酸性のため、こうした環境を好んで生育するチャツボミゴケ*が群生したものである。 入山地区はかって群馬鉄山と呼ばれ、国内第2位の生産量の鉱山として栄えた歴史がある。この地から鉄鉱石が索道と吾妻線経由で高崎へと運ばれていた...

写真提供:観光ぐんま写真館

万座温泉 ( 群馬県 嬬恋村 )

草津白根山と万座山との谷間にある標高1,800mの温泉。ツガ・ダケカンバの原生林に囲まれ、静かな高原保養地といった趣で、温泉街の雰囲気はない。志賀・草津・長野・軽井沢とは国道・有料道路で結ばれている。 土器をはじめとする出土品から、弥生時代にはこの地に人の住居があったと推測されている。温泉としての記録は古く*、1560年代...

谷川岳 ( 群馬県 みなかみ町 / 新潟県 湯沢町 )

群馬・新潟の県境にある谷川岳は標高1,977m、オキノ耳とトマノ耳*の2つのピークを持つ。 太平洋側と日本海側を分ける脊梁山脈にあたり、北西の季節風が吹きつける豪雪地域である。そのため、新潟県側は穏やかだが、群馬県側は雪崩による浸食作用のため荒々しい山相をなし、東側斜面にはマチガ沢・一ノ倉沢・幽ノ沢などの急峻な谷が湯桧曽...

宝川温泉 ( 群馬県 みなかみ町 )

藤原湖北端から、利根川の支流宝川を1kmさかのぼった所にある。湯は宿の庭の中を流れていく宝川の渓畔に湧き、毎分1,800リットルの湧出量を誇る。川の両岸の露天風呂は4つあり、1つは婦人専用、総面積470畳の広さ。旅館は山峡の一軒宿。 大正時代に湯治場として宿泊施設が作られ、1945(昭和20)年以降、周辺のダム開発で道路と電気が通っ...

法師温泉 ( 群馬県 みなかみ町 )

三国峠の南麓、赤谷川支流の西川に沿った原生林の中にある。弘法大師の開湯と伝わる古い温泉で、宿は1軒。西川の流れをはさんで両岸に建物があり、ガッシリとした湯治場風の造りや、野趣に富んだ大浴場に独特の風情がある。 湯は43度のカルシウム・ナトリウム-硫酸塩温泉。川床に設けられた木造の大浴場は、浴槽の下から湧出する2源泉を...

照葉峡 ( 群馬県 みなかみ町 )

利根川の上流部、湯ノ小屋沢川に大小11の滝がおよそ5kmにわたって点在する。滝の名前は俳人 水原秋桜子(みずはらしゅうおうし)*が命名したもので、「山彦(やまひこ)の滝」、「翡翠(ひすい)の滝」、「木精(こだま)の滝」など。奥利根ゆけむり街道(県道63号線)の湯の小屋温泉から上流部にかけての道路沿いであるが、駐車場や散策道...

碓氷峠鉄道施設 ( 群馬県 安中市 )

横川駅から鉄道文化むら、旧丸山変電所、峠の湯、めがね橋(碓氷第3橋梁)を経て熊ノ平まで、6kmの信越本線アプト式鉄道*時代の廃線跡「アプトの道」周辺の鉄道施設群。線路や枕木を取り除き、歩きやすい道として整備されており、第1号から第10号までのトンネル、めがね橋を含め3つの橋梁がある。 旧丸山変電所は碓氷線電化のため、1912...

榛名湖 ( 群馬県 高崎市 )

榛名火山のカルデラに生じた火口原湖である。大きさは東西1km、南北1.3kmで、勾玉形をしている。伊香保の沼ともいわれ、湖面に榛名富士を映して静まる美しさは歌(湖畔の宿*)にも歌われてきた。湖の周りはいくつかのピークを持つ榛名山に囲まれており変化に富む。湖岸には一周道路がつけられ、湖畔には桜・ツツジ・キスゲなどが春から夏に...

写真提供:渋川伊香保温泉観光協会

伊香保温泉 ( 群馬県 渋川市 )

榛名山の北東中腹、標高約700mの高所にあり、古くから上州の名湯として知られる。温泉街は山間の急斜面に造られ、階段式の道路やヒナ段状に立ち並ぶ旅館や店舗、たちこめる湯の香りなどが独特の湯の町情緒をかもしだしている。春の新緑・ツツジ、夏の避暑、秋の紅葉など、どの季節も楽しめ、近くの榛名山・榛名湖、榛名神社、水沢観音など様...

写真提供:富岡市

妙義山 ( 群馬県 富岡市 / 群馬県 安中市 / 群馬県 下仁田町 )

群馬県の南西部にあり、赤城山・榛名山とともに上毛三山の一つに数えられている。那須火山帯浅間火山群の一つ。山全体が浸食を受けやすい輝石安山岩と凝灰角礫岩でできているので、石門群や大砲岩などの奇岩が多い。 山は3峰に分かれ、安中市側から白雲山・金洞山・金鶏山と三角形を描くようにそびえる。白雲山は妙義神社の背後にあり、山...

犬吠埼 ( 千葉県 銚子市 )

犬吠埼は、銚子半島の最東端、太平洋に突き出た岬である。三方を海に囲まれた高さ約20mの海食台地で、複雑な地質構造を示す古生層・中生層からなっている。植物は、コウボウムギ、ハマエンドウ等の砂浜植物のほか、ハチジョウススキ、トベラ等の風衝面群落がみられる。動物は、ウミウ、ウミネコ、オオハム、アビ、カモメ等が生息している。 ...

写真提供:大島町役場

三原山 ( 東京都 大島町 )

東京・竹芝客船ターミナルから高速船で1時間45分、夜発の大型船で8時間の大島のほぼ中央に位置し、大島の象徴ともいえる活火山である。現在の大島を形づくる大島火山は、海底火山として誕生し、今から約100万年前に現在の姿になったと考えられている。成層火山*の複式火山で山頂付近は直径3~4kmに及ぶカルデラ*と火口原、それに火口を囲む...

写真提供:新島村

地鉈温泉(式根島) ( 東京都 新島村 )

東京・竹芝客船ターミナルから高速船の直行便で2時間20分、夜発の大型船で9時間の式根島南部の海岸ぞいの岩礁に湧き出す温泉。泉質は塩泉の硫化鉄泉。源泉の温度は干潮時には80℃を超え、満潮前後に海水と混じり合うことによってちょうどいい湯加減になる。陸域の断崖の上から200段弱の階段を下っていったところにあり、そこにいたる階段の両...

写真提供:よみうりランド

よみうりランド ( 東京都 稲城市 / 神奈川県 川崎市 )

東京都稲城市と神奈川県川崎市多摩区にまたがる多摩丘陵の傾斜地を開発し、1964(昭和39)年にオープンした郊外型の遊園地である。京王線「京王よみうりランド」駅からはゴンドラ「スカイシャトル」で入園ゲートまでアクセスが可能で、バスでも約5分。小田急線「読売ランド前」駅からはバスで約10分に位置する。 開園当初は、水中バレエ劇...

篠原演芸場で上演される大衆演劇 ( 東京都 北区 )

JR十条駅・東十条駅のそれぞれから、楽しい商店街を見ながら、10分ほど歩いたところにある篠原演芸場は、1951年(昭和26年)に開業した、都内で最も歴史のある本格的な大衆演劇*の劇場*である。ここでは、一般社団法人 日本文化大衆演劇協会に所属する劇団*と、関西、九州所属の劇団が、月替わりで芝居や舞踊、ときには歌謡ショーを行う。...

豊洲市場 ( 東京都 江東区 )

東京都中央卸売市場の一つとして1935(昭和10)年に開設した築地市場は、80年以上にわたり、東京の食生活を支える魚河岸として親しまれてきたが、2018(平成30)年10月6日に閉場。その代替施設として同年10月11日に開場したのが豊洲市場である。 豊洲市場はJR・都営地下鉄新橋駅、あるいは東京メトロ豊洲駅からゆりかもめで、「市場駅前」...

写真提供:日本空港ビルデング株式会社

羽田空港(東京国際空港) ( 東京都 大田区 )

羽田空港は、正式には東京国際空港という。空港までは首都圏の各地からバスの便があるが、鉄道では品川駅からの京急線とJR浜松町駅からの東京モノレールで行くことができる。 わが国で民間航空が盛んになってきた大正時代に、日本初の民間の飛行機学校のあった関係から、1930(昭和5)年、多摩川河口の鈴木新田*と隣接する埋立地の羽田...

写真提供:箱根ジオパーク推進協議会

仙石原高原(仙石原湿原・すすき草原) ( 神奈川県 箱根町 )

仙石原高原は、金時山・丸岳などの外輪山と台ヶ岳などの後期同中央火口丘との間、標高約700mに広がる高原である。箱根内カルデラの平坦な地形が広がる場所で、現在は一面の草原となり、ゴルフ場やテニスコートが造られ、温泉や寮、別荘が点在する。9~10月の初秋の頃には黄金色のススキの原となり、秋の箱根の代表的景観をつくる。 面積約...

写真提供:五頭温泉郷旅館協同組合

五頭温泉郷(出湯温泉、今板温泉、村杉温泉) ( 新潟県 阿賀野市 )

五頭・菱ヶ岳西麓にあり、旧笹神村の出湯・今板・村杉の三温泉を称して五頭温泉郷という。ゆっくりと保養する人のほかに、周辺の瓢湖、五頭山、ゴルフ場などの基地として利用されている。 北にある出湯温泉*は、弘法大師が錫杖で地面を突いたところ湧出したと伝えられる。五頭山華報寺の門前町と発達した温泉で、華報寺が名実ともにこの...

写真提供:月岡温泉観光協会

月岡温泉 ( 新潟県 新発田市 )

月岡駅の東約4km。1915(大正4)年、石油をボーリング中噴出した温泉*。およそ大小20軒の旅館や、みやげ物店が軒を連ね、華やいだ温泉街を形成、「歩きたくなる温泉街」を目指している。岩室温泉とともに新潟市の奥座敷として知られている。現在なお、芸妓文化を大切にし、23名の芸妓が活躍する(2020(令和2)年1月現在)。

写真提供:朝日町観光協会

朝日岳 ( 富山県 朝日町 )

飛騨山脈(北アルプス)の後立山連峰の北部に位置する標高2,418mの山。古成層の変成岩で構成されている。富山県朝日町の東南端にそびえ、新潟県との県境に位置する。南陵には雪倉山、白馬岳が控え、北稜は長栂山、黒岩山、犬ヶ岳と続き、やがて親知らずに至る。 朝日岳を含む白馬連山高山植物帯は、富山県の下新川郡朝日町と黒部市、長野...

黒部峡谷 ( 富山県 黒部市 )

黒部峡谷は、北アルプスの中央部、雲の平の南方にある標高2,924mの鷲羽岳と2,721mの祖父岳付近を源として、富山湾に流れ込む黒部川が後立山連峰と立山連峰の間に刻み込んだ峻険な峡谷。黒部川の源流は雲の平の南側にあり、わずかな湧き水が雲の平を回り込む間に大量の水を加えて黒部川となっていく。黒部川は延長86kmと長さでは中級だが、滝...

写真提供:小池岳彦

黒部五郎岳 ( 富山県 高山市 )

北アルプスの奥深く、立山連峰の南端に位置し、頂上は富山県と岐阜県の境となる(標高2,840m)。黒部源流の山々の中でも雄々しく、雄大な山である。頂上から大きなカールが形成されている。山頂には岩が積み重なっており、五郎というのは人名ではなく、岩のごろごろした場所を「ゴーロ」というところからきており、「黒部」にある「岩のごろ...

立山地獄谷の温泉 ( 富山県 立山町 )

立山地獄谷は、立山・室堂平の北方約1km、標高2,300mに位置する高所の噴気地帯として知られている。弥陀ヶ原火山の約4万年前以降の火山活動によってみくりが池などと共に形成された。以前は谷の内側に山小屋があったが、火山性ガスの危険のために閉鎖された。現在は周囲にある「みくりが池温泉」、「らいちょう温泉雷鳥荘」、「雷鳥沢温泉(2...

写真提供:一般社団法人 砺波市観光協会

庄川峡 ( 富山県 砺波市 )

庄川峡は、一級河川の庄川沿い、小牧ダム上流のダム湖から庄川水記念公園、庄川温泉郷までの地域を指す。 庄川は、岐阜県の鳥帽子岳を源とし、世界遺産の合掌造り集落で知られる五箇山の山懐を縫い、富山県南西部の砺波平野を通って富山湾に注ぐ北陸有数の大きな河川で、古くから、日本最大規模の散居村の穀倉地帯を支えてきた。また、昭...

薬師岳 ( 富山県 富山市 )

飛騨山脈(北アルプス)北部の立山連峰南部に位置し、標高は2,926m。立山(たてやま)や剱(つるぎ)岳の峻険(しゅんけん)な山容に比べ、雄大だが穏やかな山容を示しており、重量感のあるどっしりとした山容は北アルプス随一だといわれる。薬師岳は山麓有峰の住民の信仰の山で、頂上には薬師堂が祀られている。立山などと同様に、薬師岳も...

写真提供:(一社)山中温泉観光協会

山中温泉 ( 石川県 加賀市 )

山中温泉は、大聖寺川の渓流に臨み、東からは東山が、西からは水無山・薬師山が迫り、四方がほとんど山に囲まれた文字どおり山中の湯の町である。温泉の歴史は古く、医王寺に伝わる「山中温泉縁起絵巻」には、1300年前の天平年間(729~749年)に僧行基*によって温泉が発見され、 一時荒廃するも、長谷部信連(はせべのぶつら)*によって...

写真提供:山代温泉観光協会

山代温泉 ( 石川県 加賀市 )

山代温泉は、加賀平野の南のはずれ、薬師山をはさんで山中温泉と背中あわせの地にある。725(神亀2)年に行基が開湯したという伝承があり、その後、10世紀後半(985~988年)に花山法皇が明覚上人を従えて北陸巡歴*のおり、この温泉に入浴、その効が優れているとして温泉寺を中興、七堂伽藍を建立したとされている。 また、1565(永禄8)...

加賀東谷の町並み ( 石川県 加賀市 )

加賀市南部の山間部は、近世には大聖寺藩の奥山方に属し、藩の御用炭を生産しており、近代から昭和前期にかけても大半の集落が炭焼きを主産業としていた。昭和30年代以降、ダム建設や災害、離村などにより失われた集落があるなかで、大日山を源とする動橋(いぶりはし)川と杉ノ水川の上流域に点在する荒谷(あらたに)、今立(いまだち)、...

橋立町の船板住宅群 ( 石川県 加賀市 )

石川県南西部に位置し、JR北陸本線加賀温泉駅から北西へ約5km。橋立は、かつて北前船の船主や船頭、船乗りなどが多く住んでいたまちで、日本でも1、2を競う富豪村と呼ばれていた。北前船とは、大坂と蝦夷地(北海道)を結び、瀬戸内海と日本海の各港に寄港して積荷を売買する商売をしてまわった買積船で、近世後半から明治期にかけて盛んに活...

写真提供:七尾市産業部交流推進課

青柏祭 ( 石川県 七尾市 )

5月3~5日に行われる大地主(おおとこぬし)神社の例祭。祭りの起源については、981年(天元4)年に能登国国守の源順が能登国の祭りと定めたことに始まり、1473(文明5)年の国祭りで、京都の祇園祭の山鉾にならって曳山を奉納したのが山車の始まりという説があるが、明確ではない。悪事を行って白狼に退治された3匹の大猿の慰霊のために3台...

写真提供:七尾市産業部交流推進課

石崎奉燈祭 ( 石川県 七尾市 )

漁業が盛んで、能登国守護畠山氏から能登・越中一円の漁業権を免許されていたという伝承をもつ石崎町(いしざきまち)にある八幡神社の例祭。もともと祇園祭の流れを汲む納涼祭として行われていたが、何度も火事に見舞われて山車が焼け、明治時代の中頃に宇出津からキリコ(奉燈)を譲り受け、大漁や五穀豊穣の祈願とともに火を鎮める神事と...

和倉温泉 ( 石川県 七尾市 )

北陸随一の規模を誇る”海の温泉”として、高温で豊富な湯量が魅力の温泉である。七尾湾に突き出た弁天崎の先端にあり、湾前に能登島や机島を望む。温泉の湧出は1200年前と伝わり、その後の地殻変動で湧き口が海中に移動したとされ、傷ついた足を癒すシラサギを見つけた漁師夫婦によって湯脈が発見されたという伝説がある。海中に湧き口があっ...

見附島 ( 石川県 珠洲市 )

能登半島の珠洲市の南部、鵜飼川河口一帯は、松林越しに内浦の海を望む穏やかな海岸である。その中央部に周囲約300m、高さ28mの大きな岩がそびえ立つ。市内にある式内社三社の一つである加志波良比古(かしはらひこ)神社の神(加志波良比古)が、当地に着いた際に初めて見つけた島、また弘法大師が佐渡から能登へ渡った際に最初に目についた...

那谷寺 ( 石川県 小松市 )

粟津温泉から山代温泉へ向かう県道が加賀市に抜ける1kmほど手前に立つ。717(養老元)年に泰澄大師によって創建されたと伝わり、自然智の道場とされる。その後、寛和年間(985~987年)に花山法皇がこの寺に御幸した折り、観音三十三身の姿を見て西国三十三ケ所を巡る必要はないとして、第1番札所の紀伊那智山と第33番札所の美濃谷汲山の山号...

白山 ( 石川県 白山市 )

富士山や立山と並ぶ三名山の一つ。火山としては比較的小規模だが、白山火山帯の主峰として、山域は石川・富山・岐阜・福井の4県にまたがっている。万年雪を頂いた優美な姿は古くから信仰の対象として仰がれ、「越のしらね」、「しらやま」などと古歌*に詠まれてきた。最高峰は御前峰*(2,702m)で、北西の大汝(おおなんじ)峰*(2,684m)...

写真提供:白山手取川ジオパーク推進協議会

岩間の噴泉塔群 ( 石川県 白山市 )

白山国立公園の地獄谷に源を発する中ノ川の上流域に点在しており、一帯は国の特別天然記念物に指定されている。噴出する温泉に含まれる石灰質分が沈殿してできる石灰華が釣鐘型の塔状になったもので、高さ4mに達するものもある。先端の噴気孔から100度近くの熱湯が勢いよく噴き出し、2~3mの高さに湯煙を上げるものもある。噴泉塔の形成につ...

名舟大祭(御陣乗太鼓) ( 石川県 輪島市 )

舳倉島の奥津比咩神社の大祭で、7月31日~8月1日に行われる。奥津比咩神社は名舟の産土神といわれ、名舟大祭はまず、急陵な崖に張りつくように鎮座する奥津比咩神社の遥拝所である白山神社に各地区のキリコが参集。その後、海上の鳥居まで白山神社から下った神輿を乗せた舟を漕ぎ出し、奥津比咩の神を迎える神事から始まる。護岸堤に仮設した...

平泉寺白山神社(白山平泉寺) ( 福井県 勝山市 )

勝山の東南約4kmの山腹、白山神社の境内の一帯はかつて中世に隆盛を誇った天台宗平泉寺のあったところである。寺跡周辺は源平時代に城として利用されたこともあり、「白山平泉寺城跡」として史跡に指定されている。 白山神社は養老年間(717~724年)、泰澄*の草創と伝えられ、平泉寺はその別当寺として修験僧多数を擁して繁栄し、室町前...

越前陶芸村 ( 福井県 越前町 )

越前焼*の歴史は、約850年前の平安時代にさかのぼる。室町時代後期に、日本海沿岸を流通圏に収め、生産は最盛期を迎えた。しかし、明治末から大正時代にかけて窯元の廃業が相次ぎ、絶滅に瀕した。 再び注目されるようになったのは戦後で、越前焼は「日本六古窯*」の一つになり、越前焼産地の拠点として、1971(昭和46)年に越前陶芸村が...

信玄公祭り ( 山梨県 甲府市 )

川中島合戦への出陣の様子を再現した勇壮な祭り。例年、武田信玄命日(4月12日)の前の金~日曜に開催される。多くの行事、イベントが市の中心街で行われるが、メインイベントは土曜日の夕方から行われる「甲州軍団出陣」である。県内各地から千数百名を超える軍勢が甲府駅近くの舞鶴城公園に集結し、武田二十四将*とともに出陣式を行ったあ...

本栖湖 ( 山梨県 富士河口湖町 / 山梨県 身延町 )

富士五湖*は富士山の北麓、山梨県側に東から山中湖、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖の順で並んでいる。 もっとも西にある本栖湖は、標高900m、面積は470万㎡と3番目の大きさで、最大水深が121.6mともっとも深く、湖水の透明度も高い。 北西南の三方を山に囲まれ、東は青木ヶ原樹海と大室山を前に富士山が望むことができ、静岡県の富士...

写真提供:(一社)山中湖観光協会

山中湖 ( 山梨県 山中湖村 )

富士五湖*は富士山の北麓、山梨県側に東から山中湖、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖の順で並んでいる。 そのなかで山中湖は湖面標高が980mでもっとも高く、面積も657万㎡ともっとも大きい。湖岸線は比較的単純で、その形から三日月湖・臥牛湖などの別名をもっている。 山中湖の名の通り、北は大平山、東は高指山・三国山、南は籠坂峠な...

写真提供:ほったらかし温泉

ほったらかし温泉 ( 山梨県 山梨市 )

JR中央本線山梨市駅から北へ約5kmの丘の上にある温泉で、日帰りの温泉施設が1軒ある。 市街地からブドウ畑の丘を登ると、笛吹川フルーツ公園*があり、この公園の第一駐車場の中を通り抜けて進む。登り詰めると大きな駐車場があり、その奥に素朴な木造と鉄骨の建物が並び、休憩所、お土産屋、軽食スタンドと、「あっちの湯」「こっちの湯...

下部温泉 ( 山梨県 身延町 )

JR身延線下部温泉駅周辺と下部川沿いに宿泊施設があり、温泉街は駅からは1kmほど上流にある。 下部温泉の発見は、景行天皇の代の甲斐国造塩海足尼だとする説もあるが、江戸後期の「甲斐国志」では、熊野神社の「祠記ニ據ルニ承和三丙辰年(837年)熊野ノ神此ニ現出シ温泉湧出」したとし、その後「天正年中(1573年~1593年)穴山梅雪之ヲ再...

奈良田温泉 ( 山梨県 早川町 )

JR身延線下部温泉駅から早川に沿って遡ること約38km、西山温泉の北約3kmのところにある。広河原とともに白根三山登山の根拠地であり、白鳳渓谷の入口にあたる。 奈良田集落は奈良田湖*に臨み、周囲は2000から3000m級の山々に囲まれる山の里で、アクセスは一般車では早川沿いの県道(愛称:南アルプス街道)*となる。奈良田集落は奈良時...

富士川(山梨・静岡県境周辺) ( 山梨県 富士川町 / 山梨県 身延町 / 山梨県 南部町 / 静岡県 富士宮市 / 静岡県 富士市 )

富士川はその源を山梨県と長野県の県境にある鋸岳(標高2,685m)に発し、北上したのち南東に流れを変え、八ヶ岳裾野の峡谷を左手に七里岩を見ながら甲府盆地に向かって流れ下る。さらに扇状地を形作りながら周辺の山々から流れ落ちる大武川、小武川、御勅使川、塩川など左右から支流を合わせ、甲府盆地西部を南流する。盆地の南端部で、流域...

富士急ハイランド ( 山梨県 富士吉田市 )

富士吉田と河口湖の間、中央自動車道の河口湖インターチェンジ出口に隣接しており、富士急行富士急ハイランド駅では入園口と直結している。富士山の裾野の剣丸尾溶岩流におおわれた台地上に、1969(昭和44)年に開業した面積約50万m2の大レジャーランド。絶叫マシンをはじめとする40種類ほどのアトラクション*やトーマスランドの...

写真提供:北杜市観光課

瑞牆山 ( 山梨県 北杜市 )

甲府盆地の北、奥秩父の山並みの一角を占める。花崗岩の岩峰の群立する独特な山容を示し、ゆるやかな山体の多い奥秩父では特異な存在感を見せるのが標高2,230mの瑞牆山*だ。とくに西麓の黒森集落やみずがき山自然公園からはその雄姿がよく眺められる。 登山コースは、JR中央本線韮崎駅から25kmほど北にある瑞牆山荘から入り、富士見平で...

写真提供:株式会社阿智昼神観光局

花桃の里、はなもも街道 ( 長野県 阿智村 )

長野県南部飯田市に隣接する阿智村の月川温泉にある「花桃の里」、飯田市から南木曽町の妻籠宿に至るまでの国道256号線の「はなもも街道」などに花桃が植えられており、4月上旬から5月上旬まで様々な地域で開花する。 1922(大正11)年電力会社の社長であった福沢桃介(福沢諭吉の娘婿)がドイツのミュンヘンで咲く三色の花桃を見かけ、その...

中房温泉 ( 長野県 安曇野市 )

北アルプス燕岳の山麓で標高1,462m、中房川上流の渓間にある一軒宿の温泉。中房温泉招仙閣と中房温泉ロッヂの2つの建物があり、湯治客と登山客の両者に向けての施設を備えている。旅館には浴室が14ケ所、露天風呂・蒸し風呂・湯滝などがある。中房川下流では、木の葉脈を転写した珪華が見られる。 現在、中房温泉で湧出する源泉は多数あり...

塩見岳 ( 長野県 伊那市 / 静岡県 静岡市 )

南アルプスのほぼ中央、長野県伊那市と静岡県静岡市の県境にあり標高は3,052m、漆黒の山体にずんぐりした頂をのせている。東側には大井川源流の谷が深く切れ込み、北は絶壁、西には天狗岩と呼ぶジャンダルムがあり、近づくとかなりきびしい表情である。 塩見の名前は、山頂から太平洋が見えるからという説もある。しかし塩見岳の山麓に塩...

白砂山 ( 長野県 栄村 / 群馬県 中之条町 / 新潟県 湯沢町 )

白砂山は、長野県・新潟県・群馬県の3県の境にそびえる奥深い山で、標高2,140m。かつては秘境の名峰として知られていたが、野反湖周辺が開発され、登山道*が整備されてからは登りやすくなった。距離が長く、アップダウンを繰り返すため体力に自信のある人向け。山頂までは片道4時間を要する。

白糸の滝 ( 長野県 軽井沢町 )

軽井沢の北部、湯川の源流にかかる。高さ3m、幅70m、黒い岩壁から数百条と思われるほどの水流が、白糸のように落下している滝。この滝の水源は浅間山の伏流水のため、滝の上には川がなく黒い岩肌から水が噴き出している。 軽井沢三笠から峰の茶屋までの有料道路「白糸ハイランドウェイ」*の途中にあり、駐車場から5分程度で到達できる。...

写真提供:セゾン現代美術館

セゾン現代美術館 ( 長野県 軽井沢町 )

軽井沢千ヶ滝温泉の北西部の緑に囲まれた別荘地区の一角にある。敷地面積27,732m2の広い庭の中に、延べ床面積2,078m2、鉄筋2階建の美術館。東京(高輪)にあった高輪美術館が1981(昭和56)年に新築移転したもの。 全国でも数少ない現代美術が主体で、マン・レイのオブジェや、パウル・クレー、マックス・エルンス...

軽井沢保養地 ( 長野県 軽井沢町 )

碓氷峠(うすいとうげ)を越えると、冷気が一瞬のうちに身を包む。夏でも平均最高気温*が26℃程度という軽井沢は浅間山南東斜面のゆるやかな裾野、標高900~1,000mの部分を占め、国際的に名高い高原避暑地である。 英国聖公会の宣教師として派遣されたアレキサンダー・クロフト・ショーが、その高原や気候風土などが避暑地として好適であ...

金峰山 ( 長野県 川上村 / 山梨県 甲府市 )

奥秩父主脈の西端、長野県と山梨県の県境に位置し、標高2,599mと標高でこそ北奥仙丈岳(2,601m)におよばないものの、奥秩父の主峰ともいうべき堂々たる山である。山頂には五丈岩(ごじょういわ)*がどっかと腰をすえている。 奈良県吉野の金峰山から始まるとされる金峰山信仰。この山も古くから修験道の盛んな山で、古文書類にも「金峰」...

乗鞍岳 ( 長野県 松本市 / 岐阜県 高山市 )

長野県松本市と岐阜県高山市の県境、北アルプスの南端にあるコニーデ型の山。馬の鞍に似て複数の峰とその峰間のなだらかな尾根の姿から、その名がついたといわれている。 乗鞍スカイライン(岐阜側)*や乗鞍エコーライン(長野側)*で2,702mの畳平までバスが入り、容易に頂上をきわめられる。剣ケ峰を盟主として3,000m級の恵比須岳・大...

渋温泉 ( 長野県 山ノ内町 )

湯田中温泉、安代温泉などの湯田中渋温泉郷のひとつ。その中の渋温泉は温泉寺の開山虎関師錬(こかんしれん)が浴場としたという。2層、3層の凝った木造の旅館が棟を接するように立ち並び、老舗も多い。 温泉は弱食塩泉や単純温泉など。51~98度と温度が高い源泉をそのまま利用した源泉かけ流し。共同浴場の外湯が9ケ所あり、宿泊客は湯巡...

志賀高原 ( 長野県 山ノ内町 )

長野県北東部、群馬との県境にある横手山(2,307m)を頂点に西は異様な姿を見せる笠ケ岳*、北は岩菅山(いわすげやま)、西に折れて焼額山(やけびたいやま)・竜王山・五輪山と連なる山並みに囲まれた標高1,300~2,300mの高原。 高原内は志賀山(2,035m)*を中心に坊寺山・東館山・西館山の山々がそびえ湿原や湖沼が点在する。 成因...

写真提供:(一社)こもろ観光局

千曲川(小諸周辺) ( 長野県 小諸市 / 長野県 東御市 / 長野県 上田市 / 長野県 坂城町 / 長野県 千曲市 )

千曲川は山梨・埼玉・長野の三県にまたがる甲武信岳(こぶしだけ)に源を発し、全長214kmにわたる。八ケ岳・蓼科山・浅間山などの山々を縫って流れ、越後に入って日本一の長流 信濃川となる。 千曲川は長野県を象徴する川の一つ。佐久鯉を育むのも、戸倉上山田の温泉街を流れるのも、また川中島の戦いの舞台となったのも、この千曲川である。

高峰温泉 ( 長野県 小諸市 )

高峰山の西側、標高2,000mの山あいの高原にある静かな一軒宿の温泉。1956(昭和31)年から山麓で温泉旅館を開いていたが、1978(昭和53)年火災で全焼。これを機に標高2,000mの移転を考え、1983(昭和58)年現在の地で開業したもの。 温泉は36度、含硫黄・カルシウム・ナトリウム・硫酸塩・炭酸水素塩泉で神経痛・高血圧によい。浴場は...

焼岳 ( 長野県 松本市 / 岐阜県 高山市 )

上高地大正池の西にそびえるトロイデ型活火山*。標高2,455m。北アルプスの活火山で、たえず水蒸気を上げ、山頂付近は山肌をあらわにし、木も草も生えていない。南峰と北峰からなり、最高峰は南峰である。 1915(大正4)年の噴火では、梓川をせき止め、大正池を出現させ、1962(昭和37)年の噴火では焼岳小屋を倒壊させた。以来、山頂1km...

乗鞍高原 ( 長野県 松本市 )

乗鞍高原へは、松本から梓川沿いに島々、稲核(いねこき)、奈川渡(ながわと)経由で到達する。 乗鞍岳の東麓、標高1,200~1,700mに位置する広大な高原。番所と鈴蘭が高原の中心で、高天ヶ原火山の溶岩原である。かつては鈴蘭高原と呼ばれていたところで、白樺やカラマツの林の中に、ペンションや乗鞍高原国民休暇村などの宿泊施設や別荘...

白骨温泉 ( 長野県 松本市 )

梓川の支流湯川沿いに湧く。緑濃い山々に囲まれてむかしながらの木造旅館が並び、露天風呂が点在して、湯けむりが立ちのぼっている。江戸時代から知られた名湯だが、中里介山(なかざとかいざん)の小説『大菩薩峠』*の一場面を飾って一躍有名になり、バス停近くには『大菩薩峠』文学碑も立つ。 付近にはスキー場があり、特別天然記念物...

梓川(沢渡周辺) ( 長野県 松本市 )

長野県松本市の西部を流れる川。槍ヶ岳に源を発し、途中穂高岳の横尾谷や徳沢と合流し、上高地を経て松本盆地で奈良井川と合流して犀川(さいがわ)となる。長さ77km。 上高地周辺の梓川の穏やかな表情から釜トンネルを抜けるとその様相は一変する。深いV字谷に変わり、くねくねと蛇行して流れ落ちる。安曇三ダムのひとつ奈川渡(ながわど...

安楽寺 ( 長野県 上田市 )

別所温泉の北西の山腹にある。温泉街から登りにはなるが歩いて10分程度のところにあり、静寂な中に建っている。 1288(弘安11・正応元)年執権北条貞時の援助を得て樵谷惟仙(しょうこくいせん)*が開山したという。鎌倉の建長寺などと並んで日本では最も古い臨済宗寺院の一つ。鎌倉時代中期すでに相当の規模をもった禅寺であり、学問・...

写真提供:©(一社)諏訪観光協会

諏訪湖 ( 長野県 諏訪市 / 長野県 下諏訪町 / 長野県 岡谷市 )

八ヶ岳や中央アルプスなどの美しい山々に囲まれて信州のほぼ中央に位置し、周囲約16kmの信州一大きな湖。諏訪盆地の地溝帯にできた断層湖で、岡谷市、下諏訪町、諏訪市にまたがる。 流出部は天竜川だけで釜口水門によって水量が調整されている。観光の中心は上諏訪温泉付近の東岸で湖畔公園・カリン並木があり、サイクリングロードを整備...

姨捨の棚田 ( 長野県 千曲市 )

姨捨の棚田は千曲市、戸倉上山田温泉街の西にあり、篠ノ井線姨捨駅の東斜面に広がる棚田である。40ha、約1,500枚の棚田がある。国の「重要文化的景観」や「日本棚田百選」にも選定されている。また、田植えの頃にしか見られない姨捨(田毎の月)は国の名勝に指定されている。

槍ヶ岳 ( 長野県 松本市 / 長野県 大町市 / 岐阜県 高山市 / 長野県 安曇野市 )

北アルプスの中央部、穂高連峰の北方にそびえ標高3,180m。高さでは奥穂高岳に及ばないが、天に向かって尖峰を突き上げ、キリリとひきしまった山容は、日本アルプスの王者と仰がれている。尾根も雄大で、北は険しい北鎌尾根がつづき、東は大天井岳、南は穂高連峰、西は三俣蓮華岳へと延びている。 山体の標高2,500m以上の部分は、洪積世氷...

写真提供:大町市観光協会

高瀬渓谷 ( 長野県 大町市 )

大町市の西部の山間部、高瀬川に沿って連なる大町ダム・七倉ダム・高瀬ダムの連続する3つのダムと、葛温泉周辺の渓谷である。 最大の高瀬ダムは七倉ダムと共に発電を目的として1979(昭和54)年に竣工。高さ176m、総貯水量7,620万m3の規模。七倉から高瀬ダムまでの東電管理道路は一般車通行止めとなっており、シーズン中はタク...

仁科三湖 ( 長野県 大町市 )

仁科三湖は木崎湖、中綱湖、青木湖からなり、糸魚川静岡構造線(フォツサマグナ)*の溝上にできた断層でできた湖群と考えられている。 湖畔には、古道塩の道「千国街道」が通り、北西部には街道沿いに三十三観音像がある。また周辺にはスキー場、キャンプ場などがある。

浅間山 ( 長野県 軽井沢町 / 長野県 御代田町 / 長野県 小諸市 / 群馬県 嬬恋村 / 群馬県 長野原町 )

長野・群馬県境にある日本を代表する活火山で、標高2,568m。白い噴煙を上げる浅間山の雄姿は古来から名高い。成層火山でいくつかの噴火跡の山塊が集中し、その総称を浅間山という。全体はなだらかな女性的な山相で、南・北に広大な裾野が延びて草木や樹木が茂り、標高2,300m以上は裸地となっている。また中腹から山麓にかけてはわが国でも有...

写真提供:(C)信州千曲観光局

千曲川(千曲市~飯山市周辺) ( 長野県 飯山市 / 長野県 千曲市 / 長野県 小布施町 / 長野県 他 )

千曲川は山梨・埼玉・長野の三県にまたがる甲武信ヶ岳(こぶしがたけ)に源を発し、全長214kmにわたる。八ヶ岳・蓼科山・浅間山などの山々を縫って流れ、越後に入って日本一の長流、信濃川となる。 千曲川は長野県を象徴する川の一つ。佐久鯉を育むのも、戸倉上山田の温泉街を流れるのも、また川中島の戦いの舞台となったのも、この千曲川...

天竜川(上流部) ( 長野県 飯田市 / 長野県 天龍村 / 長野県 他 )

JR天竜峡駅の東、故射橋(こやきょう)を中心とした100mを天竜峡と呼び、天竜川*舟下りの名所である。 天竜ライン下りが、天竜峡温泉港(姑射橋下)から唐笠港(唐笠駅そば)までの12km、天竜ライン遊舟有限会社によって運行されており、また、天竜峡から上流に当たる弁天港から時又港までの6km、天竜舟下りを運航している。(現在運休中...

写真提供:大町市観光協会

野口五郎岳 ( 長野県 大町市 / 富山県 富山市 )

長野県大町市と富山県富山市との県境にあり、北アルプスのほぼ中央に位置する。標高2,924mで本格的な登山を楽しむことができる山である。北方の白馬三山から続く尾根上にある。この稜線は南の三俣蓮華岳方面まで続き、そこで槍ヶ岳方面と薬師岳方面の稜線に分かれている。 高瀬ダムから烏帽子岳、野口五郎岳経由で槍ヶ岳までの登山ルート...

写真提供:(一社)木島平村観光振興局

カヤの平のブナ林 ( 長野県 木島平村 )

上信越高原国立公園の中心志賀高原の北、高標山(たかびょうやま)東麓、標高約1,400~1,700mの広大で秘境的な高原にブナの原生林が広がる。山ノ内町の奥志賀から野沢温泉村に至る60km以上の奥志賀林道(北信州もみじわかばライン)が続いており、その途中にあるカヤノ平には、樹齢200年を超す大木のブナがうっそうと茂る。 カヤの平には...

野沢温泉 ( 長野県 野沢温泉村 )

奥信濃の名湯として知られる温泉。奈良時代、高僧の行基が発見したと伝えられており、江戸時代に飯山藩主が入湯して以来繁栄し、現在では湯治やスキーのできる温泉として親しまれている。毛無山(けなしやま)(1,650m)の山ふところに抱かれた標高600mの地にある。 あちこちから湯けむりを上げる共同浴場を中心に、民宿の看板をあげた民...

野沢温泉の道祖神祭り ( 長野県 野沢温泉村 )

野沢温泉村で古来行われてきた行事の道祖神*祭り。全国的には「どんど焼き」などの呼称で正月飾りや締め飾りなどを焼く行事として広く行われているが、ここ野沢温泉村の道祖神祭りは壮大な規模で行われる火祭り。 1月15日の夜に行われる祭りであるが、その準備は前年の9月から始まる。9月中旬には燃え草を集める作業、10月にはブナの木5...

針ノ木岳 ( 長野県 大町市 / 富山県 立山町 )

後立山連峰*の南端にあり標高2,821m、重量感のある整ったピラミッド型の山容である。山頂の東にはかつて信州と越中を結んだ針ノ木道*が通る針ノ木峠があり、北面は大雪渓で東に蓮華岳がそびえている。 黒部湖を隔てて立山連峰や五色ケ原と対峙する。 登山ルートは扇沢から針ノ木雪渓を登り、針ノ木峠経由の東側ルートと、黒部湖から...

烏帽子岳 ( 長野県 上田市 / 長野県 東御市 )

上田市、東御市の北東側にくっきりと見える、標高2,066mの双頭の山。浅間山から続く連峰の西側の最後部。緩やかな稜線の両端に二つの峰がとがっているので烏帽子*とよばれている。数万年前は湯ノ丸山とともに烏帽子火山群を成していた。そのためか、頂上北側は火口壁の名残でするどく切り立っている。 山頂からは北アルプスのパノラマ、...

黒斑山 ( 長野県 小諸市 / 群馬県 嬬恋村 )

標高2,404mで浅間山第一外輪山の最高峰。山頂へは車坂峠から約2時間ほど。浅間山噴火警戒レベル2*以上の時は、この黒斑山に登頂することで浅間山に登頂したものとされる。しかし、近づいてみると浅間山の外輪山で、湯の平を間に挟み、まったくの別山の様相を見せる。 浅間山の絶好の展望台であり、西側の高峰山から湯の丸山方面の展望も...

笠ヶ岳 ( 岐阜県 高山市 )

新穂高温泉の北西にそびえる独立峰。標高は2,898mで、県境を接しない山としては岐阜県内の最高峰である。どこから見ても笠を伏せたような姿をしている。古くから信仰の対象とされた山で、江戸時代に円空(えんくう)上人(1632~1695年)が開山し、文政年間(1818~1829年)には播隆(ばんりゅう)上人が、山頂に阿弥陀(あみだ)仏を奉納し...

写真提供:飛騨大鍾乳洞観光

飛騨大鍾乳洞 ( 岐阜県 高山市 )

国道158号線で高山市街から奥飛騨温泉郷へのおよそ中間のところにあり、標高約900mに位置する。洞内の温度は、年間を通じて8度から12度である。 鍾乳洞のある飛騨地方は、2億5千万年前には海だった。海中でサンゴやフズリナ(紡錘虫)などの死骸が固まって、石灰石ができた。 その後、石灰岩のできた場所が地殻変動により隆起した。隆起...

写真提供:(一社)奥飛騨温泉郷観光協会

奥飛騨温泉郷 ( 岐阜県 高山市 )

日本列島の中央部で3000m級の飛騨山脈(北アルプス)の麓に、こんこんと湧き出る湯量豊富な温泉が点在する。乗鞍岳(のりくらだけ)から流れ出す高原(たかはら)川に、上流から平湯(ひらゆ)温泉・福地(ふくじ)温泉・新(しん)平湯温泉が、穂高(ほたか)連峰から流れ出す蒲田(がまだ)川に沿って、新穂高(しんほたか)温泉・栃尾(と...

写真提供:飛騨小坂観光協会

濁河温泉 ( 岐阜県 下呂市 )

標高3,067mの御嶽山(おんたけさん)西腹6合目(標高1,800m)に位置し、濁河川上流の「湯の谷」渓谷を臨み、野鳥がさえずる原生林に囲まれた温泉地。標高1,800mと日本でも有数の高地に沸いている温泉で、湯温50度以上で源泉かけ流し、泉質は炭酸水素塩泉(ナトリウム・マグネシウム・カルシウム一硫酸塩)。 かつては徒歩で1日がかりで登...

写真提供:公益財団法人 浜松・浜名湖ツーリズムビューロー

浜名湖 ( 静岡県 浜松市 / 静岡県 湖西市 )

静岡県南西端に位置し、湖面面積約65km2、周囲114kmで全国10番目の大きさの湖である。古くから「遠淡海(とおつおうみ)」と呼ばれる景勝地*1として知られていた。陸地内部の浸食谷が沈降し海水が浸入したのち、湾口を天竜川の漂砂による砂州でふさがれて湖となった海跡湖である。遠州灘とつなぐ現在の今切の水道は、1498(明応7...

写真提供:はままつフラワーパーク

はままつフラワーパーク ( 静岡県 浜松市 )

浜松市制60周年を記念して1970(昭和45)年に開園された植物公園。JR東海道本線・東海道新幹線浜松駅から北西に約13km、浜名湖東岸、庄内半島の付け根にあり、舘山寺温泉にも近い。浜名湖畔の自然の地形や樹木を生かした造園で、面積は31.9万m2に及ぶ。 園内には「桜とチューリップの庭園」をはじめ、噴水池を囲む幾何学模様の...

熱海温泉 ( 静岡県 熱海市 )

丘陵の中腹にあるJR東海道本線・東海道新幹線熱海駅から、相模湾に向いた傾斜地や海岸沿いの平坦地に、旅館やホテル、土産物店や飲食店などが所狭しと建ち並ぶ。熱海駅から海岸沿いの左手には、熱海温泉に隣接して「走り湯」で知られる伊豆山温泉*1もある。 ...

伊豆山神社 ( 静岡県 熱海市 )

JR東海道本線・東海道新幹線熱海駅の東北約1.5㎞、小高い山の中腹にあり、境内は歌枕にもなった伊豆の御山「こごい(古々比)の森」*¹の一部で約13万2千㎡の広さがある。本殿は、「伊豆山神社前」バス停近く逢初橋の北側から石段の参道を登った鬱蒼とした巨木のなか標高170mのところに建ち、前面には相模湾が広がる。本殿は度重なる火災など...

天城山 ( 静岡県 東伊豆町 / 静岡県 伊豆市 / 静岡県 伊東市 / 静岡県 河津町 )

伊豆半島の中央部に位置する富士火山帯の連山で、伊豆半島を北の口伊豆(北伊豆)と南の奥伊豆(南伊豆)に分ける。噴出した溶岩流や火山灰が堆積してできたいわゆる成層火山で、火口は東南側が欠けた直径6.5kmの爆発カルデラをなし、外輪山は最高峰の万三郎岳(1,406m)、その東の万二郎岳(1,300m)、箒木山(1,024m)、南の三筋山(822m)...

稲取温泉 ( 静岡県 東伊豆町 )

伊豆急行線伊豆稲取駅の南、相模湾にせり出す稲取岬に1956(昭和31)年に湧出した温泉。伊東と下田のほぼ中間にあたり、伊豆最大の漁港である稲取港*1を中心に、古くから伊豆東海岸の交通・経済の要地として栄えた。 1961(昭和36)年に伊豆急行線が開通し、首都圏などからの交通の便が改善されると、一挙に温泉地としても知られるように...

寸又峡 ( 静岡県 川根本町 )

大井川の支流、寸又川の中流域に位置します。標高は約550m。寸又峡は寸又川が曲流しながら下方浸食作用を進め穿入蛇行(せんにゅうだこう)*1した峡谷。上流域では、深く刻まれ谷の両岸の絶壁から大小無数の滝が落ち込み、清流が奔流している。 電源開発も古くから行われ、寸又川に沿いダムが点在する。渓谷の奥には寸又峡温泉*2があり、...

大井川 ( 静岡県 静岡市 / 静岡県 島田市 / 静岡県 藤枝市 / 静岡県 大井川町 / 静岡県 吉田町 )

静岡・山梨・長野3県の県境にある南アルプス間ノ岳(3,189m)に源を発し、静岡県中部を縦断し駿河湾に注ぐ全長約168kmの川。 上流では切り立った深い峡谷を利用して、畑薙・井川など多くのダムが造られ電源開発がなされてきた。山岳景観に優れるとともに、接阻峡*1や寸又峡などの渓谷の景勝地も多い。 中流の川根地方は、大井川が「鵜山...

堂ヶ島海岸 ( 静岡県 西伊豆町 )

伊豆西海岸のほぼ中央、堂ヶ島の瀬浜から安城岬(あじょうみさき)にかけての2kmほどの海岸線。海上に白色の安山岩質凝灰岩からなる大小の波食群島を浮かべ、島には松が茂り、松島に似た風景を造っている。これらは海底に堆積した火山物質が、いったん隆起したのち沈降して多島海となったもので、島の表面に風波の浸食によって斜交層理と呼ば...

堂ヶ島温泉 ( 静岡県 西伊豆町 )

堂ヶ島は、江戸後期編纂で明治期に増訂された『豆州志稿』にも「絶勝ノ地ナリ」と記されているほど古くからの景勝地とされており、1962(昭和37)年に温泉掘削が行われ、良質な源泉を掘り当てたことから堂ケ島温泉としても知られるようになった。 その後、旅館の自家源泉、町営源泉なども掘削され、現在は温泉旅館6軒、町営共同浴場*4軒な...

伊豆下田河内温泉 ( 静岡県 下田市 )

伊豆急行線蓮台寺駅から稲生沢川を渡って250mほど、金谷山の麓にある一軒宿の温泉。稲生沢川とすぐ下流で合流する蓮台寺川沿いにある蓮台寺温泉にもほど近い。 一軒宿の「金谷旅館」は1867(慶応3)年の開業*1で、本館は1929(昭和4)年建築の数寄屋造り。天城山の木材を使用した柱など素朴で昔ながらの宿屋建築。大浴場は1915(大正4)年...

修善寺温泉 ( 静岡県 伊豆市 )

伊豆箱根鉄道の終点、修善寺駅から西へ約2km、左右から山が迫った桂川の両岸に、大小の旅館がぎっしりと軒を連ねて温泉街を形成している。 修善寺温泉は、約50万年前まで噴火をしていた達磨火山の麓の谷あいを流れる桂川が、達磨火山の下にあった海底火山噴出物の地層に達するまで浸食し、この地層から湧出したものである。このため、温泉...

浄蓮の滝 ( 静岡県 伊豆市 )

伊豆急行線河津駅から国道414号線経由で北西に約21km、湯ケ島温泉*1からは南へ2.3km。狩野川の最上流、伊豆東部火山群に属する鉢窪山と丸山が約1万7000年前の噴火でスコリア丘*2として生成され、その際の溶岩流で形成された茅野台地の溶岩末端崖にできたのが浄蓮の滝である。このため、滝脇の溶岩末端崖には溶岩が冷える際に形成された柱状節...

浜名湖ガーデンパーク ( 静岡県 浜松市 )

JR東海道本線・東海道新幹線浜松駅から西に約14km、浜名湖の東岸、庄内半島の先端にある。湖畔の美しい自然の中、開放感あふれる都市公園。入場無料。 2004年に浜名湖花博の会場となった所で、56万m2の広大な園内には、緑地広場などがある「西側エリア」、水遊び広場や屋外ステージ、展望塔、体験学習館、中央芝生広場などがあ...

安倍の大滝 ( 静岡県 静岡市 )

JR東海道本線・東海道新幹線静岡駅から北へ約45kmの梅ケ島温泉*1から3つの吊橋を渡り、沢づたいの山道を約1.2kmたどると目前に現われる。高さは約90m、幅は4mほど。安倍川の源流を構成している沢の上流にあたる。

大谷崩 ( 静岡県 静岡市 )

静岡市の最北、山梨県境にあるのが標高1,999.7mの大谷嶺(おおやれい)。この山の南斜面には山体崩壊で形成された大谷崩れ(おおやくずれ)があり、日本三大崩れ*1のひとつといわれる。 山体崩壊のあった北側尾根上には線状凹地*2が発達し、緩やかな稜線を作っている。この山体崩壊は宝永地震*3(1707年)によってできたと記録されており...

写真提供:鈴鹿サーキット

鈴鹿サーキット ( 三重県 鈴鹿市 )

日本で初めての本格的な国際レーシングコースとして、1962(昭和37)年に誕生した鈴鹿サーキット。F1日本グランプリや鈴鹿8時間耐久ロードレースが開催されるレーシングコースを始め、パーク、ホテル、レストラン、温泉施設などが整備されている。 「鈴鹿サーキットパーク」では、クルマやバイクなど子どもが自分で操縦できるアトラクショ...

写真提供:ナガシマリゾート

ナガシマリゾート ( 三重県 桑名市 )

名古屋駅名鉄バスセンターより直通バスで約50分、近鉄桑名駅から約20分。三重県桑名市に立地するナガシマリゾート*は、長島観光開発株式会社が中心となって運営する総合レジャー施設である。現在、アミューズメント施設として「ナガシマスパーランド」、「湯あみの島」、「なばなの里」、「名古屋アンパンマンこどもミュージアム&パーク」...

写真提供:(一財)熊野市ふるさと振興公社

丸山千枚田 ( 三重県 熊野市 )

JR熊野市駅からバス(熊野古道瀞流荘線 瀞流荘方面)で40分、「千枚田・通り峠入口」にて下車、徒歩30分。丸山千枚田は1,340枚の規模を誇り、日本の棚田百選にも選ばれた日本有数の棚田である。その規模や雄大かつ美しい景観は日本一とも言われている。 400年以上前、1601(慶長6)年には2,240枚の田畑があったという記録が残されている...

写真提供:SHIMA SPAIN VILLAGE CO.,LTD.

志摩スペイン村 ( 三重県 志摩市 )

近鉄鵜方駅下車直通バスで約13分。スペインをテーマにしたテーマパーク「パルケエスパーニャ」、ホテル志摩スペイン村、伊勢志摩温泉「ひまわりの湯」から構成された志摩市にある複合リゾート施設。「こころの再発見」を基本理念に1994(平成6)年にオープンした。スペインの街並みや、バラエティあふれるアトラクション、陽気なエンターテイ...

小林一三記念館 ( 大阪府 池田市 )

現在の阪急阪神東宝グループを創業し、関西財界の第一人者でもあった小林一三* (雅号:逸翁)の事績を展示・紹介する。阪急電鉄宝塚線池田駅から北に徒歩約13分、五月山の麓に位置する。小林の住まいだった「雅俗山荘」と展示室「白梅館」のほか、茶室「費隠」、茶室「即庵」などが建つ。「雅俗山荘」は、当初、「逸翁(いつおう)美術館*...

湯村温泉 ( 兵庫県 新温泉町 )

JR山陰本線浜坂駅から南へ約9km、春来川のほとりに湧く山あいの温泉。開湯伝説として848(嘉祥元)年慈覚大師が開湯(開発)したと伝わるが、文献上でも平安中期の「和名類聚抄」には「二方郡」の項に「温泉 由」とあり、漢字2字で「ゆ」と読ませていたことが記されている。江戸時代に至っても、江戸中期の「但馬考」には、「此郷の湯村に温...

六甲山 ( 兵庫県 神戸市 / 兵庫県 芦屋市 / 兵庫県 西宮市 / 兵庫県 宝塚市 )

兵庫県神戸市の北西、標高931mの六甲山を最高峰として西に摩耶山、再度山を経て、東西方向に約30kmに伸びる連山である。神戸市・芦屋市・西宮市・宝塚市に属しており、これらの市街地から急傾斜でそそりたつ山並みは阪神地域のランドマークとなっている。北側の山麓は有馬温泉*1に繋がっており裏六甲として親しまれている。 六甲山の自然...

有馬温泉 ( 兵庫県 神戸市 )

有馬温泉の開湯は、神代*1からという伝承もあるが、もっとも古い記録としては「日本書紀」に舒明天皇及び孝徳天皇*2が行幸されたことが記されている。さらに平安時代には和歌に詠み込まれ、枕草子*3にもその名が出ており、極めて古くから都の貴庶を問わず入湯に来たことがうかがわれる。 また、「有馬温泉寺縁起」では、奈良時代の僧行...

写真提供:神戸肉流通推進協議会

神戸ビーフステーキ ( 兵庫県 神戸市 )

神戸ビーフステーキは美食のまち神戸を代表する食事の一つで、海外でもよく知られる。熱した鉄板の上で神戸ビーフを焼くと、たちまち芳醇な香りに包まれ、口に入れた瞬間にとろける食感と豊かな風味は、まさに特別な体験である。 神戸ビーフの名前の由来は明治期にまでさかのぼる。1859年に国際港として海外に門戸を開いた横浜では、外国...

西宮神社の十日えびす ( 兵庫県 西宮市 )

西宮は江戸時代から酒の醸造が盛んで江戸への「下り酒」の積み出し港としても栄え、その繁盛のシンボルとして西宮神社*1は、「えべっさんの総本社」と親しまれてきた。今も、福の神、商売の神として多くの参拝客がつめかける。阪神西宮駅の南西、国道43号に面して広がる広大な社域。境内を巡る本瓦葺の大練塀*2は室町時代の遺構である。堅牢...

写真提供:阪急電鉄株式会社 歌劇事業部

宝塚大劇場 ( 兵庫県 宝塚市 )

「宝塚大劇場」は、「すみれの花咲く頃、初めて君を知りぬ……」の歌に象徴される「宝塚歌劇団」*1の本拠地で、阪急宝塚線宝塚駅から「花のみち」*2をたどり500mほどのところにある。大劇場は座席数2,550席を擁し、各組80名ほどの団員からなる花組・月組・雪組・星組・宙組の5つの組により1年を通じそれぞれ特色のある公演が交代で行なわれて...

城崎温泉 ( 兵庫県 豊岡市 )

JR山陰本線城崎温泉駅から約350mほどのところ、東西に流れる大谿(おおたに)川の谷あいに沿って形成された温泉街。大谿川は温泉街のすぐ下流で、円山川と合流し日本海に注いでいる。温泉街はこの大谿川に沿うように柳の並木が植栽され、川には数メートルおきに丸い石橋も架けられている。この街並みには老舗の旅館*だけではなく、城崎名物...

玄武洞 ( 兵庫県 豊岡市 )

JR山陰本線豊岡駅から円山川の右岸を北へ車で15分、同じく城崎温泉駅からは南へ車で10分、円山川に沿って東に面した山裾に、玄武岩*の柱状節理の大岩壁がそそり立つ。岩壁の下部には洞穴があり、これは過去に採石場として人工的に掘られたもので、1925(大正14)年の北但大震災の際に崩落し、また自然崩落の危険性もあることから、今は入洞...

氷ノ山 ( 兵庫県 養父市 / 鳥取県 若桜町 )

標高1510mの須賀ノ山を中心に、兵庫県と島取県境一帯に鉢伏山・瀞川山・蘇武岳・妙見山・陣鉢山などの支脈をもつ山塊をいう。ただ、一般的には氷ノ山といえば、主峰の須賀ノ山を指すことが多く、白山火山帯に属しており、その山容は釣鐘型の溶岩円頂丘を示す。 須賀ノ山は、頂上付近に須賀ノ宮があったと伝えられており、須賀神を祭る神地...

洞川温泉の街並み ( 奈良県 天川村 )

天川村は、蔵王権現を祀る大峯山寺がある大峰山(山上ヶ岳。標高1,719m)の麓にある。村の東北部、標高約820mにある洞川温泉は、大峰山から発し熊野川の源流ともなっている山上川のほとりに湧く。古来、大峰山は山岳信仰に神道や仏教などが習合した修験道の根本道場で、洞川はその登山基地として開けた。温泉を掘削したのは昭和に入ってから...

あらぎ島 ( 和歌山県 有田川町 )

奇観の棚田として知られている蘭島(あらぎ島)は、紀伊半島の北西部に位置する和歌山県有田川町の東部にある。高野山系に水源をもつ有田川の蛇行と浸食によって形成された扇形の河岸段丘上、約23,000m2の土地に、54枚の水田が広がっている。水田では主にキヌムスメ、ヒトメボレといった品種が栽培されている。また、耕地が限られ...

高野山 ( 和歌山県 高野町 )

高野山は、紀伊山地の南端に位置する山岳地帯であり、標高は約900mに達する。和歌山市から東へ約50km、大阪市から南へ約80kmの山上盆地に広がる高野山には、南北約3km、東西約6kmの範囲に多くの寺院や修行場が点在しており、日本の仏教文化を象徴する場所の一つで、最も重要な聖地の一つとして知られている。行政区としては高野町に位置付け...

写真提供:アドベンチャーワールド

アドベンチャーワールド ( 和歌山県 白浜町 )

南紀白浜温泉のすぐそばにある動物園・水族館・遊園地が一体となった大規模複合テーマパーク。1977(昭和52)年に「ワールドサファリ」として設立され、水族館や遊園地施設などを次々に導入して、規模を拡大した。4頭のジャイアントパンダが暮らしており、関西はもとより全国各地から年間100万人前後の観光客が訪れている。ジャイアントパン...

白良浜海岸 ( 和歌山県 白浜町 )

白良浜海岸はJR紀勢本線白浜駅より西へ約5km、複雑に入り組んだ白浜半島の西にくぼむ鉛山湾に面し、南紀では珍しくゆるやかな弧を描く砂浜である。延長約620mに渡る浜は波などによって浸食された珪砂砂岩(変質水成岩)で、石英を90%以上含有しておりまぶしいほどに真白い。昭和後期からの浜周辺の開発により浜がやせてきており、防砂ネット...

南紀白浜温泉 ( 和歌山県 白浜町 )

南紀白浜温泉は紀伊半島の南部、太平洋に面した和歌山県白浜町にある温泉郷である。JR紀勢本線の白浜駅、紀勢自動車道の南紀白浜インターチェンジ、南紀白浜空港がすべて至近にあり、アクセス抜群のロケーションとなっている。 白浜温泉の歴史は古く、『日本書紀』・『万葉集』・『続日本紀』などに「牟婁ノ湯」「武漏ノ湯」などと登場す...

南方熊楠記念館 ( 和歌山県 白浜町 )

南紀白浜空港から北西へ約5km、南紀白浜温泉の中心街からほど近い番所山にあるのが、日本の博物学者・生物学者・民俗学者として多くの研究実績を残した南方熊楠の記念館である。熊楠の没後、博物学の巨星を後世に伝え、学術振興と文化の進展を図ることを目的として1965(昭和40)年4月に開館。遺族から資料の寄贈を受け、南方熊楠の遺した業...

熊野古道 ( 和歌山県 田辺市 / 和歌山県 那智勝浦町 / 和歌山県 新宮市 )

紀伊山地は標高1,000~2,000m級の山脈が東西あるいは南北に走り、年間3,000mを超える豊かな雨水が深い森林を育む山岳地帯である。当地は自然神話の時代から神々が鎮まる特別な地域と考えられ、日本古来の自然崇拝に根差した山岳信仰や神道・伝来仏教・道教との融合によって形成された日本固有の神仏習合の霊場や山岳密教の霊場、修験道の霊場...

川湯温泉 ( 和歌山県 田辺市 )

川湯温泉は和歌山県田辺市本宮町、熊野本宮大社の南約3kmにある。熊野川の支流である大塔川の川底から湯が湧き、付近約200mの間の河原を掘れば、熱い湯が湧き出し、即席の露天風呂ができる。川の流量が減る冬季には、川をせき止めて作られる大きな露天風呂「仙人風呂」がオープンする。開湯期間中は多くの観光客が訪れ、夜間には満点の星の下...

湯の峰温泉 ( 和歌山県 田辺市 )

熊野本宮大社の南西2km、四村川の支流湯ノ谷川畔に白い湯けむりをあげているのが湯の峰温泉である。川湯温泉、渡瀬温泉と並ぶ、熊野本宮温泉郷の3つの温泉の1つで、十数軒の旅館・民宿が川沿いに立ち並ぶ温泉街となっている。 温泉の歴史は古く、4世紀頃に熊野の国造、大阿刀足尼によって発見されたとの言い伝えも残る。湯の峰の評判は、...

龍神温泉 ( 和歌山県 田辺市 )

龍神温泉は和歌山市から南東へ約90km、奈良県との県境にほど近い山中にある。護摩壇山・鉾尖岳・牛廻山などに囲まれ、日高川に面した標高500mの山峡に湧く温泉である。役行者により発見され、のち弘法大師が難陀龍王のお告げによって開湯したと伝えられるこの温泉は、紀州初代藩主・徳川頼宣が御殿を設けて浴室を整備し、地祖を免じたため発...

南紀勝浦温泉 ( 和歌山県 那智勝浦町 )

南紀勝浦温泉は南紀白浜空港から東へ約80km、JR紀勢本線紀伊勝浦駅が最寄り駅となる。紀伊半島の南端・串本町にほど近い場所にある。白浜温泉とともに南紀の代表的な温泉で、深い入江をなす勝浦湾沿いの様々なエリアから温泉が湧いている。旅館街というものは特にないが、飲食店やみやげ物店の集中する紀伊勝浦駅から勝浦港にかけて繁華街と...

写真提供:鳥取県

大山 ( 鳥取県 大山町 )

大山(だいせん)は鳥取県米子市の東約10kmにある標高1,729mの山で、中国地方の最高峰である。鳥取県西部の旧国名を付けて伯耆大山(ほうきだいせん)と呼ばれる他、富士山に似た山容から伯耆富士や出雲富士とも呼ばれる。日本百名山に選定されている。 大山へのアクセスはバス・車が基本となる。山陰側の観光拠点である大山寺集落と桝水...

写真提供:鳥取県

弓ヶ浜 ( 鳥取県 米子市 / 鳥取県 境港市 )

弓ヶ浜半島は鳥取県西端部に位置し、美保湾と中海を分ける全長約17km、幅約4kmの半島である。この半島の美保湾に面した海岸は、境水道から日野川河口までの全長20km、幅4kmに及ぶ美しい弧を描いた砂浜となっており、弓ヶ浜*と呼ばれている。 砂浜には樹齢35~80年の美しい松原と白い砂浜が10km以上続いている。この美しい砂浜の成因は、...

浦富海岸 ( 鳥取県 岩美町 )

浦富海岸(うらどめかいがん)は鳥取県岩美郡岩美町に位置するリアス海岸である。鳥取砂丘の東側5~20kmにあり、その範囲は東端の陸上岬(くがみみさき)から西端の駟馳山(しちやま)までの間である。浦富海岸は海食・風食作用を受けた花崗岩の断崖・洞門・奇岩が点在しており、海上にも大小の島・岩が点在するため、山陰の松島と呼ばれてい...

三徳山三佛寺 ( 鳥取県 三朝町 )

三徳山三佛寺(みとくさんさんぶつじ)は、鳥取県東伯郡三朝町の三徳山にある天台宗の仏教寺院。三徳川の渓谷に沿った樹林の中を、三朝温泉からバス15分、倉吉駅からバス40分で到達する。 760(慶雲3)年に役行者*が開山したとされる。849(嘉祥2)年、慈覚大師円仁により阿弥陀・釈迦・大日の三つの仏が安置されたことから三佛寺と呼ば...

写真提供:鳥取県

しゃんしゃん祭 ( 鳥取県 鳥取市 )

鳥取しゃんしゃん祭は、踊り手が傘を持って舞い歩く「しゃんしゃん傘踊り」を中心とするもので、8月のお盆に鳥取市の中心街で開催される。全国でお祭り時に住民が踊るのは盆踊りに代表される「手踊り」が基本で、「笠踊り」は山形の花笠、佐渡のおけさ笠など少数派である。まして柄の付いた傘を操る「傘踊り」はこのしゃんしゃん祭以外*には...

三朝温泉 ( 鳥取県 三朝町 )

鳥取県東伯郡三朝町にある三朝(みささ)温泉は皆生(かいけ)温泉と並んで鳥取県を代表する温泉地である。三朝温泉への交通手段は、車では大阪から中国自動車道経由で3時間半、岡山駅から米子自動車道を経由して2時間弱、鉄道利用では山陰本線倉吉駅下車、10km、車で20分弱である。 開湯は1164(長寛2)年、源義朝の家来であった大久保左...

写真提供:大田市観光協会

三瓶山 ( 島根県 大田市 )

大田市街の南東約14km、出雲・石見の国境にそびえる鐘状火山群。最高峰は男(お)(親(おや))三瓶で1,126m、ほかに女(め)(母(はは))三瓶(953m)・子三瓶(961m)・孫三瓶(903m)などの6峰が、室の内*と呼ばれる火口を環状に囲んでいる。『出雲国風土記』*では国引きの柱となり、佐比売山(さひめやま)と記されているが、史上に...

写真提供:大田市観光協会

温泉津温泉 ( 島根県 大田市 )

JR温泉津駅の北、温泉津川に沿って細長く旅館が立ち並ぶ。1300年以上前に旅の僧侶が、湯気の立つ水たまりに浸かってひどい傷を癒やしている古狸を目にしたことから発見されたという説が広く知られている。 平安時代には京都までその存在が伝わり、14世紀以降には湯治客が大勢訪れるようになった。近くの温泉津港が、毛利氏支配の中世以降...

写真提供:大田市観光協会

ヨズクハデ ( 島根県 大田市 )

ヨズクハデは、その名の通りヨズク(フクロウ)のようなハデ*(稲を乾燥させるために干す際に用いる土台)のことを指す。大田市温泉津町西田地区に受け継がれる伝統的な干し方であり、秋の収穫期になると四角錐型に組んだ丸太に稲束が架けられた様子を見ることができる。その姿がフクロウが羽を休める姿に似ていることからヨズクハデと呼ば...

写真提供:玉造温泉旅館協同組合

玉造温泉 ( 島根県 松江市 )

JR山陰本線玉造温泉駅から車で約5分、宍道湖畔から2km弱の距離にある温泉街。低い丘陵の間を北流する玉湯川に沿って、旅館、土産物屋、足湯などが1kmほど並ぶ。 温泉の歴史は古く、今から約1,300年前、奈良時代に記された『出雲国風土記』に、「ひとたび濯(すす)げば すなわち形容端正(かたちきらきら)しく、再び沐(ゆあみ)すれ...

写真提供:しまね観光ナビ

立久恵峡 ( 島根県 出雲市 )

島根・岡山の県境赤名峠に源を発して大社湾に注ぐ神戸川の上流にあり、電鉄出雲市駅からは約10km南に位置する。清流に沿って約1kmにわたり高さ100~200mの岩壁がそそり立つ。特に左岸は、神亀岩・烏帽子岩・ろうそく岩・屏風岩などの名で呼ばれる奇岩が連続する。これらの奇岩は集塊質安山岩が風化・水食されてできたもので、小さな谷が複雑...

奥津温泉 ( 岡山県 鏡野町 )

岡山県北部、鳥取県境の鏡野町にある、こぢんまりした静かな温泉地で、美作三湯*の一つに数えられる。吉井川に架かる奥津橋を中心に温泉街が形成されており、数件の風情ある老舗旅館と素朴な民宿が並ぶ。また、同じく吉井川沿いの大釣、般若寺、川西などの温泉を含めて奥津温泉と呼ぶこともある。温泉の歴史は古く、江戸時代には津山藩が専...

写真提供:Nobutada OMOTE

神勝寺 禅と庭のミュージアム ( 広島県 福山市 )

JR福山駅から南西に約10kmに位置する。神勝寺は1965(昭和40)年創建の臨済宗建仁寺派寺院だが、その広大な境内を活かし、瞑想、食、墨跡、入浴、散策などの体験を通じ、禅とはなにかを感じるためのミュージアムとして、2016年にオープン。境内には、数々の伽藍や茶室のほか、彫刻家・名和晃平*らの設計によるアートパビリオンや建築史家、...

写真提供:元祖瓦そば たかせ

瓦そば ( 山口県 下関市 )

「瓦そば」は熱した瓦の上に茶そば、錦糸卵、牛肉などをのせ、小ネギ、海苔、輪切りのレモンともみじおろしが添えられて提供されることが多く、麺つゆにつけて食す。「瓦そば」が生まれたのは、JR山陽本線下関駅から北へ23kmの道のりのところにある川棚温泉*である。1962(昭和37)に、現在は「瓦そば」の専門店となった「たかせ」は、当時...

写真提供:山口市ふるさとまつり実行委員会

山口七夕ちょうちんまつり ( 山口県 山口市 )

毎年8月6日、7日の2日間にわたり開催される。開催場所はJR山口駅から駅前通りを約150m、山口地方裁判所前から一の坂川を渡った早間田交差点付近までの約500mとそれに直交する中心商店街700mと一の坂川交通交流広場がメイン会場である。その沿道や広場一杯に長竹竿一本に40個の小さな赤い提灯が付けられた「ちょうちん笹飾り」が所狭しと並...

祖谷渓 ( 徳島県 三好市 )

剣山に源を発して西流する祖谷川は、松尾川などの支流を集めて吉野川に合流する。この祖谷川の下流部に発達した渓谷が祖谷渓である。一番の難所の約200mの七曲りの断崖、祖谷渓を見渡せるところに小便小僧がある。その昔、子どもや旅人がここで度胸試しをしたという逸話があるところ。近年、注目されているのが「ひの字渓谷」。蛇行する祖谷...

小豆島のオリーブ ( 香川県 小豆島町 )

三都半島の東、内海湾に面した小豆島町西村地区は日本で最初にオリーブ*が栽培された場所である。1908(明治41)年 、当時の農商務省の委託により三重・香川・鹿児島の3県で試験栽培を開始したところ、小豆島のオリーブだけが結実した。現在、栽培試験地一帯は「小豆島オリーブ公園」になっており、約2,000本のオリーブの木や約120種類のハ...

石手寺 ( 愛媛県 松山市 )

石手寺は、四国霊場八十八ケ所第51番札所で、道後温泉から東に約1kmのところにある。 728(神亀5)年、伊予大領越智玉純(おちたまずみ)が国家鎮護の道場として創建した。翌年の729(神亀6・天平元)年には、行基(ぎょうき)が薬師如来を刻んで本尊とした。当時は安養寺(あんようじ)と称し、法相宗に属していたが、のちに弘法大師が訪...

写真提供:伊佐爾波神社

伊佐爾波神社 ( 愛媛県 松山市 )

伊佐爾波神社は、神功皇后・仲哀天皇が、道後温泉に御来湯の際の行宮跡に建てられたといわれ、延喜年間につくられた延喜式には既に記載が見られる古社で1000年以上前から信仰を集めていたことがうかがえる。一時期は湯月八幡宮とも、さらには道後八幡とも呼ばれていた。現在の社殿に建て替えたのは江戸時代の松山3代藩主、松平定長である。大...

ロシア兵墓地 ( 愛媛県 松山市 )

日露戦争で捕虜となり、この地で亡くなったロシア兵の墓が、ロシア兵墓地である。日露戦争が始まった1904(明治37)年、松山市に全国初の収容所が設けられた。松山が捕虜収容所となった理由としては諸説あるが、港があり輸送に便利なこと、気候が温暖であること、港から街まで鉄道があったことなどが理由といわれている。捕虜収容所には、延...

写真提供:道後温泉

道後温泉本館 ( 愛媛県 松山市 )

道後温泉は、松山市街の北東端に位置する『坊っちゃん』でおなじみの名湯であり、日本三大古湯の一つ。その道後温泉のシンボルとして、今も多くの湯客に利用されている共同浴場が、道後温泉本館である。近代的旅館の立ち並ぶ温泉街の中央に、1894(明治27)年建築の瓦葺、三層楼の建物が、威風堂々とした姿を見せる。日本の公衆浴場として初...

写真提供:高知県観光コンベンション協会

四万十川 ( 高知県 四万十市 / 高知県 四万十町 / 高知県 )

全長196km、流域面積2,186km2、支流総数は319を数える渡川(わたりがわ)水系本流の一級河川。清流、鮎の漁場として名高い。また代表的な景観として増水時に水中に沈むように設計された欄干のない沈下橋がかかる風景も知られている。 津野町の不入山(いらずやま、1,336m)東斜面が水源とされる東側の本流と最大支流の西側の梼...

筑後川(中下流) ( 福岡県 うきは市 / 福岡県 久留米市 / 福岡県 他 )

大分・熊本に端を発し、福岡・佐賀にまたがって流れる九州第一の大河。その長さ143km、流域面積2,860km2におよぶ。源は九重山地に発する玖珠川と阿蘇外輪山に発する大山川。このふたつの流れが日田盆地で合流して三隅川になる。さらに、大分・福岡県境の渓谷を経て筑紫平野へ流れ込んでいく。ここで筑後川と呼ばれるようになり、...

写真提供:武雄温泉(株)

武雄温泉の大衆浴場 ( 佐賀県 武雄市 )

温泉駅の西方、蓬莱山麓に湧く武雄温泉は「肥前風土記」にも登場し、神功皇后が三韓出兵の折に湯浴みしたと伝わる古湯。湯は弱アルカリ単純泉で、疲労回復・神経痛・筋肉痛・関節痛などに効能があるという。温泉街の中心には竜宮城のような朱塗の楼門が立ち、ひときわ目を引く。設計は東京駅舎などを手がけた辰野金吾で、国の重要文化財に指...

清水の滝 ( 佐賀県 小城市 )

小城駅の北東約4km、嘉瀬川に流れ込む祇園川の支流、清水川の上流部にあり、別名「珠簾の滝」とも呼ばれる。うっそうと茂る木々の間に露出した茶色の岩壁から落下する。幅13m、落差75m。古くから信仰と結びついた滝で、滝水にうたれると病が平癒するといわれ、滝請に多くの参拝客が訪れる。

写真提供:佐賀元祖忍者村 肥前夢街道

佐賀元祖忍者村 肥前夢街道 ( 佐賀県 嬉野市 )

嬉野温泉街の東部に広がる。面積約7万m2に、江戸時代の長崎街道の町並みや風物を、時代考証に基づいて再現。園路に沿って、関所、代官所、本陣、忍者屋敷、からくり時計台、旅籠、芝居小屋などが次々に出現する。園内では大道芸人が妙技を披露し、当時の扮装をした案内人などが、江戸情緒を演出している。「はがくれ忍者屋敷」は、...

写真提供:南島原市教育委員会

原城跡 ( 長崎県 南島原市 )

島原半島の南部、有明海に突き出た台地上にあり、島原・天草のキリスト教徒の領民や小西行長の旧臣等が起こした一揆、島原・天草一揆の最後の籠城戦となった城跡。島原鉄道島原駅または島原港から島原半島の東海岸沿いに南へ約25kmのところにある。 原城は、15世紀末にはすでにあったとされるが、本丸などは1599(慶長4)から1604(慶長9...

雲仙岳(平成新山・普賢岳) ( 長崎県 島原市 / 長崎県 雲仙市 )

島原半島の中央部にあり、雲仙市と島原市の境界に位置している。標高1,483mの平成新山を主峰とし、西側に連なる普賢岳、妙見岳・国見岳を含めて雲仙岳と総称している。また、絹笠山や九千部岳を含めることもある。山麓に雲仙温泉が湧き早くから観光地として開け、瀬戸内海などとともにわが国岳最初の国立公園の指定をうけている。また、ミヤ...

雲仙温泉 ( 長崎県 雲仙市 )

長崎市内から車で約1時間30分、雲仙岳の南西麓、標高約700mに開ける高原温泉。古湯・新湯・小地獄に分かれ、1653(承応2)年に始まるといわれる古湯は無気味な噴煙を上げる雲仙地獄の北西付近にあって、繁華な旅館街を作っている。また、新湯は明治になって長崎に近いことから外国人の避暑地、高原リゾート*として開発され、雲仙観光ホテル...

黒川温泉 ( 熊本県 南小国町 )

熊本県北部の阿蘇郡南小国町、九州自動車道熊本ICから車で約1時間10分、大分自動車道日田ICから車で1時間にある。阿蘇くじゅう国立公園に隣接し、大分県との県境に位置する。 標高700mの田の原川渓谷沿い直径5km圏内に、旅館と店舗がそれぞれ約30軒ずつの閑静な山あいに位置する小さな温泉郷で、熊本を代表する温泉地のひとつとされる。 ...

写真提供:地獄温泉青風荘.

地獄温泉 ( 熊本県 南阿蘇村 )

地獄温泉は、南阿蘇鉄道の長陽駅から車で約15分、阿蘇五岳の一峰、烏帽子岳の西南中腹、標高750mの山中に位置する。「阿蘇神社の祭神である健磐龍命(たけいわたつのみこと)が、身重の妻の姿を隠す屏風とするために一夜のうちにこしらえた」と伝わる、夜峰山(よみねやま)の火口内にある。地獄温泉の由来は温泉の裏山に火山ガスが噴出し草...

写真提供:人吉市

球磨川(人吉付近) ( 熊本県 錦町 / 熊本県 人吉市 / 熊本県 球磨村 )

球磨川は、その源を熊本県球磨郡水上村の銚子笠(標高1,489m)に発し、多くの支川を合わせながら流れる。人吉市近くでは川辺川と合流して水量も豊かな河川となり、人吉盆地をほぼ西に向かって貫流する。盆地を抜けると、流向を北に転じながら山間の狭窄部を縫うように流下し、河口付近の八代市では、球磨川の本流、分派した前川、南川が広大...

人吉城 ( 熊本県 人吉市 )

人吉城は、JR肥薩線の人吉駅、くま川鉄道の人吉温泉駅から東南東へ約1.3km、徒歩で約20分の距離にある。球磨川と胸川の合流地点に位置する。球磨川と胸川を自然の堀とし、球磨川に迫る険しい地形を利用した要害で、国指定史跡となっている面積は216,000m2。 もと平頼盛の代官矢瀬主馬佑の山城であったが、1198(建久9)年、相...

阿蘇山 ( 熊本県 阿蘇市 / 熊本県 南小国町 / 熊本県 小国町 / 熊本県 産山村 / 熊本県 高森町 )

九州の中央部に位置する複式火山*で、世界的に有名な活火山。阿蘇山という単体の山はなく、東西約18km、南北約25km、面積約350km2の世界最大級規模のカルデラ*の中央に並ぶ阿蘇五岳*を中心とした中央火口丘群の総称を阿蘇山と呼ぶ。広い意味では、外輪山や火口原も含めて阿蘇山と呼ぶ。 阿蘇火山の活動は約27万年前に始まり...

由布院温泉 ( 大分県 由布市 )

すぐそばに聳える由布岳の麓、金鱗湖周辺に広がる温泉地。温泉湧出量は、別府温泉に次いで全国第2位の規模である。 別府観光の礎を築いた油屋熊八が由布院開発の祖。田園風景を生かした保養地的な開発は、そのころより続いている。宿泊施設や立ち寄り湯などは、川沿いや林間など、広いエリアの中に点在している。宿はモダンな高級旅館をは...

湯平温泉 ( 大分県 由布市 )

町の南端、大分川支流の花合野川に沿った山間にある温泉。温泉街の中央に敷かれた長い石畳の道は、およそ300年前の享保年間(江戸時代)に病魔退散を祈願した工藤三助により建設されたもの。その狭い石畳の道を挟み、旅館や土産物店が立ち並び、まさに湯治場というにふさわしい雰囲気がある。弱食塩泉、60~80度。胃腸病に効能があるという。

別府八湯 ( 大分県 別府市 )

鶴見岳と伽藍岳の2つの火山の麓に立地する別府市。市内いたるところに多数の温泉が湧き出ている。日本一の湧出量を誇り、日本にある10の泉質のうち、7種が存在する。街中の随所から立ち昇る湯けむりも印象的な風景として知られる。別府・鉄輪・観海寺・明礬・亀川・柴石・堀田・浜脇の市内全域に点在している8カ所の温泉地を総称して、別府八...

写真提供:公益社団法人ツーリズムおおいた

鉄輪温泉 ( 大分県 別府市 )

市街の北西部、扇山の北東裾野にある温泉。もといわゆる地獄地帯であったのを一遍上人が埋めて開いたといわれ、湯治場として発展した。今もいたるところから蒸気が噴出して壮観であり、別府観光のハイライトである地獄もここに集中している。外湯と呼ばれる立ち寄り共同浴場も多い。 九州横断道路の入口になって以来、宿泊施設は近代化し...

写真提供:一般社団法人 中津耶馬渓観光協会

耶馬渓 ( 大分県 中津市 )

英彦山に源を発する山国川を中心に、東西36km、南北32kmに及ぶ地域を占め、本・羅漢寺・深・裏・奥・東・羽高・津民・南・椎屋の耶馬十渓に大別される。耶馬渓溶岩台地が浸食されたもので、頼山陽*が絶賛して以来、無数の岩峰が造形する南画的風景で名高い。5月の新緑や10・11月の紅葉期の景観は格別である。 みどころとして有名なのは、...

写真提供:竹田市役所

くじゅう連山 ( 大分県 九重町 / 大分県 竹田市 )

玖珠郡九重町と竹田市久住町にまたがる連山で、阿蘇くじゅう*国立公園の中部に位置する。久住山(1,787m)を盟主として、大船山(たいせんざん)、星生山(ほっしょうざん)、三俣山(みまたやま)など1,700m級の山々が11峰、1,000m以上の山々が35峰連なり、“九州の屋根”と呼ばれている。 山群は大別して久住、大船、涌蓋(わいた)の3火...

長湯温泉 ( 大分県 竹田市 )

久住山を背に、芹川のほとりに湧く温泉。竹田市直入町の中心エリアであり、付近には旅館や商店が立ち並ぶ。「風土記」にも記載があるとされる古い歴史をもつが、江戸時代に岡藩主・中川氏に愛され、岡藩普請による御前湯が作られ、温泉地として整っていった。 高濃度の炭酸を含む茶褐色の湯で知られ、慢性消化器病などに効能があるという...

久住高原 ( 大分県 竹田市 )

くじゅう連山*の南、東西10km・南北8kmに及ぶ広大な高原。阿蘇くじゅう国立公園に属する。標高600~1,000mで、浅い谷が放射状に刻まれ、ススキ・ネザサなどにおおわれている。春から夏にかけては、緑のじゅうたんを敷き詰めたような草原となり、いっせいに放牧が行われる。 毎年、放牧地で行われる野焼きは、春の訪れを告げる風物詩。山...

飯田高原 ( 大分県 九重町 )

くじゅう連山*の北側、標高800~1,000mの地に広がる約8km四方の高原。阿蘇くじゅう国立公園に属する。この地を訪れた川端康成が、その美しさに魅せられ、小説『千羽鶴』の続編『波千鳥』において飯田高原を描いている。 別府と阿蘇を結ぶ「やまなみハイウェイ」が中央を縦断しており、阿蘇方面からアプローチすると牧ノ戸峠からハイウェ...

写真提供:(一社)別府市観光協会

明礬温泉 ( 大分県 別府市 )

鉄輪温泉の西に湧く山の湯。別府八湯のうちいちばん高所にある。温泉名が示すように藩政時代は全国一の明礬*の採取地であったが、明治以後、湯の花*の採取地に変わり、温泉旅館が開業された。湯の花の採取は今も盛んで、藁葺小屋の採取所が立ち並び、噴気と硫黄臭が一面に漂っている。温泉は硫黄泉、酸性泉で38~98度。皮ふ病に効く。宿泊...

写真提供:別府地獄組合

別府地獄めぐり ( 大分県 別府市 )

地獄とは地中から熱湯・噴気・熱泥が噴出するところのことで、そのようすが灼熱地獄を思わせるのでこの名がある。市内に十数ケ所あり、鉄輪温泉街の北西端に密集するほか、柴石温泉のそばの地獄が知られる。 「地獄めぐり」は地獄組合所属の海地獄、血の池地獄、龍巻地獄、白池地獄、鬼石坊主地獄、かまど地獄、鬼山地獄の7箇所を巡るのが...

霧島山 ( 宮崎県 えびの市 / 宮崎県 小林市 / 宮崎県 都城市 / 鹿児島県 霧島市 )

宮崎県と鹿児島県にかけて広がり、最高峰は標高1,700mの韓国岳(からくにだけ)。獅子戸岳(ししこだけ)、新燃岳(しんもえだけ)、中岳(なかだけ)、高千穂峰(たかちほのみね)、白鳥山(しらとりやま)、甑岳(こしきだけ)など20以上の山からなる火山群の総称である。やわらかな山容に神秘的な火口湖を複数抱いているのも特徴で、大浪...

写真提供:延岡市 北川総合支所

大崩山 ( 宮崎県 延岡市 )

祖母傾国定公園(そぼかたむきこくていこうえん)を代表する山のひとつで、大崩山系の主峰。延岡市北西部にある祝子川(ほうりがわ)温泉から、1時間ほど歩いた場所が登山道の入り口である。標高は1,644m。大崩山系は火山活動によって形成された地下岩脈が、隆起侵食によって現れた山々だ。大崩山を筆頭に、鉾岳、比叡山、矢筈岳、行縢山など...

写真提供:公益社団法人 鹿児島県観光連盟

指宿温泉郷(指宿、山川伏目海岸)の砂むし温泉群 ( 鹿児島県 指宿市 )

20余りの湧出地区がある、九州を代表する温泉郷のひとつ。なかでも特徴的なのが、世界でも珍しい海岸から自然湧出する温泉の熱を利用した天然の「砂むし」場があること。体を砂の中に埋めての砂むし湯治が300年以上前から行われている。現在、砂むしを行っているのは2か所。摺(すり)ガ浜と山川伏目(やまがわふしめ)海岸で、いずれも泉質...

桜島 ( 鹿児島県 鹿児島市 )

鹿児島湾(錦江湾)を隔てて鹿児島市街の対岸約4kmにある火山島。桜島一周は約36km、車で約1時間。島といっても1914(大正3)年の噴火で大隅半島と陸つづきになっている。一つの山に見えるが、中央に北岳(1,117m)・中岳(1,060m)・南岳(1,040m)が南北に並ぶ成層火山*で、南岳は現在も活動を続け、断続的に黒い噴煙をあげて灰を降らせて...

写真提供:公益財団法人ジェスク音楽文化振興会

霧島国際音楽祭 ( 鹿児島県 霧島市 )

2019(令和元)年に第40回を迎えた、"日本で最も歴史のある音楽祭"*。それが霧島国際音楽祭。2019(令和元)年も世界各地から80人余りの著名演奏家が集い、受講生を交えながら、2週間にわたって音楽の祭典を繰り広げられた。 世界中から集まる講師陣と、かつて音楽祭で学んだ第一線の音楽家たちが中心となって行う良質のコンサート。加え...

写真提供:公益社団法人 鹿児島県観光連盟

霧島温泉郷 ( 鹿児島県 霧島市 )

霧島連山の南麓に広がる温泉郷。新湯(しんゆ)・湯之谷・関平(せきひら)・栗川(くりかわ)・野々湯・丸尾・林田・硫黄谷・殿湯(とのゆ)の9つの温泉を総称したもので、硫黄泉を中心に、個性豊かな湯が楽しめる。硫黄谷温泉は単純硫黄温泉、新湯温泉は乳白色で古くから皮ふ病に効くといわれている。また、関平温泉は飲泉としても人気があ...