長野県

印刷する県域の80%は山岳地で、中央部をほぼ南北に走る筑摩山地と八ヶ岳火山連峰によって東西に二分される。東部は、北流する千曲川の流域で、上流から佐久上田、長野の3盆地が連なり、佐久盆地、上田盆地を東信、長野盆地を北信とよぶ。西部は、犀川、天竜川、木曽川などの流域で、松本、諏訪、伊那の3盆地と木曽谷に分かれ、松本盆地を中信、ほかを南信とよんでいる。

本県の気象は一様ではなく、南部地方は太平洋側、北部地方は日本海側、中部地方は内陸性で、気温は寒暖の差が大きい。降雨分布も地域性が大きく、西部から南部にかけては年降水量 2,000mm に達し、東北部は 1,000mm 前後の少雨地帯である。また降雪量は北部県境付近及び西部山岳地方が多く、豪雪地帯となっている。

古来畿内と東国を結ぶ交通路にあたり、東西の文化・技術の影響を受けてきた。五街道のうち、中山道と甲州街道が通過し、沿道には宿駅が整備された。これ以外に、隣接諸国からの物資搬入の役目を果たした野麦、糸魚川、三州、武州などの各街道があった。

近世末から普及した養蚕業が発展を続け、明治中期には全国一の養蚕県となった。県下各地に製糸工業がおこり、諏訪地方は日本の製糸のメッカとまでいわれた。また現在全国第2位の生産量をあげているリンゴも明治10年代に栽培が始まった。しかし昭和初年の経済不況は長野の製糸工業や養蚕業に大きな打撃を与えた。第二次世界大戦後は桑畑にかわって、リンゴ、ナシなどの果樹や野菜作が畑作の主流を占め、工業も内陸型の機械工業にかわった。

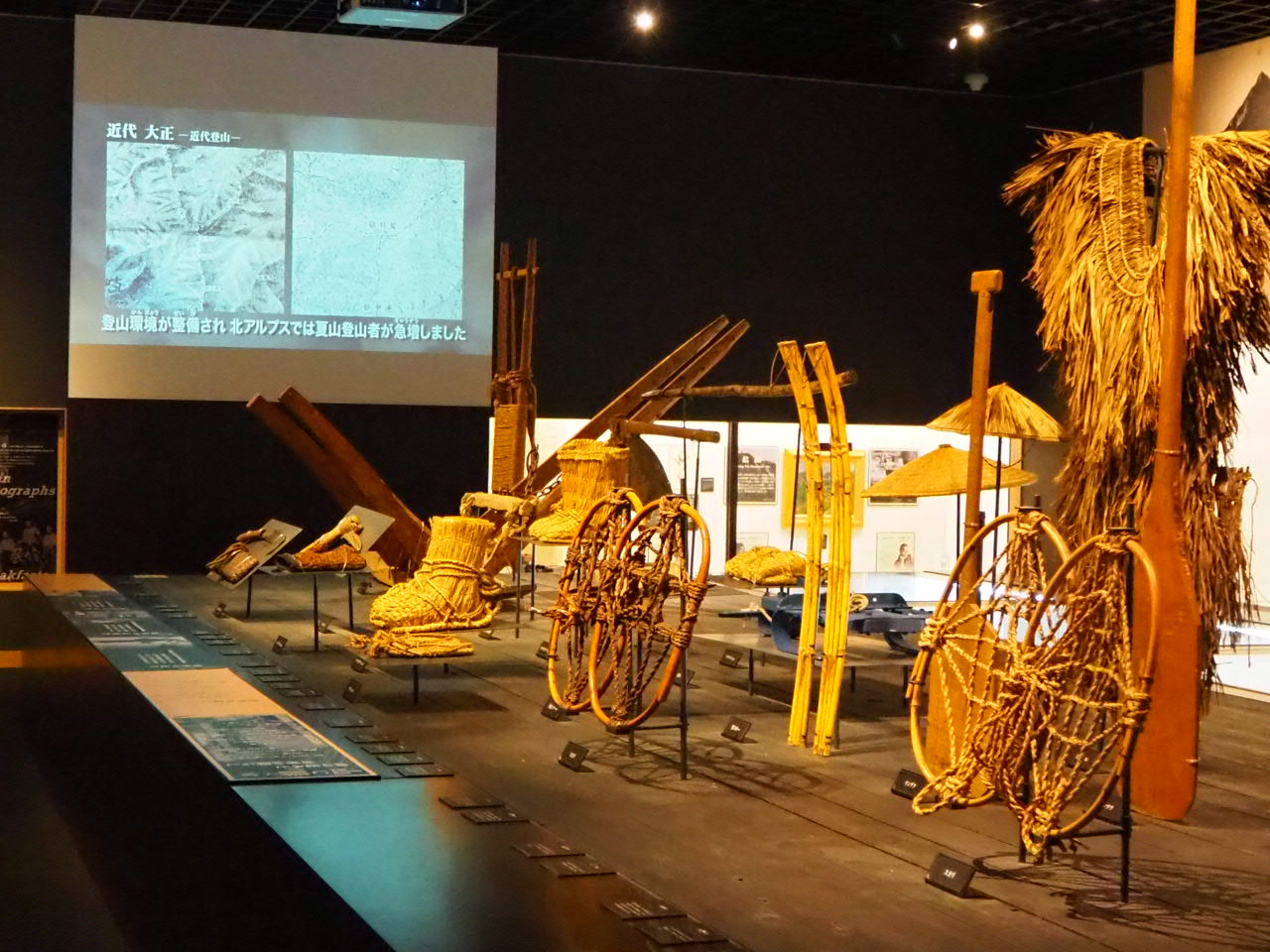

県域の大部分が山地のため、中部山岳、上信越高原、妙高戸隠連山、南アルプス、秩父多摩甲斐の5国立公園、妙義荒船佐久高原、八ヶ岳中信高原、天竜奥三河の3国定公園のすべてが山岳地や山地に指定されている。雄大な山岳に、野沢や湯田中・渋、別所、白骨、鹿教湯、信州高山など全国屈指の数を誇る温泉地を有している。松本城や善光寺などの人文資源も豊富に揃い、日本を代表するリゾート地の軽井沢などは年間を通して多くの観光客で賑わっている。

市区町村から探す

- 長野市

- 松本市

- 上田市

- 岡谷市

- 飯田市

- 諏訪市

- 須坂市

- 小諸市

- 伊那市

- 駒ヶ根市

- 中野市

- 大町市

- 飯山市

- 茅野市

- 塩尻市

- 佐久市

- 千曲市

- 東御市

- 安曇野市

- 小海町

- 川上村

- 南牧村

- 南相木村

- 北相木村

- 佐久穂町

- 軽井沢町

- 御代田町

- 立科町

- 青木村

- 長和町

- 下諏訪町

- 富士見町

- 原村

- 辰野町

- 箕輪町

- 飯島町

- 南箕輪村

- 中川村

- 宮田村

- 松川町

- 高森町

- 阿南町

- 阿智村

- 平谷村

- 根羽村

- 下條村

- 売木村

- 天龍村

- 泰阜村

- 喬木村

- 豊丘村

- 大鹿村

- 上松町

- 南木曽町

- 木祖村

- 王滝村

- 大桑村

- 木曽町

- 麻績村

- 生坂村

- 山形村

- 朝日村

- 筑北村

- 池田町

- 松川村

- 白馬村

- 小谷村

- 坂城町

- 小布施町

- 高山村

- 山ノ内町

- 木島平村

- 野沢温泉村

- 信濃町

- 小川村

- 飯綱町

- 栄村