検索結果

印刷する検索キーワード

タイプ「年中行事(祭り・伝統行事)」

写真提供:©HTB

さっぽろ雪まつり ( 北海道 札幌市 )

さっぽろ雪まつりは、2月上旬~中旬に開催される雪と氷をテーマにしたまつり。雪まつりの象徴である大雪像5基を中心として、中小雪像、ウインターアトラクションなどが展開される大通会場*、雪や氷のすべり台と全天候型ドームで様々な雪遊びが楽しめるつどーむ会場*、氷を楽しむ・触れるをテーマに、すすきののネオンに輝く60基の氷像を展...

写真提供:YOSAKOIソーラン祭り組織委員会

YOSAKOIソーラン祭り ( 北海道 札幌市 )

YOSAKOIソーラン祭りは、6月上・中旬の5日間、札幌の大通公園をメイン会場として開催され、高知よさこい祭りの「鳴子*」と北海道の民謡「ソーラン節*」を融合させた演舞で、全国各地から集まったチームが競い合う祭り。 演舞の基本的なルールは、1手に鳴子を持って踊ること、2曲にソーラン節のフレーズを入れることの2つで、踊り・曲・...

写真提供:江差観光コンベンション協会

姥神大神宮渡御祭 ( 北海道 江差町 )

函館市の西、渡島半島の日本海に面した江差町の町中にある姥神大神宮*の例大祭で、毎年8月9日~11日の3日間に開催されている。ニシン漁で隆盛を極めていた文化・文政年間(1804~1830)のころ、豊漁を感謝、祈願して行われたのが始まりと言われている。姥神大神宮渡御祭は京都祇園祭に由来したもので、北前船が鰊を京都に運び、京都からは文...

写真提供:青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構

八戸えんぶり ( 青森県 八戸市 )

2月17日の早朝、八戸市と周辺の町村から集まった合計30組を越える「えんぶり組」が長者山新羅神社*に奉納した後、神社の行列にお供をし、美しい烏帽子を冠った太夫*がはやしと歌に合わせ市街で一斉に舞う[一斉摺り(いっせいずり)]。郷土色豊かな田楽として重要無形民俗文化財に指定されている。 東北地方各地には初春の祝いに、田植...

写真提供:八戸市観光課

八戸三社大祭 ( 青森県 八戸市 )

毎年7月31日から8月4日に青森県八戸市で行われる神社神道の祭礼でユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」に登録されている。八戸市内の龗(おがみ)神社*、長者山新羅(ちょうじゃさんしんら)神社*、神明宮(しんめいぐう)*の三社合同例祭である。 7月31日は前夜祭、8月4日は後夜祭で中3日が本祭である。1日目は「お通り(おとおり...

青森のねぶた・ねぷた ( 青森県 青森市 )

東北三大祭り*のひとつで、短い夏を謳歌するように熱気を帯びた祭りである。「ねぶた」や「ねぷた」などと言われ、名称は各地で若干異なるが青森県内各地域40箇所以上で7~8月に開催されている。禊祓(みそぎはらえ)などその起源*も諸説あるが、古くから大切に受け継がれてきた伝統行事。あかりを灯した巨大な灯籠(=ねぶた)を山車に乗せ...

写真提供:青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構

黒石よされ ( 青森県 黒石市 )

黒石よされは歴史ある盆踊り*で、津軽民謡黒石よされにあわせて、編笠・ゆかた姿で町を踊りまわる年中行事である。踊りは廻りおどり・組おどり・流しおどりの3種類からなっている。 500~600年前に唄われた男女の恋の掛け合い唄が起源と言われている。「よされ」という言葉の語源は諸説あり、一説によれば、豊作で楽しいときは「仕事をよ...

写真提供:青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構

お山参詣 ( 青森県 弘前市 )

稲が実る旧暦8月1日、五穀豊穣の感謝と祈願をこめ、岩木山の山頂にある岩木山神社奥宮に集団で登山する行事。岩木山は津軽平野の南西方にあり鳥海火山帯に属する二重式火山。津軽富士と呼ばれる円錐形の独立峰、標高1,625mの青森県最高峰である。津軽平野の各地から美しい姿を望むことができるため、津軽地方の人々にとってかけがえのないシ...

写真提供:青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構

田名部まつり ( 青森県 むつ市 )

下北半島のむつ市の中心田名部にある田名部神社*の例祭で 8月18日 ~ 20日 に行われる。北前船*によって伝えられた京都祇園祭の流れをくみ、約1640年頃(寛永年間)から続いている。 田名部神社の本殿は一間社流造、銅板葺き。拝殿は鉄筋コンクリート、神明造、銅板葺き。祭神は昧耜高彦根命(あじしきたかひこねのみこと)、誉田別命(...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

北上・みちのく芸能まつり(鬼剣舞) ( 岩手県 北上市 )

メイン会場は、東北自動車道北上江釣子ICから約10分、JR北上駅から徒歩約3分のJR東日本北上駅前のまつり広場。 「鬼剣舞」*「鹿踊(ししおどり)」*をはじめ「神楽」*「田植踊」*など、県内外から100余りの団体が参加し、約500mの道路を8つの会場に分けて芸能公演が行われ、町がまつり一色となる民俗芸能の祭典。 8月の第1金曜から...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

チャグチャグ馬コ ( 岩手県 滝沢市 / 岩手県 盛岡市 )

農作業で農民と苦労を共にする農用馬を慰安する行事で、馬を沢山の鈴が付いた装束で飾り、神社詣をするもの。6月第2土曜日、滝沢市内にある馬の神様を祀る鬼越蒼前神社(おにこしそうぜんじんじゃ)へ詣でた数十頭の馬が、「チャグチャグ」と鈴を鳴らしながら盛岡市の盛岡八幡宮まで約14kmの道のりを約4時間30分かけて行進する。 岩手県内...

写真提供:盛岡舟っこ流し協賛会

盛岡舟っこ流し ( 岩手県 盛岡市 )

東北自動車道盛岡ICから約15分・JR盛岡駅から徒歩約40分・仙北町駅から徒歩7分。北上川の明治橋上流右岸河川敷の辺りで行われる。 8月16日、提灯や盆の供物で飾った舟に火を放ち、川に流す。祖先の霊を送り、無病息災を祈る送り盆の行事である。舟の船首は龍頭を模したものが多く、大きさは概ね5m程度である。 およそ300年前、南部藩主...

写真提供:盛岡さんさ踊り実行委員会

盛岡さんさ踊り ( 岩手県 盛岡市 )

発祥は近世初期の城下盛岡の都市形成期の頃と言われている。さんさ踊りの発祥として多く語られているのは、盛岡市名須川町の三ツ石神社にまつわる「三ツ石伝説」に由来する。その昔、南部盛岡城下に羅刹(らせつ)という鬼が現れ、悪さをして暴れており、困り果てた里人たちは、三ツ石神社の神様に悪鬼の退治を祈願した。その願いを聞き入れ...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

日高火防祭 ( 岩手県 奥州市 )

JR東北本線水沢駅から徒歩約10分、岩手県奥州市水沢の市街地で実施される火防祈願の祭。本祭は、4月最終土曜日、前夜祭は本祭の前日に行われる。(令和5年度は本祭のみ実施) 少年時代、江戸にいた伊達宗景は、1657(明暦3)年の大火をはじめとした火事の多さ、恐ろしさに驚き、帰水後、火防の対策に万全の策を講じた。人智の不測不慮の罹...

写真提供:花巻市

花巻まつり ( 岩手県 花巻市 )

花巻市で毎年9月第2土曜日を中日とした金・土・日に開催される、430年を超える歴史を持つ祭り。 炎ゆらめく美しい風流山車*、100基を超える勇壮な神輿*、古来より踊り継がれてきた鹿踊(ししおどり)・神楽権現舞、そして優雅な花巻ばやし踊りなど、花巻の伝統文化がそこかしこで披露される。 花巻開町の祖といわれる花巻城主の北松...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

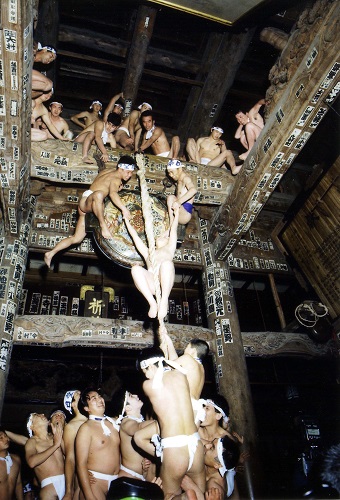

黒石寺蘇民祭 ( 岩手県 奥州市 )

JR東北本線水沢駅から南東へ約8km、東北新幹線水沢江刺駅から南南東へ約7kmの距離にあり、奥州三十三観音の霊場として多くの信者を集める黒石寺で行われる祭り。 五穀豊穣・無病息災を祈る祭りで、旧暦の1月7日夜半から翌早暁まで、「裸の男と炎の祭」とし、災厄を払い、五穀豊穣を願う裸参りに始まり、井桁に積み上げた生松割木の上で火...

写真提供:ひろのイベント事業実行委員会

旧南部領のナニャドヤラ ( 岩手県 洋野町 )

ナニャドヤラは旧南部領の青森県八戸、野辺地、戸来、五戸、三戸、岩手県二戸郡、九戸郡、岩手郡など、県北の南部領一帯に伝わる盆踊りの唄である。また平時の野山や畑での作業の場でも唄われてきた。 この唄の歌詞は地域によって「ニャニャトヤラ」あるいは「ナギャトヤラ」とも発音される。旧大野村(現在の洋野町)では「ナニャドヤ...

仙台七夕まつり ( 宮城県 仙台市 )

近年素朴な七夕行事*は影をひそめ、商店などが飾りつけがくす玉や吹き流しを中心に豪華さを競うものになっている。その豪華さの筆頭が仙台の七夕である。東北三大祭り*の一つにも数えられている。仙台市の繁華街にある商店では、それぞれに趣向を凝らした七彩の吹き流しなど、数多くの飾りつけを行いその豪華絢爛さを競い合う。七夕の期間...

塩竈みなと祭 ( 宮城県 塩竈市 )

鹽竈神社と志波彦神社の各神輿が9時40分に社務所を出発し、表坂を下り、市内を練り歩き、西埠頭から海上へ。志波彦神社のものは龍鳳丸*に、鹽竈神社の神輿は御座船鳳凰丸に奉安され、五色の吹流し、旗差物を飾り立てた供奉船団、神楽船、大漁唄い込み船など約80隻を従え、2艘の御座船は花渕浜で分かれる。 毎年、2艘の船はコースを入れ替...

写真提供:国立国会図書館デジタルコレクション

竿燈まつり ( 秋田県 秋田市 )

8月3日から6日までの4日間、秋田市の中心部、竿燈大通りなどで繰り広げられる祭り。この祭りの主役となる竿燈*1の最大である「大若」は、12mの竹竿に46個の提燈*2を米俵を重ねたように九段にわけて吊するすため重量が50kgに及ぶ。これを印半纏、白足袋姿の若者の差し手が囃子に合わせ額、肩、腰へと倒れないようバランスをとりながら移動させ...

写真提供:一般社団法人秋田県観光連盟

大曲の花火 ( 秋田県 大仙市 )

JR秋田新幹線・奥羽本線大曲駅から南西に2kmほどの雄物川河畔「大曲の花火」公園で毎年8月最終土曜日に全国から約30社の花火業者が参加し、花火師たちが腕を競い合い、厳正な審査が行われる競技大会。17時10分から始まる「昼花火の部」と18時50分から始まる「夜花火の部」と合わせて約1万8千発の花火が打ち上げられる。 「大曲の花火」は...

写真提供:一般社団法人秋田県観光連盟

横手のかまくら ( 秋田県 横手市 )

ドイツの建築家ブルーノ・タウト*1が「雪中の静かな祝祭」*2と称した、横手の「かまくら」は毎年2月15日、16日に催され、16日、17日の「梵天(ぼんでん)」*3や市内各所に雪像が展示される「雪の芸術」と合わせ、「横手の雪まつり」として開催される。 かまくらは、高さ3mあまりの雪室で、内部正面に祭壇を穿ち、御幣をたてて水神様を祭って...

男鹿のナマハゲ ( 秋田県 男鹿市 )

大晦日の夜、ナマハゲとなった地区の青年たちが藁蓑をまとい包丁を手にウォーウォーと叫んで民家を回る男鹿半島の民俗行事である。 「ナマハゲ」に扮する未婚の青年が男鹿一帯のそれぞれの集落の神社に集まったのち数人ずつ集落に下りて一軒一軒回って歩く。「なまけものはいねガァ」、「親の言うこときかね子はいねガァ」などと子供たち...

写真提供:一般社団法人秋田県観光連盟

西馬音内盆踊り ( 秋田県 羽後町 )

JR奥羽本線湯沢駅から北西に約9kmのところに旧西馬音内村(現・羽後町)の中心部がある。毎年8月16~18日の夕刻から深夜まで、300mほどの西馬音内本町通りの中央にかがり火が焚かれ、それを中心に300人以上の踊り手たちによって、手の振り、足さばきとも静かで優雅な動きの「音頭」、「がんけ」*1の2種類の踊りが披露される。踊り手たちは「...

写真提供:鹿角市

大日堂舞楽 ( 秋田県 鹿角市 )

例年1月2日にJR花輪線八幡平駅近くの鹿角市八幡平の小豆沢地区にある大日霊貴神社(おおひるめむちじんじゃ:通称大日堂)1*の拝殿中央に設けられた10尺(約3m)四方の特設舞台で、古くからこの地方に伝承される舞楽が、鹿角市八幡平の大里、谷内、小豆沢、長嶺4つの集落の能衆と呼ばれる氏子によって交替で多彩な舞楽を奉納する。 舞楽奉納*2...

能代ねぶながし(能代役七夕) ( 秋田県 能代市 )

例年8月上旬に行われる能代市の夏まつりで別名「役七夕(やくたなばた)」と言われ、市街地と米代川河畔で行われる。 祭り当日は、シャチを載せた城郭型の灯籠(山車)複数基がそれぞれ担当する各町内を80人ほどの若者たちによって曳き回される(自丁廻丁)。そのあと、子供たちが持った田楽灯籠を先頭に、笛と太鼓に続き、灯籠(山車)がそ...

湯沢の七夕絵どうろう ( 秋田県 湯沢市 )

例年8月5、6、7日に七夕行事として、湯沢市内の市役所通りや柳町、大町、ジークブルガー通りなどの商店街に大小百数十基ほどの絵どうろうや青竹に短冊や吹き流し等が飾りつけられる。美人画・武者絵・風俗画などを題材に応募した市民*1が中心となって絵筆を揮っている。 この行事の起源は、江戸時代中期の1702(元禄15)年に当地を支配し...

写真提供:一般社団法人秋田県観光連盟

犬っこまつり ( 秋田県 湯沢市 )

江戸時代初期から続いているといわれる湯沢地方の小正月(旧暦1月15日)の民俗行事*1で、犬や鶴、亀などを米の粉(新粉細工)でかたどってお供えし、盗難や魔除けなどを祈願したことが始まりとされる。現在は、毎年2月の第2土曜日とその翌日の日曜日に行なわれ、JR奥羽本線湯沢駅から北西1.5kmにある湯沢市総合体育館周辺特設会場をメイン会...

写真提供:一般社団法人 田沢湖・角館観光協会

角館祭りのやま行事 ( 秋田県 仙北市 )

角館祭りのやま行事は、角館総鎮守神明社と勝楽山成就院薬師堂の例祭に合わせ、毎年9月7日~9日の3日間催される。18丁内から武者人形や歌舞伎人形を乗せた18台の「やま(山車)」が、7日の夕方には神明社へ参拝し、8日には江戸期にこの地を治めた佐竹北家当主の上覧を仰ぎ、8日、9日には薬師堂を参拝するため市街地で曳き回される。「やま」の...

写真提供:一般社団法人秋田県観光連盟

毛馬内の盆踊 ( 秋田県 鹿角市 )

秋田県鹿角市毛馬内地区に伝承されている盆踊。毎年8月21日から23日の3日間、地区の「こもせ通り」の真ん中に数ヵ所かがり火を並べ、盆踊の会場としている。 由来は定かではないが、すでに文化・文政年間(1804~1830年)に書かれた、紀行家菅江真澄の「鄙廼一曲(ひなのひとふし)」に盆踊唄「大(だい)の阪(坂)ぶし」の記事があること...

写真提供:一般社団法人秋田県観光連盟

土崎港曳山まつり ( 秋田県 秋田市 )

JR男鹿駅から西へ200mほどのところにある土崎神明社*1の祭礼で、神輿の渡御に合わせて、町内を曳山が巡行する。例年7月20日、21日の両日に行われる。祭礼は町を挙げて行われ、旧47町内が9つの組に分かれて当番を務め、祭礼の3か月ほど前から様々な神事や曳山の蔵出し、製作、飾り付けなどの準備が進められる。曳山*2の台数は年により異なるが...

花輪ばやし(花輪祭の屋台行事) ( 秋田県 鹿角市 )

花輪祭の屋台行事(通称:花輪ばやし)はJR花輪線鹿角花輪駅から東約3kmにあるこの地方で古くから産土神として信仰を集めていた幸稲荷神社(さきわいいなりじんじゃ)*1の例大祭の祭礼囃子として伝承されてきた。祭、囃子*2の起源については、定かではないが、明確な記録*3としては、1765(明和2)年の尾去沢銅山の「御銅山御定目帳」のなか...

写真提供:山形県花笠協議会

山形花笠まつり ( 山形県 山形市 )

毎年8月5日~7日の三日間にわたり、山形市内で繰り広げられる祭り。祭りの見どころは夕方からはじまる花笠パレードである。市の中心街である十日町角から市役所前までの約1.2kmを「花笠音頭」に合わせて、3日間延べ約1万数千人の踊り手が集団ごとに、山車に先導されて踊る。踊り手は、特産の紅花をあしらった花笠を手に、団体ごとに揃いの浴...

写真提供:新庄市

新庄まつり ( 山形県 新庄市 )

毎年8月24日~26日の3日間、新庄市内で開催される。1756(宝暦6)年、新庄藩主5代戸沢正諶(まさのぶ)が、前年の大凶作に疲弊した領民たちを鼓舞し、五穀豊穣を祈るために、氏神である城内天満宮の新祭を始めたのが起源とされる。このため、当初は藩主が在城する隔年で行われていたと伝えられている。 24日は、戸沢家*の始祖などを祀る...

黒川能 ( 山形県 鶴岡市 )

鶴岡市の中心街から南へ約10kmの黒川集落にある春日神社*の神事能で、氏子(農民)によって継承されてきた。起源は諸説あり、9世紀後半に清和天皇が黒川を訪れた際に伝えられたとするものや、15世紀初めに後小松天皇の第三王子小川の宮が黒川に入り、その従者が伝えたとするものがあるが、いずれも口伝の域をでない。史料記録などはないもの...

写真提供:酒田市教育委員会

黒森歌舞伎 ( 山形県 酒田市 )

JR羽越本線酒田駅から南に10kmほどの酒田市黒森に伝わる農村歌舞伎。起源は不詳だが、江戸時代中期の享保年間(1716~1736年)ころからはじめられ、黒森日枝神社*の祭礼(旧暦の小正月)に合わせ、境内の常設の舞台で、毎年2月15日と17日に奉納上演される。演じるのはすべて「妻堂連中」*という地元住民。伝承演目は、現在、高田馬場十八番...

写真提供:一般社団法人 天童市観光物産協会

天童桜まつり ( 山形県 天童市 )

天童桜まつりは、毎年4月上旬から5月上旬にかけて開かれる祭りで、会期中は「人間将棋」「子ども将棋大会」「天童百面指し」「しだれ桜まつり」*「天童花駒踊りフェスティバル」などが市内各所で開催される。 メインイベントは、1956(昭和31)年から催されている「人間将棋」(4月第3土、日曜日)だ。当初は「将棋野試合」と呼ばれ、天...

写真提供:酒田市

酒田まつり(酒田山王祭) ( 山形県 酒田市 )

1609(慶長14)年に創始したとされる上・下日枝神社の例大祭「山王祭」*は、1976(昭和51)年の酒田大火からの復興と防災の願いを込め、1979(昭和54)年以降は「酒田まつり」として毎年5月19日~21日に開催している。 19日の宵祭りでは、2008(平成20)年から復活した高さ22.36mの立て山鉾に日没とともに明かりを灯し、中心街を巡行する...

米沢上杉まつり ( 山形県 米沢市 )

米沢上杉家*の家祖である上杉謙信を祀る上杉神社と、上杉鷹山、上杉景勝、直江兼続などを祀る松岬神社の春の例大祭に合わせ、米沢市を挙げての春の祭り。毎年4月29日~5月3日に開催される。第2次世界大戦前は「県社のまつり」あるいは「城下のまつり」といわれ、神輿渡御や武者行列などを行っていた。戦後、復興が進むなか、両神社の例大祭...

写真提供:柳津観光協会

柳津七日堂裸詣り ( 福島県 柳津町 )

毎年正月7日午後8時30分*、一番鐘を合図に、福満虚空蔵尊(圓藏寺)の菊光堂(当日は七日堂と呼ぶ)を目指し下帯姿の男衆が石段を駆け上がり、手水鉢の水で身を浄め、先を争って堂内に下げられた金属製の音響具「鰐口(わにぐち)」の5mほどの太い打ち綱をよじ登る祭り。正式には牛王祭と呼ぶ。 宝珠を奪おうとした只見川の龍神を村人が...

二本松の提灯祭り ( 福島県 二本松市 )

JR東北本線二本松駅の北へ100mほどのところにある二本松神社*の秋の例大祭。現在は、10月第1土曜日から3日間*行われる。 初日の宵祭りは、氏子七町(若宮、松岡、本町、亀谷、竹田、根崎、郭内)から提灯を満艦飾につけた7台の太鼓台が繰り出し、二本松神社の御神火が紅提灯に移されるところからはじまる。太鼓台は、町組よって多少異な...

写真提供:南会津町

田島衹園祭 ( 福島県 南会津町 )

会津鉄道会津田島駅から北へ約500mにある田出宇賀(たでうが)*、熊野両神社の例大祭で、毎年7月22日、23日、24日の3日間開催される。 田島衹園祭の淵源については、この地方が文治年間(1185~1190年)頃から下野に本拠地を置く長沼氏の支配下に入り、その長沼氏の守護神が牛頭天王(衹園信仰)だったため居城の鴫山城の守護神として祀...

写真提供:尾瀬檜枝岐温泉観光協会

檜枝岐歌舞伎 ( 福島県 檜枝岐村 )

檜枝岐での歌舞伎興行は、1743(寛保3)年に購入された浄瑠璃本が残されており、1810(文化7)年の絵図に舞台が描き込まれ、1846(弘化3)年に歌舞伎衣装の借用の記録があるため、江戸後期から盛んになったとされる。現在も、地元民が伝統を継承するため「千葉之家花駒座」*の名で伝承、上演活動を行っている。 檜枝岐の舞台での歌舞伎...

写真提供:相馬野馬追執行委員会

相馬野馬追 ( 福島県 相馬市 / 福島県 南相馬市 )

「相馬流れ山、習いたかござれ。五月中申(なかのさる)、アノサお野馬追」と民謡「相馬流れ山」にうたわれる相馬地方最大の相馬野馬追は、現在は7月の最終土、日、月曜日に行われる。 起源は平将門*が野馬を狩って妙見宮に献じていたという故事によるといわれ、将門の末裔と伝えられる相馬氏が、1323(元亨3)年に、すでに源頼朝から所領と...

須賀川松明あかし ( 福島県 須賀川市 )

JR東北本線須賀川駅から南へ約1.2kmの中心街松明通りと隣接する翠ケ丘公園*を中心に、毎年11月第2土曜日に開催される火祭り。 由来について現在は、この地を文安年間(1444~1449年)から統治していた須賀川二階堂氏(行光の系統)の居城須賀川城が、1589(天正17)年、伊達政宗に攻め落とされた際の故事による。江戸後期の『白河風土記...

うねめまつり ( 福島県 郡山市 )

毎年8月第1木・金・土の3日間開催される。初日は、市内片平町のうねめ神社で開催される「采女供養祭」や市内西部プラザでは「ちびっこうねめまつり」が実施される。2日目・3日目は郡山駅前で「ミスうねめパレード」や学校や市民団体による「パフォーマンスステージ」、「商店街イベント」などが開催され、多くの市民が訪れる。祭のメインイ...

写真提供:古河市役所

古河堤灯竿もみまつり ( 茨城県 古河市 )

毎年12月の第一土曜日、JR宇都宮線古河駅前に高さ約10mの矢来を組んだ会場を設け、市内の自治会などのグループがそれぞれ20m近い竹竿の先に提灯をつけ集まり、激しく揉み合い相手の提灯の火を消し合う祭り。 この祭りの起源は、江戸時代は古河藩領であった野木神社(現在は栃木県野木町)*の神官が、神鉾を奉じ11月27日から神領である八...

写真提供:鹿島神宮

鹿島神宮祭頭祭 ( 茨城県 鹿嶋市 )

祭頭祭は毎年、3月9日に執り行われる*。起源は、奈良時代あるいは平安時代ともいわれているが、近世までは、その囃し言葉*から窺えるように「五穀豊穣」を主に祈る祭りであったり、神仏習合の影響を受け、釈迦入滅の「常楽会」(涅槃会)ともされ、幕末までは鹿島神宮と神宮寺*が習合して執り行っていた。昭和初期には、軍国化の時流の中...

写真提供:(C)土浦全国花火競技大会

土浦全国花火競技大会 ( 茨城県 土浦市 )

土浦全国花火競技大会は、秋に全国の花火業者が夏場に磨いたその技の粋を凝らして打ち上げるため、規模、技術においてわが国でも最高水準のものである。競技はスターマイン*の部、10号玉*の部、創造花火*の部の3部門で行われ、約100演目、約2万発の花火が打ち上げられ、花火の美しさ、打ち上げの技術、独創性を競う。 この花火大会の歴...

日立風流物 ( 茨城県 日立市 )

高さ15m、重さ5tにも及ぶ巨大な山車。正面は唐破風造、5層からなる城を模し、その背面は大きな山に見立てた裏山と呼ばれる造りである。屋形は中央から割れるように開いて舞台となり、『源平盛衰記』『忠臣蔵』といった人形芝居が催される。それが終わると山車は半回転し、裏山の舞台では『花咲爺』『自雷也』といった伝説・神話などが演じら...

写真提供:那須烏山市

山あげ祭 ( 栃木県 那須烏山市 )

1560(永禄3)年時の烏山城主那須資胤が、当地方の疫病防除、五穀豊穣、天下泰平を祈願し牛頭天王を烏山に勧請した。その祭礼の奉納余興として、当初は相撲や神楽獅子舞等が行われていた。やがて、江戸で常磐津所作が流行したのをきっかけに常磐津所作を奉納余興として行うようになり、今日のような絢爛豪華な野外歌舞伎舞踊となった。この「...

写真提供:(一社)日光市観光協会

日光和楽踊り ( 栃木県 日光市 )

1913(大正2)年、大正天皇と貞明皇后が避暑のため日光へ行幸されたときに、民間企業の古河電工日光事業所に立ち寄られた。民間企業に天皇が立ち寄るのは初めてのことで、大任を果たした会社と従業員が祝賀の席で、自然発生的に歌い踊ったのが始まりとされる。 発祥当時は従業員慰安の目的のものだったが、次第に市民等も参加できるにぎや...

写真提供:(一社)栃木市観光協会

とちぎ秋まつり ( 栃木県 栃木市 )

栃木に山車が誕生したのは、1874(明治7)年、県庁内で行われた神武祭典のとき。倭町3丁目が東京日本橋の町内から購入した静御前の山車と、泉町が宇都宮から買い求めた諫鼓鶏(かんこどり)の山車を参加させたのが始まり。1893(明治26)年に、新調した三国志の人形山車が3台、ほかに神武天皇の人形山車が加わり、6台となった。1906(明治39...

写真提供:一般社団法人 南越谷阿波踊り振興会

南越谷阿波踊り ( 埼玉県 越谷市 )

毎年8月下旬の金曜日から土曜日にかけて、南越谷駅周辺で開催される祭り。7月下旬にプレ、9月中旬にアンコールの阿波踊りが開催される。 市内在住の徳島県出身者の住宅建設会社社長が、郷里の阿波踊りを通じて、地元南越谷の人々に「ふるさと意識」を呼び起こし、地元が誇れる「文化」を醸成しようと、1983(昭和58)年に徳島から指導者を...

写真提供:久喜市

久喜提燈祭り「天王様」 ( 埼玉県 久喜市 )

久喜提燈祭り「天王様」は、旧久喜町の鎮守である八雲神社の祭礼である。1783(天明3)年の浅間山の大噴火で、桑をはじめ夏作物が全滅したことによる、生活苦、社会不安などを取り除くため、祭礼用の山車を曳き廻して豊作を祈願したのが始まりと伝えられ、230余年の歴史と伝統を誇る祭りである。 祭りは毎年7月12日と18日に行われ、町内か...

熊谷うちわ祭 ( 埼玉県 熊谷市 )

「熊谷うちわ祭」は、八坂神社の祭礼で、京都八坂神社の「祇園祭」の流れを受け、江戸中期(1750年頃)より始まったとされる。 7月20日から22日の3日間であるが、それぞれ違った催しになる。鉦と太鼓の音も勇ましい熊谷囃子を奏でながら豪華な 12 台の山車と屋台が中心市街地を巡行し、20日には神輿の渡御がある。22日の夜には、全町12台...

川越まつり ( 埼玉県 川越市 )

川越まつりは、川越の総鎮守氷川神社の祭礼行事に由来する。1648(慶安元)年当時の藩主松平信綱が神輿と獅子頭、太鼓など祭礼用具を奉納したのをきっかけに祭りが始められたという。1698(元禄11)年、現在の元町2丁目からはじめて踊屋台が出て以来、年々盛大になり、天保年間(1830~1844年)には当時の十カ町すべての山車に上に人形をのせ...

写真提供:秩父観光協会

秩父夜祭 ( 埼玉県 秩父市 )

京都祇園祭、飛騨祇園祭(岐阜県)と並ぶ日本三大曳山祭の一つで、毎年12月3日を中心に行われている。国の重要有形民俗文化財に指定される高さ平均約6.5m2、重さ15tもある重厚な6台の山車(屋台4基、笠鉾2基)が秩父神社中心に曳き廻され、とりわけ本番の3日は秩父盆地の街並みをこだまする屋台ばやしの太鼓の音が祭りを一層盛り...

写真提供:西秩父商工会

尾ノ内百景氷柱 ( 埼玉県 小鹿野町 )

水を引いてホースで散水し人工的につくられた、高さ約50m、周囲約250mの氷柱。吊り橋からは間近に氷柱を見ることができる。開催期間は1月初旬から2月下旬。期間中、日没後のライトアップを実施する日もある。

写真提供:香取市

式年神幸祭 ( 千葉県 香取市 )

毎年4月に行われる神幸祭*は、約800年の昔から伝わる祭事である。香取神宮の祭神である経津主大神(ふつぬしのおおかみ)が東国を平定したときの様子を表すものであり、200人規模の氏子が平安時代さながらの装束を身にまとい、行列を組んで神宮の周りを歩く。途中、表参道入口の駐車場で祭典を行い、社殿へと戻る。祭典の前には、香取神道流...

写真提供:香取市

佐原の大祭(八坂神社、諏訪神社) ( 千葉県 香取市 )

「お江戸見たけりゃ佐原へござれ 佐原本町 江戸優り」と唄われた佐原では、商業都市としての財力を背景に、独自の文化を築いた。毎年夏と秋に行われる「佐原の大祭」もその1つである。 佐原にある24地区は、それぞれ山車を有しており、最上部の「大天井」と呼ばれる部分には、日本神話も含む歴史上の人物の人形や鯉・鷹といった動物の藁...

写真提供:(一社)成田市観光協会

成田祇園祭 ( 千葉県 成田市 )

成田祇園祭は、成田山新勝寺のご本尊不動明王の本地仏である奥之院に奉安された「大日如来」に五穀豊穣・万民豊楽・所願成就を祈願する「成田山祇園会」と、成田山周辺の町内が一体となり行われる夏祭りで、約300年の歴史がある。毎年7月初旬に開催される。見事な彫刻や装飾で彩られた10台の山車・屋台と御輿1台が繰り出し、3日間にわたって...

鶴岡八幡宮例大祭 ( 神奈川県 鎌倉市 )

毎年9月14日~16日に開催される。14日は宵宮祭、15日は例大祭・神幸祭、16日は流鏑馬神事が行われる。 15日の例大祭は、神社本庁より幣帛(へいはく)を奉る献幣使(けんぺいし)を迎え、宮司以下神職、巫女、八乙女(やおとめ)が奉仕し、大勢の参列者を迎えて厳かに執り行われる。16日の流鏑馬神事は、境内中央を東西に走る流鏑馬馬場を...

写真提供:(一社)平塚市観光協会

湘南ひらつか七夕まつり ( 神奈川県 平塚市 )

1950(昭和25)年の戦災復興祭に端を発し、1951(昭和26)年から始められたものだが、今では日本有数の大がかりな七夕まつりに発展した。各商店会や企業、団体は、太い竹に吹き流し・クス玉・仕掛物などの飾り付けを行うが、この仕掛物の意匠にアイディアを競い合い、春ごろから準備を進めるという。中には、一竿100万円を超える豪華な飾りも...

つがわ狐の嫁入り行列 ( 新潟県 阿賀町 )

1990(平成2)年に始まった祭りである。狐火で有名な津川に伝わる、江戸時代の嫁入りを再現した結婚の儀式。その年結婚予定のカップルが、白無垢姿の花嫁で狐の真似をしながら、住吉神社から夜の街道を練り歩き、108匹(人)のお供を連れて、披露宴会場となる麒麟山公園まで行列*する。まちでは灯りを消し松明や提灯で幻想的な雰囲気を演出...

写真提供:十日町雪まつり実行委員会

十日町雪まつり ( 新潟県 十日町市 )

十日町雪まつりは、1950(昭和25)年2月4日・5日に初めて開催された。 「雪を友とし、雪を楽しむ」という住民の自発的な思いから生まれたこの雪まつりは、冬の厳しさも美しさも知り尽くし、雪に打ち克つ気概が生んだ発想。 こうした発想の背景には、終戦以降、製造が禁止されていた絹織物製品の生産が再開され、地元産地を元気にさせるよ...

写真提供:小千谷観光協会

片貝まつり(浅原神社秋季例大祭奉納大煙火) ( 新潟県 小千谷市 )

毎年9月9日と10日に開催される「浅原神社秋季例大祭」で打ち上げられる花火は神社への奉納である。日本一、世界最大級の正四尺玉があがる。正四尺玉が夜空に開く大きさは、直径800mに達する。 1802 (享和2)年、観音堂の完成にあわせて、花火が打ち上げられ、「十里の遠方から」花火見物に来たという記録が残る。三尺玉は1891(明治24)...

写真提供:新潟市役所 観光政策課

新潟まつり ( 新潟県 新潟市 )

新潟まつりは、住吉まつり、開港記念祭、川開き、商工祭の4つの行事*を総合して1955(昭和30)年から実施されている新潟の代表的な祭りである。2020(令和2)年は8月21日~23日の3日間開催。 約1万5,000人の踊り手が市街地の通りを埋め尽くす「大民謡流し」や古式ゆかしい住吉行列。港の安全と発展を願う水上おこし渡御、市民みこし、そ...

写真提供:白根大凧合戦実行委員会 事務局

白根大凧合戦 ( 新潟県 新潟市 )

越後平野を流れる大河「信濃川」の支流「中ノ口川」(川幅約80m)の両岸から、24畳分の大凧を揚げ、空中で絡ませ川に落とし、相手の凧綱が切れるまで引き合う勇壮な世界最大スケールの大凧合戦。 江戸時代の中頃、白根側の人が中ノ口川の堤防改修工事の完成を祝って藩主から送られた凧を揚げたところ、対岸の西白根側に落ち、家や農作物を...

写真提供:一般社団法人村上市観光協会

村上大祭 ( 新潟県 村上市 )

江戸時代初期、1633(寛永10)年に藩主堀直竒(なおのり)が西奈弥(せなみ)羽黒神社社殿を城から見下ろすのは畏れ多いとして、臥牛山中腹から現地に遷座した際、その祝いとして町民が大八車に太鼓を積んで乗り回したのが始まりと言われる。祭りは3基の神輿に御神霊を奉って、荒馬14騎、稚児行列を先頭に町内を巡行する「お旅神事」だが、圧...

写真提供:一般財団法人長岡花火財団

長岡まつり大花火大会 ( 新潟県 長岡市 )

長岡の花火大会の歴史は、1879(明治12)年、千手町八幡様の祭で350発の花火の打ち上げに始まると言われる。1926(大正15)年に正三尺玉が打ち上げられ、昭和初期には全国に知られるようになる。しかし、太平洋戦争を鑑みて花火大会は中止された。1945(昭和20)年8月1日、B29大型戦略爆撃機が長岡の旧市街地をほとんど焼き尽くし、1,480余名...

写真提供:長岡市

見附今町・長岡中之島大凧合戦 ( 新潟県 長岡市 / 新潟県 見附市 )

見附市と長岡市中之島(旧中之島町)との間で行われる大凧合戦。刈谷田川右岸の今町側に6つの凧組、左岸の中之島側に5つの凧組、計11組の凧組の若者らによって午後1時から5時ころまで、川をはさみ両岸で、糸が切れるまで凧を引き合う。高さ4.3m× 幅3.3m、畳8枚分もの大きさで、さまざまな絵柄や色彩を用いた六角大凧が大空を駆け巡る。毎年6...

写真提供:柏崎市教育委員会博物館

綾子舞 ( 新潟県 柏崎市 )

綾子舞は柏崎市の中心から南へ16km離れた黒姫山の麓、旧鵜川村(現柏崎市)女谷の下野と高原田(たかんだ)で伝承されている古雅な民俗芸能である。 綾子舞は女性による小歌踊(こうたおどり)と男性による囃子舞(はやしまい)・狂言の3種類から成り立っている。 綾子舞の由来にはいくつかの説があり、小歌踊は今から約500年前、越後...

写真提供:金沢市

金沢百万石まつり ( 石川県 金沢市 )

戦後復興期、⾦沢市の前途を祝し、前⽥利家の金沢城入場を記念して企画された祭礼イベントで、1952(昭和27)年に始まった*。メインイベントは、前⽥利家の⾦沢城⼊城を模して市中を練り歩く百万⽯⾏列。⾏列の⼀環として、加賀とび、獅⼦舞などが披露される。また、期間中、兼六園及びその周辺での百万石茶会、百万石薪能、百万石踊り流し...

写真提供:七尾市産業部交流推進課

青柏祭 ( 石川県 七尾市 )

5月3~5日に行う大地主(おおとこぬし)神社の例祭。祭りの起源については、981年(天元4)年、能登国国守の源順が能登国の祭と定めたのが始まりとか、室町時代後期に能登国守護の畠山義統の治世において山車が現在のようになったという説、都の祗園山鉾にならって1473(文明5)年国祭りの青柏祭に曳山(山車)を奉納したのがはじまりという...

写真提供:七尾市産業部交流推進課

石崎奉燈祭 ( 石川県 七尾市 )

能登国守護畠山氏から能登・越中一円の漁業権を免許されていたという伝承をもち、漁業の盛んな町・石崎町(いしざきまち)にある八幡神社の例祭。もともと祇園祭の流れを汲む納涼祭として行われていたが、何度も火事に見舞われて山車が焼け、明治中頃に、宇出津から奉燈と呼ばれる大きな奉燈が移入され、大漁や五穀豊穣の祈願とともに火を鎮...

伴旗まつり ( 石川県 能登町 )

5月2~3日に開催される、港町・小木の氏神御船神社の勇壮で華やかな春祭り。地元の人びとは「トンバタ祭り」と呼んでいる。神輿を載せた御座船が、高さ30m、幅2mの大きな旗と5色の吹き流しで飾られた9隻の伝馬船を率いて小木港、九十九湾を連なって巡航する。祭りの起源については、「明治中期、子供等が大漁と安全を祈願し、紙で継いだ小さ...

あばれ祭 ( 石川県 能登町 )

7月第1金曜日・土曜日に、能登各地のキリコ祭りの中で最初に開催される。宇出津八坂神社の夏祭りで「いやさか祭り」ともいう。祭りの起源は、江戸時代初期に疫病が大流行した際に、京都の祇園社(八坂神社)から牛頭天王を勧請して神事を行ったところ、神の化身とされる大きな青蜂が現れ、刺された人々が快癒したことに感謝し、お礼としてキ...

輪島大祭 ( 石川県 輪島市 )

8月22日より25日までの4日間、連続して開催される旧輪島町4つの産土神の例大祭の総称で、能登キリコ祭りでも代表的なもの。昔、舳倉島(奥津比咩神社)に鎮座した女神と、輪島市内(重蔵神社)の男神が年に一度、松明を目印に浜辺で逢うという祭典が原点で、300年以上の歴史があるといわれる。すべての祭礼が神様に涼んでいただく「お涼み祭...

名舟大祭(御陣乗太鼓) ( 石川県 輪島市 )

7月31日~8月1日に行われる。名舟の産土神は、舳倉島の奥津比咩神社だといわれており、名舟大祭は、急陵な崖に張りつくように鎮座している奥津比咩神社の遥拝所である白山神社に各地区のキリコが参集し、舳倉島に向いて海中に立っている鳥居まで白山神社から下った神輿を乗せた舟を漕ぎ出し、奥津比咩の神を迎える神事から始まる。護岸堤に仮...

写真提供:三国祭保存振興会

三国祭 ( 福井県 坂井市 )

山車に5~6mの人形をのせ、そのできばえを競い合うというもので、各町内からの6台の山車が町中を練り歩く。湊町三国の栄華と町民の気概が受け継がれている祭りである。三國神社で5月15日の宮開式から21日の後日祭まで執り行われる神事で、祭りは、5月19日から21日まで開催され、中日の20日が山車巡行日となる。 三国祭りを特徴づける山車...

写真提供:勝山市

勝山左義長まつり ( 福井県 勝山市 )

地元では「さぎっちょ」と呼ぶ。左義長*は古く平安朝の頃から正月に行われた行事のひとつで、全国で行われる小正月(1月15日)火祭りである。 勝山左義長は、1691(元禄4)年、小笠原公入封以来300年余の歴史を誇り、2月の最終土日、各町内に数基の櫓を立て、赤い長襦袢を着用し太鼓をたたきながら、三味線、笛、鉦の囃子に乗って「蝶よ...

写真提供:敦賀市

敦賀まつり ( 福井県 敦賀市 )

毎年、9月初めに行われる敦賀まつりは、氣比神宮例祭に合わせて開催される。氣比神社例祭は氣比の長祭といわれ、9月2日に始まり4日までが祭りの山であるが、5日から10日に後日祭があり、15日の月次祭で終了する。祭りのハイライトは山車(やま)6基が勢ぞろいする4日目の山車巡行である。 山車の起源は定かではないが、室町末期には成立し...

藤切り祭 ( 山梨県 甲州市 )

甲州市勝沼町柏尾にある大善寺で毎年5月2日から5月5日に行われる祭りである。修験道の開祖といわれる役小角(役行者)が大蛇を退治しこの地を災厄から救ったといわれる故事に習い、そのご利益をさずかろうと始まったという。総代を務める地元の人々と、大善寺と近隣の真言宗寺院の僧侶たちが参加して執り行われる。 5月2日の「藤取り」か...

信玄公祭り ( 山梨県 甲府市 )

川中島合戦への出陣の様子を再現した勇壮な祭り。例年、武田信玄命日(4月12日)の前の金~日曜に開催される。多くの行事、イベントが市の中心街で行われるが、メインイベントは土曜日の夕方から行われる「甲州軍団出陣」である。県内各地から千数百名を超える軍勢が甲府駅近くの舞鶴城公園に集結し、武田二十四将*とともに出陣式を行ったあ...

吉田の火祭り ( 山梨県 富士吉田市 )

富士山の鎮火祭として例年8月26日、27日に行われる。 26日の午後、北口本宮冨士浅間神社境内で本殿祭、諏訪神社*祭が催行されたのち、御影といわれる赤漆塗の富士山型神輿(御山神輿)と明神神輿の二基が市中にくり出し、御旅所に奉安される。やがて、市内各所に設けられた直径約1m、高さ3mの大きな松明に火がともされる。同時に山小屋で...

写真提供:阿南町役場

新野の盆踊り ( 長野県 阿南町 )

長野県飯田市の南に位置する阿南町の新野地区で、8月14日から16日の3晩と8月第4土曜日に行われる盆踊り。三味線や太鼓などは一切使わず、進行役の歌に、輪になった踊り手が唱和して一晩中踊り明かされるもの。 その歴史は定かではないが、室町時代末期瑞光院建立の際に三州(今の愛知県三河)の人たちが来て踊った姿を見て、これを習った...

御柱祭 ( 長野県 諏訪市 / 長野県 茅野市 / 長野県 下諏訪町 / 長野県 富士見町 / 長野県 原村 )

6年に1度(数え年で7年に1度)、寅と申の年に諏訪大社4社の社殿の四隅に立つ御柱の建て替えを行う祭事で、規模の大きさ、勇壮さで日本の大祭の一つに数えられている。祭りのいわれは清浄な神地の境界を示すものとも、式年造営の省略した形とも様々な説がある。 御柱祭の幕明けは4月初旬上社の山出しに始まる。山から伐採された長さ五丈五...

写真提供:大鹿村教育委員会

大鹿歌舞伎 ( 長野県 大鹿村 )

赤石山脈と伊那山地にはさまれた中央構造線谷沿い、山深い所に位置する大鹿村。ここで行われる大鹿歌舞伎は重要無形民俗文化財に指定されている。大鹿村の大鹿歌舞伎は江戸歌舞伎に影響されて始まった村芝居で、300年以上の歴史を持ち、1767(明和4)年以来演じられている。 歌舞伎は江戸初期に発生し、日本全国に広がった。大鹿村でも、...

写真提供:(C)善光寺

善光寺前立本尊御開帳 ( 長野県 長野市 )

善光寺に関して最も広く知られているのは、「牛にひかれて善光寺参り」の逸話と数え年で七年に一度の前立本尊御開帳であろう。 善光寺の本尊は一光三尊阿弥陀如来像であり、ひとつの光背の中央に阿弥陀如来像、向かって右に観音菩薩像、左に勢至菩薩像が並ぶ、善光寺独特の姿をしている。654(白雉5)年以来非公開の絶対の秘仏である。鎌...

写真提供:南木曽町役場

田立の花馬祭り ( 長野県 南木曽町 )

10月第1日曜日の五宮(いつみや)神社*の例祭。神馬3頭が田立駅前広場から五宮神社まで約800mを練り歩く。先頭馬には神が宿るヒモロギ(神を迎えるための依り代)を、中馬には豊作を表す菊を、後馬には南宮社社紋の日月の幟を立て、その周囲に五色の色紙によって稲穂をかたどった竹ひごを365本ほど差し回して、厄除けと豊作を祈願する。

野沢温泉の道祖神祭り ( 長野県 野沢温泉村 )

野沢温泉村で古来行われてきた行事の道祖神*祭り。全国的には「どんど焼き」などの呼称で正月飾りや締め飾りなどを焼く行事として広く行われているが、ここ野沢温泉村の道祖神祭りは壮大な規模で行われる火祭り。 1月15日の夜に行われる祭りであるが、その準備は前年の9月から始まる。9月中旬には燃え草を集める作業、10月にはブナの木5...

写真提供:揖斐川町

谷汲踊 ( 岐阜県 揖斐川町 )

長さ4mの竹製で鳳凰の羽根を形取った「シナイ」を背負い、胸先に直径70cmの大太鼓を抱えた12人が1組となって踊る。揖斐川上流の各地に伝わる「太鼓踊り」の一つである。 シナイは4m程の竹を細く割り裂いて広げ、扇状に束ねて作り、竹の1本1本に金銀五色の紙を飾り、華やかな模様になっている。鉦鼓(しょうこ)、ホラ貝、横笛、拍子木、唄・...

写真提供:(一社)飛騨市観光協会

古川祭 ( 岐阜県 飛騨市 )

毎年4月19・20日に催される気多若宮(けたわかみや)神社の例祭で江戸時代から続く。 祭の由来は、年に一度、この地の氏神(うじがみ)様が高い所にある山の神社から古川町内へ降臨され、氏子(うじこ)である町人がそれを迎える行祭事である。最初は神事のみだったが、「神輿(氏神様)行列」が加わり、更に、まつりの始まりを知らせる目...

写真提供:八百津町

久田見まつり ( 岐阜県 八百津町 )

岐阜県の中南部に位置する八百津町久田見地区の神明(しんめい)神社と白髭(しらひげ)神社の祭礼として、4月第3日曜日に行われる。1590(天正18)年、稲葉右近方通がこの地を領地とするようになって、振獅子・神馬廻とともに、山車を曳く祭礼が始められたと伝わる。 彫刻を漆や金箔で飾った高さ4~5mの6両の山車が行列を組んで進む。両...

どぶろく祭 ( 岐阜県 白川村 )

稲刈りを終えて紅葉に彩られた頃、10月14日から19日にかけて、五穀豊穰・家内安全を願い、山の神様にどぶろくが奉納される祭礼。和銅(わどう)年間(708~715年)に始まったと伝わり、長い年月の間に変遷しながら受け継がれてきた。 神社では、もろみを漉さない濁り酒である「どぶろく」の製造免許を取得している。どぶろくは、真冬の1月...

写真提供:大垣市

大垣祭の軕行事 ( 岐阜県 大垣市 )

JR東海道本線、樽見鉄道樽見線、養老鉄道養老線の大垣駅から徒歩10分にある大垣八幡神社の例祭で、5月15日直前の土曜日と日曜日に行われる山車(だし)行事である。 江戸時代1648(慶安元)年、八幡神社が大垣藩主戸田氏鉄(とだうじかね)により再建整備された折、大垣10か町が10両の軕(出しもの)を造り、曳き出したのが始まりとされる...

写真提供:垂井町

表佐の太鼓踊り ( 岐阜県 垂井町 )

江戸時代初期に、南宮大社(なんぐうたいしゃ)の水神様に雨乞いをして太鼓を打ち、願いが叶ったお礼に「礼踊り」として太鼓踊りを奉納したのが始まりと伝わる。 現在は、10月第1日曜日に表佐こども園(JR東海道本線垂井駅の南東約2km)の園庭で行われている。浴衣姿に、直径1m~1.3m、重さ50kg~60kgある大太鼓を腹につけ、上下左右に...

高山祭 ( 岐阜県 高山市 )

春の「山王祭(さんのうまつり)」と秋の「八幡祭(はちまんまつり)」、二つの祭りをさす総称。 高山祭が始まったのは、金森長近が飛騨を平定し統治していた1586(天正14)年から1692(元禄5)年の間といわれる。以後、江戸幕府直轄地(天領)になり、1718(享保3)年頃に祭用の山車(だし)である「屋台(やたい)」が登場。更に、形や...

写真提供:(一社)岐阜県観光連盟

郡上おどり ( 岐阜県 郡上市 )

「郡上の八幡出てゆくときは、雨も降らぬに袖しぼる」(踊り曲「かわさき」の一節)哀調を帯びた盆踊り歌が街を流れる。郡上八幡の夏は踊りで始まり、踊りで終わるといえる。7月中旬の発祥祭(はっしょうさい)から9月上旬の踊り納めまで、日替わりで広場や神社境内、町内の道路を会場にして約30夜にわたって踊り続けられる。なかでも盂蘭盆会...

写真提供:公益財団法人 浜松・浜名湖ツーリズムビューロー

浜松凧あげ ( 静岡県 浜松市 )

例年5月3~5日の3日間、浜松まつりの中心行事として中田島凧揚げ会場で行われる。大凧揚げの起源*1は定かではないが、遠州地方は季節風の「遠州の空っ風」や遠州灘からの風もあり古くから凧あげが盛んで、各家の長男が誕生すると、最初の端午の節句に縁戚者から祝い凧が贈られ、村の若衆によって揚げられる風習があったという。明治中期に至...

写真提供:焼津市

藤守の田遊び ( 静岡県 焼津市 )

JR東海道本線藤枝駅から南東に約7kmのところにある、大井八幡宮で例年3月17日に行われる民俗芸能。大井八幡宮*1は、延暦年間(782~806年)の創祀当初は川除と平安豊饒の祈願所だったといわれ、985(寛和元)年には山王権現の大井川宮として社殿も建立された。その後、大井川の川筋の変化もあり、1205(元久2)年に社殿が再建され、同時に大...

写真提供:掛川市

掛川大祭 ( 静岡県 掛川市 )

3年に1度*1、干支の丑、辰、未、戌にあたる年の10月上旬に4日間にわたり行われる。掛川市内にある7神社(龍尾神社、神明宮、利神社、池辺神社、白山神社、津島神社、貴船神社)の氏子41町が参加する合同祭礼大祭で、約40の山車と龍尾神社の神輿渡御の露払いを務める瓦町の獅子舞「かんからまち」*2、仁藤町の「大獅子」*3、掛川宿当時を偲ぶ...

写真提供:掛川市

三熊野神社大祭 ( 静岡県 掛川市 )

JR東海道本線・東海道新幹線掛川駅から南へ約10km、江戸時代は横須賀藩の城下町だった横須賀に三熊野神社*1がある。三熊野神社の創建は701(大宝元)年といわれ、神事祭礼は熊野信仰にしたがって行われてきた。 江戸時代に入り、踊りを中心とした祭礼も始まったといわれるが、現在の形式の原型が生まれたのは享保年間(1716~1735年)頃だ...

島田大祭(帯まつり) ( 静岡県 島田市 )

JR東海道本線島田駅から北へ500mほどのところにある大井神社の例祭。3年に1度(干支で寅・巳・申・亥の年)、10月中旬に3日間にわたり開催される。大井神社は大井川鎮護や安産の神として、島田宿で古くから崇敬されている。 1695(元禄8)年から下島にあった元の社地(現在の御仮屋町)*1へ神輿渡御が行われることになり、現在の形式の神...

国府宮はだか祭(尾張大國霊神社) ( 愛知県 稲沢市 )

旧暦の正月13日(新暦では2月頃)に、奈良朝時代勅命により始めたという悪疫退散の祈祷が儺追(なおい)神事となって伝わる。奈良時代に尾張国司が尾張大國霊神社で厄払いをした儺追神事と裸での寒参り風習が一緒になり、江戸末期に現在の形になった。 旧正月2日に籤で、人々の厄を一身に引き受ける神男*(しんおとこ)といわれる儺追人...

写真提供:須成文化財保護委員会

須成祭 ( 愛知県 蟹江町 )

JR関西本線蟹江駅から徒歩15分にある冨吉建速(とみよしたけはや)神社・八劔(はっけん)社の祭りで、8月の第1土曜日に宵祭、翌日の日曜日に朝祭が行われる。牛頭天王をまつれば疫病から逃れられるという天王信仰のひとつである。祭りの起源は不明だが、織田信長や豊臣秀吉も訪れ、秀吉は祭りを後世に残すよう命じたと古文書に記されている...

三谷祭 ( 愛知県 蒲郡市 )

1954(昭和29)年の蒲郡市になる合併前の三谷町の六つの地区が結束して、それぞれが特色を出す三谷の町あげての祭礼である。10月第3または第4の土・日曜日に開催される。 祭りは1696(元禄9)年、三谷村の庄屋左衛門の夢枕に八劔神社の八劔(やつるぎ)大明神が立ち、東1.3kmにある若宮神社に渡りたいと告げたのを契機に始まり、庄屋の尽...

写真提供:一般社団法人犬山祭保存会

犬山祭 ( 愛知県 犬山市 )

名鉄犬山遊園駅または犬山駅(西口)から徒歩15分、犬山城の麓にある針綱神社の祭礼である。 1635(寛永12)年から始まった祭礼で、4月第1土・日曜日に行われる。城下に大火があり、その翌年に復興祈願のために始められたとされる。 最初は、茶摘みの練り物と馬の塔を出していたが、名古屋東照宮祭の影響も受けながら形を変え、1641(寛永...

写真提供:田縣神社

田縣神社 ( 愛知県 小牧市 )

名鉄小牧線田県神社前駅から徒歩5分にある、延喜式内社にみえる古社で、五穀豊穣、子孫繁栄、開拓の祖神として崇められている。 特に807(大同2)年に編纂された古典『古語拾遺ー御歳神の条』の故事*に基づいて男茎形を奉納し祈願する俗習があり、「産むは生む」に通じて、恋愛、子宝、安産、縁結び、夫婦円満、商売繁盛、厄除開運、諸病...

写真提供:新城市教育委員会

大海の放下 ( 愛知県 新城市 )

三河の南設楽に伝わる盆供養の念仏踊りの一つ。8月14日、夕刻から初盆の家々や墓を訪ね、新仏の供養をする。 大海の泉昌寺境内では14、15の両日、精霊の依代となる提灯を先頭に鉦(かね)、笛、そして升・鷹ノ羽・カタバミの紋所を描いた高さ2.1mの大うちわを背負い、胸に抱いた直径約50cmの大太鼓を打ちながら歌い踊る三人の踊り手を中心...

大提灯まつり(諏訪神社) ( 愛知県 西尾市 )

名鉄西尾線西尾駅からバスで「大宝橋」下車。三河一色の諏訪神社の祭礼として、日本一大きな提灯を用いる祭りとして有名な一色の大提灯まつりは、毎年8月第4土曜日・翌日曜日に行われる。 祭りは、1564(永禄7)年頃、毎年稲が実をつける初秋に一色の村に現れては、人や農産物に危害を与えていた海魔を退散させるために、信濃国諏訪大社よ...

尾張津島天王祭(津島祭) ( 愛知県 津島市 / 愛知県 愛西市 )

天王まつりが行われる津島神社は、名鉄尾西線と津島線の起終点の津島駅からまっすぐ西、約1.2km、徒歩17分のところにある。かつては津島祇園会とされていた津島神社の7月第4土・日曜日に繰り広げられる夏季大祭である。明治以前は牛頭天王を、現在は、須佐之男命をまつる祭礼として600年近くも津島の人たちに親しまれてきた。 宵祭と朝祭...

写真提供:南知多町

(豊浜)鯛まつり ( 愛知県 南知多町 )

鯛まつりは、知多半島の南端に近い南知多町豊浜で、毎年*、7月中・下旬の土・日曜日に行われる。木と竹で長さ12~15m、高さ約5mの鯛の骨格をつくり、それに白木綿を巻いてつくった大小の鯛5匹が若者たちにかつがれ、まち中や海を練りまわる祭りである。 祭りの由来は、中須村(現南知多町大字豊浜中洲)の森佐兵衛が、舟形の山車を作った...

写真提供:半田市

亀崎潮干祭の山車行事 ( 愛知県 半田市 )

3月下旬から5月初めにかけて、知多半島は祭り一色*になる。半田市においても、乙川(おっかわ)祭を皮切りに、4月中旬に、8地区で山車祭りが挙行され、最後が亀崎である。半田では1979年に、この10地区*の山車31輌が勢ぞろいする「はんだ山車まつり*」を開催した。そののち、いまでも5年に1度開催している。 10地区の中でも、ユネスコ...

写真提供:吉田神社

豊橋祇園祭 ( 愛知県 豊橋市 )

豊橋祇園祭は、手筒花火発祥の地として知られる吉田神社の例祭であり、毎年7月第3金曜より三日間にわたり開催される。初日の大筒練り込みと神社境内での神前手筒花火奉納を皮切りに、二日目は神社北側を流れる豊川の河川敷で、スターマインや仕掛け花火など12,000発の花火が打ち上げられ、豊橋の夜空を彩る。最終日は本祭である神輿渡御、通...

写真提供:名古屋まつり協進会

名古屋まつり ( 愛知県 名古屋市 )

1955(昭和30)年に始まった秋を彩る名古屋市最大の祭りである。祭りのメインは、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の三英傑に三姫が付き添い、鎧武者や足軽隊などを従えて行進する郷土英傑行列である。その他、からくりの演技や華やかな水引幕、夜空に点灯された数多くの提灯など見どころが多い山車揃*の他、神楽揃、華やかなフラワーカーなど...

写真提供:鳥取県

しゃんしゃん祭 ( 鳥取県 鳥取市 )

鳥取しゃんしゃん祭は、踊り手が傘を持って舞い歩く「しゃんしゃん傘踊り」を中心とするもので、8月のお盆に鳥取市の中心街で開催される。全国でお祭り時に住民が踊るのは盆踊りに代表される「手踊り」が基本で、「笠踊り」は山形の花笠、佐渡のおけさ笠など少数派である。まして柄の付いた傘を操る「傘踊り」はこのしゃんしゃん祭以外*には...

写真提供:津和野町観光協会

津和野弥栄神社の鷺舞 ( 島根県 津和野町 )

大橋のすぐ西にある弥栄(やさか)神社の例祭の祇園祭に奉納される古典芸能神事。京都八坂神社の祇園祭の鷺舞が1542(天文11)年に吉見正頼によって、山口を経てこの地に移されたものである。一時、坂崎出羽守の時代に中断したが、1644(正保元)年に復活し、それ以来、古式そのままを今日に伝えている。一方、京都では途絶してしまい、近年...

写真提供:松江市

ホーランエンヤ ( 島根県 松江市 )

松江市内を流れる大橋川などを舞台にして10年ごとに行われる、松江城山公園内にある「城山稲荷神社」の式年神幸祭。 ホーランエンヤは「松江城山稲荷神社式年神幸祭」の通称で、神事で使われる櫂伝馬船(かいでんません)が櫂を漕ぐ時の掛け声から名づけられたとも、また「豊来栄弥」から生じたことばとも言われている。 1648(慶安元...

写真提供:しまね観光ナビ

出雲大社大祭礼 ( 島根県 出雲市 )

「山陰無双之節会、國中第一之神事ナリ」と称えられるほど盛大な祭事であった「三月会(旧暦3月1日~3日間)」を引き継ぎ、出雲大社が官幣大社に定められたのを記念して、1886(明治19)年から開催されるようになったもので、5月13日を前夜祭とし、14日から16日の3日間に渡る儀式は大祭礼と呼ばれている。 14日は「勅祭日」と呼ばれ、天皇...

阿波おどり ( 徳島県 徳島市 )

「踊る阿呆に見る阿呆・・・」で、全国的に知られる阿波おどり。県内では、8月9日に開催される鳴門市阿波おどりを皮切りに、各地で阿波おどりが開催されるが、最もにぎわいを見せるのが、徳島市の阿波おどりである。踊り手約10万人・人出約130万人にも達するという、四国最大の夏祭りである。 阿波おどりの起源は、1586(天正14)年、蜂須賀...

徳島県立阿波十郎兵衛屋敷 ( 徳島県 徳島市 )

阿波十郎兵衛屋敷は、JR高徳線徳島駅の北東7kmの吉野川の河口付近にあり、徳島駅からのバスの本数は少ないが、屋敷前がバス停となっているため移動がしやすい。 近松半二ら5人の合作「傾城阿波の鳴門」*のモデルとなった庄屋板東十郎兵衛の屋敷跡である。現在はもとの屋敷の5分の1に縮小している。屋敷内の展示室には、阿波木偶(あわで...

さぬき豊浜ちょうさ祭 ( 香川県 観音寺市 )

観音寺市豊浜町*で10月の第2日曜日を含む金・土・日の3日間に行われる祭礼。五穀豊穣と海上安全、豊漁を祈り、平穏を神に感謝する神事で、地元住民が中心となって伝統をよく受け継いでいる。各地区が誇る23台の「ちょうさ」が御輿のお供として太鼓を鳴らしながら町内を練り歩く。ちょうさとは内部に太鼓が積み込まれた山車(太鼓台)の一種...

写真提供:金刀比羅宮

金刀比羅宮大祭 ( 香川県 琴平町 )

例大祭は毎年秋に行われる、金刀比羅宮でもっとも重要な祭である。その期間は8月31日の口明神事から、10月15日の焼払神事まで46日間にわたるが、主要な祭典は10月9日〜11日の3日間に行われる。なかでも10月10日の21時から行われる御神幸(おみゆき)の神事は、山上の神様が神輿で麓の門前町に降臨するもので、琴平では古くから「おさがり」、...

うわじま牛鬼まつり ( 愛媛県 宇和島市 )

うわじま牛鬼まつりは、毎年7月下旬に行われる四国有数の夏まつりの一つで、祭りは3日間におよび、何体もの牛鬼*が市内を練り歩く迫力のパレードや、伝統の宇和島おどり、夜空と宇和海をも彩る花火大会など、熱気あふれるイベントで盛り上がる。 牛鬼パレードでは、数十人の若者に担ぎあげられた牛鬼が、子どもたちが吹き鳴らす「ブーヤ...

宇和津彦神社秋祭 ( 愛媛県 宇和島市 )

宇和津彦神社は景行天皇の一子、宇和津彦命を祭る古社で、792(延暦11)年、土佐国高賀茂社から味鉏高彦根命を移し、1648(正保5・慶安元)年には社殿を修営、大己貴命(おおなむちのみこと)を併祀(はいし)した。藩政時代には伊達氏の崇敬が厚かった。毎年10月29日に行われる秋祭では、裏町一丁目の八ツ鹿(やつしか)保存会、大工町の猿...

新居浜太鼓祭り ( 愛媛県 新居浜市 )

一宮(いつく)神社をはじめ新居浜市内各神社の総合例祭ともいうべき祭り。太鼓台は1台重さ約3t、高さ5.5m、長さ12mという巨大な山車であり、金糸銀糸で飾られた50台以上の太鼓台が市内を練り歩くさまは豪華かつ勇壮で、男まつりの異名もあるほど。地域の伝承によれば、神輿に供奉する山車の一種で信仰を対象とした神輿渡御の際、その列に参...

西条まつり ( 愛媛県 西条市 )

西条まつりは江戸時代から続く伝統的な秋祭りで「豪華絢爛」と形容され、遠方に暮らす西条出身者も仕事を休んで帰省したり、市外からの観光客も数多く訪れる。 五穀豊穣を神に感謝する神事で、市町村合併前の旧西条市にある伊曽乃(いその)神社、嘉母(かも)神社、石岡(いわおか)神社、飯積(いいづみ)神社の4つの神社の例祭の総称で...

よさこい祭り ( 高知県 高知市 )

「ヨッチョレ・ヨッチョレ」という軽快なリズムで始まる楽曲「よさこい鳴子踊り」*を、チームの地方車(じかたしゃ=音響設備を積んだトラック)がそれぞれのアレンジで自由に編曲したものを大音響で響かせるなか、鳴子*を手に踊り子が鳴らしながら群舞を披露、その見応えを競い合う。 お城前の追手筋と中央公園のほか市内の主だった商店...

戸畑祇園大山笠 ( 福岡県 北九州市 )

毎年7月の第4土曜日を挟む3日間に行われる。博多祇園山笠、小倉祇園太鼓とともに福岡県夏の三大祭りの一つとされる。起源は1803(享和3)年。疫病が戸畑地区で広まった折、疫病退散を須賀大神に祈願すると御神徳により平癒したため、山笠をつくり祝ったことが始まりといわれる。 山笠は戸畑区内にある4地区により展開され、それぞれ東大山...

写真提供:小倉祇園太鼓保存振興会

小倉祇園太鼓 ( 福岡県 北九州市 )

八坂神社の夏季大祭で、博多や戸畑の祇園と並び福岡県三大夏祭りの一つである。「太鼓祇園」とも呼ばれるように太鼓が中心の祭りで、映画や歌でよく知られる「無法松の一生」で有名になった。山車の前後に乗せた太鼓をヂャンガラという鉦に合わせて、4人の打ち手が両面から力いっぱい打ちならし、町を練り歩く。 起こりはおよそ400年前。...

黒崎祇園山笠 ( 福岡県 北九州市 )

400年以上の歴史を持つ祇園祭で、北九州市八幡西区にある岡田神社(岡田宮)、春日神社、一宮神社に奉納される。毎年7月の3・4週目のなかで4日間にわたって開催され、前夜祭の山笠競演会に始まり、街中巡行、解散式と続く。黒崎祇園山笠は、お清めの儀式である「お潮井とり」を終えたのちに、山笠の装飾が、笹を2本立て注縄で繋いだ笹山笠か...

博多祇園山笠 ( 福岡県 福岡市 )

博多最大級の祭礼。博多祇園山笠の起源は諸説あるが、鎌倉時代、承天寺の聖一国師が博多に流行った病魔退散を祈願し、施餓鬼棚を町人にかつがせて町々を回り、疫病を封じたことが始まりとするのが通説である。むかしは約五十尺の山笠をそのままかついだが、電線などの障害物のため、明治の末ごろから飾り山笠とかき山笠に分かれた。飾り山笠...

福岡市民の祭り 博多どんたく港まつり ( 福岡県 福岡市 )

毎年5月3・4日に開催される日本有数の祭り。多くの見物客であふれ、福岡市内は祭り一色に染まる。正式名は「博多どんたく港まつり」だが、「博多どんたく」の名で全国に知られている。「どんたく」の名称はオランダ語で休日を表す「Zontag」が由来。市内30数箇所に設けられたステージでは次々とどんたく隊の演技が披露され、お年寄りも子ども...

写真提供:筥崎宮

玉せせり ( 福岡県 福岡市 )

筥崎宮の全国的に知られた祭りで、玉取祭、別名「玉せせり」という。起源は定かではないが、室町時代に始まったとされる。 1月3日の午後1時、陰陽2つの木玉は玉洗い式で清められ、その後末社玉取恵比須神社へ移動、祭典の後、いよいよ玉せせりがスタートとなる。直径28cmの陽玉は、ふれると悪事災難を逃れ幸運を授かるといわれ、裸に締込...

写真提供:田川市役所

風治八幡宮 川渡り神幸祭 ( 福岡県 田川市 )

風治八幡宮の例大祭で、福岡県指定無形民俗文化財第1号に登録された祭り。福岡県五大祭りの一つにも数えられている。 永禄年間(1558~1570年)、伊田村に疫病が流行した折、氏神である風治八幡宮に終息を祈願、成就のお礼に幟山笠を奉納したことが起源とされる。 神輿2基と、各町内から出る幟山笠が彦山川を渡るさまが人気で、毎年多...

みあれ祭 ( 福岡県 宗像市 )

毎年10月1日から3日にかけて執り行われる、宗像大社の秋季大祭。その初日に行われるのが海上神幸である、みあれ祭である。玄界灘の孤島である沖ノ島の沖津宮に祭られる田心姫神、大島の中津宮に祭られる湍津姫神、そして宗像市田島の辺津宮に祭られる市杵島姫神の三女神が、年に一度、このみあれ祭によって一堂に会する。 沖津宮と中津宮...

写真提供:有田商工会議所

有田陶器市 ( 佐賀県 有田町 )

1896(明治29)年に、深川栄左衛門と田代呈一の主催で陶磁器品評会が開かれたのがきっかけ。のちに、品評会と同時に開催されるようになった大売出しが陶器市のはじまりだ。現在は有田商工会議所が主催する。延々4kmに窯元、商社の店舗が並ぶ。陶磁器を山と積んで年に一度の蔵ざらえで人気を呼んでいる。4月29日~5月5日の会期中は、全国から...

写真提供:唐津市役所

唐津くんち ( 佐賀県 唐津市 )

唐津神社の秋季例祭で11月2日の宵曳山に始まり、3日の御旅所神幸、4日の翌日祭に終わる。唐津の地主神、唐津大明神の市中巡行に供奉して曳山が従うもので、むかしは傘鉾であったという。 現在の曳山が巡行するようになったのは1819(文政2)年からである。くんち当日は法被姿の若者達が笛・鐘・太鼓にのって、鯛・鳳凰丸・飛龍などの勇壮...

写真提供:姫島村役場

姫島盆踊り ( 大分県 姫島村 )

国東半島の北、沖合6kmに浮かぶ姫島。国東半島の伊美港とフェリーで約20分で結ばれている。 姫島盆踊りは鎌倉時代の念仏踊りから派生したものとされる。毎年8月14、15日に、キツネ踊りやアヤ踊り等の伝統踊りと創作踊りが披露される。開催期間中は、フェリーの夜間臨時便も運航される。

写真提供:日田市役所

日田祇園祭 ( 大分県 日田市 )

約300年の伝統を誇る日田の夏の伝統行事。毎年7月、疫病や風水害を払うとともに安泰を祈念し、絢爛豪華な山鉾が祇園囃子の音色とともに隈・竹田地区、豆田地区の町並みを巡行する。毎年作り替えられる山鉾は「ヤマ」と呼ばれ、現在、祭りで曳き出されるヤマは、隈地区の三隈町、大和町、竹田地区の川原町、若宮町、豆田地区の下町、上町、港...

鶴崎踊 ( 大分県 大分市 )

大友宗麟*の時代から踊り継がれ、450年以上の歴史と伝統を誇る「鶴崎踊」。国の無形民俗文化財に選択されている。鶴崎踊には、しっとりと優雅な「猿丸太夫」と軽快なテンポの「左衛門」の2つがある。 起源は、「大友記」「西国盛衰記」から推察されるが、1560(永禄3)年ころ、時の豊後の国主・大友義鎮(後の宗麟)は、一時遊興にふけっ...

高千穂の夜神楽 ( 宮崎県 高千穂町 )

神代のむかし、天照皇大神は弟、須佐之男命の荒ぶる行いに怒り、天岩戸に隠れ世は闇に閉ざされた。困った八百万神は集って相談し、岩戸の前で天鈿女命(あめのうずめのみこと)に声おもしろく歌い踊らせ、一座は笑い興じた。不思議に思った天照皇大神が岩戸を細目に開けたところを、手力男命(たぢからおのみこと)が岩戸を取り払い、天照皇...

写真提供:美郷町

師走祭り ( 宮崎県 美郷町 )

およそ1300年前、朝鮮半島・百済の王族が亡命したとされる伝説の地・美郷町南郷(みさとちょうなんごう)。流れ着いた父・禎嘉王と、王子である福智王が亡くなったのち、それぞれが神として祀られるように。異国の地で亡くなった王族の御霊を慰めるため、いつしか始まったのが師走祭り。木城町(きじょうちょう)の比木神社(ひきじんじゃ)...

写真提供:公益社団法人 鹿児島県観光連盟

おはら祭 ( 鹿児島県 鹿児島市 )

南九州随一の繁華街、鹿児島市の天文館一帯で例年11月2日、3日に開催される、鹿児島の秋の風物詩。南九州最大のお祭り。1949(昭和24)年に鹿児島市制60周年を記念して始まった。「おはら節」「鹿児島ハンヤ節」などのおなじみの民謡に合わせて市民が踊る。

写真提供:曽於市観光協会

弥五郎どん祭り ( 鹿児島県 曽於市 )

身の丈4.85mの弥五郎どんが、岩川八幡神社の境内で目を覚まし、その後、市街地を練り歩く。鹿児島県三大祭の一つとされ、900年の伝統がある。弥五郎どんは、隼人の首領、あるいは六代の天皇に仕えたという武内宿禰(たけのうちのすくね)がモデルと言われるがはっきりしていない。例年11月3日に開催される。

写真提供:与那原町

与那原大綱曳 ( 沖縄県 与那原町 )

1500年代の尚永王の時代に豊作祈願の神事として始まったとされる与那原大綱曳は、旧暦6月26日(現在は旧暦6月26日以降の日曜日)に行われる。東西の綱の結合によって稲の実りを予祝し、勝敗によって豊作、凶作を占う。那覇大綱挽、糸満大綱引と並ぶ沖縄の三大綱引きの一つだが、綱の上に歴史上の人物(支度という)を乗せるところから、綱が...

写真提供:那覇市

那覇ハーリー ( 沖縄県 那覇市 )

ハーリーは豊漁と海の安全を祈願して、沖縄の多くの漁村で旧暦5月4日(ユッカヌヒー)に行われる競漕行事で、中国から伝来し、琉球に伝えられていたようだが、その由来は諸説ありはっきりしない。 ハーリーとは「爬竜」の中国音で竜をさし、ハーリーに用いる船は舳に竜頭、艫に竜尾を飾っている。琉球王国時代には国王の観覧もあり、冊封...

写真提供:一般社団法人 那覇大綱挽保存会

那覇大綱挽 ( 沖縄県 那覇市 )

琉球王国時代の1450年(宝徳2)頃から続く伝統行事で、沖縄の三大綱引きのひとつ。市民安寧、子孫繁栄を祈り、女綱(みーんな)と男綱(をぅーんな)をかぬち棒で結合させ、東西に分かれて綱を挽きあう。1935(昭和10)年を最後に途絶えていたが、本土復帰の前年である1971(昭和46)年、市制50周年記念事業として「10・10那覇空襲」の日に復...

写真提供:糸満市役所

糸満ハーレー ( 沖縄県 糸満市 )

豊漁と海の安全を祈願して、沖縄の多くの漁村で旧暦5月4日に行われる競漕行事。ハーリーとは「爬竜」の中国音で竜をさす。中国から伝来した行事だが、糸満は那覇より伝来が古いとの説もある。糸満ではハーレーと呼び、漁業のまち・糸満を代表する年中行事のひとつとして、今も盛大に行われている。 糸満ハーレーは旧暦5月4日の早朝、山巓...

写真提供:糸満市役所

糸満大綱引 ( 沖縄県 糸満市 )

雌雄2本の綱を結合させて実りを予祝し、南組北組に分かれて綱を引いて、勝負の結果で吉凶を占う伝統行事。豊年と大漁を祈願し、害虫駆除の願いも込めて長く伝承されてきた。古くから旧暦8月15日の晩に沖縄各地で行われていたが、現在は那覇、糸満、与那原が沖縄の三大綱引と呼ばれ、盛大である。 糸満では現在も旧暦8月15日に行われる。当...

宮古島のパーントゥ(宮古島) ( 沖縄県 宮古島市 )

宮古島の平良地区島尻と、上野地区野原に伝わる来訪神祭祀。パーントゥとは、異様な形相をしたもの、鬼神を意味する。その昔、島尻の海岸にクバの葉で包まれた面が流れ着いたことが、この行事の起源とされている。 島尻のパーントゥは体につる草をまとい、全身に「ンマリガー」と呼ばれる井戸の底にたまった異臭を放つ泥を塗りたくる。顔...

写真提供:©OCVB

エイサー ( 沖縄県 沖縄市 / 沖縄県 豊見城市 / 沖縄県 読谷村 / 沖縄県 うるま市 / 沖縄県 他 )

エイサーとは、旧盆の夜に行われる沖縄の伝統行事のひとつである。 年中行事を旧暦で行うことの多い沖縄では、お盆も旧暦の7月13~15日に行うため、毎年時期が異なる。 初日はウンケー、中日はナカヌヒー、三日目をウークイといい、先祖の霊をあの世に送り出すために青年たちが隊列を組み、勇壮に大太鼓や締太鼓を打ち鳴らしながら道路...

写真提供:多良間村

多良間島の八月踊り(多良間島) ( 沖縄県 多良間村 )

旧暦8月8日から3日間、今年の豊作に感謝し、来年の豊作を祈って行われる島最大の行事で、八月御願(うがん)、豊年祭とも呼ばれる。初日は仲筋集落のンタバルウガン(御嶽)を舞台に塩川集落の長老を招いて芸能を披露し、2日目は塩川集落のピトゥマタウガンの舞台に仲筋の長老を招いて芸能を披露。3日目は「別れ」といって、両字でそれぞれ芸...

竹富島の種子取祭(竹富島) ( 沖縄県 竹富町 )

種子取祭は作物の種子をまく播種儀礼のことで、今も多くの行事が続く竹富島にあって、最大かつ最も重要な祭祀行事。旧暦9月か10月のツチノエの日を中心にした10日間がその期間だが、見物することができる奉納芸能は7日目と8日目に行われる。 芸能の初日は「バルビル(発芽願い)」で、世持御嶽(よもちうたき)への祈願のあと、奉納芸能が...

西表島の節祭(西表島) ( 沖縄県 竹富町 )

節とは年の節目のことで、年の終わりと始まりを祝い、健康や繁栄を祈る儀式である。西表島の祖納集落で行われる節祭は、旧暦10月前後の己亥(つちのとい)から3日間行われる。初日はトゥシヌユー(年の夜=大晦日)、2日目はユークイ(世乞い)、3日目はウイヌカー(水恩儀式)という。 前泊の浜で芸能が奉納されるのは2日目。旗頭を先頭に...

石垣島 四カ字の豊年祭(石垣島) ( 沖縄県 石垣市 )

沖縄では旧暦6月(新暦の7月)頃に稲の収穫を終える。この時期に、石垣島をはじめ八重山各地の集落で御嶽を中心に行われるのが、収穫儀礼である「豊年祭」。今年の実りへの感謝と、来年の豊作を祈る大切な行事だ。沖縄本島やその周辺の島では「ウマチー」と呼ばれる行事がこれにあたる。 最も規模が大きく見学者も多いのが、石垣島の中心...