検索結果

印刷する検索キーワード

タイプ「城跡・城郭・宮殿」

写真提供:函館市教育委員会

五稜郭 ( 北海道 函館市 )

五稜郭は、函館山から約6km離れた函館市のほぼ中央にある。1857(安政4)年、蘭学者武田斐三郎*の設計により蝦夷地防備と近代兵器の発達に対処するため、8年の歳月をかけて竣工したわが国最初の洋式城郭で、塁形が五つ星の形をしているところから五稜郭と呼ばれているが、建設当時には亀田役所土塁とも言われていたという。 外堀の幅30m...

松前城(福山城) ( 北海道 松前町 )

松前城は函館市の南西約70km、渡島半島の南西端松前町の松前湾に面する台地上に築かれ、海防を重視した縄張り*の城。隣接する寺町などを含む国指定史跡としての面積は約14万8千m2である。 慶長年間(1596~1614年)、松前氏が福山館を築いたのにはじまり、その後1854(嘉永7・安政元)年に外国船打ち払いのための本格的な城郭...

写真提供:弘前市

弘前城 ( 青森県 弘前市 )

弘前城は弘前市の中心部にあり、本丸・北の郭・二の丸・三の丸・四の丸・西の郭の6つの郭*で構成された平山城である。規模は東西約500m、南北約1,000m、総面積約50万㎡に及ぶ。濠は三方・三重に巡らされ、西側は蓮池と、元は岩木川の流路であった西濠に守られている。 弘前藩代々の居城で、1611(慶長16)年に2代藩主津軽信枚(のぶひら...

根城 ( 青森県 八戸市 )

根城は、南部師行(なんぶもろゆき)*が1334(建武元)年に築いた平城。南部氏が遠野へ国替えになる1627(寛永4)年までの約300年間、南部氏の居城として北東北地方の中心であった。八戸市中心部の西、国道104号線沿いに塀や土塁などが残り、1941(昭和16)年に城跡が国史跡に指定された。その後、1978(昭和53)年から発掘調査及び整備事業...

仙台城跡 ( 宮城県 仙台市 )

仙台城は、仙台藩初代藩主、伊達政宗によって造営された。仙台駅から青葉通りを西へ進み、広瀬川に架かる大橋を渡ったところに大規模なその城跡が残っている。本丸跡の標高は115m、本丸跡の最高所(天守台)は標高143mである。仙台市街を一望に見下ろし、遠く太平洋も望める景勝地の青葉山丘陵に城跡を残す。本丸の南は深さ80mを超える竜の口...

写真提供:白河市役所

小峰城 ( 福島県 白河市 )

JR東北本線白河駅の北側約500mに位置する。小峰ヶ岡と呼ばれる標高約370m、東西約450m、南北約80mの丘陵を利用した悌郭式平山城(ていかくしきひらやまじろ)である。丘陵の西端に本丸を設け、本丸の東側と南側に二之丸や三之丸などの曲輪を階段状に配置する。曲輪の周囲には石垣や堀が設けられ、全体としては五角形のような形状をした城郭...

二本松城跡(福島県立霞ヶ城公園) ( 福島県 二本松市 )

JR東北本線二本松駅の北約2km、安達太良山系の裾野に位置する白旗ケ峰(標高345m)の頂上から麓にかけて城跡が残っている。霞ヶ城とも呼ばれる。南・西・北は丘陵に囲まれ、東に向け少し開けた地形となっている。 1414(応永21)年に奥州管領畠山国氏の孫満泰が、この地を本拠地としたのが始まりとされ、1586(天正14)年まで畠山氏の居城...

写真提供:一般財団法人会津若松観光ビューロー

若松城(鶴ヶ城) ( 福島県 会津若松市 )

会津若松駅の南2km、市街地の南にある。芦名直盛*が1384(至徳元)年に築城し、1593(文禄2)年蒲生氏郷*が東日本で初めて水堀や天守閣を備えた本格的な近代城郭を築き「鶴ヶ城」と命名した。東西約2km、南北約1.5kmの外郭と7層の天守閣*をもち、鶴ケ城の名にふさわしい広壮かつ優美な城郭であったという。 藩政時代は会津松平氏*二十...

金山城跡 ( 群馬県 太田市 )

太田駅の北2.5kmにあり、1469(文明元)年に新田一族の岩松家純(いわまついえずみ)*が築城した山城である。国指定史跡。石垣を多用し、山上に軍用貯水池の日ノ池・月ノ池をもつなど難攻不落といわれ、上杉謙信、武田勝頼などの10数回に及ぶ攻撃にも落城しなかった。関東では代表的な山城の一つとされる。岩松氏を下剋上で退けた、横瀬氏改...

鉢形城跡 ( 埼玉県 寄居町 )

鉢形城は、荒川の断崖と深沢川の渓谷に囲まれた自然の要害の地に建てられた。戦国時代を代表する平山城であり、関東屈指の名城であった。築城には諸説あるが、1476(文明8)年に長尾景春が築いたとする説が有力。北条氏邦のときに現在の規模まで拡大された。しかし豊臣秀吉の天下統一が進み、1590(天正18)年、前田利家、上杉景勝らの大軍の...

写真提供:宮内庁

江戸城跡 ( 東京都 千代田区 )

室町時代に太田道潅が秩父平氏の流れを汲む江戸氏の館跡に城を築いたのが、江戸城のはじめと伝えられている。当時は海辺に近い、けわしい崖の上に立ち、周囲に堀をめぐらせた堅固な城郭であったとされている。道潅の死後、上杉氏、北条氏を経て、1590(天正18)年に徳川家康が入城し、1606(慶長11)年から30年間、徳川家康・秀忠・家光の三...

写真提供:小田原城総合管理事務所

小田原城 ( 神奈川県 小田原市 )

小田原城は、小田原駅の西南、相模湾に向かって延びた箱根外輪山麓の台地上にある。 1416(応永23)年、土肥氏に代わった大森氏の治世を経て、1500年頃に小田原北条氏の初代 早雲が小田原城へと進出した後、五代約100年に渡り関東一円を支配した。1590(天正18)年の豊臣秀吉の小田原攻めにより北条氏が五代で滅んだ後は、家康の家臣の大...

写真提供:小田原城総合管理事務所

石垣山城 ( 神奈川県 小田原市 )

一夜城は伝説の話。実際は1590(天正18)年、豊臣秀吉が水陸15~16万の大軍を率いて小田原北条氏を包囲し、その本営としてこの地に、関東初の総石垣の城を築いた。建設には約4万人が動員され、82日間を費やした。石積みは近江の穴太衆(あのうしゅう)による野面積(のづらつみ)で、長期戦に備えた本格的な城構えであった。公園面積は約5.8h...

新発田城跡 ( 新潟県 新発田市 )

鎌倉時代初期、新発田氏*による築城といわれ、代々、新発田氏居城となっていたが、上杉景勝に反乱を起こし敗れ、落城。新発田氏は滅亡した。そのあと、1598 (慶長3)年、6万石の所領を得て入封した溝口秀勝*が、新発田氏の居城を一部取り入れて造られた平城で、新発田川の形成した広い自然堤防上に位置した。舟形城・菖蒲城・狐尾曳ノ城*...

富山城 ( 富山県 富山市 )

富山駅の南約1km、市街地のほぼ中央に富山城址公園がある。富山城は1543(天文12)年に畠山氏の守護代・神保長職が築城したことに始まり、江戸時代には前田氏の居城として整備され、富山藩政の中心であった。現在の城址公園は、主に本丸と西之丸の部分であり、当時はこの約6倍の広さがあった。公園として残された部分以外は、市街地となって...

金沢城 ( 石川県 金沢市 )

浅野川と犀川にはさまれた小立野台地の北西端に位置する。面積は堀を含めて約30万㎡、最高所は本丸跡の海抜約60mで、南東へ延びる小立野台地とは百間堀によって分かれている。城内の建物は1881(明治14)年の大火で大部分を焼失し、今ではわずかに石川門などが往時の威容をとどめている。 〔歴史〕佐久間盛政が4年間居城とした尾山城に158...

七尾城跡 ( 石川県 七尾市 )

七尾市街地の南東約4kmにある、戦国時代に能登国の守護・畠山氏が築いた山城である。標高約300mの本丸を中心に、石動山系の尾根上に築かれた城域は南北約2.5km、東西約0.8km、面積は約200haにおよび、一帯は「城山」と呼ばれている。山が急で谷が深いという自然の地形を巧みにいかし、七尾の地名の由来となった7つの尾根筋を中心に屋敷地であ...

写真提供:大野市

越前大野城 ( 福井県 大野市 )

市街の西部、標高249mの亀山山頂に建つ2層3階の天守は、大野のシンボルとなっている。 1575(天正3)年、織田信長より大野郡の3分の2を与えられた金森長近*によって、1576(天正4)年から約4年の歳月をかけて築城された平山城で、以後明治まで19代の領主の居城となった。本丸には2層3階の大天守、2層2階の小天守、山の麓には二の丸、三の...

高遠城 ( 長野県 伊那市 )

長野県伊那市の内東部、中央・南アルプスを遠望する高台の上にある。1547(天文16)年、武田信玄*の命によって家臣の秋山信友・山本勘助*らが築城したという。1582(天正10)年に高遠城主であった仁科盛信(武田信玄の五男)は、敵方の総大将であった信長の嫡男、信忠からの降参の要請に応じず城に籠り、数千の兵で数万の軍勢を相手に一戦...

写真提供:一般社団法人こもろ観光局

小諸城址(懐古園) ( 長野県 小諸市 )

小諸駅の西方にあり城は千曲川の地形を利用して築城されている。1487(長享元)年大井光忠が現在の城跡の北方に鍋蓋城(なべぶたじょう)を築いたのがはじめである。のち信濃攻略の基地として、1532~1555年武田信玄*が山本勘助*に命じて城を築き、酔月城と称した。完成のとき、勘助は「遠近の深山隠れの秘事の縄幾千代を経む城の松風」と詠...

松本城 ( 長野県 松本市 )

別の名を深志城と呼ばれる名城で、松本市街地の中心部にある。本丸・二の丸・三の丸からなり、堀は、内堀の大部分のほか外堀と総堀の一部が残る。本丸・二の丸の大部分は史跡公園になっているが、三の丸北東部は官庁街となっている。 松本城は、戦国時代の深志の城がはじまりである。当時この地方を制していた小笠原氏*の一族の武将島立...

写真提供:真田宝物館 画像提供

松代城跡 ( 長野県 長野市 )

旧松代駅の西方にある。松代城は元々海津城と呼ばれていた城で、武田信玄*が山本勘助*に命じて築城したと伝えられている。甲州流築城術の特徴を強く持ち、武田氏築城の代表的な城のひとつとされている。1561(永禄8)年川中島合戦*では武田軍の本陣とされた。 松代城と改名されたのは、江戸時代になってからのこと。その後明治維新まで...

写真提供:(一社)岐阜県観光連盟

苗木城跡 ( 岐阜県 中津川市 )

中津川市のほぼ中央、中津川ICから約10分に位置し、恵那峡の東端で木曽川の北岸、通称城山と呼ばれる標高432mの高森山に築かれた山城。 戦国時代大永年間(1521~1528年)に苗木の領主遠山氏によって築城された。その後、戦国の動乱の中で遠山氏は苗木城を追われたが、1600(慶長5)年の関ヶ原の戦いに先立ち遠山友政が城を取り戻した。...

写真提供:岩村町観光協会

岩村城 ( 岐阜県 恵那市 )

恵那市の南、標高717mの城山頂上に築かれた山城で、麓の岩村藩藩主邸跡からの高低差が180mもある。 1185(文治元)年に源頼朝の家臣、加藤景廉(かとうかげかど)により建てられたと伝わる。以後、景廉を祖とする美濃の遠山氏が代々居城とした。美濃・信濃・三河国境に位置していたので、戦国時代は武田信玄・勝頼と織田信長との攻防によ...

写真提供:(一社)岐阜県観光連盟

郡上八幡城 ( 岐阜県 郡上市 )

郡上市八幡町の市街の北、標高354mの八幡山上にある。南に吉田川、西に小駄良(こだら)川を擁した要害の地。城は1559(永禄2)年遠藤盛数(えんどうもりかず)*によって砦として築かれ、1588(天正16)年に二ノ丸・三ノ丸などを備えた平山城に改修された。城主はその後、稲葉・井上・金森・青山の各氏と代わり、明治維新に至った。 古色...

写真提供:岐阜市

岐阜城 ( 岐阜県 岐阜市 )

清流長良川をのぞむ金華山頂(標高329m)にあり、急峻な崖にまもられた山城。鎌倉時代に二階堂行政(にかいどうゆきまさ)*が砦を築いたのが始まりとされる。 古くは稲葉山城とよばれ、1539(天文8)年頃斎藤道三*によって近世的城郭に改修された。1567(永禄10)年*織田信長が攻略して岐阜城と改め完成させ、天下布武の足掛りとした...

駿府城跡(駿府城公園) ( 静岡県 静岡市 )

JR東海道本線・東海道新幹線静岡駅の北700mにある平城の城跡で、明治以降は石垣と堀を残すのみだったが、1989(平成元)年に静岡市市制100周年を記念して巽櫓*1が復元され、現在は駿府城公園として市民に親しまれている。 駿府城は今川氏*2・武田氏のあと駿府を治めた徳川家康*3が1585~1590(天正13~18)年に築いた城で、三河・駿河・遠...

掛川城 ( 静岡県 掛川市 )

JR東海道本線・東海道新幹線掛川駅の北700mにある。もともとの城は、15世紀の終わりごろに今川家の重臣朝比奈泰熈によって、現在の掛川*1城跡から北東500mほどにある掛川古城に築かれたが、16世紀の初め頃*2、現在地に移り、築城した。 1569(永禄12)年に武田信玄に追われた今川氏真が朝比奈氏を頼り掛川城に立てこもったものの、包囲...

写真提供:一般社団法人 犬山市観光協会

犬山城 ( 愛知県 犬山市 )

木曽川の南岸に天守が立つ。小高い山を利用した山城と平城の中間型の平山城である。1537(天文6)年に織田信康により築城された。現存する日本最古の天守は初期望楼型で、国宝五城の一つに指定されている。3重4階、地下2階、本瓦葺の屋根に唐破風と入母屋破風を備え、標準的な規模だが軽快で洒脱な趣がある。最上階には廻り縁(展望台)があ...

写真提供:名古屋城総合事務所

名古屋城 ( 愛知県 名古屋市 )

地下鉄名城線名古屋城駅下車徒歩5分。「尾張名古屋は城でもつ」といわれたように、金鯱*で有名な名古屋城はむかしも今も名古屋の象徴である。 1521(大永元)年今川氏豊が、現在の二之丸の地に那古野城を築いたのが最初で、1538(天文7)年頃、織田信秀が氏豊を追ってこの城に入り、その子織田信長もここで生まれたという。その後信秀は古...

写真提供:小牧市教育委員会

小牧山城跡 ( 愛知県 小牧市 )

小牧駅の西1.7kmにある小高い山の全体が史跡に指定されてい る。織田信長が斎藤道三なきあと、美濃攻略の拠点として、1563(永禄6)年に本格的な石垣と先進的な城下町をともなう城を築き、約4年間居を構えた。1584(天正12)年の小牧・長久手の戦い*では織田信雄・徳川家康連合軍の本陣が置かれた。 山中には空堀や土塁・大手道が残り、...

写真提供:松阪市

松坂城跡 ( 三重県 松阪市 )

JR・近鉄松阪駅から徒歩で約15分。松坂城を作ったのは、蒲生氏郷(がもううじさと)*である。織田信長、豊臣秀吉に仕え、文武に秀でた才能豊かな武将であった。1584(天正12)年に松ヶ島城主となった氏郷は、城の南約4kmにある小高い丘、四五百森(よいほのもり)に新たな城を築くことになる。1588(天正16)年に入城した氏郷は、秀吉の作っ...

写真提供:伊賀上野城

伊賀上野城 ( 三重県 伊賀市 )

JR伊賀上野駅または近鉄伊賀上野駅から伊賀鉄道上野市駅下車、徒歩8分。上野市駅の北側、市街を見下ろす高台にある。日本100名城の一つに選ばれている。1585(天正13)年、筒井(つつい)氏が、天正伊賀の乱で焼かれた平楽寺跡(へいらくじあと)に築城した。1608(慶長13)年、藤堂高虎(とうどうたかとら)*が大改修したが、1612(慶長17...

彦根城 ( 滋賀県 彦根市 )

JR彦根駅西方の金亀山(こんきざん)の丘上に、琵琶湖畔を望み、白壁の三重三階の天守をのぞかせ聳え立つ。 井伊直政の遣志を継いで、子直継(のちに直勝と改名)が約20年をかけて築城、1622(元和8)年頃に完成した。近江に残る豊臣色一掃の目的を兼ねて、資材は大津・小谷(おだに)・長浜・安土・佐和山などの城の石垣や用材を使用し造...

安土城 ( 滋賀県 近江八幡市 )

JR東海道線安土駅の北東約1.5kmの安土山(標高199m)に織田信長が築いた平山城。 1575(天正3)年に、「長篠・設楽原の戦い」で信長・徳川家康連合軍の鉄砲隊が武田勝頼軍を潰滅した後、信長が天下統一に向けて、翌1576年に築城を命じ、1579(天正7)年に完成した。現在は、その後の干拓により四方とも陸地だが、当時は琵琶湖の内湖(伊庭...

写真提供:宮内庁京都事務所

桂離宮 ( 京都府 京都市西京区 )

桂川西岸にあり、阪急京都線桂駅の北東徒歩20分。八条宮智仁(としひと)親王*によって始められた八条宮家の別荘で、1615(元和元)年ごろ工事に着手し、約35年の歳月を費やし、その子智忠(としただ)親王の代にさらに増築、整備された。のちに後水尾上皇の御幸に際して改装を加えたのが現在の姿である。かつては桂山荘、桂別業などと呼ば...

写真提供:宮内庁京都事務所

京都御所 ( 京都府 京都市上京区 )

京都御苑*の西北部にあり、地下鉄烏丸線今出川駅から徒歩5分。東西約250m、南北約445m、面積約11万m2。周囲に5筋の白線をつけた築地塀と清流の溝を巡らし、南に建礼(けんれい)門、北に朔平(さくへい)門、東に建春門、西に宜秋(ぎしゅう)門、清所門、皇后門を置く。御所の正殿である紫宸(ししん)殿は建礼門の正面に南面す...

写真提供:元離宮二条城事務所

元離宮二条城(二条城) ( 京都府 京都市中京区 )

地下鉄東西線二条城前駅から徒歩すぐ。堀川通を正面にして東西約600m、南北約400mの周囲に堀を巡らし、総面積は27万5,000m2。世界文化遺産。 1603(慶長8)年、徳川家康が御所の守護と将軍上洛の際の宿所として築城した。当初の規模は現在の二の丸エリアに相当する小さなもので、城郭というより居所であった。徳川家康と豊臣秀...

大阪城 ( 大阪府 大阪市中央区 )

大阪城は大阪のランドマークとして位置づけられ、中核施設である大阪城天守閣の周囲に大阪城公園*が広がる。東西南北を鉄道路線に囲まれ利便性は高く、JR大阪環状線大阪城公園駅・森ノ宮駅、JR東西線大阪城北詰駅、大阪メトロ中央線森ノ宮駅・谷町4丁目駅、大阪メトロ長堀鶴見緑地線森ノ宮駅・大阪ビジネスパーク駅、大阪メトロ谷町線谷町4...

岸和田城 ( 大阪府 岸和田市 )

南海電車岸和田駅から南西に900mほど。岸和田城は別名千亀利(ちきり)城とも呼ばれる。堀、石垣などの一部を除き昭和期に再建されたものが多いものの、城門右手に隅櫓(すみやぐら)、八陣の庭*1をはさんで鉄筋コンクリート造りの3層の天守閣*2が建ち、堀の水面に壮麗な姿を映している。 岸和田城が和泉国統治の拠点として城郭の形に整...

竹田城跡 ( 兵庫県 朝来市 )

JR播但線竹田駅の西、円山川左岸、標高約354mの古城山頂にある。この地は兵庫県のほぼ中央、但馬地方の南端にあり、但馬・丹波・播磨の三国の境に近く、播但道・山陰道が交差しており、交通の要衝となっている。竹田城の築城については、確かな記録は遺されていないが、但馬などの守護職にあった山名持豊*1(後に宗全と号す)が嘉吉の乱*2...

姫路城 ( 兵庫県 姫路市 )

JR山陽新幹線・山陽本線・山陽電鉄姫路駅から姫路城大手門前まで北へ約1km。姫路市街北西寄りの姫山(標高45.6m)の山上にある。明治以後、多くの城が失われたなかで、姫路城だけは、大天守・小天守をはじめ、渡櫓・塀・城門などが完備した形で残され、江戸初期の築城技術を知る上に重要な資料となっている。主要部を白漆喰総塗籠造*1でちょ...

明石城 ( 兵庫県 明石市 )

JR西・山陽電鉄の明石駅北口から徒歩5分に位置し、明石城の内堀から北側の54万8,000m2が明石公園となっている。明石城址はその中の本丸にある2つの櫓(やぐら)と、二の丸・東の丸・稲荷曲輪を囲む石垣、及び正門が保存されている。 この城は1619年(元和5)年に初代明石藩主小笠原忠政(後の忠真)によって築かれた。小笠原...

郡山城 ( 奈良県 大和郡山市 )

近鉄郡山駅の北にあり、犬伏(いぬぶせ)城とも呼ばれる。1580(天正8)年には筒井順慶*1が織田信長からこの地一円を安堵されたが、郡山城以外の城の破却を命じ「大和一国破城令」により筒井城から居城を郡山城に移し、城下を含め整備を図ることとなった。1585(天正13)年豊臣秀長*2が100万石をもって入封、社寺の礎石や石仏をも使い、大規...

和歌山城 ( 和歌山県 和歌山市 )

和歌山城は関西国際空港から南方に約24km、和歌山駅から西方に約2km、和歌山市中央部の丘に位置する。海上から見ると丘の稜線が、虎が伏せたように見えることから、虎伏山竹垣城の別名をもつ。 1585(天正13)年、紀州を平定した豊臣秀吉が弟の秀長に命じ、藤堂高虎や羽田正親一庵法印が普請奉行となり築城した。その後、秀長は郡山城(奈...

写真提供:鳥取市教育委員会

鳥取城 ( 鳥取県 鳥取市 )

鳥取城跡は鳥取市内、標高 263m の久松山(きゅうしょうざん)にあり、鳥取市のランドマークとしてその山容と石垣を市内各所から仰ぎ見ることができる。鳥取駅から 2.1km、久松公園としても親しまれている。 鳥取城は16世紀中頃、守護大名山名氏の同族争いの過程で、築城されたと言われている。その防御性の高さから「日本(ひのもと)に...

写真提供:岡 雄一

米子城 ( 鳥取県 米子市 )

米子城は、米子市の中心部、山陰本線米子駅から西1㎞に位置し、中海に張り出した標高約90mの湊山を中心に築かれた城である。その起源は15世紀後半に山名宗之が湊山に隣接する飯山に築いた砦とされる。近世城郭としての築城は戦国末期に吉川広家により開始され、関ケ原の合戦後に伯耆一国領主となった中村一忠が1602(慶長7)年に完成させた。...

写真提供:津和野町観光協会

津和野城跡 ( 島根県 津和野町 )

蕗城(ろじょう)、橐吾城(たくごじょう)、三本松城(さんぼんまつじょう)ともいい、町の西に迫る標高367mの城山の山頂一帯に築かれた典型的な山城である。1295(永仁3)年、初代領主吉見頼行が築城にかかり、約30年を費やして息子・頼直の代に完成した。その後、坂崎出羽守が近世城郭の大改修を行い、本丸北方に出丸(織部丸(おりべまる...

写真提供:西村愛

松江城 ( 島根県 松江市 )

宍道湖の北、標高28mの亀田山にあり、別名千鳥城の名をもつ。関ヶ原の戦いののち、出雲・隠岐に封ぜられて富田城(とだじょう)に入った堀尾吉晴(ほりおよしはる)が、1611(慶長16)年に築城*したものである。現在も天守閣*と石垣を残している。 城跡は城山(じようざん)公園と呼ばれ、桜の名所となっており、二の丸跡には松江神社、...

津山城 ( 岡山県 津山市 )

JR津山駅の北約1km、市の中央部にあり、別名を鶴山城ともいう。織田信長の小姓で本能寺の変で最期を遂げた森 蘭丸の末弟、森 忠政が1604(慶長9)年に築城にかかり、約13年かけて1616(元和2)年に完成させた。森家4代約19万石、越前松平家9代約10万石の居城として、明治の廃藩置県まで続いた。城の南部を吉井川が東流し、その支流である宮川...

鬼ノ城 ( 岡山県 総社市 )

JR吉備線(桃太郎線)服部駅からタクシーで15~20分、吉備高原南縁の鬼城山(標高約400m)に築かれた古代山城。『日本書紀』などの歴史書にその名がみられず、築造の目的・時期については諸説あるが、天智天皇2(663)年の白村江の戦いにおける敗北を受けて、国土防衛のために西日本各地に作られた山城の一つとみる説が有力である。鬼ノ城の...

備中松山城 ( 岡山県 高梁市 )

高梁市街の北側、大松山・天神の丸・小松山・前山の4つの峰から成る臥牛山(480m)に築かれた山城。承久の乱(1221年)後に有漢郷(現・高梁市有漢町)の地頭となった秋葉重信が、1240(延応2・仁治元)年、最北峰の大松山(470m)に砦を築いたことに始まると伝わる。戦国時代には、山陰と山陽を結ぶ要地として激しい争奪戦が繰り返されるな...

岡山城 ( 岡山県 岡山市 )

岡山駅から路面電車の通る「桃太郎大通り」を東へ1.7km、岡山市内を流れる旭川西岸にあり、対岸には金沢の兼六園や水戸の偕楽園とならぶ名園とされる岡山後楽園がある。天守の黒く塗られた下見板張りの外観から、「烏城」(うじよう)、「金烏城」とも呼ばれる。かつて本丸には30の櫓と6の城門を誇っていたが、明治期の国有化と太平洋戦争下...

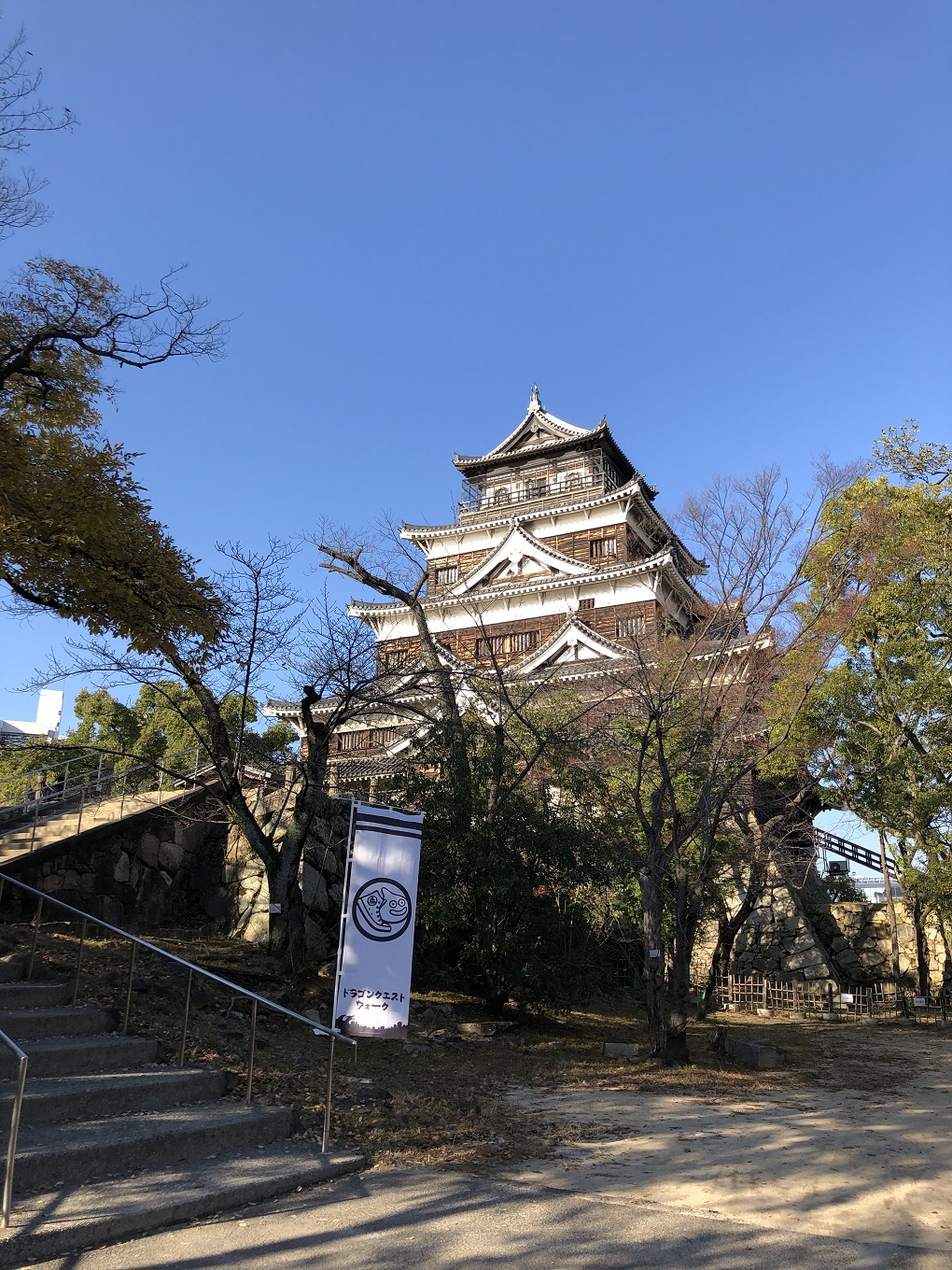

広島城 ( 広島県 広島市 )

広島駅から西に約1.5km、広島市街中央北部にある。1589(天正17)年、毛利輝元が太田川河口の三角州に築いた典型的な平城。江戸時代の広島城は、五層五階の大天守と2基の小天守が南と東に連なった壮大なものだった。明治維新後も大天守は残されたが、1945(昭和20)年の原爆により壊滅。1958(昭和33)年に大天守が鉄筋コンクリート造で再建...

福山城 ( 広島県 福山市 )

JR福山駅のすぐ北側にある。福山藩初代藩主の水野勝成*が、入封してからわずか3年で築城、1622(元和8)年に完成した平山城。西国鎮衛の拠点であり、五重天守をはじめ、本丸・二之丸には数多くの櫓や城門を配する。福山城天守北側は鉄板張りであり、鉄壁の防御の構えであった。これは全国の天守の中でも極めて特殊なもので、他に類例がない...

萩城跡 ( 山口県 萩市 )

萩市街の北西端に位置する指月山(しづきやま)*1の麓にある。萩藩祖である毛利輝元*2は、豊臣政権下では中国地方で約112万石を領していたが、関ヶ原の戦で西軍に加わり周防・長門2カ国約36万石に減封となり、本拠地も広島から萩に移されたため、輝元は萩城を1604(慶長9)年に着工し、4年をかけて築城した。以後13代*3を重ね、1863(文久...

徳島城跡 ( 徳島県 徳島市 )

JR徳島駅から徒歩10分足らずの場所にある徳島藩主蜂須賀氏の居城があったところで、徳島中央公園として市民に親しまれている。戦国時代、豊臣秀吉の四国攻めで戦功を上げた蜂須賀正勝の子、家政が入封。1585年(天正13)に築城を開始し、1586(天正14)年、長宗我部元親(ちょうそかべもとちか)や小早川隆景(こばやかわたかかげ)などの助...

丸亀城 ( 香川県 丸亀市 )

丸亀市のシンボルともいえる丸亀城は、標高66mの亀山に築かれた平山城で、「石垣の名城」として有名である。山麓の内堀から山頂の本丸まで、渦を巻くように4層に重ねられた石垣の高さの合計は60mにもなり、総高としては日本一高い*。緩やかであるが荒々しい野面積みと端整な算木積みの土台から、頂にいくにつれ垂直になるよう独特の反りを持...

高松城 ( 香川県 高松市 )

JR高松駅前にある高松城は、別名を玉藻城*といい、讃岐国領主・生駒家、高松藩主・松平家の居城であった。 1587(天正15)年、豊臣秀吉に讃岐一国を与えられ引田城(現、東かがわ市)に入った生駒親正が、1588(天正16)年瀬戸内海に面した港町に建設を開始した城で、3年後の1590(天正18)年に完成した。北を瀬戸内海に面し、内堀・中堀...

屋嶋城 ( 香川県 高松市 )

663(天智天皇2)年の白村江の戦い*を契機として、中大兄皇子が唐と新羅の侵攻に備え、対馬、九州から瀬戸内海沿岸にかけて築かせた山城の一つ。667(天智天皇6)年に築かれたことが「日本書紀」に記されている*。屋島はもともと陸地から切り離された島で、海上交通における要所にあり、メサ地形特有の断崖絶壁が発達し、眺望が利く場所も...

宇和島城 ( 愛媛県 宇和島市 )

宇和島城は、市の中心、標高73mの丘の上に築かれた平山城で、戦国時代には板島丸串城と呼ばれて西園寺氏の居城であったが、1595(文禄4)年藤堂高虎が入部、翌年から6年の歳月をかけて本格的な築城を行った。築城の名手と言われた高虎が大名として初めて自分の居城につくった城である。その後1615(慶長20・元和元)年に伊達政宗の長子秀宗が...

今治城 ( 愛媛県 今治市 )

関ヶ原の戦いでの戦功により伊予半国20万石を領した藤堂高虎が、瀬戸内海に面した海岸に築いた大規模な平城。香川高松城、大分中津城と並んで「日本三大水城」の1つに数えられる海の城。海砂が吹き揚げる海辺につくられたため、別名として吹揚城(ふきあげじょう)とも呼ばれる。 1602(慶長7)年に築城を始め、建造物も含めて完成したの...

松山城 ( 愛媛県 松山市 )

松山城は松山市の中心地、城山(勝山)山頂に本丸があり、裾野に二之丸(二之丸史跡庭園*)、三之丸(堀之内)がある、広大な平山城である。加藤嘉明(かとうよしあき)が1602(慶長7)年に築城開始。1635(寛永12)年、松平定行が入封し、3年をかけて本壇を改築し三重の連立式天守を築造した。その後、1784(天明4)年、天守が落雷で焼失し...

大洲城 ( 愛媛県 大洲市 )

大洲市内を流れる肱川の河畔に望む大洲城は、鎌倉時代末期、伊予国守護 宇都宮豊房が地蔵ヶ岳に築城されたことが始まりと伝えられている。その後、小早川隆景をはじめ、戸田勝隆、藤堂高虎、脇坂安治、加藤貞泰ら各大名たちの造営を経て近世城郭が整備され、伊予大洲藩の政治と経済の中心地として城下町は繁栄していった。 1888(明治21...

高知城 ( 高知県 高知市 )

高知市中心部にあり、現在は高知公園として整備されている。バスまたは路面電車「高知城前」下車。日曜なら「蓮池通(はすいけどおり)」下車で追手筋の「日曜市」を抜けて城へ向かうのも良い。 17世紀初頭・慶長年間築城の平山城。城の立つ大高坂山(おおたかさかやま)は南北朝時代から軍事拠点として利用されてきた。二本の川に挟まれ...

小倉城 ( 福岡県 北九州市 )

JR小倉駅の南西約1,000mにある。関ヶ原の戦いののちに入国した細川忠興が1602(慶長7)年に以前の城の大改築を始めたもので、最盛時は148基もの櫓が立ち並んだ大城郭であったという。細川氏が肥後へ転封後は1632(寛永9)年に播磨明石より小笠原忠真が入り、以後、小笠原氏が10代235年間にわたって九州の要としての重責を果した。 当初の...

写真提供:福岡市

福岡城 ( 福岡県 福岡市 )

関ケ原の戦の功により、筑前52万3,000石を拝領した黒田長政が1601(慶長6)年から7年間かけて建立した城。壮大な平山城で、堀を含めた総面積110万m2、東西1km、南北700mの全国でも有数の規模である。現在残っているのは、天守台・多聞櫓・(伝)潮見櫓・下之橋御門・旧母里太兵衛邸長屋門・名島門など。城跡は舞鶴公園として公開...

大野城跡 ( 福岡県 大野城市 / 福岡県 宇美町 / 福岡県 太宰府市 )

大野城市、宇美町、太宰府市にまたがる四王寺山(大城山)一帯に残る古代の山城跡。 百済軍に加勢し唐・新羅軍と戦うために朝鮮半島に出兵した大和朝廷は、663(天智天皇2)年、白村江の戦いに敗戦。唐・新羅軍の侵攻の脅威を受け、まずは664(天智天皇3)年、筑紫国に水城を築く。さらに665(天智天皇4)年、大宰府政庁を防衛するために...

写真提供:肥前名護屋城歴史ツーリズム協議会

名護屋城 ( 佐賀県 唐津市 )

名護屋城は豊臣秀吉が朝鮮出兵(文禄・慶長の役)に際して拠点とした城で、全国の諸大名が普請し1591(天正19)年10月からわずか6カ月で築城したと伝わる。唐津市の北西、小高い丘陵にあり、玄界灘を望む。名護屋城の周囲約3km以内に、全国各地から集まった名だたる戦国大名の陣屋が130以上も立ち、多いときには20万人以上の人口がいたという...

唐津城 ( 佐賀県 唐津市 )

唐津藩主・寺沢広高が名護屋城の解体資材を用いて、1608(慶長13)年に完成した城。別名「舞鶴城」。代々譜代大名が入城したが、廃藩置県後は廃城となり、舞鶴公園となる。1966(昭和41)年、虹の松原を見下す小高い城跡に5層5階地下1階の天守閣が建てられ、唐津のシンボルとなっている。天守閣からは唐津湾の眺望がよく、公園内は桜・藤の名...

写真提供:平戸城

平戸城 ( 長崎県 平戸市 )

平戸港南部に突き出たような小半島の高台、海抜約50mにある。平戸藩6万1,700石の居城。総面積は約0.18km2。 1599(慶長4)年、平戸藩主の松浦鎮信(法印)が「日の岳城」を築いたが、わずか13年後の1613(慶長18)年に大火により焼失*。「日の岳城」焼失後は平戸港北側の「御館(おたち)」(現在の松浦史料博物館の裏山)に...

写真提供:南島原市教育委員会

原城跡 ( 長崎県 南島原市 )

島原半島の南部、有明海に突き出た台地上にあり、島原・天草のキリスト教徒の領民や小西行長の旧臣等が起こした一揆、島原・天草一揆の最後の籠城戦となった城跡。島原鉄道島原駅または島原港から島原半島の東海岸沿いに南へ約25kmのところにある。 原城は、15世紀末にはすでにあったとされるが、本丸などは1599(慶長4)から1604(慶長9...

島原城 ( 長崎県 島原市 )

島原鉄道の島原駅西側約750m、徒歩12分程度で到達する。森岳城とも呼ばれ、キリシタン弾圧の中心となった城としても有名である。現在の天守閣は五層*であり、1964(昭和39)年に復元されたものである。復元された巽の櫓は北村西望*記念館、丑寅の櫓は民具資料館になっている。 1616(元和2)年、大和から転封された松倉豊後守重政が約7...

人吉城 ( 熊本県 人吉市 )

人吉城は、JR肥薩線の人吉駅、くま川鉄道の人吉温泉駅から東南東へ約1.3km、徒歩で約20分の距離にある。球磨川と胸川の合流地点に位置する。球磨川と胸川を自然の堀とし、球磨川に迫る険しい地形を利用した要害で、国指定史跡となっている面積は216,000m2。 もと平頼盛の代官矢瀬主馬佑の山城であったが、1198(建久9)年、相...

鞠智城 ( 熊本県 山鹿市 )

鞠智城は、九州自動車道植木ICから北東へ約12km、車で約20分の距離にある。菊池川中流域の標高90~170m前後の丘陵地に位置し、北は福岡県境に連なる山々を望み、南は菊池川により形成された平野が広がっている。面積は南北約1.2km、東西約1km、約550,000m2の規模を有し、総延長約3.5kmの土塁線や急峻な崖線で囲まれている。 ...

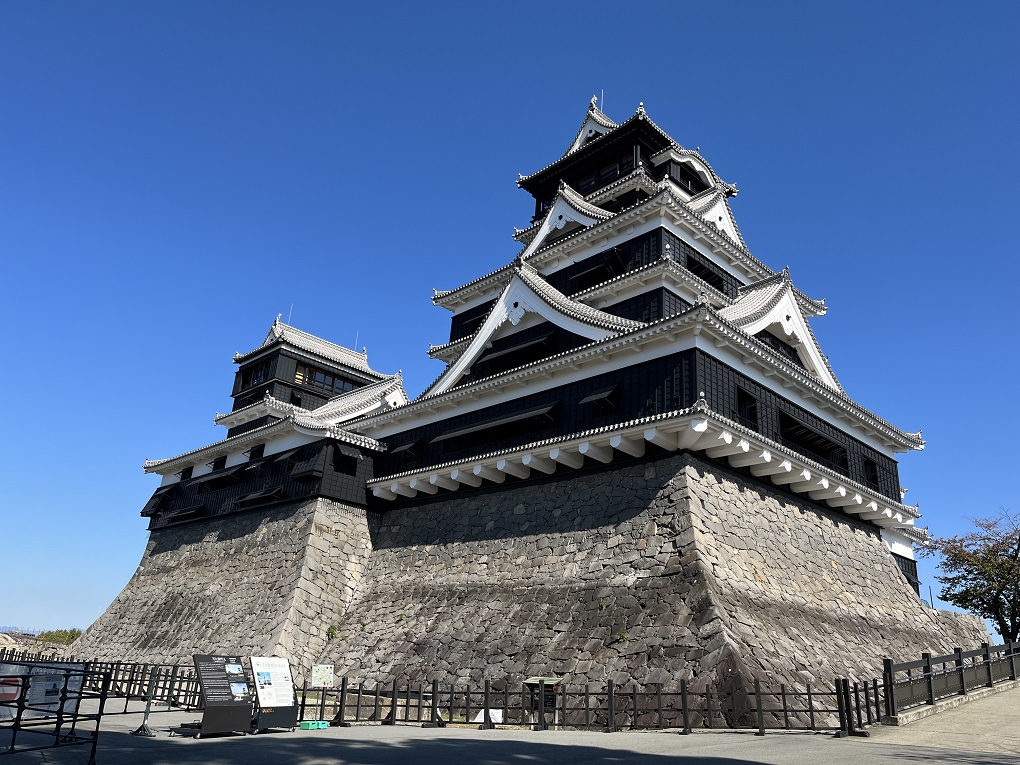

熊本城 ( 熊本県 熊本市 )

熊本市の中心部、熊本市電熊本城・市役所前から徒歩10分にある。 城域は茶臼山*と呼ばれた丘陵地全体を占め、周囲5.3km、総面積は980,000m2におよぶ。往時は大小の天守閣をはじめ、櫓49、櫓門18、城門29を持ったとされ、武者返し*と呼ばれる独特な反りをもつ石垣がめぐらされた、実践を想定した巨大要塞、難攻不落の堅城とし...

岡城跡 ( 大分県 竹田市 )

瀧廉太郎*の名曲「荒城の月」*を生んだ岡城跡は、JR豊後竹田駅の東方にある。1185(文治元)年、緒方三郎惟栄(これよし)が、稲葉川と白滝川が合流する天然の高台に築城した。のち1594(文禄3)年、中川秀成(ひでしげ)が入城し、明治まで中川氏13代の居城となった。城郭は中川氏によるもので、本丸、二の丸、三の丸、西の丸などから成る。...

臼杵城跡 ( 大分県 臼杵市 )

1562(永禄5)年から翌年にかけて大友宗麟*によって築かれたという説が有力である。この城が臼杵湾に浮かぶ丹生島に築城されたことから別名・丹生島城、また、島の形が亀の姿に似ていたことから、亀城とも呼ばれていた。宗麟の築城以降、江戸時代に稲葉氏が入国するまでの間に、島の東端部に本丸が、その西側には空堀をはさんで二の丸が築か...

飫肥城 ( 宮崎県 日南市 )

酒谷川(さかたにがわ)と山川に臨む丘の上にある。約600年前までには築城されていたと考えられ、この間28年に渡る島津豊州家と伊東義祐*の攻防戦が演じられた。1588(天正16)年、伊藤祐兵(いとうすけたけ)が入城し、5万1千石の飫肥藩の居城として1871(明治4)年の廃藩置県に至った。 難攻不落の名城として知られた飫肥城だが、石垣...

写真提供:中城城跡共同管理協議会

中城城跡 ( 沖縄県 北中城村 )

北側は急斜面、南側は断崖となっている台地上に広がる、6つの郭からなる連郭式の雄大な城跡。総面積は1万4,473m2に及ぶ。正確な築城年は不明だが、14世紀中ごろには造営が始まったと考えられている。現在の入り口から進んで一番奥にあるのが正門で、そこから一の郭、二の郭、三の郭と、南、西、北の郭が連なっている。もっとも高...

首里城 ( 沖縄県 那覇市 )

1429(正長2・永享元)年から約450年にわたって存在した琉球王国。そのシンボルであった首里城は王国時代、王とその家族が住むエリア、王国の政治や外交をつかさどる行政空間、王国が組織した神女たちによる祈りの空間の、大きく3つのエリアからなっていた。 城は沖縄戦で大破したが、1992(平成4)年に復元整備されて公開が始まった。そ...

座喜味城跡 ( 沖縄県 読谷村 )

標高約120mの丘陵地、読谷村のほぼ中央高台にある。15世紀初頭(1420年ごろ)、読谷山按司の護佐丸が築城したといわれる。面積約1万m2で、2つの郭からなり、一の郭には殿舎が建てられていた。この城は要塞としての機能を重視して造られており、郭を取り囲む城壁はいくつもの曲線が組み合わされるような構造。石垣の幅は、厚いとこ...

写真提供:今帰仁村教育委員会

今帰仁城 ( 沖縄県 今帰仁村 )

今帰仁城は、南は谷を隔てて背後のクバの御嶽に連なり、東と北は40~100mの断崖下に志慶真川が流れる要害の地にある山城。琉球が尚氏によって統一される以前、北山・中山・南山の3つの勢力に分かれていた三山時代に、本島北部一帯から与論島、沖永良部島あたりまでを勢力下におさめた北山王の居城で、築城は13世紀末といわれている。 約7....

勝連城跡 ( 沖縄県 うるま市 )

勝連半島の付け根に位置する丘陵上に築かれた城跡。正確な築城年は定かではないが、13世紀前後に造られたと考えられている。自然の地形を利用して石灰岩の石垣をめぐらせた5つの曲輪からなり、北西の最高部から一の曲輪、二の曲輪、三の曲輪、四の曲輪へと階段状に低くなり、再び南東側の東の曲輪で高くなっている。 歴代の勝連按司(あじ...