検索結果

印刷する検索キーワード

タイプ「芸能・スポーツ」

写真提供:江差町

江差追分全国大会 ( 北海道 江差町 )

函館市の西、渡島半島の日本海に面した江差町で行われる民謡「江差追分」の全国大会。全国から選び抜かれた江差追分の唄い手約370人が集い、日本一のノドを競い合うもので、毎年9月中旬の3日間行われる。一般の部以外にも熟年全国大会、少年全国大会も同時期に開催される。 江差追分は、江戸時代に信州中山道で唄われていた馬子唄(まごう...

写真提供:ばんえい十勝

ばんえい競馬 ( 北海道 帯広市 )

世界で唯一、帯広競馬場で開催されている「ばんえい競馬」。古くから農耕馬として人々を支えてきた体重約800~1,200kg前後のばん馬が、重量物を積載した鉄製のそりを曳き、2か所の障害(台形上の小山)が設置された直線200mのコースを走る競馬だ。障害を越えることが勝敗を分けるため、コースを一目散に走りきるのではなく、途中で止まり息を...

写真提供:上士幌町観光協会

北海道バルーンフェスティバル ( 北海道 上士幌町 )

上士幌町市街地から西に2kmの「上士幌町航空公園」で開催される。 1960(昭和35)年にアメリカで初めて飛んだ熱気球が、日本で飛んだのは1969(昭和44)年である。1973(昭和48)年に日本気球連盟の前身である日本熱気球連盟が発足した。1974(昭和49)年に、日本初の熱気球大会である「上士幌熱気球フェスティバル」が上士幌町で開かれた。...

写真提供:阿寒アイヌ工芸協同組合

アイヌ古式舞踊(阿寒湖アイヌシアターイコㇿ) ( 北海道 釧路市 )

北海道一円に居住しているアイヌの人々*1によって伝承されている歌舞。アイヌ独自の信仰に根ざし、信仰と芸能と生活が密接不離に結びついているところに特色がある。 熊送り・梟祭り・菱の実(ベカンベ)祭り・柳葉魚(シシャモ)祭りなどのアイヌの主要な祭りに踊られる儀式舞踊のほか、家庭における各種行事の祝宴、作業歌舞、娯楽舞踊...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

久慈の平庭闘牛 ( 岩手県 久慈市 )

久慈市と葛巻町との境にある平庭高原の闘牛場で毎年4場所*開催されている東北唯一の闘牛。 久慈地域では古くから、主に農耕用や荷物を運ぶ役牛として短角種*の祖先である南部牛が飼育されてきた。江戸時代には南隣の野田村で製塩された塩を盛岡方面へ運ぶ役目を担い、その際に引率する牛のワガサを角突きによって決めたことが、闘牛の始...

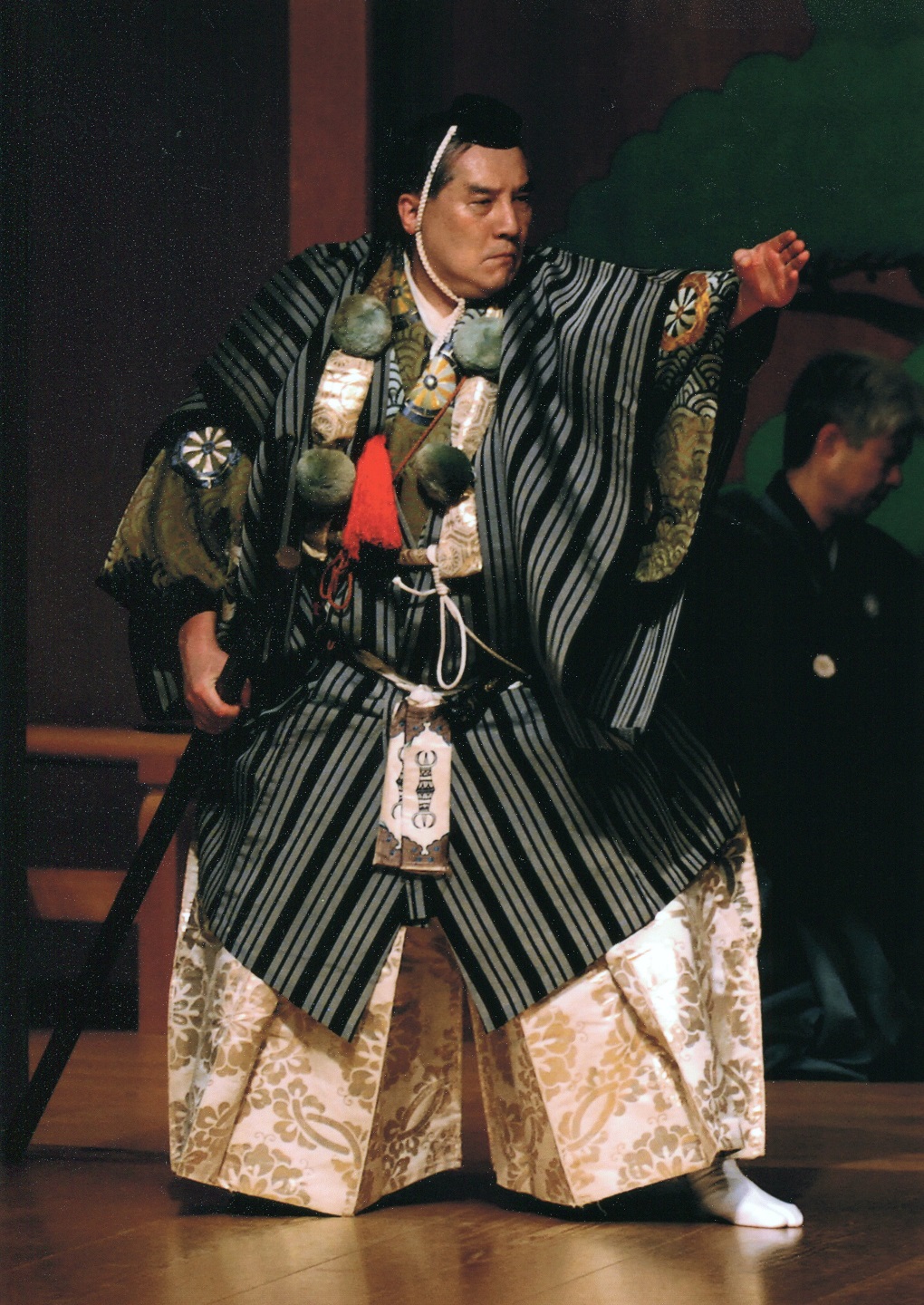

登米能 ( 宮城県 登米市 )

歴史的建造物が多い登米町の中心街から、北西の方向約350mに伝統芸能伝承館「森舞台」がある。1996(平成8)年に登米能をはじめ、「岡谷地南部神楽」や「とよま獅子」などの伝統芸能を伝承する拠点として造られた。森舞台は能舞台のほかに稽古場、能装束や能面など登米能に関する資料を有する展示室を備えている。建築家・隈研吾氏設計の竹林...

写真提供:航空自衛隊松島基地Webサイト

松島基地航空祭 ( 宮城県 東松島市 )

航空祭は、航空自衛隊を身近に感じてもらうことを目的として、各地で開催されるイベント。通常は間近で見られない航空機の展示や地上での装備品の展示などが行われる。 JR仙石線矢本駅から徒歩15分ほどに位置する航空自衛隊松島基地では、「松島基地航空祭」を例年8月下旬に開催する。なかでも、ブルーインパルスとして知られる、宮城県松...

康楽館 ( 秋田県 小坂町 )

JR花輪線十和田南駅から北へ約9kmにあり、旧小坂鉱山事務所の南にある。1910(明治43)年に鉱山労働者の慰安施設*1として建築され、歌舞伎、新劇、映画など芝居小屋、劇場として利用されていた。外観は木造ゴシック風の白い洋館で、正面はイギリス下見板張の外壁、棟飾や妻飾,破風板を縁取る装飾あるいは客席部の洋風の格縁天井などは洋風の...

写真提供:一般社団法人わらび座

あきた芸術村 ( 秋田県 仙北市 )

JR秋田新幹線・田沢湖線角館駅から東へ約5kmにある複合観光・文化施設。同施設の中核となる「わらび劇場」では東北などを題材にしたオリジナル・ミュージカルの制作・上演を行うとともに、宿泊施設、温泉、地ビール工場、森林工芸館、農園*1などが併設されている。 同施設を運営している劇団わらび座は1951(昭和26)年に「民謡で戦後荒廃...

写真提供:相馬市ホームページ

相馬民謡全国大会 ( 福島県 相馬市 )

毎年秋に、相馬民謡振興会、相馬市の主催のもと開催されている。 相馬地方の民謡は、藩主相馬氏の影響を受けた勇壮なものと、民謡本来の農民の生活に根ざしたものに分けられる。野馬追の騎馬武者が唄う『相馬流れ山』が前者の代表なら、後者には明るい『相馬盆唄』、哀調を帯びた『新相馬節』がある。関東・東北両方の影響を受け、それを...

写真提供:一般社団法人水戸観光コンベンション協会

磯節全国大会 ( 茨城県 水戸市 )

「磯で名所は大洗様よ・松が見えますほのぼのと」の名文句と尻あがりの口調で知られる磯節は、その起因は明らかでないが、大洗や那珂湊の漁師たちが舟端をたたきながら、荒海と岩礁と波涛が作りだす景色のおもしろさを唄ったとも伝えられる。明治になって芸者置屋の主人矢吹万作や俳諧宗匠の渡辺竹楽坊が大洗の祝町の芸妓に三味線にのせ唄わせ...

写真提供:(C)林喜代種

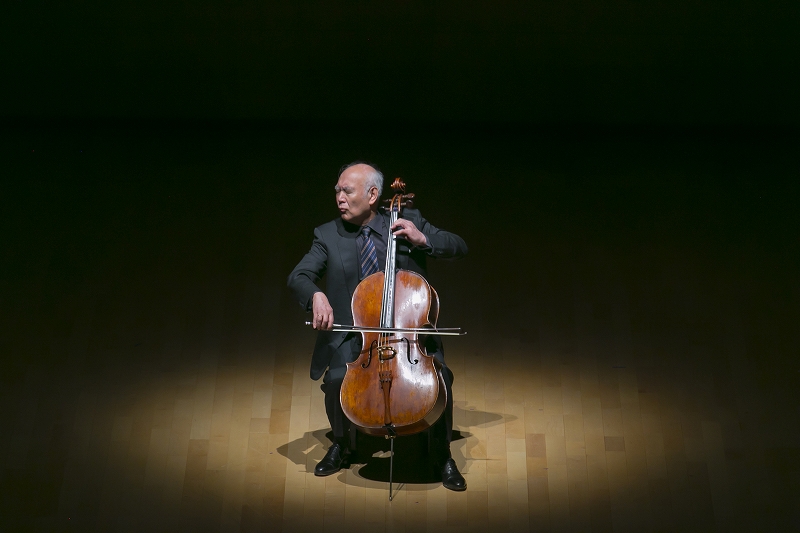

草津夏期国際音楽アカデミー&フェスティヴァル ( 群馬県 草津町 )

1980(昭和55)年、ヴァイオリニスト豊田耕児氏を音楽監督、音楽評論家遠山一行氏を実行委員長として始められた音楽祭。群馬交響楽団のレベルアップを目的に企画されたという。毎年テーマを決めて開催されている。音楽家を目指す人たちの学びの場、人材育成の場として夏期2週間、テーマに合わせて世界的な芸術家を招き講習会を行う。 また...

写真提供:みどり市

ながめ余興場 ( 群馬県 みどり市 )

みどり市わたらせ渓谷鐵道大間々駅の東、渡良瀬川右岸に位置する「ながめ公園」の中にある芝居小屋で、数多くの催し物が行われている。ながめ余興場は1937(昭和12)年に建てられた木造2階建ての劇場で観客収容人数は650人。人が手で廻す伝統的な「廻り舞台」や花道、桟敷席、楽屋、優美な曲線を描く2階の手すりなどを有する本格的な芝居小屋...

写真提供:日本スリーデーマーチ実行委員会

日本スリーデーマーチ ( 埼玉県 東松山市 )

⽇本スリーデーマーチは、例年3⽇間で延べ8万⼈を超える参加者があり、その数は世界第2位、日本最大のウォーキングイベントである。1978(昭和53)年から第2回までは群⾺県新町で⾏なわれたが、3回⽬以降現在まで、ずっと東松⼭市で⾏なわれている。 開催地が東松⼭市に移ってからは、10kmや5kmの短いコースをつくったり、⼩中学校の⼦供...

写真提供:日本中央競馬会 中山競馬場

中山競馬場の有馬記念 ( 千葉県 船橋市 )

中山競馬場は、日本中央競馬会(JRA)が管理・施行する競馬場である。敷地総面積は約68万m2で、芝コース、ダートコース、障害コースが設定されていて、リフレッシュ工事を実施しリニューアルしたスタンドや馬を間近にみることができるグランプリロード、大型ビジョンが設置されたメディアホール等を有する他、隣接するけやき公苑...

国立能楽堂 ( 東京都 渋谷区 )

JR千駄ケ谷駅、都営地下鉄国立競技場駅から徒歩5分の場所にある国立の能楽堂。1983(昭和58)年に竣工した国立能楽堂は、日本の伝統芸能であり、600年以上もの歴史をもつ古典劇である能楽の保存、普及を目的としている。 定例公演のほか、学生や一般の団体向けとして解説付きの公演「能楽鑑賞教室」などの自主公演を開く。独立行政法人日本芸...

末廣亭で上演される演芸 ( 東京都 新宿区 )

JR新宿駅東口から東へ約500mほどのところにある寄席*。末廣亭は落語*を中心とはしているが、漫才・奇術・音曲などのいわゆる色物*にも力を入れており、10日ごと(上席・中席・下席)に内容を変え、昼の部、夜の部の2部制で公演し、落語協会と落語芸術協会*の落語家・芸人が交互に出演する。現在の末廣亭の建物は1946(昭和21)年に建て...

国立競技場の全国高校サッカー選手権大会 ( 東京都 新宿区 )

国立競技場は新宿区と渋谷区に跨った敷地にあり、明治神宮外苑に隣接している。JR千駄ケ谷駅・信濃町駅、都営地下鉄国立競技場駅、東京メトロ外苑前駅から徒歩圏内にある。 現在の国立競技場の前身の前身である「明治神宮外苑競技場」(神宮競技場)は、日本で初めての本格的陸上競技場として、青山練兵場跡地に1924(大正13)年に建設さ...

写真提供:公益社団法人 観世九皐会

矢来能楽堂で上演される能・狂言 ( 東京都 新宿区 )

近年急速に人気の高まった都内のスポット「神楽坂エリア」。矢来能楽堂は、東京メトロ東西線神楽坂駅から徒歩2分の地にある。公益社団法人観世九皐会(かんぜきゅうこうかい)*の所有する能楽堂で、三世観世喜之・観世喜正を中心にして、矢来能楽堂を本拠地として全国的に能の活動を展開している。 1911(明治44)年に初世観世喜之によ...

写真提供:鈴本演芸場

鈴本演芸場で上演される演芸 ( 東京都 台東区 )

東京メトロ上野広小路駅A3出口から徒歩1分にある寄席*1。地上5階建てビルの3・4階が吹き抜けの演芸場になっており、席はすべて椅子席で285席ある。出し物(番組)の中心は落語*2で落語協会*3所属の落語家が高座に上がる。これに漫才・奇術・音曲などの色物*4が出し物に加わり、10日ごと(上席・中席・下席)に内容を変え、昼の部、夜の部...

浅草演芸ホールで上演される演芸 ( 東京都 台東区 )

東武伊勢崎線・東京メトロ浅草駅から西へ約550mのところにある寄席*1。周辺は明治期から浅草公園六区(通称浅草六区)とよばれる興行街であり歓楽街で、下町の雰囲気も色濃い。「浅草演芸ホール」は5階建てのビルの1階と2階を利用し、落語*2を中心にマジック、物まね、漫才などの色物*3を交え公演を行っている。落語協会と落語芸術協会*...

写真提供:松竹㈱・㈱歌舞伎座

歌舞伎座 ( 東京都 中央区 )

東京メトロ・都営地下鉄の東銀座駅3番出口は、歌舞伎座の地下2階にある土産物と歌舞伎グッズを扱う売店や飲食店が並ぶ「木挽町広場」に直結している。400年以上の歴史を持つ日本の伝統芸能を体感できる劇場。歌舞伎は、江戸の初期、京都において出雲の阿国(おくに)が、当時の流行を取り入れ、男装して奇抜に踊る「かぶき踊り」を演じて人気...

東京競馬場の日本ダービー ( 東京都 府中市 )

東京競馬場は府中市にある国内最大級の規模を誇る競馬場で、JR武蔵野線、南武線の「府中本町駅」の臨時改札口から西門まで徒歩5分、及び京王線の「府中競馬正門前駅」から正門まで徒歩2分にある。競馬場には「JRA競馬博物館」もあり、馬場内には、大人も子供も一緒に遊べる施設が充実している。 日本ダービーはイギリスのダービーに範をと...

宝生能楽堂で上演される能・狂言 ( 東京都 文京区 )

JR水道橋駅から徒歩3分、都営地下鉄水道橋駅より徒歩1分の宝生能楽堂は、宝生流の活動中心舞台である。宝生流は、能楽諸役のうち、主演などをつとめるシテ方の流儀をいう。シテ方宝生流は、大和猿楽四座*のうち、外山(とび)座を源流とする。外山座は、日本芸能発祥の地といわれる現在の奈良県桜井市外山を拠点として、多武峰(とうのみね...

篠原演芸場で上演される大衆演劇 ( 東京都 北区 )

JR十条駅・東十条駅のそれぞれから、楽しい商店街を見ながら、10分ほど歩いたところにある篠原演芸場は、1951年(昭和26年)に開業した、都内で最も歴史のある本格的な大衆演劇*の劇場*である。ここでは、一般社団法人 日本文化大衆演劇協会に所属する劇団*と、関西、九州所属の劇団が、月替わりで芝居や舞踊、ときには歌謡ショーを行う。...

国技館で開催される大相撲 ( 東京都 墨田区 )

JR・都営地下鉄両国駅から徒歩数分の場所にある両国国技館は、大相撲興行が行われる施設である。正式名称は国技館。初代国技館は、1909(明治42)年に両国回向院の境内の一角に辰野金吾らの設計により誕生したが、関東大震災や第二次世界大戦の大空襲などにより焼け落ちてしまう。1954(昭和29)年に完成した2代目の蔵前国技館は、建物の老...

写真提供:横浜能楽堂

横浜能楽堂 ( 神奈川県 横浜市 )

1996(平成8)年に開館した能楽堂。能をはじめとする日本の古典芸能の上演に加え、様々な企画公演や催しを開催している。 横浜能楽堂の本舞台は、1875(明治8)年に東京の旧加賀藩主邸に建てられ、その後1919(大正8)年に旧高松藩主邸に移築された「染井能舞台」を復原したもので、140年以上の歴史を持つ能舞台。有料公演時以外は、2階席...

写真提供:公益財団法人 鎌倉能舞台

鎌倉能舞台 ( 神奈川県 鎌倉市 )

光則寺北の桑ガ谷にある。能楽振興のため、神奈川県に初めて建設された能楽堂で、1971(昭和46)年5月に完成した。舞台は間口5m、奥行4.5m、座敷舞台を現代風に再現しており、靴を脱いで上がる観客席は落ち着きがあり、座敷風に座って観能できる席と椅子席がある。 自主公演「能を知る会」のほか、琴・長唄などの古典芸能にも利用される。...

写真提供:佐渡市教育委員会

佐渡の人形芝居 ( 新潟県 佐渡市 )

「佐渡の人形芝居」とは佐渡島に所在する「文弥人形」*「説経人形」*「のろま人形」*の三つの人形芝居の総称であり、国の重要無形民俗文化財に指定されている。 佐渡の人形芝居は、およそ300年前、佐渡の住民が京から人形一組を持ち帰って一座を起こしたのが始まりとされている。明治末年には「文弥」「説経」をあわせて島内に30近い...

佐渡の能・狂言 ( 新潟県 佐渡市 )

佐渡では、宝生流の能楽が盛んである。かつて観世三郎元清(世阿弥)*が流されて来た影響もあるが、慶長年間(1596~1615年)に金山奉行となった大久保長安が、猿楽師の出身で、能を奨励したことによるといわれる。今でも、島内の古い宮には能舞台が見られ、1924(大正13)年に訪れた大町桂月も「鴬や十戸の村に能舞台」と詠んだほどである...

越後山古志 牛の角突き ( 新潟県 長岡市 )

奉納神事であり、山古志の人たちの娯楽であった「牛の角突き」の歴史は古く千年まえからと言われ、江戸時代から明治大正と盛んになる。昭和戦後一時途絶えていたが復活。1976(昭和51)年、越後闘牛会、山古志観光開発公社が発足し、闘牛場が整備された。5月から11月の毎月1~2回(日曜日)山古志闘牛場で行われる。

写真提供:アース・セレブレーション実行委員会

アース・セレブレーション ( 新潟県 佐渡市 )

佐渡市小木を拠点に活動する太鼓芸能集団「鼓童」は1981(昭和56)年に設立。1988(昭和63)年から国際芸術祭「アース・セレブレーション(地球の祝祭)」を佐渡で開始する。毎年、8月下旬の金曜日から日曜日の3日間開催。期間中、国内外のアーティストが佐渡に集い、佐渡島内外から大勢の人が訪れ楽しむ。 鼓童は佐渡南西部に位置する...

写真提供:一般社団法人佐渡観光交流機構

佐渡おけさ ( 新潟県 佐渡市 )

佐渡おけさの由来については諸説あるが、その前身は九州のハンヤ節といわれ、それが江戸時代、北前船の西廻り航路によって、関西から北陸・越後を経て佐渡に入り、今日の哀調を帯びたおけさになった。 「おけさ」は、新潟県内では、佐渡のほかにも、出雲崎、寺泊、小千谷、蒲原、魚沼地方にも伝わる。鉱山の作業歌であったおけさが、佐渡...

写真提供:Photo by Nakamura Osamu

大地の芸術祭 ( 新潟県 十日町市 / 新潟県 津南町 )

「大地の芸術祭」は、越後妻有地域の里山で開催される国際芸術祭である。2000(平成12)年に開始し、2018(平成30)年で第7回目を迎えた。基本理念は「人間は自然に内包される」。 越後妻有とは、十日町市と津南町にまたがる760km2、人口約5万人の地域である。十日町、川西、津南、中里、松代、松之山の各エリアに分かれ、それ...

石川県立能楽堂 ( 石川県 金沢市 )

「石川県立能楽堂」は、百万石の城下町金沢に伝わる加賀宝生流の能楽をはじめ、邦楽など伝統芸能の継承と振興を目的として建設された。兼六園の南東にあり、舞台および白洲(しらす)を旧金沢能楽堂より移したもので、約400名の収容力と近代的設備をもつ。能楽文化の拠点として、1972(昭和47)年に、全国で初めて、独立した公立能楽堂として...

能登演劇堂 ( 石川県 七尾市 )

能登演劇堂は、仲代達矢氏率いる無名塾と七尾市中島町との交流によって生まれた演劇専用ホールで、1995(平成7)年5月12日に開館した。名誉館長を務めるのは仲代達矢氏。舞台の奥の大扉が開くと能登の雄大な自然が広がり、舞台と自然が一体となる世界でも珍しい舞台機構を特徴とする。毎年秋の無名塾公演をはじめ、一年を通じて多彩な公演が...

写真提供:(C)山田毅

セイジ・オザワ 松本フェスティバル ( 長野県 松本市 / 長野県 他 )

1992(平成4)年に恩師である齋藤秀雄の名を冠し小澤征爾が創立した音楽祭『サイトウ・キネン・フェスティバル松本』は、2015(平成27)年から『セイジ・オザワ 松本フェスティバル(OMF)』と名前を変えて毎夏開催されている。 このフェスティバルでは、小澤征爾のもとに世界中から優れた音楽家たちが結集し、サイトウ・キネン・オーケス...

写真提供:御園座

歌舞伎が上演される御園座 ( 愛知県 名古屋市 )

名古屋市営地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅から徒歩2分。1896(明治29)年に名古屋の財界有志によって、名古屋劇場株式会社が創立され、東京明治座を手本とする劇場が翌年に開場した。名古屋きっての歴史と格式を持つ劇場で、歌舞伎の顔見世興行をはじめ大衆演劇や歌謡ショーなどが上演されている。名古屋大空襲で全焼し、再建されたが、1961...

写真提供:名古屋能楽堂

名古屋能楽堂 ( 愛知県 名古屋市 )

地下鉄鶴舞線浅間町駅または地下鉄名城線名古屋城駅より徒歩10~15分。1997(平成9)年、能や狂言などの伝統芸能の振興と文化交流の推進を目的として開館した。木曽檜造りの能舞台と、演能の解説を聞くことができるイヤホンガイド設備を備えた630席の見所(けんしょ)を持つほか、資料やビデオで能楽を紹介する展示室も備える。 日本語・...

写真提供:松竹

南座 ( 京都府 京都市東山区 )

鴨川に架かる四条大橋の東詰に立つ、現存する日本最古の歴史を持つ劇場。京阪本線祇園四条駅下車すぐ、阪急京都河原町駅下車徒歩3分と、交通至便な地にある。江戸時代初期、出雲の阿国(いずものおくに)*が「かぶき踊り」を披露するなど、四条河原では踊りや芝居が盛んに行われており、付近に常設の芝居小屋を設けたのが始まりである。7軒...

写真提供:祇園甲部歌舞会

都をどり(祇園甲部歌舞練場) ( 京都府 京都市東山区 )

「都をどり」は祇園甲部歌舞練場で毎年4月1~30日に行われる舞踊公演。京都五花街*の一つで、なかでも最大規模の花街である祇園甲部の芸妓・舞妓が華麗な舞を披露する。祇園甲部歌舞練場は京阪本線祇園四条駅から徒歩8分、阪急京都線京都河原町駅から徒歩10分。 都をどりは1872(明治5)年に京都博覧会の催し物として初演。以後150年以上...

写真提供:先斗町歌舞会

鴨川をどり(先斗町歌舞練場) ( 京都府 京都市中京区 )

鴨川をどりは先斗町歌舞練場で毎年5月1~24日に行われる舞踊公演。京都五花街*の一つである先斗町の歌舞会に所属する芸妓・舞妓が歌舞を華やかに披露する。先斗町歌舞練場は、京阪本線三条駅・地下鉄東西線京阪三条駅から徒歩5分。 鴨川をどりは、1872(明治5)年に開かれた第1回京都博覧会の観光客誘致策の一環として演じられたのが始ま...

京都競馬場の菊花賞 ( 京都府 京都市伏見区 )

京都競馬場は淀川沿いにある日本中央競馬会の競馬場で、淀競馬場とも呼ばれる。京都市の南端に位置し、京阪電鉄淀駅下車徒歩2分にある。馬場は1周約1900mのコースなどがあり、「淀の坂」と呼ばれる第3コーナーの坂が特徴的な競馬場。ファミリーで楽しめるみどりの広場には、西日本最大級の「ふわふわドーム」をはじめ、大型施設も多数設置。...

写真提供:公益社団法人京都観世会

京都観世会館 ( 京都府 京都市左京区 )

京都観世会館*は、地下鉄東西線東山駅から徒歩約5分、美術館などの文化・芸術施設が集中する岡崎エリアにある能楽堂。京都における観世流シテ方の本拠地として広く知られ、京都観世会月例会を中心に年間を通じて様々な能楽公演を行っている。現在の会館は1958(昭和33)年に建てられたもので、2023(令和5)年に65周年を迎えた歴史ある能楽...

写真提供:金剛能楽堂

金剛能楽堂 ( 京都府 京都市上京区 )

地下鉄烏丸線今出川駅下車、 烏丸通を南へ徒歩5分のところにある。かつては四条室町にあったが、2003(平成15)年この地に移転した。その際、約130年にわたり使用されてきた能舞台をそのまま移築。最新の設備を備えた能楽堂の中に、19世紀に造られた能舞台が収まるという、新旧が入り交じる独特の空間となっている。座席数は、定席1階378席、...

写真提供:上七軒歌舞会

北野をどり(上七軒歌舞練場) ( 京都府 京都市上京区 )

北野をどりは上七軒歌舞練場で毎年3月20日~4月2日に開催される舞踊公演。京都五花街*の一つ、上七軒の芸妓・舞妓による華やかな舞台が繰り広げられる。上七軒歌舞練場は北野天満宮のすぐ東にあり、バス停「上七軒」「北野天満宮前」のどちらからも徒歩5分。 北野をどりは1952(昭和27)年に初演。その年、北野天満宮で50年に一度行われ...

写真提供:松竹株式会社

大阪松竹座 ( 大阪府 大阪市中央区 / 大阪府 羽曳野市 )

Osaka Metro「なんば駅」15B 出口より徒歩約1分。1923(大正12)年、江戸時代から続く芝居街・道頓堀に関西初の本格的な洋式劇場として、松竹の創業者である白井松次郎によって建築・開場された。日本最初の鉄筋コンクリート造りの活動写真館として優秀映画を上映するだけでなく、新しい時代の舞台芸術の実演と映画上映を兼ね備えるスタイル...

写真提供:公益財団法人 大槻能楽堂

大槻能楽堂 ( 大阪府 大阪市中央区 )

大槻能楽堂は、1935(昭和10)年に大槻十三によって創立された。その後、第二次世界大戦の戦渦を逃れ、終戦当時大阪市内唯一の能楽堂として、様々な催しを開催し大阪の能楽界と大阪の文化に大きく貢献したとして、1956(昭和31)年11月に「大阪府芸術賞」を受賞。1983(昭和58)年、能楽堂建物は木造から鉄筋コンクリートへと改築した。2019...

天満天神繁昌亭 ( 大阪府 大阪市北区 )

大阪メトロ谷町線・堺筋線南森町駅、 JR東西線大阪天満宮駅から、それぞれ徒歩3分 。2003(平成15)年に上方落語協会会長に就任した桂三枝(後の六代桂文枝)が、落語会を行える空き店舗の提供を商店街側に依頼したことから、この依頼を大阪天満宮に持ち込み、上方落語協会も交えて話し合いを重ねた結果、天満宮用地に落語専門の定席を新設す...

写真提供:吉本興業株式会社

なんばグランド花月(NGK)で上演されるお笑い ( 大阪府 大阪市中央区 )

大阪における娯楽・エンターテインメントが集結する千日前に立地し、吉本興業株式会社*が展開する常設施設では最大規模の劇場であり、お笑い専用劇場としても国内最大級の施設(座席数858席)として、1987(昭和62)年にオープンした。前身は、1988(昭和63)年まで現在地からほど近いなんば南海通で営業していた「なんば花月」である。 ...

国立文楽劇場で上演される文楽 ( 大阪府 大阪市中央区 )

国立文楽劇場は、独立行政法人日本芸術文化振興会によって運営され、文楽*のほか、日本舞踊や大衆芸能などを上演する。大阪メトロ堺筋線・千日前線日本橋駅、近鉄線近鉄日本橋駅7号出口から徒歩1分に立地する。 財団法人文楽協会(現・公益財団法人文楽協会)が 1963(昭和38)年に松竹株式会社から文楽の公演を引き継ぐと、大阪で上演...

全国高等学校野球選手権大会(夏の甲子園) ( 兵庫県 西宮市 )

全国高等学校野球選手権大会は、1915(大正4)年夏、大阪豊中運動場で開かれた全国中等学校優勝野球大会が第1回となる。地方大会参加73校の中から本大会には10代表が参加し優勝は京都二中だった。第3回からは西宮市鳴尾球場に移り、1924(大正13)年に甲子園球場*1が完成するとその夏の大会から同球場で行われるようになった。1942~1945(...

淡路人形座 ( 兵庫県 南あわじ市 )

兵庫県南あわじ市の福良港にある人形浄瑠璃専用の劇場。人形浄瑠璃を常時公演する専用劇場としては大阪の国立文楽劇場とここの2箇所のみである。アクセスはバスまたは車となり、神戸市から明石海峡大橋経由で約1時間20分(90Km)、徳島市から大鳴門橋経由で約40分(40km)、いずれも高速道路利用時である。 人形浄瑠璃とは室町時代が起源...

写真提供:阪急電鉄株式会社 歌劇事業部

宝塚大劇場 ( 兵庫県 宝塚市 )

「宝塚大劇場」は、「すみれの花咲く頃、初めて君を知りぬ……」の歌に象徴される「宝塚歌劇団」*1の本拠地で、阪急宝塚線宝塚駅から「花のみち」*2をたどり500mほどのところにある。大劇場は座席数2,550席を擁し、各組80名ほどの団員からなる花組・月組・雪組・星組・宙組の5つの組により1年を通じそれぞれ特色のある公演が交代で行なわれて...

永楽館 ( 兵庫県 豊岡市 )

永楽館は、重要伝統的建造物群保存地区「城下町出石の町並み」の田結庄通りに接し、その西側にある芝居小屋である。始まりは出石の紺屋であった小幡家が、1874(明治7)年に出石城二の丸の廃材を利用して農村歌舞伎の舞台を造営したことだという。現在の建物を建設したのは1901(明治34)年で、これを機に常設化し、盛業であったという。その...

写真提供:しまね観光ナビ

隠岐牛突き ( 島根県 隠岐の島町 )

1221(承久3)年の承久の乱*に敗れて、隠岐・中ノ島(海士町)に配流となった後鳥羽上皇が、小牛が角を突き合わせる姿をみて喜んだことから、島前で始まった。その後、島後(隠岐の島町)にも伝わり、以来、娯楽として楽しまれてきた、現在では島後(隠岐の島町)のみで行われている。 牛突きは、島が誇る伝承であり、現在行われている主...

写真提供:西村愛

安来節とどじょうすくい ( 島根県 安来市 )

安来節は、元禄のころ生まれたといわれる。安来の地は鉄や米の集積地として北前船の積出港として栄え、その中で各地の民謡や田植え歌、船歌などが流入した。それらに独創性を加えた「さんこ節」が安来節の原型と言われている。江戸末期には、様々な音楽や民謡と結びつきながら、さらに変化、成長、人々に浸透していった。 そんな中、明治に...

写真提供:神楽門前湯治村

安芸高田神楽(神楽門前湯治村) ( 広島県 安芸高田市 )

広島県の中央、広島市街からは北東約60kmに神楽門前湯治村が位置する。神楽門前湯治村には、安芸高田神楽を観劇するための「専用ドーム」と、寄席の雰囲気が楽しめる「かむくら座」の2つの劇場があり、ほぼ毎週、安芸高田市内の二十二神楽団が交代で神楽公演を行っている。神楽団はそのほとんどが各地区の氏神社を中心に組まれ、氏子自身が神...

徳島県立阿波十郎兵衛屋敷 ( 徳島県 徳島市 )

阿波十郎兵衛屋敷は、JR高徳線徳島駅の北東7kmの吉野川の河口付近にあり、徳島駅からのバスの本数は少ないが、屋敷前がバス停となっているため移動がしやすい。 近松半二ら5人の合作「傾城阿波の鳴門」*のモデルとなった庄屋板東十郎兵衛の屋敷跡である。現在はもとの屋敷の5分の1に縮小している。屋敷内の展示室には、阿波木偶(あわで...

旧金毘羅大芝居(金丸座)で上演される歌舞伎 ( 香川県 琴平町 )

「四国こんぴら歌舞伎大芝居」は、1835(天保6)年に建てられた現存する日本最古の芝居小屋である「旧金毘羅大芝居」(金丸座)で、年1回行われる歌舞伎公演。国の重要文化財に指定された舞台を活用した全国でも初めての試みで、1985(昭和60)年の初公演以来、毎年1回行われるようになり、現在では讃岐路に春を告げる風物詩となっている。開...

宇和島闘牛 ( 愛媛県 宇和島市 )

宇和島近辺の村々で行われてきた闘牛は、起源は定かではないが、土俵を設け本格的に行われるようになったのは約170年前からといわれる。最も盛んだったのは大正末期から昭和初期で、農閑期やお祭りでは盛大に開催されていた。 現在では、宇和島市営闘牛場*において、1月2日、5月3日、8月14日、10月第4日曜日の年4回、定期闘牛大会が開か...

歌舞伎劇場内子座の芝居 ( 愛媛県 内子町 )

内子座はJR内子駅近くにあり、1916(大正5)年、大正天皇の即位を記念して創建された歌舞伎劇場である。建物は正面約20.1m、側面約23.8mの規模で、木造、一部二階建、入母屋造、桟瓦葺、妻入である。大屋根に太鼓櫓をのせ、両袖には2階建の切妻造の櫓風別棟が造られている。内部は桝席、向こう桟敷、花道などが設けられ、電動式の回り舞台も...

大濠公園能楽堂 ( 福岡県 福岡市 )

福岡市の景勝地・大濠公園内に立地。伊勢神宮の神楽殿や国立能楽堂を手がけた大江宏が設計。日本伝統文化の能楽や邦楽などを広く公演し、後世に末永く保存、継承、伝導されることを目的として、1986(昭和61)年に設立された。

博多座 ( 福岡県 福岡市 )

1999(平成11)年オープンした博多座は、歌舞伎を中心に、演劇、ミュージカルなど、全国的に話題となっている大型の公演を毎月替わりで上演する。舞台は幅20m、奥行21mで、客席は3層で計約1,500席。舞台周りの設備も充実しており、歌舞伎上演の際に、舞台に向かって左側(下手側)から客席を貫いて伸びる「花道」や、ワイヤーやフックを利用...

写真提供:田川市石炭・歴史博物館

田川市の炭坑節 ( 福岡県 田川市 )

「月が出た出た 月が出た ヨイヨイ」の歌詞で知られる炭坑節。田川市の三井田川炭鉱で、坑内から運び出された炭塊を選り分けるときに歌う選炭唄がルーツで、石炭ブームにのって全国に広がった。歌詞の中の「一山、二山、三山越え」というのは3峰よりなる香春岳を指している。 1932(昭和7)年、最初に「炭坑唄」を収録したのは日東レコ...

写真提供:嘉穂劇場

嘉穂劇場 ( 福岡県 飯塚市 )

1931(昭和6)年に開業。筑豊地方の炭鉱に従事する人々の娯楽施設として1922(大正10)年に開場した「中座」を前身とする。 木造2階建ての豪壮な入母屋造りで、およそ1,200人を収容する客席がある。客席は畳敷きで、桝席の左右には2本の花道と桟敷席。直径16mの廻り舞台や奈落など、昔ながらの劇場設備が今も残り、公演日・定休日を除き劇...

佐賀インターナショナルバルーンフェスタ ( 佐賀県 佐賀市 )

毎年、10月下旬から11月上旬の5日間、世界各国から100機を超えるバルーンが参加する、アジア最大級の国際熱気球大会。佐賀市嘉瀬川河川敷が会場。動物などのキャラクターが巨大バルーンになって勢揃いする「バルーンファンタジア」や、夜の闇の中、バーナーで照らし出される「ラ・モンゴルフィエ・ノクチューン」など、見どころも多数。 1...

八千代座で上演される歌舞伎 ( 熊本県 山鹿市 )

八千代座のある山鹿市中心部までは、九州自動車道菊水ICから東北東へ約8km、車で約15分。 八千代座は、1910(明治43)年、山鹿の商工会が町の繁栄を図るため劇場組合を作り、1株30円の株を募って建てた木造2層の本格的な芝居小屋。入母屋造妻入、瓦葺の本屋の周囲に瓦葺の庇を設けている。間口約29m、奥行き約35mの建物で、正面に櫓を立て...

写真提供:湯布院映画祭

湯布院映画祭 ( 大分県 由布市 )

1976(昭和51)年に始まり、2019年で44回目を数えた日本で一番古い映画祭。「日本映画のファンと日本映画の作り手が出会う場としての映画祭」がコンセプトで、実際に会期中に行われるシンポジウムでは制作サイドと参加者の意見交換や交流が生まれる場などもある。前夜祭として、由布院駅前での屋外無料上映を皮切りに映画祭はスタート。メイ...

写真提供:公益財団法人ジェスク音楽文化振興会

霧島国際音楽祭 ( 鹿児島県 霧島市 )

2019(令和元)年に第40回を迎えた、"日本で最も歴史のある音楽祭"*。それが霧島国際音楽祭。2019(令和元)年も世界各地から80人余りの著名演奏家が集い、受講生を交えながら、2週間にわたって音楽の祭典を繰り広げられた。 世界中から集まる講師陣と、かつて音楽祭で学んだ第一線の音楽家たちが中心となって行う良質のコンサート。加え...

写真提供:天城町

徳之島の闘牛 ( 鹿児島県 徳之島町 / 鹿児島県 天城町 / 鹿児島県 伊仙町 )

農耕用の牛を使って、農村の娯楽として自然発生的に生まれた闘牛は、以前は年中行事の折などに行われていたという。年に3場所の定期的な全島大会(徳之島全域の牛が出場)と有志による不定期の大会が年間通して開催されている。闘牛を開催している地域は沖縄、宇和島などほかにもあるが、徳之島の闘牛はとくに熱気があることで知られている。

写真提供:垂見健吾

沖縄の闘牛 ( 沖縄県 うるま市 / 沖縄県 本部町 / 沖縄県 今帰仁村 / 沖縄県 石垣市 / 沖縄県 他 )

沖縄における闘牛は、農民の娯楽として自然発生したと伝えられている。沖縄の言葉では「ウシオーラセー」という。牛と牛の勝負に、闘牛士(勢子)がつく。 沖縄本島中北部を中心に、県内各地に現在10カ所前後の闘牛場がある。闘牛場は円形で、立派なドーム型のものもあれば、木立の中の公園のような雰囲気のところもある。普段はひっそり...

組踊 ( 沖縄県 浦添市 )

沖縄の伝統芸能は、民俗芸能と宮廷芸能に大別される。古来より伝わる祭祀芸能や、その土地の民衆が生み出した民俗芸能に対して、琉球王国の時代に王府の役人によってつくられたのが宮廷芸能、別名御冠船(うかんしん)芸能である。御冠船とは、中国皇帝が琉球国王を認めるために派遣する冊封使(さっぽうし)が乗っている船のこと。琉球王の...