広島県の北西部、太田川の支流柴木(しばぎ)川と八幡川・横川(よこごう)川の流域、延長約16kmの石英斑岩・花崗岩の基盤が深く侵食されたことによって形成された長大な峡谷。100mある絶壁に囲まれた黒淵や、切り立った狭門をくぐる猿飛などがよく知られる。また、針葉樹と広葉樹との混合からなる原始林は多種多様な植物相をなし、往古の姿...

写真提供:神楽門前湯治村

広島県の中央、広島市街からは北東約60kmに神楽門前湯治村が位置する。神楽門前湯治村には、安芸高田神楽を観劇するための「専用ドーム」と、寄席の雰囲気が楽しめる「かむくら座」の2つの劇場があり、ほぼ毎週、安芸高田市内の二十二神楽団が交代で神楽公演を行っている。神楽団はそのほとんどが各地区の氏神社を中心に組まれ、氏子自身が神...

広島市街から南に約17km、呉市街から西に約6km、瀬戸内海に浮かぶ江田島(えだじま)に位置する。 海軍兵学校が東京の築地から移築されたのは1888(明治21)年で、太平洋戦争終戦まで多くの海軍士官を輩出した。終戦により1945(昭和20)年に57年の歴史に幕を閉じ、以後11年間は進駐軍が施設を接収し使用していた。1956(昭和31)年に日本...

瀬戸内海に浮かび、尾道と今治を結ぶしまなみ海道が通る生口島、瀬戸田集落のはずれにある。溶接工から実業家・発明家になった金本耕三が母の菩提を弔うため、母の別荘を建てた瀬戸田の地に、1936(昭和11)年から30年余りの年月をかけて独力で建立した寺。20数棟に及ぶ堂塔のほとんどが飛鳥から江戸時代までの代表的社寺建築を模している。...

瀬戸内海に浮かび、尾道と今治を結ぶしまなみ海道が通る生口島の瀬戸田港北側に位置し、山腹の松林に囲まれた中に本堂・三重塔がある。室町時代に名僧 愚中周及*を迎えて開闢(かいびゃく)代、祖としたことに始まる。三重塔は1432(永享4)年の建立。高さ約19m、朱塗りの和様を基調とした唐様を取り入れた建築であり、その特徴は組物に入れ...

JR尾道駅から北東に約2km、愛宕山の山腹に大伽藍が広がる。行基による奈良時代中期の創建と伝えられる古刹で、真言宗醍醐派の大本山。1066(治歴2)年の本堂の炎上により本尊薬師如来も焼滅したが、1081(栄保元)年、白河天皇の勅命により再建され、巨大な伽藍が完成、末寺も百数十を数える大寺となった。伽藍の規模は正に西国一という意味...

JR尾道駅から約2km、尾道市街の東端に位置する。創建は古く、616(推古天皇24)年、聖徳太子の開基と伝える古刹。鎌倉時代の終わり、奈良の西大寺の僧、定證上人の発願により再興されるが、火災によりわずか四半世紀で伽藍を焼失。しかしながら、尾道の民衆によって火災の翌年には再建された。室町時代には、足利尊氏が九州平定の際に参詣し...

千光寺公園*は、JR尾道駅から北東に約1km、標高144.2mの千光寺山の山頂から中腹にかけて広がる公園。園内には、千光寺を中心に、全長約63mの展望デッキが特徴の頂上展望台、安藤忠雄氏の設計による尾道市立美術館、林芙美子*をはじめとした尾道ゆかりの文人の作品を刻んだ文学碑が点在する「文学のこみち」などがある。眼下には瀬戸内の多...

尾道市市街から南西に約16km、瀬戸内海に浮かぶ生口島(いくちじま)にある瀬戸田港の西約1kmにある。日本画の巨匠 平山郁夫*が「私の原点は瀬戸内の風土である」と語る自身の故郷に1997(平成9)年開館。幼少期の絵日記帳から、生まれ育った瀬戸田の風俗を取材した初期の作品、日本画家としての転機となった「仏教伝来」(1959(昭和34)年...

田の神を祭って稲作の平穏と豊穣を願うと同時に、田植え作業を楽しくしようと生まれた行事で、美しく飾り立てた牛で代掻きを行い、華やかな囃子に合わせて田植えを行う。毎年6月第1日曜日に、北広島町役場から東に1.5kmほどの田を会場に開催される。広島市街からは北に約50km。 中国地方一帯では、古くは中世から、田植唄を歌いながら大勢...

江の川は、広島・島根県境の阿佐山(標高1,218m)に源を発し、幾つもの小支川をあわせながら広島県側を流れ、中国山地を貫流し、島根県江津市で日本海に注ぐ。かつての江の川は平地を流れて日本海に注いでいたが、中国山地の隆起後も川が大地を掘り下げる力のほうが強く、そのままの流れを保ってきたため、中国山地を横切って流れるようにな...

1889(明治22)年に、海軍が呉鎮守府*を開庁した呉市は、日本一の海軍工廠*を擁する街として発展した。戦艦大和を建造した高い技術力を基に、戦後も産業の街として今に至る。海軍用地であった呉港を中心とする沿岸部には、当時の造船ドックや建物を利用した工場が建ち並ぶ工業地帯や、護衛艦・潜水艦を眺めることができる海上自衛隊の基地...

御手洗は、1994(平成6)年に重要伝統的建造物群保存地区として国から選定。瀬戸内海のほぼ中央、芸予諸島のひとつ、大崎下島に位置する。近世の沖乗り航路*の発展にともない、北前船が寄港する潮待ち・風待ちの港、瀬戸内海交通の中継貿易港として繁栄した。江戸時代中期から昭和初期にかけて、港の発展とともに海岸が埋め立てられ、時代と...

写真提供:帝釈峡観光協会

広島県の北東部、庄原市と神石高原町にまたがる、全長18kmにおよぶ帝釈川の峡谷。石灰岩台地が帝釈川によって深く浸食されて形成された。高さ8mの穴をくぐり抜ける鬼の唐門、石筍や石柱など変化に富んだ構造をもつ白雲洞、隆起と浸食作用によってできた長さ90m・幅19m・高さ40mの日本を代表する大きさを誇る天然橋の雄橋(おんばし)など、石...

大久野島は瀬戸内海芸予諸島のひとつ、広島県竹原市忠海港から南へ約3kmの沖合に位置する。ウサギの島として名が知られる大久野島だが、戦時中には化学兵器として使用するために、大量の毒ガスが製造されていた。 1927(昭和2)年には島全体が陸軍の毒ガス製造を目的として管理下となり、1945(昭和20)年まで製造が続いた。当時は、毒ガ...

竹原市は広島県中央部、瀬戸内海沿岸に位置する。市街東側、塩を積み出ししていた本川に沿って、古い町筋が延びる。江戸時代に製塩業で財をなした豪商の町であり、製塩業を基盤に、酒造業や問屋業などの多角経営を行い、賑わいを極めた。また、商いでの親交によって上方の学問や、漢詩や茶道などの文化・芸術に親しみ、多くの町人学者*を輩...

嚴島神社は原始林の深い緑を背後にし、入江の海のなかに木造建物が建ち並ぶ日本でも珍しい神社。広島市の中心部から直線距離で約15km南西に位置する厳島に鎮座する。厳島には、宮島口桟橋からフェリーでわたるのが一般的だが、広島市街から高速船も就航している。 厳島は瀬戸内海に浮かぶ島々のなかでも標高約530mとひときわ高い弥山を擁...

千畳閣は、嚴島神社の北東側の高台に位置する。豊臣秀吉が武士の鎮魂のために月に1度の千部経*の転読*供養を行うため、1587(天正15)年に発願し、安国寺恵瓊*に建立を命じた大経堂。島内では最も大きな木造建築物で、畳857畳分の広さがあることから千畳閣と呼ばれてきた。秀吉の死によって工事が中止されたため、天井板や壁は張られず、...

あなご飯は、あなごの出汁で炊きあげたご飯の上にあなごの蒲焼きを載せた料理。あなごは蒸す場合もある。宮島と本土側の廿日市市大野との大野瀬戸ではあなごがよく取れ、古くからあなごが食されてきた。大野瀬戸は潮流が速いことから、この地域のあなごは脂がのり、風味、やわらかさに優れており、「瀬戸のあなご」と称される。江戸時代後期...

嚴島神社の神様を慰めるための海上渡御の祭り。船を使い夜間に行われるため、夜半の満潮時に潮のよく満ちる日が古くからきめられ、毎年旧暦6月17日に行われる。御座船は和船3艘を並べて1艘に船組みし、その上で管絃が奏される。阿賀(呉市)と江波(広島市)の人々が漕ぐ漕ぎ船に引かれ、対岸の地御前神社に向かう。地御前神社の神事、管絃の...

JR山陽本線・西条駅の南側に位置する。西条盆地で酒造りがはじまったのは江戸時代と言われる。西条の米、気候、龍王山の伏流水を活かした酒造りは、1894(明治27)年に山陽鉄道が開通して西条駅が設置されたことを契機に、本格的な酒造業へと発展した。西条が酒都(しゅと)と呼ばれ、吟醸酒発祥の地となったのには、酒造りには向かないとさ...

太田川は広島県西部に位置し、廿日市市の冠山(標高1,339m)に源を発し、支流を集めて流下、広島市街地に入り太田川放水路と旧太田川に分流し、旧太田川はさらに京橋川、猿猴川、天満川、元安川に分流し、広島湾に注ぐ。全長は103km,流域面積は1,710km2。流域の支川・本川は樹枝状に流れるのが一般的だが、太田川は、支川は北東...

JR広島駅から西に約1km、京橋川の南側に位置する大名庭園。江戸時代初頭の1620(元和6)年に広島藩初代藩主・浅野長晟(ながあきら)が別邸の庭として築成した。作庭者は茶人としても知られる家老の上田宗箇(そうこ)。山川の景、京洛の態、深山の致を庭の中に縮景していることから「縮景園」の名が付けられたといわれる。池泉回遊式庭園*...

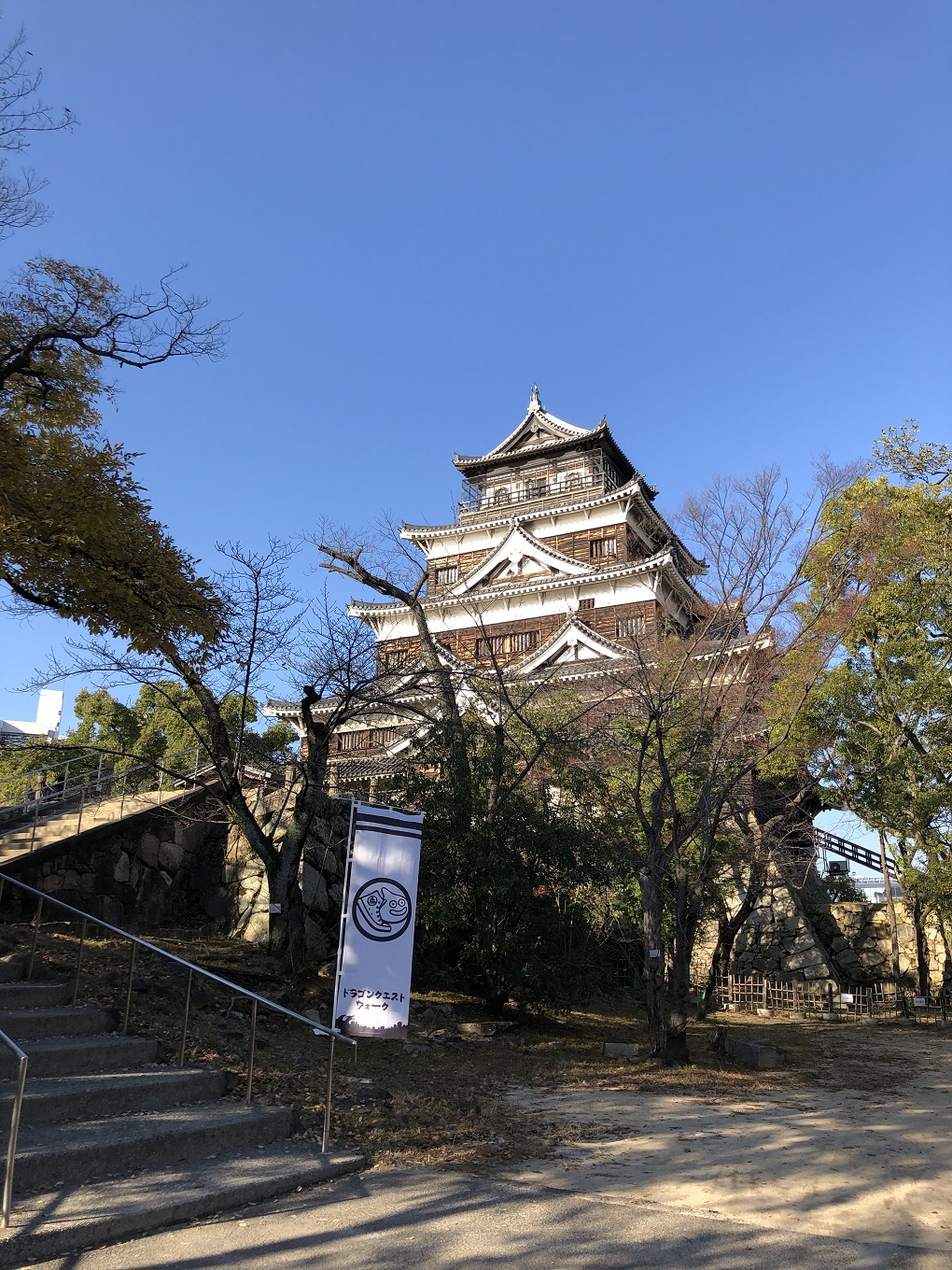

広島駅から西に約1.5km、広島市街中央北部にある。1589(天正17)年、毛利輝元が太田川河口の三角州に築いた典型的な平城。江戸時代の広島城は、五層五階の大天守と2基の小天守が南と東に連なった壮大なものだった。明治維新後も大天守は残されたが、1945(昭和20)年の原爆により壊滅。1958(昭和33)年に大天守が鉄筋コンクリート造で再建...

広島市街から北西に約15km、山麓に広がる緑豊かな動物公園。開業は1971(昭和46)年。主にアフリカとアジアの動物を展示している。動物の飼育・展示にあたっては、野生と同じような行動を引き出し、生き生きと生活する様子を観覧できるよう、並べ方や広い展示空間の確保、間近で見られる工夫、群れでの展示等を意識した展示を行っている。 ...

平和記念公園はJR広島駅から直線距離で南西に約2km、旧太田川(本川)が元安川と分岐する三角州の最上流部に位置する広大な公園で、原爆死没者の慰霊と世界の恒久平和を願い、爆心地に近いこの場所に1955(昭和30)年に完成した。江戸時代から昭和初期に至るまで広島市の中心的な繁華街であったが、1945(昭和20)年8月6日に人類史上初めて落...

広島市街から北に約4km、太田川東畔に位置する。開基は行基とも空窓とも伝えられ、創建年代や由緒は諸説が残るが、本尊薬師如来像の様式から、平安時代には創建されていたと推察されている。足利尊氏・直義兄弟が日本全国に建立した安国寺のひとつ。戦国時代の戦いで伽藍は焼け落ちたが、安土桃山時代、安国寺恵瓊*が豊臣秀吉の時代に再興し...

広島のお好み焼きは、小麦粉を溶いた生地を薄く円形状に伸ばして焼き、その上にキャベツなどの野菜をたっぷりと乗せて蒸し焼きにし、その上にそば、薄く焼いた卵などを重ねて焼き、お好み焼き用のソースを塗り青海苔を振りかけたもの。小麦粉を使った類似の料理には関西のお好み焼きや東京のもんじゃ焼きなどがあるが、広島のお好み焼きの特...

カキの土手鍋、カキ飯、カキの殻焼きなど、いずれも冬の広島を代表する味覚。通常、10月に水揚げが開始され、旬の時期は1~2月。その時期には、カキの体内に、おいしさの元となるグリコーゲンが大量に蓄えられる。 広島のマガキは小ぶりで、濃厚な味わいが特徴であり、生産量は全国の半数以上を占める。広島湾には、穏やかな地形・風波・...

写真提供:Nobutada OMOTE

JR福山駅から南西に約10kmに位置する。神勝寺は1965(昭和40)年創建の臨済宗建仁寺派寺院だが、その広大な境内を活かし、瞑想、食、墨跡、入浴、散策などの体験を通じ、禅とはなにかを感じるためのミュージアムとして、2016年にオープン。境内には、数々の伽藍や茶室のほか、彫刻家・名和晃平*らの設計によるアートパビリオンや建築史家、...

JR福山駅から南に14km、福山市の南端、沼隈半島の先端に広がる。江戸期の港湾施設(常夜燈、雁木、波止、船番所、焚場、等)がまとまって現存する国内唯一の港町であり、潮待ちの港として繁栄を極めた。いまもなお、豪商の屋敷や小さな町家がひしめく町並みが残る。海上には仙酔島を中心に、弁天島・皇后島が浮かび、みごとなその景観は日本...

JR福山駅のすぐ北側にある。福山藩初代藩主の水野勝成*が、入封してからわずか3年で築城、1622(元和8)年に完成した平山城。西国鎮衛の拠点であり、五重天守をはじめ、本丸・二之丸には数多くの櫓や城門を配する。福山城天守北側は鉄板張りであり、鉄壁の防御の構えであった。これは全国の天守の中でも極めて特殊なもので、他に類例がない...

JR福山駅・福山城口(北口)から西へ400mの位置にある博物館は、1930(昭和5)年に芦田川の川底から発見された中世の港町・市場町である「草戸千軒町」の遺跡を中心に、瀬戸内地域の民衆生活と文化を紹介している。草戸千軒展示室には、中世の人々の暮らしぶりがよく分かる日常の生活用品などの出土品の展示のほか、発掘調査で明らかになった...

JR福山駅から南西に約3km、芦田川の西岸にあり、眼下に草戸千軒町遺跡*を見渡す真言宗大覚寺派の古刹。もとは常福寺といい、創建は807(大同2)年、弘法大師(空海)の開基と伝えられるが、現在の形を整えたのは鎌倉末期である。江戸時代、水野勝成*が福山藩主として入府してからは、祈願寺として、その庇護を受けて栄えた。 境内には国...

広島県東部、福山駅の北東約50kmに位置する。江戸幕府の直轄地・天領でもあったことから、商業・金融のまちとして栄えた。当時、33軒もの両替商、いまでいう銀行があったと言われ、幕末から明治維新にかけてはその資金が徳川政権さらには明治新政権をも支えたと伝えられている。当地の金融業者の資金力は、やがて地元の福祉や教育の充実を図...

写真提供:大本山 佛通寺

JR三原駅から北西に約17km、仏通寺川沿いに佇み、周囲の自然環境と調和した寺院。日本屈指の参禅道場として知られる臨済宗佛通寺派の大本山。1397(応永4)年、小早川春平*が名僧 愚中周及*を迎えて創建した。小早川一族の帰依を受け、最盛期には山内に88寺、西日本に約3,000寺を数えたが、応仁の乱後、幾多の興亡の歴史を経て現在に至る。...

瀬戸内海は、本州西部、四国、九州に囲まれた日本最大の内海で、東西およそ450km、南北15~55 km、面積23,203km2である。灘や湾と呼ばれる広い部分が、瀬戸や海峡と呼ばれる狭い水路で連結された複雑な構造を持つ。平均水深が38.0mと非常に浅い海だが、瀬戸や海峡では水深100mを超える。700以上の島(有人島は約150)がある多島海...

写真提供:本州四国連絡高速道路株式会社

広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ西瀬戸自動車道の橋の愛称。自転車歩行者道、原付道が整備されており、海峡を横断して、自転車や徒歩でも渡ることができる。なお、新尾道大橋は、自動車専用道となっていることから渡船または隣接する尾道大橋を利用することとなる。橋や島々を含む付近一帯が、広域観光圏となっている。 新尾道大橋は、...