検索結果

印刷する検索キーワード

タイプ「自然現象」

しかべ間歇泉 ( 北海道 鹿部町 )

函館市の北側、太平洋に面した国道278号線の「道の駅しかべ間歇泉公園」にある、1924(大正13)年の温泉開発の際に発見されたという鹿部町の間歇泉。間歇泉とは、規則的または不規則的に熱水や水蒸気を噴き上げる温泉で、火山地域にみられる。ニュージーランド、アイスランドのほか、アメリカのイエローストーン国立公園の間歇泉は世界的に有...

京極の噴出し ( 北海道 京極町 )

後方羊蹄山(しりべしやま)の北西山麓にある道の駅「名水の郷きょうごく」に隣接してある「ふきだし公園」に、後方羊蹄山から大量に噴き出す湧水がある。「ふきだし公園」は後方羊蹄山腹から湧出する清澄な水を利用してつくられた自然公園。 噴出し湧水は、後方羊蹄山に降った雨や雪が地下に浸透し、数十年かけて湧き出した水。一年中湧...

写真提供:(一社)網走市観光協会

オホーツク海沿岸の流氷 ( 北海道 紋別市 / 北海道 網走市 )

流氷はオホーツク海沿岸の海一面を覆いつくす氷の塊で、紋別、網走、知床でみられる。海水が凍ってできる氷は「海氷(かいひょう)」といい、海氷として動く氷を「流氷」と呼ぶ。海水は真水に比べ凍りにくく、約-1.8℃で結氷する。 11月下旬アムール川河口付近で生まれた流氷*は、サハリン北方の海岸に凍りつき動かなくなり、もっと北の...

八甲田山の樹氷 ( 青森県 青森市 )

八甲田山は青森県の中央、青森市と十和田湖の中間に構える火山群の総称で、奥羽山脈北端の重鎮である。標高1,585mの大岳を最高峰とし、高田大岳、赤倉岳など多くの峰が連なる。 樹氷とはシベリアからの冷たい風が日本海を越えるときに湿気を多く含み、山岳にぶつかり上昇気流に乗るときに急速冷却され、0℃以下の水分のまま雪山の常緑樹に...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構

内間木洞の氷筍 ( 岩手県 久慈市 )

内間木洞は久慈市南端部、内間木川上流の山間にある鍾乳洞で、JR久慈駅、三陸鉄道久慈駅より車で約45分の場所にある。 総延長が6,350m以上にも及ぶ、国内でも有数の鍾乳洞である。特に冬場は、洞内の天井から落ちる水滴が地面で凍りつき、筍(たけのこ)状に成長する氷筍(ひょうじゅん)が群生することで名高い。氷筍は、大きなものでは2...

川原毛地獄 ( 秋田県 湯沢市 )

JR奥羽本線湯沢駅から南へ約30km、泥湯温泉の西2km、灰白色の荒々しい岩肌を見せ、硫化水素ガスを噴出させている標高約800mの硫黄山で、川原毛地獄*1と呼ばれている。辺りには鼻をつく強い硫黄臭が漂う。807(大同2)年に修験場*2として僧月窓によって開かれたという。この地は、川原毛硫黄山と呼ばれた鉱山でもあり、1623(元和9)年に採掘...

後生掛の泥火山と大湯沼 ( 秋田県 鹿角市 )

後生掛温泉の宿泊施設の脇の駐車場から沢筋に沿って自然観察研究路が整備されている。研究路は湯が沸き立つ2つの噴出孔オナメ・モトメ*1からスタートして、紺屋地獄、マッドポット泥熱泉)が点在する沢、大泥火山、大湯沼など様々な火山活動の様子を約2km、徒歩40分で観察することができる。 紺屋地獄の泥湯の泥は硫黄や硫化鉄が沈殿した...

小安峡大噴湯 ( 秋田県 湯沢市 )

JR奥羽本線湯沢駅から南東へ約30km、栗駒山(標高1,626m)西麓を流れる皆瀬川の上流に、約8kmの険しいV字谷の小安峡がある。その谷底の川岸には、轟音とともに98℃の熱湯を噴き出す大噴湯があり、高低差60mほどを降りると、その先に渓流沿いの遊歩道が続く。この遊歩道は上流、下流2個所の駐車場から降りることができ、徒歩片道30分ほど。岩壁...

写真提供:一般社団法人 山形市観光協会

蔵王の樹氷 ( 山形県 山形市 / 山形県 上山市 )

蔵王の冬のシンボル。シベリアから吹いてくる季節風が、日本海の水分を含み朝日連峰を越える時急激に冷却されて水滴となり、これと雪雲のなかの雪片がアオモリトドマツに繰り返し付着して凍りつき樹氷となる。風上に向かって成長し、さらにその上に雪が積もって人の形に似てくることから、スノーモンスターの愛称もある。 樹氷ができる時...

写真提供:栃木県

雲竜渓谷の氷瀑 ( 栃木県 日光市 )

稲荷川の上流、女峰・赤薙山の谷間にあり、渓谷をはさんで多くの滝がかかる。 厳冬期には谷一面巨大な氷柱が出現する。高さは100mにもおよび、横にもさまざまな形に変化して、氷の殿堂などと呼ばれている。年により気温が変化し氷瀑の大きさも変化するが、2月第一週がふだんでも最大に成長する。 上級登山者には氷壁登攀地として有名で...

殺生石(賽の河原) ( 栃木県 那須町 )

温泉神社に隣接する殺生石園地には亜硫酸ガスや硫化水素など有毒ガスが噴出し、硫黄の香りが立ち込め草木もない荒涼とした風景が広がる、賽の河原と呼ばれる場所がある。 その園地の奥には能や謡曲の題材になり、芭蕉が「おくのほそ道」でも訪れ、九尾狐伝説にまつわる史跡の「殺生石」がある。 九尾狐伝説とは、中国・インド・日本を...

大涌谷 ( 神奈川県 箱根町 )

大涌谷はおよそ3,000年前、箱根火山活動の最末期に神山北山腹の爆裂によってできた谷である。神山を形成した岩しょうが冷え固まるにつれて、揮発性物質がガスとなって蓄積され爆発したもので、この爆発は冠ガ丘を造り、押し出された土砂は芦ノ湖を造った。標高は約1,000m。 大涌谷はかつて「大地獄」と呼ばれていたが、1873(明治6)年8月...

富山湾の蜃気楼 ( 富山県 魚津市 )

蜃気楼とは、大気中の温度差によって光が屈折し、遠方の風景などが、伸びたり、反転した像が現れたりする現象のこと。魚津市の海岸は古くから蜃気楼の展望地として知られており、対岸の建物や航行中の船舶が伸びた姿などが見られる。蜃気楼には2種類あり、春の蜃気楼として有名な「上位蜃気楼」と冬の蜃気楼として知られる「下位蜃気楼」があ...

写真提供:富山県 立山カルデラ砂防博物館

立山カルデラの山体崩壊 ( 富山県 富山市 / 富山県 立山町 )

立山カルデラは立山連峰の南西、室堂平から弥陀ヶ原の南に位置する東西6.5km、南北4.5kmの楕円形の大規模なくぼ地である。この地形は4万年前頃まで活動した弥陀ヶ原火山などが地震や大雨などにより侵食されてできた「侵食カルデラ」と考えられており、日本有数の巨大崩壊地形である。 周辺には跡津川断層をはじめいくつもの活断層が分布し...

写真提供:白山手取川ジオパーク推進協議会

岩間の噴泉塔群 ( 石川県 白山市 )

白山国立公園の地獄谷に源を発する中ノ川の上流域に点在しており、一帯は国の特別天然記念物に指定されている。噴出する温泉に含まれる石灰質分が沈殿してできる石灰華が釣鐘型の塔状になったもので、高さ4mに達するものもある。先端の噴気孔から100度近くの熱湯が勢いよく噴き出し、2~3mの高さに湯煙を上げるものもある。噴泉塔の形成につ...

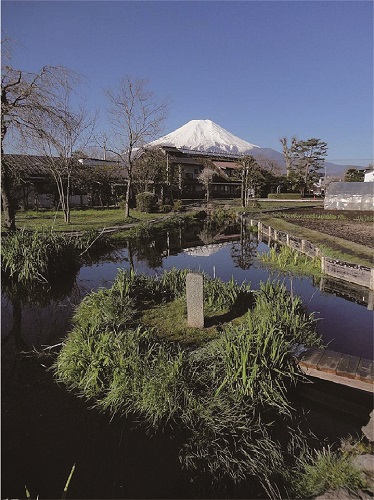

写真提供:忍野村役場

忍野八海 ( 山梨県 忍野村 )

はるか昔の忍野八海の周辺には、富士山の伏流水を溶岩がせき止めて形成された忍野湖があったとみられている。この忍野湖の水位が下がり、湧水口が池として残ったのが忍野八海*で、富士山東麓忍野村(忍草)に点在する、湧池*、出口池*、お釜池、濁池、鏡池、菖蒲池、底抜池*、銚子池の8つの池のことを指す。 富士山に降った雨や雪が溶...

写真提供:諏訪市

諏訪湖の御神渡 ( 長野県 岡谷市 / 長野県 諏訪市 / 長野県 下諏訪町 )

岡谷市、諏訪市、諏訪郡下諏訪町にまたがる諏訪湖独特の冬の自然現象で、氷点下10度前後の日が続くと湖が全面結氷し、さらなる冷え込みにより氷が裂け、昼と夜の温度差によってその裂け目が徐々にせり上がることで大音響とともに山脈のような筋になる現象。 最近は、気温の上昇とともに出現することが少なくなってきているが、1月から2月...

柿田川の湧水 ( 静岡県 清水町 )

JR東海道本線・東海道新幹線三島駅から南西に約2.5kmの場所に柿田川の湧水群がある。周囲は柿田川公園*1として整備されている。狩野川の支流柿田川は全長1.2kmで、富士山周辺に降った雨や雪が11000~8000年前の富士山噴火により流出した三島溶岩流の中を通り、この地で湧出した水源によって形成されている清流である。地質鉱物が学術上貴重で...

大谷崩 ( 静岡県 静岡市 )

静岡市の最北、山梨県境にあるのが標高1,999.7mの大谷嶺(おおやれい)。この山の南斜面には山体崩壊で形成された大谷崩れ(おおやくずれ)があり、日本三大崩れ*1のひとつといわれる。 山体崩壊のあった北側尾根上には線状凹地*2が発達し、緩やかな稜線を作っている。この山体崩壊は宝永地震*3(1707年)によってできたと記録されており...

写真提供:徳島県・徳島県観光協会

鳴門の渦潮 ( 徳島県 鳴門市 / 兵庫県 南あわじ市 )

JR鳴門線鳴門駅からバス鳴門公園線終点。ここから渦潮を見ることができるが、渦潮を見る観潮船の乗り場も近い。規模の大きい渦潮が生ずる鳴門海峡は、大毛島北東端の孫崎と淡路島の西南端鳴門岬の間にある1.3kmの狭い水道をいい、中央に中瀬という岩礁と孫崎に近接して裸島、南に飛島がある。 日に4回、瀬戸内海と紀伊水道との潮の干満の...

来島海峡の潮流 ( 愛媛県 今治市 )

今治市とその沖に位置する大島の間の幅5km弱の海峡。「一に来島、二に鳴門、三とさがって馬関瀬戸(ばかんせと)」とうたわれる海の難所で知られ、鳴門海峡・関門海峡と並ぶ日本三大急潮流の一つである。来島海峡は、1日に平均約1000隻もの船が通る日本有数の交通量の多い海峡で、中水道では最大10ノット(時速約18km)の流れとなって、渦潮...

写真提供:愛媛県大洲市役所

肱川あらし(肱川の朝霧、雲海) ( 愛媛県 大洲市 )

「肱川あらし」とは、晴れた日の朝、上流の大洲盆地で涵養された冷気が霧を伴い、両岸が山で挟まれた肱川を河口まで流れ出すという珍しい自然現象のことである。これは、大洲盆地と伊予灘との間の夜間の温度差によって起こる現象で、日没1~2時間後から翌日の正午頃まで、寒冷多湿の強風が肱川に沿って流れ、海上へ吹き出すさまをいう。 ...

伊ノ浦瀬戸(針尾瀬戸) ( 長崎県 佐世保市 / 長崎県 西海市 )

大村湾の海水が佐世保湾へ流れ出るときに生じる急流。外海の佐世保側と大村湾の満潮・干潮の時間に大きな差ができるため、潮の流れが速くなり渦潮が発生する。最大急潮9ノット。瀬戸の幅は狭いところで約200m。 急流をまたいで、佐世保市側(針尾島)と西海市側(西彼杵半島)を結ぶ西海橋*と新西海橋*の2本の橋が架かる。

不知火 ( 熊本県 宇城市 )

熊本県南西岸から鹿児島県北西岸にかけての九州本土と天草諸島に囲まれた八代海(別名不知火海)上に見られる自然現象で、旧暦8月1日(八朔)の未明に八代海(不知火海)上に見られる無数の火を不知火と呼ぶ。不知火が発生する要因は不明な点もあるが、潮の干満差や海上の気温差など、八代海北東部海域の地形と気象条件の下に、漁火や対岸の...

白川水源 ( 熊本県 南阿蘇村 )

熊本県北東部の阿蘇郡南阿蘇村、九州自動車道熊本ICから車で約50分、南阿蘇鉄道南阿蘇白川水源駅から徒歩約10分にある。阿蘇カルデラ内の中央火口丘群の南の裾野に位置する。 熊本市内の中央を流れる一級河川の白川は、流水のほとんどが上流域の阿蘇カルデラに降り注いだ雨や湧水が集まったもので、この白川の源となるのが白川水源である...

写真提供:別府地獄組合

別府地獄めぐり ( 大分県 別府市 )

地獄とは地中から熱湯・噴気・熱泥が噴出するところのことで、そのようすが灼熱地獄を思わせるのでこの名がある。市内に十数ケ所あり、鉄輪温泉街の北西端に密集するほか、柴石温泉のそばの地獄が知られる。 「地獄めぐり」は地獄組合所属の海地獄、血の池地獄、龍巻地獄、白池地獄、鬼石坊主地獄、かまど地獄、鬼山地獄の7箇所を巡るのが...

八重干瀬 ( 沖縄県 宮古島市 )

宮古島の北方、池間島の北の沖5~22kmに、南北約12km、東西約7kmの範囲にわたって大小100ものサンゴ礁が分布しているエリア。干瀬が幾重にも重なっていることから(諸説あるが)、「八重干瀬」と書いて「やびじ」や「やえびし」などと呼ばれている。満潮時は海中に没しているが、1年で最も干満の差が大きい4月の大潮の数日間、サンゴ礁が海上...