仙台市

印刷する仙台市は、宮城県中部にある県庁所在都市。北は多賀城市、利府町、富谷市、大和町、南は名取市、村田町、川崎町、西は山形県の山形市と東根市に接し、東は太平洋に面する。

鉄道はJR東北本線、仙山線、仙石線、東北新幹線が通じる。道路では国道4号、45号、48号、286号、457号のほか、東北自動車道が通じ、仙台南、仙台宮城、泉の各インターチェンジがある。この他、三陸自動車道、仙台南部道路、仙台東部道路の有料道路がある。また、市営地下鉄南北線、仙台港から苫小牧、名古屋への長距離フェリー、岩沼と名取両市にまたがる仙台空港(大阪、札幌、ソウル、台北、グアム等へ就航)があり、JR仙台駅から仙台空港まで直通する仙台空港アクセス鉄道が通じる。

仙台平野のほぼ中央にあり、市域の西は奥羽山脈、東は太平洋に囲まれる。奥羽山脈には蔵王国定公園や県立自然公園である船形連峰などの1000m級の山並みが連なって市域面積の約6割を森林が占め、その東には広い丘陵地が続く。広瀬川、名取川、七北田川が太平洋に注ぎ、これらの河川により形成された河岸台地や段丘の上に発達。大都市でありながら、自然と調和した「杜の都」として知られている。

1889年(明治22)市制施行。昭和に入り変遷を繰り返し、1988年(昭和63)泉市、秋保町を編入。1989年(平成1)政令指定都市となる(行政区は5区)。1601年(慶長6)伊達政宗が、領内の中枢と交通の要衝であると同時に広遠な平野を控えて大きく発展する可能性を備えた仙台に居城を定めて国分氏の居城だった千代城のあとに新たに白を築いて仙台城(青葉城)とし、それ以来、仙台は全国有数の城下町として栄え、質実剛健の気風に加えて「伊達者」の名を冠せられるほどの独自の文化を生んだ。明治維新に際しては、時流にのれず、士族の凋落とともに沈滞期に入ったが、市制施行後に軍事・司法・運輸・通信等の国家機関や、東北帝国大学などの教育機関の存在により「東北の治府」、「学都」と評され、戦後の復興事業や都市計画事業により都市整備が進み、現在も東北の中枢都市として発展を続けている。

商業都市としてのイメージが強いがさまざまな業種の事業所がバランス良くある。近年では、首都圏からのアクセスも含めた利便性の高い仙台駅東口周辺にIT関連企業が集中して「仙台ITアベニュー」を形成している。県内の都市機能の多くが仙台に集中しているほか、東北地方を管轄する企業の支店や国の出先機関の多くが仙台に立地。大学・短大、博物館、美術館、図書館などが集まって学術文化都市でもある。

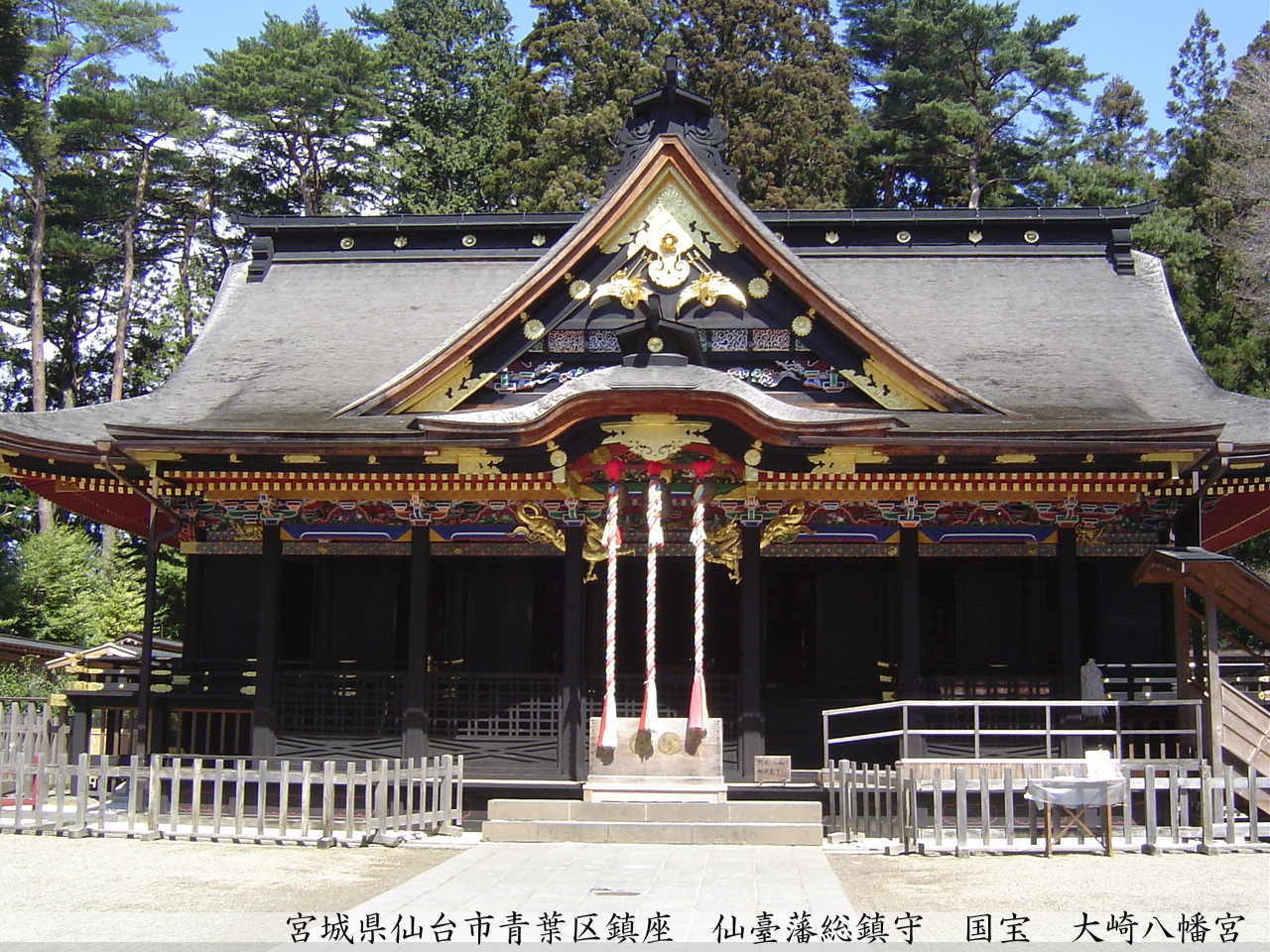

伊達文化の栄華を伝える仙台城跡を始め、応神天皇らを祀る大崎八幡宮(権現造の本殿は国宝)の他、伊達政宗らの廟所がある瑞鳳寺、東照宮、国分寺薬師堂(いずれも国指定重要文化財)、青葉神社、大年寺、竜宝寺など伊達氏ゆかりの社寺がある。また、遠見塚古墳、陸奥国分寺跡、陸奥国分尼寺跡、林子平の墓、留守氏の居館だった岩切城跡(いずれも国指定史跡)、苦竹のイチョウ、朝鮮ウメ(いずれも国指定天然記念物)などがある。年中行事としては、東北三大祭りの一つ8月上旬の仙台七夕まつり、正月14日夜に大崎八幡宮境内で行われるどんと祭(松焚祭)の他、大崎八幡宮の能神楽(選択無形民俗文化財)、ユネスコの無形文化遺産に登録された秋保町の3地区で伝えられる田植踊(秋保の田植踊、国指定重要無形民俗文化財)などがある。文化施設としては、2001年(平成13)国宝に指定された慶長遣欧使節関連資料や、伊達家の文化財などを収蔵する仙台市博物館、宮城県美術館、仙台文学館、理学系の仙台市科学館、東北大学総合学術博物館、地底の森ミュージアムなどがある。このほか、作並温泉、秋保温泉などの温泉郷、蔵王国定公園、県立自然公園二口峡谷、県立自然公園船形連峰、泉ヶ岳などがある。特産品は、埋れ木細工、玉虫塗、堤焼人形、堆朱、仙台たんす、仙台平や九重、仙台駄菓子、笹かまぼこ、仙台みそ、牛舌などが知られている。

観光資源一覧

写真提供:公益財団法人仙台観光国際協会

秋保大滝 (宮城県 仙台市 )

国指定の名勝で、「日本の滝百選」に選ばれている秋保大滝。秋保温泉から西へ約14km、山形県立石寺(りっしゃくじ)の奥の院といわれる秋保大滝不動堂*の裏手に滝見台がある。深い木立の中、落差約55m、幅約6mで流れ落ちる滝は水量が多く、滝の白いしぶきと周囲の新緑あるいは紅葉となる時期にはいっそう映える。この滝見台のほかに、秋保大...

写真提供:秋保・里センター

磐司岩 (宮城県 仙台市 )

秋保温泉から西へ22km、太白区秋保町馬場岳山国有林内の二口峡谷の最奥にある磐司岩は、名取川沿いの凝灰岩・集塊岩からなる岩壁である。その表面を落ちる多数の滝の浸食で現われた柱状節理が高さ80~150m、長さ3kmにわたって屏風を立てめぐらしたように連立する姿は豪壮そのもの。名取川の南側には、日陰磐司(ひかげばんじ)や日陽磐司(ひ...

写真提供:大崎八幡宮

大崎八幡宮 (宮城県 仙台市 )

仙台城跡の北方、青葉山の緑が望める丘陵地に鎮座する。石鳥居*をくぐって急な石段を一直線に上り、老杉が茂る境内広場に出ると、門のような長床*が構え、その奥に社殿*が立つ。 1604(慶長9)年、伊達政宗によって仙台藩総鎮守として創建。社殿は、1607(慶長12)年に建造された日本最古の桃山様式建築で、1952(昭和27)年に国宝に指...

仙台城跡 (宮城県 仙台市 )

仙台城は、仙台藩初代藩主、伊達政宗によって造営された。仙台駅から青葉通りを西へ進み、広瀬川に架かる大橋を渡ったところに大規模なその城跡が残っている。本丸跡の標高は115m、本丸跡の最高所(天守台)は標高143mである。仙台市街を一望に見下ろし、遠く太平洋も望める景勝地の青葉山丘陵に城跡を残す。本丸の南は深さ80mを超える竜の口...

仙台七夕まつり (宮城県 仙台市 )

七夕は日本で古くから行われてきた伝統行事である。近年は、くす玉や吹き流しなどの飾りがいっそう豪華になっており、その豪華さの筆頭が、東北三大祭り*の一つにも数えられている仙台七夕まつりである。仙台市中心部及び周辺の地域商店街では、商店がそれぞれに趣向を凝らした飾りつけをして、その豪華絢爛さを競い合う。七夕の期間は毎年8...

写真提供:輪王寺

輪王寺 (宮城県 仙台市 )

仙台駅から西へ約1km、寺屋敷の続く通りの一角にある。輪王寺は1441(嘉吉元)年、伊達家11代当主持宗によって創建された、東北有数の庭園をもつ曹洞宗の寺院。起源は福島県梁川だが、伊達家の居城の移転にともない移転を繰り返し、1602(慶長7)年に現在の地に定まった。1876(明治9)年に、仁王門のみを残し全焼。以降荒廃した輪王寺を、19...

写真提供:瑞鳳殿

瑞鳳殿 (宮城県 仙台市 )

仙台駅の西南、広瀬川が大きく屈曲する右岸の経ヶ峯(きょうがみね)にある。廟所に至る石組の美しい石段と、両側に樹齢380余年にもなる杉の巨木がそそり立つ参道が伊達家栄華の一端を伝える。石段登り口に瑞鳳寺*の本堂があり、向かい側に伊達家公子公女廟、通称「お子様御廟」がある。 1636(寛永13)年生涯を閉じた伊達氏17世・仙台藩初...

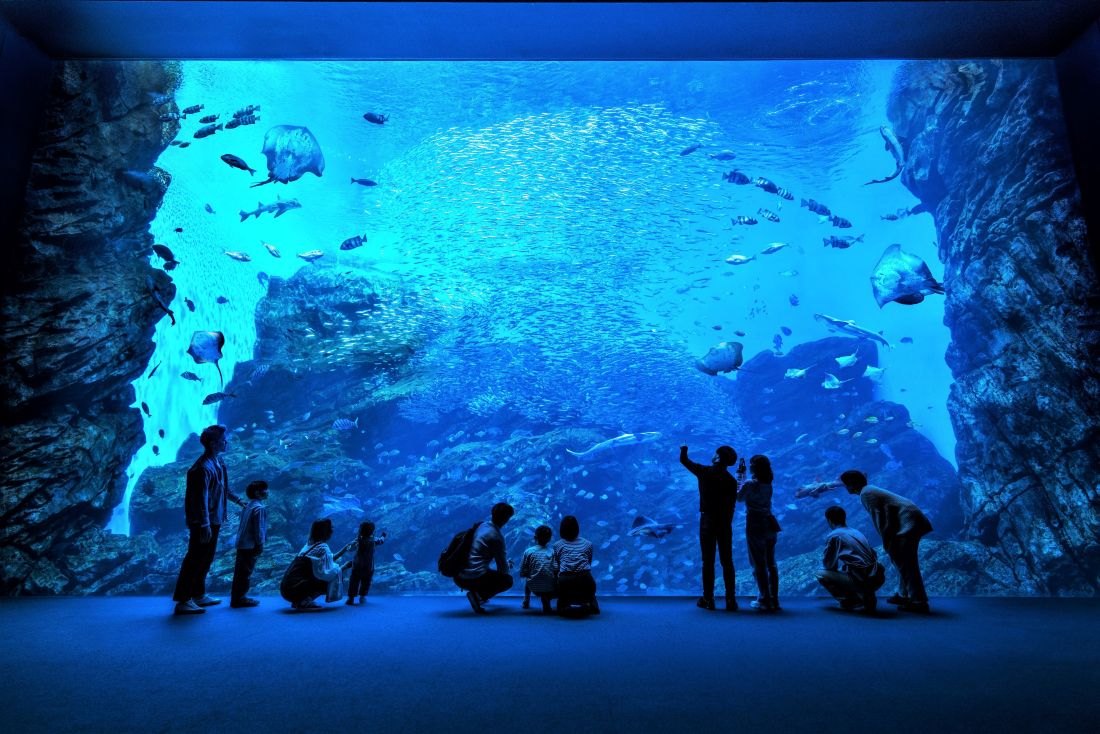

写真提供:仙台うみの杜水族館

仙台うみの杜水族館 (宮城県 仙台市 )

2015(平成27)年7月宮城野区に開館。同年5月に閉館したマリンピア松島水族館から生き物や飼育員の多くを引き継ぎ、運営は株式会社横浜八景島が担う。約100基の水槽、総水量約3,000t、延床面積は約9,900m2、300種5万点を展示する東北最大級の水族館。日本の海や世界の海を再現する。 1階が「日本のうみー東北のうみー」。親潮...

写真提供:仙台牛たん振興会

仙台市の牛たん (宮城県 仙台市 )

牛たん発祥の店は「味太助」といわれる。「味太助」の初代佐野啓四郎が、1948(昭和23)年、仙台市中心部に牛たん焼きの専門店を開き、全国にその味を広めた。牛たんといえば塩味が定番だが、この「牛たんしお味」を考案したのが佐野氏である。以降、仙台に多くの牛たん専門店が誕生していった。そして昭和50年代に入ると「味の牛たん喜助」...

写真提供:公益財団法人仙台観光国際協会

定禅寺通のケヤキ並木 (宮城県 仙台市 )

ケヤキは宮城県の県木、仙台市の市木になっている。「杜(もり)の都*・仙台」では、ケヤキを街路樹として植栽している通りがあり、なかでも定禅寺通のケヤキ並木は、緑美しい風格あるものになっている。 地下鉄南北線勾当台公園駅を出てすぐの勾当台公園から西公園を結ぶ約700mの定禅寺通には、4列の美しいケヤキ並木があり、「日本の道...

地底の森ミュージアム (宮城県 仙台市 )

仙台市の東南部、地下鉄南北線長町南駅から西へ徒歩5分のところにある。旧石器時代を中心にしたテーマミュージアムであり、1996(平成8)年に開館した。正式名称は、仙台市富沢遺跡保存館である。 富沢遺跡は、氷河期にあたる2万年前の湿地林跡の一角で、当時の人類が活動した痕跡が発見された、世界的にも貴重な遺跡である。地底の森ミュ...

写真提供:仙台東照宮

仙台東照宮 (宮城県 仙台市 )

仙台市青葉区、JR仙山線東照宮駅の北約200mのところにある。1654(承応3)年、仙台藩2代藩主伊達忠宗が建立した徳川家康を祀る神社。伊達藩の威信をかけて造られたこの仙台東照宮は、忠宗が数々の寺社を建造している中で、晩年を代表する大事業となった。 日光東照宮の建築様式である権現造ではなく、本殿と拝殿が別棟になっていることが...