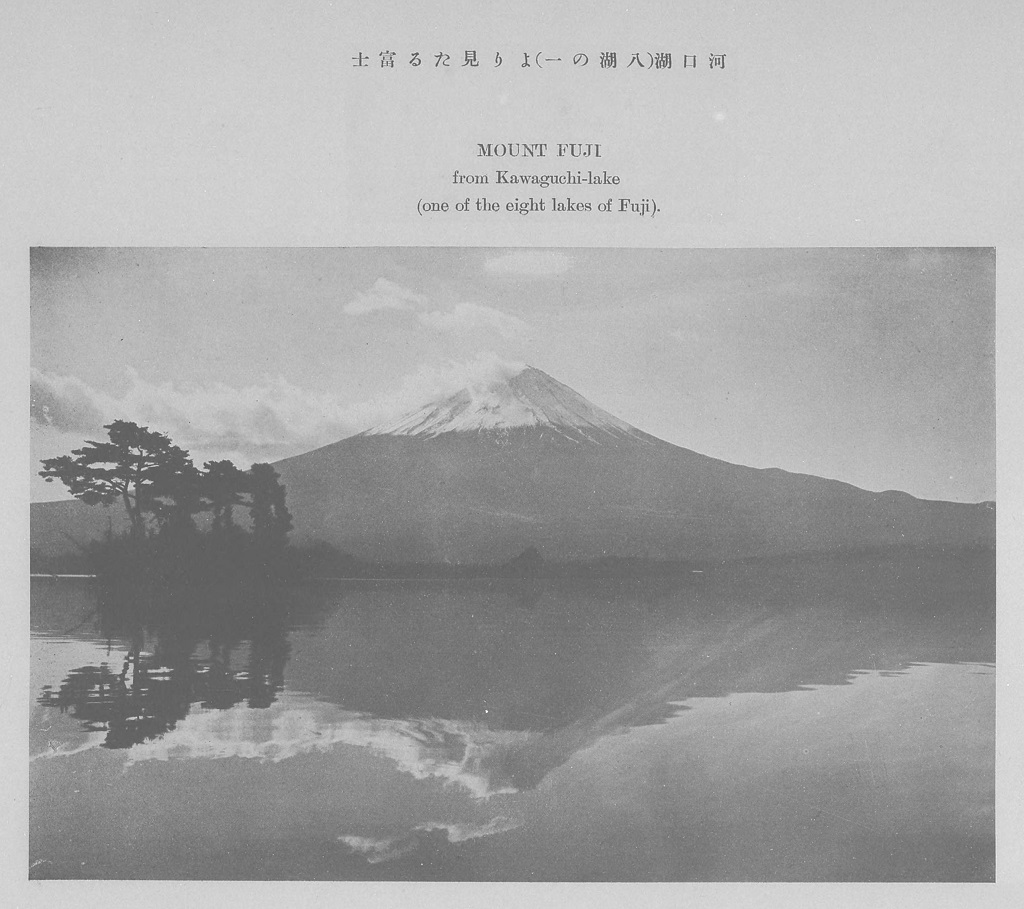

〇河口湖

大町桂月や志賀重昂の富士五湖についての評価は、十和田湖と比べて厳しい。富士五湖のひとつ河口湖は、面積で言えば確かに十和田湖の十分の一以下であることから、大町桂月は「大きさについていわば、屈斜路湖、支笏湖、洞爺湖、猪苗代湖など、第一流なり。阿寒湖、摩周湖、田沢湖、中禅寺湖、富士山麓の五湖など、第二流なり」と評価を下している。

志賀重昂は「日本風景論」において、火山によって形成された湖について、(カルデラ湖も含めた)火口湖、溶岩流による窪地に形成された湖、さらには溶岩流による堰止湖と、三つの形態に分けている。なかでも、火山が激しく噴火噴出したあとにできる「火口湖」は、「物力を極端に費了せずんば竟に得べからざること」とし、激しい力によって形成されたものなので、「平和」の実現と同じだと強弁をし、火山湖の三形態のうち、「火口湖」を高く評価している。これは日清戦争などにおける日本の大陸進出の意義を補強するためのもので、大陸の平湖と対比し、日本に多い火山湖とりわけ「火口湖」の景観がいかに素晴らしいかを説いたということは十和田湖の項でも触れた(前回たびれぽ参照)。

そのため、志賀重昂は、十和田湖を上として、窪地にできたという河口湖(実際は太田川の堰止湖であるが)を下にみる志向が強く読み取れる。いわんや、平湖の霞ヶ浦は、中国の洞庭湖と同様「平卑單一景象の庸々凡々たる湖」扱いとなる。

北海道釧路市:阿寒湖

しかし、いまや、観光資源としてみれば、十和田湖は120万人前後の観光客に対し、面積が十分の一以下の河口湖周辺は3倍の300万人を優に超える入込みがあり、しかも増え続けている。その要因はいくつか考えられる。ひとつは、当然ながら、志賀重昂のナショナリズムのコアであり、大町桂月も「山は富士」と称賛した富士山とワンセットであることが挙げられる。ふたつ目は、首都圏、中京圏、関西圏からのアクセスがよいこと。そして三つ目は、前に挙げた二つのことが前提となるが、インバウンド客にとって最も日本的な風景とイメージされるものが手軽に見ることができることなどだといえよう。

それでは、河口湖の湖自体が魅力的な観光資源なのかとなると、少し疑問符がつく。河口湖は文学作品に書き込まれていることも多いが、それは当然ながら富士山の添え物としてしか登場しない。一番良い例が太宰治の「富嶽百景」だ。「河口湖」という固有名詞は何ヵ所か出てくるが、景観として表現されているのは、「まんなかに富士があって、その下に河口湖が白く寒々とひろがり、近景の山々がその両袖にひっそり蹲(うずくま)って湖を抱きかかえるようにしている。私はひとめ見て、狼狽し、顔を赤らめた。これは、まるで、風呂屋のペンキ画だ。芝居の書割(かきわり)だ。どうにも註文どおりの景色で、私は、恥ずかしくてならなかった」と「富士山」の景観の俗物性を描写するところであり、まさにその俗物性を補強する存在となっている。

また、松尾芭蕉も、河口湖の湖畔の産屋が崎で、「雲霧の暫時百景をつくしけり」と詠んだといわれ、井伏鱒二は「岳麓点描」でこの句を「ここから見た富士には雲も霧もなくて、正月の飾餅の形をしたような笠雲が頂上に被さってゐた」と解釈しており、湖そのものを表現したものではない。

たしかに、富士山、とくに逆さ富士を映す以外に、取り立てての魅力があるかというと、何度も訪ねたことのある私にしてもなかなか思いつかない。河口湖自体は、大町桂月や泉鏡花が表現する十和田湖のようなカルデラ湖(あるいは「火口湖」)が見せるダイナミックな景観には欠け、堰止湖にありがちな平板、凡庸な湖岸線で、とりわけ水深が深いわけでもなく、湖水の色が際立つこともない、自己主張の少ない湖かもしれない。

山梨県富士河口湖町:河口湖

その一方、谷崎潤一郎の「細雪」に出てくる描写が「河口湖」の魅力の本質ではないかとも思える。「二人は暑い東京から逃れて来て、爽やかな山麓の秋の空気を深々と吸い、ときどき湖のほとりの路を逍遥したり、二階の部屋のベッドの上に身を横たえつつ富士の姿を窓越しに眺めたりするだけで、既に十分満足であった」と湖の魅力を富士山とのセットで描いているものの、その次に出て来る「触覚に訴える空気の肌ざわりのせいであった。彼女は清冽な湖水の底にでもいるように感じ、炭酸水を喫するような心持であたりの空気を胸一杯吸った」という描写は、河口湖の空気感そのものを指し、私がかつて河口湖の魅力のひとつだと思っていたものだ。

河口湖は標高833mと、富士五湖の中ではもっとも低いが、十和田湖の標高400mに比べれば遥かに高地にあり、この空気感を持ち合わせるのに十分だったのだ。「細雪」のこの場面は河口湖畔の老舗ホテル富士ビューホテルにおけるものだが、このホテルは、1936(昭和11)年に、外国人向けの高級リゾートホテルとして誕生し、外国人たちに富士の眺望とこの空気感を提供していた。現在の河口湖の状況をみると、多種多彩な宿泊施設、観光施設、イベントなどが揃い、日本有数の観光地となり、国内外からの多くの観光客で賑わっている。その分、河口湖がかつてもっていた、「細雪」で描かれた空気感は薄れてしまったのも事実である。

空気感が薄れたことにより、谷崎が描いたような魅力は減ぜられたのではあるが、一方では、湖としての自己主張が弱いということによって、富士山という大御所の引き立て役として十分に役割を果たし、多くの観光的な関連施設とも自在に組み合わせることもできているともいえる。ある意味では時代に見合った観光地なのだろう。

となれば、河口湖自体は、かつての魅力であった空気感は本栖湖や精進湖に任せ、富士北麓の観光地の要衝としての機能に徹し、世界に通じるトップクラスの観光地という高みを目指すべきだろう。もちろん、競合、競争相手を国内だけに求めるのでなく、グローバルでの戦いを試みるべきだろう。そのためには、さらにレベルの高い観光関連施設や富裕層向けの宿泊施設、あるいは交通インフラなどの開発を進めるべきであり、民間も公的機関もより一層、継続的な投資をしていくことが必須となるだろう。

〇霞ヶ浦

霞ヶ浦は、志賀重昂や大町桂月には鼻にもひっかけてもらえなかったが、彼らが称揚し、明治期以降に知られるようになった十和田湖に比べれば、万葉の時代、あるいは古墳時代からその名は知られ、社会的有用性も高かった。志賀らの評価が低かったのは、「山湖」でなく「平湖」であったためだが、古代から霞ヶ浦の評価が高かったのは、その逆で「平湖」であったが故だ。

「平湖」としての霞ヶ浦は、桜川・恋瀬川の下流部が沈降したところへ、海水が流れ込んで入江となり、そののち鬼怒川によって運ばれた沖積物が出口をせき止めたためにできた湖だ。広々とした沖積平野に囲まれた湖で、さらに鹿島灘に通じていた内湾として東西の結節点となっていたことから、古くからこの地が東国統治の重要拠点になり、交通の要衝となった。このため、周辺は古代から栄え、数多くの貝塚や古墳が点在し、鹿島神宮、香取神宮という2つの古社が鎮座する。また、湖の西部には高浜入と土浦入という2つの大きな入り江があり、かつてはそれぞれ常陸国国府の港として機能し、江戸時代には、土浦、佐原、潮来などが江戸への物流の集積地、起点として栄え、いまも古い町並みが残る。

茨城県:霞ヶ浦

こうした長い歴史は、「万葉集」や8世紀編纂の「常陸国風土記」にも数多く記されている。「万葉集」では、当時の霞ヶ浦の名称であった、「浪逆(なさか)の海」を織り込んで「常陸なる浪逆(なさか)の海の玉藻こそ引けば絶えすれ何(あ)どか絶えせむ 詠み人しらず」(「常陸にある波逆の浦の玉藻ならば、如何にも引くと切れるかも知れぬ。私はなんとして、通ふ事を途切らしませうか」解釈・折口信夫)と詠まれている。

同時代の「常陸国風土記」においても、霞ケ浦の高浜(現石岡市)について「芳菲の嘉辰、揺落の凉候、駕を命じて向ひ、舟に乗りて游ぶ。春は浦の花千に彩り、秋は岸の葉百に色づく。歌へる鶯を野の頭に聞き、舞へる鶴を渚の干に覽る。社郎漁孃、濱洲を遂ひて輻湊り、商豎農夫、䑧艖に掉さして往來す。況乎、三夏の熱き朝、九陽の蒸すが如き夕、嘯ける友、率たる僕と濵曲に並び坐りて、望みを海中に騁す。」(花の春、紅葉落葉の秋になると、乗り物を命じて出向き、また舟を漕ぎ出して遊ぶ。春の浦には花が千々に彩り、秋には岸の木々の葉が色づく。春はさえずる鶯の声を野に聞き、秋には舞う鶴の姿を渚で見る。村々の若者と娘は、浜辺に群れつどい、商人と農夫は小舟に棹さして往来する。真夏の暑い朝、陽光で蒸し暑い夕暮れには、友に呼びかけ、浜かげにともに並んで座り、海上はるかにながめやる)と、景勝の地として、また、交通の要衝の地として、多くの人々が訪れ、集まっている様子を記している。この地の現在と言えば、小さな社(高浜神社)とコンビニエンスストアが湖(恋瀬川)に向かって建ち、街並みが少しばかり続く、鄙びた風情の湖畔の風景をみせているのに過ぎず、往古の景勝地の面影はない。

茨城県石岡市:高浜神社

その後の時代でも、「霞ヶ浦」は京にも知られ歌枕として定着し、藤原定家が「春がすみ霞の浦をゆく舟のよそにも見えぬ人を恋ひつつ」と詠んでいる。

さらに、江戸期には、香取、鹿島神宮や潮来の水郷などを合わせ、江戸からの参詣、行楽や保養の場としても人気があった。また、湖周辺は肥沃な平野を抱え、富農、篤農が多く、江戸の文人画人を招聘して逗留させ、句会や歌会を催したり、絵画の頒布がなされたりした。松尾芭蕉の「鹿島紀行」でもこの地での活動が記されており、小林一茶もたびたびこの地で月並発句会を開いていた。「東海道中膝栗毛」で知られる十返舎一九は、「常陸道中記」のなかで潮来から行方(なめがた)の玉造浜へ向かい、「長閑さはこれぞ琥珀の玉つくりちりひとつなき春の青空」「このあたり、すべてなまず、こい、ふなたくさんなり」と狂歌を詠んでいる。もっとも、十返舎一九は、全国の道中記を書いているので、霞ヶ浦の景勝を取り立てて褒めているわけでもないが、舟運を利用した、江戸からのポピュラーな行楽地となっていた。

明治期に入っても、のちに「山湖」称賛派となる大町桂月ではあるが、1901(明治34)年の「北総の十六島」では、「利根川の下流、霞ヶ浦の末と相會する處、十六島は今ひとつに成りたれども、水路縱横、烟霞縹渺、白帆相望み、漁歌相答へ、名たゝる三社、屹として水湄に鼎立す。三社とは、香取祠、鹿島祠、息栖祠、是れ也」とし、とくに「霞浦刀水の間、十六島附近の烟霞の趣は、また類ひあるべうも思はれず。仰いで神世の昔、香取、鹿島兩神の雄圖を偲び、眼前の風光、一層ゆかしき心地す。…中略…明月の下、蘆花雪を吹くのほとり、願はくは、黄塵にけがれたる衣を江上の清風に振ひ、手づから巨蟹を捕へて、扁舟の巾に醉臥せむ哉」と、この時点では絶賛している。

また、竹久夢二も1925(大正14)年に書かれた「流れの岸の夕暮れに」で、かつてはと前置きはしているものの「霞ケ浦を、土浦、白濱、牛堀、佐原、銚子と昔の讀本の挿繪のテイムス河の景色にあるやうな汽船に乘つて、ざわざわと蘆荻の中を風をたてて走つてゆく船の夜明方の心持は凉しく思ひ出せる」と、その風情を語っている。

茨城県鹿嶋市:鹿島神宮本殿

茨城県潮来市:水郷

しかし、明治末くらいから霞ヶ浦の評価が下がっていく。鉄道の開通に伴い舟運が衰退し、交通の要衝から転落していくのとちょうど軌を一にして、マイナーな観光地、行楽地となっていった。そして、志賀重昂の「日本風景論」などによって日本のナショナリズムにマッチして陽の目をみた「山湖」が、交通アクセスの改善などもあり急激に株を挙げることになった。大町桂月も「山湖」称賛派となり、十和田湖を「天下無比の名勝」と持ち上げるまでになってしまう。

このように観光資源の評価として霞ヶ浦は近代に入ってからは今一つではあるものの、首都圏の消費地に近いこともあり、日帰りとはいえ、周辺市町村には、年間の1710万人の観光客の入込みがある。滞留時間を延ばす観光へのシフトは、霞ヶ浦の長い歴史をみれば可能ではないだろうか。それはまた、日本の「平湖」の良さをどうコンセプト化していくかにかかっているかもしれない。

すでに地元ではこの点に気付き、湖畔に点在する資源を発掘、可視化し、徐々にではあるがストーリー化を進めている。これによって潮来、鹿島神宮、香取神宮はもとより、富士見塚古墳を始めとする古墳群、チェッペリンの飛行船が来航し予科練のあった霞ヶ浦飛行場、JRA美浦トレーニングセンターなどなど、数多くの観光資源をつなげていくことは可能となるだろう。現在整備が始まっている霞ヶ浦一周のサイクリングロードとその関連施設は、霞ヶ浦にとって大きな力になりうる。引き続き、ストーリー化、サービスレベルのアップとブランド化など、観光資源の魅力付けには、官民の協力のもとたゆまない努力が必要となろう。

茨城県かすみがうら市:富士見塚古墳公園

茨城県:かすみがうらライドクエスト(サイクリングロード)

こうして三湖を概観してみると、湖に対する日本人の接し方、評価は時代によって変化してきたことがわかる。十和田湖のように交通インフラの発達によりアクセスが改善され、思想的な背景も後押しして注目度が高まったり、旅行形態の変化について行けずに入込が減少したり、富士五湖のように近世まで火山によって地形、景観が変貌したり、信仰やインバウンドは追い風になったり、あるいは、霞ヶ浦のように統治戦略の重要拠点であったことや交通インフラの発展過程によって社会的有用性が高まったり下がったり、と、その変化の要因は三湖それぞれだ。まさに自然の変動変異、時代の潮流や社会環境の変化の影響によって、その位置づけが大きく変遷してきた。

ということは、現在もこれからも、この三湖の社会的有用性も観光的評価も固定化されるものではないということだ。それゆえ、当たり前のことだが、それぞれの個性、独自性を改めて洗い出し、見直し、時代状況に合わせ磨いていくことが重要なのだろう。

引用・参考文献

- *大町桂月「奥羽一周記」、1908年(大町桂月を語る会HP)

- *大町桂月「山は富士、湖は十和田」、1921年(大町桂月を語る会HP)

- *志賀重昂「日本風景論」、志賀重昂全集刊行会編『志賀重昂全集第4巻』志賀重昂全集刊行会、1927年(国立国会図書館デジタルコレクション)

- *志賀重昂「世界の奇観」、志賀重昂全集刊行会編『志賀重昂全集第5巻』志賀重昂全集刊行会、1927年(国立国会図書館デジタルコレクション)

- *泉鏡花「十和田湖の夏霧」、1930年(『泉鏡花大全』Kindle版)

- *米地文夫「志賀重昂は火口湖をどのような景観として捉えたか『日本風景論』の政治的メタファーを探る」、『季刊地理学』、2001年53巻2号、p.111-126

- *太宰治『富岳百景』(『太宰治全集』Kidle版)

- *井伏鱒二『岳麓点描』(『井伏鱒二全集第26巻』筑摩書房)

- *谷崎潤一郎『細雪』(『古典教養文庫』Kindle版)

- *折口信夫『万葉集』Kindle版

- *西野宣明 [校]「常陸國風土記」和泉屋金右衛門、天保10(1839)年(国立国会図書館デジタルコレクション)

- *十返舎一九 著[他]「諸国道中金の草鞋 第5巻 常陸道中記」嵩山堂(国立国会図書館デジタルコレクション)

- *大町桂月「北総の十六島」、明治34(1901)年(青空文庫)

- *竹久夢二「砂がき『流れの岸の夕暮れに』」(青空文庫)