〇はじめに

安曇野は、西側に迫る峻厳な北アルプスの山並みと東の筑摩山地に挟まれた盆地状の平坦地が北に向かって奥深く伸びている。その盆地状の地形に北アルプスから流れ出した、数多くの川が扇状地や沖積地を造り、西から東に向かって緩やかな傾斜面が広がる。このため、幾条にも清冽な水が流れ、扇状地の末端辺りでは湧き水も豊富で、水田やワサビ田を形成している景観には、何度訪れても心を打たれる。とくに田水が満たされ、それに残雪の北アルプスの峰々が映り込む時期は、安曇野の奥行きのある景観にほれぼれしてしまう。

安曇野における景観の奥行きの深さは、ひとつにはその地形地質が生み出してものであるが、もうひとつには、この地の長い歴史の中で人間の営みが創り出したものであることは、安曇野をじっくり巡ってみるとよく理解できる。そこで、景観や歴史が生んだ安曇野の奥行きについて少し探ってみたい。

〇地形の奥行き

安曇野の地形的な奥行きの深さは、筑摩山地側にあるいくつかの展望地や安曇野を南流する高瀬川の堤防の上に立ってみると、視覚的に体感できる。

安曇野は、松本盆地(平)の北西部にあたり、北に向かい細長く平地が続き、南東側は松本城などがある松本の市街地が広がる盆地の中央部となり、西側は常念岳、大天井岳、燕岳などの山並みが北に向かい、白馬三山と3000m級の北アルプスの連山が続く。

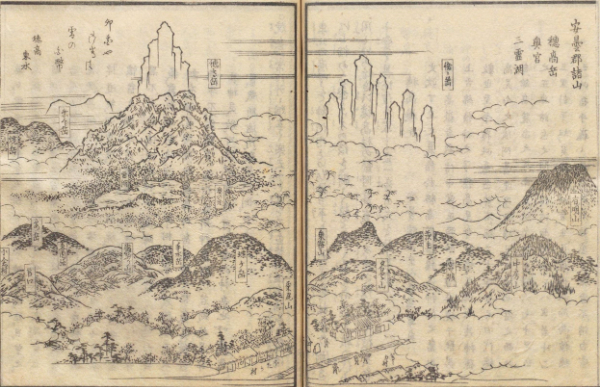

安曇郡諸山

出典:「善光寺道名所図会」巻1嘉永2年 62(69)

国立公文書館デジタルアーカイブ

一方、東側は北アルプスの山々から流れ出し、南流する高瀬川、東流する中房川、鳥川などの扇状地の末端部となる沖積地が広がり、その先の氾濫原を標高数百mの筑摩山地が、断層崖でちょうど受けて立つ形になっている。

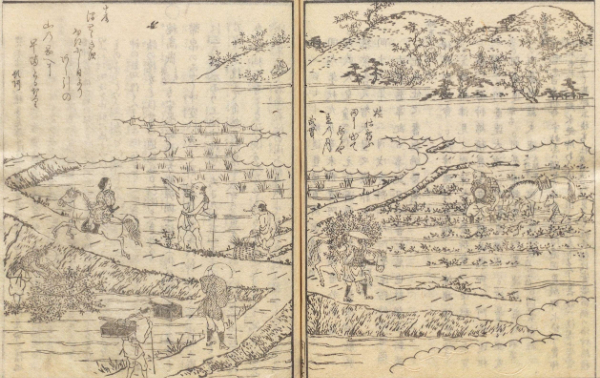

高瀬川

出典:「善光寺道名所図会」巻1嘉永2年 67(69)

国立公文書館デジタルアーカイブ

そして高瀬川は安曇野の南東部で北流する犀川と合流して、そのまま筑摩山地を切り裂くようにして、長野盆地(善光寺平)に向け流れていくのだ。高瀬川を北に遡行すれば大町の市街を抜け、鹿島槍ヶ岳などを背にした仁科三湖(青木、中綱、木崎)から源流へと辿ることになり、その先が分水嶺となっている。いわば、松本盆地(平)が大町の先まで長い舌を北向きに差し出したような形になっており、独特な景観を造っている。これがかつての安曇郡といわれた場所だ。

それでは、どうしてこうした地形が生まれたかということになる。

安曇野の西側の北アルプスは、日本列島の東西圧縮地殻活動による大隆起とそれに伴う激しい火山活動によって生成され、その後、浸食作用によって、現在のような雄大で峻厳な連山となった。一方、東側は、フォッサマグナの西縁である糸魚川-静岡構造線と通っており、それに沿って多数の活断層群が走っているという。フォッサマグナの西縁であるから、本来なら東に向かって落ち込むはずだが、これもその後の日本列島の東西圧縮地殻活動によって、その一部で東側の岩盤が西側の岩盤に対してのし上がる逆断層が生じ、これが現在の筑摩山地の断層崖となり、安曇野の東側の急崖を形成し、高瀬川、烏川、犀川の合流点まで続く。

この地は、いわば日本列島形成の軸となっていたため激しい地形変化が繰り返されたところで、その影響を受け地層的にも地質的にも複雑な構成となっているという。こうした地形地質をバックグランドとして、東側の段丘上や扇状地の中段あたりで古くから集落が生まれ、やがて用水、堰を作ることによって水稲耕作が行われるようになり、その後、氾濫原における治水が進むとともに耕作地が拡大された。

有明・中房山の麓 の刈敷と苗代の風景

出典:「善光寺道名所図会」巻1嘉永2年 60(69)

国立公文書館デジタルアーカイブ

さらに比較的平坦な地形が北へ縦長に伸びる地形は、分水嶺を越え日本海に抜ける『塩の道』とも称される重要な街道であった千国街道を通じさせるとともに、近代に入ってからはJR大糸線も走るようになった。現在では扇状地の下部で、清冽な豊富な湧水をいかしわさび田も造られ、現在は一大産地ともなっている。

これらのすべてのファクターが、雄大な山岳景観を背景に日本の原風景とも思われる農業風景を展開する安曇野の独特な景観を生み、さらには歴史的な環境となり、この地の物語を紡ぐことにもなった。

なお、現在、安曇野と称される地域は、旧・南安曇郡と北安曇郡である松本市(北部、旧梓川村)、安曇野市、松川村、池田町、大町市(南部)を指すことが多いようだ。

〇地名の奥行き

それでは、かつての「安曇郡」の地名の由来は何であったろうか?

文献史上、この地名が確認されるもっとも古いものは、正倉院宝物銘文集成「調庸関係銘文 布袴8号」に付されている、764(天平寶字8)年10月の「信濃国安曇郡前科郷戸主安曇部真羊調布壹端」であり、同じく「郡司主帳従七位上安曇部百嶋」とされる。これをみると、8世紀後半までには、すでに、「安曇部」がこの地域に入植し、実質的な支配者、郡司として朝廷から任命され地域の行政を担うとともに、一族は営農者であり、布の生産者でもあったということが分かる。

この「安曇部」あるいは「安(阿)曇氏」はどこから来て、どのような部民だったのなのだろうか?

平安時代初期の815(弘仁6)年の氏族の系譜書「新撰姓氏録」には「安曇連」として「綿積神命兒高見命之後也」の記事が付されている。また、「安曇宿禰」には「海神綿積豊玉彦神子穂高見命之後也」とし、「阿曇犬養」には「海神大和多羅神三世孫穂巳都久命」とされている。いずれも海神との関係が深く、古事記や日本書紀にも記されているとおり、綿津見(積)三神(底津、仲津、表津)を祀る福岡の志賀海神社とのつながりが強かったとみられ、「安(阿曇)氏」は北九州が本拠地であったとされる。ただ、淡路島が本拠地だとする説もある。

また、日本書紀には661(天智天皇即位の前)年の百済支援の新羅との戦いに「前将軍大華下(全軍の指揮官)」として「阿曇比邏夫連」が「阿部比羅夫」とともに参戦したと、記されている。このことを踏まえ、明治期の「日本地理志料」では「海人宰、讀云 阿-萬 能 美-古-登 母-知 即知安曇急呼海人持(海人宰の読みを阿万 能 美古登 母知〈あまのみこともち〉という。即ち安曇〈あづみ〉は海人持〈あまづもち〉を急呼〈相接する二音節における中間の母音が脱落〉したもの)」としており、安曇氏は、海人や海部を統率する立場にあったのではないか、と推測している。

それでは、海の氏族がなぜ、山国のこの地に入ったのだろうか?

7世紀に入り、大和朝廷が中央政権としての地歩を固め、北陸から東北経営に向け、蝦夷などを制圧しようとした時期に、その動きのなかで信濃に入ったと言われるが、それ以前から進出を始めていたという説もある。この時期には、谷川健一の「日本の地名」によると安曇氏について、「アヅミは、阿曇、安曇、厚見、厚海、渥美、阿積などと表記され、その足跡は瀬戸内海を経由して阿波、淡路、播磨、摂津、河内、近江もおよび、琵琶湖の西側には安曇川の地名を残している」と指摘し、さらには美濃、三河など、広く各地に進出していたと言及している。さらに、信濃の「安曇郡は糸魚川から南下した安曇一族が開拓としたと伝えられ、式内社の穂高神社は安曇氏の祖神と仰がれる穂高見神を祀っている」と述べている。これらの進出の背景には、海の一族として、朝鮮半島と交流が深く、稲作や治水の技術を有していたとみられ、これをもとに入植地をひろげたのではないかとも言われている。

安曇野は多くの場所が扇状地や河岸段丘上など水はけが良すぎたり、あるいは東側の沖積地や氾濫原では水が溢れたりするので、この地に水田を拓くとなると堰や用水の整備において安曇氏の治水技術が重要の意味をもっていたのであろう。「日本地理志料」では、穂高神社の北6㎞、中房川や高瀬川が集まるところにある式内社の川會神社の「社記を按ずるに、穂高見の命、実に治水の功有り」としていることなどもその傍証となろう。

安曇氏は、7世紀には全国各地に進出していたとみられるが、中央の宮廷においては天皇の食膳を管理運営する「内膳司」の次官的な役割の「奉膳」を高橋氏とともに務めていた。しかし「日本後紀」の792(延暦11)年3月の条で「流内膳奉膳従六位上安曇宿禰継成佐渡國。初安曇高橋二氏常争供奉神叓(事)行立前後 是以去年十一月新嘗之日有勅以高橋氏爲前而継成不遵詔旨背軄(職)出去憲司請誅之特有恩旨以死」(安曇宿禰継成佐渡国に流される。初め、安曇高橋二氏常に神事に供奉する前後に行立せんと常に争っていた。これをもって去年11月の新嘗の日にあたり、勅にて高橋氏を以て前となすとした。しかるに継成は詔旨に遵わず、背き職を出で去る。憲司は誅をこれ請うたが、特に恩旨があって以て死が減ぜられた)と記しており、安曇氏はこの流罪にもって、8世紀末までには中央での力を失ったとみられている。このため、全国に散った安曇氏も各地で土着化したのではないか、と思われる。

安曇野の地形地質、気候などの自然環境をバッググラウンドとして集住の歴史は、すでに縄文時代に始まったといわれ、水田開発などが行われた痕跡が発掘された縄文弥生の遺跡にも見出すことができる。しかし、おそらくは、この地で大きく開発が進んだのは、律令制度が整いはじめ、安曇氏などが入り込んだ7~8世紀とみてよいだろう。

信濃における安曇氏の支配地域は松本盆地の中心地に及ぶことはなく、「南安曇郡誌」によると、「穂高を中心とした犀川・高瀬川・烏川・中房川等の合流する沖積地帯に定着せざるをえなかった」のではないかと推定している。

この安曇郡においては、10世紀前半に編纂された延喜式神名帳にある式内社としては、穂高神社と川會神社しか記載されていないことからみると、この地域における安曇氏の影響力は10世紀前半までは間違いなくあったと考えるのが妥当であろう。

もっとも、安曇氏の信濃進出説には、真っ向から疑問を呈する学説もある。草間美登は、大場磐雄の指摘として、海人の一族である安曇氏が「山国の信州に遷居したか、不思議であり、この奇異な現象の記録が、その資料が全くない」とする主張を取り上げ、さらに松尾俊郎の「古代地名語源辞典」から「全国各地に残るアツアヅの地名は、何れも古代東国方言に通じ、崖・崖崩・自然堤防を指している」とも紹介しており、「安曇族の移住は云々の説は付会されたものか或いは事実移住があったとして、如何なる由縁によるものか究明が必要である」と解説している。

これ以外にも「安曇」の地名の由来も海進説など諸説あるようだが、いずれにせよ、水、海に関連している。山国なのに、「安曇」がこの地の地名となっているということが歴史伝承の面白さなのだろう。

地名で言えば、安曇野あるいは長野県には「科」が付くところが多い。安曇野でも仁科、明科、豊科などがあり、その他の地域では蓼科、立科、浅科、更科などがある。長野の旧国名の「信濃」も「科野国」からきているという説もあるくらいだ。「科」については、一説には日本固有種で落葉高木の「科の木」が多く見られたからだというものもあるが、一般的には、段丘あるいは段々となった地形にあるとされる。「科」は「階」に通じ、段丘を指すという。

安曇野の仁科、明科、豊科の地名のうち、「仁科」については、平安中期の承平年間(931年 - 938年)に編纂された「倭名類聚鈔」には「安曇郡」の郷名としては「高家太木倍 八原夜八良 前社 村上無良加美」の4郷が列挙されているものの、「前社」にだけは訓が付されておらず、ここには「仁科」の郷名はない。この点について「日本地理志料」によると、「社」は「科」の誤記で「云ニ佐岐之奈、前ハ埼也、科ハ階也、高瀬川至此會犀川、岡阜延及于此」として「さきしな」であり、高瀬川が犀川に会するところまで丘陵が延びていることを指しているという。さらに「中世泛(汎)ク稱仁科ノ荘」と、中世には、この付近を「仁科ノ荘」と呼ばれていたとしている。この「仁科」は「丹科」のことで「爾之奈」とよみ、「引切韵丹砂、和名邇、萬葉集、赤土訓波爾、蓋取土性也」(「丹」は「切韵」という韻に関する書を引くと、丹砂のことであり、和名では『邇』、万葉集では赤土を『波爾』とよむ。土の性質のこと)として仁科は赤土の段丘としている。

犀川沿いの「明科」の「明」についても「赤」を指していると言われる。要するに「前科」は、高瀬川沿いの逆断層で突出した急崖を指し、そして「前科」が「仁科」「明科」に転化したものなのか、あるいは郷の一部の地名なのかは詳らかにされていないが、いずれにせよ地形、地質に由来する地名のようだ。現在、「仁科」については大町市の市街中心部の「大町仁科町」や「仁科三湖」、「仁科神明宮」などで、「明科」は、地区名や大糸線の駅名、学校名としてその名は残されている。

なお、「豊科」については、明治初期の六村合併の際に、集落名の頭文字をとって造語されたものなので地形地質由来の地名ではない。

〇伝説と神々の奥行き

この山国に進出した安曇氏の海への記憶なのか、あるいは、先史時代のこの地の地形への記憶なのか、水にまつわる伝説がこの地には残っているのが大変興味深い。

1724(享保9)年、松本藩によって編纂された「信府統記」の「旧俗伝」の中では「人皇十二代景行天皇十二年(紀元前18年?)迄ハ此邊ノ平地ハ皆山々ノ澤ヨリ落ル水湛テ湖ナリ」としている。そしてこの湖の主「犀龍」と信州須坂地方にあった池の主「白龍王」との間に生まれた「日光泉小太郎」は、「犀龍」から「諏訪大明神 武南方富之命ガ變身ナリ 氏子繁榮ナサシメント欲シテ化現セリ 汝チ我ニ乗ルヘシ 此湖ヲ突破リ水ヲ落シテ平陸トナシ人里トセント教」えられたとし、このため大岩や岩山を破って千曲川の流れを日本海までつなげ、「湖水落テ平陸トナリシヨリ田地ヲ開キ人民住居シテ次第ニ郷村」が出来たという「泉小太郎」伝説を収載している。

さらに松本盆地の「塩尻」の地名は「筑摩安曇ノ両郡ハ漫々タル海原ナリ 中山ノ崎ヨリ碧海水サシ入シニ鹽崎ト称シ其潮伊奈郡へ流ル、鹽(塩)尻ノ號モコヽニ始マレリ」という説も「信府統記」は紹介している。今も、広汎に語られるこの湖水存在説が「安曇」「塩尻」などをはじめ、海や水に関連する地名となったとする説につながったのだろう。

一方、この地におけるもっとも古い神々として、自然信仰から具体的な形を整えたのは、前述した延喜式神名帳にある式内社穂高神社であろう。この神社は安曇氏との関係が深く、安曇氏の祖神と仰がれる「穂高見神」を祀っていることは前述した。

上高地明神池にある穂高神社奥宮略図(明治9年)

出典:長野県町村誌

長野県立歴史館収蔵[NPO長野県図書館等協働機構]信州地域史料アーカイブ

現在の「穂高神社」は、JR穂高駅から国道147号線、千国街道に向かって、歩道を幅広くとった道を少し下ったところの右手にある。小ぎれいな店舗の並ぶ街並みであるが、その並びに石鳥居が建つ。この鳥居は脇の鳥居で、千国街道が通る東側からが表参道で、それため境内は東西に奥行きのあり、まさにこんもりとした鎮守の森のなかに、表参道に向かい、東向きに本殿が鎮座する。

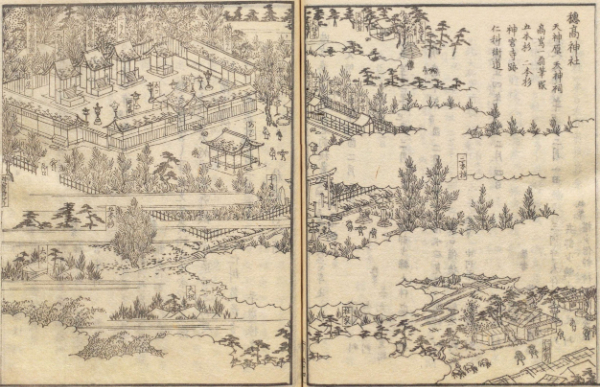

穂高神社

出典:「善光寺道名所図会」巻1嘉永2年 57(69)

国立公文書館デジタルアーカイブ

境内中央に神楽殿が立ち、右手には若宮社など末社が並び、神楽殿の後が拝殿となる。

本殿は中央の「穂高造」の中殿を中心に三棟が並列する。中殿は穂高見命(ほたかのみこと)、左殿には綿津見命(わたつみのみこと)、右殿には瓊瓊杵命(ににぎのみこと)が祀られ若宮社には安曇連比羅夫命(あづみのむらじひらふのみこと)が坐する。

穂高神社の創建については、「明治神社誌料」では「創立年代詳ならず、口碑に云ふ、上古は穂高嶽に鎭座せしを、大化年間(645~650年)里社を造立して遷座すと、即ち延喜式内名神大社に列せらる」としている。また、「大日本地名辞書」では「俗説に、仁明帝の王子、物草太郎本社を建て、太郎の墳墓、神域に存するもの是なりと云ひ、又穂高神は皇極天皇の王子にて、白雉四年、伊勢国より下向、又此神ははじめ穂高嶽に天降りたまふ、即彦火々瓊々杵尊なり等、種々に談ず。按に、穂高神は安曇氏の祖神にして、安曇氏此地を開き、一郡を建てたり、故に其廟ありて名神大祠に列す、其墳墓を物草物語に牽合するは、誤謬甚だし」として「安曇氏の祖穂高見命を祭ることを疑なかるべし」と断定している。

これは延喜式以前の「三代実録」の「貞観元(859)年二月丁酉」の条に「信濃国従五位下寶宅神」と「従五位下」を授けられたと記されており、これが穂高神社だと比定されるともいわれる。この「寶宅神」は、穂高(ほたか)の音から来た表記なのか、諏訪地方の農業に関する民間信仰の「守宅(もりや又はもりたか)神」のことを意味しているか、いずれにせよ、この地の産土神として古くから広汎に崇敬されてきたと考えられよう。

これらをみると、古くからの山岳信仰と安曇氏の祖神の融合の可能性が高いといえよう。

とすれば、海の神々と山の神々がここで出会ったということになり、安曇野における信仰の奥行きをまさに感じることができる。

穂高神社においては、伊勢神宮と同様に「式年造替遷宮祭」が行われている。それは、20年毎に三殿のうち一殿を順次造替し、20年の間に2度、他の社殿など修理修繕する祭事神事が行われている。もっとも古い記録としては、1483(文明15)年の造営だと「三宮穂高社御造宮定日記」に記録されている。この「日記」には、造替の「大旦那」の名や諸経費、諸役の負担をどの郷がおこなったかなど詳細に記しており、また、神領の範囲についても例えば「長享三(1489)年」の条では「穂高郷四至堺ノ事、東ハ千国大道ヲサカフ、南ハ柏原ノ新居ノ沢ヲサカフ、上ㇵ田中ノ南穂高セキヲサカフ・・・」など細かく触れている。その後、戦乱や藩主の交代などの理由で造替の中断、年次の変更などもあったが、草間美登によると、1669(寛文9)年から現在の20年毎に三殿を順次造替させていく「本殿式年造替三殿並立循環遷座」の形式となり、造替行事は継続しているという。このため、現時点(2023年現在)の中殿は2009(平成21)年、右殿は1989(平成元)年、左殿は1969(昭和44)年の造営となっている。こうした伝統行事が継続できるのは、安曇氏の氏神のみならずいかに地域に密着したこの地の産土神でもあったかを知ることができる。

次回は、『歴史が生む奥行き』と『安曇野の楽しみ方』について触れてみたい。

引用・参考文献

- *「第2次(2018-2027)安曇野市環境基本計画」2018年3月

- *農林水産省関東農政局中信平二期農業水利事業所「1.安曇族の開発【「農」と歴史】」

- *「長野県の地学」長野県理化学会地学部会編

- *杉本一樹「正倉院の遷移製品と調庸関係銘文 松嶋順正『正倉院宝物銘文集成 第三編補訂』前編」2018年「正倉院紀要」40号

- *「新撰姓氏録2」26・47/55 国立国会図書館デジタルコレクション

- *「新撰姓氏録3」6/83 国立国会図書館デジタルコレクション

- *「国史大系第1巻 日本書紀」1897-1901年 経済雑誌社 244/300 国立国会図書館デジタルコレクション

- *村岡檪斎 (良弼)「日本地理志料. 巻之24-26」 明治35・36年 16・17・18/91 国立国会図書館デジタルコレクション

- *谷川健一「日本の地名」1997年 岩波新書

- *皇典講究所・全国神職会「延喜式 校訂」上巻 昭和4年 202/401 国立国会図書館デジタルコレクション

- *草間美登「信州安曇野 式年造替遷宮攷-穂高神社造替遷座祭について 榊之献進及び御船祭の考証」信濃学会「信濃」第3次 2009年3月 61巻(3)173頁・177頁・184~5頁 国立国会図書館(2/44~)

- *「日本後紀」[1] 明和元年(写)6/60

- *「南安曇郡誌 第2巻 上」177頁(117/388) 1968年 国立国会図書館デジタルコレクション

- *「倭名類聚抄」20巻[4] 9/50 国立国会図書館デジタルコレクション

- *「信府統記 巻5」明治17年 26/50 国立国会図書館デジタルコレクション

- *「明治神社誌料 府県郷社 中」明治45年 281/982 国会図書館デジタルコレクション

- *吉田東伍「大日本地名辞書 中巻 二版」冨山房 1907年 277/654 国会図書館デジタルコレクション

- *「日本三代実録 1-48巻[1]」27/133 国立国会図書館デジタルコレクション

- *「三宮穂高社御造定日記」新編信濃史料叢書第24巻 信濃史料刊行会 358頁(189/219)国立国会図書館デジタルコレクション