十和田湖、河口湖、霞ヶ浦の三つの湖は、私にとってはそれぞれ魅力を感じ、昔も今もよく訪れる場所である。ただ、一般的な観光資源として見た場合、その評価や観光客の入込み実績となると実にバラツキが大きい。

このバラツキの要因のひとつを挙げるとすると、三湖の成因から見ることもできるかもしれない。十和田湖は火山活動によって生まれたカルデラや火口に水が溜まったカルデラ湖(あるいは火口湖)であり、河口湖は火山の噴火によって流れ出した溶岩により堰き止められた堰止湖である。霞ヶ浦は、海が陸に湾入していたものが砂州の堆積により締め切られて形成された海跡湖で、当初は汽水湖であったが、明治以降には治水、干拓が進み、1963年の常陸川水門の設置などにより、汽水湖から淡水湖に変わった湖でもある。

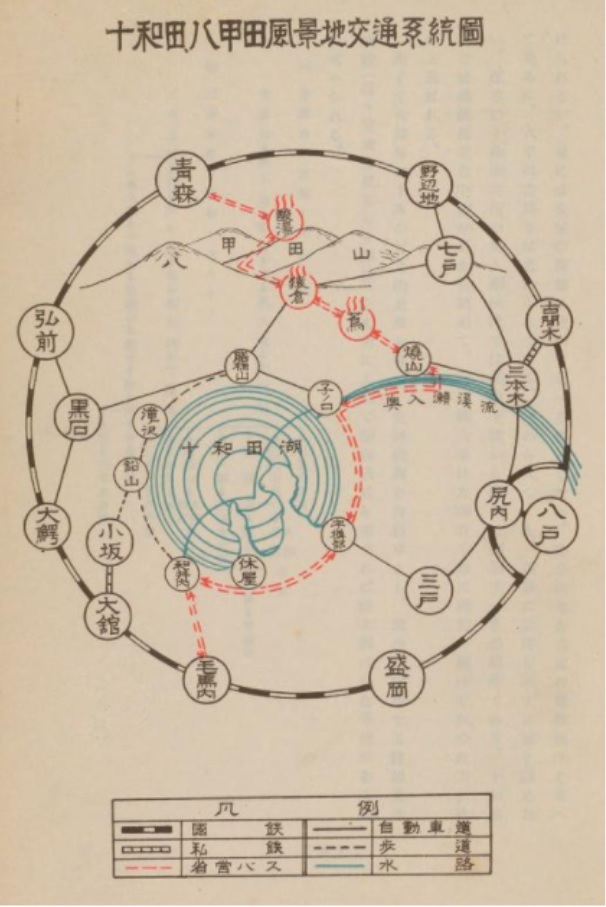

いずれも日本の湖の代表的な成因といってよいが、確かにこれらの成因の違いが景観に与える影響は大きい。しかし、これだけの要因で評価のバラツキが生まれるわけではなく、それぞれの湖と地域との関係性や日本人の自然への感性、地理的条件、交通インフラの整備状況、観光開発の進展度など様々なバックグラウンドが影響し合っていると思われる。この三湖についてこれらのことを概観しながら、日本人にとって観光における湖とは何なのか、評価のバラツキの要因は何なのかを、少し考えてみたい。

カルデラ湖の一例(北海道弟子屈町:摩周湖第3展望台)

堰止湖の一例(福島県北塩原村:檜原湖)

汽水湖の一例(北海道北見市:サロマ湖第2湖口)

〇十和田湖

十和田湖への序章はやはり奥入瀬渓流だろう。焼山から14㎞ほど続く渓流は、緑溢れる樹林帯をたどり、十数か所の滝と様々な奇岩と箱庭のように苔むした石が配され、見事な渓流美を形作っている。奥入瀬渓流を昇り詰めた十和田湖畔の子ノ口に着くと、視界が急に開け、その前面に深い青い水面をまず目にするものの、湖の幅が狭く、この地点からはまだ全体を見渡すことはできない。さらに湖岸を時計回りに回ると、観光バスや遊覧船が発着する十和田湖の中心、休屋に辿り着く。ここの湖岸に立つと、湖面の大要を見渡すことができ、2つのことにすぐ気が付く。ひとつは、カルデラ湖(あるいは火口湖)の特色であり、周囲をそれなりの高さの峰の連なりに囲まれ、澄んだ深い青い色の湖水がなんとも神秘的な景観を創り出していること、もうひとつは、かつての盛業であったろう建物が建ち並ぶものの、湖岸の街並みのなんとうら寂れているか、ということだ。この二つの景観は全く釣り合っていない。

それでは、観光的には全盛を迎えた十和田湖はなぜ寂れたのか、そして復活はあるのだろうか。

青森県十和田市:奥入瀬渓流

もともと、十和田湖を全国的にしたのは明治から大正期に活動した紀行作家の大町桂月によるところが大きいとされている。大町桂月は1908(明治41)年の夏に十和田湖を訪れ、その年の「太陽」11月号の「奥羽一周記」で、十和田湖の魅力を紹介している。

「十和田湖の勝景の大要をあげんに、『山湖』として最も偉大なること、一也。奥入瀬の渓流の幽静(ゆうせい)、天下無比なること、二也。湖の四周の山ばかりの樹のしげりたるは、他に比なきこと、三也。紅葉の美、四也。中海の断崖高く、水深きこと、他に比なし、五也。諸島みな岩にして、松を帯びたること、六也。奥入瀬の本流支流に高きは松見の瀧、広きは根の口瀧を始めとし、見るべき瀑(ばく)の多きこと、瀑布(ばくふ)多しと称せらるる日光、塩原などの比にあらざること、七也。」とし、「十和田湖は、風光の衆美を一つに集めたる、天下有数の勝地也。」と締めくくっている。この紀行では、十和田湖の優れている点を「山湖」の良さに帰し、その風光の衆美を一つに集めていることを実景に即して褒めそやしている。

さらに、1921(大正11)年の「山は富士、湖は十和田」では、さらに大きな視点から十和田湖を持ち上げている。そこでは琵琶湖と十和田湖を比較して、平地の湖を「平湖」、山上の湖を「山湖」とし、「綿布」と「錦繍」、「にごり」と「澄む」、「俗界」と「仙境」、「苦熱」と「清涼境」とその違いを羅列し、「山湖」に軍配を挙げている。決して、公平かつ客観的な比較、評価とは思えないが強弁している。そして「山湖は火山国に多きが、わが日本にては、富士以北」にあって、そのなかでも「十和田湖は大一流の大湖に属す」とし、大きさはもちろん標高や半島を二つ有する形状があり、「その巉巌(ざんがん)絶壁は、巌という巌の奇を尽くし、変化を極わめ、これに生ふる樹木は、樹木という樹木の奇を尽くし、変化を極む」ことから「十和田湖は、啻(ただ)にわが国の山湖に傑出せるのみならず、世界万国の山湖にも、その比あるを聞かざるなり」としている。ここでは一躍、世界における秀逸な「山湖」とまで称賛に及んでいる。こうしたあまり意味がないように思える評価の仕方での、身びいきが過ぎるほどの称賛ではあるが、十和田湖を高く評価する論理には1908(明治41)年から1923(大正11)年という時代背景をはらんでいると考えられる。

青森県十和田市:十和田湖 滝ノ沢展望台

ここでの称賛の要素の重要なキーワードは「山湖」であり、「火口湖」(あるいはカルデラ湖)である。なぜこれをキーワードにしているかというと、これは間違いなく志賀重昂の「日本風景論」がその起点となっている。

志賀重昂は「日本風景論」のなかで、「火山力の副産物たる各種の湖に到りては、 その形曲折、出入極めて不規律、 石階あるいは水心に突立し、飛巖あるいは潭外に錯峙し、 乱礁あるいは波際に点綴し、変化万状、固より他の大陸所在なる沿岸の平卑単一景象の庸々凡々たる湖と比較すべきにあらず」として、中国大陸にある洞庭湖を「水色常に渾濁『珊瑚色』をなすを知らば、…中略…人をして意阻み興醒め」としたり、同じ西湖を「其の所在鹵濕(ろしつ:塩分を含む湿地)に、マラリヤ熱の窩窟」とまでこき下ろし、そのような「平湖」より日本の湖、とくに「火口湖」(志賀重昂はカルデラ湖も含めている)の優位性を語っている。

十和田湖については「海抜凡四百五十米突、 湖中の『内海』は旧火口にしてその岸は哨壁に水殊に深く、晶明鑑(かがみ)の如し、山影湖心に落ち、水色山光明媚一幅の画図」と評している。しかし、米地文夫によれば、この文章も他の文献を孫引きしたもので、志賀は実は火口湖を数多く実見しているというわけでなく、十和田湖も訪ねていないのではないかとしている。

要するに、中国大陸にない形態の湖で、中国への優位性を示す論理にあてはめられれば良かったのであり、それが「山湖」だったのだろう。日清、日露の戦役のなかで、ナショナリズムを鼓舞し、アジア、とりわけ中国への侮蔑を込めた、極めて政治的なメッセージであったといえよう。

この「日本風景論」に当時、大町桂月も極めて傾倒していた。それゆえ、「山湖」を称賛し、とりわけ十和田湖を取り上げており、「山は富士、湖は十和田」とまで言わしめているのだ。「富士山」は、志賀重昂が日本のナショナリズムの象徴の最たるものとして取り上げていた景観であったからだ。

火口湖の一例(宮城県川崎町:御釜(蔵王))

大町桂月のこうした十和田湖の称賛は、1936(昭和11)年の『十和田国立公園』の選定に際しても大きな力となったため、地元では現在も、十和田湖を引き立てた恩人として慕われている。ただ、意外なことに、米地文夫も紹介しているが、志賀重昂の方は、大正末に訪欧した後、裏切りと思えるほどに十和田湖に対する評価を変えている。

志賀は日本の国力が列強に肩を並べるようになると、日本の景観を欧米の景観と相対比較するようになり、そのことで大国意識を満足させるという屈折した価値観を有するようになった。1927(昭和2)年発刊の全集に所載されている「世界の奇観・十和田湖と瑞西の諸湖」では、十和田湖について、志賀は「天下一の名勝」という者もいるが、それは本州でのことで、「美」と「幽」に加え、北海道の洞爺湖には「奇」が、支笏湖には「壮」があるとし、「十和田湖に對しては、如何に漢文家一流に文を舞はさしむるも、overhang(威圧)の動詞、original(奇抜)、striking(印象的)の形容詞など使用するに能わじ」とまで言い切っている。さらにスイスの湖を持ち出し、「瑞西の諸湖は、美なり、幽なり」と述べ、「十和田や美は即ち美、幽は即ち幽、而も湖上の群嶺中、克く人を圧し来るあるもの絶無たり。切言すれば島国的の規模のみ」と切り捨てている。この文章が書かれていたころは、日本がすでに中国大陸やアジアに進出していたため、志賀の立ち位置がすっかり変わってしまっており、大町の十和田湖に対する評価は揶揄の対象とも思われる書きぶりになっているのだ。

青森県十和田市:十和田湖休屋

そうは言っても大町の尽力により、国立公園に選定され、十和田湖は全国に知れ渡った。しかし、1930年代から1940年代の十和田湖は、戦時下、戦後直後ということもあって、アクセスが悪く秘境の観光地として入り込みの増大にはなかなかつながらなかった。大きな転機になったのは国立公園指定15周年の記念として、1953(昭和28)年に高村光太郎の「乙女の像」が湖畔に立てられ、アクセスも大幅に改善されたことだろう。高村光太郎の詩集「智恵子抄」をもとにしたテレビドラマや映画、歌謡曲が取り上げられたことにより、「乙女の像」の創作意図と「智恵子抄」の間には直接的な関係はなかったが、女性像ということで「智恵子」と結び付けられ、十和田湖の知名度は一挙に上がった。

そして1980年代までは、旅行の大衆化と高度成長経済、バブル経済の流れのなかで、周遊旅行や慰安旅行、修学旅行などのいわゆる団体旅行が増え、十和田湖畔の観光客は250万人を超え、宿泊施設も数多く建ち並ぶようになった。しかし、バブル経済がはじけた1990年代に入ると停滞期に入り、東北新幹線の開業なども功を奏さず、2000年を過ぎると明らかな退潮傾向が続き、2011年の東日本大震災によりさらに大きな打撃を受けた。

現在の十和田湖の観光客の入込は、大震災の影響もあって一時100万人を割ることもあったが、インバウンドなどの増加に伴い120万人前後に戻りつつある。それでも往時の半分の入込みである。このため、十和田湖観光の中心地である休屋地区の現在の定住人口は観光客の動向と軌を一にするように1990年から見ると半減し高齢化も進み、冒頭の光景になっているのである。

まさに、観光地のライフサイクルの典型的な栄枯盛衰のグラフを描いたことになる。

それでは、この低迷の本質はなんなのであろうか。

そのヒントは意外にも、志賀重昂の「世界の奇観」の十和田湖に対する評価のなかに含まれていると思われる。つまり、「十和田や美は即ち美、幽は即ち幽、而も湖上の群嶺中、克く人を圧し来るあるもの絶無たり。切言すれば島国的の規模のみ」とする志賀の評価が妥当であるのに、「天下唯一の名勝」とか「山は富士、湖は十和田」などの大町桂月の称賛に寄りにかかり、そのバッググラウンドを見落としていたのではないか、ということである。1960年代から1980年代の日本経済の復興、高度成長といった恵まれ、運よく一旦は高揚したものの、いまはその本質が見えたといって良い。

じつのところ、十和田湖の良さは、泉鏡花が「十和田湖の夏霧」で「私は休屋の宿の縁に——床は高く、座敷は廣し、襖は新しい—— 肘枕して視めて居た。草がくれの艫に、月見草の咲いた、苫掛船 が、つい手の屆くばかりの處、白砂に上つて居て、やがて蟋蟀の閨と思はるゝのが、數百一群の赤蜻蛉の、羅の羽をすいと伸し、すつと舞ふにつれて、サ、サ、サと音が聞こえて、うつゝに蘆間の漣へ動いて行くやうである」と描くような季節感とその佇まいにあるのではないかと思う。

確かに、カルデラ湖として形作られた景観はもちろん貴重な観光資源ではあるが、そうかと言って、世界標準であれば、突出した特別な景観とは言い難い。しかし、環境をゆっくり楽しむのには、泉鏡花が挙げたような要素、素材が数多く存在しているのである。

地元ではすでにそのことに気付いており、十和田奥入瀬観光機構の最近のキャッチコピーは、「こもる、水辺の書斎、十和田で何もしないをする」である。このキャッチコピーを実現するため、奥入瀬の遊歩道のあり方、湖畔の周回路のあり方、宿泊施設のコンセプトの再検証、リゾートとしてのアクティビティなどの体験コンテンツの開発などを地道に積み上げていけば、爆発的な人気のある観光地ではなく、持続性のある質の高いリゾートとしての道が開けるのではないかと、期待している。

次回は河口湖と霞ヶ浦に触れてみたい。

引用・参考文献

- *大町桂月「奥羽一周記」、1908年(大町桂月を語る会HP)

- *大町桂月「山は富士、湖は十和田」、1921年(大町桂月を語る会HP)

- *志賀重昂「日本風景論」、志賀重昂全集刊行会編『志賀重昂全集第4巻』志賀重昂全集刊行会、1927年(国立国会図書館デジタルコレクション)

- *志賀重昂「世界の奇観」、志賀重昂全集刊行会編『志賀重昂全集第5巻』志賀重昂全集刊行会、1927年(国立国会図書館デジタルコレクション)

- *泉鏡花「十和田湖の夏霧」、1930年(『泉鏡花大全』Kindle版)

- *米地文夫「志賀重昂は火口湖をどのような景観として捉えたか『日本風景論』の政治的メタファーを探る」、『季刊地理学』、2001年53巻2号、p.111-126