ローカル線というと、フーテンの寅さんをイメージしてしまう。もちろん、山田洋二監督はそのことを十二分に意識し、ローカル線の駅や車両、あるいは路線を、ストーリーの舞台だったり、大道具だったり、背景だったりと、シリーズの多くの作品に登場させているのだろう。

川本三郎は「無欲、恬淡として放浪の旅をする寅は、この日本文化に脈々と流れる『まれびと』、無縁の徒、そして世捨人と重ねている。日本人が寅を愛するのはそのためではないか」と述べている。『まれびと』の旅を演出し、郷愁を誘うローカル線は、寅さんには良く似合うということになるのだろう。

日本人にとっては、鉄道ファンならずとも、その言葉を聞いただけで哀愁と懐かしさを感じさせるローカル線だが、日本にある沢山の鉄道路線のうち、どのような路線を指すのだろうか。

銚子電鉄

じつは、ローカル線の概念はまことに曖昧だ。英語では鉄道用語としての「ローカル」は「普通」あるいは「各駅停車」の電車、列車を指すのだから、ローカル線は日本的な表現としか言いようがない。鉄道を所管する国土交通省でもローカル線という言葉自体は定義していない。

ローカル線に近いと思われるものは、「地域鉄道」という用語だろう。国土交通省の定義によると「地域鉄道とは、一般に、新幹線、在来幹線、都市鉄道に該当する路線以外の鉄道路線のことをいい、その運営主体は中小民鉄並びにJR、一部の大手民鉄、中小民鉄及び旧国鉄の特定地方交通線や整備新幹線の並行在来線などを引き継いだ第三セクター」だとしている。これらのうち、JRと大手民鉄を別としても「中小民鉄及び第三セクターなどの地域鉄道事業者」は95社(2021年4月現在)あるというのだ。

この定義には、心情的表現がないのはあたり前だが、おそらく、実態としての私たちがイメージするローカル線に近いものなのだろう。この定義に沿った路線地図も出されている。

ただ、その地図を見入ると、かつて、鉄道が交通機関の主役であった昭和の頃に、いわゆる「本線」と言われた路線も、この定義だと今や「ローカル線」となっているものも数多いことに気づく。例えば、東北本線の盛岡―青森間、九州本線の八代―川内間などがそれの好例だ。最近では、信越本線、北陸本線の上越妙高―富山間が仲間入りしている。これはいずれも先ほどの定義によれば「整備新幹線の並行在来線」で第3セクターに移行された区間を指す。また、JRでも現在も本線と名が付いているものの在来幹線ではなくなった、北海道の釧網本線などの例も見られる。

そんなローカル線のなかで、東海道本線富士駅から中央本線甲府駅を結ぶJR身延線と、すでに廃線となって60年ほど経つが、身延線の並行線であった旧山梨交通電車線をとりあげ、明治から現代に至るそれぞれの時代において、ローカル線がどのような役割を果たし、変化したのかを振り返りつつ、今後の行方を考えてみたい。

北海道釧路町:釧網本線 釧路湿原駅 ノロッコ号

旧山梨交通電車線は、現在のJR中央本線甲府駅の南口から、一旦、南下し、そのあと南アルプスを正面にして西に向かい、開国橋(釜無川橋)で富士川の上流となる釜無川を渡り、ふたたび南下して旧増穂町(現富士川町)の甲斐青柳駅に至る22.2kmの路線であった。甲府盆地の河川を集めた富士川は、盆地の平坦部から、再度、狭隘な山あいを穿ち、それを抜けたところで静岡県に入り太平洋に注ぐ。青柳は、そのボトルネックの入口となる甲府盆地の南縁に位置する。

旧山梨交通電車線路線図(Googleマップを基に筆者作成)

青柳と南接する鰍沢は江戸時代に富士川が開削によって舟運(富士川通船)が可能となると、甲州側の物流拠点となる河岸(かし)として栄えた。身延山、駿河に向かう舟便の発着場を前にした宿場でもあり、身延山への陸路の参詣路であった「身延道」(富士川街道あるいは駿州往還)も通っていた。青柳は信州方面と甲府方面への街道の追分になっており、鰍沢は、北斎の「富嶽三十六景 甲州石班沢(鰍沢)」の画題に取り上げられ、古典落語の名作といわれる「鰍沢」の舞台にもなっているほど江戸にも知られた交通の要衝であった。つまり甲府盆地の中心である甲府の市街は盆地の北側に発達したため、盆地の南縁で海に向かう富士川河畔にある青柳や鰍沢は、ヒト、モノの集散地であり、交通の要衝でもあったのだ。

明治期に入ってからの甲府盆地での交通インフラの整備は、1903(明治36)年に八王子-甲府間の中央東線が開通し、1906(明治39)年には塩尻まで全通して甲府盆地の北側を鉄道が貫くことになった。南側の鰍沢からは、1901(明治34)年に甲府の南郊、小井川(現在の身延線小井川駅)まで鰍沢馬車鉄道が開業したが、数年後に経営難に陥り、石和、甲府、小井川を結ぶ山梨馬車鉄道(のちに社名変更し「山梨軽便鉄道))と合併した。その結果、馬車鉄道として中央東線の甲府駅前までの運行が可能にはなった。この時の路線は富士川東岸を走っていた。

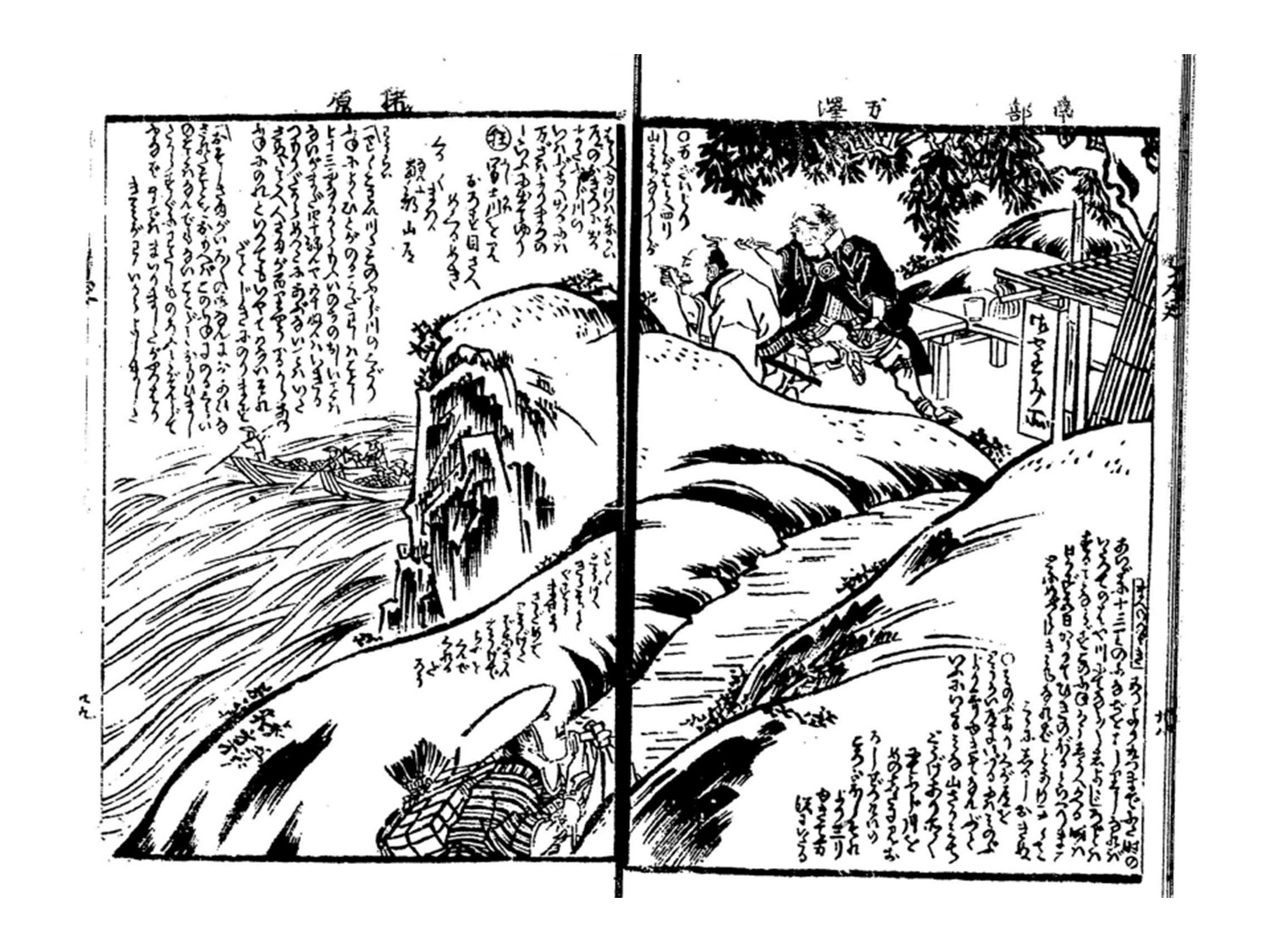

十返舎一九『諸国道中金の草鞋. 12』嵩山堂(国立国会図書館デジタルコレクション)

葛飾北斎「冨嶽三十六景 甲州石班沢」(東京富士美術館収蔵品データーベース)

一方、産業振興や軍事上の重要性と身延山参詣の便をはかるため、静岡県側から富士身延鉄道の建設が1913(大正2)年に始まった。当初は富士川西岸に敷設する方針だったが、地元の反対に遭い、東岸に路線変更するなど難航したが、1920(大正9)年に丸滝(現、身延駅)まで開通した。さらに一時停滞はあったものの延伸工事が進み、1928(昭和3)年に甲府まで全通し、その後国有化もされた。

身延線路線図(Googleマップを基に筆者作成)

これにより同じ富士川東岸に身延線が通じることになるため、馬車鉄道から軽便鉄道化を図ろうとしていた山梨軽便鉄道にとっては、すでに乗合バスとの競合で力を失いつつことも相まって致命的な打撃となることが身延線全通前から推測されていた。このため、1923(大正12)年には甲府電車軌道株式会社に免許権などを委譲し、甲府から釜無川(富士川の上流部)西岸を南下する電気軌道線の建設を目論むことになった。身延線全線開通に対応しての開業を目指したが、前述した「甲府駅前」から釜無川(富士川上流部)の西岸ルートで「甲斐青柳」に至る路線の全通は1932(昭和7)年となった。その後、戦時の企業統合によって山梨交通電車線となった。

第2次世界大戦後は、「ボロ電」として地元に愛され、年間200~300万人の利用客があったが、身延線の影響や自動車の普及によって、終点の青柳や鰍沢が物資の集散地として、また、交通の要衝としての役割を終えたことから1962(昭和37)年に廃線となった。

私の記憶のなかにある「ボロ電」は、フェースがわずかに丸みを帯びたくすんだ赤系の1両編成で、トコトコと街なかを走り、広い川幅の釜無川(富士川の上流部)を頼りなげに渡って、そして南アルプスや御勅使川の扇状地の雄大な景観に対しあまりにも非力だが懸命に走る姿はまさに郷愁溢れるローカル線であった。

一方、山梨交通電車線を駆逐した身延線もその役割を大きく変化させてきた。

戦前は富士川の舟運にとって代わった物資輸送、身延山参詣路線として大きな役割を果たした。戦後はある時期からは、身延山参詣路線に加え、富士駅と西富士宮駅間では大石寺参詣も盛んになり、西富士宮駅までは複線化され、宗教団体専用ホームまで設置された。

身延線のローカル線としてのイメージは、松本清張の「黒い樹海」のなかで、主人公が中央本線から身延線に乗り換える場面があり、その「車輛が急に小さく、貧しく見えた。その汽車も間もなく、盆地を南に突っ切って進行した。広い平野が次第に狭まると山峡の入り口の駅についた」と活写されている。この「山峡の入り口の駅」は鰍沢口駅で、旧山梨交通電車線の終点甲斐青柳駅の対岸にあたる。身延線はさらに富士川に沿って下り、下部温泉や身延山などがある深い山峡を抜け、静岡県側の芝川駅を過ぎると、眼前に裾野まで見える富士山の景観が一挙に展開する。まさに身延線の車窓風景の醍醐味といってよいものなのだ。

山梨県身延町:身延山奥之院から富士川下流方面

静岡県富士宮市:大石寺(身延線西富士宮駅最寄り)

現在の身延線は、団体参詣の減少から参詣路線としての色合いも薄くなり、富士駅―西富士宮駅、甲府―市川大門駅間の近郊線としての役割が大きくなり、全線運転は数本の「特急ふじかわ」以外は極めて少ない。さらに今後、影響が大きいと思われるのは2021年に開通する予定の中部横断自動車道である。甲府-静岡間の高速バスの運行により、大幅に所要時間が短縮されると見込まれているが、身延線の方は、口径の小さいトンネルやカーブの多い線路など設備面からスピードアップや乗り入れ車両に制約があるため、著しい改善ができず料金面でも所要時間面でも全く勝負にならない状態になると予測されている。また、身延線は中央リニア新幹線ともクロスするのだが、接続駅は設けられないので連絡線としての役割を果たすこともできない。すでに営業係数が2018年現在160前後の赤字になっているため、今後の身延線のあり方が問われることになってくるだろう。

静岡県富士宮市:富士山本宮浅間大社

(身延線富士宮または西富士宮駅近く)

産業構造、人口構造、社会構造の変化に伴い、交通インフラ、交通手段の変化が、当然ながら路線の盛衰を決めてきた。日本の鉄道の歴史は明治期に最初は馬車鉄道として全国各地で敷設が始められ、追いかけるように鉄道のネットワーク化が進行し、官民挙げて競争するように建設工事が行われた。これにより、鉄道のネットワークが進むとともに乗合いバスの普及もあり、まず舟運などの旧来の運搬手段が排除され、馬車鉄道も姿を消した。さらに昭和初期に入り、鉄道の全国ネットワークが完成すると、そこに幹線とローカル線の役割の違いが明確になった。

第2次世界大戦後、鉄道は隆盛を迎えたものの、マイカーの普及、一般道及び高速道路網や空港の整備により、交通機関間の競合が厳しくなりローカル線を中心に鉄道事業の役割が相対的に減少した。さらに国鉄の民営化に従って新幹線網の整備は加速度的に進み、拠点間輸送は劇的に改善されたが、その結果、地方の人口減少もあり、ローカル線の衰退が激しい状況となっており、現在は今後の事業継続が困難な路線も数多い。

まさにここに取り上げた2つの路線は、日本のローカル線の歴史そのものといえよう。旧山梨交通電車線は、中央東線、身延線の開通や道路網の整備によって駆逐され、駆逐に手を貸した身延線もマイカーや高速道路網の整備、人口構造の変化によって、厳しい局面に立っている。

ローカル線が明治以降、その地域の発展に果たした役割は大きく、地元住民にも愛されてきた。それゆえ、けなげに走り続けるローカル線は、郷愁を誘うものの、現実は厳しい。高齢化、人口減少、地域経済の疲弊、交通網の変化などにローカル線が対応していくのは、経済的便益性と天秤にかけても、その存続は極めて厳しいのが現状だろう。

ローカル線のなかにも、不動産や商業、娯楽施設などの収益によって経営的に安定している一部の鉄道会社はあるが、多くは、地元自治体の援助も含め、LRT (次世代型路面電車システム)への模索、観光鉄道化などの地道な努力をしているものの、生き残れるのはほんのわずかだ。多くのローカル線は将来像を描くことは難しい。やはり人口密度と産業鉄道としての役割がある程度ないと、ローカル線は生き残れまい。

さらに、AIによる自動車などの自動運転の高度化、ドローンの実用化など、新しい交通体系ができる可能性が高く、地域によっては鉄道の必要性そのものが疑問となることもあろう。当面は、地域の足をいかに守っていくか、これからの社会環境の変化や新しい交通体系に向け、それをどうソフトランディングさせていくのかなど、ローカル線は多くの難題に直面せざるを得ないだろう。

多くが滅びていくだろうローカル線のこうした現実とは別に、あるいはそれが故に、どうしても心情的には郷愁のなかにイメージされ、美化されてしまう側面は間違いなくある。だが、ローカル線は日常の生産活動、生活動線を維持確保することが主目的の社会インフラである以上、「非日常的」かつ「情緒的」な郷愁だけでは、ローカル線の命脈を延ばすことは難しい。他の交通インフラへの移行などソフトランディングに向け多くの知恵と工夫が引き続き求められるとともに、将来を見据え厳しい判断もせざるを得ないのだろう。

そのなかで観光は、世代を超えて感じるローカル線への郷愁を大切にしつつ、ソフトランディングへの努力の一助となる可能性は十分あると思う。交通インフラの劇的な変化の中で、ローカル線は寅さんの世界からどんどん離れていってしまうだろうが、それでも、あるいはそれがゆえに、私なりの郷愁という視点でローカル線とその沿線風景をカメラに収めていきたい。

山梨県身延町:身延山久遠寺(身延線身延駅最寄り)

引用・参考文献

- *川本三郎「日本人が愛した寅さん」、「旅と鉄道」編集部 編『寅さんの列車旅-映画『『男はつらいよ』の鉄道シーンを紐解く』株式会社天夢人(電子版 株式会社山と渓谷社)、2018年

- *国土交通省ホームページ「地域鉄道対策」

- *小林彦太郎 編『山梨県案内』山梨日々新聞又新社、1897年10月(国立国会図書館デジタルコレクション)

- *『山梨県南巨摩郡治概要. 大正10年』山梨県南巨摩郡、1922年(国立国会図書館デジタルコレクション)

- *峡陽文庫HP 「甲府電車軌道株式会社」

- *「身延町史」

- *松本清張『黒い樹海』講談社文庫、1973年

- *加藤浩徳-志摩憲寿-中西航「交通システムの発展と社会的要因との関係:山梨県を事例に」『社会技術研究論文集』、2011年Vol.8、pp.11-28