検索結果

印刷する検索キーワード

都道府県「福島県」 タイプ「年中行事(祭り・伝統行事)」

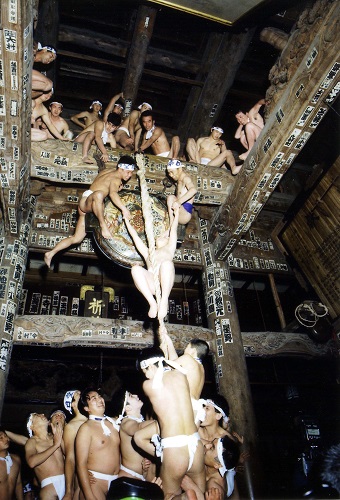

写真提供:柳津観光協会

柳津七日堂裸詣り ( 福島県 柳津町 )

毎年正月7日午後8時30分*、一番鐘を合図に、福満虚空蔵尊(圓藏寺)の菊光堂(当日は七日堂と呼ぶ)を目指し下帯姿の男衆が石段を駆け上がり、手水鉢の水で身を浄め、先を争って堂内に下げられた金属製の音響具「鰐口(わにぐち)」の5mほどの太い打ち綱をよじ登る祭り。正式には牛王祭と呼ぶ。 宝珠を奪おうとした只見川の龍神を村人が...

二本松の提灯祭り ( 福島県 二本松市 )

JR東北本線二本松駅の北へ100mほどのところにある二本松神社*の秋の例大祭。現在は、10月第1土曜日から3日間*行われる。 初日の宵祭りは、氏子七町(若宮、松岡、本町、亀谷、竹田、根崎、郭内)から提灯を満艦飾につけた7台の太鼓台が繰り出し、二本松神社の御神火が紅提灯に移されるところからはじまる。太鼓台は、町組よって多少異な...

写真提供:南会津町

田島衹園祭 ( 福島県 南会津町 )

会津鉄道会津田島駅から北へ約500mにある田出宇賀(たでうが)*、熊野両神社の例大祭で、毎年7月22日、23日、24日の3日間開催される。 田島衹園祭の淵源については、この地方が文治年間(1185~1190年)頃から下野に本拠地を置く長沼氏の支配下に入り、その長沼氏の守護神が牛頭天王(衹園信仰)だったため居城の鴫山城の守護神として祀...

写真提供:尾瀬檜枝岐温泉観光協会

檜枝岐歌舞伎 ( 福島県 檜枝岐村 )

檜枝岐での歌舞伎興行は、1743(寛保3)年に購入された浄瑠璃本が残されており、1810(文化7)年の絵図に舞台が描き込まれ、1846(弘化3)年に歌舞伎衣装の借用の記録があるため、江戸後期から盛んになったとされる。現在も、地元民が伝統を継承するため「千葉之家花駒座」*の名で伝承、上演活動を行っている。 檜枝岐の舞台での歌舞伎...

写真提供:相馬野馬追執行委員会

相馬野馬追 ( 福島県 相馬市 / 福島県 南相馬市 )

「相馬流れ山、習いたかござれ。五月中申(なかのさる)、アノサお野馬追」と民謡「相馬流れ山」にうたわれる相馬地方最大の相馬野馬追は、現在は7月の最終土、日、月曜日に行われる。 起源は平将門*が野馬を狩って妙見宮に献じていたという故事によるといわれ、将門の末裔と伝えられる相馬氏が、1323(元亨3)年に、すでに源頼朝から所領と...

須賀川松明あかし ( 福島県 須賀川市 )

JR東北本線須賀川駅から南へ約1.2kmの中心街松明通りと隣接する翠ケ丘公園*を中心に、毎年11月第2土曜日に開催される火祭り。 由来について現在は、この地を文安年間(1444~1449年)から統治していた須賀川二階堂氏(行光の系統)の居城須賀川城が、1589(天正17)年、伊達政宗に攻め落とされた際の故事による。江戸後期の『白河風土記...

うねめまつり ( 福島県 郡山市 )

毎年8月第1木・金・土の3日間開催される。初日は、市内片平町のうねめ神社で開催される「采女供養祭」や市内西部プラザでは「ちびっこうねめまつり」が実施される。2日目・3日目は郡山駅前で「ミスうねめパレード」や学校や市民団体による「パフォーマンスステージ」、「商店街イベント」などが開催され、多くの市民が訪れる。祭のメインイ...